Необходимость внедрения системы внутреннего контроля качества в государственных судебно-экспертных учреждениях (ГСЭУ)

Автор: Кислов Максим Александрович, Крупин Константин Николаевич

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Общественное здоровье и здравоохранение

Статья в выпуске: 2 (26), 2017 года.

Бесплатный доступ

Заключение эксперта является одним из видов доказательств (ст. 74 УПК РФ) и порою лишь оно помогает установить не только состав преступления, но и определить степень ответственности за него, вследствие чего экспертные ошибки могут стать основанием для совершения практически неисправимых или же трудно исправимых следственных и судебных ошибок. Для их предупреждения, тщательного контролирования производственного процесса и для обоснованной работы над качеством проведения экспертиз в судебной медицине (СМ) целесообразно применение международного опыта создания системы менеджмента качества (СМК).

Судебно-медицинская экспертиза, гсэу, внутренний контроль качества, система менеджмента качества, экспертные ошибки, экспертиза трупов, экспертиза живых лиц

Короткий адрес: https://sciup.org/14344269

IDR: 14344269 | УДК: 614.251.2

Текст научной статьи Необходимость внедрения системы внутреннего контроля качества в государственных судебно-экспертных учреждениях (ГСЭУ)

Одной из важных задач государственной судебно-экспертной деятельности (ГСЭУ) является помощь следователям, суду, судьям, дознавателям. Судебно-медицинской экспертизой не просто разъясняются какие-либо вопросы, а устанавливаются новые факты (доказательства) посредством предпринимаемого экспертом специального исследования.

Любые трагические события нашего времени (вооружённые локальные конфликты, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, убийства и пр.) не единожды доказывали не только высокую значимость судебно-медицинской экспертизы, как особого, специфического вида медицинской деятельности, но и её незаменимость в формировании фактической основы для построения юридических выводов.

Ибо заключение эксперта является одним из видов доказательств (ст. 74 УПК РФ) и, как показывает судебно-следственная практика, порою лишь заключение эксперта помогает установить не только состав преступления, но и определить степень ответственности за него [5].

Оценка заключения судебно-медицинской экспертизы может оказаться продуктивной лишь при условии, что дознаватель, следователь и суд обладают некоторым запасом знаний о свойствах исследуемых объектов, о видах механических повреждений, возможных осложнениях и исходах травмы, основных судебно-медицинских признаках, их значении и др.

Но даже если и смогут сопоставить определенное представление, то об объеме проведенного исследования, о состоянии объекта экспертизы, его существенных особенностях, полноте отражения обнаруженных изменений, регламентировано ли оно ведомственными актами, оценке полноты заключения и правильности применения экспертных методик, следователь и суд не в состоянии, так как не обладают специальными познаниями в данной области.

Экспертные ошибки могут стать основанием для совершения практически неисправимых или же трудно исправимых следственных и судебных ошибок со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями [6].

Исходя из всего вышеперечисленного для обоснованной работы над качеством проведения экспертиз в судебной медицине (СМ) целесообразно применение международного опыта создания системы менеджмента качества (СМК).

Для каждой отрасли разрабатываются свои требования к качеству выпускаемой продукции. В случае СМ основными требованиями к результатам работы судебно-медицинского эксперта и ГСЭУ в целом является обоснованность Заключения эксперта к целом.

В судебно-медицинской экспертизе «брак» в работе исправить практически невозможно, поэтому необходимо сосредоточить внимание не на выявлении ошибок, а на их предупреждении, на тщательном контролировании производственного процесса и осуществлении своей деятельности в соответствии с концепцией «регулирования качеством» [8].

Актуальной формой контроля для медицинских организаций является внутренний контроль качества. Этой форме контроля посвящена ст. 90 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности» Закона № 323-ФЗ, в соответствии с которой «Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, установленном руководителями указанных органов, организаций».

Подзаконные нормативные правовые акты федерального уровня, определяющие порядок организации и проведения данной формы контроля, которые могли бы использовать руководители медицинских организаций, в настоящее время отсутствуют. Указанные обстоятельства создают определенные трудности для реализации ст. 90 Закона № 323-ФЗ на практике.

Это в полной мере касается учреждений судебно-медицинской экспертизы, которые относятся к учреждениям особого типа (Приказ Минздрава РФ от 03.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения»).

В своей работе судебно-медицинская экспертиза руководствуется не только нормативноправовыми документами Минздравсоцразвития России, но Федеральным законом ФЗ-73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», согласно статье 3 которого правовой основой государственной судебно-экспертной деятельности являются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательство Российской Федерации о таможенном деле, Налоговый кодекс Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о здравоохранении, другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы.

Однако ряд аспектов судебно-медицинской деятельности действующие нормативноправовые положения вообще не регулируют; некоторые нормативно-правовые положения противоречивы, неоднозначны для толкования; многие нормативно-правовые положения не основаны на научных данных. Этим обусловлены многочисленные организационные, процессуальные и методические проблемы службы [2].

Статья 8 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) гласит: «Эксперт проводит исследование объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных».

Увы, далеко не всегда выполняется вышеуказанное требование и основным поводом для вызова экспертов в суды, назначения повторных и дополнительных экспертиз становятся недостатки заключений экспертиз, произведенных в рамках предварительного следствия.

В разделе XI приказа от 12.05.2010 № 346н « Об утверждении Порядка орг а низации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» (далее – приказ № 346н) четко сказано, что кон т роль производства экспертиз осуществляет руководитель ГСЭУ, который обязан:

-

- создавать необходимые условия для производства экспертиз, с о хранности представленных объектов и материалов дела, соблюдения п равил противопожа р ной и техники безопасности, санитарно-гигиенических правил и норм;

-

- контролировать сроки и качество выполнения экспертиз, не нарушая прин ц ип независимости эксперта;

-

- организовывать взаимодействие сотрудник о в ГСЭУ со специалистами экспертных, образовательных, медицинских и научных организаций;

-

- организовывать выборочное письменное рецензирование заключений экспертов.

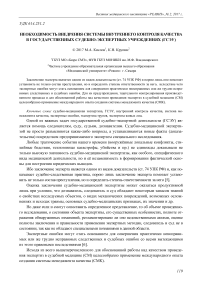

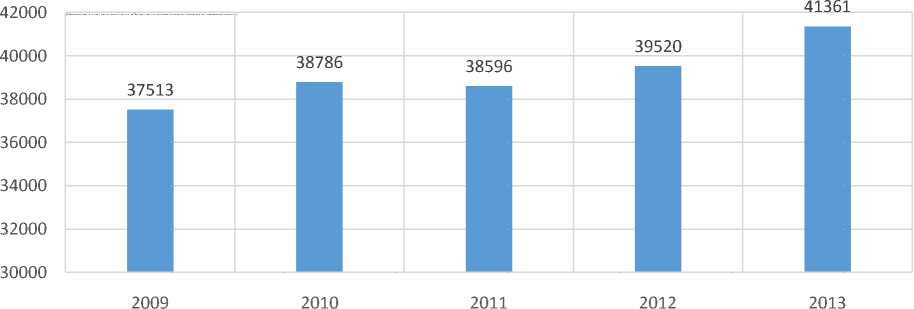

Руководитель ГСЭУ порой не в силах лично проконтролировать, детально вычитать и проанализировать каждый экспертный документ, выходящий из учреждения, так как оформляются многочисленные экспертные заключения, связанные с экспертизой трупов, живых лиц (рис.1, 2).

Рис. 1. Количество полных исследований трупов по данным ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» за 2009–2013 гг.

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

-

■ Общее количество экспертиз и освидетельствован, живых лиц

Рис. 2. Количество экспертиз и медици н ских освидетельствований по данным ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в 2009–2013 гг.

В ряде случаев руководители ГСЭУ и подразделений самоустраняются от п р оверки заключений, ссылаясь на собственную занятость, с одной стороны, и независимость экспертов – с другой. Это порой приводит к тому, что следствие и в конечном итоге суд получ а ют заключение эксперта, которое не отвечает требованиям ст. 8 Закона № 73-ФЗ.

Правильная правовая оценка фактических обстоятельств на основе выводов судебномедицинской экспертизы возможна тогда, когда т а кие выводы правил ь но отражают эти обстоятельства. Иными словами, суд должен иметь в о зможность убедиться в том, что фактические обстоятельства не изменены оценкой судеб н о-медицинской экс п ертизы, препятствуя правильной правовой оценке этих обстоятельств. Для этого ему необходима объективная оценка выводов судебно-медицинской экспертизы.

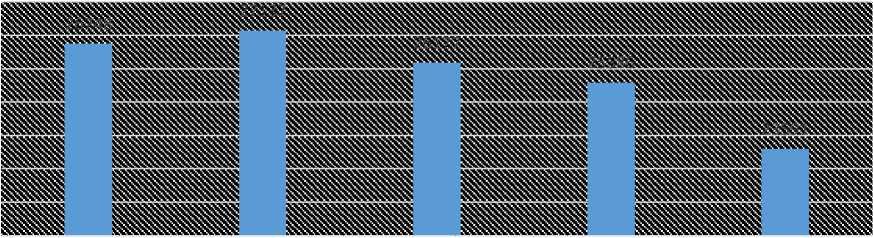

Если следствие или суд сочтут экспертизу неудовлетворительной, скорее всего, будет назначена дополнительная судебно-медицинская э к спертиза, а в ряде случаев в связи с сомнениями в обоснованности или правильности заключения эксперта – повторна я судебномедицинская экспертиза. Такая экспертиза поручается другому эксперту или экспертам, при необходимости материалы экспертизы направляются в другое экспертное учреждение.

В ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в 2013 году количество назначенных повторных эк с пертиз незначительно возросло в сравнении с предыдущим г о дом – 79 против 74 экспертиз, что на 7 % больше [4].

Рис. 3. Количество повторных и судебно-медицинских экспертиз по данным ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в 2009–2013 гг.

Выполненные ранее научные работы были посвящены исследован и ю базовы х прикладных вопросов организации судебно-медицинской экспертизы, но не затрагивали одну из наиболее актуальных проблем судебно-медицинской экспертизы – проблему оценки качества экспертной деятельности [1, 3].

Все вышеизложенное позволяет резюмировать, что для того, чтоб ы из ГСЭУ выходили судебно-медицинские экспертизы, соответствующие требованиям Закона № 73-Ф З и в соответствии с Законом № 323-ФЗ, необходимо разработать модель системы внутре н него контроля качества в ГСЭУ с учетом вышеуказанных д о кументов.

Список литературы Необходимость внедрения системы внутреннего контроля качества в государственных судебно-экспертных учреждениях (ГСЭУ)

- Ардашкин А.П. Методологические основы судебно-медицинской экспертизы: дис. докт. мед. наук. -Москва, 2004. -302 с.

- Ардашкин А.П. Нормативно-правовое регулирование судебно-медицинской деятельности: проблемы современного этапа/А.П. Ардашкин, А.А. Тарасов//Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. -Баранул, 2011. -№ 17. -С. 14-16.

- Донцов В.Г. Разработка и обоснование основных направлений совершенствования судебно-медицинской службы региона в современных социально-экономических условиях: автореф. дис. … докт. мед. наук. -М., 1995. -32 с.

- Итоги судебно-экспертной деятельности Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области в 2013 году: датированный ежегодник/В.А. Клевно, В.А. Зазулин, С.А. Кучук и др.; под ред. проф. В.А. Клевно. -М.: ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», 2014. -22 с.

- Клевно В.А., Кучук С.А., Гайдичук В.В. Сопоставление заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов -как инструмент улучшения качества оказания медицинской помощи//Заместитель главного врача. -2014. -№ 5. -С. 50-58.

- Ковалев А.В. Система контроля качества экспертной деятельности в судебно-медицинских экспертных учреждениях/А.В. Ковалев, А.Д. Рамишвили, В.Л. Прошутин. -Казань, 2011. -С. 87-96.

- Старовойтова И.М. Об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности//Заместитель главного врача. -Москва, 2014. -№ 7. -С. 36-42.

- Управление качеством: учебник/С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин и др.; под ред. С.Д. Ильенковой. -М.: ЮНИТИ, 1998. -199 с.