Необладдер с уретральным сегментом и способы формирования энтероцистоуретрального анастомоза

Автор: Латыпов В.р, Дамбаев Г.Ц., Вусик А.Н., Соловьев М.М., Хурсевич Н.А.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 3 (27), 2008 года.

Бесплатный доступ

Предложена оригинальная методика формирования мочевого резервуара после радикальных операций по поводу рака мочевого пузыря. Необладдер, имеющий U-образную форму, формируется из подвздошной кишки. Отличительной особенностью предложенного резервуара является наличие уретрального сегмента. Операции по предложенной методике выполнены у 15 пациентов. Исходя из различных клинических ситуаций и анатомических особенностей пациентов, предложены 2 способа соединения резервуара с уретрой: погружной и по типу «конец в конец». В различные сроки наблюдения за пациентами оценены уродинамические и клинические показатели. Установлено, что форма резервуара и особенности анастомоза нарушают функцию необладдера.

Рак мочевого пузыря, хирургическое лечение, необладдер

Короткий адрес: https://sciup.org/14054870

IDR: 14054870 | УДК: 616.62-006.6-089.844

Текст научной статьи Необладдер с уретральным сегментом и способы формирования энтероцистоуретрального анастомоза

Формирование энтероцистоуретрального анастомоза является завершающим и ответственным этапом мочевой ортотопической реконструкции после удаления мочевого пузыря. Развитие интраоперационных, ранних и поздних послеоперационных осложнений может приводить к развитию мочевой дисфункции, что значительно снижает уровень качества жизни данной категории пациентов [6, 7]. Классической методикой формирования энтероцистоуре-трального анастомоза (ЭЦУА) считается способ Studer [4, 5, 8]. Предложен ряд оригинальных методик формирования ЭЦУА, включающих ряд этапов, а также формирование ЭЦУА с жомом как механизма удержания мочи [1–4]. Задача усложняется, когда мочевая реконструкция осуществляется по многоэтапной технологии, так как в области формирования ЭЦУА развивается склеротический процесс.

Целью исследования явилось определение показаний и разработка технологии формирова- ния ЭЦУА при U-образной форме подвздошнокишечного необладдера с уретральной трубкой (УТ), для предупреждения развития интраоперационных, ранних и поздних послеоперационных осложнений.

Материал и методы

Работа основана на опыте клиники СибГМУ и НИИ онкологии за период с марта 1995 по май 2007 г. Радикальным реконструктивным операциям подвергнуто 116 больных, 66 из них выполнены различные варианты кишечной мочевой диверсии. U-образный необладдер создан у 28 пациентов, из них у 13 – по Camey II; 15 раз использован U-образный резервуар с УТ (Патент на изобретение № 2237435 от 10.10.04). В последнем случае способом формирования ЭЦУА у 6 пациентов была «погружная» техника (группа 1), у 9 пациентов (группа 2) сформирован ЭЦУА по типу «конец в конец». Все пациенты, включенные в исследование, были

Таблица

|

Стадия РМП |

T |

N |

M |

G |

|||||||

|

II |

III |

IV |

0 |

I |

II |

0 |

I |

I |

II |

III |

|

|

1-я группа – «погружной анастомоз» |

3 |

3 |

0 |

6 |

0 |

0 |

6 |

0 |

2 |

3 |

1 |

|

2-я группа – анастомоз «конец в конец» |

4 |

3 |

2 |

8 |

1 |

0 |

8 |

1 |

1 |

5 |

3 |

Распределение оперированных пациентов по стадии опухолевого процесса

мужского пола и оперированы по поводу переходноклеточного рака мочевого пузыря (РМП) (таблица). Возраст пациентов 1-й группы составил 60,7 (от 50 до 67) года, 2-й группы – 53,2 (от 45 до 63) года, длительность наблюдения за пациентами составила 38,9 ± 20,7 и 31,1 ± 17,7 мес соответственно.

Уродинамические показатели (эффективный объем мочеиспускания – Vcomp, остаточная моча – Vr и максимальная скорость потока мочи - Qmax) изучены через 6, 12 и 18 мес после операции. Эффективность удержания мочи и эректильная функция изучались через 12 мес после операции. Все пациенты оперированы одним хирургом. Выживаемость пациентов определена по Каплану–Майеру, сравнение результатов исследования основывалось на определения различия двух независимых выборок по t критерию. Статистическая обработка полученных результатов выполнена программой Statistica 6.0 для Windows.

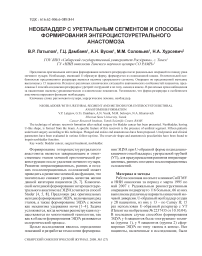

Особенностью формирования U-образного необладдера являлось формирование конусовидного удлинения в нижней точке резервуара – УТ для анастомозирования с уретрой. Высота образовавшегося фрагмента достигает 5–7 см, а образовавшийся просвет УТ свободно пропускал катетер 12–14 Fr. Формирование УТ сопровождается созданием серозно-мышечной манжетки (при погружном способе анастомозирования) (рис. 1а). При выполнении этотго этапа разделение тканей производилось с использованием 3-кратного оптического увеличения, микрохирургического инструментария и гидропрепаровки тканей, путем введения изотонического раствора в подслизистый слой. Во избежание ишемии манжетки мобилизованный слой не должен быть шире 5–7 мм. Погружение слизистого слоя в анастомоз должно производиться без натяжения. Анастомоз формировался наложением редких швов в двух разных уровнях, что уменьшает вероятность развития

Рис. 1. а – общий вид U-образного необладдера с уретральной трубкой; б – схема проведения лигатуры при формировании погружного анастомоза

В.Р. ЛАТЫПОВ, Г.Ц. ДАМБАЕВ, А.Н. ВУСИК, М.М. СОЛОВЬЕВ, Н.А. ХУРСЕВИЧ

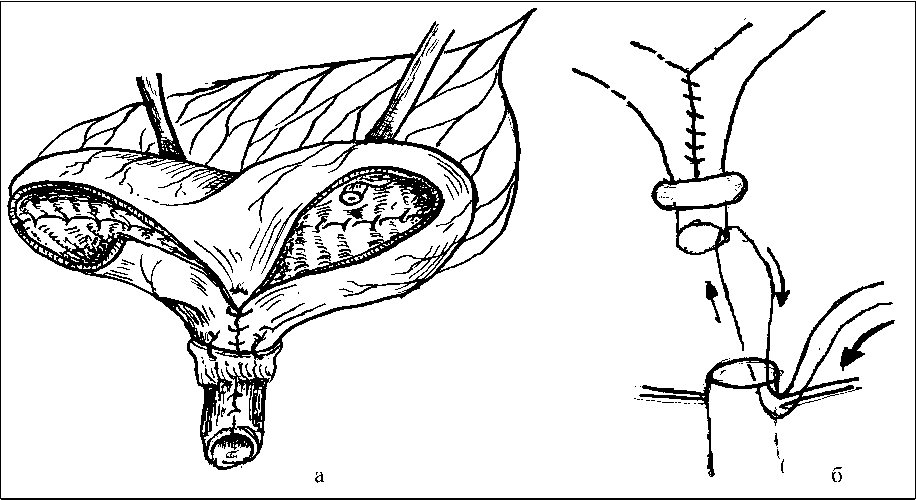

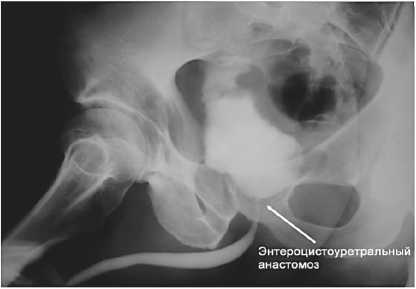

Рис. 2. а – восходящая уретрография пациента с погружным энтероцистоуретральным анастомозом через 1 год после операции; б – урофлоуметрия этого же пациента через 18 мес после операции ишемии. При наложении первого ряда швов три шва располагаются на 2, 6 и 10 ч условного циферблата, при этом вкол иглы производится снаружи от уретры, через прилежащие ткани на расстоянии 5–7 мм от стенки уретры, а вы-кол – через просвет уретры наружу на глубине примерно 5 мм (рис. 1б). Второй ряд швов располагается на 0, 4 и 8 ч. Сформированная подобным образом УТ позволяет легко накладывать швы между серозно-мышечным слоем манжетки и проксимальным краем уретры. Анастомоз формировался на проведенном в просвет резервуара катетере размером 14 Fr. Анастомоз конец в конец накладывали с использованием 5–6 одиночных швов лигатурами ПГА 3/0, путем сопоставления конца УТ резервуара с проксимальным концом уретры. Для предупреждения деформации УТ передняя стенка резервуара двумя швами фиксировалась к надкостнице лонных костей (с обязательной фиксацией резервуара к париетальной брюшине в стандартных точках). Уретральный катетер удалялся в сроки от 12 до 16 сут после операции (через 2 сут после удаления энтероцистостомического дренажа).

Результаты

Пятилетняя выживаемость пациентов, которым был создан необладдер с УТ, составила 86,7 %. Формирование ЭЦУА по предлагаемой методике осуществляется технически проще, особенно при короткой и толстой брыжейке подвздошной кишки. Натяжения тканей в области анастомоза не отмечено ни разу, также не зафиксировано случаев несостоятельности анастомоза в послеоперационном периоде. В обеих группах за время наблюдения умерло по 1 больному. У 1 пациента через 6 мес после операции развилась стриктура ЭЦУА, но даже после восстановления проходимости анастомоза адекватное мочеиспускание не было восстановлено. В итоге результаты в 1-й группе оценены у 4 пациентов, 2 из которых оперированы по многоэтапной технологии, во 2-й группе результаты оценены у 8 пациентов. При изучении уродинамических показателей отмечено статистически достоверное увеличение емкости необладдера с УТ с 307,5 ± 59,8 мл через 6 мес после операции до 415,4 ± 24,3 мл через 18 мес (рис. 2а) (p<0,05). Максимальная скорость потока мочи в аналогичные сроки составила – 9,6 ± 2,5 мл/сек и 8,9 ± 1,5 мл/сек (рис. 2б) (p>0,05). Удержание мочи днем отметили все пациенты обеих групп (но все пациенты используют прокладки). Ночное удержание мочи отмечено у 8 (66,7 %) пациентов. Из 4 пациентов, которые не удерживали мочу, 3 использовали наружный мочеприемник и не стремились вставать ночью для мочеиспускания. Пациенты, удерживающие мочу, имеют в среднем от 2 до 4 ночных микций. Эректильная функция была сохранена у 3 пациентов, остальные отсутствие ее считали естественным и не стремились к восстановлению.

Таким образом, необладдер с УТ предложен как альтернатива существующим методикам формирования мочевого резервуара, для создания наиболее благоприятных условий формирования ЭЦУА и предупреждения послеоперационных осложнений, приводящих к возникновению мочевой дисфункции. Погружной тип ЭЦУА применим при многоэтапных реконструктивных вмешательствах лечения рака мочевого пузыря, а также при одноэтапном лечении, когда в целях хирургической радикальности производится дистальная резекция уретры. Формирование анастомоза «конец в конец» целесообразно при одноэтапных вмешательствах, когда имеется культя уретры достаточной длины, а анатомические особенности не позволяют формировать классический анастомоз. Уродинамические и клинические показатели пациентов с необладдером, имеющим УТ, не отличаются от аналогичных показателей у пациентов с необладдерами, сформированными по классическим способам ЭЦУА.