Необычные сооружения из раскопок Крутика 2010-2012 гг

Автор: Захаров С.Д., Кашинцев А.Ю., Меснянкина С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

Поселок Крутик с IX-XI веков находился в верхнем течении реки Шексна. Благодаря магнитометрическим исследованиям, проведенным на периферии поселения, были обнаружены структуры, необычные для Крутика (рис.1). Они были куполообразными плитами, размером в 1,6х1,3 м и изготовленными из глины. Они были разрезаны на крутой склон холма. В траншеи размером 25 м 2 были исследованы 23 такие конструкции, которые последовательно использовались один за другим (рис.2). В камерах сгорания печей был обнаружен комплексный заполнитель, состоящий из альтернативных колес обугленного и необработанного песка (рис. 2, 2; 3). Анализ всей полученной информации позволил выдвинуть три предложения в отношении функций этих зданий. Их можно было бы использовать для выпечки хлеба, для сушки грибов и ягод или для приготовления солода - основного ингредиента для пивоварения пива. Последняя из этих интерпретаций представляется наиболее вероятной.

Поселение крутик, ix-x вв, магнитометрические исследова-ния, глинобитные сводчатые печи, сушка продуктов, пивоварение

Короткий адрес: https://sciup.org/14328551

IDR: 14328551

Текст научной статьи Необычные сооружения из раскопок Крутика 2010-2012 гг

В течение 7 полевых сезонов на Крутике было вскрыто около 1600 м2 из, примерно, 0,4 га площади памятника (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 39). Раскопы, тянущиеся сплошной полосой, охватили практически всю основную часть поселения (рис. 1, 1), на которой толщина культурного слоя колебалась от 0,2 до 0,8 м. Частично исследовалась и периферия памятника, где напластования оказались пропаханными до материка. Результаты многолетних раскопок были подведены в монографии, вышедшей в 1991 г. (Голубева, Кочкуркина, 1991). Анализ объемной керамической и вещевой коллекции, включавшей в себя 13 дирхемов, позволил Л.А. Голубевой датировать памятник второй половиной IX – третьей четвертью X в. (Там же. С. 8, 43). Отмечая наличие на Крутике многочисленных следов разнообразных ремесел, исследовательница сопоставила его с ран- ними «протогородскими» (кавычки Л.А. Голубевой) центрами, но описала как торгово-ремесленный поселок, основным занятием жителей которого являлась пушная охота. В этническом плане Крутик был охарактеризован как эталонный памятник белозерской веси, еще не испытавшей сильного славянского влияния (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 8, 10, 118; Макаров, 1991. С. 163).

Прекрасная сохранность культурного слоя, яркая и разнообразная коллекция находок, значительные объемы проведенных работ и развернутая публикация их результатов позволяют считать Крутик одним из ключевых памятников для изучения не только начальных этапов средневекового освоения Белозерья, но и общих вопросов ранней истории Руси ( Захаров , 2012; Макаров , 2012а. С. 79, 89; 2012б. С. 458, 459). Вместе с тем, собранные здесь материалы обладали одним существенным недостатком: могильник этого поселения, несмотря на многолетние поиски, предпринятые в 1970–1980-е гг., обнаружить не удалось. Учитывая эти обстоятельства, в 2008 г. при финансовой поддержке РГНФ1 стационарные исследования Крутика были возобновлены Онежско-Сухонской экспедицией ИА РАН в содружестве с НИЦ «Древности» (г. Вологда). Раскопкам предшествовали разведочные обследования, в ходе которых были выявлены новые, неизвестные ранее, участки культурного слоя. С началом стационарных работ увенчались успехом и поиски погребальных комплексов. В 2008 г. был обнаружен принадлежащий Крутику грунтовый могильник с кремациями, а в 2009 г. – еще один некрополь этого поселения с аналогичным погребальным обрядом ( Захаров, Меснянкина , 2012а; 2012б).

Принимая во внимание тот факт, что при работах Л.А. Голубевой основная часть поселения была раскопана практически полностью, мы кардинальным образом изменили стратегию ведения полевых исследований. Приоритет был отдан качеству, а не масштабам раскопок. Основная цель нового подхода – при вскрытии небольших по площади участков получать максимальное количество репрезентативной и достоверной информации, достаточной для детальной реконструкции различных аспектов жизни средневекового общества. Базовыми археологическими методами исследований стало ведение раскопок по слоям и полная промывка культурного слоя на мелкоячеистых металлических ситах. Большое внимание уделяется комплексному характеру проводимых работ. Раскопки сопровождаются антропологическими, остеологическими, ихтиологическими, палинологическими, карпологическими, почвенными, геохимическими и радиокарбонными исследованиями. Наряду с этими, ставшими уже традиционными, естественнонаучными методами получения информации применяется системный компьютерный анализ собранных материалов, используются возможности GPS и спутниковой съемки местности. Это позволяет существенно увеличить объемы и глубину анализа накапливаемых данных ( Коробов , 2012. С. 4, 5). Кроме того, в 2010 г. на поселении были проведены геомагнитные и георадарные обследования.

Применение неразрушающих методов в археологии приобретает в России все большую популярность. В последние годы особенно широко используется

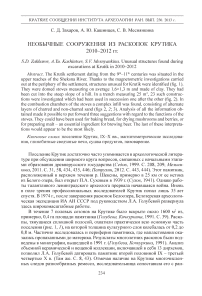

Рис. 1. Результаты магнитометрических исследований поселения Крутик

1 – топографический план памятника, совмещенный с магнитометрическим: а – раскопы Л.А. Голубевой, б – карьер и ямы; 2 – часть южного склона поселенческого холма с обозначением местоположения раскопа магнитометрия как один из достаточно быстрых способов получения информации об изучаемых памятниках (Коробов, 2012. С. 6, 7; Бездудный, Радюш, 2012; Федорина, 2012). Вместе с тем, многие археологи испытывают определенное разочарование, на собственном опыте сталкиваясь с результатами магнитометрических работ. После весьма дорогостоящих исследований в их руках вместо ожидаемой четкой картины внутренней структуры памятника оказывается план неких «аномалий» неясного происхождения, достоверная интерпретация которых без раскопок невозможна.

Такое положение обуславливается целым рядом причин. Не последнее место среди них занимают завышенные ожидания со стороны археологов, не учитывающих, что на геомагнитных планах отражаются не только следы антропогенной деятельности, но и разнообразные природные объекты. Знакомство с результатами выполнения целого ряда проектов заставляет обратить внимание и на другие важные моменты. Большое значение имеет характер изучаемого памятника. Выделение археологического контекста на магнитных планах тех поселений, где отсутствуют остатки каменных построек и большие по протяженности или объему объекты (например, оборонительные сооружения), представляет собой нетривиальную задачу. Между тем число подобных памятников весьма велико. Достаточно сказать, что в данную категорию попадают все средневековые селища – самая многочисленная группа памятников этой эпохи.

Масштабные геомагнитные исследования, проведенные в Суздальском Ополье, показали, что с помощью магнитометрии установить внутреннюю структуру селищ практически невозможно ( Федорина , 2012. С. 78). Результаты этих же работ свидетельствуют, что магнитная съемка только лишь зоны распространения культурного слоя, а тем более ее части, малоэффективна. Измерения должны охватывать как само поселение, так и его округу. Более того, вероятно, именно такой подход приносит самые интересные открытия. За пределами основного пятна культурного слоя удается зафиксировать археологические объекты, обнаружить которые каким-либо иным способом практически невозможно. Поэтому широта охвата, а значит и скорость магнитной съемки, впрямую влияют на результативность работ. Не менее важными оказываются и такие технические детали, как точность привязки магнитного плана к плану памятника и возможность точной выноски в натуру границ магнитных аномалий при их дальнейшей проверке традиционными археологическими методами. Любые сбои в этом процессе резко снижают ценность проведенных геофизических работ.

Отмеченные сложности не являются непреодолимыми, а их наличие отнюдь не означает, что магнитометрия неэффективна при изучении сельских памятников. В связи с этим интересно оценить результаты геомагнитных исследований поселения Крутик. Безусловно, Крутик нельзя относить к числу собственно селищ, но по значимым для магнитометрии характеристикам – отсутствию каменных построек и оборонительных сооружений – он соответствует именно этой группе памятников.

Съемка магнитного плана Крутика выполнялась коллективом немецких геофизиков под руководством доктора Х. Штумпеля (Университет Кристиана-Альбрехта, г. Киль, Германия). Она велась с помощью 6 магнитометров, закрепленных на мобильной базе, положение которой в пространстве контролирова- лось с помощью высокоточной DGPS системы. Поэтому, несмотря на сложный рельеф местности и плохие погодные условия, за 2,5 дня работ удалось охватить участок общей площадью 2,55 га, который включал в себя не только сам памятник, но и часть его окрестностей (рис. 1, 1). Изначально созданная на Крутике система постоянных реперов и применение лазерного тахеометра для выноски точек в натуру позволили избежать проблем с локализацией аномалий на местности при дальнейших исследованиях.

Получение информации для предварительной археологической интерпретации после магнитосъемки осуществлялось путем разведочного бурения наиболее типичных аномалий и фоновых участков вблизи них с помощью ручного бура. Всего таким образом было протестировано 15 магнитных аномалий, 5 из которых оказались безусловными археологическими объектами (ямы и пятна культурного слоя). Оставшиеся, вероятнее всего, имеют природное происхождение, но их точная диагностика требует дополнительных работ. Следовательно, КПД магниторазведки оказался достаточно высоким – 33%, однако ее наиболее интересным и неожиданным результатом стало выявление за пределами поселения целой группы необычных объектов.

Маркирующая эти объекты аномалия (№ 11) располагалась на южном склоне поселенческого холма. К сожалению, к западу от нее провести магнитную съемку не удалось из-за молодого леса, а верхняя площадка холма в этом районе была повреждена большим гравийным карьером еще в довоенное время. Аномалия отличалась повышенной напряженностью магнитного поля и имела сложный контур (рис. 1, 2 ). Разведочное бурение выявило наличие стратифицированного слоя с большим количеством прослоек прокаленной супеси и глины. На месте аномалии был заложен раскоп площадью 25 м2 с двумя перпендикулярными бровками, в котором удалось исследовать остатки более чем 20 интереснейших сооружений. Из-за многочисленности выявленных объектов, сложной стратиграфии и значительной общей толщины отложений (до 1,4 м) работы на раскопе растянулись на три полевых сезона.

Важно отметить, что визуальные признаки наличия на этом участке каких-либо сооружений отсутствовали. Перекрывавший средневековые отложения пахотный слой, содержащий редкие фрагменты керамики XVII–XIX вв., был слабо гумусирован (см. цв. вклейку, рис. XII, 1 ). В разведочном шурфе, заложенном еще до магнитосъемки у подножья холма в 11 м от будущего раскопа (рис. 1, 1 ), удалось выявить слой напаши, под которой сохранились непотревоженные напластования толщиной лишь около 0,1 м. Насыщенность шурфа находками по меркам Крутика была низкой: на 1 м2 собрано всего 0,5 кг лепной керамики и 10 предметов. После шурфовки этот участок считался малоперспективным для дальнейших работ, и выявить объекты, о которых пойдет речь, без геомагнитных исследований вряд ли бы удалось.

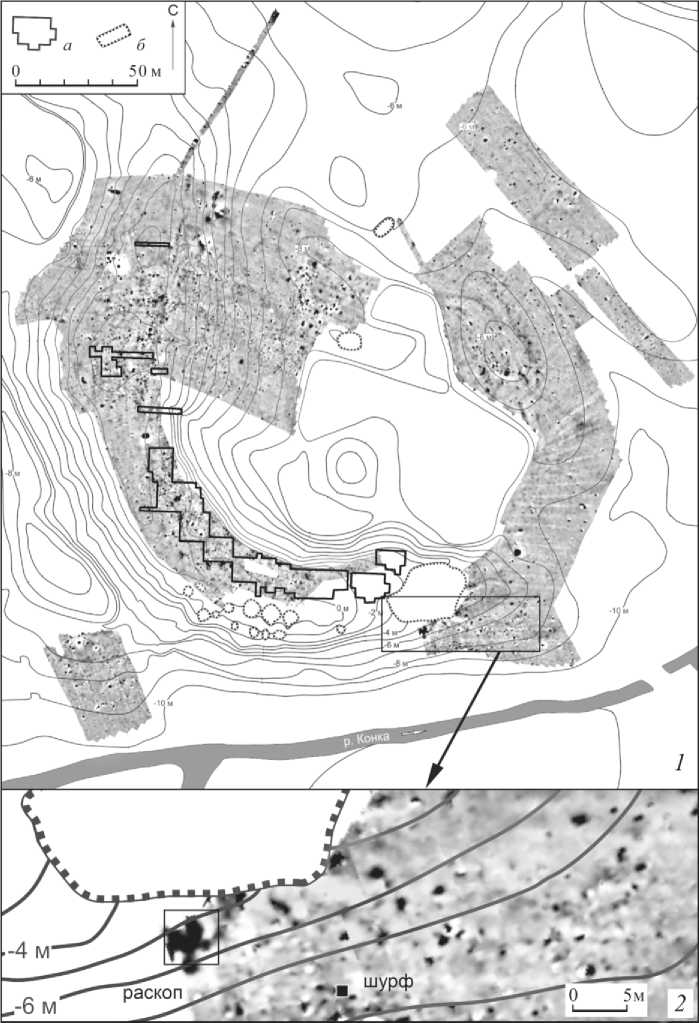

Обнаруженные в раскопе сооружения представляли собой сменявшие друг друга массивные глинобитные печи, врезанные в достаточно крутой склон холма. Уровень падения современной поверхности склона составляет около 30 см на каждый метр, а изначальный был еще больше – свыше 40 см (см. цв. вклейку, рис. XII, 1). Всего в раскопе удалось исследовать остатки не менее чем 23 печей, частично перекрывших, прорезавших или уничтоживших друг друга. Археоло- гически они представляли собой ямы овальной и округлой формы, оконтуренные и перекрытые мощной прослойкой обожженной глины (рис. 2). Размеры печей колебались от 1,2×1 до 2×1,5 м, составляя в среднем около 1,6×1,3 м, но конструкция их была сходной. Для сооружения печей использовались выкопанные в склоне ямы, которые забутовывались глиной. Судя по отсутствию в самом раскопе природных слоев глины, она доставлялась сюда из других мест. В глине формировалась овальная или округлая в плане печь, имевшая углубленный чашевидный (корытообразный) под и куполообразный свод. Фиксируемая глубина пода доходила до 0,5 м. Свод перекрывался массивным слоем глины. Толщина этого слоя у наиболее сохранившихся сооружений (ямы 6, 7, 10) составляла около 0,5 м (см. цв. вклейку, рис. XI; XII). Под, стенки и своды печей были обожжены, но не до керамического состояния, – большая часть обмазки разрушается при помещении в воду. Среди кусков обмазки встречены фрагменты с отпечатками колотых досок и прутьев. Однако малые размеры фрагментов и небольшой диаметр прутьев (4–8 мм) не позволяют предполагать использование каких-либо каркасов при сооружении печей. В глиняной массе одной печи зафиксирована примесь большого количества травы.

Тыльной стороной печи были врезаны в склон, устье топочных камер смотрело вниз по склону (длинная ось печей ориентирована по линии ССЗ–ЮЮВ). Своды всех печей разрушены. Наиболее сохранившиеся дошли до нас в виде достаточно мощной прослойки прокаленной глины, лежащей на заполнении топочных камер (см. цв. вклейку, рис. XI; XII). Поэтому говорить о размерах топочных отверстий и наличии или отсутствии в сводах отверстий для выхода дыма не представляется возможным. Если предположить, что свод и под зеркально повторяли друг друга, то реконструируемая высота топочных камер могла доходить до 1 м.

Топочные камеры имели сложное заполнение, состоявшее из многочисленных чередующихся прослоек прокаленной и не прокаленной супеси. В разных печах зафиксировано до 11 пар таких прослоек. В среднем на одну печь приходится 5–6 пар прослоек (рис. 2 , 2 ; см. цв. вклейку, рис. XI, 2 ; XII, 2 ). Причем в 9 камерах прослежены следы разномасштабных выгребаний, уничтоживших часть заполнения. Следовательно, реальное количество циклов «нагрев – засыпка» в этих печах было больше выявленного. В целом ряде случаев на прокале встречены угли и небольшие головни, более многочисленные в самых труднодоступных для выгребания местах – у задней и боковых стен топочных камер. В двух печах непосредственно на поде расчищены крупные головни, плотно уложенные по длинной оси топок на всей их площади. Часто перед устьями печей отмечались утоптанные прослойки золы и мелких угольков.

Благодаря разборке заполнения печей по слоям и полной промывке напластований удалось зафиксировать ряд деталей, важных для выяснения назначения печей. Особо следует отметить факты присутствия небольших костей рыбы в прослойках супеси, разделяющей прокаленные слои. Судя по малой концентрации этих находок, кости попадали в печи случайно. Важно подчеркнуть, что многие из них имели лишь слабые следы температурного воздействия либо совсем не были обожжены.

Всего в раскопе, несмотря на полную промывку, удалось собрать лишь 271 индивидуальную находку. Причем основная их масса оказалась связана со

Рис. 2. Объекты, выявленные в раскопе

1 – схема взаимного расположения печей (ям) (контуры печей показаны по максимальным границам распространения пятен обожженной глины от подов и сводов; пунктирными линиями показаны границы полностью перекрытых печей); 2 – схема разреза печи (ямы) 7 по линии А–Б: а – обожженная глина, б – прокаленная супесь, в – супесчаные засыпки, г – уголь слоями, перекрывавшими печи. В заполнении печей и напластованиях, отложившихся за время их строительства и функционирования, обнаружено всего 32 предмета, 20 из которых – это фрагменты печной обмазки с различными отпечатками. Столь мизерное число находок свидетельствует о том, что печи не были связаны с каким-либо известным на Крутике ремеслом – бронзолитейным, кузнечным, железоделательным или косторезным. В тех раскопах, где фиксируются следы занятий названными ремеслами, количество находок разнообразного ремесленного инвентаря и отходов производства весьма велико. Судя по небольшому числу фрагментов керамики и полному отсутствию ошлакованных или бракованных сосудов, не предназначались они и для обжига керамики. Отсутствие ремесленной деятельности на этом участке подтверждается также результатами анализа образцов грунта из раскопа, для которых методом РФлА определялся валовой химический состав. По данным к. г. н. А.В. Долгих, небольшие превышения фоновых значений зафиксированы здесь только по фосфору. Внимание также привлекает крайне слабая гумусированность слоев, отложившихся вокруг печей, и отсутствие в раскопе следов каких-либо сооружений, связанных с печами, включая столбовые ямы.

Стратиграфические наблюдения свидетельствует о том, что наиболее ранние из печей располагались в нижней части склона, а наиболее поздние – в верхней (см. цв. вклейку, рис. XII, 1 ). При этом печи образуют своеобразные «вертикальные» ряды, в которых снивелированные остатки нижних печей служат фундаментными площадками для сооружения следующих. Всего в раскопе зафиксировано три таких ряда (рис. 2, 1 ). Абсолютная датировка печей будет возможна после получения результатов радиоуглеродного анализа. Фрагмент дирхема, найденный в связанных с ними слоях, датирован А.А. Гомзиным концом IX–X в. Однако верхняя дата функционирования печей надежно определяется по вещевому материалу из перекрывших их слоев, в первую очередь – по бусам (97 экз.). Среди них серийно представлены навитые синие («кобальтовые») бусы (28% всех бус) и навитой бисер (17%), который, по существующей хронологической шкале, появляется не ранее рубежа X–XI вв.

Если попытаться на основе полученных данных восстановить порядок и особенности использования печей, то мы получим следующую картину. После сооружения печи и сушки или обжига топочной камеры в нее закладывали большую порцию дров. Оставшиеся после их прогорания угли и головни старались выгрести полностью, а затем насыпали в камеру большое количество песка, образовывавшего прослойку толщиной до 2–3 см на всей внутренней площади печи. Вероятно, эта прослойка играла роль своеобразного аккумулятора тепла либо, учитывая неоднократно зафиксированные следы тщательного выгребания углей, предотвращала возгорание помещаемых в печь предметов или веществ. Возможно, прослойка выполняла сразу обе эти функции. Причем температура внутри топочных камер, судя по состоянию обнаруженных в прослойках песка костей рыбы, была относительно небольшой. Такие циклы повторялись многократно, приводя к постепенному заполнению топочных камер. В этом случае их могли освобождать от части накопившегося песка и продолжать эксплуатацию.

Отсутствие следов каких-либо сооружений вокруг печей, в том числе столбов от навесов, может свидетельствовать о том, что связанная с ними деятельность носила сезонный характер и осуществлялась только в теплое время года. Можно также полагать, что каждая из печей использовалась не более одного сезона, поскольку их слабо обожженные своды вряд ли выдерживали весеннее таяние снега, неизбежно попадавшего внутрь топочных камер зимой. Одновременно на раскопанном участке, судя по числу выявленных рядов, функционировало до трех печей. Но всего синхронных печей на этом склоне, безусловно, было больше, поскольку разведочное бурение еще одной аномалии, расположенной у северо-восточного угла раскопа, и не обследованного магнитометрически участка к западу от него выявило присутствие отложений со слоями прокала.

Учитывая все полученные данные, можно полагать, что в изученных печах происходила низкотемпературная обработка относительно небольших объемов каких-то органических веществ. Очевидно, из списка предполагаемых процессов следует исключить сушку мяса, которую, судя по этнографическим данным, было удобнее вести путем вяления. Вряд ли печи предназначались и для копчения рыбы, поскольку они имеют не похожую на коптильни конструкцию, а сам процесс копчения неизбежно оставил бы зримые следы в слое в виде большого количества костей рыбы, поедаемой на месте приготовления. Поиски аналогий выявленным сооружениям приводят в южнорусские земли, в частности, на городище Снепород ( Моргунов , 2011; 2012). В ходе раскопок здесь были обнаружены 3 печи, близкие по конструкции и размерам крутиковским, две из которых, вырытые в склоне возле колодца, сопоставимы по времени функционирования, а у более поздней печи, располагавшейся в откосе оборонительного рва, отмечены следы выгребания углей. Сумма накопленных фактов позволила Ю.Ю. Моргунову интерпретировать их как культовые2. В нашем случае многочисленность печей и многократность их использования являются весомым аргументом в пользу утилитарного, а не ритуального, назначения исследованных объектов.

В качестве гипотезы можно выдвинуть три предположения: печи могли использоваться для хлебопечения, сушки грибов и ягод или приготовления солода, необходимого при пивоварении. Хлебные печи известны по раскопкам ряда памятников, синхронных Крутику. Однако такие печи из Ладоги и Рюрикова городища выглядят совершенно иначе. Это более капитальные сооружения со следами ремонтов, использовавшиеся длительное время ( Носов , 1990. С. 51–61). Предполагаемая хлебная печь из Гнездова по размерам близка обнаруженным на Крутике, но, как и печи из Снепорода, лишена характерного многослойного заполнения ( Мурашева, Авдусина , 2007. С. 17–19).

Спорово-пыльцевой анализ колонки из 15 образцов, отобранных, в том числе, из прослоек в топочных камерах, был проведен Л.С. Шумиловских (Отдел палинологии и динамики климата, Университет им. Георга-Августа, г. Гёттинген, Германия), но ни пыльцы, ни спор выявлено не было. Такой результат не позволяет полностью исключать версию сушки грибов, поскольку степень сохранности спор базидиомицетов в археологических контекстах остается неясной. Отсутствие пыльцы растений, в свою очередь, может свидетельствовать о кратковременности использования печей, достаточно быстром заполнении топочных камер и/или их функционировании в период наименее активного цветения (конец лета – осень).

Принимая во внимание эти факты и значительный объем трудозатрат, необходимых для сооружения печей, вариант приготовления солода для пивоварения выглядит предпочтительным. Более обоснованная интерпретация требует проведения дополнительных анализов – карпологического и палеоботанического, многочисленные образцы для которых были отобраны в процессе раскопок. Вместе с тем уже сейчас ясно, что на Крутике удалось зафиксировать одну из неизвестных ранее по археологическим материалам сторон жизни средневекового общества.

Небезынтересно отметить и еще один момент, связанный с анализом конструктивных особенностей открытых на Крутике печей. Традиционно считается, что глинобитные сводчатые печи характерны для территории степи и лесостепи, в то время как в лесной зоне сооружались преимущественно печи-каменки. При этом многими исследователями сама конструкция печей и даже ее детали рассматриваются как важный этнический маркер. Так, для финнов, как жителей лесной полосы, широкое использование камня в отопительных сооружениях рассматривается как наиболее типичное.

Действительно, в ходе предшествующих раскопок на Крутике были выявлены только каменные отопительные устройства (около 30), интерпретированные как открытые очаги ( Голубева, Кочкуркина , 1991. С. 39). Если придерживаться отмеченного подхода, то наличие глинобитных печей можно рассматривать как доказательство проникновения на поселение иноэтничного (южного?) населения. Казалось бы, для подобной гипотезы имеются и некоторые основания, поскольку в ходе работ последних лет было установлено, что в конце X – начале XI в. здесь появляется группа нового населения, связанного со славянским миром ( Захаров, Меснянкина , 2012а). Однако такое предположение порождает явное хронологическое несоответствие: именно в этот период начинает формироваться слой, перекрывший остатки печей, т. е. с приходом новых поселенцев традиция сооружения глинобитных печей на Крутике не зарождается, а исчезает.

Следовательно, коренные обитатели Крутика, представители белозерской части финского племени весь, имели четкое представление о преимуществах и недостатках как каменных, так и глинобитных печей и с успехом использовали эти знания, опираясь при решении стоящих перед ними задач в первую очередь на здравый смысл, а не на традиции, трактуемые современными учеными как этнические.

Список литературы Необычные сооружения из раскопок Крутика 2010-2012 гг

- Бездудный В.Г., Радюш О.А., 2012. Предварительные результаты применения магнитометрии на памятниках поселенческого типа на примере геофизического исследования поселения Раздолье II//КСИА. Вып. 226. С. 71-77.

- Голубева Л.А., Кочкуркина С.И., 1991. Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX-X вв.). Петрозаводск: КНЦ АН СССР. 198 с.

- Захаров С.Д., 2012. Белоозеро//Русь в IX-X веках: археологическая панорама/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 212-239.

- Захаров С.Д., Меснянкина С.В., 2012. Могильники поселения Крутик: первые результаты исследований//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат. науч. семинара/Ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. Вып. 4. С. 14-29.

- Захаров С.Д., Меснянкина С.В., 2012б. К оценке историко-культурной ситуации в центральном Белозерье на рубеже тысячелетий//Вестник Российского гуманитарного научного фонда. № 2 (67). С. 87-95.

- Коробов Д.С., 2012. Предисловие//КСИА. Вып. 226. С. 3-8.

- Макаров Н.А., 1991. Лепная керамика поселения Крутик//Голубева Л.А., Кочкуркина С.И. Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX-X вв.). Петрозаводск: КНЦ АН СССР. С. 129-165.

- Макаров Н.А., 2012. Археологические древности как источник знаний о ранней Руси//Русь в IX-X веках: археологическая панорама/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 64-89.

- Макаров Н.А., 2012б. Исторические свидетельства и археологические реалии: в поисках соответствий// Русь в IX-X веках: археологическая панорама/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 448-459.

- Мельникова Е.А., 2011. Древняя Русь и Скандинавия: Избр. тр./Под ред. Г.В. Глазыриной, Т.Н. Джаксон. М.: Ун-т Д. Пожарского: Русский фонд содействия образованию и науке. 476 с.

- Моргунов Ю.Ю., 2011. Домостроительство летописного г. Снепород//РА. № 3. С. 154-163.

- Моргунов Ю.Ю., 2012. Летописный город Снепород и его округа X-XIII вв. СПб.: Филологический факультет СПбГУ (Archaeologica Varia.) 252 с.

- Мурашева В.В., Авдусина С.А., 2007. Исследования притеррасного участка пойменной части гнездовского поселения//Гнездово: Результаты комплексных исследований памятника/Отв. ред. В.В. Мурашева. СПб.: Альфарет. С. 8-30.

- Носов Е.Н., 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л. 214 с.

- Петрухин В.Я., 2012. Финские племена и призвание варягов//Древнейшие государства Восточной Европы. 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства/Отв. ред. Е.А. Мельникова. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. С. 437-447.

- Седов В.В., 1999. Становление первых городов в Северной Руси и варяги//Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей/Отв. ред. Е.Н. Носов. СПб.: ИИМК РАН. С. 206-210.

- Сухов П.А., 1941. Славянское городище IX-X ст. в Южном Белозерье//МИА. № 6. С. 89-92.

- Федорина А.Н., 2012. Средневековые сельские поселения Суздальской земли по данным археологии и геофизики. Исследования 2008 г.//КСИА. Вып. 226. С. 77-87.