Неоднородность российских регионов по возможностям отдыха населения (анализ данных 2010–2021 годов)

Автор: Светлана Викторовна Кондратьева, Марина Валерьевна Морошкина

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Региональная экономика и региональное экономическое развитие

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: вопросы неоднородности российских регионов по возможностям организации отдыха в условиях, когда приоритетным является повышение уровня и качества жизни населения, делают настоящее исследование актуальным. Высокий уровень дифференциации территорий по различным социально-экономическим показателям определяет важность проводимой авторами оценки. Цель: выявление неоднородности и вектора развития российских регионов относительно друг друга по возможностям организации отдыха. Методы: предложен подход к выявлению неравенства и изучению динамики конвергенции/дивергенции российских регионов по возможностям организации отдыха местным населением посредством расчета коэффициента вариации и определения наличия условной и безусловной конвергенции за период с 2010 по 2021 год. На основании полученных результатов проведена процедура рейтингования российских регионов с выделением групп лидирующих и отстающих субъектов. Результаты: выявлена неоднородность российских регионов по показателю среднедушевых денежных доходов населения, а также по темпам роста потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха, культурные мероприятия, гостиницы, кафе и рестораны. Российским регионам была более свойственна тенденция конвергенции по показателю потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе и рестораны и, наоборот, дивергенция по показателю потребительских расходов на организацию отдыха и культурные мероприятия. В ходе ранжирования были определены лидирующие регионы и группа аутсайдеров. Выводы: ряд российских регионов по темпам роста исследуемых показателей сохраняет свои лидерские позиции (Московская область, Санкт-Петербург) или отстающие позиции (Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания) на протяжении всего указанного периода. При этом рейтинговые позиции большинства российских регионов с различными траекториями развития претерпевают определенные изменения.

Возможности организации отдыха, среднедушевые доходы населения, коэффициент вариации, население, неоднородность российских регионов, рейтинг

Короткий адрес: https://sciup.org/147251777

IDR: 147251777 | УДК: 332.14:[330.59+379.8] | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-3-495-518

Текст научной статьи Неоднородность российских регионов по возможностям отдыха населения (анализ данных 2010–2021 годов)

Эта работа © 2025 Кондратьевой С. В. и Морошкиной М. В. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

This work © 2025 by Kondrateva, S. V. and Moroshkina, M. V. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit licenses/by/4.0/

Проблематика неоднородности российских регионов по уровню развития является предметом рассмотрения и анализа многих отечественных и зарубежных исследователей (Балаш, 2012; Звягина и Юрченко, 2017; Безденежных и Макенов, 2019; Полбин и Ивахненко, 2022; Бенц, 2022; Шаталова и Касаткина, 2022). В условиях, когда повышение уровня и качества жизни населения является приоритетным, особенно значимы работы, посвященные изучению социально-экономического развития территорий (Фомина, 2019; Zubarevich and Safronov, 2019; Зубаревич, 2020; Артемова и Нестеренко, 2022; Бондаренко и Губарев, 2020), включая доступность туризма и отдыха для жителей российских регионов (Stepanova and Shulepov, 2019; Морозова и др., 2022; Морошкина и Кондратьева, 2022; Морошкина и Кондратьева, 2023; Максимова-Кулиева, 2023; Кондратьева, 2023; Rainer and Steiner, 2025; Russo et al., 2025). Насколько неоднородны российскиерегионы по уровню возможностей отдыха населения? Имеется ли тенденция их конвергенции или дивергенции в данном аспекте? Каковы траектории развития лидеров и отстающих субъектов Российской Федерации? Поиском ответов на эти и другие вопросы заняты авторы настоящего исследования, цель которого выявить неоднородность и вектор развития российских регионов относительно друг друга по возможностям организации отдыха местным населением. Ответы на данные вопросы позволят определить направления работы для сокращения неравномерности развития регионов и снижения дисбаланса, а также сформировать основные рекомендации для территорий. Практическая значимость проведенного исследования связана с установлением и анализом ключевых индикаторов, определяющих возможности отдыха населения в разрезе российских регионов. Кроме того, полученные результаты дают возможность воздействовать на другие сферы человеческой деятельности – хозяйственную, экономическую, социальную – с точки зрения реализации в них потребностей человека.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема неравномерности регионального развития Российской Федерации остается основной проблемой управления (Макенов, 2019; Зубаревич и Сафронов, 2023; Комбаров, 2021). В сложившейся ситуации сокращение неравенства российских регионов становится одной из приоритетных задач федерального управления (Прошин и Сергиенко, 2020; Суринов и Луп-пов, 2021; Болотов, 2022; Казакова и Поспелова, 2019). Фундаментальность этой задачи заключается в существовании противоречий между стратегией, направленной на выравнивание показателей развития территорий, с одной стороны, и разным экономическим, социальным, демографическим, производственным, инвестиционным потенциалом субъектов Российской Федерации – с другой (Минакир и др., 2020; Суворова, 2021; Блануца, 2020).

Изучение региональных различий позволяет проанализировать процессы дифференциации территорий. Оценка неоднородности проводится с использованием моделей экономического роста, в рамках которых исследуется поведение разных социально-экономических индикаторов, влияющих на процессы развития региона. Одной из таких моделей является модель P. Барро и Х. Сала-и-Мартина, позволяющая на основании статистической информации и оценки индикаторов развития экономических показателей оценить уровень регионального неравенства (Полбин и Ивахненко, 2022; Barro and Sala-i-Martin, 1991; Barro and Sala-i-Martin, 1995; Дубовик и Дмитриев, 2023). В исследованиях рассчитывается коэффициент Джини (Суринов и Луп-пов, 2021; Морошкина, 2020; Mareeva, 2020) и проводится факторный анализ, призванный выявить основные причины неравенства субъектов Российской Федерации (Болотов, 2022). Особое место занимает спектр работ, посвященных исследованию конвергенции российских регионов в пространственном аспекте (Балаш, 2012; Звягина и Юрченко, 2017; Безденежных и Макенов, 2019; Полбин и Ивахненко, 2022; Бенц, 2022; Шаталова и Касаткина, 2022).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предлагаемый авторами подход к выявлению неоднородности и динамики конвергенции/дивергенции 1 российских регионов связан с изучением возможностей организации отдыха местным населением. В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что население регионов с более высоким уровнем среднедушевых доходов совершает больше расходов на сферу отдыха и наоборот. Оценка проводилась на основе расчета коэффициента вариации и определения наличия сигма-конвергенции (σ-сходимости) и бета-конвергенции (β-сходимости) за период с 2010 по 2021 год. В качестве статистических измерителей уровня дифференциации использовался коэффициент вариации (см. формулу 1: δ-конвергенция показывает сокращение межрегионального разброса показателей; β-конвергенция определяет процесс сближения, при котором регионы (страны) с более низкими значениями показателей характеризуются более высокими темпами роста ).

В качестве объекта исследования выступают субъекты Российской Федерации. Предметом является оценка неоднородности возможностей населения российских регионов в организации отдыха. Новизна исследования заключается в применении расчета коэффициента вариации и определении наличия сигма-конвергенции (σ-сходимости) и бета-конвергенции (β-сходимости) регионов страны с точки зрения возможностей населения к совершению расходов на отдых и туризм.

Использование коэффициента вариации дает возможность провести обработку анализируемых показателей и определить уровень однородности предложенной выборки, а также оценить уровень разброса анализируемых параметров в рассматриваемых экономических субъектах. Расчет коэффициентов вариации и построение моделей конвергенции формируют комплексное представление о неоднородности и динамике сближения/расхождения российских регионов в исследуемой плоскости. Кроме того, в отличие от рейтингования регионов по уровню развития конкретного показателя, коэффициент вариации позволяет оценить тенденции развития регионов по выделенным показателям с 2010 по 2021 год.

В качестве статистических показателей в региональном разрезе за исследуемый период проанализированы среднедушевые доходы населения, а также состояние и структура потребительских расходов домашних хозяйств, во-первых, на организацию отдыха и культурные мероприятия и, во-вторых, на гостиницы, кафе и рестораны.

Статистической базой для расчета коэффициентов вариации и построения моделей конвергенции стали данные Росстата. Временной период исследования ограничен доступностью официальных статистических данных в региональном разрезе. Модельной площадкой исследования выступают 85 субъектов Российской Федерации (по состоянию на 2021 год).

Коэффициент вариации позволяет сравнивать уровень и динамику различий российских регионов по исследуемому показателю:

^t =

?=i(Xi -xcp)2

,

Хер

где σt – коэффициент вариации в исследуемый временной интервал t; xi – показатель развития туристического направления (i – регион);

n – количество исследуемых регионов;

xср – среднее значение оцениваемого показателя развития.

Для анализа процесса конвергенции используется два вида конвергенции (Балаш, 2012, с. 45–46):

-

1) σ конвергенция показывает снижение во времени дисперсии уровней развития экономических объектов туристического направления;

-

2) β -конвергенция показывает отрицательную зависимость темпов экономического роста от первоначального уровня развития регионов.

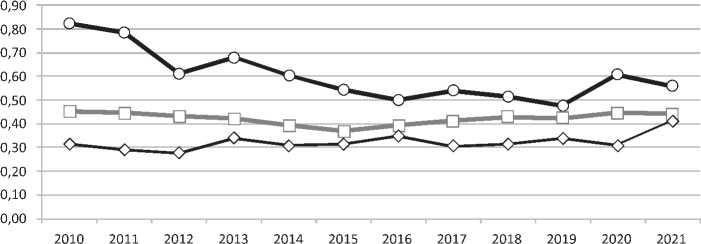

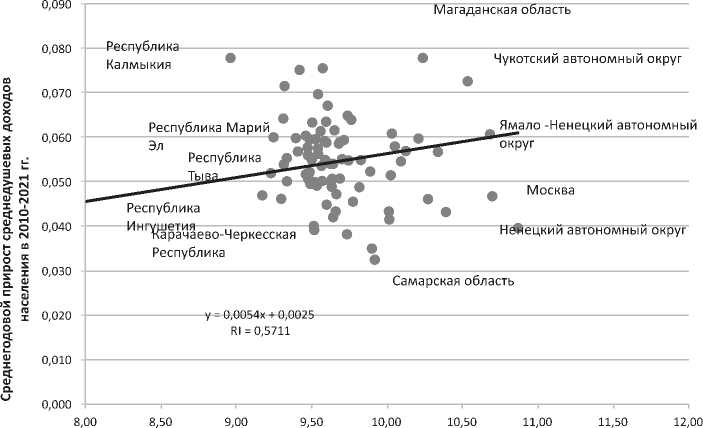

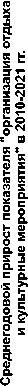

Сигма-конвергенция подтверждается выполнением условия:

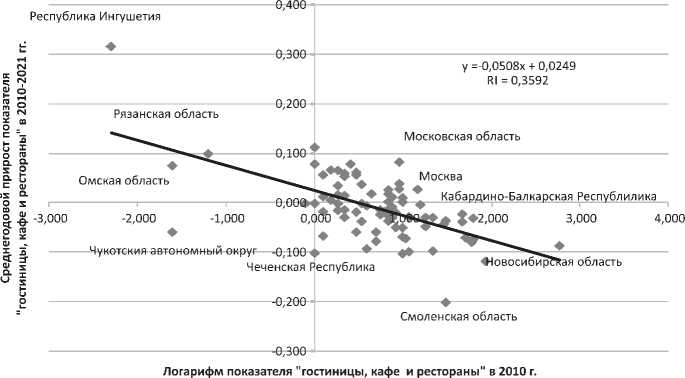

Ot + T < Выполнение неравенства (2) позволяет говорить о наличии σ конвергенции и констатировать процесс сближения рассматриваемых объектов по исследуемому индикатору. Бета-конвергенция по теории роста предполагает две составляющие: абсолютную и относительную. Абсолютная конвергенция показывает сближение уровней развития регионов с течением времени. Относительная конвергенция предполагает несовпадение стационарных состояний – иными словами, в долгосрочном периоде различия между регионами остаются (Балаш, 2012, с. 46, Диденко, 2022, с. 82). Функция, определяющая вид конвергенции β – абсолютная конвергенция, представлена следующей системой: У = Po + Pi*, (3) „ _ lnxiT-lnxi0 где У =----т , x = lnxi0, где β0, β1 – параметры уравнения конвергенции, которые оцениваются при помощи регрессионного анализа; T – продолжительность периода в годах; xi0 – значение анализируемого показателя в начальный период исследования по i-объекту; xiТ – значение анализируемого показателя в конечный период исследования по i-объекту. Для данного вида конвергенции важное значение имеет поведение коэффициентов уравнения β0 (3): они показывают наличие абсолютной конвергенции. Оценка неравномерности регионального развития, проведенная на основании β-конвергенции, позволяет определить разброс анализируемых значений показателей и уровень их концентрации. Наличие β-конвергенции позволяет говорить о более высоком темпе роста исследуемых показателей в территориях с низким уровнем развития. Полученные данные визуализированы на диаграммах рассеяния Морана. По оси ординат откладываются стандартизированные значения пространственного лага переменной, по оси абсцисс – стандартизированные значения самой переменной; угловой коэффициент наклона регрессии соответствует величине коэффициента пространственной авторегрессии Морана для представленных логарифмов. Выделенные квадранты демонстрируют следующие процессы: – I квадрант – кластеризацию регионов с относительно высокими значениями темпов роста в окружении относительно быстрорастущих регионов; – II квадрант – кластеризацию регионов с низкими значениями темпов роста в окружении быстрорастущих регионов; – III квадрант – кластеризацию регионов с относительно низкими темпами роста в окружении слаборастущих регионов; – IV квадрант – кластеризацию регионов с относительно высокими темпами роста в окружении слаборастущих регионов. Ограничением исследования является низкая детализация статистических данных структуры потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Возможности отдыха населения российских регионов: статистические данные В современных условиях российские регионы демонстрируют высокий уровень неоднородности, наблюдаемый по различным экономическим и социальным индикаторам. Показатель «среднедушевые денежные доходы населения, в тыс. рублей», собираемый Росстатом на протяжении длительного периода, позволяет оценить динамику изменения доходов населения и определить уровень и качество жизни, а также информирует об уровне благосостояния, обеспечивая сведениями о финансовом состоянии населения. В рамках исследования российские регионы ранжированы по данному показателю с целью выделения десяти лидирующих и десяти отстающих регионов в период с 2010 по 2021 год для последующего анализа (табл. 1). Таблица 1 / Table 1 Полярные группы регионов по показателю «среднедушевые денежные доходы населения», 2010–2021 гг. (месяц, руб.) / Polar groups of regions in terms of average per capita income, 2010–2021 (month, rub.) № Регионы 2010 г. 2015 г. 2019 г. 2021 г. Лидирующие регионы 1 Чукотский автономный округ 37 422 21 845 83 385 99 905 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 43 367 67 624 83 088 96 814 3 г. Москва 44 051 59 898 74 053 88 831 4 Ненецкий автономный округ 52 270 72 146 81 041 86 431 5 Магаданская область 27 801 23 023 65 357 80 979 6 Сахалинская область 30 727 27 123 59 015 63 854 7 Камчатский край 27 010 25 486 52 674 60 794 8 г. Санкт-Петербург 24 824 39 948 47 169 57 745 9 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 32 385 46 221 53 208 57 012 10 Московская область 22 641 37 622 47 201 53 793 Отстающие регионы 1 Республика Северная Осетия – Алания 13 193 22 007 24 495 25 885 2 Республика Алтай 13 536 18 267 20 256 23 798 3 Курганская область 13 499 19 151 21 304 23 747 4 Чувашская Республика 11 066 18 492 20 162 23 619 5 Республика Марий Эл 10 336 18 533 20 864 23 185 6 Республика Мордовия 11 294 17 878 19 748 22 906 7 Республика Калмыкия 7 774 14 216 18 508 21 319 № Регионы 2010 г. 2015 г. 2019 г. 2021 г. 8 Республика Тыва 10 160 15 255 16 583 20 652 9 Карачаево-Черкесская Республика 10 878 17 255 18 821 20 473 10 Республика Ингушетия 9 596 14 683 16 614 18 139 Источник: составлено авторами на основе данных Росстата2. В категорию лидирующих регионов по показателю среднедушевых доходов входят ресурсообеспеченные регионы Дальневосточного федерального округа и города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Разрыв между лидерами и аутсайдерами по данному показателю составляет порядка 20 %. Исходя из вышеизложенного и гипотезы исследования вполне обоснованной представляется наблюдаемая выраженная неоднородность российских регионов и по возможностям отдыха населения. Последние отражены в виде доли в структуре потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе и рестораны, а также на отдых и культурные мероприятия (табл. 2). Таблица 2 / Table 2 Полярные группы регионов по возможностям отдыха населения в 2021 г., % /Polar groups of regions in terms of recreation opportunities in 2021, % № Лидирующие регионы % Отстающие регионы % Организация отдыха и культурные мероприятия 1 г. Москва 11,5 Чукотский автономный округ 2,3 2 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 7,5 Тамбовская область 2,2 3 Свердловская область 7,4 Республика Крым 2,2 4 Хабаровский край 7,2 Чеченская Республика 2,2 5 Московская область 6,7 Республика Северная Осетия – Алания 2,0 6 Республика Карелия 6,6 Курганская область 2,0 7 Магаданская область 6,6 Кабардино-Балкарская Республика 1,6 8 г. Санкт-Петербург 6,4 Республика Калмыкия 1,4 9 Ярославская область 6,3 Республика Дагестан 1,2 10 Приморский край 6,2 Республика Ингушетия 0,6 2 Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Федер. службы гос. статистики. URL: (дата обращения: 28.04.2024). № Лидирующие регионы % Отстающие регионы % Гостиницы, кафе, рестораны 1 Московская область 7,1 Амурская область 0,9 2 Карачаево-Черкесская Республика 5,7 Алтайский край 0,8 3 Ростовская область 4,5 Кемеровская область 0,8 4 Республика Ингушетия 4,5 Сахалинская область 0,8 5 Ленинградская область 4,2 Республика Северная Осетия – Алания 0,6 6 г. Санкт-Петербург 4,2 Ненецкий автономный округ 0,5 7 Приморский край 4,1 Республика Калмыкия 0,5 8 Чеченская Республика 3,9 Смоленская область 0,4 9 Пензенская область 3,9 Кабардино-Балкарская Республика 0,3 10 Республика Татарстан 3,7 Чукотский автономный округ 0,1 Источник: табл. 2, 6 составлены авторами. Сопоставление статистических данных показывает, что из двадцати выделенных полярных субъектов Российской Федерации пять регионов полностью подтверждают выдвинутую гипотезу исследования: высокие среднедушевые доходы населения определяют высокие потребительские расходы домашних хозяйств на организацию отдыха и наоборот. Среди российских регионов лишь два характеризуются положительным вектором (высокие потребительские расходы на отдых при высоких среднедушевых доходах): Санкт-Петербург и Московская область. Противоположную позицию занимают Республики Северная Осетия – Алания, Калмыкия и Ингушетия. Ряд регионов подтверждает сходные (высокие или низкие) рейтинговые позиции по одной из выделенных возможностей отдыха – например, по организации отдыха и культурным мероприятиям. Это Курганская и Магаданская области, Ханты-Мансийский автономный округ. Принимая во внимание ограниченное число регионов (топ-10) и разнообразие тенденций развития территорий, вполне закономерно признать, что большинство представленных по среднедушевым доходам лидеров или аутсайдеров рейтинга не могут войти в топ по возможностям отдыха. Противоречивую позицию демонстрирует Чукотский автономный округ, характеризующийся высокими среднедушевыми доходами (1-е место в рейтинге) и одновременно входящий в топ отстающих регионов по потребительским расходам на отдых, причем по тратам на гостиницы, кафе и рестораны он замыкает ранжирование субъектов Российской Федерации. Другой пример – Сахалинская область и Ненецкий автономный округ, входящие в лидеры России по среднедушевым доходам, но отстающие по потребительским расходам населения на гостиницы, кафе и рестораны (79-е и 81-е места рейтинга соответственно). Обнаруженное обстоятельство требует детального анализа. В качестве рабочей версии может быть обозначен недостаток возможностей отдыха в местах проживания. Ранжирование регионов по уровню потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха (в нашем случае десять лидирующих и десять отстающих позиций) не дает представления о динамике дивергенции/конверген-ции субъектов Российской Федерации по возможностям отдыха населения. Но эту динамику и тенденции развития регионов по выделенным показателям позволяет выявить расчет коэффициентов вариации за исследуемый период (2010–2021 гг.). Расчет коэффициентов вариации Исследование неоднородности российских регионов проводилось на основании расчета коэффициента вариации и с использованием положений теоремы сходимости. По каждому из оцениваемых показателей был выполнен расчет σ- и β-конвергенции, что позволило рассмотреть варианты сходимости субъектов Российской Федерации и возможности сближения. Оценка коэффициента вариации с 2010 по 2021 год выявила различные динамики поведения исследуемого индикатора неоднородности (рис. 1). ^^ структура потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия м2* структура потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе и рестораны HZZH коэффициент вариации по показателю "среднедушевые доходы населения" Рис. 1. Динамика коэффициентов вариации по показателям за период 2010–2021 гг. / Fig. 1. Dynamics of variation coefficients by indicators, 2010–2021 Источник: рис. 1–4 рассчитаны и составлены авторами. Так, коэффициент вариации по среднедушевым доходам характеризуется наиболее устойчивой динамикой, которая до 2015 года демонстрирует процесс постепенного сближения российских регионов, а после, наоборот, процесс их расхождения. Иную динамику демонстрируют коэффициенты вариации потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия, а также на гостиницы, кафе и рестораны (2014 год выделен на графике пунктирной линией): до 2014 года индикаторы характеризуются одинаковым вектором развития субъектов Российской Федерации (схождение, 2012–2013 гг. – расхождение); после 2014 года индикаторы демонстрируют противоположную направленность векторов развития. Иными словами, когда по индикатору «коэффициент вариации потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия» регионы России сходятся, то в этот же период по индикатору «коэффициент Логарифм показателя "среднедушевые доходы населения" в 2010 г. Рис. 2. Диаграмма рассеяния Морана для логарифма средних темпов роста среднедушевых доходов в 2010–2021 гг. относительно логарифма начального значения в 2010 г. / Fig. 2. Moran’s scatter plot for the logarithm of per capita income average rate in 2010–2021 relative to the logarithm of the initial value in 2010 вариации потребительских расходов на гостиницы, кафе и рестораны» они расходятся – и наоборот. Коэффициент вариации по исследуемым индикаторам представлен в таблице 3. Таблица 3 / Table 3 Коэффициент вариации по показателям 2010–2021 гг. /Variation coefficient by indicators in 2010–2021 № 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Коэффициент вариации по среднедушевым доходам 0,45 0,44 0,43 0,42 0,39 0,37 0,39 0,41 0,43 0,43 0,44 0,44 2 Коэффициент вариации по структуре потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе и рестораны 0,83 0,79 0,61 0,68 0,60 0,54 0,50 0,54 0,52 0,48 0,61 0,56 3 Коэффициент вариации по структуре потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия 0,32 0,29 0,28 0,34 0,31 0,32 0,35 0,31 0,31 0,34 0,31 0,41 Источник: табл. 3–5, 7 рассчитаны авторами. Расчетные данные показывают, что наименьший диапазон значений коэффициента вариации выявлен по показателю среднедушевого дохода. Это может объясняться тем, что данный показатель отличается наибольшей усредненностью по сравнению с другими исследуемыми индикаторами. Вторым направлением оценки неоднородности является исследование наличия β-конвергенции, определенной по формуле 3. Визуализация расчетных значений по среднедушевым доходам населения в региональном разрезе (рис. 2) показывает, что все субъекты Российской Федерации по исследуемому показателю находятся в I квадранте. На диаграмме рассеяния Морана для логарифма средних темпов роста среднедушевых доходов за 2010–2021 годы выявлена кластеризация регионов с относительно высокими значениями в окружении относительно быстрорастущих регионов. Иными словами, все российские регионы относятся к первому квадранту диаграммы. Результаты, полученные в рамках построения диаграммы рассеяния и расчета коэффициентов корреляции, подтверждают наличие абсолютной β-конвергенции по показателю «среднедушевые доходы населения». Уравнение, определяющее наличие абсолютной конвергенции, имеет вид: y = –0,006x + 0,002. (4) Параметры модели по показателю «среднедушевые доходы населения» представлены в таблице 4. Таблица 4 / Table 4 Параметры модели конвергенции по среднедушевым доходам по российским регионам / Parameters of the convergence model for average per capita income by Russian regions № Модель конвергенции Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 1 β0 0,002873 0,005214 0,55099 0,583069 2 β1 0,006129 0,000550 11,13825 2,33E-18 Оценкаполученныхпараметровмоделиконвергенциипозволяетсделатьвывод относительно наличия β-конвергенции на основании соблюдения условий (3). Визуализация модели конвергенции потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия в 2010–2021 годах в региональном разрезе (рис. 3) демонстрирует диспропорции развития регионов в исследуемом аспекте. Лишь семь российских регионов – г. Москва, Магаданская, Самарская и Рязанская области, Ставропольский край, а также Ненецкий автономный округ – характеризуются относительно высокими значениями темпов роста потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия в окружении относительно быстрорастущих регионов. Доминирующая доля субъектов Российской Федерации (90 %) демонстрирует кластеризацию регионов с относительно высокими темпами роста в окружении слаборастущих регионов. Таким образом, 83 региона (97,6 %) характеризуются относительно высокими значениями темпов роста потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия. Исключение из общей картины составляют лишь два региона – Чеченская Республика и Республика Ингушетия, демонстрирующие низкие темпы роста по исследуемому показателю. Республика Ингушетия -1,500 0,080 Чече 0,060 некая Республика 0,040 -1,000 0,020 -0,500 0,5 -0,040 0,000 0,000 -0,020 -0,060 -0,080 -0,100 -0,120 Москва 2,500 3,000 4^”^2^ ’♦♦♦♦я у =-0,0208х + 0,0059 RI = 0,1608 Республика Калмыкия Республика Дагестан 1ябинекая область Ханты-Мансийский автономный округ Тюменская область Ямало-Ненецкий автономный округ Омская область Логарифм показателя "организация отдыха и культурные мероприятия" в 2010 г. Рис. 3. Диаграмма рассеяния Морана для логарифма средних темпов роста потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия в 2010–2021 гг. относительно логарифма начального значения в 2010 г. / Fig. 3. Moran’s scatter plot for the logarithm of the average growth rate of household consumer spending on leisure and cultural activities in 2010–2021 relative to the logarithm of the initial value in 2010 Построенное уравнение регрессии по направлениям потребительских расходов определяется зависимостью, которая подтверждает наличие β-конвергенции: y = –0,020x + 0,005 Статистическая оценка регрессионной модели представлена следующими параметрами (табл. 5), которые позволяют сделать вывод относительно выполнения условий конвергенции. Таблица 5 / Table 5 Параметры модели конвергенции потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия в 2010–2021 гг. по российским регионам / Parameters of the convergence model of household consumer spending on recreation and cultural events in 2010–2021 by Russian regions № Модель конвергенции Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 1 β0 0,005884 0,008690 0,677078 0,500195 2 β1 –0,02084 0,005165 –4,03558 0,000119 Параметры модели, представленные в таблице 5, позволяют констатировать, что исследуемые величины выполняют условие β-конвергенции. А значит, можно говорить о том, что регионы, изначально имевшие невысо- кий уровень показателя, бо́льшую часть ресурсов направляли на экономическое развитие, что обеспечило высокие темпы роста. В то же время территории, обладающие серьезным экономическим потенциалом, не стремились наращивать и без того высокие темпы развития. В результате у данных территорий наблюдаются более низкие темпы роста потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия. Визуализация модели конвергенции потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе, рестораны в 2010–2021 годах показывает несколько иную картину распределения российских регионов (рис. 4). В сравнении с предыдущей моделью меньшая доля российских регионов (90 %) характеризуются относительно высокими темпами роста потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе, рестораны. Девять субъектов РФ (10,6 %), среди которых выделяется Чукотский автономный округ (III квадрант), демонстрируют относительно низкие темпы роста по данному показателю. Республика Ингушетия (1), Рязанская (2) и Сахалинская (3) области (II квадрант) показывают относительно низкие значения темпов роста исследуемого показателя в окружении быстрорастущих регионов. Бо́льшая часть субъектов Российской Федерации кластеризированы в первом квадранте, что означает относительно высокие значения темпов роста в окружении относительно быстрорастущих регионов (табл. 6). Рис. 4. Диаграмма рассеяния Морана для логарифма средних темпов роста потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе, рестораны в 2010– 2021 гг. относительно логарифма начального значения в 2010 г. / Fig. 4. Moran’s scatter plot for the logarithm of the average growth rate of household consumer spending on hotels, cafes, restaurants in 2010–2021 versus the logarithm of the initial value in 2010 Таблица 6 / Table 6 Легенда к рис. 4 «Диаграмма рассеяния Морана для логарифма средних темпов роста потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе, рестораны в 2010–2021 гг. относительно логарифма начального значения в 2010 г.» / Legend to fig. 4 “Moran’s scattering diagram for the logarithm of the average growth rate of household consumer spending on hotels, cafes, restaurants in 2010–2021 relative to the logarithm of the initial value in 2010” № Регион 5 Ивановская область 8 Курская область 9 Липецкая область 10 Московская область 17 Ярославская область 19 Республика Карелия 21 Архангельская область 23 Архангельская область без автономного округа 24 Вологодская область 25 Калининградская область 26 Ленинградская область 28 Новгородская область 29 Псковская область 31 Республика Адыгея 33 Республика Крым 34 Краснодарский край 36 Волгоградская область 37 Ростовская область 38 г. Севастополь № Регион 39 Республика Дагестан 44 Чеченская Республика 46 Республика Башкортостан 49 Республика Татарстан 51 Чувашская Республика 56 Пензенская область 58 Саратовская область 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 66 Тюменская область без автономных округов 67 Челябинская область 71 Алтайский край 73 Иркутская область 77 Томская область 78 Республика Бурятия 80 Забайкальский край 81 Камчатский край 83 Хабаровский край 87 Еврейская автономная область Уравнение, полученное в результате построения регрессионной зависимости исследуемых переменных, имеет вид: y = –0,050x + 0,024 (6) Основные параметры оценки регрессионной модели (6) приведены в таблице 7. Таблица 7 / Table 7 Параметры модели конвергенции потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе, рестораны в 2010–2021 гг. по российским регионам / Parameters of the convergence model of household consumer spending on hotels, cafes, restaurants in 2010–2021 across Russian regions № Модель конвергенции Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 1 β0 0,024877 0,007200 3,455109 0,000856 2 β1 –0,050850 0,007323 –6,943500 6,85E-10 Анализ коэффициентов, определяющих параметры модели конвергенции, выявляет наличие β-конвергенции в результате соблюдения условия (3). Стандартные ошибки незначительны. Выведенное уравнение удовлетворяет условию β-конвергенции и позволяет сделать вывод о том, что темпы роста отстающих российских регионов по показателю потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе и рестораны выше, чем у территорий, в которых этот показатель имеет высокое значение. Полученные результаты выявили процесс сближения российских регионов по структуре потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе и рестораны. Выполнение условия σ-сходимости позволяет говорить о сокращении неоднородности территорий. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подход к выявлению неоднородности и динамики конвергенции/дивер-генции российских регионов по возможностям организации отдыха местным населением на основе анализа статистических данных, расчета коэффициента вариации и построения моделей конвергенции за период с 2010 по 2021 год показал, что выдвинутая в исследовании гипотеза подтверждается, хотя и не в полной мере. Кроме того, полученные данные подтверждают проведенные ранее исследования по проблематике межрегиональной дифференциации российских регионов, выявившие отсутствие однозначного тренда (Бенц, 2022). По данным рейтингования, среди субъектов Российской Федерации лишь два (г. Санкт-Петербург, Московская область) полностью подтверждают выдвинутую гипотезу, согласно которой высокие среднедушевые доходы населения определяют высокие потребительские расходы домашних хозяйств на организацию отдыха. Указанные регионы характеризуются устойчивой тенденцией роста потребительских расходов при высоких среднедушевых доходах. Противоположную тенденцию демонстрируют Республики Северная Осетия –Алания, Калмыкия и Ингушетия, являясь аутсайдерами по всем исследуемым показателям. Противоположную тенденцию демонстрирует также Чукотский автономный округ, имеющий высокие среднедушевые доходы (1-е место в рейтинге) и одновременно входящий в топ отстающих регионов по потребительским расходам на отдых, причем по тратам на гостиницы, кафе и рестораны замыкающий ранжирование субъектов Российской Федерации. В качестве рабочей версии может быть обозначен недостаток возможностей отдыха на месте проживания. Предложенный подход к выявлению неоднородности и динамики кон-вергенции/дивергенции российских регионов по возможностям организации отдыха местным населением подтверждает имеющуюся значительную неоднородность субъектов Российской Федерации, выявляя различия темпов роста потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха. Указанное обстоятельство определяет разные траектории расположения регионов относительно друг друга в квадрантах диаграмм рассеяния и в рейтинге. Так, на протяжении исследуемого периода (2010–2021 гг.) российским регио- нам была более свойственна тенденция конвергенции по показателю потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе и рестораны и, наоборот, дивергенция по показателю потребительских расходов на организацию отдыха и культурные мероприятия. При этом начиная с 2014 года индикаторы демонстрируют противоположную направленность векторов развития регионов: если по индикатору коэффициента вариации потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия наблюдается конвергенция, то по индикатору коэффициента вариации потребительских расходов на гостиницы, кафе и рестораны – дивергенция, и наоборот. Кроме того, необходимо учитывать наблюдаемые относительно высокие темпы роста потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия (83 субъекта Российской Федерации) и на гостиницы, кафе, рестораны (76 субъектов Российской Федерации). В этой связи подтверждение выдвинутой гипотезы наряду с занимаемой рядом российских регионов двоякой позицией является абсолютной нормой результата схождения и расхождения территорий по исследуемым показателям. В качестве наглядного примера можно привести двоякую позицию, занимаемую Ненецким автономным округом и Сахалинской областью. Так, входя в топ лидирующих регионов по среднедушевым доходам, Ненецкий автономный округ подтверждает высокие потребительские расходы населения на отдых и культурные мероприятия (4-е место) и одновременно демонстрирует крайне низкие темпы роста расходов на гостиницы, кафе и рестораны (81-е место в рейтинге). Аналогичная ситуация складывается в Сахалинской области: 6-е место в рейтинге по среднедушевым доходам населения и 79-е – по расходам на гостиницы, кафе и рестораны. Таким образом, сопоставляя рейтингование российских регионов и темпы роста исследуемых показателей, можно с уверенностью констатировать следующее. Лидерство двух субъектов Российской Федерации – Москвы и Магаданской области – и отставание Чеченской Республики и Республики Ингушетии по показателю потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия будут сохраняться в дальнейшем. По показателю потребительских расходов домашних хозяйств на гостиницы, кафе и рестораны Чукотский автономный округ и Сахалинская область сохранят свои отстающие позиции в рейтинге российских регионов, несмотря на высокие позиции по среднедушевым доходам населения (1-е и 6-е места соответственно). Вместе с тем, учитывая относительно разные темпы роста исследуемых показателей с 2010 по 2021 год и общие тенденции сближения или расхождения российских регионов, их рейтингование претерпит определенные изменения. Продолжение своей работы авторы видят в дальнейшей детализации выявленных диспропорций возможностей отдыха населения российских регионов, особенно арктических и северных, с учетом высокой потребности местного сообщества в отдыхе и восстановлении физических сил в местах проживания в условиях суровой жизнедеятельности.