Неоднородность структурной организации ценопопуляций Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. (Asteraceae) во времени и пространстве

Автор: Сидорова Л.А.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Биология и биотехнология

Статья в выпуске: 1 (1), 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследование ценопопуляций Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. показало наличие скоплений различных уровней агрегированности, отличающихся целым рядом качественных признаков (возрастной состав, плотность, протяженность, дискретность). Асинхронное и волнообразное развитие скоплений A. hololeuca в континууме «время - пространство» объясняется биологией вида и целым рядом средообразующих факторов: экспозицией и крутизной склона, микрорельефом и составом почвенного субстрата, фитоценологическими особенностями растительного сообщества, а также характером и степенью антропогенного воздействия. Установлена высокая степень динамичности ценопопуляций изученного вида.

Стержнепридаточнокорневой полукустарничек, возрастные (онтогенетические) группы, ценопопуляции, скопления, уровни агрегированности, групповой тип размещения

Короткий адрес: https://sciup.org/14967323

IDR: 14967323 | УДК: 581.524.3:581.524

Текст научной статьи Неоднородность структурной организации ценопопуляций Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. (Asteraceae) во времени и пространстве

Любой биологический вид существует одновременно во времени и пространстве, именно изучение биологической системы в совокупности ее пространственно-временных связей позволяет понять ее структуру и функционирование [3].

В качестве модельного объекта нашего исследования был выбран стержнепридаточнокорневой полукустарничек Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. Этот вид интересен для ценопопуляционных исследований во времени и пространстве по следующим причинам: вид на исследуемой территории встречается в большом обилии; в ценопопуляции легко выделить возрастные группы особей; размножается как семенами, так и вегетативно. У A. hololeuca выявлено два способа вегетативного размножения – с помощью уко-рененениия стержнепридаточных особей (в основном, v, g1) и сенильно-виргинильными особями (s-v/), которые представляют собой вегетативные партикулы распадающихся се- нильных и субсенильных особей. Последняя возрастная группа может переходить к кратковременной генерации, то есть здесь мы имеем дело с явлением частичного омоложения старческих особей [5].

Artemisia hololeuca обладает узким ареалом – произрастает вдоль течения р. Дона и его притоков; на территории Волгоградской области встречается исключительно на северо-западе области, на самой северной границе своего современного ареала распространения [2]. На протяжении всего своего ареала вид приурочен исключительно к коренным выходам мела, занимая крутые части обнажений («взлобья»), выступая доминантом в растительных сообществах [1, с. 34–36; 2].

Работа проводилась на территории Нижнехоперского природного парка (Волгоградская область, Алексеевский район, урочище «Дунина гора») на участках ассоциации Artemisia salsoloides + Artemisia salsoloides, с участием ксерофильного разнотравья (Thymus calcareus, Silene cretacea, Pimpinella titanophila, Hedysarum grandiflorum, Scabiosa isetensis, Jurinea ledebourii, Stipa pennata и др.). Площадь почвы, свободной от растительного покрова, составляет 30–50 %; обилие A. hololeuca варьирует в пределах sol. – cop3. Исследуемые ценопопуляции занимают небольшое по площади меловое плато несколько асимметричного строения южной и юго-западной экспозиции; субстрат представлен малоразвитой выветрившейся меловой породой. Территория урочища Дунина гора подвержена значительному антропогенному влиянию (разработка меловых карьеров, усиленный выпас крупного и мелкого рогатого скота).

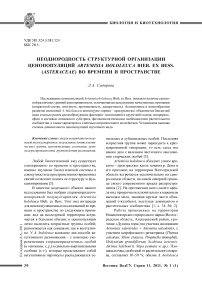

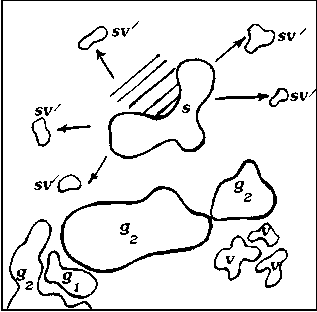

A. hololeuca – малолетник, длительность онтогенеза которого составляет в среднем 8– 10 лет. В онтогенезе полыни беловойлочной выделяют следующие возрастные состояния: проростки ( p ); ювенильные ( j ); имматурные ( im ); виргинильные ( v ); молодые ( g1 ), среднегенеративные ( g2 ) и старые генеративные ( g3 ); субсенильные ( ss ) и сенильно-виргинильные ( s-v/ ) (рис. 1). Календарный возраст особей: p – один вегетационный сезон, j – 4–5 недель, im – 1 год, v – 2–3 года , g1 – 1–2 года, g2 – 4– 5 лет, g3 – 1–3 года, ss – 1–2 года, s-v/ – 2– 4 года [4, с. 8–10].

Первой методической задачей при изучении ценопопуляций в континууме «пространство – время» стало выявление участков с более высокой (скопления) и с более низкой (промежутки между скоплениями) плотностью особей; вторая задача – изучение базовых параметров пространственной структуры скоплений. Для реше- ния данных задач закладывались стационарные площадки через всю территорию обнаруженной популяции с дальнейшим геоботаническим описанием и картированием [6, с. 16–68].

Во всех исследованных ценопопуляци-ях A. hololeuca в пределах стационарных участков было установлено от двух до трех уровней агрегированности (табл. 1). Уровни агрегированности (I–III) формируются на последовательно расположенных участках площадью 0,25, 0,5 и 1 кв. м соответственно и носят групповой тип пространственного размещения. Скопления на более крупных площадках (1,5, 2 кв. м и более) являются слабо дискретными, и в целом пространственное размещение может относиться к диффузному типу.

Плотность скоплений I порядка наибольшая по сравнению с аналогичными показателями скоплений II–III порядков; коэффициент плотности в пределах 2,6–4,2, что свидетельствует о явно выраженном «центре» скопления. Скопления более высоких рангов (II–III порядка) характеризуются более низкой плотностью особей, большими размерами площади и диффузно-групповым размещением. В таких скоплениях наблюдается частичное слияние взрослых особей друг с другом, образующее сплошной покров из вегетативных, генеративных и сенильно-вегетативных особей.

Рис. 1. Схема возрастных состояний в онтогенезе Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. (по Сидоровой, 2008):

p – проростки; j – ювенильные; im – имматурные; v – виргинильные; g1 – молодые генеративные;

g2 – среднегенеративные; g – старогенеративные; sv / – сенильные, сенильно-виргинильные растения

Таблица 1

Основные параметры пространственной структуры особей A. hololeuca в ценопопуляциях (урочище «Дунина гора»)

|

№ ЦП |

Уровень агрегированности |

Размер площадок, кв. м |

Плотность особей в скоплениях, шт. |

Плотность особей между скоплениями |

Средняя площадь одного скопления, кв м |

Протяженность скопления, м |

Дискретность |

|

|

D M |

D L |

|||||||

|

1 |

I |

0,25 |

2,13 ± 0,43 |

0,15 ± 0,03 |

0,06 ± 0,01 |

0,22 ± 0,03 |

0,93 |

0,45 |

|

II |

0,5 |

0,80 ± 0,17 |

0,25 ± 0,12 |

0,18 ± 0,04 |

0,49 ± 0,02 |

0,69 |

0,37 |

|

|

III |

1 |

0,51 ± 0,04 |

0,23 ± 0,06 |

0,50 ± 0,05 |

1,28 ± 0,06 |

0,55 |

0,35 |

|

|

2 |

I |

0,25 |

1,17 ± 0,18 |

0,13 ± 0,03 |

0,05 ± 0,003 |

0,25 ± 0,02 |

0,89 |

0,53 |

|

II |

0,5 |

0,45 ± 0,18 |

0,10 ± 0,03 |

0,20 ± 0,01 |

0,49 ± 0,03 |

0,78 |

0,38 |

|

|

III |

1 |

Не выделен |

||||||

|

3 |

I |

0,25 |

1,33 ± 0,22 |

0,16 ± 0,03 |

0,05 ± 0,01 |

0,30 ± 0,002 |

0,89 |

0,33 |

|

II |

0,5 |

0,56 ± 0,06 |

0,15 ± 0,03 |

0,21 ± 0,03 |

0,58 ± 0,04 |

0,73 |

0,28 |

|

|

III |

1 |

0,40 ± 0,04 |

0,27 ± 0,07 |

0,53 ± 0,07 |

0,97 ± 0,02 |

0,33 |

0,25 |

|

Основными формообразующими факторами, влияющими на пространственную мозаику скоплений A. hololeuca , являются орографические, эдафические факторы и биологические особенности вида. По мере развития генеративной особи происходит старение и отмирание ее отдельных парциалей в центральной части. Дальнейшее развитие особи происходит в периферийной части преимущественно вегетативно. Появление нескольких центров в скоплениях II–III уровней связано с развитием особей как семенного, так и возникновения и развития особей вегетативного происхождения (v, s-v/). В связи с особенностями онтоморфогенеза одна среднегенеративная особь может занимать в среднем 0,25– 0,60 кв. м. Исследуя структуру скоплений A. hololeuca , можно говорить о полицентрическом варианте скоплений более высоких уровней агрегированности.

Предметом дальнейших исследований послужили возрастные спектры различных уровней агрегированности, характеризующиеся большим разнообразием и относительной вариабельностью (табл. 2). В пределах исследованных стационарных площадок удалось выявить 46 скоплений I уровня агрегирован-ности, 21 скопление II уровня агрегированно-сти и 14 скоплений III уровня агрегированнос-ти и проследить изменение возрастных спектров этих скоплений на протяжении 5 лет. В табл. 2 приведены материалы по одному скоплению каждого уровня агрегированности в каждой конкретной ценопопуляции.

Исследование возрастных спектров скоплений в течение пяти полевых сезонов показывает, что в большинстве своем скопления всех трех уровней агрегированности являются неполночленными (то есть особи некоторых возрастных групп в них не представлены). Исключение составляют скопления III уровня агрегированности в ЦП 1 в период с 2007 по 2008 год. Возрастные спектры скоплений II уровня агреги-рованности отличаются большим постоянством и стабильностью, чем скопления I и III порядков.

Возрастные спектры скоплений можно систематизировать следующим образом: 1) спектры с одним максимумом (мономо-дальные), приходящимся на im , v , g2 , s-v/ ; спектры с двумя максимумами (бимодальные), где сочетания максимумов довольно разнообразны – v и g2 , v и s-v /, g2 и s-v /.

Такое разнообразие возрастных спектров в скоплениях можно объяснить несинхронным развитием особей в скоплениях, что создает картину неоднородности скоплений по возрастному спектру при ежегодных одноразовых наблюдениях. Асинхронность развития во многом определяется онтоморфо-логическими особенностями A. hololeuca , а именно, поливариантностью развития вида, реализацией полного и неполного типа прохождения онтогенеза, наличием двух способов возобновления, где доминирующее положение занимают сенильно-виргиниль-ные особи.

Таблица 2

Возрастная динамика скоплений A. hololeuca разных уровней агрегированности (2006–2010 гг.)

|

№ ЦП |

Уровень агрегированности |

Сроки наблюдений * |

Возрастные группы, % |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g 1 |

g 2 |

g 3 |

ss , s |

/ sv |

|||

|

1 |

I |

1 |

16,7 |

16,7 |

25,0 |

18,3 |

16,7 |

8,3 |

8,3 |

– |

– |

|

2 |

– |

– |

15,4 |

15,4 |

15,4 |

7,6 |

7,7 |

– |

38,5 |

||

|

3 |

23,5 |

– |

11,8 |

11,8 |

17,6 |

5,9 |

5,9 |

– |

23,5 |

||

|

4 |

– |

– |

8,3 |

16,7 |

16,7 |

8,3 |

– |

8,3 |

41,7 |

||

|

5 |

– |

– |

– |

33,3 |

– |

11,0 |

– |

11,1 |

44,6 |

||

|

II |

1 |

12,5 |

12,5 |

18,8 |

12,5 |

18,6 |

18,8 |

6,3 |

– |

– |

|

|

2 |

– |

– |

11,8 |

11,8 |

17,5 |

11,8 |

5,9 |

– |

41,2 |

||

|

3 |

18,2 |

9,1 |

4,5 |

9,1 |

22,7 |

9,1 |

4,5 |

– |

22,7 |

||

|

4 |

– |

– |

5,9 |

11,8 |

17,6 |

11,8 |

– |

5,9 |

47,0 |

||

|

5 |

– |

– |

– |

13,3 |

6,7 |

13,3 |

6,7 |

6,7 |

53,3 |

||

|

III |

1 |

6,7 |

6,7 |

13,3 |

20,0 |

13,3 |

33.3 |

6,7 |

– |

– |

|

|

2 |

9,3 |

4,7 |

7,0 |

16,3 |

9,1 |

28,0 |

4,7 |

2,3 |

18,6 |

||

|

3 |

13,5 |

5,8 |

1,9 |

17.3 |

11,5 |

17,3 |

7,7 |

3,8 |

21,2 |

||

|

4 |

– |

– |

5,3 |

15,8 |

15,8 |

10,5 |

5,3 |

5,3 |

42,1 |

||

|

5 |

– |

– |

– |

15,8 |

10,5 |

10,5 |

5,3 |

5,3 |

52,6 |

||

|

2 |

I |

1 |

– |

20,0 |

– |

20,0 |

20,0 |

40,0 |

– |

– |

– |

|

2 |

18,2 |

– |

9,0 |

9,1 |

9,1 |

18,2 |

– |

9,1 |

27,3 |

||

|

3 |

– |

– |

– |

18,2 |

– |

18,2 |

9,0 |

9,1 |

45,5 |

||

|

4 |

– |

– |

– |

11,1 |

22,0 |

22,4 |

11,0 |

11,2 |

22,2 |

||

|

5 |

– |

– |

– |

– |

10,0 |

30,0 |

10,0 |

10,0 |

40,0 |

||

|

II |

1 |

– |

45,4 |

18,2 |

9,1 |

9,1 |

18,2 |

– |

– |

– |

|

|

2 |

15,4 |

15,4 |

7,7 |

7,7 |

15,3 |

15,4 |

– |

7,7 |

15,4 |

||

|

3 |

– |

– |

– |

15,4 |

7,6 |

15,0 |

7,7 |

7,7 |

46,6 |

||

|

4 |

– |

– |

– |

18,2 |

18,2 |

18,2 |

9,1 |

9,0 |

27,3 |

||

|

5 |

– |

– |

– |

– |

15,4 |

23,1 |

7,7 |

7,6 |

46,2 |

||

|

III |

Не выявлен |

||||||||||

|

3 |

I |

1 |

6,8 |

18,2 |

70,5 |

4,5 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

2 |

10,9 |

13,0 |

52,2 |

15,2 |

6,5 |

2,2 |

– |

– |

– |

||

|

3 |

4,3 |

17,0 |

31,9 |

29,8 |

10,6 |

6,4 |

– |

– |

– |

||

|

4 |

– |

4,4 |

40,0 |

22,2 |

17,8 |

11,1 |

2,3 |

– |

2,2 |

||

|

5 |

– |

– |

25,0 |

16,6 |

30,6 |

11,1 |

5,6 |

2,8 |

8,3 |

||

|

II |

1 |

6,1 |

16,3 |

63,3 |

8,2 |

– |

6,1 |

– |

– |

– |

|

|

2 |

8,8 |

12,3 |

50,9 |

12,3 |

8,8 |

7,0 |

– |

– |

– |

||

|

3 |

3,5 |

14,3 |

30,4 |

25,0 |

14,3 |

10,7 |

1,8 |

– |

– |

||

|

4 |

– |

3,9 |

37,3 |

21,6 |

19,6 |

11,8 |

2,0 |

1,8 |

2,0 |

||

|

5 |

– |

– |

19,6 |

26,1 |

21,7 |

13,0 |

2,2 |

2,2 |

15,2 |

||

|

III |

1 |

4,0 |

10,7 |

72,0 |

5,3 |

4,0 |

4,0 |

– |

– |

– |

|

|

2 |

7,7 |

15,4 |

47,7 |

12,3 |

7,7 |

7,7 |

1,5 |

– |

– |

||

|

3 |

3,3 |

14,8 |

29,5 |

26,2 |

13,1 |

11,5 |

1,6 |

– |

– |

||

|

4 |

– |

5,4 |

33,9 |

19,6 |

17,9 |

12,5 |

1,8 |

1,8 |

7,1 |

||

|

5 |

– |

– |

21,4 |

31,0 |

7,1 |

14,3 |

2,4 |

2,4 |

21,4 |

||

* Сроки наблюдений: 1 – 02.07.2006; 2 – 18.06.2007; 3 – 10.05.2008; 4 – 12.08.2009; 5 – 27.08.2010.

Различия возрастных спектров одного и того же скопления в разные моменты связаны еще и по причине неравномерности процессов семенного возобновления и приживаемости проростков на разных участках ценопопуляции. Всходы полыни беловойлочной могут появляться весной и осенью при достаточной влажности почвенного субстрата и особенностей микрорельефа. Наблю- дения в течение нескольких полевых сезонов показали, что степень закрепления и дальнейшего развития проростков данного вида весьма низка.

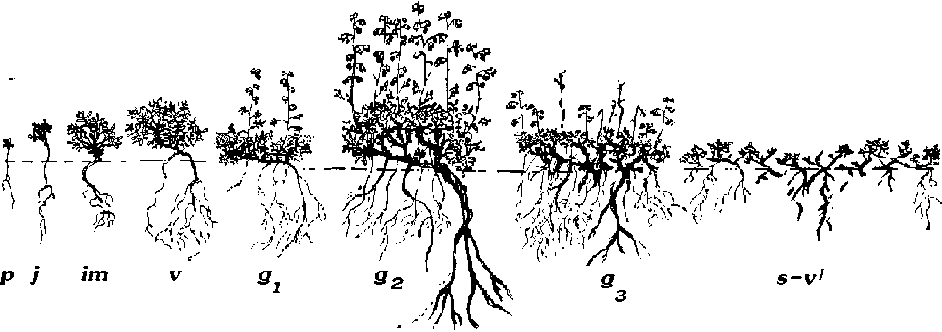

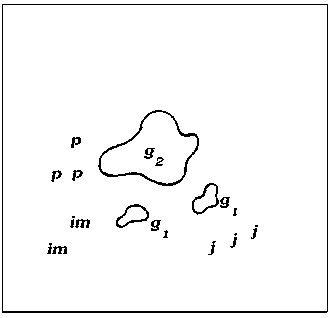

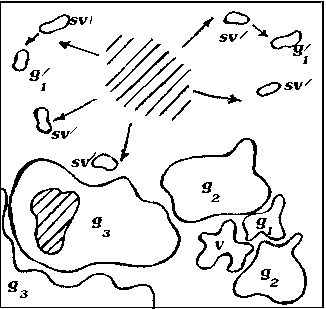

Исходя из анализа пространственно-возрастной структуры A. hololeuca , а также исходя из теоретических рассуждений, можно построить обобщенную схему, иллюстрирующую основные этапы формирования одного скопления (рис. 2).

А

Б

В

Г

Рис. 2. Обобщенная схема основных этапов развития скоплений A. hololeuca :

А – Г – основные этапы формирования скопления: А – скопление I уровня агрегированности; Б – В – скопления II уровня агрегированности, Г – скопление III уровня агрегированности – границы взрослого растения; – место и степень отмирания особи

Образование скоплений самого низкого уровня у A. hololeuca связано непосредственно с типом и характером возобновления. Полынь беловойлочная типичный анемохор, у которой семена рассеиваются на достаточно дальнее расстояние от материнской особи (g1 – g3) и прорастают либо в непосредственной близости от материнской особи, либо на некотором отдалении от нее. На первых этапах своего развития скопления A. hololeuca представлены ювенильными, имматурными и незначительным количеством вегетативных особей и генеративных особей (рис. 2, А). Формирование такого скопления занимает в среднем 1– 3 года и соответствует I уровню агрегирован-ности. Скопления такого рода характеризуются высокой нестабильностью, что связано с невысокой приживаемостью и значительной гибелью всходов. Затем, по мере онтогенетического развития вида, структура скоплений зна- чительно усложняется: скопления становятся разновозрастными или взрослыми за счет перехода большей части прегенеративных особей в генеративную стадию. Скопления незначительно стареют (g2→g3; g3→ss; ss→s) (рис. 2, Б, В). Отличительной особенностью такого скопления является быстрое формирование большой наземной биомассы за счет вегетативных и генеративных особей. На данном этапе развития возможны процессы частичного разрушения генеративных особей, образование субсенильных и сенильных особей, дающих сенильно-виргинильные особи. Скопления соответствуют II уровню агрегированнос-ти и формируются в течение 3–6 лет. Последний этап формирования скопления – полная или частичная дегенерация старых особей, образование большого количества сенильно-вир-гинильных парциалей. Такие скопления носят диффузно-групповой характер, занимают боль- шую площадь и частично сливаются с другими скоплениями (рис. 2, Г).

Таким образом, изучение отдельных скоплений в ценопопуляциях A. hololeuca позволяет сделать следующие выводы:

-

1. В пределах ценопопуляций Artemisia hololeuca выделяются скопления особей, которые характеризуются плотностью, протяженностью, степенью дискретности, площадью и возрастным спектром. Скопления разного уровня агрегированности различаются целым рядом количественных параметров. Выделяются от двух до трех уровней агрегированности.

-

2. Тип размещения особей в ценопопуляциях носит групповой и диффузно-групповой характер.

-

3. Изменение возрастного спектра отдельных скоплений во времени носит тот же характер и формы, что и изменения строения скоплений в пространстве. Здесь можно говорить о динамике скоплений ценопопуляций в едином континууме «пространство – время».

-

4. Возрастные спектры разных скоплений несходны друг с другом, что объясняется асинхронным развитием их во времени и пространстве. Асинхронность развития скоплений зависит от целого ряда факторов: особенностей биологии вида, эдафических и орографических условий природных местообитаний.

-

5. Природные ценопопуляции A. hololeuca весьма динамичны во времени и пространстве, что позволяет виду быстро освоить новые местообитания, долго существовать на уже за-

- нятых территориях, повышая тем самым адаптационный потенциал вида.

Список литературы Неоднородность структурной организации ценопопуляций Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. (Asteraceae) во времени и пространстве

- Володина, Н. Г. Флора меловых обнажений Волгоградской области/Н. Г. Володина//Флора степей и полупустынь (На примере Нижнего Поволжья): сб. ст. -Волгоград, 1982. -С. 34-46.

- Литвинова, Н. П. Об ареалах трех эндемичных видов меловых обнажений Русской равнины/Н. П. Литвинова, О. С. Горшкова//Проблемы экологии, геоботаники, ботанической географии и флористики. -Л.: Наука, 1977. -С. 151-155.

- Мазинг, В. В. Что такое структура биогеоценоза/В. В. Мазинг//Проблемы биогеоценологии. -М.: Наука, 1973. -С. 148-157.

- Сидорова, Л. А. Биоценопопуляционные исследования Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. (Asteraceae) и Silene cretacea Fisch. ex Spreng. (Caryophyllaceae) на территории Волгоградской области: автореф. дис.... канд. биол. наук: 03.00.05/Сидорова Людмила Алексеевна. -Астрахань, 2008. -23 с.

- Сидорова, Л. А. Особенности жизненной формы и биологии вегетативного размножения полыни беловойлочной Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. (Asteraceae) на меловых обнажениях Волгоградской области/Л. А. Сидорова//Современные проблемы ботаники: конф., посвящ. памяти В.В. Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. -1 марта 2007 г.): сб. науч. ст. -Ульяновск: УлГПУ, 2007. -С. 305-311.

- Ценопопуляции растений (развитие и взаимоотношения). -М.: Наука, 1977. -131 с.