Неолитический комплекс поселения Барсова гора II/9

Автор: Чемякин Юрий Петрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Публикуются материалы неолитического поселения Барсова Гора II/9б, расположенного в сургутском Приобье. Коллекция памятника содержит оригинальную плоскодонную керамику, орнаментированные глиняные бруски, немногочисленные каменные орудия, среди которых преобладают шлифованные (рубящие, наконечники стрел и ножи), а также абразивы. Первые раскопки и неправильное функциональное определение глиняных брусков привели к ошибочному датированию памятника эпохой ранней бронзы. Выявленная в ходе новых раскопок стратиграфия и радиоуглеродное датирование позволили отнести поселение к раннему неолиту. За 5 лет на памятнике исследованы остатки семи углубленных до 1 м прямоугольных построек, многие с канавками по периметру. Некоторые аналогии коллекции этого памятника можно найти в древностях боборыкинской и барабинской культур, петровоборского и каюковского типов, городища Амня I и др. Однако особое сочетание всех признаков говорит о том, что поселение Барсова Гора II/9б представляет собой новый, оригинальный культурный тип, датируемый VI - началом V тыс. до н. э.

Сургутское приобье, неолит, поселение, плоскодонная керамика, глиняные бруски

Короткий адрес: https://sciup.org/147220460

IDR: 147220460 | УДК: 902.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-7-191-202

Текст научной статьи Неолитический комплекс поселения Барсова гора II/9

Археологический памятник поселение Барсова Гора II/9 находится в урочище Барсова гора на берегу протоки Микишкиной (правый берег Оби, Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Памятник открыт в 1974 г. А. Ф. Шориным, обнаружившим восточнее городища Барсов Городок II/15 восемь жилищных впадин диаметром 3–10 м, окруженных обваловками. На рубеже 1970–1980-х гг. бόльшая часть памятника была уничтожена. Сохранились лишь два останца, окруженных глубокими выемками. Раскопки на них были проведены А. П. Зыковым и Ю. П. Чемякиным в 1988–1989, 1998–1999 и 2008 гг. [Че-мякин, Зыков, 2004. С. 86–87].

В 1988 г. на юго-западном останце А. А. Михалевым под руководством А. П. Зыкова было исследовано углубленное жилище 1 [Михалев, 1992]. На следующий год им же были вскрыты полностью два и частично еще пять сооружений (раскоп 2 примыкал с севера к раскопу 1) (рис. 1). Жилища 2 и 3 1 оказались аналогичны первому. Был получен оригинальный материал, включавший керамику, глиняные бруски и каменные орудия, среди которых преобладали рубящие. Стратиграфические наблюдения и предварительное трасологическое определение назначения брусков, круг аналогий керамике позволили А. А. Михалеву датировать жилища эпохой ранней бронзы [Там же. С. 102, 105]. В раскопе также найдены материалы неолита, энеолита, бронзы и средневековья [Там же. С. 100]. К сожалению, документация второго года раскопок оставляет желать лучшего. Позднее слой с жилищами 1–3 получил название поселения Барсова Гора II/9б [Чемякин, Зыков, 2004. С. 86–87].

Раскопки автора на этом поселении в 1998–1999 гг. не внесли ясности в хронологическую позицию памятника. Тремя раскопами были исследованы остатки 7 построек, включая одну, выявленную А. А. Михалевым: двух кульёганских бронзового века, трех энеолитических и двух жилищ (№ 7, 8) с материалами, аналогичными датированным А. А. Михалевым эпохой ранней бронзы. Уничтоженный на 30–50 см при строительных работах верхний слой памятника не позволил проследить стратиграфию. Уголь из заполнения жилища 7 дал дату 3 390 ± 440 (ЛЕ-5771). В калиброванный интервал не укладывались лишь памятники неолита и средневековья (см. таблицу). Таким образом, проблема датировки жилищ 1–3, 7, 8 не была решена. Керамика из них выглядела разновременной. Некоторые круглодонные сосуды, украшенные отступающе-накольчатой техникой, с ямками под венчиком, близки к нео- и энео-литическим. Другие – с плоскими днищами, прогибом в придонной части, наплывами у дна, вызывали ассоциации с боборыкинской и каюковской посудой. Параллели находились и в древностях елунинской, ташковской, самусьской и других доандроновских культур бронзового века Западной Сибири. Все типы посуды были обнаружены практически в каждом раскопанном сооружении, поэтому в очерках по древней истории Сургутского Приобья датировка памятника не пересматривалась, хотя и признавалась такая возможность в будущем.

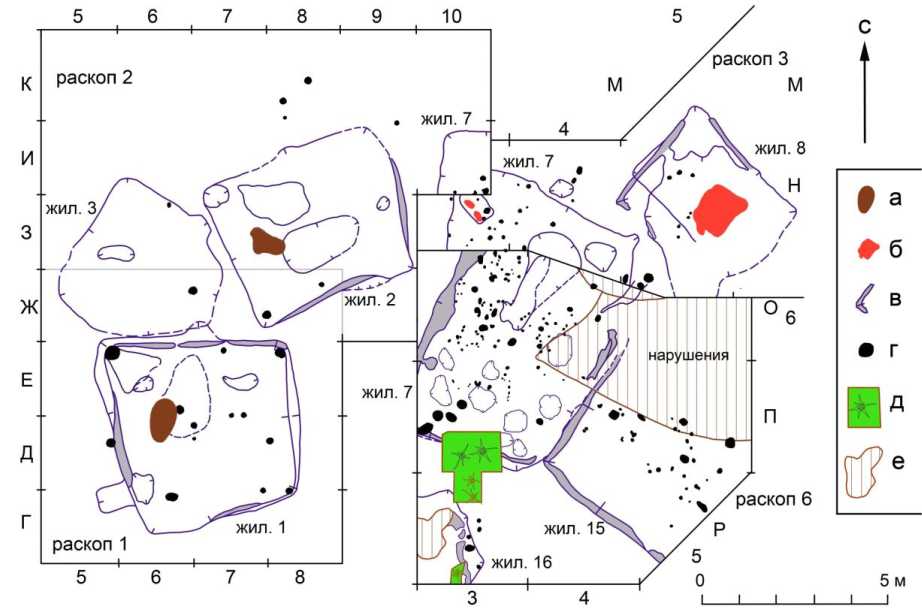

Рис . 1 . План поселения Барсова Гора II/9б:

а – очаги; б – прокалы; в – канавки; г – ямки от столбов; д – деревья, пни; е – разрушения Fig . 1 . Topographic plan of the settlement Barsova Gora II/9b:

a – centers; b – hot spots; v – grooves; g – pits of the pillars; d – trees, stumps; e – destruction

Серия радиоуглеродных дат из поселения Барсова Гора II/9б

A series of radiocarbon dates from the settlement of Barsova Gora II/9b

|

Лабораторный индекс |

Контекст |

Глубина, см |

14C дата BP |

± 2σ (95,4 %) BC |

|

ЛЕ-8560 |

Раск. 6, уч. П/4, пол жилища 15 |

110–120 |

6760 ± 120 |

5 896–5480 |

|

ЛЕ-8593 |

Раск. 6, уч. Р/3, жилище 16 |

110–120 |

6660 ± 35 |

5 640–5 523 |

|

ЛЕ-8592 |

Раск. 6, уч. Р/3, жилище 16 |

125 |

6280 ± 50 |

5 366–5 073 |

|

ЛЕ-8557 |

Раск. 6, уч. П/3, пол жилища 7 |

125–130 |

5 940 ± 110 |

5 206–4542 |

|

ЛЕ-8559 |

Раск. 6, уч. П/3, пол жилища 7 |

125–130 |

5840 ± 50 |

4 826–4552 |

|

ЛЕ-5771 |

Раск. 3, уч. Н/3, пол жилища 7 |

122–126 |

3 390 ± 440 |

2900–800 |

Материалы и обсуждение

В 2008 г. на памятнике Ю. П. Чемякиным были заложены еще три раскопа. Раскоп 6 площадью 75 кв. м примыкал к раскопу 3 1998 г., где была вскрыта северная часть постройки 7. В ходе работ выявлены остатки еще 2 жилищ. Верхние 20–90 см слоя были переотложены почти на всей площади раскопа.

Всего за 5 лет работ на памятнике были обнаружены и исследованы семь жилищ, образующих слой поселения Барсова Гора II/96 (см. рис. 1).

Следы жилища 1 в рельефе выглядели как округлая впадина диаметром 5,5 м и глубиной 0,55 м. Котлованы других построек были повреждены, частично засыпаны при строительных работах и на поверхности не фиксировались. Все жилища подпрямоугольной формы, от 4,0 х 3,5 до 5,5 х 4,5 м, глубиной 0,8-1,0 м. Исключение - жилище 7 размером 7,5 х 4,6 м и глубиной 0,9–1,0 м (1,6 м от современной поверхности). В трех постройках (1–3) зафиксированы короткие выступы (выходы?). В жилищах 1 и 2 выявлены очаги в виде линз темнобурого слоя с включениями органики, углей и обломков керамики, мощностью 3–6 см, с прокалами под ними. В остальных жилищах очаги могли маркироваться пятнами прокала и углистыми линзами. В большинстве жилищ пол был выражен тонкой темно-серой или углистой прослойкой, иногда с охристыми включениями, что затруднило выявление очагов. В углах ряда жилищ отмечены ямки от столбов. Ямки располагались и по всей площади построек, иногда в большом количестве. В жилище 7 на полу расчищено более сотни ямок и углублений - хозяйственных, от столбов, кольев и т. п. В жилище 15 зафиксировано более 30 ямок. По периметру всех сооружений, кроме жилища 3, выявлены канавки шириной 1040 см и глубиной 5-22 см.

Планировка поселения явно свидетельствует о перестройках. По мнению А. А. Михалева, постройка 3 более поздняя, чем жилища 1 и 2 - уровень пола в ней выше, и выкид из ее котлована перекрывал котлованы жилищ 1 и 2 [Михалев, 1992. С. 102]. По моим наблюдениям, при сооружении постройки 7 были частично разрушены западные границы котлованов жилищ 8 и 15. Коллекция с поселения включает обломки керамических сосудов, глиняные поделки и каменные изделия.

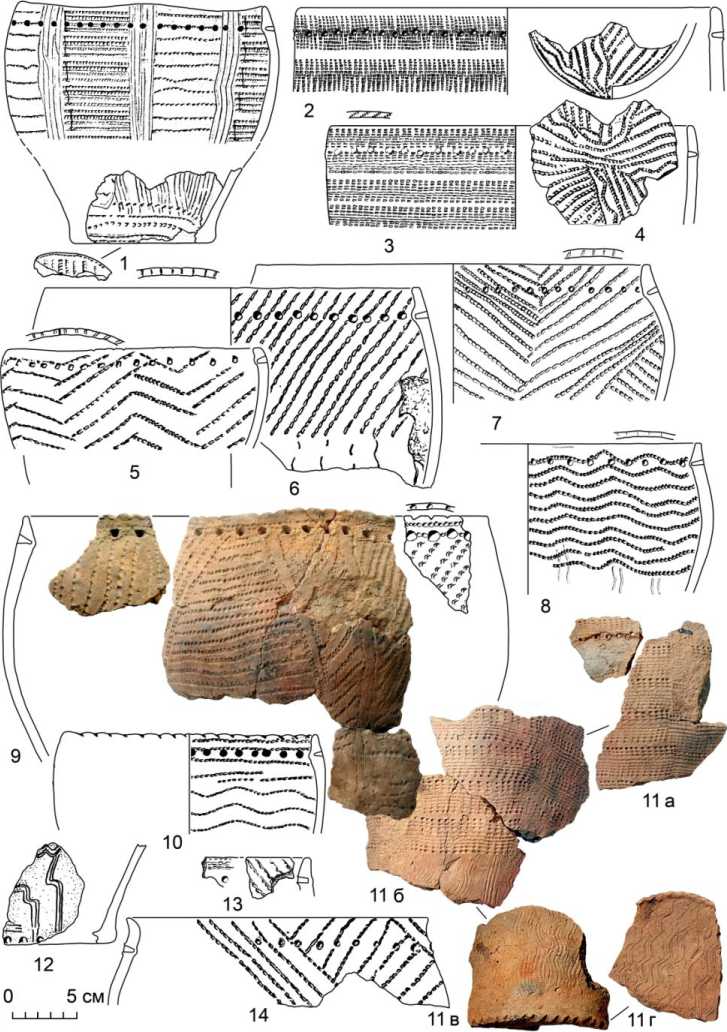

Сосуды имели баночную форму, открытое или слегка закрытое устье, плоское или округлое дно. У плоскодонных емкостей встречается прогиб в придонной части и наплывы у дна (рис. 2, 1 , 11в , 12 ). Есть сосуды с короткой шейкой (фактически отогнутым наружу венчи-ком - рис. 2, 14 ). Преобладают банки с диаметром по венчику от 15 до 25 см. Встречены сосуды с диаметром 10–12 см, а максимальный диаметр достигает 30 см. Венчики плоские, округлые или приостренные, изредка с наплывом на внутренней стороне, часто украшены насечками, оттисками гребенчатого штампа, пальцевыми вдавлениями. Внешняя поверхность гладкая, на внутренней встречаются штрихи от заглаживания щепой или «гребенкой». Толщина стенок 5–10 мм. В глине определяются примеси органики, шамота, дресвы, реже песка и лимонита.

Вся посуда орнаментирована, иногда и внутри [Там же. Рис. 2, 3 ]. Узоры выполнены от-ступающе-накольчатой техникой, шагающей гребенкой, иногда очень плотной, реже - прочерчиванием, в том числе «протащенной гребенкой». Редко встречается печатная гребенка. Под венчиком обязателен горизонтальный поясок из ямок или, реже, жемчужин. По краю некоторых днищ сделаны насечки. Плоские днища украшены крестовыми, волнистыми и иными узорами (рис. 2, 1 , 11г ).

Основные орнаментальные мотивы на стенках - прямые, ломаные (зигзаги) или волнистые горизонтальные, реже наклонные линии, образующие зоны, иногда разбитые на секторы вертикальными колонками, а также зоны шагающего штампа (рис. 2, 2 , 3 , 11а , 11 б) . Геометрические фигуры редки (рис. 2, 1 , 7 , 9 , 14 ). На некоторых сосудах горизонтальная зональность сменяется внизу на вертикальные прямые или волнистые линии, идущие до самого дна (рис. 2, 1 , 6 , 8 , 11б , 11в , 12 ).

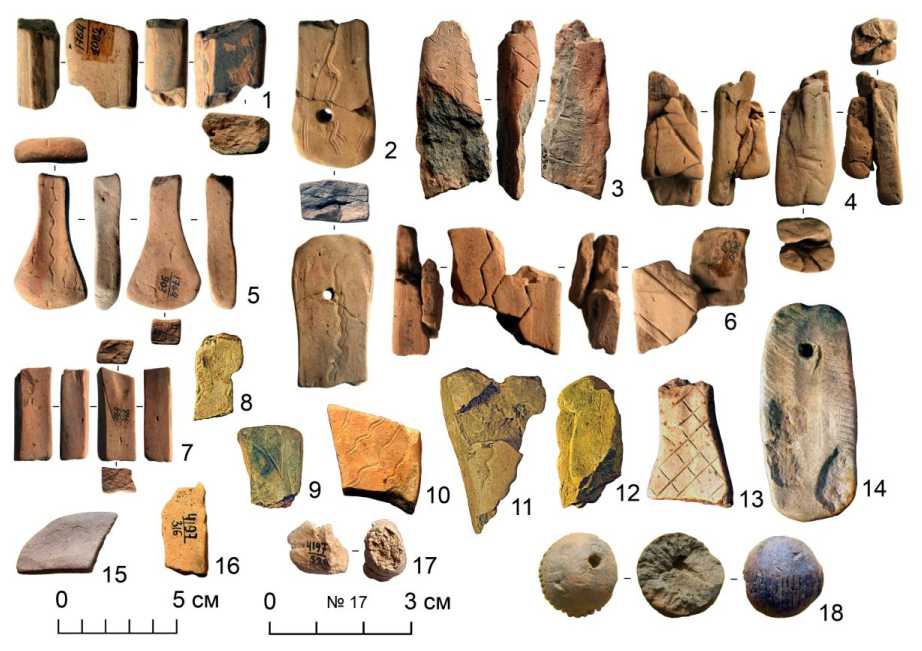

Интересны глиняные бруски разных форм, преимущественно с орнаментом, использовавшиеся, возможно, как шпатели для заглаживания посуды, скребки по шкуре (определения Г. Ф. Коробковой)2. Большинство из них дошло до нас в обломках - общее число более 60 (рис. 3, 1-16 ). Реконструируются преимущественно подпрямоугольная и овальная формы.

У ряда брусков есть сквозные отверстия с одного края. Многие украшены волнистыми линиями (преобладают), зигзагами, ромбической сеткой, косыми нарезками. Некоторые грани брусков сточены, орнамент частично затерт, на широких плоскостях проточены желобки и т. п.

Рис . 2 (фото и прорисовка). Керамика поселения Барсова Гора II/9б ( 1 , 10 , 12 – по: [Михалев, 1992])

Fig . 2 (photo and fig.). Ceramics of the settlement Barsova Gora II/9b ( 1 , 10 , 12 – by: [Mikhalev, 1992])

Рис. 3 (фото). Глиняные изделия поселения Барсова Гора II/9б:

1–16 – бруски; 17 – обломок фигурки; 18 – булава ( 1–3 – жилище 1; 4 , 5 – жилище 2; 6–7 – жилище 3;

8–12 , 14 , 16 – жилище 15; 13 , 15 , 17 , 18 – жилище 7)

Fig. 3 (photo). Clay products of the settlement Barsova Gora II/9b:

1–16 – bars; 17 – a fragment of a figure; 18 – a mace ( 1–3 – dwelling 1; 4 , 5 – dwelling 2; 6–7 – dwelling 3;

8–12 , 14 , 16 –dwelling 15; 13 , 15 , 17 , 18 – dwelling 7)

В жилище 7 найдено глиняное шаровидное изделие со сквозным отверстием (навершие?), расколовшееся пополам. По наибольшему диаметру (3,4 см) оно украшено пояском коротких резных вертикальных отрезков (рис. 3, 18 ). Из жилища 15 происходит обломок фигурки в виде усеченного конуса овального сечения (рис. 3, 17 ).

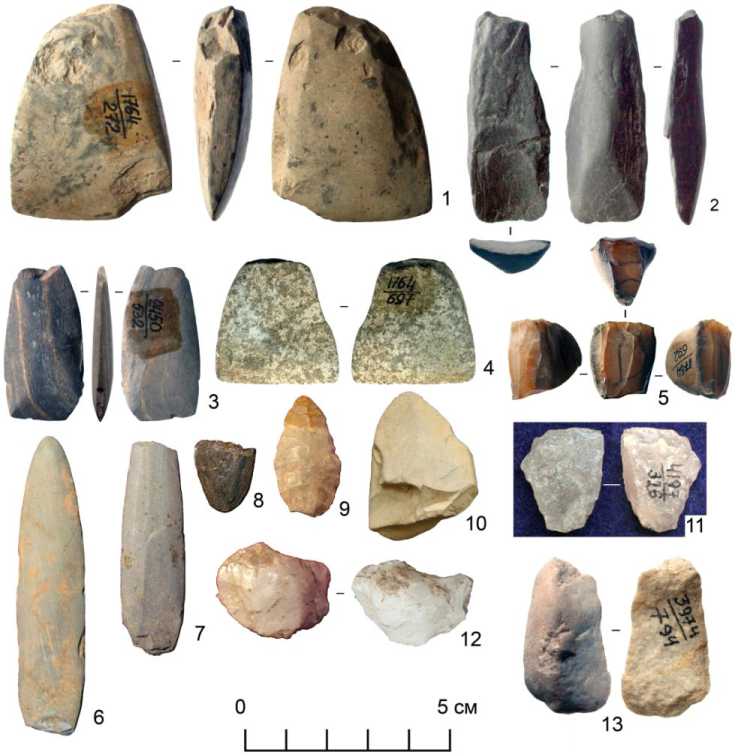

Каменный инвентарь представлен шлифованными орудиями и абразивами, единичными кремневыми и кварцитовыми изделиями и отщепами 3. Среди шлифованных выделяется группа рубящих орудий из пяти тесел и долотца; в их числе два желобчатых орудия. Четыре изделия найдены в жилище 1, по одному – в постройках 2 и 3. Одно тесло крупное, вытянуто-трапециевидное, близкое к прямоугольному в плане, шестигранное в сечении [Чемякин, 2008. Рис. 26, 17 ]. Три других – небольшие, выполнены на гальках. Два из них трапециевидные (рис. 4, 1 , 4 ), третье – подтреугольное. Желобчатое тесло подпрямоугольное, в сечении близко к шестиграннику с закругленными углами [Там же. Рис. 26, 10 ]. Желобчатое долотце подпрямоугольной формы, в сечении плоско-выпуклое, близкое к треугольному (рис. 4, 2 ).

Рис . 4 (фото). Каменные изделия поселения Барсова Гора II/9б:

1 , 2 , 4 – тесла; 3 – нож; 5 – нуклеус; 6–9 – наконечники стрел; 10 – обломок шлифованного орудия; 11 – скребок; 12 – обломок нуклеуса; 13 – отщеп ( 1 – жилище 3; 2 , 4 , 5 – жилище 1; 3 – жилище 2;

6–10 , 12 – жилище 15; 11 – жилище 7; 13 – раскоп 4)

Fig . 4 (photo). Stone products of the settlement Barsova Gora II/9b:

1 , 2 , 4 – adzes; 3 – knife; 5 – lithic core; 6–9 – arrowheads; 10 – fragment of a polished tool; 11 – scraper;

12 – fragment of a lithic core; 13 – chip ( 1 – dwelling 3; 2 , 4 , 5 – dwelling 1; 3 – dwelling 2;

6–10 , 12 – dwelling 15; 11 – dwelling 7; 13 – excavation area 4)

В коллекции три шлифованных однолезвийных ножа, два из них найдены в жилище 2. Один нож подпрямоугольной формы сделан из сломанного наконечника стрелы (рис. 4, 3 ). Другой – трапециевидной формы, сделан из фрагмента абразивной плитки. Лезвие выделено снятием двусторонних фасок. Рабочие зоны абразива фиксируются на обеих плоскостях вдоль обушковой части. Сланцевый нож происходит из жилища 8.

В жилище 15 найдены два обломка и два целых наконечника стрел – из них три сланцевых шлифованных ланцетовидных, включая обломок насада (рис. 4, 6–8 ); четвертый – кремневый, листовидный, двусторонне обработанный (рис. 4, 9 ). Наконечник стрелы листовидной формы, выполненный на кремневом отщепе двусторонней краевой ретушью, найден в жилище 7 [Чемякин, 2008. Рис. 26, 16 ].

Из небольшой гальки выполнен торцевой одноплощадочный нуклеус (рис. 4, 5 ). В коллекции есть обломок кварцевого нуклеуса (рис. 4, 12 ) и около десяти кварцевых отщепов

(рис. 4, 13 ). В числе отщепов подпрямоугольный из кремнистой породы, нижний край которого был использован как пилка по слабоабразивному материалу.

В жилище 2 найдено комбинированное орудие на отщепе подтрапециевидной формы с зашлифованными поверхностями. Одна из продольных сторон частично притуплена шлифовкой. Противоположный край использовался в качестве скребла по шкуре. По нижнему краю отщепа со спинки снята фаска, оформляющая лезвие; его кромка покрыта перпендикулярными заломами, смята (долотце?). В жилище 7 обнаружен кварцевый скребок (рис. 4, 11 ). Найдено около полутора десятков абразивов и их обломков, отбойник, терочник, куски шлифованных изделий (рис. 4, 10 ), фрагмент наковальни.

На дне постройки 7 обнаружены кости рыб, в том числе карповых. Мелкие кальцинированные кости рыб и неопределимых млекопитающих найдены и в жилище 8 4.

В раскопе 6 во всех постройках был собран уголь, получена серия дат (см. таблицу).

Согласно этим результатам, наиболее древним является жилище 15, а самым «молодым» – жилище 7. Это подтверждается и стратиграфическими наблюдениями. Трудно объяснить разрыв между постройками почти в 900 лет при сохранении близости, если не тождественности, материальной культуры. Но неолитическая принадлежность памятника очевидна, что заставляет нас пересмотреть ряд выводов, изложенных в итоговой монографии, посвященной древностям Барсовой Горы и Сургутского Приобья [Чемякин, 2008. С. 37–40].

Заключение

Материалы поселения Барсова Гора II/9б находят аналогии в разных культурах Урала и Западной Сибири. Прямоугольные жилища с углубленным котлованом – распространенный тип неолитических построек в таежной зоне. Канавки по периметру жилищ известны на городище Амня I и поселении Кирип-Вис-Юган-2 [Морозов, Стефанов, 1993. С. 147–149, 152, 165], городище Каюково-2 [Ивасько, 2002. С. 13], поселениях Быстрый Кульёган-66 [Поселение Быстрый Кульёган..., 2006. С. 32–33], Ет-то I [Косинская, 2014. С. 31] и Колунг-тотытор-1 [Виноградов, 2018. С. 299], в боборыкинской культуре [Ковалева, Зырянова, 2010. С. 222] и др. Плоскодонная керамика наиболее близка по форме к боборыкинской и каюков-ской, некоторым сосудам памятника Амня I. В настоящее время ареал ранней плоскодонной посуды расширился за счет открытия древностей петровоборского типа [Рудковский, 2005а; 2005б], памятников типа Автодром-2/2 [Бобров и др., 2012. Рис. 3, 4], барабинской культуры [Молодин и др., 2018. С. 48–49. Рис. 5; 2019]. Если раньше такие находки на севере и востоке Западной Сибири связывали с миграцией или влиянием носителей боборыкинской культуры, то сегодня встал вопрос об ином, в том числе автохтонном происхождении культурных типов древностей, содержащих плоскодонную керамику [Косинская, 2010. С. 45; Молодин и др., 2017. С. 175; 2018. С. 49]. И фактов в пользу такой гипотезы становится все больше.

Будучи оригинальными в момент открытия, глиняные бруски с орнаментом и без него сейчас известны на ряде памятников – как неолитических, так и энеолитических. Это уже упоминавшиеся городища Каюково-2 [Ивасько, 2002. Рис. 6, 4 , 5 ] и Имнъёган-2.1 [Перевалова, Карачаров, 2006. С. 46], поселения Колунгтотытор-1 [Виноградов, 2018. Рис. 7], Нёх-Урий-3.2 [Стефанов и др., 2014. Ил. 8] и др. Чаще всего их интерпретируют как шлифоваль-ники или лощила для керамики. Глиняные шары с отверстиями есть в коллекции Кокшаров-ского Холма, связанной с кокшаровско-юрьинским комплексом [Шорин, 2010. С. 39–41. Рис. 6, 2–5 ].

Каменный инвентарь поселения Барсова Гора II/9б также характерен для многих культур региона. Подобные рубящие шлифованные орудия и ланцетовидные наконечники стрел встречаются в быстринской культуре, в памятниках барсовогорского типа, типа Амня I и многих других (что, вероятно, обусловлено характером сырья).

Таким образом, мы отмечаем широкий круг аналогий материалам памятника. Но в таком сочетании они пока больше нигде не встречены. Поселение Барсова Гора II/9б представляет еще один, пока безымяный, культурный тип ранненеолитических памятников в Сургутском Приобье.

Список литературы Неолитический комплекс поселения Барсова гора II/9

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром 2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 3 (18). С. 4-13.

- Виноградов А. С. Археологические исследования на поселении Колунгтотытор 1 в Нефтеюганском районе ХМАО - Югры в 2017 г. // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. ст. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2018. Вып. 16. С. 295-312.

- Ивасько Л. В. Укрепленное поселение каменного века Каюково 2 // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002. С. 7-25.

- Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. Неолит Среднего Зауралья: Боборыкинская культура. Екатеринбург: Учебная книга, 2010. 308 с.

- Косинская Л. Л. Глава 1. Археологические культуры Ямала. 1.1. Каменный век севера Западной Сибири // История Ямала. Екатеринбург: Изд-во Баско, 2010. Т. 1: Ямал традиционный, кн. 1: Древние культуры и коренные народы. С. 22-47.

- Косинская Л. Л. Ранняя гребенчатая керамика в неолите Зауралья // Уральский исторический вестник. 2014. № 2 (43). С. 30-40.

- Михалев А. А. Новый памятник эпохи раннего металла в Сургутском Приобье // Проблемы финно-угорской археологии Урала и Поволжья. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1992. С.100-105.

- Молодин В. И., Кобелева Л. С., Мыльникова Л. Н. Ранненеолитическая стоянка Усть-Тар-тас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. Т. 23. С. 172-177.

- Молодин В. И., Рaйнхольд С., Мыльникова Л. Н., Ненахов Д. А., Хансен С. Радиоуглеродные даты неолитического комплекса памятника Тартас-1 (ранний неолит в Барабе) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 3: Археология и этнография. С. 39-56. Б01 10.25205/1818-7919-2018-17-3-39-56

- Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Нестерова М. С., Кобелева Л. С., Ненахов Д. А., Пархомчук Е. В., Райнхольд С., Петрожицкий А. В., Пархомчук В. В., Растигеев С. А. Новые данные по хронологии объектов барабинской неолитической культуры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. Т. 25. С. 157-166. Б01 10.17746/2658-6193. 2019.25.157-166

- Морозов В. М., Стефанов В. И. Амня I - древнейшее городище Северной Евразии? // ВАУ. 1993. Вып. 21. С. 143-170.

- Поселение Быстрый Кульёган 66: памятник эпохи неолита Сургутского Приобья: Колл. мо-ногр. / Под ред. Л. Л. Косинской, А. Я. Труфанова. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2006. 192 с.

- Перевалова Е. В., Карачаров К. Г. Река Аган и ее обитатели. Екатеринбург; Нижневартовск: УрО РАН; Студия «ГРАФО», 2006. 352 с.

- Рудковский И. В. Петровоборская керамика, или новое о неолите Верхнего Приобья // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры: Сб. науч. тр. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2005а. Т. 2. С. 149-154.

- Рудковский И. В. Поселение Петровский Бор // Первые исторические чтения Томского государственного педагогического университета. Томск: Изд-во ТГПУ, 2005б. С. 267-272.

- Стефанов В. И., Косинская Л. Л., Карачарова Л. В. Энеолитический комплекс селища Нёх-Урий 3.2 в бассейне р. Аган // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. ст. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2014. Вып. 12. С. 48-84.

- Чемякин Ю. П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут; Омск: Омский дом печати, 2008. 224 с.

- Чемякин Ю. П., Зыков А. П. Барсова Гора: археологическая карта. Сургут; Омск: Омский дом печати, 2004. 208 с.

- Шорин А. Ф. Святилище Кокшаровский холм в Среднем Зауралье: маркеры сакрального пространства // Уральский исторический вестник. 2010. № 1 (26). С. 32-42.