Неосознанные языковые манипуляции в устном бытовом монологе

Автор: Кузнецова Елена Сергеевна, Тюканова Галина Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу типов неосознанных языковых манипулятивных техник, используемых в речи информантами «открытого» и «закрытого» типов. Кроме того, рассматривается зависимость способов выражения манипулятивных техник от типа личности говорящего.

Языковые манипуляции, манипулятивные техники, специфическая коммуникативная единица, "открытый" / "закрытый" тип личности, убеждение, утверждение, предложение и совет, внушение и побуждение

Короткий адрес: https://sciup.org/147218972

IDR: 147218972 | УДК: 81''271.2

Текст научной статьи Неосознанные языковые манипуляции в устном бытовом монологе

Современная психолингвистика изучает манипулятивное воздействие на людей посредством речи. При этом особое внимание уделяется манипуляции в межличностной коммуникации как специфическому виду воздействия на слушающего. С точки зрения психолингвистики, целью любого устного или письменного сообщения является стремление «некоторым образом изменить поведение или состояние реципиента (собеседника, читателя, слушателя), т. е. вызвать определенную вербальную, физическую, ментальную или эмоциональную реакцию» [Красных, 2003. С. 122]. Каждая фраза, созданная нами, выражает глубинные личностные смыслы: внутреннее состояние говорящего, и позволяет управлять мнением и реакцией собеседника.

Термин «манипуляция», употребляемый в психологии и лингвистике, имеет несколько значений. В психологии под ним понимается «вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характер поведения, которое он от них ожидает» [Кара-Мурза, 2000. С. 43].

Манипуляции характеризуются, во-первых, скрытым характером воздействия манипулятора на манипулируемого, а во-вторых, использованием обмана, разного рода искажений действительности [Доценко, 1996. С. 49]. Степени искажения действительности при манипулятивном воздействии различны: это может быть либо прямая ложь, либо утаивание информации, которое в наиболее полном виде проявляется в умолчании, сокрытии определенных тем.

В лингвистике манипуляции рассматриваются в рамках таких дисциплин, как лин-гвопрагматика, психолингвистика и социолингвистика, в центре которых находится понятие коммуникативной ситуации, или коммуникативного акта. В связи с этим изучаются субъектные характеристики высказывания: его явные и скрытые цели; организация и тип речевого поведения субъекта; правила общения; установка говорящего, или прагматическое значение высказывания; референция говорящего (отнесенность языковых выражений к предметам действительности, вытекающая из намерения говорящего); прагматические пресуппозиции

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 9: Филология © Е. С. Кузнецова, Г. В. Тюканова, 2013

(оценка говорящим общего фонда знаний, мнений, особенностей характера, способности понимать и т. п. слушающего); отношение говорящего к тому, что он сообщает [Денисюк, 2003. С. 8]. Отдельная роль отводится адресатным категориям: имеет значение то, как интерпретируется речь, как она воздействует на слушателя и то, как сам адресат на нее реагирует.

В лингвистике объектом исследования является речевое воздействие, в том числе и манипулятивное. Представления лингвистов о языковой манипуляции помогают нам охарактеризовать ее скрытые проявления в устной речи. В качестве инструмента манипуляции используются специфические синтаксические конструкции, типы пропозиций и типы модусов устной речи.

Рассмотренные нами специфические коммуникативные единицы (СКЕ) характеризуются особым распределением диктум-ных и модусных смыслов, а также высокой степенью имплицитности семантики. Они выражают как субъективное отношение к ситуации, так и апеллируют к мнению адресанта. В работе Т. Н. Колокольцевой они названы специфическими коммуникативными единицами диалогической речи [2001], но мы считаем, что они существуют и в монологе.

В сфере дискурсивной модальности находятся четыре типа СКЕ:

-

1) согласия / подтверждения;

-

2) несогласия / отрицания;

-

3) когнитивно-модальных оценок и квалификаций;

-

4) эмоциональных реакций.

Все приведенные выше особые конструкции были описаны нами на примерах устной речи четырех информантов (далее – И 1, И 2 и т. д.) и послужили своеобразными «индикаторами» проявления типа языковой личности.

Анализ речи говорящих с позиции проявления в синтаксических конструкциях «закрытости» – «открытости» личности как фактора, влияющего на тип мышления, позволяет построить речевой портрет открытого (речь насыщена рассказами о событиях, о людях вокруг) и закрытого человека (речь «о себе», о собственном самочувствии и переживаниях, о том, как говорящий воспринимает окружающий мир). Отношение к внешнему миру служит своего рода организующим центром смысла речевых сообще- ний и при восприятии речи языковой личностью; в зависимости от типа личности говорящего выстраиваются манипулятивные тактики в его речи.

В коммуникации собеседники нередко прибегают к языковым манипуляциям, что происходит осознанно, так как один из них владеет манипулятивными техниками либо знает об их существовании. Однако любая речь воспроизводится с какой-либо целью, адресант может подсознательно выбирать те или иные конструкции, чтобы повлиять на собеседника.

Применение модели языковых манипуляций к бытовому монологу позволило выявить, что неосознанные манипуляции присутствуют только в монологах информантов «открытого» типа.

В речи трех информантов применялась аргументативная манипулятивная тактика . Под аргументацией понимается социальная, интеллектуальная, вербальная деятельность, служащая оправданию или опровержению точки зрения, представленная системой утверждений, направленных на достижение одобрения у определенной аудитории [Алексеев, 1991. С. 65].

Т. В. Анисимова выделяет три формы аргументации, зависящие от реализации основных задач воздействия: доказательство , внушение и убеждение [2000. С. 18]. К этим техникам мы добавили утверждение, предложение и совет.

Убеждение

Убеждение является существенным компонентом речевого воздействия. Его цель – изменить, трансформировать, модифицировать «картину мира» коммуниканта, побудить его совершить определенные действия [Сергеев, 1987. С. 16]. Убеждение всегда неконфликтно, говорящий не навязывает свою просьбу / точку зрения, а просит ее исполнить. Так как убеждение – это тактика, направленная вовне, то она проявляется у информантов «открытого» типа.

Текст убеждения является процессом передачи соответствующих сведений. Наиболее частотная модель таких высказываний имеет следующий вид: [ Дескриптивный текст ] → [ Директивное высказывание ].

Например: (1) Ты знаешь /, Галя Шарапова сделала альбом про нашу родословную Шараповых //. И она / оказывается / один экземпляр сделала мне //. Надо же! // И она меня ждет /, не хочет ни с кем отправлять /, чтоб он не потерялся //. Даже показывали / в таком фолианте /знаешь // ^ Съезди /, доченька /, чтоб забрать его // (И 2);

-

( 2) Знаешь /, у меня еще есть серебряные сережки //. А вот эти /, почему я их носить не могу /, потому что они большие для моего роста //. Тяжелые точнее для ушей // ^ Надо их обменять /, там есть магазин /, и там написано /, что их можно обменять // (И 2).

Утверждение

С целью убедить собеседника в чем-либо говорящий высказывает свое мнение или суждение, репрезентируемое речевым актом «утверждение». Утверждение, как и убеждение, является процессом, направленным вовне, поэтому встречается в речи информантов «открытого» типа.

Лексически утверждение выражается в перформативных глаголах, например: (3) И ведь нас же даже не предупреждали , / что это может быть страшно // (И 3); (4) Я просила тетку / много раз / поехать со мной // (И 3).

Эффектом «убеждения» обладают:

-

• вводно-модальные слова, выражающие категорию персуазивности, например: (5) Наверное , / он не раз туда окочурился // (И 2); (6) Видимо , / тут они окончательно соединили свои жизни (И 3); (7) И /, видно /, увидел /, что там / в окне / бабушка // (И 2); (8) Казалось , / что все перспективы , / все надежды на какое-то изменение , / на какое-то движение в этой стране утрачены // (И 3); (9) Папа заболел /, он , / наверное /, этого того морковного сока попил /, томатного то есть // (И 2);

-

• модальные частицы, например: (10) На-чалось-то вот с чего // (И 1); (11) Ну вы же понимаете /, что Сталин сказал /, то и последняя истина на белом свете // (И 1); (12) Сколько же у тебя мусора в голове // (И 1).

Это объясняется тем, что «эффект аргументации, создаваемый модальными частицами, основан на феномене присутствия в этих “лексемах с ослабленной семантикой” информации, выходящей за пределы семантики предложения» [Милосердова, 1991. С. 115].

В организации аргументации могут быть использованы прагмалингвистические средства: указания на статус говорящего, его личный опыт, знания в определенной области, а также ссылки на высказывания выдающихся и менее выдающихся, но авторитетных личностей, например: (13) Ну /, говорили так в кулуарах /, что подготовим /, он /, конечно /, сам не мог вдруг в лингвистику // (И 1), (14) Да не сочиняйте /, такого не бывает // (И 1).

Предложение и совет

Такие речевые акты синтаксически маркированы модусом императивности. В зависимости от типа личности предложение или совет могут либо передаваться, либо «всплывать» в памяти.

Передача предложения или совета от говорящего к слушающему в виде прямой речи свидетельствует о принадлежности личности к «открытому» типу, например: (15) И она мне стала говорить / : « Вот в Алма-Ате ...» // (И 1); (16) ... а мне вот / : « Поступай на факультет журналистики! » // (И 1); (17) И она мне говорит / : « Что ты здесь делаешь ? // Вот надо идти на филологию! // Ты прирожденный филолог! » // (И 1).

В случае если предложение или совет «всплывают» в памяти в процессе воспроизведения ситуации и оформляются как косвенная речь, личность принадлежит к «закрытому» типу, например: (18) И вот стоял вопрос / : нас было очень много людей /, и вот одни говорили /, что нельзя переправлять /, что лёд уже тронулся /, а другие говорили , что можно // (И 4).

Внушение и побуждение

Внушение основано на сильном психологическом, эмоциональном давлении, на авторитете собеседника. Внушение направлено на подсознание адресата, поэтому оно присуще речи людей «открытого» типа. Чаще всего внушение происходит с помощью лексически окрашенных слов, например:

-

(19) А все фотографии эти Людмила себе присвоила / Лаптева // (И 2) - негативно окрашенный глагол в сочетании с нарочито уважительной формой создает отталкиваю-

- щий образ человека, о котором говорит информант;

-

(20) Я бы хотела эту книгу получить // (И 2) - императивная модальность предложения говорит не только о желании информанта, но и подталкивает слушающего к определенным действиям;

-

(21) Вам трудно даже представить /, какие это были времена // (И 1) - информант побуждает слушающих узнать больше о сталинских временах;

-

(22) Но вот я в этой дурости участвовала /, потому что так велено было /, потому что тогда нельзя было не делать того /, что скажут // (И 1) - информант негативно оценивает ситуацию, внушает слушателям свое мнение о ней.

Внушение может выражаться синтаксическими средствами, например при помощи повторов, закрепляя «нужную» информацию в памяти слушающего либо побуждая его к действиям, например:

-

(23) Вот /, надо там в Павлодар съездить или там приедешь и съездишь // (И 2) — императивная форма глагола подкреплена повтором, что усиливает воздействие побуждения;

-

(24) Дорогая эта книга /, что-то обошлась она ей так дорого / (И 2) - повтор однокоренных слов внушает слушающему, насколько дорога книга;

-

(25) Сбежал /, сбежал //. Драпал в майке и трусах // (И 2) - повтор глагольной формы внушает слушающему, что действие далось человеку непросто, но он его выполнил;

-

(26) Ну там написано /, что можно //. Там несколько строк написано /, что можно сделать // (И 2) - второе высказывание является развернутым повтором первого, чтобы внушить собеседнику, что дело обстоит именно так.

В речи информантов «открытого» типа также прослеживается несколько психологических манипулятивных техник.

-

• Ссылка на авторитет (в речи информантов 1 и 3) подчеркивала значительность событий либо указывала на то, с какими важными людьми им пришлось встретиться в своей жизни, например: (26) Моя подруга Флора Литвинова /, мама знаменитого диссидента Павлика Литвинова /, посоветовала поехать в Шишаки /, в семидесяти километрах от Полтавы // (И 3); (27) Тут началась дискуссия по языкознанию /, в которой выступил / ни больше /, ни меньше /

сам Сталин // (И 1); (28) На обсуждении одной диссертации мой руководитель / Ломтев / употребил слово «денотат» // (И 1).

-

• Обвинение в утопичности идей (в речи информанта 1). Например: (29) Начались /, во-первых /, сейчас смешно вспоминать /, когда вышли эти работы Сталина /, а я была на пятом курсе в это время /, нас посылали выступать и разъяснять позицию Сталина куда /, а хоть куда //. Вот я /, например /, в артели сапожников выступала /, в домоуправлениях /, где собирали уборщиц /, водопроводчиков /, и мы должны были рассказать им теорию Марра /, потом как ее критикует Сталин /, и вообще что они должны // „.Это было такая дурость /, прощу прощения // (И 1).

Использование этой техники способствует формированию негативного впечатления об излагаемых событиях у слушающих.

-

• Демонстрация обиды (в речи информантов 1 и 2). Например: (30) Ну я так взяла /, проглотила это // (И 1); (31) А все фотографии эти Людмила себе присвоила / Лаптева // (И 2).

Эта техника не манипуляция, а отражение внутреннего эмоционального состояния говорящего. Так как она проявляется у информантов «открытого» типа, психоэмоциональные реакции которых направлены вовне, то присутствует в их речи в единичных примерах.

-

• Сведение факта к личному мнению (в речи информанта 1) - демонстрация собственного «я», например: (32) На первом курсе / еще до замужества / медсестрой в отделении недоношенных детей /, ночной медсестрой /, значит /, я должна была этих деток искупать /, 18 кроваток у нас было /, как правило /, все брошенные /, только двое или трое деток было /, к которым родители приходили // . Причем тогда еще времена были /, надо было температуру /, они были недоноски /, температуру какую-то создавать /, а батареи топились плохо /, мы буржуйку топили и купали этих деток /, как тяжело было // (И 1).

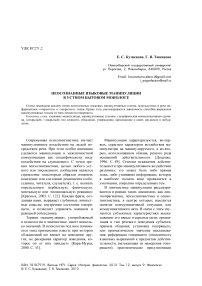

В таблице представлены типы языковых манипуляций, встретившиеся в речи информантов.

Итак, манипулятивные техники вычленяются только в речи информантов «открытого» типа, что, на наш взгляд, объясняется адресованностью, направленностью мани-

Языковые манипуляции

|

Языковая манипуляция |

Пример |

|

Убеждение |

Ты знаешь /, Галя Шарапова сделала альбом про нашу родословную Шараповых //. И она / оказывается / один экземпляр сделала мне //. Надо же! // И она меня ждет /, не хочет ни с кем отправлять /, чтоб он не потерялся //. Даже показывали / в таком фолианте / знаешь // ^ Съезди /, доченька /, чтоб забрать его // (И 2) Знаешь /, у меня еще есть серебряные сережки //. А вот эти /, почему я их носить не могу /, потому что они большие для моего роста //. Тяжелые точнее для ушей // → Надо их обменять /, там есть магазин /, и там написано /, что их можно обменять // (И 2) Причем тогда еще времена были → надо было температуру < какую-то создавать >(И 1) |

|

Утверждение |

Ну , говорили так в кулуарах , / что подготовим , / он , / конечно , / сам не могу вдруг в лингвистику // (И 1) Да не сочиняйте , / такого не бывает // (И 1) |

|

Предложение / совет |

Иона мне стала говорить : / « Вот в Алма-Ате ...» // (И 1) А мне вот : // « Поступай на факультет журналистики! » // (И 1) И она мне говорит : / « Что ты здесь делаешь? // Вот надо идти на филологию! // Ты прирожденный филолог! » // (И 1) |

|

Внушение / побуждение |

Дорогая эта книга /, что-то обошлась она ей так дорого / (И 2) Вот /, надо там в Павлодар съездить или там приедешь и съездишь // (И 2) |

пулятивной техники на конкретное лицо. Небольшое их количество обусловлено отсутствием у информантов цели воздействовать на собеседника. Именно поэтому мы полагаем, что в исследуемой монологической речи языковые манипуляции воспроизводятся неосознанно.

Список литературы Неосознанные языковые манипуляции в устном бытовом монологе

- Алексеев А. П. Аргументация. Познание. Общение. М.: Изд-во МГУ, 1991.

- Анисимова Т. В. Типология жанров деловой речи. Краснодар, 2000.

- Денисюк Е. В. Манипулятивно-речевое воздействие: коммуникативно-прагматический аспект. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.

- Доценко E. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: Изд-во МГУ, 1996.

- Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм, 2000.

- Колокольцева Т. Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. Волгоград, 2001.

- Красных В. В. Свой среди чужих: миф или реальность. М.: Гнозис, 2003.

- Милосердова Е. В. Семантика и прагматика модальности как грамматической категории: Моногр. Воронеж, 1991.

- Сергеев В. И. Когнитивные методы в социальных исследованиях//Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 3-20.