Неотложная компьютерная томография в клинике абдоминальной хирургии

Автор: Араблинский А.В., Румер В.Б., Сидорова Ю.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 4 (50), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен клинический опыт проведения компьютерной томографии 645 пациентам с клиникой острого живота, обследованным в ГКБ им. С.П. Боткина в период с января 2015 по февраль 2016 гг., продемонстрированы основные нозологии и редкие случаи, встречающиеся в практике скоропомощного стационара. По итогам работы выявлены состояния, в диагностику которых компьютерная томография способна внести наибольший вклад, к их числу относятся воспалительные изменения почек, травматические повреждения органов брюшной полости, а также мезентериальный тромбоз, диссекция и аневризма аорты.

Мультиспиральная компьютерная томография, острый живот, экстренная диагностика, панкреатит, острая кишечная непроходимость, травма, разрыв почки, диссекция аорты, мезентериальный тромбоз, карбункул почки, абсцесс почки, абсцесс печени

Короткий адрес: https://sciup.org/142211265

IDR: 142211265

Текст научной статьи Неотложная компьютерная томография в клинике абдоминальной хирургии

В практике неотложной хирургии особое значение имеет применение методов лучевой диагностики. Классический алгоритм обследования пациентов с клинической картиной острого живота подразумевает осмотр, сбор анамнеза, физикальное обследование, лабораторную диагностику. Из методов инструментальной диагностики основными являются УЗИ, КТ и рентген. Только с помощью применения данных методов возможно адекватное обследование больного с симптомами острого живота, которое позволяет ответить на первоочередной вопрос: «показана ли больному экстренная операция?». Чаще всего применяются ультразвуковой и классический рентгеновский методы. В последние годы существует стойкая тенденция к расширению перечня показаний для экстренного выполнения компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства, увеличивается частота назначений таких исследований специалистами клинических специальностей. Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, затрудняющих ее выполнение у больных, находящихся в тяжелом состоянии и является в данной ситуации скорее уточняющим методом [1].

Для детальной и неинвазивной оценки состояния сосудистого русла в ряде случаев оказывается необходимо вы- полнение КТ – ангиографии, к примеру, при аневризме и диссекции аорты, при мезентериальном тромбозе [2].

Особая ценность лапараскопического метода заключается в возможности перехода от диагностических манипуляций к лечебным. При этом данная методика, с учетом ин-вазивности, является окончательным методом диагностики при неясной клинической и инструментальной картине. [3] В нашей практике КТ-исследования выполнялись преимущественно пациентам, которым не была показана экстренная диагностическая лапароскопия, либо тем, кому она уже была выполнена. В ряде клинических учреждений Европы и мира имеется альтернативная практика выполнения КТ до проведения экстренной лапароскопии. В этом случае, сразу после исследования врач-рентгенолог дает свое предварительное заключение (initial report), по результатам которого могут быть внесены коррективы в предполагаемую операцию. Окончательный вариант описания может быть сверен с результатами лапароскопии. Точность метода КТ по данным одного из исследований, оценивающего подобную практику, при сравнении с данными оперативного вмешательства составила 81% [4].

Исследования последних лет доказывают, что МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием наибо-

лее эффективно в выполнении задач, поставленных перед службой экстренной хирургической помощи. При помощи данного метода, можно визуализировать не только симптомы заболеваний, требующих неотложного хирургического вмешательства, но и быстро найти их причину и устранить ее наименее травматичным для пациента способом. Приемные отделения все большего количества стационаров оснащаются аппаратами КТ и все большее число пациентов возможно обследовать на ранних сроках заболевания и выработать адекватную тактику лечения. Все это ведет к улучшению качества оказания экстренной помощи населению.

Целью данной статьи является передать огромный опыт, накопленный при исследовании неотложных хирургических больных в приемном отделении ГКБ им. С.П. Боткина, специалистам, работающим в области экстренной хирургии. Мы постарались еще раз обобщить признаки заболеваний, вызывающих симптомы острого живота, уже неоднократно описанные в литературе. Иллюстративный материал, приведенный в статье, демонстрирует основные из них. Мы надеемся, что в нашей работе найдется информация, которая поможет врачам лучевым диагностам и хирургам правильно поставить диагноз больному с клиникой острого живота и выработать наиболее эффективную тактику лечения.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования явились 645 больных в возрасте от 18 до 96 лет, 356 мужчин, среднего возраста 44 года, 289 женщин, средний возраст которых составлял 46 лет. Критерием отбора больных для исследования было наличие клинических симптомов неотложного хирургического заболевания, основным из которых была острая абдоминальная боль. Исследования проводилось в рамках временного периода с января 2015 по февраль 2016 гг.

Всем больным проводилось МСКТ по неотложным показаниям и по назначению врача-хирурга. КТ проводили на 16-ти срезовом томографе «Light Speed 16» с обработкой на рабочей станции Adwantage Windows фирмы «General Еlectric», на 160-ти срезовом томографе «Aquillion Prime» производства «Toshiba» с обработкой на рабочей станцией «Vitrea» и на 128-срезовом томографе «Philips ingenuity» оснащенном рабочей станцией «Portal».

365 больным было выполнено МСКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, с внутривенным введением низкоосмолярного йодсодержащего контрастного препарата из расчета 1 мл/на 1 кг веса пациента через кубитальный катетер со скоростью введения 3 – 4,5 мл/с, либо через подключичный катетер (скорость и доступ зависели от состояния локтевых вен). После нативной фазы сканировали пациентов в артериальной фазе с применением программ Sure StartTM или Smart PrepGE для «улавливания» заданной плотности в сосудистом просвете, на 35-й – 40-й секунде от начала введения контрастного препарата (панкреатическая фаза) на 60 – 70 секунде, что соответствовало портальной фазе и дополняли исследование экскреторной фазой – на 5 – 15 минуте от начала внутривенного введения контрастного препарата. Остальным 280 больным, при наличии противопоказаний к введению контрастного препарата, было выполнено МСКТ брюшной полости нативно. 535 пациентам было проведено предварительное пероральное заполнение ЖКТ контрастным препаратом за 5 – 6 часов до исследования.

Сканирование проводили от уровня диафрагмы до тазобедренных суставов с толщиной среза 0,5 – 1,25 мм. У всех пациентов область исследования обязательно включала всю брюшную полость и малый таз. 441 пациенту область сканирования была расширена, по назначению направившего хирурга, и дополнительно включала грудную клетку. Толщина анализируемых изображений составляла 1-1,5 мм. Методика исследования определялась поставленными задачами со стороны врачей клинических специальностей в соответствии с состоянием пациента. Дальнейший анализ осуществлялся на станциях Vitrea (Toshiba), Advantage Workstation фирмы «GE» и Intellispace Portal (Philips) с построением мультипланарных и 3D реконструкций.

Результаты

При выполнении МСКТ брюшной полости по экстренным показаниям наиболее часто диагностируемыми заболеваниями оказались: острая кишечная непроходимость – 238 случаев (37%), острый панкреатит/панкреонекроз – 168 (26%), МКБ – 84 (13%), травматические повреждения органов брюшной полости – 51 (8%). В числе более редких нозологий оказались: абсцессы и воспалительные изменения паренхимы почек – 28 наблюдений (4%), мезентериальный тромбоз – 19 (3 %) пациентов, аппендицит – 16 (2,5%), аневризма аорты – 13 (2%) пациентов, абсцессы печени – 9 (1,5%) пациентов, воспалительные изменения желчного пузыря – 10 (1,5%) и жеструкция стенки полых органов и желудочно–кишечное кровотечение 9 (1,5%).

Острая кишечная непроходимость, по данным представленного исследования и мировой литературы оказывается наиболее часто диагностируемым состоянием [5, 6] Механическая кишечная непроходимость составляла 90% всех случаев кишечной непроходимости и чаще всего – у 2/3 больных была вызвана опухолью толстой кишки. Уровень непроходимости зависел от уровня обструкции. Более чем у половины больных была выявлена толстокишечная непроходимость, вызванная опухолью левых отделов толстой кишки, которая отмечалась такими признаками, как расширение толстой кишки и увеличение количества жидкости в содержимом до обструкции. При длительно существующей и декомпенсированной обструкции особенно на уровне поперечно-ободочной и правых отделов толстой кишки к признакам толстокишечной непроходимости присоединя-

лись признаки тонкокишечной непроходимости в виде расширения ее петель, наличия горизонтальных уровней газ/ жидкость (рис. 2). Следует отметить, что опухолевая толстокишечная непроходимость подразделяется на компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную формы. Подразделение ОКН на данные формы основывалось на динамическом КТ исследовании через 6 и 12 часов и определении пассажа водорастворимого контрастного препарата, принятого перорально. Частичная обструкция диагностировалась, когда разбавленное контрастное вещество определялось в расширенной петле до места обструкции и хотя бы небольшое количество контрастного вещества определялось в спавшейся петле за местом обструкции (рис. 1).

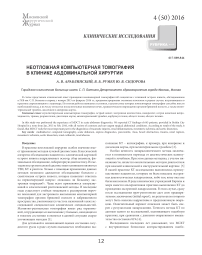

Рис. 1. КТ после перорального заполнения кишечника раствором 3-х % йодсодержащего контрастного вещества. Томограмма в аксиальной плоскости. Визуализируются расширенные петли тонкой кишки (*) с разбавленным контрастным веществом и жидкостным содержимым с горизонтальными уровнями газ/жидкость. Виден просвет не расширенная толстой кишки, заполненный концентрированным контрастным веществом (стрелка)

Декомпенсированная кишечная непроходимость при опухоли толстой кишки требует проведения неотложной операции с выведением колостомы с последующим закрытием ее при отсроченной плановой операции или при прогрессировании опухолевого процесса с паллиативным ведением больного. опухолевой кишечной непроходимости. В нашей клинике разработан и успешно применяется метод разрешения опухолевой толстокишечной непроходимости путем установки в зону стеноза нитинолового саморасши-ряющегося колоректального стента. Этот метод позволяет избежать травматичной лапаротомной операции и подготовить больного к плановому оперативному лечению или улучшить качество жизни неоперабельных больных (рис 2).

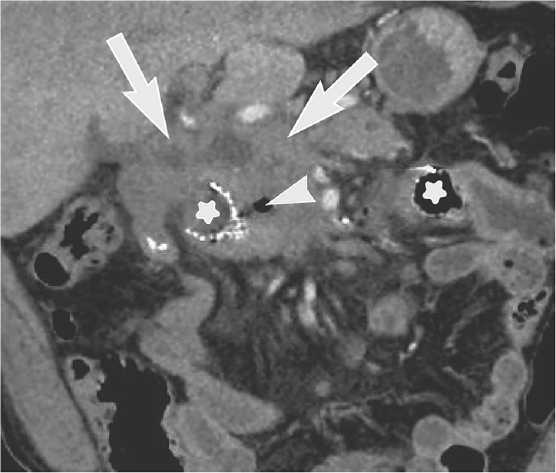

Другими причинами, приводящими к перекрытию просвета тонкой кишки являлись заболевания, возникающие в стенке кишки (интрамуральные) опухоли, стриктуры при болезни крона, инородные тела и послеоперационные жидкостные скопления и спайки и внекишечные опухоли. Наличие фекального содержимого в расширенной кишке до места обструкции признается многими авторами ориентирами для определения точки обструкции (transition point), (рис 3).

Патологические состояния, приводящие к сдавлению кишки - ущемление спайками, грыжей, а также заворот и инвагинация кишки вызывают странгуляционную кишечную непроходимость. Данная форма кишечной непроходимости всегда рассматривается в плане экстренного хирургического лечения.

Кишечная непроходимость, вызванная парезом кишки, может развиваться вследствие различных причин, таких как мезентериальный венозный и артериальный тромбоз, инфекция, острый панкреатит и т.д. и диагностировалась в 10% случаев. При исследовании больных с паралитической кишечной непроходимостью также оценивался пассаж во-

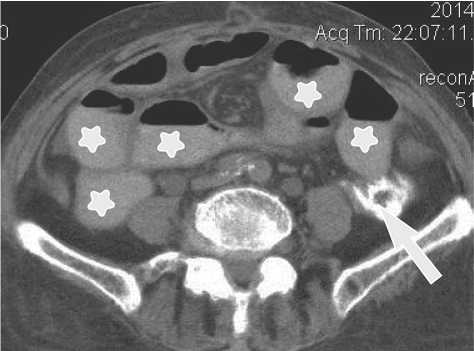

Рис. 2. Слева, на фронтальной мультипланарной реконструкции нативного КТ, после перорального заполнения раствором йодсодержащего контрастного вещества, определяется расширение поперечно-ободочной кишки до уровня стеноза до селезеночного угла, вызванного опухолевыми изменениями стенки (стрелка). Контрастированное содержимое проходит за уровень стеноза. Справа, на фронтальной мультипланарной реконструкции КТ с внутривенным болюсным контрастированием – артериальная фаза – удалось добиться разрешения толстокишечной непроходимости методом стентирования. Виден стентированный просвет кишки (стрелка)

дорастворимого контрастного препарата по кишечнику, наличие расширенных петель кишечника, отличающихся выраженными поперечными складками в стенках, газожидкостных уровней в петлях кишки и т.н. «симптома арок» (рис. 4).

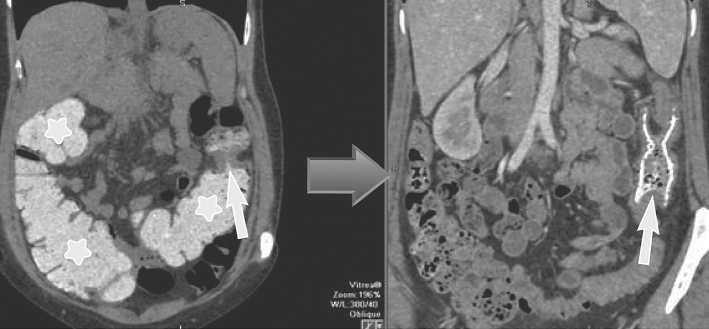

Рис. 3. На косой, фронтально-сагитальной мультипланарной реконструкции КТ с внутривенным болюсным контрастированием – венозная фаза – видна опухоль подвздошной кишки (*), частично перекрывающая ее просвет, и расширенная кишка до места стеноза (стрелка), с фекальным, не характерным для тонкой кишки, содержимым, отдичающимся наличием пузырьков газа (головки стрелок)

Рис. 4. На аксиальной томограмме паренхиматозной фазы КТ с внутривенным болюсным контрастированием определяются признаки паралитической кишечной непроходимости, вызванной острым панкреатитом (видна головка поджелудочной железы с признаками некроза (стрелка) и инфильтрация парапанкреатичской клетчатки (голоски стрелок)). Расширенные петли кишки отдичаются характерной поперенчной зазубренностью контуров, содержат жидкостное содержимое с уровнями (*)

Проводимая комплексная оценка определяемых патологических изменений, позволяла в ряде случаев выявить причину паралитической кишечной непроходимости и провести соответствующие лечебные мероприятия. Имелись определенные трудности, связанные с эвакуацией принятого перорально контрастного препарата с рвотными массами у пациентов с выраженным синдромом интоксикации. Несмотря на большое количество информативных исследований, частота ложноотрицательных результатов оказывалась довольно высокой (до 50%).

Наряду с острой кишечной непроходимостью, к частым ургентным абдоминальным состояниям относится аппендицит, для диагностики которого, как правило, оказывается достаточно выполнения УЗИ и первичного обследования. В мировой литературе в последнее время КТ все чаще упоминается как метод диагностики острого аппендицита. При том, что в настоящий момент в России это далеко от рутинной практики [7], в ряде случаев для дифференциальной диагностики проведение КТ возможно и обосновано [8]. Безусловно, информативность исследования полых органов в КТ зависит от возможности перорального контрастирования и качества его проведения, а также от степени развития висцеральной жировой клетчатки пациента [9].

При подозрении на панкреатит оценивалось состояние паренхимы поджелудочной железы, главным образом, по ее способности накапливать контрастное вещество. Нормальная паренхима поджелудочной железы хорошо васкуляризирована и интенсивно накапливает контрастное вещество. Максимальное повышение плотности паренхимы поджелудочной железы достигается при исследовании на 40-й секунде от момента начала внутривенного введения контрастного вещества, что соответствует панкреатической фазе контрастирования.

Развитию панкреатического некроза предшествует отек паренхимы поджелудочной железы и вазоспазм. Эти процессы находят отображение на компьютерных томограммах в виде различного размера гиподенсивных зон, при исследовании больного на ранних сроках заболевания (3-и – 5-е сутки).

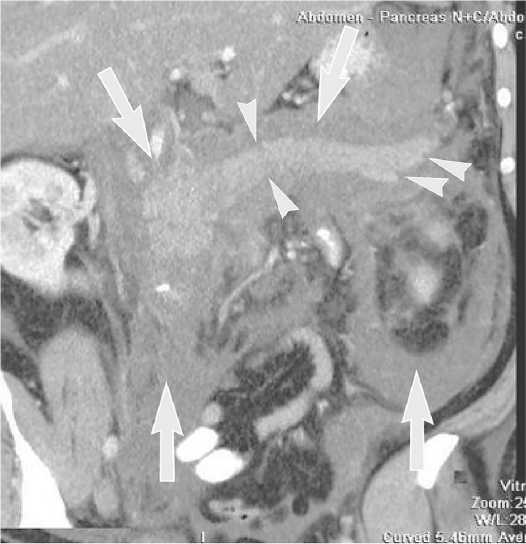

При динамическом наблюдении больного в дальнейшем на месте этих зон определялся панкреатический некроз, который по размеру мог не соответствовать размерам зон гипоперфузии. Чаще всего определялись краевые участки невроза в виде неровности контура поджелудочной железы. Чем больше панкреатического секрета выделяется через очаги некроза в забрюшинную клетчатку, тем наблюдается более тяжелая форма течения острого панкреатита (рис. 5).

В зонах некроза крупного размера можно было дифференцировать секвестры. При панкреатическом некрозе и жидкостных скоплениях требуется проведение лапаротом-ных операций с некросеквестрэктомией, которые необходимо проводить в максимально поздние сроки по завершении процессов отграничения некротических изменений.

Рис. 5. Мультипланарная фронтальная реконструкция КТ с внутривенным болюсным контрастированием – венозная фаза. Видно большое количество жидкостного субстрата в парапанкреатической клетчатке, забрюшинной клетчатке справа и слева (стрелки). Паренхима поджелудочной железы почти полностью сохранена, хорошо накапливает контрастное вещество, видны краевые некротические участки (головки стрелок)

В забрюшинной клетчатке, при исследовании больных с острым панкреатитом, определялась инфильтрация, на месте которой затем появлялись жидкостные скопления. В качестве малоинвазивного способа лечения применялось чрескожное дренирование жидкостных скоплений, которое могло быть использовано в качестве окончательного способа оперативного лечения или помогало отсрочить операцию.

На базе ГКБ им С.П. Боткина разработан и с успехом применяется фиксированный лечебно-диагностический алгоритм ведения пациентов с острым панкреатитом, подразумевающий, в том числе, выполнение повторных исследований у одного и того же пациента в динамике через определенные промежутки времени и после различных этапов лечения. [1]

МСКТ считается малоинформативным исследованием в диагностике причины и источника желудочно-кишечного кровотечения, однако в некоторых случаях удается заподозрить источник кровотечения по наличию дефекта стенки полого органа. МСКТ оказывается особенно полезным в случае исследования инкурабельных больных с прогрессирующим опухолевым заболеванием так как позволяет обнаружить источник опухолевой инвазии стенки кишки или желудка и спланировать минимально инвазивное оперативное пособие (рис. 6).

Обструкция мочевыводящих путей конкрементами - достаточно часто встречающееся патологическое состояние, при нашем исследовании выявленное у 85 (13%) пациентов. Помимо указания локализации, с целью планирования предстоящего лечения, в обязательном порядке обозначались денситометрические показатели.

Рис. 6. Мультипланарная фронтальная реконструкция КТ с внутривенным болюсным контрастированием – венозная фаза. Визуализируется опухолевое поражение головки поджелудочной железы, с местным распространением (стрелки). В нижних отделах определяется зона некроза (головка стрелки) с включениями газа, являвшаяся источником желудочно-кишечного кровотечения, остановки которого удалось добиться путем прикрытия дефекта пилородуо-денальным стентом, проксимальный и дистальный концы которого дифференцируются на изображении

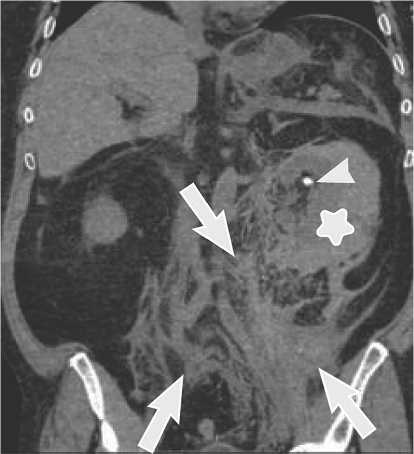

Наиболее частой причиной травматических повреждений органов брюшной полости как правило, причиной оказывалась кататравма, либо тупая травма живота. При разрыве капсулы паренхиматозных органов и сосудистых структур определялись забрюшинные гематомы имеющие вид характерного слоистого повышения плотности забрюшинной клетчатки (рис. 7).

Рис. 7. Мультипланарная фронтальная реконструкция КТ – нативное исследование – левая почка (*) увеличена в размерах, дифференцируется нечетко на фоне обширной забрюшинной гематомы, распространяющейся в левую подвздошную область и определяющейся как тяжистость забрюшинной клетчатки (стрелки). В верхней группе чашечек определяется конкремент (головка стрелки)

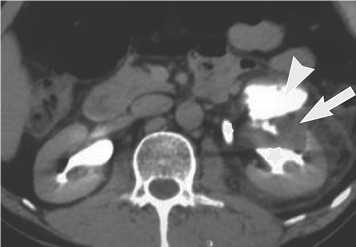

В ряде случаев КТ-исследование играло решающую роль в постановке диагноза разрыва мочевых путей так как проведение сканирования в экскреторную фазу (на 15-й – 20 й минуте) наиболее информативно в этих случаях. (рис. 8).

Рис. 8. На аксиальной томограмме паренхиматозной фазы КТ с внутривенным болюсным контрастированием – отсроченная фаза на 20-ой минуте от начала внутривенного усиления - определяется нарушение целостности чашечно-лоханочной системы левой почки (*) с распространением контрастного препарата в паранефральное пространство слева (голова стрелки) и окрашиванием паранефрально-го жидкостного скопления (стрелка)

При подозрении на воспалительные заболевания почек, исследования выполнялись по программе трехфазного сканирования с выделением помимо нативной фазы контрастирования, артериальной, паренхиматозной и отсроченной (рис. 9).

Рис. 9. На аксиальной томограмме КТ с внутривенным болюсным контрастированием – паренхиматозная фаза – в среднем сегменте правой почки, на фоне участка гипоперфузии, выявляется жидкостное образование, стенки которого накапливают контрастный препарат – карбункул почки (стрелка). Определяется инфильтрация клетчатки почечного синуса (головка стрелки).

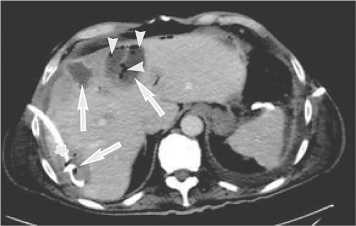

Абсцессы печени на ранних этапах формирования визуализировались как гиподенсивные участки с нечеткими контурами, иногда – с гиподенсной при контрастировании зоной перифокального отека паренхимы. В сформировавшихся абсцессах отмечалось накопление контрастного препарата по капсуле после внутривенного усиления, наиболее выраженное в паренхиматозную фазу контрастирования (рис. 10).

Рис. 10. На аксиальной томограмме паренхиматозной фазы КТ с внутривенным болюсным контрастированием – сформированные абсцессы печени (стрелки). Состояние после дренирования абсцесса в S7 – определяется дренажная трубка (*).Отмечается накопление контрастного препарата капсулой абсцесса на границе S4 и S8 (стрелки). В соседнем абсцессе – включения газа (головки стрелок).

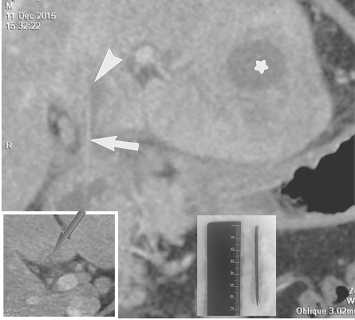

При хирургическом лечении абсцесса наиболее эффективно чрескожное дренирование. При помощи МСКТ можно не только осуществлять послеоперационный контроль результативности дренирования, но и, в некоторых случаях, выявить причину рецидивирующего абсцесса (рис. 11), [10].

Риск. 11. На томограммах паренхиматозной фазы КТ с внутривенным болюсным контрастированием в аксиальной плоскости – правый нижний угол, и на мультипланарной реконструкции в кософронтальной плоскости (основное изображение) – рецидивирующие абсцессы печени (*, голова стрелки). При построении пультипла-нарной реконструкции выявляется причина рецидивирующего воспаления - инкапсулированное инородное тело, слабо отличающееся по плотности от паренхимы печени (стрелка) – оперативно извлечена деревянная зубочистка (левый нижний угол).

Артериальный и венозный мезентериальный тромбоз был диагностирован по наличию дефекта контрастирования содуда. В ряде случаев осуществлялся послеоперационный КТ-контроль (рис. 12).

В ряде случаев клиника острого живота оказывалась следствием патологических изменений аорты: аневризмы и расслоения стенки. Обязательным условием проведения

МСКТ исследования при подозрении на диссекцию аорты является сканирование всей аорты (включая грудную и брюшную аорту) с захватом подвздошных и брахиоцефальных артерий. При описании данной патологии важно отметить все сосуды, на которые распространяется диссекция (рис. 12).

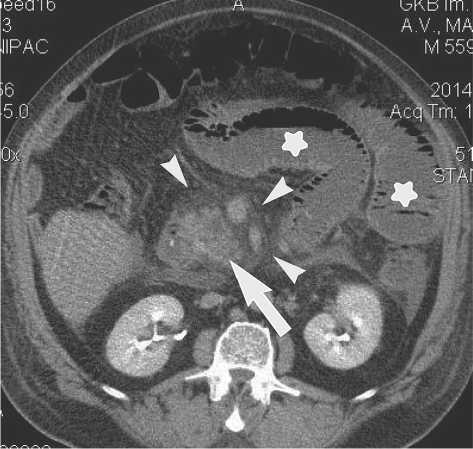

Рис. 12. Мультипланарная сагиттальная реконструкция КТ – артериальная фаза –продемонстрирован эффект тромбоэкстракции с последующей установкой стента в верхней брыжеечной артерии (стрелки). До операции (слева) в просвете верхней брыжеечной артерии определяется тромб. После операции (справа) просвет ВБА с установленным стентом проходим. На аксиальной томограмме артериальной фазы КТ с внутривенным болюсным контрастированием – при диссекции аорты 1А типа по Дебейки распространение отслойки интимы на чревный ствол(головки стрелок)

Обсуждение

МСКТ является информативным методом в диагностике больных с кишечной непроходимостью. Признаки кишечной непроходимости, которые выявляются на классической рентгенограмме – газожидкостные уровни (чаши Клойбе-ра), арки выявляются на аксиальных изображениях МСКТ. МСКТ позволяет более четко дифференцировать изменения кишечной стенки, выявить не только уровень, но и место стеноза и определить его протяженность. Полученные на МСКТ данные позволяют спланировать хирургическую тактику, например при опухолевом стенозе толстой кишки обработанное на рабочей станции МСКТ исследование четко показывает протяженность расположение стеноза, что помогает подобрать размер колоректального стента.

При исследовании больных с острым панкреатитом МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием позволяет выявить не только зоны некроза но и предшествующие некрозу участки снижения контрастной плотности паренхимы. Выполнение МСКТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием при панкреонекрозе также высокоинформативно, но максимальная информативность достигается не раньше, чем через 72 часа от начала заболевания. .При исследовании забрюшинной клетчатки, у больных с острым панкреатитом МСКТ является неза- менимым инструментом так как дает полную картину масштабов некротического и инфильтративного поражения, что позволяет наиболее точно определить тяжесть течения острого панкреатита.

При диагностике острого аппендицита МСКТ может быть полезно в качестве вспомогательного исследования, особенно полезного при массивной деструкции и выявлении инфильтрации и жидкости в забрюшинной клетчатке. В перечень исследований больных с признаками желудочно-кишечного кровотечения может быть включено МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием. МСКТ позволяет получить более развернутую картину процессов, происходящих за пределами ЖКТ, но все же первым этапом, для исследования таких больных должно выполняться эндоскопическое исследование. Менее информативно МСКТ в диагностике острого холецистита, однако позволяет получить полную информацию при массивной гнойной деструкции.

При диагностике почек и забрюшинного пространства МСКТ отчетливо отражает как изменения паренхимы почек, патологию мочевыводящих путей (нарушение целостности и обструкцию конкрементами), так и изменения забрюшинной клетчатки – гематомы, инфильтрацию абсцессы. Столь же информативно МСКТ при выявлении и осуществлении послеоперационного наблюдения абсцессов печени и почек.

Проведение МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием при подозрении на такие заболевания как аневризма и диссекция аорты, артериальный и венозный тромбоз необходимо. неотложное заболевание с поражением сосудистого русла обяязательно. Артериальная фаза МСКТ дает полную информацию о проходимости артерий, наличия изменений в стенке, может быть информативна в выявлении гематом связанных с разрывом крупных артериальных сосудов.

Выводы

МСКТ органов брюшной полости является высокоинформативным методом в диагностике экстренной абдоминальной патологии, позволяет осуществлять динамическое наблюдение и послеоперационный контроль. Несмотря на то, что наиболее частой патологией является острая кишечная непроходимость, решающее значение в диагностике данного заболевания остается за клинической картиной и эндоскопическими методиками

Наибольший вклад МСКТ вносит в диагностику воспалительных изменений почек, травматических повреждений органов брюшной полости и сосудистых заболеваний (мезентериальный тромбоз, диссекция и аневризма аорты).

Список литературы Неотложная компьютерная томография в клинике абдоминальной хирургии

- Клиническая оценка данных КТ и МРТ при остром панкреатите: Шабунин А.В., Араблинский А.В, Бедин В.В., Сидорова Ю.В., Лукин А.Ю., Шиков Д.В.//Российский электронный журнал лучевой диагностики -Москва, 2015. -№2 (18) -С. 20-32.

- Нерешенные вопросы неотложной сосудистой хирургии: Гадеев А.К., Джорджикия Р.К., Луканихин В.А., Игнатьев И.М., Бредихин Р.А., Дамоцев В.А.//Вестник современной клинической медицины -Казань, 2013. -№5 (Том 6) -С. 137-142.

- Неотложная лапароскопическая хирургия: Хубутия М.Ш., Ярцев П.А., Ермолов А.С., Гуляев А.А., Самсонов В.Т., Левитанский B. Д.//Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь -Москва, 2011. -№1 -С. 36-39.

- The use of pre-operative computed tomography in the assessment of the acute abdomen: J. Weir-McCall, A. Shaw, A. Arya, A. Knight, DC Howlett//the Annals of The Royal College of Surgeons of England volume 94(2) -Eastbourne, UK, 2012. -S. 102-107.

- Информационные материалы по неотложной хирургической помощи при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости в Санкт-Петербурге за 2015 год: Парфенов В.Е. и др.//Санкт-Петербург, 2016. -С. 1-16.

- Диагностика острых заболеваний живота: руководство: А.П. Власов, М.В. Кукош, В.В. Сараев -М., 2012. -448 с.

- Проблемы диагностики и лечения острого аппендицита: Чарышкин А.Л., Яковлев С.А.//Ульяновский медико-биологический журнал -Ульяновск, 2015. -С. 92-100.

- Диагностика и лечение неосложненных деструктивных форм острого аппендицита: Ягин М.В.//Журнал Educatio -Москва, 2015. -№ 2(9)-3. -С. 135.

- Diagnosing acute appendicitis using a nonoral contrast CT protocol in patients with a BMI of less than 25: Ramalingam V., Bates D.D., Buch K., Uyeda J., Zhao K.M., Storer L.A., Roberts M.B., Lebedis C. A., Soto J.A., Anderson S.W.// Emergency Radiology -Am.,2016

- Радиологический мониторинг и результаты миниинвазивного лечения абсцессов печени: Зубов А.Д., Вилсон Дж.И., Медведев В.Е.//Променева дiагностика, променева терашя -Киев, 2015 -№2