Непараксиальное распространение гауссовых пучков под углом к оси анизотропного кристалла

Автор: Хонина Светлана Николаевна, Зотеева Ольга Владимировна, Харитонов Сергей Иванович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 3 т.36, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе аналитически и численно исследуется распространение лазерных пучков в анизотропных кристаллах как вдоль, так и под углом к оси кристалла. Для одноосного кристалла с использованием метода стационарной фазы получены аналитические выражения, показывающие зависимость астигматического искажения от поляризации падающего пучка. Также показано, что при распространении лазерного пучка под углом к оси кристалла проявляется эффект двулучепреломления, который может исчезать при соответствии плоскости наклона пучка и плоскости линейной поляризации. Для гауссовых пучков получено выражение, связывающее параметры пучка и кристалла, при котором обеспечивается визуальное разделение обыкновенного и необыкновенного лучей.

Анизотропная среда, гауссов пучок, эффект двулучепреломления

Короткий адрес: https://sciup.org/14059095

IDR: 14059095

Текст научной статьи Непараксиальное распространение гауссовых пучков под углом к оси анизотропного кристалла

Всё больший интерес и практическое применение приобретают оптические устройства, позволяющие преобразовывать одни свойства электромагнитного излучения в другие. Среди наиболее востребованных можно назвать поляризационные и модовые преобразования. В частности, теоретически и экспериментально показаны преимущества радиальной и азимутальной поляризации лазерного излучения по сравнению с линейной поляризацией в приложениях, использующих острую фокусировку [1–3]. Однако большинство современных лазеров генерируют излучение с линейной поляризацией, что приводит к необходимости выполнять поляризационные преобразования [4, 5], в том числе с использованием анизотропных кристаллов [6, 7].

Распространение лазерных мод высокого порядка в среде с сильной анизотропией приводит к сложным поляризационно-модовым преобразованиям [8–11], связанным с наличием орбитального углового момента у таких пучков. Причём для анализа таких явлений часто используется параксиальная модель распространения [12, 13].

Заметим, что взаимодействие поляризации и пространственного распределения электромагнитного поля происходит также в изотропной среде в непараксиальном режиме, в частности, при острой фокусировке [14–16].

Непараксиальный режим в анизотропной среде позволяет обнаружить более тонкие эффекты [17 – 20].

В данной работе рассматривается распространение лазерных пучков, в том числе гауссовых, как вдоль, так и под углом к оси анизотропного кристалла. Для одноосного кристалла с использованием метода стационарной фазы получены аналитические выражения, показывающие зависимость астигматического искажения от поляризации падающего пучка. Также показано, что при распространении лазерного пучка под углом к оси кристалла проявляется эффект двулучепреломления, который может исче-

зать при соответствии плоскости наклона пучка и плоскости линейной поляризации. Для гауссовых пучков получено выражение, связывающее параметры пучка и кристалла, при котором обеспечивается визуальное разделение обыкновенного и необыкновенного лучей.

В работах [21, 22] был получен в компактной форме интегральный оператор распространения электромагнитных полей в кристаллах, описываемых следующими тензорами диэлектрической и магнитной проницаемости:

|

f e XX |

e Xy |

|

|

g = |

^ yx |

e yy |

|

V 0 |

0 |

|

|

f Ц XX |

M Xy |

|

|

Ц = |

M- yX |

M yy |

|

V 0 |

0 |

0 )

e zz J

0 )

,

.

(1а)

(1б)

M zz J

Векторный интегральный оператор распространения, основанный на разложении по плоским волнам, имеет следующий вид:

( E X ( u , v , z ) )

E ( u , v , z ) = E y ( u , v , z ) =

I E z ( u , v , z ) J f e ox (a , в) )

Jf C o W)

a 2 + s so 2

e oy ( « , P ) exp [ ik Y o ( « , P ) z ] + I e« (a , P ) J

[ e ex ( a , P ) )

+ c e ( a , P ) e ey ( a , P ) exP [ ik Y e ( a , P ) z ]

Iez (a, P)J x exp {ik [au + Pv]} da dp,

> x

где векторы в пространственно-частотной плоскости e o ( a , P ) и e e ( a , P ) , соответствующие обыкновенному и необыкновенному лучам, распространяю-

поперечных компонент электрического поля ( k =2π/λ – волновое число в вакууме):

щимся в кристалле, определяются значениями рицы следующего вида [21, 22]:

M ( a , P ) =

мат-

M 1 M

M 1 M

(

aP e zz

Ц yx

a 2

e zz

) Ц yy

P 2 ---+ ^ xx

V e zz f aP — + e

aP

—+^

X

e

a

zz

- xy

X

Ц zz

V П zz

yx

e

xx

а именно:

|

e ox ( a , P ) = |

|

e oy ( a , P ) = |

|

1 [,, |

|

= 2 L M 22 - |

|

e ex ( “ , P ) = |

|

e ey ( “ , P ) = |

|

1 [,, |

|

= 2 L M 22 - |

|

e oz ( “ , P ) = |

|

X [ ( ae xx |

M 12 ,

M 12 ,

M 11 +V( M 11 e M 22 ) 2 + 4 M 12 M 21

M 11 -V( M 11 e M 22 ) 2 + 4 M 12 M 21

— +

П zz aP

e yy

,

П zz

e xy J

,

,

---------X e zz Y o (a , p)

+ pe yx ) e ox ( a , P ) + + ( ae xy +pe yy ) e oy ( a , P ) ] ,

eez (a , p) = -

---------X e zz Y e (a , P)

X [ ( ae xx +pe yx ) e ex ( a , P ) +

+ ( ae xy +pe yy ) e ey ( a , p ) ] .

Распространение обыкновенного и необыкновенного лучей связано с различными направлениями:

Y o ( a , p ) =

= ^ [ ( M 22 + M 11 ) + V( M 22 e M 11 ) 2 + 4 M 12 M 21

Y e ( a , P ) =

,

j [ ( M 22 + M 11 )-a/( M 22 e M 11 ) 2 + 4 M 12 M 21

.

Коэффициенты в выражении (2) определяются пространственно-частотным спектром для входных

f S x ( a , P ) ) = ±X

V S y ( a , P ) J % 2

Xff ( , y mJ exP { “ ik [ “ x + P y ] } d x d y ’

J1 V E y ( x , y ,0) J

где Ex ( x , y , 0), Ey ( x , y ,0) – поперечные электрические компоненты электромагнитного поля во входной плоскости (при z =0).

Коэффициенты имеют следующий вид:

c o ( “ , P ) =

Ce (“, P) =

S x ( a , P ) e ey ( a , P ) - S y ( a , P ) e ex ( a , P )

e ox ( a , P ) e ey ( a , P ) e e oy ( a , P ) e ex ( a , P ) , (7) S y ( a , P ) e ox ( a , P ) e S x ( a , P ) e oy ( a , P ) e ox ( a , P ) e ey ( a , P ) e e oy ( a , P ) e ex ( a , P ) .

Выражения (2)–(7) позволяют моделировать распространение произвольных электромагнитных полей в кристалле в непараксиальном режиме с учётом происходящих при этом поляризационных преобразований.

В полярных координатах:

x = r cos ф, a = ° cos ф, u = p cos 6, y = r sin ф, P = ° sin ф, v = p sin 6

выражения (2)–(7) принимают следующий вид:

f E x ( p , 6 , z ) )

E ( p , 6 , z ) = E y ( p , 6 , z ) =

V E z ( p , 6 , z ) J

= JJ 1 C o (° , ф) °<° o I

f eox (°, ф) J eoy (°, ф) exP [ikYo (°, ф) z] +

V e oz ( ° , ф ) J

f e ex ( ° , ф ) )

+ c e ( ° , ф ) e ey ( ° , ф ) exP [ ik Y e ( ° , ф ) z ]^X

Veez (°, ф) j

X exp { ik p° cos ( ф e 6 ) } ° d ° d ф ,

где

M ( ° , ф ) =

° 2 cos ф sin ф

e

V

e zz

° 2 sin 2 ф +^

e zz

° 2 cos ф sin ф

X

Ц zz

°2sin2 ф

V ^ zz

П yx

xx

+ e yx

e

e xx

e

° 2 cos 2 ф

e zz

° 2 cos ф sin ф

-Ц yy

e

e zz

° 2 cos 2 ф

Ц zz

A

X

+ Ц xy J

+e yy

° 2 cos ф sin ф

-----e xy n- zz J

,

e oz ( ° , ф ) = -

о

--------:------ х г zz Y о ( ° , ф )

х [ ( г xx cos ф+г yx sin ф ) e ox ( ° , ф ) + + ( г xy cos ф + г yy sin ф ) e oy ( ° , ф ) ] ,

e ez ( ° , ф ) =-

о

--------х г zz Y e (° , ф)

х [ (г« cos Ф+г yx sin ф ) e ex ( ° , ф ) + + ( г xy cos ф + г yy sin ф ) e ey ( ° , ф ) ] ,

eox (а, в) = в, eoy (а, в) = -а, eex (а,в) = а, eey (а, в) = в, eoz (а, в) = 0, г0 (а2 +в2 )

e ez ( а , в) =--/ ;тг .

г 1 Y 2 ( а , в )

г о -а 2 -в 2 ,

f S x ( ° , ф ) ) = X х

V S y ( о , ф ) J % 2

ГГ f E x ( r , Ф ,0) ) Г z .

х expi - ikr о cos ф-ф rr d r d ф .

JJ V E y ( r , ф ,0) J P{ (V V)}

Y e ( а , в ) = Аг о - ( а 2 +в 2 )^ ° .

V г e

Также упростятся коэффициенты (7):

Если входные поперечные компоненты электриче-

C o ( а , 3 ) =

e S x ( а , р ) -а S y ( а , в )

ского поля имеют фазовую вихревую Ex (r, Ф, 0) = E0x (r) exP ( imф) , Ey (r, Ф, 0) = E0y (r) exP ( imФ) , тогда выражение (12) упрощается:

f S x ( ° , ф ) ) k m .X

C = T i exP ( im ф ) х

ISy (°, ф))

зависимость:

C e ( а , Р ) =

а 2 + в 2

а S x ( а , в ) + в S y ( а , в )

,

а 2 + в 2

.

Таким образом, выражение (2) записывается в следующем виде:

E ( и , v , z ) =

J m ( kr о ) r d r .

Л а2 +в2 <о2

в Sx ( а , в ) -а S y ( а , в )

а 2 + в 2

f в )

-а

О

V u 7

х

Для многих оптических полей, описываемых через ортогональные полиномы, такие как полиномы Цернике, функции Лагерра–Гаусса, Эрмита–Гаусса, функции Бесселя, выражения (6) и (14) в бесконечных пределах имеют аналитический вид. В конечных пределах также можно получить приближённую аналитическую оценку.

х exp [ ik у о ( а , в ) z ] +

а S , ( а , в ) + в S y ( а , в )

а 2 + в 2

х (19)

х

а

в г о (а2 + в2)

exP [ ik Y e ( а , в ) z ]

Г х

Рассмотрим одноосный кристалл, обладающий только анизотропной диэлектрической проницаемостью (магнитная проницаемость изотропна), ось которого ориентирована вдоль оптической оси. Тогда тензоры (1) примут следующий вид:

V г e Y e ( а , в ) 7

х exp { ik [ а и + в v ] } d а d в .

В изотропной среде, т.е. при г e = г о , из выражений (17) следует, что y e ( а , в ) = Y о ( а , в ) • Тогда оператор распространения (19) примет следующий вид:

Ё =

fг •

V 0 f 1

г о

Ц= 0

V 0

0 )

0, г e J

0 )

0,

а выражения для векторов (4) и функций пространственного направления (5) значительно упростятся [22]:

Е ( и , v , z ) =

и а2 +в2 <а2

V

л

а

Y о ( а , в )

Y о ( а , в ) J

S ( а , в ) )

x) ' х (20)

Sy ( а , в ) J

х exp { ik [а и + в v +Y о ( а , в ) z ] } d а d в ,

что соответствует хорошо известному выражению [23].

Применим к (19) метод стационарной фазы. Используя результаты работы [22], для быстроосцил-лирующих членов в (19) можно записать выражения для соответствующих стационарных точек:

<

<

(21а)

(21 б)

Тогда интеграл (19) можно приближённо заменить подынтегральным выражением в стационарных точках:

E ( u . v , z ) =

2л в oc5x ( а oc . в oc ) -a oc5y ( a oc . в oc )

X

7 H. (a«. в oc )

(в oc

-a G (a ,B ) + oc o \ oc . Voc )

« oc 2 +в oc 2

X

О

V ° 7

+ 2 П a ec^x ( a ec . в ec ) + в ec5y ( a ec . в ec )

V H e ( a ec . в ec )

X

а, в e

ec

ec

£ o ( а ec 2 +в

a ec 2 +в ec 2

A

G e ( “ ec . в ec ) .

X

‘ ec 2 )

--:-----—т e Y (ex ) \ e I e \ ec , V ec )

H o ( a oc . в oc ) = где

( u 2 + V 2 + z 2 )

7* '

H e ( « c . в c ) =

£ e ( U 2 + V 2 + £ o Z 2 /£ e ) 2

^2

.

G o ( a oc . в oc ) =

= exp { ik J£ V u 2 + v 2 + z 2 } , G e ( « ec . в ec ) =

= exp

' U 2 + V 2 +£ o Z 2 /£ e } .

Так как ( в oc a ec - a oc в ec ) = ° . то векторы в (22) ортогональны. следовательно. в общей интенсивности не будет перекрёстных членов.

Выражения интенсивности для поперечных и продольных компонент имеют следующий вид:

I E ox ( U . V . z )| 2 + | E oy ( U . V . z )| 2 =

= ( 2 n ) 2 z 2 £ o X

( u2 + v 2 )( u 2 + v 2 + z 2 ) 2

X { V 2 I 5 x ( a oc . в oc )|2 + U 2 | 5 y ( a oc . в oc )|2 -

- UV [ 5 y (a oc . в oc ) 5 x (a oc . в oc ) +

+ 5 x ( a oc . в oc ) 5 * ( a oc . в oc ) ] } .

| E oz ( U . V . z )|2 = °.

|Eex ( U . V . z f + | E ey ( U . V . z ) 2 =

= ( 2 n ) 2 z '£ o £X

( U 2 + V 2 )( U 2 + V 2 +£ o z 2 /£ e ) 2 £ e

X { U 2 | 5 x ( a ec . в ec )|2 + V 2 |5 y ( a ec . в ec )|2

- UV [ 5 y (a ec , в ec ) 5 x (a ec . в ec ) +

+5X (aec, pec) 5* (aec, p^)!]-, x ec ec y ec ec

, ,2 ( 2 п ) 2 £ o

I E ez ( u . V . z ) = —TTY

( U + V +£ o z /£ e )

^ X £ e

X { U 2 |5 x ( a ec . в ec )|2 + V 2 I 5 y ( a ec . в ec )|2 -

- UV [ 5 y (a ec . в ec ) 5 x (a ec . в ec ) +

+ 5 X (aec. вес) 5 * (aec. 3^) 1}.

x ec ec y ec ec

Для многих типов поляризации (линейной. эллиптической) справедливо соотношение:

5 x ( а , в ) = P x 5 ( а , в ) .

5 y ( а , в ) P y 5 ( а , 3 ) .

где | px |2 +| py | = 1. Тогда общая интенсивность:

I 12 I |2 ( 2 п ) 2 z 2е

I E x ( u . V . z ) + E y ( u . V . z ) =-f4---- TTX ( U + V )

X

+

|P x V - P yU|2

( U 2 + v 2 + z 2 ) 2

| P x U - P yV|2

1 5 ( a oc . в oc )|2 +

( U 2 + V 2 + £ o z 2 |E z ( U . V . z ^ =

£ . ) ‘

£>£ e

1 5 ( а ec . в ec )|2 .

2 n)2| p_u - pV 2

= /, ) 7 ,2 £ ° 5 ( a .c . p .c )l .

( u1 + V 1 +£ o z22e , ) £.

Из выражений (27) следует. что картина интенсивности зависит как от пройденного расстояния z . так и от поляризации. Однако в параксиальном слу-

2 22

чае, когда z >> u + v , зависимость от пройденного расстояния будет незначительной, в то время как зависимость от поляризации останется заметной. Причём различие будет тем существенней, чем сильнее отличаются обыкновенная и необыкновен- ная диэлектрические проницаемости.

При линейной поляризации изменение соотношения параметров p x и p y соответствует повороту вокруг оси кристалла на угол т = tan - 1 ( p y I px ). Т.к. в этом случае значения p x , p y действительные и неотрицательные, то будет происходить соответствующее астигматическое искажение входного пучка.

При круговой поляризации выражения (27) примут следующий вид:

|Ex ( u , v , z )Г + | E y ( u , v , z )|2 = ( 2 n ) 2 z 2 е o X

I S (a oc , P oc )|2 ( -o | S (a ec , в ec )| 2

( u 2 + v 2 + z 2 ) - e ( u 2 + v 2 + - o z 2/- e )

|Ez ( u , v , z )| 2 =

(2n)2 (u2 + v2)

( u 2 + v 2 +- oZ 2 /-e )2

S ( a ec , в ec )|2 , - e

который говорит об отсутствии астигматических искажений.

Вклад в общую интенсивность продольной компоненты с ростом расстояния z будет уменьшаться.

Как правило, при анализе распространения лазерных мод в анизотропных средах исследуются орбитально-спиновые преобразования [8– 11, 14, 15] и астигматические изменения [20, 24]. Причём данные явления наблюдаются либо при фокусировке лазерного излучения, либо при распространении под углом к оси кристалла. В работе [25] было показано, что наличие вихревой фазовой сингулярности в лазерном пучке приводит к визуальному астигматизму при распространении как вдоль, так и перпендикулярно оси кристалла.

Для гауссовых пучков пространственный спектр имеет аналитическое выражение. В частности, для эллиптического пучка Эрмита–Гаусса (ЭГ):

E HG ( x , У ,0) = A nm exp

H m

X H n

(

V

2 y^ 2 ", J

( A x

w

V y J

,

где Hn ( x ) - полином Эрмита n -го порядка, wx , w y -радиусы перетяжки гауссова пучка вдоль соответствующих осей, Anm – нормировочная константа, спектр (6) в бесконечных пределах будет иметь следующий вид:

|

S HG X H n |

( a , p ) = - w s f a 1 | | exp V "sx J |

nm exp x w sy 1 -Л1 2 w 2 V s, J |

a 2 1 2 w 2x j |

IX J |

|

|

II H n |

I - w V sy |

||||

|

где w sx |

= ( k" x ) - 1 , |

" sy =( kw, ) |

1 . |

||

При распространении вдоль оси кристалла даже если изначально пучок был не эллиптичный ( w y = w x ), то при линейной поляризации, учитывая (27), постепенно он будет претерпевать астигматические изменения.

Для пучков Лагерра–Гаусса (ЛГ):

E LG ( r , ф ,0) =

2 m 2

I r 1l r 1 Tml I r I ( )= Anm exp| - II — I Ln1 I I exp (im ф)

V 2w0 JVw0 J Vw0 J пространственный спектр (14) имеет также радиально-вихревой вид:

S lg ( о, Ф ) =

m

° II - I X

2 w JV w J

= Anm (-i)m (-1)n exp I -w V

XLm f°^1 exp (imф) =

Vw^ J

= S L m ( ° ) exp ( im ф ) , где w = ( k" ^ ) - 1 .

В общем случае при наличии в лазерном пучке несущей пространственной частоты:

cr ( x , y , 0) = exp ( ikqxx + ikq y y ) (33)

можно считать, что пучок распространяется под углом к оси кристалла:

n /2.2 v= 2 qq,+q,

и спектр в (6) будет смещён пропорционально несущим пространственным частотам:

Sq (a P) =

= tt f f E ( x , y ) exp ( ikq x x + ikq , y ) X

Л a (35)

X exp {-ik [ax + Py ]} dx dy =

= S ( a- q x , P- q y ) .

Таким образом, в выражениях (27) спектр будет использоваться в смещённых стационарных точках.

Заметим, что при внесении в пучок (31) про- странственной несущей частоты:

cr ( r , ф , 0) =

= exp ( ikr o 0 cos( ^ - ф 0 ) ) ,

где о0 = qq+ + q2 , ф0 = tan 1(qy I qx), пространствен- ный спектр уже не будет иметь радиально-вихревой зависимости.

Рассмотрим распространение фундаментальной гауссовой моды под углом (36) к оси кристалла. Тогда спектр в формулах (27) будет иметь следующий вид (положим w s y = wsx = ws ):

SG («oc , в oc ) =

A

= -nm exp w s 2

( nou - q x R o ) 2 + ( n o v - q y R o ) 2

2 w 2 R o

(37а)

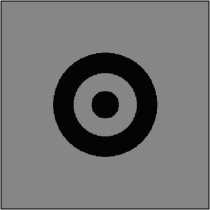

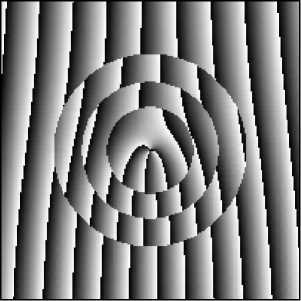

Рис. 1. Мода ЛГ (n, m) = (3, 0) во входной плоскости (при z = 0): распределение интенсивности (а) и фазы (б)

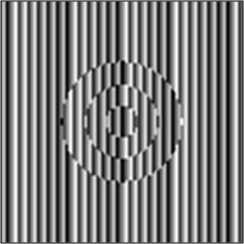

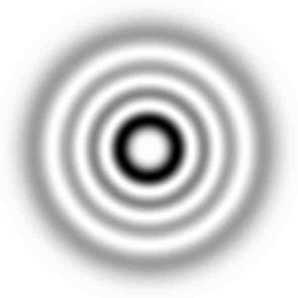

Моделирование распространения под углом к оптической оси выполнялось за счёт умножения исходного распределения на фазовый множитель вида (33). В этом случае фаза входного распределения изменится, как показано на рис. 2.

SG («ec , в ec ) =

A

= -nm exp w s 2

^^^^^^s

( neu - qxRe ) +( nev - qyRe )

2 w s 2 R e 2

,

(37б)

V 7

где Ro = V u 2 + v2 + z 2 , R e = V u 2 + v2 + n o z 2/ n 2 ,

Как видно из (37), обыкновенный и необыкно-

венный лучи будут визуально разделяться только

при достаточно больших значениях пространствен-

ных несущих частот (33):

3 w ( z ) none 2

qx, y >7/2 2 V

kz ( ne - no )

где

w ( z ) = w 0

4 z 2

+ k2 w 4

– радиус гауссова пучка на расстоянии z .

-

4. Моделирование распространения гауссовых пучков под углом к оси кристалла

-

4.1. Распространение вдоль оси кристалла

-

4.2. Распространение под углом к оси кристалла

Рассмотрим распространение пучков ЛГ в кристалле рутила [20]: ε 0 =6,84, ε e =8,43. Данный кристалл был выбран для наглядной демонстрации эффектов двойного лучепреломления, т.к. имеет существенное различие в значениях диэлектрической проницаемости.

Параметры моделирования: длина волны λ = 1 мкм, радиус пучка R = 15 мкм, радиус перетяжки W 0 =3 мкм.

В данном разделе приведены результаты моделирования распространения мод ЛГ вдоль оси кристалла при различных поляризациях входного пучка. В качестве входного распределения использовалась мода ЛГ ( n, m ) = (3,0) (см. рис. 1).

Результаты моделирования (см. табл. 1) показывают полное соответствие теоретическим выкладкам, а именно: наличие астигматических искажений при линейной поляризации и их отсутствие при круговой поляризации.

В данном разделе приведены результаты моделирования распространения мод ЛГ под углом к оси кристалла при различных поляризациях входного пучка. Наклон к оси кристалла был выбран вдоль оси x , и пространственная несущая частота определялась с учётом выражения (38): qx = 0,5 ( у = 45 o ).

Рис. 2. Фаза моды ЛГ (n, m) = (3,0) с пространственной несущей во входной плоскости

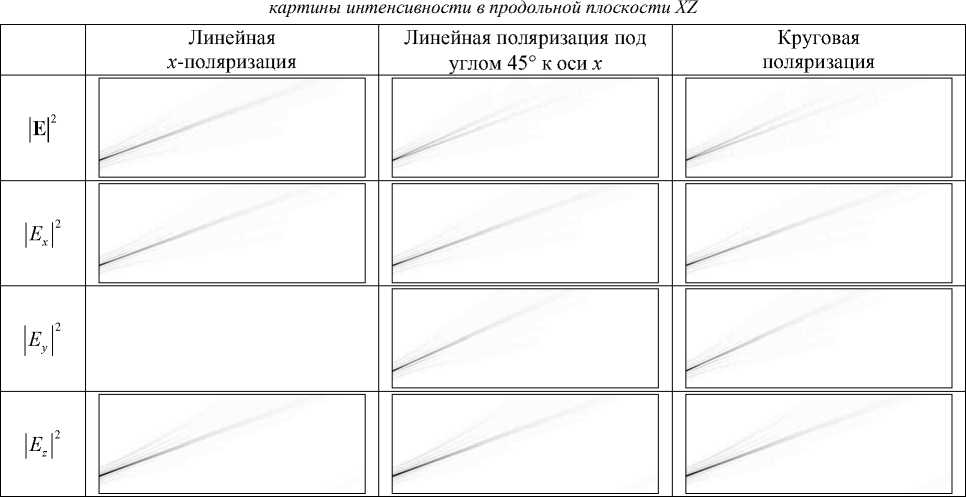

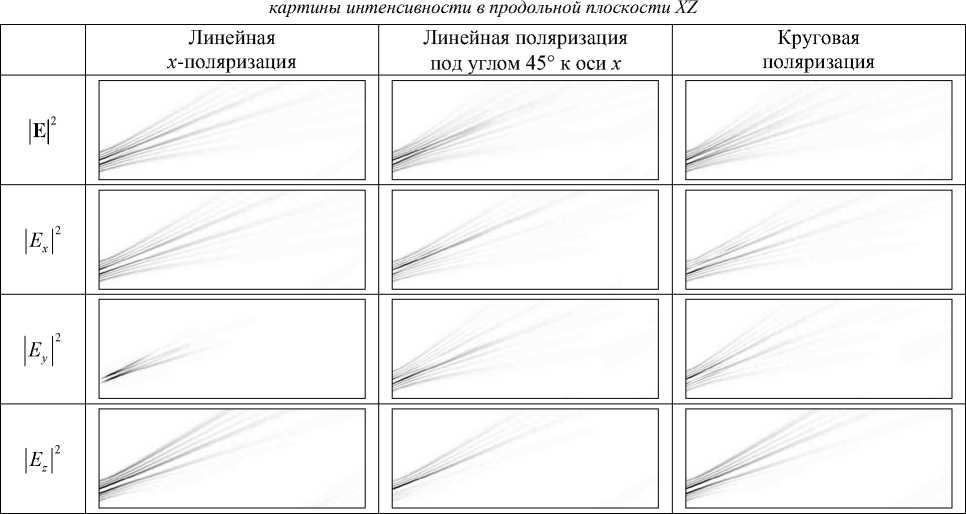

Как видно из табл. 2 и 3, при наличии во входном пучке обеих поперечных компонент (при различных типах поляризации) наблюдается эффект двойного лучепреломления. Таким образом, если линейно-поляризованный лазерный пучок распространяется под углом к оси кристалла, то вращение кристалла вокруг его оси будет приводить к появлению или исчезновению второго луча.

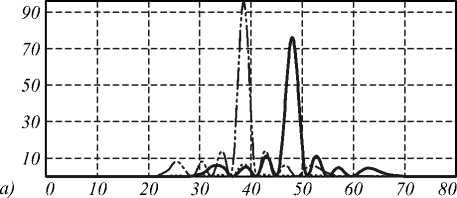

Заметим, что двулучепреломление возникает за счёт различия в направлениях распространения двух поперечных компонент электрического поля. При этом направление распространения продольной компоненты совпадает с направлением x -компоненты (рис. 3).

При использовании мод ЛГ с менее выраженным центральным пятном (рис. 4) визуального разделения на обыкновенный и необыкновенный лучи не происходит даже при очень больших углах наклона – в результате формируется сложная интерференционная картина, зависящая от поляризации (табл. 4).

В работе получены следующие основные результаты. Для одноосного кристалла с использованием метода стационарной фазы получены аналитические выражения, показывающие зависимость астигматического искажения от поляризации падающего пучка. При линейной поляризации вращение вокруг оси кристалла будет приводить к соответствующему астигматическому искажению входного пучка. При круговой поляризации астигматические искажения отсутствуют.

Таблица 1. Распространение моды ЛГ (n, m) = (3, 0) вдоль оси кристалла при различных поляризациях (картина полной интенсивности в поперечных плоскостях)

|

Линейная x -поляризация |

Линейная поляризация под углом 45 ° к оси x |

Круговая поляризация |

|||||||

|

Z =5 мкм |

|||||||||

|

Z =200 мкм |

|||||||||

|

Z =450 мкм |

• |

• |

|||||||

|

Z =600 мкм |

|||||||||

Таблица 2. Распространение моды ЛГ (n, m) = (3, 0) под углом к оси кристалла при различных поляризациях –

Таблица 3. Распространение моды ЛГ (n, m) = (3, 0) под углом к оси кристалла при различных поляризациях – картины интенсивности в поперечной плоскости при Z = 450 мкм

|

E 2 |

E x 2 |

E y 2 |

E z 2 |

|

|

Линейная |

||||

|

x -поляризация |

||||

|

Линейная |

||||

|

поляризация под углом 45 ° к оси x |

||||

|

Круговая поляризация |

• 1 |

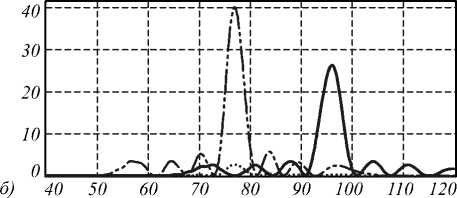

Рис. 3. Соответствие компонент электрического вектора обыкновенному и необыкновенному лучам на расстоянии z = 150 мкм (а) и z = 300 мкм (б) (штрихпунктирная линия – x-компонента, сплошная линия – y-компонента, точечная линия – z-компонента)

-

б)

Рис. 4. Мода ЛГ (n, m) = (3, 3) с пространственной несущей во входной плоскости: распределение интенсивности (а) и фазы (б)

Таблица 4. Распространение моды ЛГ (n, m) = (3, 3) под углом к оси кристалла при различных поляризациях –

Также показано, что при распространении лазерного пучка под углом к оси кристалла проявляется эффект двулучепреломления, который может исчезать при соответствии плоскости наклона пучка и плоскости линейной поляризации. Для гауссовых пучков получено выражение, связывающее параметры пучка и кристалла, при котором обеспечивается визуальное разделение обыкновенного и необыкновенного лучей.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 10-07-00109-а, 10-07-00438-а, гранта Президента РФ поддержки ведущих научных школ НШ-4128.2012.9.