Непараметрическая оценка сокращения ожидаемой продолжительности жизни российских участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Автор: Корело А.М., Максютов М.А., Туманов К.А., Селва Н.Г., Кочергина Е.В., Зеленская Н.С., Лашкова О.Е., Иванов В.К.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье дано описание исследования возможного влияния ионизирующей радиации на изменение продолжительности жизни российских участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Исследование проводилось по данным о наблюдении за смертностью лиц, зарегистрированных в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре. Наблюдение было начато в 1992 г., на тот момент в когорте наблюдения было 66615 мужчин (средний возраст 38,5 года), проживавших на всей территории России. Все они подверглись облучению ионизирующей радиацией при ликвидации последствий в зоне аварии в 1986-1987 гг. Средняя доза облучения в наблюдаемой когорте была 132 мГр. Длительность наблюдения в исследовании составила 27 лет. За время наблюдения было зарегистрировано 26720 случаев с установленной причиной смерти. Изменения в продолжительности жизни участников исследования оценивались с помощью непараметрических методов анализа выживаемости. Были получены оценки среднего времени дожития в различных дозовых группах по всем причинам смерти в совокупности и по отдельным причинам. Анализ полученных оценок показал, что при исследовании воздействия облучения на изменение продолжительности жизни необходимо рассматривать вклад каждой из основных причин смерти, даже если эта причина смерти не связана с облучением. У ликвидаторов, получивших дозу облучения 150 мГр и более, было выявлено связанное с облучением уменьшение продолжительности жизни за счёт смертности от солидных злокачественных новообразований. За 27 лет наблюдения сокращение ожидаемой продолжительности жизни составило 0,3 года в расчёте на единицу дозы. При продолжении наблюдения за когортой ликвидаторов эта оценка может вырасти.

Анализ выживаемости, непараметрические методы, функция дожития, метод каплана-мейера, конкуренция рисков, ожидаемая продолжительность жизни, ограниченное среднее время дожития, солидные злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения, травмы и отравления

Короткий адрес: https://sciup.org/170171538

IDR: 170171538 | УДК: 616-006.6:612.68:614.876(470.3):519.24 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-3-14-26

Текст научной статьи Непараметрическая оценка сокращения ожидаемой продолжительности жизни российских участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Ожидаемая продолжительность жизни – интегральный демографический показатель, характеризующий уровень смертности населения. Ожидаемая продолжительность жизни человека зависит от его возраста, пола, региона проживания. Прямо или косвенно на продолжительность жизни оказывают влияние такие факторы как климат, окружающая среда, профессия, генетические нарушения, употребление наркотиков, курение табака, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, доступ к медицинскому обслуживанию, диета и физические упражнения [1]. Наряду с другими мерами риска смерти этот индикатор применяется при решении широкого круга научных и практических задач.

Ожидаемая продолжительность жизни является одной из составляющих измерения индекса человеческого развития каждой нации, который публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодных отчётах о развитии человеческого потенциала с 1990 г. [2].

Сокращение ожидаемой продолжительности жизни используется для оценки воздействия неблагоприятных факторов на здоровье человека и сравнения рисков от разных источников, как

Корело А.М.* – ст. научн. сотр; Максютов М.А. – зав. отд., к.т.н.; Туманов К.А. – зав. лаб., к.б.н.; Селёва Н.Г. – инженер, к.б.н.; Кочергина Е.В. – зав. лаб., к.м.н.; Зеленская Н.С. – научн. сотр.; Лашкова О.Е. – научн. сотр.; Иванов В.К. – зам. директора по научн. работе, Председатель РНКРЗ, чл.-корр. РАН, д.т.н. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

инструмент экономического анализа последствий преждевременной смертности, для оптимизации защиты при какой-либо практической деятельности. Так, согласно действующим нормам [3], в целях обеспечения радиационной безопасности необходимо руководствоваться следующим положением: «2.2. Для обоснования расходов на радиационную защиту при реализации принципа оптимизации принимается, что облучение в коллективной эффективной дозе в 1 чел.-Зв приводит к потенциальному ущербу, равному потере примерно 1 чел.-года жизни населения».

В актуарной науке (дисциплина, которая применяет математические и статистические методы для оценки рисков в страховании, финансах и т.д.), демографии и социологии для определения ожидаемой продолжительности жизни используют специальные таблицы, в которых для каждого возраста приведена вероятность того, что человек этого возраста умрёт до своего следующего дня рождения. Такие таблицы продолжительности жизни получают на основе статистических данных о наблюдаемой в популяции смертности, используя различные методы, в том числе параметрическое моделирование [4].

Непараметрические методы оценки сокращения ожидаемой продолжительности жизни находят применение в радиационной эпидемиологии [5], онкоэпидемиологии [6], в клинической эпидемиологии при сравнении эффективности способов лечения [7].

Цель настоящего исследования состояла в получении прямых оценок ожидаемой продолжительности жизни российских участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (ликвидаторов), наблюдаемых в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре (НРЭР) с 1992 по 2018 гг.

Материалы и методы

Методы статистического анализа

Оценивание ожидаемой продолжительности жизни входит в совокупность статистических процедур, предназначенных для анализа времени до наступления события (времени дожития, survival time). Эти методы известны под общим названием – анализ выживаемости (survival analysis).

Методы оценивания в анализе выживаемости можно условно разделить на параметрические и непараметрические. Как правило, непараметрические методы оценивания дают более устойчивые результаты, чем параметрические, и обоснование их корректного использования предполагает меньшее число допущений. Среди непараметрических методов оценивания самым популярным, пожалуй, является подход, предложенный Капланом-Мейером [8]. Получение информативных и несмещённых оценок по методу Каплана-Мейера обусловлено только одним допущением: цензурирование должно быть независимым.

В анализе данных о смертности цензурирование возникает тогда, когда имеется некоторая информация о времени наступления события (смерти), но точно это время неизвестно. В когортном исследовании смертности цензурирование появляется вследствие того, что а) человек остался жив до окончания исследования; б) человек выбыл из-под наблюдения по причине, отличной от исследуемой [9].

Основой для анализа выживаемости является выборка из независимых наблюдений над парой случайных величин {время до наступления события; индикатор цензурирования}. В нашем исследовании наблюдение за событиями началось в 1992 г. и закончилось в 2018 г. Со- бытия происходили каждый год, поэтому время до наступления события может принимать любые значения из набора {0 лет, 1 год, 2 года, ..., 27 лет}. Индикатор цензурирования приравнивался 1, если наступало исследуемое событие, например, смерть по некоторой причине. Индикатор приравнивался 0, если наступало цензурированное событие, например, окончание периода наблюдения.

Наиболее важная информация о выборке (наборе данных) содержится в функции дожития S (survival function), которая описывает связь между временем, прошедшим с начала наблюдения, и долей выживших [10].

Ожидаемая продолжительность жизни для человека некоторого возраста определяется как интеграл функции дожития от этого возраста до бесконечности. При этом под событием понимается случай смерти по любой причине. На графике функции дожития ожидаемая продолжительность жизни представляет собой площадь под кривой дожития.

На практике в качестве верхнего предела интегрирования вместо бесконечности используют некоторое определённое значение времени. Если это время не больше, чем время окончания наблюдения, то такая интегральная характеристика называется «ограниченное среднее время дожития» (Restricted Mean Survival Time, RMST). Для краткости далее по тексту мы будем использовать термин «время дожития».

Величина RMST «ограничена» в том смысле, что она рассчитывается на конечном временном интервале, не превышающем период наблюдения. В нашем анализе оценка RMST вычислялась на интервале [0; 27] по формуле:

RMST = Z k'i S kii

5 i 1 -к =0

Sк V^kii (1-Я к )- k= 1-2...27

-

5 = ^ "к

где к - годовые отсечки на интервале наблюдения; 5 k - оценка Каплана-Мейера функции дожития в момент времени к лет после начала наблюдения; Я к - оценка интенсивности смерти от всех причин в момент времени к лет; mk – число событий в момент времени к лет; nk – число членов когорты наблюдения в момент времени к лет.

С целью выявления сокращения времени дожития когорта разбивалась на группы. Разбиение на группы сравнения мы проводили по величине дозы внешнего гамма-облучения всего тела человека. Группа с наименьшей средней дозой выбиралась в качестве контроля. Сравнения делались попарно между контрольной группой и остальными дозовыми группами. Разницу оценок RMST в сравниваемых группах мы интерпретировали как сокращение ожидаемой продолжительность жизни DIF :

D IF = RM STK0Hmponb

—

RMS Тдоза .

Другими факторами, которые могли бы повлиять на смещение оценок RMST в сравниваемых группах, были возраст на начало наблюдения и регион проживания. Существует несколько способов учёта мешающих факторов в функциях дожития [11]. Мы воспользовались способом, который реализовали авторы работы [12]. В этой же работе описан тест для проверки статистической значимости сокращения дожития.

Когда конкурирующее событие, например, смерть по причине травмы, препятствует возникновению интересующего события, например, смерти от рака, не рекомендуется применять оценку по Каплану-Мейеру, потому что в этой ситуации невозможно доказать, что цензурирование является независимым. Одна из немногих альтернатив состоит в использовании оценок кумулятивной функции события F (cumulative incidence curve) [13], построение и использования которой не требует допущения о независимости. С помощью функции F оценивается вероятность того, что на некотором временном интервале интересующее нас событие произойдет в присутствии конкурирующих событий.

Предположим, что hl – оценка интенсивности смерти от рака и что h2 – оценка интенсивности смерти от всех других причин. Тогда оценки соответствующих функций F1 и F2 для k =1,…,27:

F^k =∑i^i-ihlt,(3)

F^k =∑USi-ihlt, hk = + h2k.

Из (1) и (3) следует, что:

-

1- Sk = + F2k,(4)

и

DIF = + DIF2 ,(5)

где:

DIFI =∑ fe=l ( Fl доза - Fl контроль) ,

DIF2 =∑k=l(F2 доза - F2 контроль), т.е. сокращение дожития в результате смертности от всех причин DIF может быть разложено по причинам смерти.

К недостаткам функции F можно отнести то, что, в отличие от функции S , нет способа учёта мешающих факторов. Построение тестов для проверки статистической значимости сокращения ожидаемой продолжительности жизни в ситуации конкурирующих рисков так же представляет собой значительную проблему [14]. Мы использовали тест из работы [15]. Из-за его конструкции тест применялся нами только в ситуациях, когда кривые сравниваемых кумулятивных функций не пересекались.

Анализ проводился с помощью программного обеспечения R версии 4.0.2 [16] и пакетов survR2M, comparisonCR.

Описание набора исходных данных

В НРЭР накапливается медицинская и дозиметрическая информация более чем о 195 тысячах ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Процедуры сбора данных и верификации описаны в публикации [17].

Радиационно-эпидемиологические исследования в НРЭР проводятся, как правило, на отдельных когортах, сформированных в соответствие с задачами исследования. Ранее для анализа радиационных рисков смертности была сформирована когорта [18], в которую вошли 69440 мужчин 1919-1969 годов рождения, зарегистрированных в НРЭР до 1 января 1992 г., въехавших в зону аварии в 1986-1987 гг., имеющих документированные данные об индивидуальной дозе внешнего гамма-облучения всего тела. В целях настоящего исследования из этой когорты были исключены 2825 человек, выбывших из-под наблюдения к началу 1992 г. Для нашего анализа был сформирован набор данных о 66615 ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС.

Набор данных представляет собой таблицу, в которой каждому ликвидатору соответствовала одна строка данных, содержащая следующую информацию: порядковый номер, код региона, год рождения, доза облучения, время до наступления события, индикатор цензурирования, код диагноза причины смерти.

Данные для столбцов «код региона», «доза облучения», «код диагноза причины смерти» были получены из аналогичных полей таблиц базы данных НРЭР.

Значения для столбца «время до наступления события» были вычислены как полное число лет между годом начала наблюдения и последним годом, в котором информация о ликвидаторе поступила в НРЭР.

Значения для столбца «индикатор цензурирования» вычислялись в зависимости от вида анализа: 0 (цензурированное событие) – для строк, не имеющих установленного диагноза причины смерти; при анализе смертности от всех причин – 1 (нецензурированное событие) для строк, имеющих установленный диагноз причины смерти; при анализе смертности по определённой причине – 1 (нецензурированное исследуемое событие) для строк, имеющих установленный диагноз исследуемой причины смерти, 2 (нецензурированное дополнительное событие) – для всех строк, имеющих установленный диагноз отличный от исследуемой причины смерти.

Для анализа смертности по определённой причине были выбраны следующие группы причин: солидные злокачественные новообразования (ЗНО) – диапазон кодов по Международной классификации болезней десятого пересмотра [19] C00-C80; болезни системы кровообращения (БСК) I00-I99; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин S00-T98.

В табл. 1 приведены сводные данные по подготовленной для анализа когорте.

Таблица 1

Основные характеристики анализируемой когорты

|

Характеристика |

Значение |

|

Число лиц на начало наблюдения |

66615 |

|

Доля цензурированных событий, % |

59,9 |

|

Число смертей |

|

|

все причины |

26720 |

|

солидные ЗНО |

4496 |

|

БСК |

11181 |

|

травмы и отравления |

5044 |

|

Средний возраст на начало наблюдения, лет |

38,5 |

|

Средняя доза облучения, мГр |

132 |

Результаты и обсуждение

В начале наблюдения когорту составляли в основном мужчины среднего возраста – среди них не было лиц моложе 22 лет, а доля лиц старше 45 лет была меньше 10%. За 27 лет наблюдения средняя интенсивность смертности составила 0,02 случая на одного члена когорты в год. Из-под наблюдения выбыло 22,4% от первоначальной численности когорты, доля умерших составила 41,1%. Среднее время дожития для всей когорты равно 22,6 года.

На первом этапе анализа когорта была разбита на две группы. Контрольную группу составили лица, получившие дозу облучения меньше 150 мГр, исследуемую группу – все остальные (табл. 2).

Таблица 2

Основные характеристики сравниваемых на первом этапе групп

|

Характеристика |

Группа «<150 мГр» |

Группа «150+ мГр» |

|

Число лиц на начало наблюдения |

39186 |

27429 |

|

Доля цензурированных событий, % |

59,9 |

59,9 |

|

Число смертей |

||

|

все причины |

15708 |

11012 |

|

солидные ЗНО |

2543 |

1956 |

|

БСК |

6541 |

4640 |

|

травмы и отравления |

3090 |

1954 |

|

Средний возраст на начало наблюдения, лет |

38,4 |

38,5 |

|

Средняя доза облучения, мГр |

75 |

214 |

Доля цензурируемых событий в обеих группах одинакова – 59,9%, а это означает, что интегральные характеристики процесса смертности в сравниваемых группах тоже будут близки. Действительно, время дожития в контрольной группе – 21,660 года и отличается только в третьем знаке от соответствующего значения в исследуемой группе – 21,656 года. Разница значений RMST в группах, т.е. сокращение дожития, статистически незначима (табл. 3). Скорректированное на возраст и регион сокращение дожития также статистически незначимо (-0,019 года, p=0,758). Следовательно, можно заключить, что при разбиении когорты по граничной дозе облучения 150 мГр сокращения дожития за счёт смертности от всех причин не выявлено.

Таблица 3

Сокращение дожития в группе «<150 мГр» по сравнению с группой «150+ мГр»

|

Причина смерти |

Сокращение дожития, лет |

p |

|

Все причины |

0,004 |

0,948 |

|

солидные ЗНО |

0,070 |

0,002 |

|

БСК |

0,087 |

0,041 |

|

травмы и отравления |

-0,134 |

<0,001 |

Отметим, что в работе [20] так же была показана практическая идентичность соответствующих кривых дожития (а, значит, и площадей под ними, т.е. отсутствие сокращения дожития), но для немного другой когорты ликвидаторов и на меньшем интервале наблюдения.

Рассмотрим вклад отдельных причин смерти в сокращение дожития.

Выбранные нами группы причин смерти можно отнести к основным причинам смерти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В обеих сравниваемых группах доля смертей от болезней системы кровообращения составляет 42%. На втором месте в контрольной группе смертность от травм и отравлений – 20%, чуть меньше доля смертей от солидных ЗНО – 16%. В группе «150+ мГр» доля смертей от солидных ЗНО и доля смертей от травм и отравлений одинакова – по 18%.

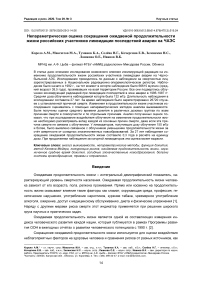

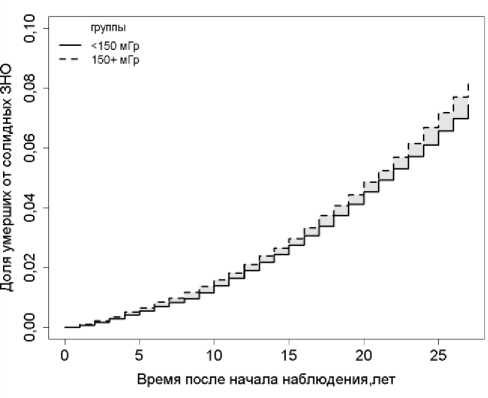

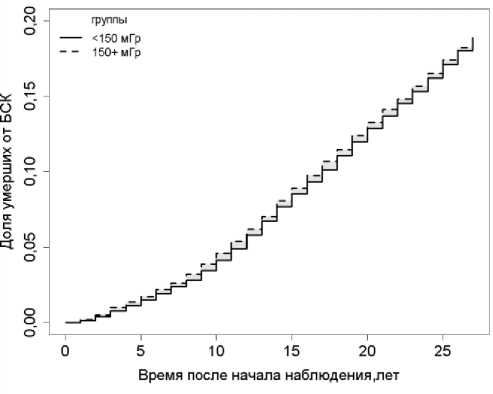

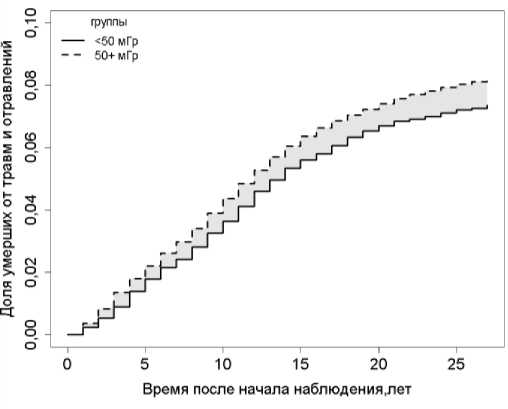

Все три группы причин вносят статистический значимый вклад в сокращения дожития. Смертность в группе «<150 мГр» от солидных ЗНО (рис. 1) и от болезней системы кровообращения (рис. 2) на всём интервале наблюдения меньше, чем в группе «150+ мГр». Их совокупный вклад в сокращение дожития почти полностью нивелируется за счёт смертности от травм и отравлений, которая на всём интервале наблюдения больше в контрольной группе, чем в группе «150+ мГр» (рис. 3).

Рис. 1. Кумулятивные функции смертности от солидных ЗНО в группах «<150 мГр» и «150+ мГр».

Рис. 2. Кумулятивные функции смертности от болезней системы кровообращения в группах «<150 мГр» и «150+ мГр».

Рис. 3. Кумулятивные функции смертности от травм и отравлений в группах «<150 мГр» и «150+ мГр».

Похожая тенденция в поведении кумулятивных функций смертности от травм и отравлений в контрольной и дозовой группах была отмечена в работе [20].

Для того, чтобы выяснить влияние величины граничной дозы при разбиении когорты на выявление сокращения дожития, мы повторили расчёты для следующего набора граничных доз {50 мГр, 75 мГр, 100 мГр}. Дополнительно провели сравнения каждой контрольной группы с двумя дозовыми группами, полученными разбиением дозового интервала в точке 150 мГр (т.е., например, контрольную группу «<50 мГр» сравнивали не только с дозовой группой «50+ мГр», но и с дозовыми группами [50; 150) мГр и «150+ мГр»). Результаты второго этапа анализа сведены в табл. 4.

Таблица 4

Разность числа лет дожития в различных группах сравнения (знаком * отмечены статистически значимые величины)

|

Группы сравнения |

Причины смерти |

|||

|

все причины |

солидные ЗНО |

БСК |

травмы и отравления |

|

|

<50 мГр – 50+ мГр |

0,478 * |

0,052 |

0,218 * |

0,168 * |

|

<50 мГр – [50; 150) мГр |

0,546* |

0,021 |

0,201* |

0,269* |

|

<50 мГр – 150+ мГр |

0,408* |

0,085* |

0,235* |

0,063 |

|

<75 мГр – 75+ мГр |

0,333 * |

0,048 |

0,143 * |

0,135 * |

|

<75 мГр – [75; 150) мГр |

0,413* |

0,016 |

0,121* |

0,257* |

|

<75 мГр – 150+ мГр |

0,262* |

0,078* |

0,163* |

0,026 |

|

<100 мГр – 100+ мГр |

-0,009 |

0,055 * |

0,074 |

-0,090 * |

|

<100 мГр – [100; 150) мГр |

-0,038 |

0,027 |

0,053 |

0,059 |

|

<100 мГр – 150+ мГр |

-0,002 |

0,069* |

0,089* |

-0,125* |

Прежде всего, обращает на себя внимание изменение знака вклада смертности от травм и отравлений в сокращение дожития. Если при сравнении групп «<150 мГр» и «150+ мГр» это вклад составлял -0,134 (см. табл. 3), то при сравнении групп «<50 мГр» и «50+ мГр» он равен 0,168. На рис. 4 видно, что на всём интервале наблюдения кривая смертности в контрольной группе ниже, чем в группе «50+ мГр» (рис. 3).

Рис. 4. Кумулятивные функции смертности от травм и отравлений в группах «<50 мГр» и «50+ мГр».

Приведённые в табл. 4 данные свидетельствуют о том, что в области доз до 150 мГр конкурирующие события не позволяют выявить влияние облучения на изменение продолжительности жизни. Трудно предположить прямой биологический механизм воздействия ионизирующего излучения на интенсивность смертности человека от травм и отравлений. Скорее всего, мы наблюдаем тут проявление каких-то других, возможно социальных, процессов.

Тем не менее, можно отметить довольно «устойчивый» вклад смертности от солидных ЗНО в сокращение дожития, а также «согласованное» поведение вкладов смертности от БСК и от травм и отравлений. Более отчётливо эта тенденция прослеживается, если выделить в отдельный блок результаты сравнения дозовой группы «150+ мГр» с различными контрольными группами (табл. 5).

Таблица 5 Разность числа лет дожития в группе «150+ мГр» по сравнению с различными контрольными группами

(знаком * отмечены статистически значимые величины)

|

Контрольная группа |

Причины смерти |

|||

|

все причины |

солидные ЗНО |

БСК |

травмы и отравления |

|

|

<50 мГр |

0,408* |

0,085* |

0,235* |

0,063 |

|

<75 мГр |

0,262* |

0,078* |

0,163* |

0,026 |

|

<100 мГр |

-0,002 |

0,069* |

0,089* |

-0,125* |

|

<150 мГр |

0,004 |

0,070* |

0,087* |

-0,134* |

Стабильное поведение вклада смертности от солидных ЗНО в сокращение дожития от всех причин, а также отсутствие статистически значимого вклада в диапазоне доз до 150 мЗв, вполне согласуется с выводом, который сделали авторы работы [18]: «В диапазоне малых доз облучения (для ликвидаторов с дозами менее 100 мГр) оценки радиационных рисков … пока не показали статистически значимых результатов. Непараметрические оценки относительного радиационного риска ... статистически значимы также только для доз 150 мГр и более».

Смертность от болезней системы кровообращения может вносить вклад в сокращение дожития, сравнимый с вкладом, который вносит смертность от солидных ЗНО. Но без привлечения дополнительного аналитического аппарата радиационную составляющую этого вклада определить затруднительно.

Таким образом, сокращение дожития в группе «150+ мГр» из-за смертности от солидных ЗНО вероятнее всего связано с облучением. При средней дозе 214 мГр в группе «150+ мГр» это означает потерю примерно 0,3 года на 1 Гр на каждый случай смерти от солидных ЗНО. Представленный результат несколько меньше величины 1 год на 1 Гр, приведённой в работе [3], потому что является прямой оценкой по результатам наблюдения за когортой взрослых мужчин, а нормативная величина дана для населения, т.е. в среднем для мужчин и женщин всех возрастов. Кроме того, наблюдение за когортой длилось 27 лет, больше половины участников исследования живы. Это означает что тенденции, приведённые на рис. 1, скорее всего, продолжатся ещё в течение многих лет, что, в свою очередь, приведёт к увеличению значения потери лет жизни на единицу дозы.

Заключение

Непараметрические методы анализа выживаемости, в целом, не так хорошо разработаны как параметрические методы, наверное потому, что они плохо подходят для прогнозирования, а предназначены для описания ситуации и сравнения. Тем не менее, в ряде случаев они позволяют проще получить вполне информативные результаты, необусловленные большим количеством допущений. В нашей работе мы применили непараметрические методы оценивания для анализа продолжительности жизни ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Изменение продолжительности жизни является интегральным показателем изменений в процессе смертности, на который влияет множество факторов, в том числе облучение ионизирующей радиацией. Изменение продолжительности жизни ликвидаторов было проанализировано без внешнего сравнения, контрольные группы выделялись из сформированной для исследования когорты.

Была выполнена оценка изменения продолжительности жизни в различных дозовых группах и проанализирована связь отдельных причин смерти с этими изменениями.

Из проведённого анализа следует, что при исследовании воздействия облучения на изменение продолжительности жизни необходимо рассматривать вклад каждой из основных причин смерти, даже если эта причина смерти не связана с облучением. В ходе анализа было отмечено значительное влияние (как «положительное» так и «отрицательное») несвязанного с облучением процесса смертности от травм и отравлений на продолжительность жизни ликвидаторов в различных дозовых группах. Этот труднообъяснимый феномен требует дальнейшего изучения, наверное, более чувствительными методами анализа.

Болезни системы кровообращения являлись основной причиной смерти ликвидаторов. Изменение смертности от болезней системы кровообращения вносило порой решающий вклад в изменение продолжительность жизни ликвидаторов в различных дозовых группах. Для определения радиационной доли этого вклада необходим дополнительный аналитический аппарат.

У ликвидаторов, получивших дозу 150 мГр и более, было выявлено связанное с облучением уменьшение продолжительности жизни за счёт смертности от солидных злокачественных новообразований. Полученная оценка потерь лет жизни в расчёте на единицу дозы меньше, чем используемая в нормативных документах величина, но при продолжении наблюдения за когортой ликвидаторов эта оценка, скорее всего, будет расти.

Список литературы Непараметрическая оценка сокращения ожидаемой продолжительности жизни российских участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

- Santrock J.W. Life expectancy. A topical approach to life-span development. New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 2007. P. 128-132.

- Human Development Report 2014. Technical Notes. [Электронный ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_technical_notes.pdf (дата обращения 06.07.2020).

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные правила и нормативы. СанПиН 2.6.1.2523-09. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с.

- Anderson R.N. Method for constructing complete annual U.S. life tables. National Center for Health Statis-tics //Vital Health Stat. 1999. V. 2, N 129. P. 1-28.

- Горский А.И., Максютов М.А., Туманов К.А., Кочергина Е.В., Иванов В.К. Оценка влияния радиационного фактора на среднее время дожития при заболевании ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС солидными злокачественными новообразованиями //Радиационная биология. Радиоэкология. 2019. Т. 59, № 1. С. 37-45.

- Baade P.D., Youlden D.R., Andersson T.M., Youl P.H., Kimlin M.G., Aitken J.F., Biggar R.J. Estimating the change in life expectancy after a diagnosis of cancer among the Australian population //BMJ Open. 2015. V. 5, N 4. P. 1-7.

- Dehbi H.M., Royston P., Hackshaw A. Life expectancy difference and life expectancy ratio: two measures of treatment effects in randomized trials with non-proportional hazards //BMJ. 2017. V. 357. P. 1-7.

- Kaplan E.L., Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations //J. Amer. Statist. Assoc. 1958. V. 53, N 282. P. 457-481.

- Kleinbaum D.G., Klein M. Survival analysis. A self‐learning text. Third edition. New York: Springer-Verlag, 2012.

- Handbook of survival analysis. Eds.: J.P. Klein, H.C. van Houwelingen, J.G. Ibrahim, T.H. Scheike. New York: Chapman and Hall/CRC, 2014. 656 p.

- Therneau T.M., Crowson C.S., Atkinson E.J. Adjusted survival curves. 2015. [Электронный ресурс]. URL: https://cran.r-project.org/web/packages/survival/vignettes/adjcurve.pdf (дата обращения 06.07.2020).

- Tian L., Zhao L., Wei L.J. Predicting the restricted mean event time with the subject’s baseline covariates in survival analysis //Biostatistics. 2014. V. 15, N 2. P. 222-233.

- Kalbfleisch J.D., Prentice R.L. The statistical analysis of survival time data. New York: John Wiley, 1980. P. 223-224.

- Zhang M.-J., Fine J. Summarizing differences in cumulative incidence functions //Stat. Med. 2008. V. 27, N 24. P. 4939-4949.

- Lyu J., Chen J., Hou Y., Chen Z. Comparison of two treatments in the presence of competing risks //Pharmaceutical Statistics. 2020. DOI: 10.1002/pst.2028.

- The R Project for Statistical Computing. [Электронный ресурс]. URL: https://www.r-project.org/ (дата обращения 06.07.2020).

- Медицинские радиологические последствия Чернобыля: прогноз и фактические данные спустя 30 лет /Под общей ред. чл.-кор. РАН В.К. Иванова, чл.-кор. РАН А.Д. Каприна. М.: ГЕОС, 2015. 450 с.

- Иванов В.К., Карпенко С.В., Кащеев В.В., Чекин С.Ю., Максютов М.А., Туманов К.А., Щукина Н.В., Кочергина Е.В., Зеленская Н.С., Лашкова О.Е., Иванов С.А., Каприн А.Д. Радиационные риски российских участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС за период 1992-2017 гг. Часть II: смертность от солидных раков //Радиация и риск. 2020. Т. 29, № 1. С. 18-31.

- ICD-10 Version 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://icd.who.int/browse10/2019/en (дата обращения 06.07.2020).

- Горский А.И., Максютов М.А., Туманов К.А., Кочергина Е.В., Иванов В.К. Анализ смертности ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС по данным Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) за период наблюдения 1992-2010 годы //Радиация и риск. 2013. Т. 22, № 2. С. 35-51.