Непарный шелкопряд как ключевой вид грызущих филлофагов в березовых лесах Западной Сибири

Автор: Максимов Сергей Алексеевич, Марущак Валерий Николаевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: фауна

Статья в выпуске: 3-3 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны основные особенности механизма массовых размножений непарного шелкопряда в березовых лесах Западной Сибири. Со вспышками массовых размножений непарного шелкопряда связано повышение численности как его консументов, так и нескольких видов бабочек из сем. Zygaenidae и Nymphalidae. Очагами массового размножения непарного шелкопряда становятся, как правило, насаждения, растущие на бедных почвах. В тоже время очаги филлофага выделяются своим биоразнообразием.

Береза, непарный шелкопряд, сосущие корни, погодные факторы, массовое размножение, биоразнообразие

Короткий адрес: https://sciup.org/148201920

IDR: 148201920 | УДК: 595.787:591.526+574.472

Текст научной статьи Непарный шелкопряд как ключевой вид грызущих филлофагов в березовых лесах Западной Сибири

Большая часть территории Урала покрыта лесами. В южной части Уральского региона в лесостепной зоне Свердловской, Тюменской, Курганской областей и даже в южной степной половине Челябинской области березовые и в меньшей степени сосновые насаждения занимают значительные площади. Березовые леса восточной половины Урала относятся к зоне Западносибирских березовых лесов. Заметным компонентом животного населения березовых насаждений являются грызущие филлофаги. К ним относятся несколько десятков видов чешуекрылых и пилильщиков, питающихся листьями березы и ведущих открытый образ жизни. Многие виды грызущих филлофагов, а возможно, и все их виды, дают вспышки массового размножения. Наиболее известным филлофа-гом, консументом березы, являются непарный шелкопряд (Lyman-tria dispar L.), который периодически дефолиирует лиственные леса умеренной климатической зоны всего Северного полушария [11]. В Зауралье вспышки численности непарного шелкопряда возникают часто. На Западном склоне Урала они случаются гораздо реже.

С непарным шелкопрядом в березовых насаждениях Урала нередко проводится борьба, в ходе которой очаги массового размножения фил-лофага обрабатываются инсектицидами на больших площадях. Так, в 1996-1997 гг. на юге Тюменской области очаги непарника были обработаны пиретроидными препаратами на площади 130 тыс. га, а в 2011 г. в Курганской области и на юге Челябинской области – на площади 400 тыс. га. На эти мероприятия в общей сложности было затрачено около 200 млн. руб. В настоящее время в работах по динамике численности непарного шелкопряда в качестве синонимов видового названия чешуекрылого употребляется слова «филлофаг» и «вредитель». Так поступают и авторы настоящей статьи.

Максимов Сергей Алексеевич, кандидат биологических наук, научный сотрудник

Однако слово «вредитель» мы используем с чувством неловкости и сильного внутреннего сопротивления, так как непарный шелкопряд, вообще говоря, не наносит вреда кормовому растению. После дефолиации непарным шелкопрядом в конце июня березы, как правило, через 2 недели восстанавливают листву и благополучно проходят нормальный вегетационный цикл. Например, в 1996 г. на юге Тюменской области объеденная непарником листва уже к июлю восстановилась, а в 1997 г. численность филлофага снизилась сама по себе [7]. В 2011 г. в Челябинской области дефолиированные непарным шелкопрядом насаждения также полностью восстановили листву, на следующий же год дефолиации они не подвергались [9]. В то же время деревья, потерявшие листву в очагах непарника в 2010 г., внезапно погибли, что и послужило основанием для планирования широкомасштабных мероприятий по борьбе с непарным шелкопрядом в Челябинской и Курганской областях в 2011 г.

Динамика численности непарного шелкопряда, как и других видов грызущих филлофагов, отличается непредсказуемостью. Его очаги возникают всегда неожиданно. Численность филлофага в очагах может внезапно падать, а затем возобновляет свой рост. Иногда плотность популяций не-парника поддерживается в насаждении на высоком уровне в течение 10 и более лет, а иногда она сильно возрастает в течение 1 года, а на следующий год так же быстро снижается. Известный лесной энтомолог Н.Г. Коломиец, выступая в 1996 г. перед работниками Тюменского управления лесами, высказал мнение, что вспышки массового размножения грызущих филлофагов, в том числе непарного шелкопряда, относятся к принципиально непредсказуемым явлениям. Изучая динамику популяции грызущих филлофагов Урала, мы пришли к выводу, что у каждого их вида имеется свой механизм массовых размножений. В основе механизмов массовых размножений хвое-листогрызущих вредителей лежит не описанное до сих пор явление. Если распускание почек или интенсивный рост побегов у кормовых растений совпадают по времени с началом роста нового поколения сосущих корней, а деревья в этот момент находятся в состоянии водного стресса, то рост корней нарушается, и данное поколение тонких корней развивается слабым или даже не вырастает совсем. Средний срок жизни сосущих корней у наших древесных пород составляет 4 года [4]. В насаждении, где оказалось не развившимся одно из поколений сосущих корней, на 4 года возникает их недостаток – оно становится очагом массового размножения. Личинки филлофага, питающиеся кормовым растением с недостатком сосущих корней, имеют повышенную выживаемость, что и служит причиной роста численности насекомого в очаге [6].

Знание механизма массовых размножений непарного шелкопряда позволяет объяснить все особенности динамики популяций филлофага, предсказывать возникновение его очагов и протекание вспышек массового размножения. Оно позволяет даже предсказывать гибель деревьев после дефолиации гусеницами непарника [7]. Кроме того, со вспышками массового размножения непарного шелкопряда связано повышение биоразнообразия в березовых насаждениях. Этот аспект массовых размножений непарного шелкопряда по существу оставался вне поля зрения энтомологов. Вместе с тем он позволяет взглянуть на вспышки численности филлофага другими глазами, и по нашему мнению, заслуживает внимания исследователей.

Цель работы: описать те особенности возникновения очагов массового размножения непарного шелкопряда, которые имеют отношение к повышению биоразнообразия в березовых насаждениях Урала во время массовых размножений.

Материалы и методика. Работа проводилась в 1986-2013 гг. на юге Свердловской области, а также в Челябинской, Курганской, Тюменской областях. Методика работы включала ежегодные учеты непарного шелкопряда по яйцекладкам на большом числе постоянных пробных площадей; ежегодное составление таблиц выживания филло-фага на искусственно заселенных его яйцекладками модельных деревьях; ежегодное получение проб интактных корней кормовых растений на постоянных пробных площадях; наблюдения за динамикой таяния снега и прогревания почвы в апреле-мае в березовых насаждениях в Ботаническом саду УрО РАН и в окрестностях г. Екатеринбурга; изучение факторов, определяющих тепловые свойства почвы весной; наблюдения за ростом сосущих корней у березы в Ботаническом саду УрО РАН; ежегодные фенологические наблюдения за кормовыми породами непарного шелкопряда. Количество постоянных пробных площадей составляло в общей сложности около 60. 15-17 из них располагались в березовых насаждениях около ст. Перебор в Каменск-Уральском районе Свердловской области. В 1995-2013 гг. около 10 модельных деревьев в Каменск-Уральском, Белоярском и Сысертском районах на юго-востоке Свердловской области искусственно заселялось яйцекладками непарника.

Метод составления таблиц выживания филлофага на модельных деревьях основан на том, что гусеницы непарного шелкопряда, поднявшись в 1-м возрасте в крону, остаются на модельном дереве до конца развития [3].

Особый раздел методики работы составляли учеты насекомых в очагах массового размножения непарника и в контрольных неочаговых насаждениях. Поскольку многие из видов насекомых, обитающих в березовом лесу, на той или иной стадии своего жизненного цикла встречаются на стволах берез, учеты их можно проводить параллельно с учетами непарного шелкопряда, осматривая нижние части стволов берез. Учеты наиболее важных групп насекомых, связанных с образованием очагов непарного шелкопряда, таких, как пестрянки (Zygaenidae) и нимфалиды (Nymphalidae), проводились также отдельно, на цветущих растениях.

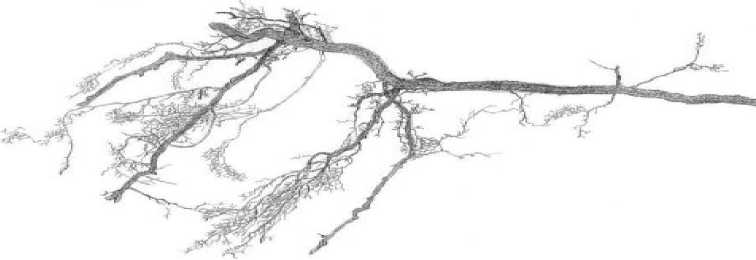

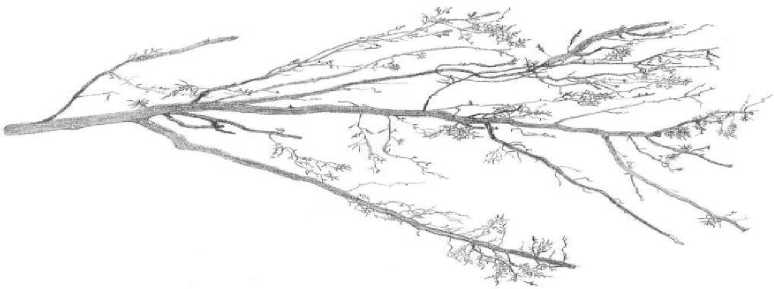

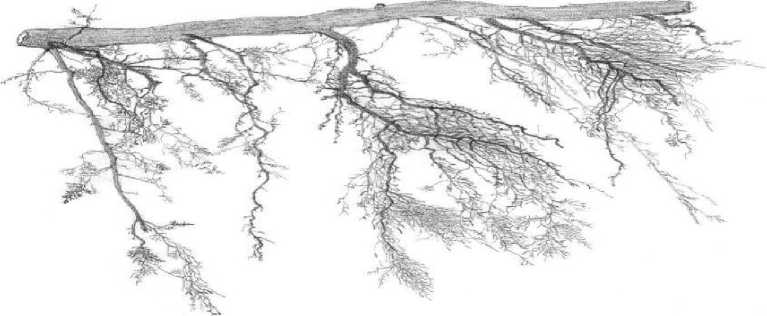

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 и 2 представлены таблицы выживания непарного шелкопряда на модельном дереве №1 на постоянной пробной площади №4 около ст. Перебор в 20032004 гг. и 2008-2009 гг. В 2004 г. в березовых насаждениях в окрестностях ст. Перебор возник очаг непарного шелкопряда. Его возникновение проявилось в том, что гусеницы непарника перестали гибнуть в старших возрастах и почти все доживали до стадии куколок (табл. 1). Очевидно, в 2004 г. произошли какие-то изменения в физиологическом состоянии кормового растения, так что его листва стала благоприятной для питания гусениц непарного шелкопряда. Как показали наши наблюдения, изменение физиологического состояния кормового растения при возникновении очага связаны с появлением у него дефицита тонких корней. Тонкими, сосущими корнями называются периодически обновляющиеся корни кормовых растений, выполняющие у деревьев основную работу по поглощению воды и минеральных веществ [2, 12]. В 2005 г. на юго-востоке Свердловской области очаги непарного шелкопряда возникли повсеместно. По нашим данным, «очаговое состояние» насаждений, возникнув, поддерживается чаще всего 4 года [4]. 4 года – это средний срок жизни сосущих корней у древесных пород умеренной климатической зоны Северного полушария [4]. Очаги, возникшие в 2005 г., в 2009 г. должны были прекратить свое существование, так как в 2009 г. у берез должно было восстановиться нормальное количество тонких корней. В 2009 г. повсеместно в Свердловской области выживаемость гусениц непарного шелкопряда понизилась, и его численность упала (табл. 2). Однако в 2009 г. на небольшой площади (около 300 га) в березовых насаждениях между ст. Перебор и с. Покровское очаг непарного шелкопряда возник заново. На рис. 1 показаны образцы интактных корней березы, взятые на постоянной пробной площади №9 в 2008 г. (рис. 1а), 2009 г. (рис. 1б) и в 2012 г. (рис. 1в). В 2006-2008 гг. в этом месте интенсивность очага была невысокой, в 2009 г. она выросла в 3 раза (рис. 1б), а в 2012 г. насаждения вернулись к неочаговому состоянию (рис. 1в).

Таблица 1. Выживаемость непарного шелкопряда на модельном дереве №1 на постоянной пробной площади №4 около ст. Перебор в 2003-2004 гг.

|

Количество особей не-парника на дереве |

Годы |

||

|

2003 |

2004 |

||

|

гусеницы |

1-го возр. |

19 [30-40] |

3 [6-8] |

|

2-го возр. |

19 [30-40] |

2 [6-8] |

|

|

3-го возр. |

14 (дв.) [20-30] |

2 [6-8] |

|

|

4-го возр. |

3 [5] |

4 (1 дв.) [6] |

|

|

5-го возр. |

0 |

6 [4] |

|

|

предкуколки и куколки |

0 |

6 (2дв.) [4] |

|

Таблица 2. Выживаемость непарного шелкопряда на модельном дереве №1 на постоянной пробной площади №4 около ст. Перебор в 2008-2009 гг.

|

Количество особей не-парника на дереве |

Годы |

||

|

2008 |

2009 |

||

|

гусеницы |

1-го возр. |

120 [150] |

50 [60] |

|

2-го возр. |

139 [130] |

56 [60] |

|

|

3-го возр. |

- |

29 [30] |

|

|

4-го возр. |

23 (6дв.) [20] |

17 (4дв., 3Ар.) [20] |

|

|

5-го возр. |

9 (2Ар.) [10] |

3 [6] |

|

|

предкуколки и куколки |

4 (2дв.) [6] |

0 |

|

Примечание: цифры в столбцах таблиц означают число особей непарника, обнаруженных на стволе модельного дерева; цифры в круглых скобках: дв. – число гусениц с яйцами или предкуколок и куколок с личинками двукрылых, Ар. – число гусениц, зараженных Apanteles sp.; цифры в квадратных скобках – приблизительно число особей вредителя в кроне

Каким же образом у берез возникает дефицит тонких корней? Как это ни странно, образование очагов непарного шелкопряда всегда можно связать с определенной датой. Так, очаги филлофа-га между ст. Перебор и с. Первомайское в 2009г. возникли 12 мая. Об этом свидетельствуют данные измерений температуры почвы на постоянных пробных площадях. По нашим наблюдениям, корни берез на юге Свердловской области начинают рост, когда почва прогреется до приблизительно + 60С. 12 мая 2009 г. после потепления, происходило быстрое распускание почек у берез, и температура корнеобитаемого слоя почвы достигла + 60С и выше (табл. 3). Однако в березовых насаждениях между ст. Перебор и с. Покровское у деревьев в это время на глубине 30 см около стволов почва еще не оттаяла, что создавало трудности для водоснабжения, то есть растения испытывали водный стресс в момент перехода к высоким температурам воздуха и резкого ускорения развития листьев. Очевидно, именно этот фактор предопределил возникновение очага массового размножения в 2009 г. около ст. Перебор и с. Покровское. По нашей классификации, данный тип сценария возникновения очага относится к 4-му из 4-х типов погодных сценариев, благоприятствующих началу вспышек массового размножения непарного шелкопряда [6]. Он включает в себя следующую цепь событий. После влажного конца осени в начале зимы выпадает большое количество снега и начинаются морозы. Замерзание почвы происходит от стволов деревьев, поскольку толстый слой снега предохраняет почву от замерзания с поверхности. После превращения жидкой воды в лед в почвенных капиллярах падает давление водяного пара, и вода начинает перемещаться по капиллярам к зоне замерзания. В результате вокруг оснований стволов берез формируются кольца насыщенной льдом почвы, медленно оттаивающей весной вследствие высокой теплоемкости льда (табл. 3). Таким образом, сущность образования очагов массового размножения непарного шелкопряда заключается в следующем. Если в момент быстрого прогревания основного корнеобитаемого слоя почвы весной до +60С и выше у деревьев происходит распускание почек, и они находятся под воздействием водного стресса (табл. 3), то развитие нового поколения сосущих корней нарушается, и в дальнейшем оно остается недоразвитым. В результате у кормовых растений филлофага на время, равное среднему сроку жизни сосущих корней, возникает их недостаток (рис.). Гусеницы чешуекрылого, питающиеся листвой кормового растения с недостатком нитевидных сосущих корней, имеют повышенную выживаемость в старших возрастах (табл. 1), что служит причиной роста численности филлофага.

Одной из загадок динамики популяций непарного шелкопряда является приуроченность его очагов к определенным насаждениям [1]. Например, в березовых насаждениях около ст. Перебор мы наблюдали за возникновением очагов массового размножения филлофага в 1991, 1996, 2000, 2004, 2005, 2009 гг. С 1996 г. по 2012 г. численность непарника здесь непрерывно поддерживалась на повышенном уровне (в среднем около 100 гусениц на дерево). В то же время в березовых насаждениях в долине р. Сысерти в 30 км западнее, служивших контролем, плотность популяции непарного шелкопряда была постоянно низкой. Такая разница объясняется разницей в строении корневых систем деревьев. В окрестностях ст. Перебор березовые насаждения растут на бедных почвах, и основная масса тонких корней у берез сосредоточена в верхнем слое почвы толщиной 6 см, а корни берез в долине р. Сысерти рассредоточены в довольно толстом слое почвы до 30 см. Кроме того, в насаждениях около ст. Перебор хорошо выражена смена поколений тонких корней [8].

Таблица 3. Температура почвы на постоянной пробной площади №9 около ст. Перебор и №2 в окрестностях ст. Марамзино 12 мая 2009 г. на расстоянии 15 и 80 см от ствола модельных деревьев

|

Название учетной площади |

Глубина, на которой измерялась температура почвы |

Температуры почвы на расстоянии от ствола (0С) |

|

|

15 см |

80 см |

||

|

№2 около ст. Марамзино |

10 см |

6,3 |

6,1 |

|

20 см |

5,0 |

4,9 |

|

|

30 см |

3,0 |

+2,8 |

|

|

№3 около ст. Перебор |

10 см |

3,5 |

6,1 |

|

20 см |

1,1 |

5,2 |

|

|

30 см |

0,0 |

+3,6 |

|

Работая в очагах массового размножения непарного шелкопряда, мы обратили внимание на то, что кроме большого количества паразитоидов, хищников и сапрофагов в них неизменно наблюдается повышенная численность нескольких видов пестрянок (Zygaenidae). Позднее в очаге непарного шелкопряда было обнаружено повышение численности также видов из сем. Nymphalidae, гусеницы которых питаются на фиалках. В табл. 4 приведены данные учетов насекомых на стволах берез, сделанные в 2011 г. в очаге непарного шелкопряда и в неочаговых насаждениях. Насекомых, обнаруженных во время учетов, можно разделить на 3 группы: другие виды грызущих филлофагов; парази-тоиды, хищники и сапрофаги; виды бабочек из сем. пестрянок и нимфалид. Численность остальных видов грызущих филлофагов не связана с численностью непарного шелкопряда (исключения из этого правила встречаются, но в других регионах). Повышение в очагах непарника численности пара-зитоидов, сапрофагов и хищников, которые, как правило, также играют роль сапрофагов, ожидаемо. Наиболее, интересным, на наш взгляд, является повышение плотности популяции пестрянок и нимфалид в очагах непарного шелкопряда. Судя по данным наших учетов, оно определяется тем, что в очагах уменьшается густота сосущих корней берез (рис. 1) По-видимому, кормовые растения пестрянок и нимфалид (бобовые и фиалковые) вследствие ослабления конкуренции с корнями березы изменяют свой химический состав и становятся более благоприятными для питания гусениц бабочек данных семейств. По существу, мы имеем дело со вспышками массового размножения, являющимися в некотором смысле зеркальным отражением вспышек численности непарного шелкопряда. Вероятно, повышение численности пестрянок и ним-фалид аналогично подъемам плотности популяций у небольших растительноядных млекопитающих и птиц.

Как это видно из приведенных примеров, борьба с непарным шелкопрядом в 1996-1997 гг. в Тюменской области и в 2011 г. в Челябинской и Курганской областях была не нужна. И подобные ситуации встречаются часто. Мы хотели рассмотреть методы оптимизации борьбы с непарным шелкопрядом, однако статья на данную тему требует привлечения дополнительного материала, что значительно расширяет ее объем. Поэтому мы решили рассмотреть те аспекты динамики численности непарного шелкопряда, которые характеризуют его значение в экосистеме березовых лесов. Для видов, играющих важную роль в функционировании экосистем или поддержании биоразнообразия, было предложено понятие «ключевые виды» [10]. Существует очень мало видов животных, которым можно было бы приписать ключевое значение в наземных экосистемах [10]. На наш взгляд, на роль ключевого вида в березовых насаждениях Урала и Западной Сибири, может претендовать непарный шелкопряд [5].

а

Рис. 1. Образцы интактных корней березы, взятые на постоянной пробной площади № 9 в окрестностях ст. Перебор осенью в 2008 г. (а) и 2009 г. (б) и 2012 г. (в)

Таблица 4. Результаты учетов беспозвоночных на стволах деревьев в очаге непарного шелкопряда около ст. Перебор (пробные площади№3 и №4) и в неочаговых насаждениях, проведенных в июне 2011 г.

|

Названия семейств, родов и видов |

Количество особей на 150 деревьев в очаге непарного шелкопряда |

Количество особей на 150 деревьев в неочаговых насаждениях |

|

Костянки сем. Lithobidae |

5 |

1 |

|

Щелкуны – Elateridae: Selatosomus aeneus L. Prosternon tesselatum Latr. Melanotus rufipes Hbst Elater cinnabarinus Eschz. |

8 |

2 |

|

3 |

2 |

|

|

1 |

- |

|

|

1 |

- |

|

|

Кожееды - Dermestidae |

12 |

- |

|

Мягкотелки-Canthuridae Cantharis rustica Fall. |

1 |

|

|

Малашки – MelyridaeMalachius bipustulatus l. |

1 |

- |

|

Ктыри - Asilidae |

3 |

- |

|

Бекасницы - Rhagionidae |

5 |

- |

|

Тахины – Tachinidae: Parasetigena siilvestris R.D. |

9 |

- |

|

Серые мясные мухи – Sarcophagidae Sarcophaga sp. |

3 |

- |

|

Бабочки пестрянки – Zygaenidae (гусеницы) |

10 |

- |

|

Бабочки нимфалиды – Nymphalidae (гусеницы и куколки) |

3 |

- |

|

Пилильщики – Tenthredinidae (личинки) |

9 |

15 |

|

Клопы щитник и древесные - Acanthosomatidae |

10 |

9 |

Список литературы Непарный шелкопряд как ключевой вид грызущих филлофагов в березовых лесах Западной Сибири

- Воронцов, А.Н. Лесная энтомология. -М.: Высшая школа, 1982. С. 282.

- Колесников, В.А. Методы изучения корневой системы древесных растений. -М.: Лесн. пром-сть, 1972. С. 7.

- Максимов, С.А. Таблицы выживания непарного шелкопряда в неочаговых и очаговых насаждений/С.А. Максимов, В.Н. Марущак, А.Н. Тишечкин//Известия С-Петербургской лесотехнической академии. 2008. Вып. 182. С. 190-200.

- Максимов, С.А. Новый метод определения срока жизни сосущих корней у древесных пород/С.А. Максимов, В.Н. Марущак//Ботанические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия и инновационные решения. -Белгород, 2009. С. 252-257.

- Максимов, С.А. Ключевые виды и биологическое разнообразие в березовых лесах Западной Сибири/С.А. Максимов, В.Н. Марущак//Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Матер. XI конференции, 2010. С. 106-109.

- Максимов, С.А. К теории динамики популяций непарного шелкопряда на Урале/С.А. Максимов, В.Н. Марущак//Аграрный вестник Урала. 2011а. 88 (9). С. 13-16.

- Максимов, С.А. К причинам гибели деревьев в очагах массового размножения непарного шелкопряда/С.А. Максимов, В.Н. Марущак//Экология России: на пути к инновациям. Межвуз. сборн. научн. трудов. 2011б. С. 108-115.

- Максимов, С.А. Мониторинг динамики численности грызущих филлофагов как метод биоиндикации лесных экосистем (на примере непарного шелкопряда)/С.А. Максимов, В.Н. Марущак//Биологический мониторинг природно-техногенных систем. Матер. Всеросс. научно-практ. конф. Ч. 1. -Киров, 2011в. С. 77-81.

- Максимов, С.А. О механизме массовых размножений непарного шелкопряда на Южном Урале/С.А. Максимов, В.Н. Марущак//Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Т. 3. Матер. VII Междунар. симпозиума. -М.: РАН, 2012. С. 152-159.

- Bond, W.J. Keystone species/Biodiversity and Ecosystem Function. -Berlin: Sp-Ver., 1994. P. 237-253.

- Elkinton, I.S. Population dynamics of gypsy moth in North America/I.S. Elkinton, A.V. Liebhold//Annu. Rev. Entomol. 1990. V. 35. P. 571-596.

- Thomas, P. Trees: their natural history. -Cambridge: Univer. Press, 2003. P. 78-84.