Неполные переломы рёбер у детей при сочетанной травме (клинико-морфологическое исследование)

Автор: Караваев Владимир Михайлович, Рябых Сергей Олегович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Случаи закрытых торакальных повреждений были проанализированы в клинической практике и во время секционных исследований у детей. Изучены характер травмы ребер, частота и локализация неполных переломов, а также корреляция исследуемого параметра с учетом механизма травматизма, тяжести травматизма и возраста детей. Обоснована тактика клинического обследования детей с тяжелой торакальной травмой, а также в летальных исходах - детали медицинского обследования.

Короткий адрес: https://sciup.org/142134589

IDR: 142134589

Текст научной статьи Неполные переломы рёбер у детей при сочетанной травме (клинико-морфологическое исследование)

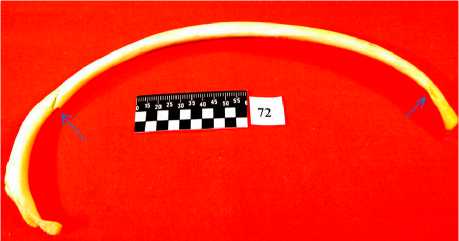

К одной из характерных особенностей повреждений рёбер в детском возрасте многие исследователи относят возможность формирования неполных переломов: надломов и складчатых переломов [3, 5, 8, 9]. Под надломом кости (Greenstick fracture) понимают нарушение целостности лишь одной костной пластинки (рис. 1), складчатые переломы (Torus/buckle fracture) включают желобовидную или валикообразную деформацию костной пластинки (рис. 2) без нарушения её целостности [6, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19].

Рис. 1. Макропрепарат: надлом ребра, повреждение внутренней пластинки (мальчик 8 лет, переезд колесом автобуса)

Рис. 2. Макропрепарат: складчатый перелом ребра (мальчик 9 лет, переезд грузовой автомашиной)

Рентгенологическая диагностика неполных переломов рёбер в клинической практике представляет определённые трудности [4, 7, 11, 16]. При секционном исследовании для выявления неполных, особенно складчатых, переломов также требуется их целенаправленный поиск. Сведения о морфологической характеристике и локализации неполных переломов рёбер могут облегчить диагностику таких повреждений [14, 19]. Вместе с тем, в доступ- ной литературе отсутствуют данные о частоте и локализации надломов и складчатых переломов рёбер у детей.

Целью работы являлось изучение на клиническом и секционном материале частоты и локализации неполных переломов (надломов и складчатых переломов) рёбер у детей при тупой сочетанной травме тела.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось у 12880 детей, находившихся в травматологическом отделении ДГБ № 1 г. Санкт-Петербурга за период 2003-2010 г. У 74 детей отмечена травма ребер. Больные, с учётом принятой в педиатрии периодизации детского возраста [1], распределены по группам: 13 наблюдений в возрасте до 3 лет (период новорождённости, грудной возраст и преддошкольный возраст), 26 наблюдений – от 4 до 11 лет (дошкольный и младший школьный возраст), 35 наблюдений – от 12 до 18 лет (старший школьный возраст). По обстоятельствам получения повреждений материал был распределён следующим образом: падение с высоты – 25 случаев, удар автомобилем – 22, травма в салоне автомобиля – 17 и прочие случаи – 10 наблюдений.

Группа сравнения представлена 101 случаем смертельной травмы детей, переломы рёбер отмечены в 56 случаях: 6 наблюдений в возрасте до 3 лет, 19 наблюдений – от 4 до 11 лет, 31 наблюдение – 12-18 лет. Обстоятельства травмы: падение с высоты 30 случаев, удар автомобилем 6, переезд ко- лесом автомобиля 15, травма в салоне автомобиля 2 и прочие случаи 3 наблюдения. Смерть всех потерпевших наступила на месте происшествия.

В план стационарного обследования детей входил осмотр, обзорная рентгенограмма грудной клетки. В 43 (58,1 %) случаях обследование дополнено компьютерной томографией (КТ) для уточнения типа перелома, локализации в «части круга», прогнозирования сроков реабилитации и ультразвуковым сканированием органов грудной клетки для оценки количества жидкости в плевральных полостях и динамики ее количества.

Трупы детей, погибших в результате сочетанной травмы, были подвергнуты полному судебно-медицинскому исследованию; часть повреждённых рёбер была изъята и проведено их фрактологическое исследование.

Для оценки значимости различий между сравниваемыми группами применён метод углового преобразования Фишера (pφ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В группе клинических наблюдений повреждения рёбер, включая как полные, так и неполные их переломы, имели место в 0,6 % случаев. Полученные результаты близки к литературным данным [13]. Все дети жаловались на боль (у детей до двух лет – беспокойство), связанную с движениями и положением туловища в кровати. При осмотре отмечались отек, у 63 (85,1 %) детей – гематомы, болезненность при пальпации и осевой нагрузке на грудную клетку. В двух случаях переломы реберного каркаса сопровождались гемотораксом, в трех случаях – гемопневмотораксом.

Количество переломов на один случай с повреждением скелета грудной клетки на клиническом материале в группе до трех лет составило в среднем 1,4 повреждений ребер, в группе от четырех до 11 лет – 2,5, в группе от 12 до 18 лет – 3,7.

В секционных наблюдениях повреждения рёбер у детей отмечены значительно чаще, в 57 % случаях тупой сочетанной травмы. При этом у детей в возрасте до трех лет случаи с повреждениями рёбер составили 35 % наблюдений, в возрасте 4-11 лет – 50 % и в старшей под+группе 67 % тупой сочетанной травмы. На секционном материале в младшей подгруппе на один случай с травмой рёбер приходилось в среднем по пять полных и неполных пере- ломов, в подгруппе 4-11 лет – шесть и в старшей под-группе в среднем семь повреждений.

Таким образом, и в клинических, и в секционных наблюдениях прослеживается общая закономерность: с увеличением возраста детей увеличивается и частота случаев с повреждением рёбер, и общее количество повреждений в отдельном случае.

Данные о количестве и характере повреждений рёбер представлены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение повреждений рёбер на клиническом и секционном материале

|

Показатель |

Наблюдения |

|

|

клинические |

секционные |

|

|

Количество наблюдений |

12880 |

101 |

|

Случаи с повреждениями рёбер |

74 |

56 |

|

Общее количество повреждений рёбер |

213 |

362 |

|

Случаи с надломами рёбер |

23 |

18 |

|

Количество надломов |

57 |

67 |

|

Случаи со складчатыми переломами |

15 |

12 |

|

Количество складчатых переломов |

42 |

35 |

Полученные данные свидетельствуют, что случаи с надломами (31 % наблюдений с повреждениями рёбер у детей в клинике и 32 % на секционном материале) и со складчатыми переломами (20 % и 21 % соответственно) встречались в сравниваемых группах с примерно одинаковой частотой. Вместе с тем, при смертельной травме сила воздействия была заведомо выше. Следствием этого явилось то, что в клинических наблюдениях общее количество переломов (в среднем 3 перелома на одно наблюдение) оказалось вдвое меньше, чем в случаях смертельной травмы (7 переломов), а доля неполных переломов выше. На надломы у детей в клинике пришлось 29 % всех повреждений рёбер, на секционном материале 19 % (pφ<0,001); складчатые переломы составили 20 % и 10 % повреждений рёбер соответственно (pφ<0,001).

Можно видеть, что и в клинических, и в секционных наблюдениях количество надломов превышало (pφ<0,05 и pφ<0,001 соответственно) количество складчатых переломов. Следует отметить, что в ряде случаев можно было наблюдать на одном ребре и надлом, и складчатый перелом (рис. 3).

Рис. 3. Макропрепарат: надлом и складчатый перелом ребра (мальчик 16 лет, падение с высоты)

При обследовании детей в клинике выявлено восемь надломов у детей в возрасте до трех лет (44 % всех повреждений рёбер в данной подгруппе), 17 надломов (26 %) у детей 4-11 лет и 32 надломов (25 %) у детей старшей группы.

На секционном материале у детей в возрасте от новорождённости до трех лет обнаружено семь надломов (26 % всех повреждений рёбер в этой возрастной подгруппе), в возрасте от четырех до 11 лет – 32 надлома (27 %). У старших детей было 28 надломов и относительное их количество (13 %) оказалось вдвое меньше, чем в младшей и средней подгруппе (pφ < 0,03, pφ < 0,001 соответственно). Можно видеть, что как в клинических, так и в секционных наблюдениях доля надломов уменьшается с увеличением возраста детей.

При надломах в обеих сравниваемых группах повреждения локализовались преимущественно на внутренней пластинке ребра (см. рис. 1). На клиническом материале повреждение внутренней кортикальной пластинки отмечено в 79 % надломов (45 надломов), при секционном исследовании – в 61 % (42 надлома).

В частоте надломов отдельных рёбер различий между сравниваемыми группами не установлено. В клинических наблюдениях по локализации зона повреждения варьировала от II до VII ребра. Четкой зависимости топики от возраста не обнаружено. Во всех возрастных группах надломы IV-VI ребер составляли до 82 %. Превалировали монолатеральные поврежде- ния. Билатеральные переломы встретились только у 9 больных.

Основное количество надломов в случаях смертельной травмы также приходилось на II-VII рёбра. При этом надломы чаще всего наблюдали на IV и V рёбрах; на этих рёбрах локализовалось 19 (28 %) надломов.

Существенные отличия сравниваемых групп выявлены в распределении надломов по анатомическим линиям, при помощи мультиспиральной компьютерной томографии. Так, у детей младшего возраста линия надлома локализовалась преимущественно в проекции околопозвоночной и лопаточной линии (12 детей – 92 %), а в средней и старшей возрастной группах – в проекции околопозвоночной и подмышечной линий (52 ребенка – 85 %). У половины детей (38 случаев) отмечены множественные повреждения ребра. Локализация повреждения ребер «в части круга», симметричность и множественность поражения определяли тяжесть клинической картины. Установлено, что тяжесть состояния ребенка определяет утрата реберного каркаса и наличие клапанного механизма дыхания при невозможности адекватной и быстрой иммобилизации. Последняя при множественных переломах ребер может быть достигнута только путем металлоостеосинтеза. Наиболее оптимальной системой фиксации при полных переломах ребер нам представляется система Matrix Rib («Synthes»), которая позволяет при минимальной хирургической агрессии восстановить целостность «реберного круга».

В группе секционных наблюдений 38 надломов (57 %) приходилось на околопозвоночную, лопаточную и заднюю подмышечную линию. На передние отделы рёбер (передняя подмышечная, среднеключичная и окологрудинная линия) пришлось 22 надлома (33 %, pφ < 0,005). По средней подмышечной линии локализовалось 7 надломов.

Результаты судебно-медицинского исследования трупов детей позволяют сказать, что надломы рёбер чаще наблюдаются при сдавлении грудной клетки, нежели при ударных нагрузках. Так, в случаях переезда автомобилем надломы (38 надломов, 28,8 % всех переломов) наблюдали в большем количестве (pφ<0,001), чем при падении с высоты (24 надлома, 12,1 %).

Складчатые переломы в группе клинических наблюдений составили 20 % случаев с повреждениями рёбер. У детей раннего возраста складчатые переломы встретились в шести случаях (46 %), в средней возрастной подгруппе – также в шести случаях (23 %), в старшей подгруппе – в трех случаях (9 %) .

Линия перелома у детей до трех лет локализовалась преимущественно в проекции лопаточной линии, у детей дошкольного и школьного возраста в проекции околопозвоночной, среднеключичной линий. У шести детей выявлены множественные повреждения ребра.

В группе секционных наблюдений повреждения рёбер в виде желобовидной (см. рис. 2) или валикообразной (рис. 4) деформации встречались реже, чем в клинических наблюдениях, при этом в возрасте от но-ворождённости до трех лет, при наличии 27 повреждений рёбер, не обнаружено ни одного складчатого перелома. В подгруппе возраста 4-11 лет и в старшей подгруппе такие переломы отмечали с примерно одинаковой частотой – 8 % (9 из 117 переломов) и 12 % (26 из 218 переломов) соответственно.

Рис. 4. Макропрепарат: складчатый перелом ребра (мальчик 11 лет, удар электропоездом)

На секционном материале 33 (94 %) складчатых перелома были представлены деформацией внутренней пластинки ребра. Наиболее часто, в 74 %, складчатые переломы локализовались на II-VI рёбрах.

Больший интерес представляет распределение складчатых переломов по анатомическим линиям. При судебно-медицинском исследовании трупов детей все складчатые переломы были обнаружены по 3-м линиям – окологрудинной, среднеключичной и передней подмышечной. Эти результаты согласуются с данными В.Н. Крюкова [2, 5, 6] о том, что желобовидные и валикообразные переломы рёбер локализуются обычно в переднебоковых отделах грудной клетки.

Имеются указания на то, что складчатые переломы рёбер формируются преимущественно при компрессии [3]. На нашем материале в секционных наблюдениях складчатые переломы встречались как при сдавлении, так и при ударных нагрузках. При переезде автомобилем, когда ведущим механизмом травматизации являлось сдавление, на складчатые переломы пришлось 8,3 % (11 из 132 переломов) повреждений рёбер; при падении с высоты – 8,6 % (17 из 198). Таким образом, нам не удалось установить за-висимости количества складчатых переломов от механизма воздействия.

ВЫВОДЫ

-

1. С увеличением возраста детей возрастает частота случаев с повреждением рёбер и общее количество их повреждений.

-

2. Случаи с неполными переломами рёбер (надломы и складчатые переломы) у детей при сочетанной травме в клинической практике и при секционных исследованиях встречаются одинаково часто. Вместе с тем, в клинических наблюдениях доля надломов и складчатых переломов в общем количестве повреждений рёбер значительно выше.

-

3. Как в клинических, так и в секционных наблюдениях неполные переломы чаще встречаются на IV-VI рёбрах. На характер неполного перелома значительное влияние оказывает его локализация –

-

4. Надломы рёбер у детей чаще встречаются при сдавлении грудной клетки. Влияния меха-низма воздействия – сдавление или удар – на частоту формирования складчатых переломов не установлено.

-

5. Локализация повреждения ребер «в части круга», симметричность и множественность поражения определяли тяжесть клинической картины. Установлено, что тяжесть состояния ребенка определяет утрата реберного каркаса и наличие клапанного механизма дыхания. Последний может быть устранен только путем металлоостеосинтеза.

надломы обычно локализуются на задних отделах рёбер, складчатые переломы – на передних отделах рёбер.