Непосредственные исходы лечения различных ранений толстой кишки

Автор: Масляков Владимир Владимирович, Горбелик Виктор Ростиславович, Леонтьев Вячеслав Юрьевич

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (26), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ течения ближайшего послеоперационного периода 200 пациентов с различными проникающими ранениями живота, сопровождающиеся повреждением толстой кишки. Из общего количества раненных колото-резанные были у 100 (50 %) пациентов, огнестрельные также у 100 (50 %) раненых. Все пациенты были мужского пола, средний возраст составил 36 ± 2 лет. На основании полученных результатов установлено, что ближайший послеоперационный период у пациентов с колото-резанными ранениями протекает более легко, в этой группе развивается меньшее количество осложнений.

Ранения толстой кишки, ближайший послеоперационный период, осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/14344284

IDR: 14344284 | УДК: 616.345-001-089

Текст научной статьи Непосредственные исходы лечения различных ранений толстой кишки

Введение. Повреждения различных отделов толстой кишки встречается у 1/10 пострадавших с травмами живота, при этом летальность достигает 11 % [1]. До настоящего момента нет четко определенной тактики при травматических повреждения толстой кишки, так одни авторы предлагают учитывать состояние брюшины, время, прошедшее от момента травмы, градацию раневого дефекта и обширность повреждения [1], другие считают, что снижение послеоперационных осложнений зависит от четкой оценки периоперационной ситуации с использованием шкалы оценки риска несостоятельности ушитого травматического повреждения [4]. Нет четко определенной хирургической тактики при ранениях толстой кишки, так при размозжении, множественных ранениях рекомендуется выполнять резекцию кишки с колостомией [3], при ранениях слепой и восходящего отдела ободочной кишки при благоприятных условиях предлагается выполнять правостороннюю гемиколэктомию с илеотранс-верзоанастомозом, в противном случае – формировать стому [2].

Цель исследования. Изучить непосредственные результаты лечения огнестрельных и колото-резанных ранений толстой кишки.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено ретроспективное исследование течения ближайшего послеоперационного периода у 200 пациентов с различными проникающими ранениями живота, сопровождающиеся повреждением толстой кишки. Из общего количества раненных колото-резанные были у 100 (50 %) пациентов, огнестрельные также у 100 (50 %) раненых. Все пациенты были мужского пола, средний возраст составил 36 ± 2 лет. Раненые проходили лечение в хирургическом стационаре городской больницы № 9 г. Грозного Чеченской республики. Все ранения были получены во время локальных военных действий в республике Чечня в период с 1991 по 2000 г. В группе раненных с огнестрельными ранениями причинами повреждений в большинстве наблюдений – 85 (42,5 %) ранения были получены пулями различного вида и калибра, в 9 (4,5 %) – металлическими осколками мин, снарядов, гранат и в 6 (3 %) – дробью. В данной группе преобладали множественные ранения живота – 58 (29 %) раненых. При колото-резаных ранениях преобладали одиночные ранения – 87 (43,5 %), множественные ранения в этой группе отмечены лишь в 13 (6,5 %) наблюдениях. Сроки доставки в лечебное учреждение от момента получения травмы в обеих группах составило не более 50 мин. Признаки шока в момент поступления отмечено у 9 (4,5 %) среди пациентов с огнестрельными ранениями и у 8 (4,0 %) во всех случаях наблюдался травматический шок I–II степени. Достоверные признаки проникающего ранения в момент поступления были выявлены у 23 (11,5 %) раненых в обеих группах, в остальных 177 (88,5 %) наблюдениях потребовалось выполнение ПХО.

Раненые обеих группы были сопоставимы по тяжести состояния в момент поступления, объему внутрибрюшной кровопотери.

Критериями включения были: наличие проникающего ранения живота. Критериями исключениями: терминальное состояние в момент поступления, наличие сочетанной травмы.

Оперативное вмешательство выполнялось под интубационным наркозом с миорелаксацией. В ближайшем послеоперационном периоде раненым обеих групп проводили антибактериальную терапию. Во всех наблюдениях оперативное пособие завершалось санацией и дренированием брюшной полости. В послеоперационном периоде проводилось комплексное лечение для нормализации гемодинамических показателей, профилактики гнойносептических осложнений, острых язв и эрозий пищеварительного тракта.

Ревизию толстой кишки начинали с илеоцекального угла. Осматривали последовательно все отделы ободочной кишки, вплоть до прямой. При наличии забрюшинной гематомы в проекции задней стенки восходящей или нисходящей ободочной кишки ставили показания к ревизии данных отделов. Для осмотра забрюшинного отдела толстой кишки рассекали париетальную брюшину бокового канала по наружному краю ободочной кишки на протяжении 15–20 см. Ободочную кишку тупым путем выделяли из забрюшинной клетчатки. При подозрении на повреждение изгибов ободочной кишки производили мобилизацию этих отделов и тщательный их осмотр. Справа пересекали ободочно-диафрагмальную и ободочно-почечную связки, а слева – ободочно-диафрагмальную, желудочно-ободочную и ободочно-почечную связки. При наличии гематомы стенки кишки ревизовали ее для исключения повреждения. При затруднении в обнаружении отверстия ободочной кишки сдавливали кишку выше и ниже места предполагаемого повреждения и следили за отхождением газов и кишечного содержимого. Все гематомы брыжеечного края кишки подлежали ревизии. При мобилизации брыжеечного края слишком широко не скелетировали стенку толстой кишки. Старались щадить даже самые мелкие сосуды брыжейки, не перевязывали и не отсекали жировые подвески. Ревизия ободочной кишки проводилась одинаково во всех сравниваемых группах.

Статистический анализ количественных и качественных результатов исследования проводился с использованием статистической программы «Statistica 6».

Результаты. Распределение пациентов с ранениями толстой кишки по локализации представлено в табл. 1.

Как видно из данных, представленных в табл. 1, видно, что у большинства доставленных отмечалось ранение левой половины (сигмовидной кишки), в группе раненых с колоторезаными ранениями преобладали повреждения поперечно-ободочного отдела – 36 %, огнестрельные – 12 % (p< 0,05). В группе с огнестрельными ранениями – нисходящий отдел – 27 %, при колото-резаных – 12 % (p < 0,05).

Распределение раненых по характеру повреждения толстой кишки представлено в табл. 2.

Из данных, представленных в табл. 2, видно, что в группе с колото-резаными ранами толстой кишки преобладали раны менее 1/3 диаметра кишки – 45 %, в группе с огнестрельными ранениями – 16 % (p < 0,05). В то же время в группе раненых с огнестрельными ранениями толстой кишки преобладали раны длиной более 1/3 диаметра кишки 34 % и 23 % соответственно (p < 0,05), что не могло не сказаться на выбор хирургической тактики таких пациентов.

Таблица 1

Локализация повреждений толстой кишки у пациентов с открытыми повреждениями живота

|

Локализация повреждения |

Количество повреждений в группах |

|||

|

Колото-резаные (n = 100) |

Огнестрельные (n = 100) |

|||

|

абс. число |

% |

абс. число |

% |

|

|

Прямая кишка |

8 |

8 |

1 |

1 |

|

Сигмовидная кишка |

23 |

23 |

34 |

34 |

|

Нисходящий отдел |

12 |

12 |

27 |

27 |

|

Селезеночный угол |

4 |

4 |

9 |

9 |

|

Поперечно-ободочный отдел |

36 |

36 |

12 |

12 |

|

Печеночный угол |

7 |

7 |

7 |

7 |

|

Восходящий отдел |

8 |

8 |

6 |

6 |

|

Слепая кишка |

2 |

2 |

4 |

4 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

Таблица 2

Характер повреждения толстой кишки при открытых повреждениях живота

|

Характер повреждения |

Количество повреждений в группах |

|||

|

Колото-резаные (n = 100) |

Огнестрельные (n = 100) |

|||

|

абс. число |

% |

абс. число |

% |

|

|

Раны длиной менее 1/3 диаметра кишки |

45 |

45 |

16 |

16 |

|

Раны длиной более 1/3 диаметра кишки |

23 |

23 |

34 |

34 |

|

Сквозные дырчатые раны |

18 |

18 |

32 |

32 |

|

Раны брыжеечного края |

4 |

4 |

12 |

12 |

|

Повреждения без вскрытия просвета кишки |

10 |

10 |

6 |

6 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

100 |

В связи с небольшими сроками от момента получения травмы, отсутствием признаков перитонита, при выборе хирургической тактики ориентировались в первую очередь на характер повреждения. При наличии небольшого дефекта (до 1/3 окружности) проводили ушивание двухрядными швами с использованием атравматического шовного материала. Так, при колото-резаных ранениях правой половины толстой кишки ушивание раны выполнено без экстроперитонизации было выполнено в 12 (6 %) наблюдениях, при огнестрельных ранениях в 8 (4 %) наблюдений. В случаях ранений левой половины толстой кишки подобная тактика была применена в 10 (5 %) и 5 (2,5 %) наблюдениях соответственно. В ближайшем послеоперационном периоде при ранениях правой половины толстой кишки зарегистрированы осложнения в группе пациентов с огнестрельными ранениями у 6 (3 %) раненных, в группе пациентов с колото-резаными ранениями в 2 (1 %) наблюдении. Во всех наблюдениях отмечена несостоятельность швов на 4–6 послеоперационные сутки, что потребовало проведения релапаротомии.

Ушивание раны с формированием кишечной стомы, заключающейся в выведении участка кишки на переднюю брюшную стенку с выворачиванием слизистой кишки и фиксации ее к коже, применена в 15 (7,5 %) наблюдениях при ранениях правой половины толстой кишки и в 1 (0,5 %) при повреждении левой половины. При этом колото-резаные раны были у 5 (2,5 %) раненых и 10 (5 %) с огнестрельными ранениями. В случае левой половины ранение было огнестрельное.

Сроки восстановления моторно-эвакуаторной функции кишечника и активация пациентов после хирургического вмешательства представлены в табл. 3.

Таблица 3

Сроки восстановления моторно-эвакуаторной функции кишечника и активация пациентов после хирургического вмешательства (M ± m)

|

Показатели |

Клинические группы, сроки в сутках |

|

|

колото-резаные ранения (n=100) |

огнестрельные ранения(n=100) |

|

|

Появление перистальтики кишечника |

3,4 ± 0,11 |

5,2 ± 0,12 |

|

Отхождение газов |

4,5 ± 0,12 |

6,2 ± 0,11 |

|

Появление стула |

4,6 ± 0,11 |

6,5 ± 0,11 |

|

Начало активации пациентов |

4,2 ± 0,12 |

6,5 ± 0,11 |

Как видно из данных, представленных в табл. 3, наиболее легко послеоперационный период протекал у пациентов с колото-резаными ранениями. Так, в этой группе появление перистальтики кишечника регистрировалось на 3,4 ± 0,11 сутки, у пациентов с огнестрельными ранениями – 5,2 ± 0,12 сутки (p < 0,05). Отхождение газов у пациентов с колото-резаными ранениями на 4,5 ± 0,12 сутки, с огнестрельными ранениями – 6,2 ± 0,11 сутки (p < 0,05). Примерно на эти же сутки у пациентов всех клинических групп было отмечено появление стула и начало активации.

Из общего числа оперированных пациентов осложнения в ближайшем послеоперационном периоде развились у 67 (33,5 %), характер и количество которых представлено в табл. 4.

Как видно из данных, представленных в табл. 4, наибольшее количество осложнений зарегистрировано у пациентов с огнестрельными ранениями – 51 (25,5 %). При этом тромбо-эмолия легочной артерии (ТЭЛА) развилась у 4 (2 %) пациентов. Во всех наблюдениях ТЭ-ЛА развилась на 5 послеоперационные сутки и привела к летальному исходу.

Развитие полиорганной недостаточности (ПОН) отмечено у 10 (5 %) больных, в 3 из них ПОН привела к летальному исходу.

Нагноение послеоперационной раны выявлено у 10 (5 %) больных, на 4–5 послеоперационные сутки.

Несостоятельность анастомоза и перитонит у пациентов данной клинической группы выявлен в 7 (3,5 %) наблюдениях на 8–9 послеоперационные сутки, что потребовало проведения релапаротомии, у 2 пациентов данное осложнение привело к летальному исходу.

Желудочно-кишечное кровотечение развилось у 3 (1,5 %) пациентов, кровотечение удалось остановить консервативно.

Таблица 4

Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по поводу различных ранений толстой кишки

|

Характер осложнения |

Клинические группы, количество осложнений |

|

|

колото-резаные ранения (n=100) |

огнестрельные ранения (n=100) |

|

|

Тромбоэмболия |

- |

4 (2%) |

|

Полиорганная недостаточность |

1 (0,5%) |

10 (5%) |

|

Нагноение послеоперационной раны |

3 (1,5%) |

10 (5%) |

|

Несостоятельность анастомоза и перитонит |

6 (3%) |

7 (3,5%) |

|

Желудочно-кишечное кровотечение |

- |

3 (1,5%) |

|

Пневмония |

1 (0,5%) |

11 (5,5%) |

|

Острый инфаркт миокарда |

- |

6 (3%) |

|

Всего |

16 (8%) |

51 (25,5%) |

Пневмония развилась у 11 (5,5 %) на 2–3 послеоперационные сутки, при этом каких либо особенностей в клиническом течении данного осложнения отмечено не было, данное осложнение разрешилось на фоне применения антибактериальной терапии.

Острый инфаркт миокарда зарегистрирован у 6 (3 %) пациентов на 5 послеоперационные сутки, в двух наблюдениях данное осложнение привело к летальному исходу.

В группе пациентов с колото-резаными ранениями развитие осложнений в ближайшем послеоперационном периоде зарегистрировано в 16 (8 %). ПОН зарегистрирована в 1 (0,5 %) наблюдении, развитие этого осложнения привело к летальному исходу.

Нагноение послеоперационной раны в 3 (1,5 %) наблюдениях.

Несостоятельность анастомоза и перитонит развился в 6 (3 %) наблюдении на 7 послеоперационные сутки в 3 наблюдениях привело к летальному исходу.

Пневмония развилась на 7 послеоперационные сутки у 1 (0,5 %) пациента, разрешилась применением антибактериальной терапией.

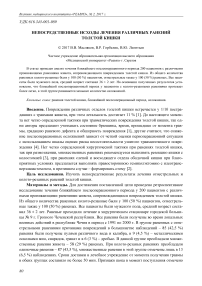

При изучении динамики развития осложнений у пациентов двух сравниваемых групп установлено, что наибольшее количество осложнений в группе больных с колото-резаными ранениями толстой кишки отмечено на 3–4 послеоперационные сутки, в группе пациентов с огнестрельными ранениями – на 6–7 послеоперационные сутки (рис. 1).

Как видно из данных, представленных на рис. 1, «пик» развития осложнений в группе пациентов с колото-резаными ранениями толстой кишки приходится на 3–4 послеоперационные сутки, когда зарегистрировано развитие у 25 % пациентов в данной группе. При этом большинство осложнений носило гнойно-септический характер (нагноение послеоперационной раны, пневмония). В дальнейшем риск осложнений уменьшался.

-■-огнестрельные сутки сутки сутки сутки сутки сутки

Рис. 1. Динамика развитий осложнений у пациентов с различными ранениями толстой кишки в ближайшем послеоперационном периоде (%)

колото-резаные

В группе пациентов с огнестрельными ранениями «пик» осложнений приходился на 6–7 послеоперационные сутки, когда отмечено развитие 45 % осложнений. В дальнейшем количество осложнений уменьшалось.

Из общего количества оперированных пациентов умерло 34 (17 %) пациента. Основные причины летальных исходов представлены в табл. 5.

Из данных, представленных в табл. 5, видно, что в группе пациентов с колото-резаными ранениями отмечено наименьшая летальность – умерло 7 (3,5 %) пациентов Причинами смерти стали развитие полиорганной недостаточности в 1 (0,5 %) наблюдении.

Несостоятельность анастомоза и развитие перитонита привело к летальному исходу в 3 (1,5 %) наблюдениях.

Острая сердечно-легочная недостаточность стала причиной смерти в 3 (1,5 %) наблюдении.

Таблица 5

Причины летальных исходов у пациентов, оперированных по поводу различных ранений толстой кишки в ближайшем послеоперационном периоде

|

Причина летального исхода |

Клинические группы, количество наблюдений |

|

|

колото-резаные ранения (n = 100) |

огнестрельные ранения (n = 100) |

|

|

Тромбоэмболия |

- |

4 (2 %) |

|

Полиорганная недостаточность |

1 (0,5 %) |

3 (1,5 %) |

|

Несостоятельность анастомоза и перитонит |

3 (1,5 %) |

2 (1 %) |

|

Острый инфаркт миокарда |

- |

2 (1 %) |

|

Острая сердечно-легочная недостаточность |

3 (1,5 %) |

16 (8 %) |

|

Всего |

7 (3,5 %) |

27 (13,5 %) |

В группе пациентов с огнестрельными ранениями летальные исходы отмечены в 27 (13,5 %) случаях. При этом основной причиной смерти послужила острая сердечно-легочная недостаточность – 16 (8 %).

ТЭЛА привела к смерти 4 (2 %) пациентов.

Перитонит в результате несостоятельности анастомоза стал причиной смерти 2 (1 %) пациентов.

ПОН привела к летальному исходу у 3 (1,5 %) пациентов.

Острый инфаркт миокарда также привел к летальному исходу у 2 (1 %) больных.

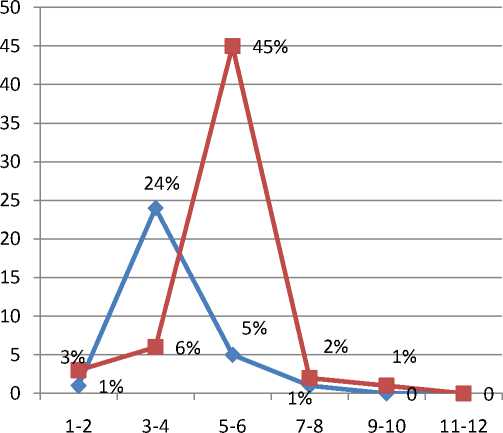

Результат анализа развития летальных исходов по послеоперационным суткам представлен на рис. 2.

Как видно из представленных на рис. 2 данных, в группе пациентов с колото-резаными ранениями «пик» летальности приходился на 5–6 послеоперационные сутки, затем в динамике этот показатель уменьшался.

В группе пациентов с огнестрельными ранениями толстой кишки выявлено два «пика», первый на 5–6 послеоперационные сутки, основной причиной летальности явились тромбоэмболические осложнения, второй на 9–10 послеоперационные сутки, причиной летальных исходов в эти послеоперационные сутки явились гнойно-септические осложнения (несостоятельность анастомоза, и как последствие, перитонит).

Рис. 2. Динамика летальных исходов у пациентов с различными ранениями толстой кишки в ближайшем послеоперационном периоде (%)

-

■ колото-резаные

-

■ огнестрельные

Для оценки риска развития полиорганной недостаточности (ПОН), которая выявлена у пациентов с различными ранениями толстой кишки, нами предпринята попытка оценки состояния больных с различными ранениями толстой кишки с помощью интегральных шкал. Для этого всех пациентов с ранениями толстой кишки мы разделили на 3 подгруппы по степени тяжести состояния: по шкале APACHE II: 1) легкая – от 0 до 10 баллов; 2) средняя – 11–20 баллов; 3) тяжелая – 21 и более баллов; по шкале SAPS: 1) легкая – от 0 до 6 баллов; 2) средняя – 7–11 баллов; 3) тяжелая – 12 и более баллов. Тяжесть состояния по шкалам у больных оценивали при поступлении в стационар для хирургического лечения и в раннем послеоперационном периоде. Формирование банка данных осуществляли с помощью компьютерной информационной системы. Результаты исследований по оценке тяжести состояния осуществляли перед операцией и на первые послеоперационные сутки.

В результате проведенного исследования получены следующие результаты. Показатели по шкале APACHE II при поступлении пациентов в группе пациентов с колото-резаными ранениями толстой кишки средний балл составил 5,7 ± 0,2 у 67 % пациентов, 10,3 ± 0,8 – 86

у 21% и 14,2 ± 0,6 у 12%. В группе с огнестрельными ранениями: 5,7 ± 0,2 у 10 % пациентов, 10,3 ± 0,8 – у 32 % и 14,2 ± 0,6 у 58 %.

Таким образом, в группе с огнестрельными ранениями статистически достоверно (p < 0,05) по сравнению с данными групп с колото-резаными ранениями преобладали пациенты с тяжелым течением, в группе с колото-резаными по сравнению с огнестрельными – легкого течения.

Список литературы Непосредственные исходы лечения различных ранений толстой кишки

- Михайлов А.П., Данилов А.М., Сигуа Б.В. и др. Хирургическая тактика при ранениях толстой кишки//Материалы Первой международной конференции тороко-абдоминальной хирургии, посвященной 100-летию со дня рождения академика Б.В. Петровского. -М., 2008. -С. 35.

- Наумов Е.В., Татарин С.Н., Костюченко А.И. Тактические подходы в лечении ранений ободочной кишки//Новые технологии в хирургии: материалы Международного конгресса. -Ростовн/Д, 2005. -С. 23-24.

- Саркисян В.А. Лечение повреждений ободочной кишки на фоне сочетанной и множественной травмы//Материалы Первого съезда хирургов Южного федерального округа. -Ростовн/Д, 2007. -С. 35.

- Тимербулатов В.М., Гареев Р.Н., Фаязов Р.Р. и др. Хирургическая тактика при травматических повреждениях толстой кишки//Медицинский альманах. -2015. -№ 1. -С. 60-62.