Непосредственные результаты хирургического лечения аневризм восходящего отдела аорты

Автор: Назыров Ф.Г., Абролов Х.К., Алимов А.Б., Мурадов У.А., Мирсаидов М.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.7, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт хирургического лечения аневризм восходящего отдела аорты, применение современных методов диагностики и технические аспекты профилактики послеоперационных осложнений, а также методов защиты вторично измененного миокарда.

Аневризма, восходящий отдел аорты, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/140188032

IDR: 140188032 | УДК: 616.132.13-007.64-089.168

Текст научной статьи Непосредственные результаты хирургического лечения аневризм восходящего отдела аорты

Хирургическое лечение аневризм восходящей аорты остается одной из самых актуальных проблем в современной кардиохирургии со времени образования этой дисциплины. Разнообразные и обширные поражения аорты часто ставят хирурга перед вынужденным выбором: отказаться от радикальной операции в пользу ограниченной хирургической процедуры или расширить объем оперативного вмешательства, решаясь на радикальную коррекцию, но и увеличивая одновременно операционный риск [3, 7, 10]. Разработка новых, более качественных материалов для протезирования аорты, совершенствование хирургической техники операций, а также методов анестезиологического пособия и искусственного кровообращения в последние годы привели к прогрессирующему улучшению результатов радикальных хирургических вмешательств у больных с аневризмами аорты.

Причины возникновения заболеваний аорты и ее стенки различны: это может быть как врожденная, так и приобретенная патология. К первой группе относятся болезни, обусловленные либо врожденными анатомическими нарушениями, такими как правосторонняя дуга аорты, аномальные артериальные ветви, двойная дуга аорты, коарктация аорты, либо наследственно-дегенеративные изменения ее стенки такие как, синдромы Марфана, Энлоса-Данлоса, Морганьи-Тернера-Олбрайта [6, 7, 11]. Среди приобретенных поражений аорты, приводящих к образованию аневризм, первое место занимает атеросклероз, развивающийся вследствие старения организма, воспалительных или аутоиммунных заболеваний. Другие этиологические факторы: аортоартериит, сифилис и травма – представлены единичными наблюдениями.

Материалы и методы

С 2010 годa В РСЦХ имени акад. В. Вахидова 19 больным произведена коррекция патологии восходящего отдела аорты. Средний возраст больных составил 28,6±0,2 лет. Распределение больных по полу представлено следующим образом: мужчин 17 (89,5%), женщин 2 (10,5%).

Анализ распределения больных по полу и возрасту в обеих группах показывает, что наибольшее число пациентов относится к трудоспособному (16 человек (84,2%)) возрасту – от 20 до 70 лет.

В диагностике аневризм восходящей аорты помимо стандартных эхокардиогафических и ангиокардиографи-ческих методов исследований нами была использована спиральная мультислайсная компьютерная томография у 12 (63,1%) больных. В наших наблюдениях спиральная мультислайсная компьютерная томография была осуществлена на оборудовании Phillips Brilliance 64. c контрастным усилением за счет в/в инфузии контастного раствора «Омниапак 350» из расчета 2 мл/кг веса больного с синхронизацией с ЭКГ. Данное оборудование позволяет помимо обычных срезовых снимков производить их трехмерную реконструкцию в любой момент сердечной деятельности. Возможности спиральной мультислайсной компьютерной томографии в диагностике аневризм и любых других сочетанных поражений сердца представлены на нижеприведенных иллюстрациях.

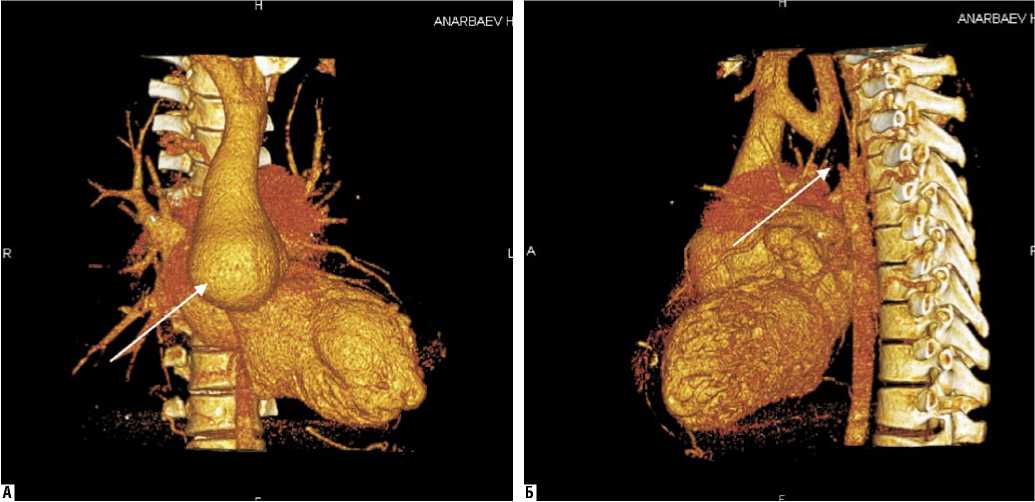

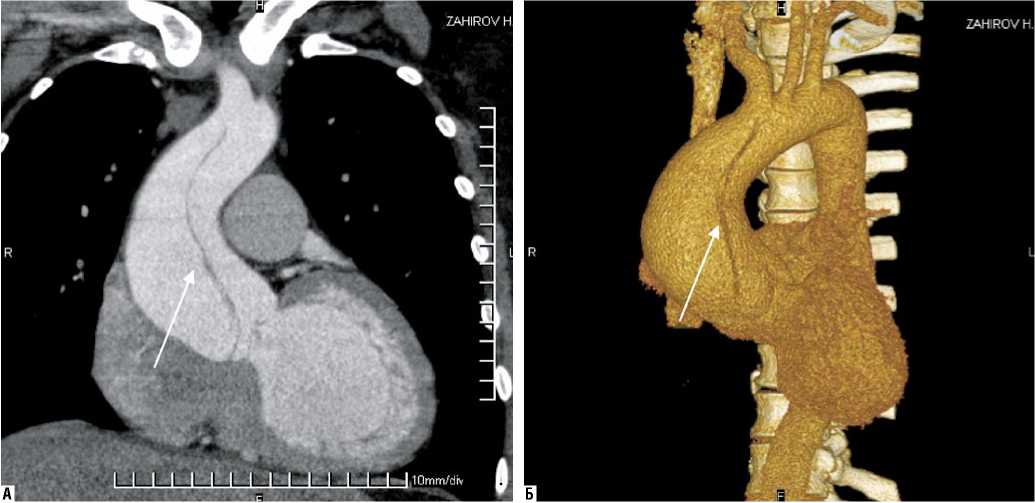

Распределение больных первой группы по этиологии заболевания представлено: синдромом Марфана у 5 (26,3%), атеросклеротическое поражение аорты 7 (36,8%) больных, дегенеративные поражения аорты 7 (36,8) больных. Из 19 больных у 4 (21,0 %) больных диагностировано расслоение аорты II-го типа по De Bakey и 15 (78,9%) больных оперированы без расслоения (рис 2А, Б). Одному больному произведена сочетанная операция по поводу аневризмы восходящего отдела и перерыва дуги аорты (рис. 1А, Б). Протезирование восходящей аорты по методике Бенталла-Де Боно выполнено в 18 (94,7%) случаях, и в одном случае у пациента с аневризматическим расширением некоронарного синуса выполнена операция

Рис. 1. А – МСКТ-3D у больного А. 23 лет. Аневризма восходящего отдела аорты, сочетанная с перерывом дуги аорты. Б – МСКТ-3D у того же больного. Видна область перерыва дуги аорты на границе дуги и нисходящей аорты

Рис. 2. А – МСКТ у больного А. 63 лет. Аневризма восходящего отдела аорты с расслоением интимы II тип по Debeky. Б – МСКТ-3D у того же больного. Трехмерная реконструкция области расслоения аневризма восходящего отдела

Семи Якуба.

Результаты

В раннем послеоперационном периоде оценивали периоперационную летальность и количество осложнений (послеоперационные кровотечения, острая сердечная недостаточность, неврологические нарушения).

Общая госпитальная летальность составила 5,2% (1) больных в ближайшем послеоперационном периоде.

Необходимо сразу же отметить, что летальный исход был связан с аспирационном синдромом после перевода из ОРИТ на фоне остаточных неврологических нарушений.

Структура послеоперационных осложнений представлена следующим образом: у 2 (10,5%) больных п/о кровотечения с максимальной кровопотерей около 1050 мл у каждого. Однако, рестернотомия не произво-

дилась потому как удавалось остановить кровотечение консервативными мероприятиям в том числе с применением аутореинфузии посредством аппарата Cell Saver.

У 2-х вышеуказанных больных как и у остальных 17 (89,5%), был применен обвивной гемостатический шов области прилегания манжетки кондуита к фиброзному кольцу аортального клапана, который позволил сократить объем кровопотери послеоперационном периоде до 350 мл. По сообщениям разных авторов частота рестернотомий из-за кровотечений после реконструктивных операций на восходящем отделе и дуге аорты колеблется в пределах между 10% и 30% [4, 6, 8]. В наших наблюдениях случаев п/о кровотечений требующих рестернотомии отмечено не было.

Неврологические нарушения имели место у 2 (10,5%) больных, в одном случае данные нарушения обусловили летальный исход, в другом случае подобные нарушения имели преходящий характер и на момент выписки больного отсутствовали.

Кардиальные осложнения. Среди осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы после операций на восходящем отделе аорты наиболее опасным и довольно распространенным является синдром низкого сердечного выброса, который изначально может проявляться интраоперационно, а также спустя часы и даже сутки после операции. Причин развития низкого сердечного выброса может быть довольно много и среди них: исходная острая гипоксия всего организма (в том числе и миокарда), У пациента взятого на операционный стол при состоявшемся разрыве аорты до подключения ИК, в состоянии клинической смерти и т.д.; исходная слабость миокарда левого желудочка, обусловленная длительно существующим пороком аортального клапана (как недостаточностью, так и его стенозом); неадекватная кардиоплегия; травма коронарных сосудов или неадекватное сопутствующее аортокоронарное шунтирование; повреждение проводящей системы сердца во время манипуляций на фиброзном кольце аортального клапана; перегрузка миокарда левого желудочка вследствие неполной коррекции аортального порока сердца.

Во всех наших наблюдениях 4 (21,0) больных – сердечно-сосудистая недостаточность в ближайшем послеоперационном периоде носила преходящий характер и была обусловленная в первую очередь вторичной дилатационной кардиомиопатией, развившейся на фоне длительного существования недостаточности аортального клапана. Конечно-диастолический объем левого желудочка варьировал от 300–520 мл и в среднем составил 450,5±23,6 мл, показатели фракции выброса же ранжировали от 42 до 55% и в среденем составили 48,5±6,5 % Эти данные соответствуют результатам, полученным в последние годы в известных зарубежных клиниках [5, 7].

Обсуждение

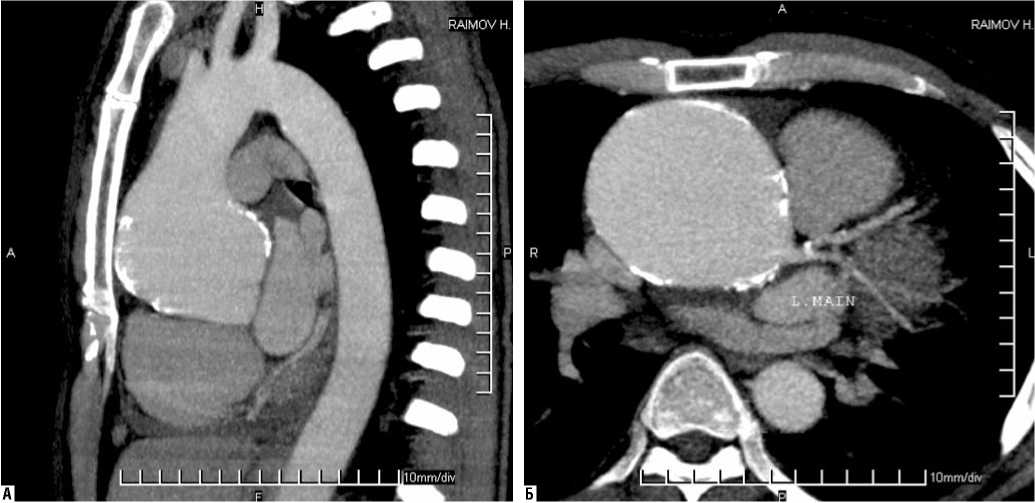

Классическая форма низкого сердечного выброса после операций на восходящем отделе и дуге аорты обычно развивается вследствие нарушения коронарного кровотока. Одним из его причин является ситуация, когда расслоение аорты переходит на устья коронарных артерий и сопровождается разрывом внутренней мембраны, вторая причина частичное закрытия устьев коронарных артерий кальцинатами (рис. 3А, Б).

Это, в первую очередь, может сказаться на результативности антеградной кардиоплегии через устья

Рис. 3. А – МСКТ у больного Р. 56 лет. Аневризма восходящего отдела аорты с массивными очагами кальционаза. Б – МСКТ у больного. Видны очаги кальциноза стенки аневризмы с переходом на устье левой коронарной артерии

коронарных артерий. Вследствие этого, в ряде кардиохирургических центров, в том числе и в нашем центре как вариант защиты миокарда используют ретроградную кардиоплегию [8]. Более того в серии наблюдений для проведения кардиоплегии у 8 (42,1%) больных использовался раствор Kustodiоl, обеспечивающий надежную защиту миокарда на всем протяжении кардиоплегии. Известно, что при синдроме Марфана, как и при других соединительно-тканных дисплазиях, в миокарде нередко возникают эктопические очаги электрической нестабильности. Это может приводить к возникновению сложных нарушений ритма даже после непродолжительного периода ишемии миокарда. Самыми частыми из них являются политопная экстрасистолия, наджелудочковая и желудочковая тахиаритмии. Подобные нарушения ритма также могут усложнить как выход с ИК во время операции так и стать причиной внезапной смерти пациентов с аневризмами и расслоениями восходящего отдела аорты. По сообщениям разных авторов, нарушения ритма, сопровождаемые сердечной недостаточностью, наблюдаются у 7–22% пациентов после операций на восходящей аорте и вносят существенный вклад в госпитальную летальность [3, 6, 9]. У 6 больных подобные нарушения носили временный характер во время снятия зажима с аорты и восстановления сердечного ритма. Подобные нарушения на наш взгляд во многом связаны с тактикой кардиоплегии, потому как у всех 6 больных использована ретроградная кардиоплегия оксигенированной кровью, в серии больных с использованием комбинированной ретроградной кардиоплегии кустадиолом, эти осложнения отмечены не были в интраоперационном и в ближайшем послеоперационном периоде.

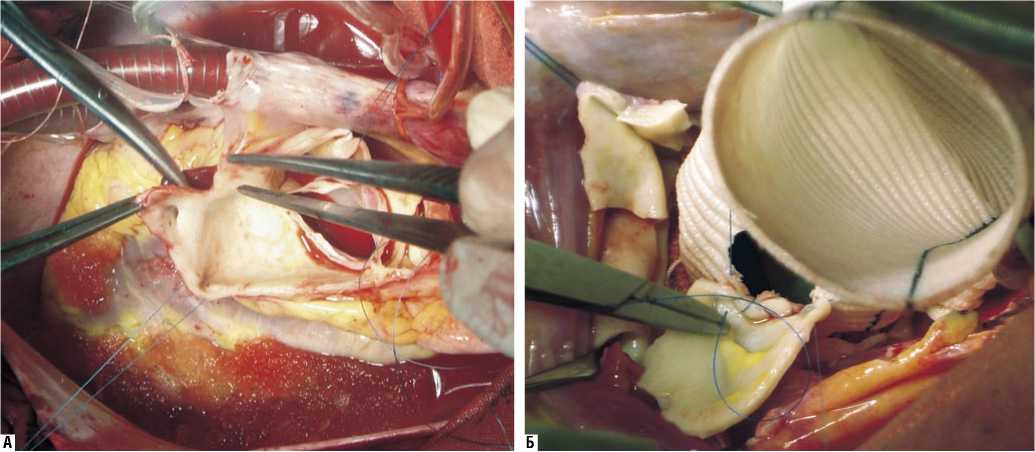

Относительно вопросов хирургической техники при реимплантации коронарных сосудов в последнее время при избыточном натяжении в области коронарных анастомозов все большее предпочтение отдается мобилизации устьев коронарных артерий.

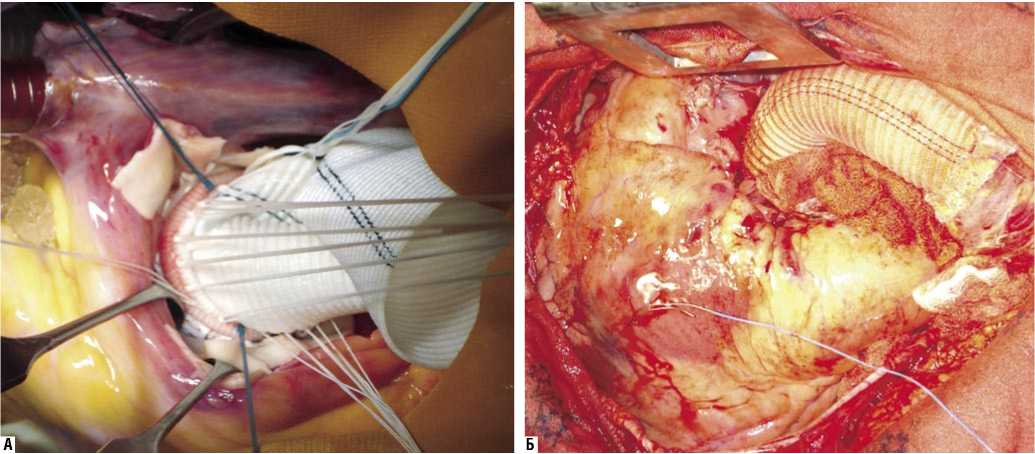

Исходя из результатов исследования мобилизацию коронарных артерий следует осуществлять в достаточной мере во избежании их натяжения, но также следует избегать избыточной мобилизации, потому как таким образом создаются предпосылки для деформации устья и проксимального сегмента реимплантированной коронарной артерии (рис. 4А). При реимланатации коронарных артерий нами была применена методика «кнопки» (рис. 4Б). Эта методика является наиболее предпочтительной во избежание проблем с коронарными анастомозами, однако она, в свою очередь, требует наложения изначально герметичного шва с соблюдением физиологической ориентации устьев коронарных артерий по отношению к корню аорты [1, 2, 3, 11]. Остальные же этапы операции как правило осуществляются по стандартной методике (рис. 5А, Б).

Выводы

У детей и пациентов молодого возраста с врожденной патологией соединительной ткани, особенно синдромом Марфана, при наличии двустворчатого аортального клапана требуется тщательное динамическое наблюдение за состоянием восходящей аорты и при необходимости – своевременная операция.

При отсутствии больших признаков патологии соединительной ткани предпочтение в выборе метода хирургической коррекции следует отдавать клапансохра-няющим операциям, а при их наличии – протезированию восходящей аорты по методике Бенталла-Де Боно в различных модификациях.

Рис. 4. А – Интраоперационное фото. Мобилизация устья правой коронарной артерии. Б – Интраоперационное фото. Имплантация устья правой коронарной артерии к синтетическому кондуиту

Рис. 5. А – Интраоперационное фото. Имплантация синтетического кондуита в аортальную позицию. Б – Интраоперационное фото. Завершенный вид реконструкции восходящего отдела аорты

Гемодинамически значимые пороки атриовентрикулярных клапанов, патология дуги и перешейка аорты в сочетании с аневризмой восходящего отдела подлежат хирургической коррекции. Выбор метода зависит от этиологии порока и степени изменения клапанов сердца.

Список литературы Непосредственные результаты хирургического лечения аневризм восходящего отдела аорты

- Белов Ю.В. Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники. Москва, «Де Ново», 2000.

- Константинов Б.А., Белов Ю.В., Соборов М.А. Аневризма аорты с аортальной недостаточностью: патоморфология и хирургическая тактика//Кардиология 1999; 11:4-8.

- Borst HG, Heineman MK, Stone CD: Surgical Treatment of Aortic Dissection. New York, «Churchill Livingstone Inc.», 1996.

- Cina CS, It SC, Clase CM, Bruin G.J. A cohort study of coagulation parameters and the use of blood products in surgery of the thoracic and thoracoabdominal aorta//Vasc. Surg. 33 (3):462-8, 2001.

- Cooley DA, Ott DA, Frasier OH, Walker WE. Surgical treatment of aneurysms of transverse aortic arch: experience with 25 patients using hypothermic techniques.//Ann. Thorac. Surg. 32: 260-72, 1981.

- Crawford ES, Svensson LG, Coselli JS, et al. Surgical treatment of aneurysm and/or dissection of the ascending aorta, transverse aortic arch, and ascending aorta and transverse aortic arch. Factors influencing survival in 717 patients//J. Thorac. Cardivasc.Surg. 98: 659-74, 1989.

- Fukada J, Morishita K, Kawaharada N, et al. Surgical treatment of cardiovascular manifestations of Marfan syndrome//Kyobu Geka;55 (8 Suppl): 658-62, 2002.

- Gelsomino S, Morocutti G, Frassani R, et al. Long term results of Bentall composite aortic root replacement for ascending aortic aneurysms and dissections//Chest. 124: 984-8, 2003.

- Hagl C, Ergin MA, Galla JD, et al. Neurological outcome after ascending aorta -aortic arch operations: effect of brain protection on high risk patients//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 121: 1107-21, 2001.

- Safi HJ, Miller CC, Reardon MJ, et al. Operation for acute and chronic aortic dissection: recent outcome with regard to neurologic deficit and early death//Ann Thorac Surg; 66: 402-11, 1998.

- Svensson LG, Crawford ES: Cardiovascular and Vascular Disease of the Aorta. Philadelphia, «W.B. Saunders Company», 1997.