Непосредственные результаты расширенных и мультивисцеральных резекций при раке прямой кишки

Автор: Афанасьев Сергей Геннадьевич, Добродеев Алексей Юрьевич, Хадагаев Игорь Баирович, Фурсов Сергей Александрович, Усынин Евгений Анатольевич, Тарасова Анна Сергеевна, Сорокин Дмитрий Александрович, Фальтин Владимир Владимирович, Усова Анна Владимировна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 6 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. В настоящее время значительно расширились показания для мультивисцеральных резекций малого таза, однако непосредственная и отдаленная эффективность подобных операций при местнораспространенном раке прямой кишки остается предметом дискуссий. Цель исследования - оценить непосредственные хирургические и онкологические результаты мультивисцеральных резекций органов малого таза у больных местнораспространенным раком прямой кишки. материал и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 32 больных (мужчин - 13, женщин - 19) в возрасте 44-69 лет, с местнораспространенными и первично-множественными опухолями прямой кишки, которые получали лечение в 2010-16 гг. Из них у 28 (87,5 %) пациентов - рак прямой кишки (РПК) с инвазией в смежные органы (задняя стенка мочевого пузыря - 13, матка - 10, мочеточники - 5, простата - 4, влагалище - 3; в 14 случаях - одновременное поражение более 2 органов), у 4 (12,5 %) - первичномножественные злокачественные опухоли органов малого таза (РПК + рак мочевого пузыря - 2, РПК + рак эндометрия - 1, РПК + GIST прямой кишки - 1). Результаты. Объемы выполненных операций: в 6 (18,8 %) случаях - полная эвисцерация малого таза, в 26 (81,2%) - комбинированная резекция прямой кишки с резекцией смежных органов. Чаще всего выполнялась резекция мочевых путей - у 24 (75,0 %) больных, из них у 13 (40,6 %) - первичная пластика мочевого пузыря и/или мочеточников. Послеоперационные хирургические осложнения развились у 11 (34,4 %) пациентов, что потребовало повторных операций в 7 (21,8 %) наблюдениях. В раннем послеоперационном периоде умер 1 (3,1 %) больной, причина - тромбоз правых подвздошных сосудов с последующей острой почечной недостаточностью. Отдаленные результаты: РПК - общая и безрецидивная 2-летняя выживаемость - 75 % и 56,3 % соответственно, ПМЗО - все пациенты живы без признаков рецидивов, сроки наблюдения >24 мес. заключение. Лечение распространенных опухолей органов малого таза требует выполнения обширных операций мультидисциплинарной бригадой хирургов. Несмотря на травматичность побочных вмешательств, при адекватном обеспечении периоперационного периода непосредственные результаты можно расценивать как удовлетворительные. Отдаленные результаты позволяют рассматривать подобные операции в качестве метода выбора при местнораспространенном и первично-множественном раке прямой кишки.

Рак прямой кишки, полинеоплазия, хирургическое лечение, мультивисцеральные, резекции, послеоперационные осложнения, безрецидивная выживаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/140254225

IDR: 140254225 | УДК: 616.351-006.6-089-036.8 | DOI: 10.21294/1814-4861-2018-17-6-41-48

Текст научной статьи Непосредственные результаты расширенных и мультивисцеральных резекций при раке прямой кишки

Заболеваемость раком прямой кишки (РПК) неуклонно растет во всех экономически развитых странах. Ежегодный прирост заболеваемости РПК в мире за последние 15 лет составляет в среднем около 3 %. В Российской Федерации заболеваемость за последние 4 года выросла на 13 % у мужчин и на 14 % у женщин, при этом доля местнораспространенных форм РПК колеблется от 35 до 43 % [1, 2]. По данным ряда авторов, в 10–31 % случаев при раке прямой кишки наблюдается инвазия в смежные органы, при этом примерно в половине случаев в процесс вовлекаются органы мочевыводящей системы, в первую очередь мочевой пузырь [3]. Данные показатели далеки от истинного положения дел, так как в 30–40 % случаев первичная опухоль признается нерезек- табельной, местнораспространенный характер КРР указывается без детализации вовлеченных в процесс соседних органов [4, 5]. Следует отметить, что решить вопрос о возможности радикального хирургического лечения больных с опухолью прямой кишки, прорастающей в заднюю стенку мочевого пузыря в области устьев мочеточников и мочеиспускательного канала довольно трудно даже во время интраоперационной ревизии органов малого таза [6, 7].

При такой распространенности опухолевого процесса единственной радикальной операцией является моноблочное удаление органов таза, когда вместе с прямой кишкой одним блоком удаляют мочевой пузырь, предстательную железу, семенные пузырьки, дистальные отделы мочеточников, лимфатический аппарат – у мужчин; прямую кишку, матку с придатками и влагалищем, мочевой пузырь – у женщин. Данное вмешательство получило название эвисцерации органов малого таза. Впервые эта операция была выполнена в 1940 г. Е.М. Briker по поводу рака предстательной железы и мочевого пузыря [8]. Однако понятие «эвисцерация таза» предполагает полное удаление данного органокомплекса, в классическом варианте с формированием коло- и уретеростом на брюшной стенке, что в реальной клинической практике не всегда показано и/или целесообразно. В ряде случаев, несмотря на большой объем резецируемых тканей, возможно сохранение сфинктерного аппарата и восстановление непрерывности кишечной трубки [9, 10]. Поэтому более правильным термином применительно к этой клинической ситуации является понятие «мультивисцеральные резекции органов малого таза» [11].

В клинической практике подобные операции выполняются у ограниченного числа больных, поскольку непосредственные результаты мультивисцеральных резекций (МВР) по поводу опухолей прямой кишки традиционно ассоциируются с высокой частотой послеоперационных осложнений, которая, по различным данным, достигает 35–75 %. Наиболее типичными являются раневые осложнения (в первую очередь – со стороны промежностной раны), а также осложнения, связанные с восходящей мочевой инфекцией и несостоятельностью мочевых резервуаров [12, 13]. Кроме того, выполнение МВР связано с крайней травматичностью вмешательства, большой психической травмой (необходимость одновременного формирования 2 стом – урино- и колостомы). Достижения современной хирургии и анестезиологии позволили существенно снизить уровень хирургической летальности. Тем не менее, по данным рандомизированных исследований, при МВР этот показатель остается достаточно высоким, порой превышая 7–10 % [14, 15].

Важным обстоятельством, препятствующим широкому внедрению МВР в повседневную практику, является негативное мнение об их низкой отдаленной эффективности, которое сформировалось на рубеже XX и XXI веков. Поэтому многие хирурги рассматривают мультивисцеральные резекции исключительно как циторедуктивные вмешательства или «операции отчаяния». Во многом отдаленные результаты МВР при первичном и рецидивном раке прямой кишки определяются частотой локальных рецидивов и/или генерализации опухолевого процесса. Необходимо отметить, что отдаленные результаты МВР, выполненных по поводу рецидивных опухолей прямой кишки, существенно уступают таковым при первичном раке прямой кишки. Уровень 5-летней общей выживаемости после мультивисцеральных резекций по поводу рецидивных опухолей прямой кишки, в среднем, не превышает 20–25 %, тогда как ана- логичные вмешательства по поводу первичного местнораспространенного РПК позволяют рассчитывать на 5-летнюю общую выживаемость у 30–55% больных [16–18].

Высокий уровень хирургической агрессии, обусловленный объемом и длительностью вмешательства, помимо проблемы частоты послеоперационных осложнений, определяет сложность выполнения реконструктивного этапа лечения. В литературе отсутствует единая стратегия о показаниях к сохранению замыкательного аппарата прямой кишки и возможности формирования коло-прямокишечного анастомоза. Остаются неизученными онкологические результаты выполнения МВР без экстирпации анального отдела прямой кишки. Сложным является раздел, касающейся отведения мочи после цистэктомии как составной части «переднего» варианта МВР. Многие авторы рекомендуют рассматривать возможность создания уретерокутанеостомы как наиболее простого, быстрого и безопасного варианта завершения операции. Безусловно, восстановление непрерывности кишечной трубки и создание резервуара для деривации мочи существенно улучшают качество жизни оперированных больных. Однако интраоперационная ситуация не всегда позволяет это осуществить, поэтому вполне понятна позиция сторонников выполнения многоэтапных операций [19, 20]. Все вышеизложенное послужило основанием для планирования настоящего исследования.

Цель исследования – оценить непосредственные хирургические и онкологические результаты мультивисцеральных резекций органов малого таза у больных местнораспространенным раком прямой кишки.

Материал и методы

Проанализированы результаты хирургического лечения 32 пациентов с обширным местнораспространенным (n=28, 87,5 %) и/или первичномножественным синхронным (n=4, 12,5 %) раком прямой кишки. Возраст больных варьировал в пределах 47–69 лет (средний возраст – 52 года), большинство из них относилось к возрастному интервалу 50–60 лет – 17 (53,8 %), моложе 50 лет – 4 (12,5 %), старше 60 лет – 11 (34,4 %) человек. Распределение по полу: женщин – 23 (71,9 %), мужчин – 9 (28,1 %). Во всех случаях была получена морфологическая верификация процесса, умереннодифференцированная аденокарцинома диагностирована в 19 (59,4 %) наблюдениях, низкодифференцированная аденокарцинома – в 9 (28,1 %), высокодифференцированная аденокарцинома – в 3 (12,5 %), плоскоклеточный рак – в 1 (3,1 %) случае. Чаще наблюдалось поражение верхнеампулярного отдела прямой кишки – в 12 (37,5 %) наблюдениях, среднеампулярного отдела – в 10 (31,3 %); рак нижнеампулярного отдела и таблица 1

результаты предоперационного обследования больных раком прямой кишки

Распространенность на смежные органы

Число больных (n=32)

Всем пациентам перед лечением проводился стандартный комплекс обследования: общеклинические анализы, УЗИ органов брюшной полости, видеоколоноскопия с забором биопсийного материала для морфологического исследования, СКТ органов грудной полости с внутривенным контрастированием. Во всех случаях выполнялась МРТ органов малого таза, исследование проводилось на 1,5 Тл томографе MAGNETOM ESSENZA, Siemens с использованием поверхностной фазированной катушки Body Matrix. Оно включало Т2-ВИ в аксиальной, сагиттальной, коронарной и косоаксиальной проекциях с толщиной среза 2,5–4 мм; Т1-ВИ в аксиальной, сагиттальной и коронарной проекциях с толщиной среза 3–3,5 мм; Т2-STIR изображения в аксиальной проекции с толщиной среза 3 мм; диффузионную МРТ с высоким фактором взвешивания, толщина среза 3 мм (В-50, 800); динамическую контрастированную МРТ. Для более детальной визуализации опухолевой инвазии в прилежащие органы исследование дополнялось косыми проекциями, перпендикулярными длин-нику кишки в зоне предполагаемой опухолевой инфильтрации. С целью минимизации артефактов от перистальтики тонкой кишки пациенты принимали Бускопан за 1–2 ч до начала исследования. В случае сомнительного результата в отношении заинтересованности наполненного мочевого пузыря дополнительно выполнялось сканирование после его опорожнения.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 10.0 (StatSoft).

Результаты и обсуждение

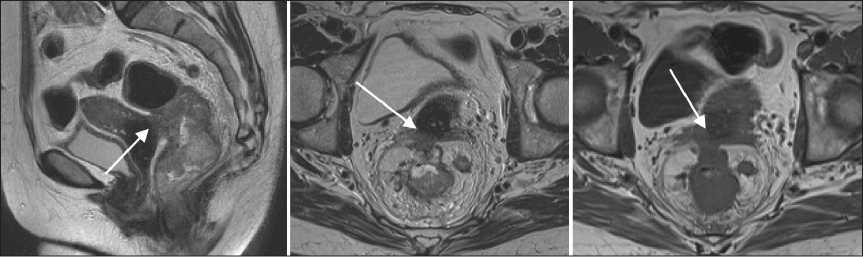

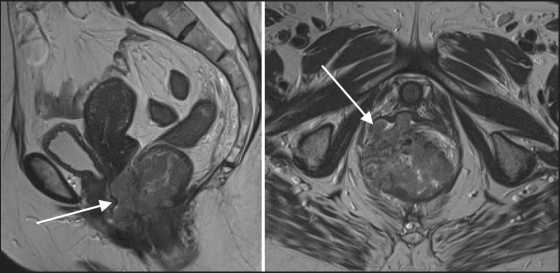

По данным предоперационного обследования у больных раком прямой кишки, независимо от пола, чаще всего выявлялась опухолевая инвазия органов мочевыводящей системы (табл. 1), мочевой пузырь был поражен в 16 (50,0 %) случаях, опухолевая обструкция мочеточников диагностирована в 5 (15,6 %) наблюдениях. У женщин чаще всего отмечалась инфильтрация тела или шейки матки (рис. 1) – в 10 (31,3 %) случаях, в 3 (9,4 %) было диагностировано поражение влагалища (рис. 2), в том числе у одной больной с формированием ректо-вагинального свища, за счет распада опухоли. У 2 (6,3 %) больных по данным МРТ помимо поражения органов малого таза определялось распространение процесса на подвздошные сосуды, в одном случае справа, в другом – слева. Прилежащие к опухоли петли тонкой кишки были поражены в 3 (9,4 %) случаях. По данным комплексного предоперационного обследования опухолевое поражение

Рис. 1. МРТ органов малого таза, Т2-, Т1-взвешенные изображения. Аденокарцинома прямой кишки с прорастанием в шейку матки (указано стрелкой)

Рис. 2. МРТ органов малого таза, Т2-взвешенные изображения. Аденокарцинома прямой кишки с прорастанием во влагалище (указано стрелкой)

двух и более органов одного смежного органа диагностировано в 14 (43,8 %) случаях (табл. 1).

На основании полученных диагностических данных были запланированы мультивисцеральные резекции органов малого таза. При операционной ревизии во всех случаях макроскопически подтвердилась опухолевая или паратуморальная воспалительная инфильтрация, кроме поражения левых подвздошных сосудов, в данном наблюдении также была выполнена МВР, поскольку у больного имелось поражение других смежных органов – левого мочеточника и дна мочевого пузыря. Оперативный этап лечения выполнялся мультидисциплинарной хирургической бригадой, из смежных специалистов чаще всего привлекались урологи.

Объемы выполненных операций: полная эвисце-рация малого таза была осуществлена в 6 (18,8 %) случаях, МВР с экстирпацией прямой кишки – в 10 (31,3 %), МВР с резекцией смежных органов и формированием ректо-толстокишечного анастомоза – в 14 (43,8 %) наблюдениях. Чаще всего выполнялась резекция мочевыводящих путей – у 24 (75,0 %) больных, из них у 13 (40,6 %) была выполнена первичная (чаще всего гетеротопическая) пластика мочевого пузыря и/или мочеточников. При формировании ректо-толстокишечного анастомоза во всех случаях осуществлялась «защита» соустья за счет разгрузочной трансверзостомы. Недостаточность межкишечного анастомоза развилась только в 1 (3,1 %) случае, что потребовало релапаротомии и дренирования малого таза без разобщения соустья (табл. 2). Осложнение было купировано, в дальнейшем всем больным транс-верзостомы были ушиты в сроки от 2 до 6 мес (в среднем – 3,7 мес) с восстановлением естественного пассажа каловых масс по толстой кишке.

В целом, в раннем послеоперационном периоде хирургические осложнения развились у 11 (34,4 %) пациентов, что потребовало повторных операций в 7 (21,8 %) наблюдениях (табл. 2). Чаще всего таблица 2

Частота послеоперационных осложнений при Мвр по поводу местнораспространенного или первично-множественного рака прямой кишки

|

Вид осложнений |

Число больных (n=32) |

|

Заживление промежностной раны вторичным натяжением |

4 (12,5 %) |

|

Острая кишечная непроходимость (релапаротомия) |

1 (3,1 %) |

|

Абсцесс малого таза (релапаротомия) |

1 (3,1 %) |

|

Недостаточность ректо-толстокишечного анастомоза (релапаротомия) |

1 (3,1 %) |

|

Тромбоз бедренной артерии (ампутация правой нижней конечности) |

1 (3,1 %) |

|

Урологические осложнения (релапаротомия): недостаточность уретерецистоанастомоза слева; некроз мочеточников; недостаточность швов задней стенки мочевого пузыря |

3 (9,4 %) |

таблица 3 результаты морфологического исследования операционного материала

Показатель Число больных (n=32)

Частота поражения регионарных лимфоузлов

N0 18 (56,25 %)

N1 10 (31,25 %)

N2 4 (12,5 %)

Частота инвазии РПК в смежные органы:

Опухолевая «истинная» инвазия 24 (75,0 %)

Паратуморальная воспалительная инфильтрация, в т.ч. 4 (12,5 %)

-

- в матку 3 (9,4 %)

-

- в дно мочевого пузыря 1 (3,1 %)

ПМЗО: 4 (12,5 %)

РПК + первичный рак мочевого пузыря 1 (3,1 %)

РПК + рецидивный рак мочевого пузыря 1 (3,1 %)

РПК + рак эндометрия 1 (3,1 %)

РПК + GIST прямой кишки 1 (3,1 %)

отмечались гнойно-некротические процессы со стороны промежностной раны после мультивисце-ральных экстирпаций прямой кишки с последующим заживлением вторичным натяжением – у 4 (12,5 %) и урологические осложнения, потребовавшие релапаротомии и формирования одно- (n=2) или двусторонней (n=1) уретерокутанеостомии – у 3 (9,4 %) больных. Неблагоприятными факторами, сопряженными с высоким риском развития послеоперационных осложнений, оказались:

– лучевая терапия в анамнезе (у больных наблюдались восходящий некроз мочеточников; раневые осложнения в промежности);

– паратуморальные гнойно-воспалительные осложнения (абсцесс малого таза, недостаточность толсто-прямокишечного или уретеро-цистоанастомозов);

– ректо-вагинальный свищ (недостаточность швов задней стенки мочевого пузыря);

– инвазия крупных сосудов (тромбоз правой подвздошной артерии).

Уровень послеоперационной летальности составил 3,1 % – умер 1 больной после муль-тивисцеральной резекции органов малого таза с резекцией правых подвздошных сосудов, причина летального исхода – тромбоз зоны артериального анастомоза с последующей острой почечной недостаточностью.

При плановой гистологической проводке операционного материала истинная опухолевая инвазия смежных органов подтвердилась в 24 (75,0 %) случаях, поражение резецированных смежных органов за счет паратуморальной воспалительной инфильтрации было диагностировано у 4 (12,5 %) больных, в 3 (9,4 %) наблюдениях – дна тела матки, в 1 (3,1 %) – задней стенки мочевого пузыря (табл. 3).

Сроки послеоперационного мониторинга составили >24 мес. Больные с ПМЗО живы без

Список литературы Непосредственные результаты расширенных и мультивисцеральных резекций при раке прямой кишки

- Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018; 68 (6): 394-424. DOI: 10.3322/caac.21492

- Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Состояние онкологической помощи населению России в 2016 году. М., 2016. 236. [Kaprin A.D., Starinsky V.V., Petrova G.V. Status of oncological care for the population of Russia in 2016. Moscow, 2016. 236. (in Russian)].

- Калинин Е.В., Антипова С.В., Калинин А.Е. Возможности хирургического лечения больных местно-распространенным раком прямой кишки с вовлечением задней стенки мочевого пузыря. Онкологическая колопроктология. 2012; 1: 18-24. [Kalinin E.V., Antipova S.V., Kalinin A.E. Possibilities of surgical treatment in patients with locally advanced rectal cancer with involvement of the posterior urinary bladder wall. Colorectal oncology. 2012; 1: 18-24. (in Russian)].

- Аглуллин И.Р., Дидакунан Ф.И., Зиганшин М.И., Валиев А.А., Аглуллин Т.И., Сафин И.Р., Аглуллин М.И. Технические аспекты эвисцераций органов малого таза. Поволжский онкологический вестник. 2015; 4: 63-69. [Aglullin I.R., Didakunan F.I., Ziganshin M.I., Valiev A.A., Aglullin T.I., Safin I.R., Aglullin M.I. Technical aspects of evisceration pelvis organs Oncology. Bulletin of the Volga region. 2015; 4: 63-69. (in Russian)].

- Усова А.В., Фролова И.Г., Афанасьев С.Г., Тарасова А.С. Возможности МРТ в диагностике и оценке эффективности лечения рака прямой кишки. Сибирский онкологический журнал. 2012; 5: 74-80. [Usova A.V., Frolova I.G., Afanasyev S.G., Tarasova A.S. Potential role of magnetic resonance imaging in diagnosis and assessment of treatment response in patients with rectal cancer. Siberian Journal of Oncology. 2012; 5: 74-80. (in Russian)].