Непрерывная модель качества органического вещества почвы: новые перспективы изучения углеродного цикла в сельскохозяйственном землепользовании

Автор: Юрова А.Ю., Козлов Д.Н., Холодов В.А., Колчанова К.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 124, 2025 года.

Бесплатный доступ

В обзорной статье рассматривается проблема разработки и использования методов моделирования динамики почвенного органического вещества (ПОВ). Критическому анализу подвергаются традиционные методы, основанные на “теоретических” дискретных пулах с различной скоростью оборота ПОВ, подчеркивается их недостаточное соответствие фактическим данным наблюдений. Альтернативный подход рассматривает непрерывное распределение качества ПОВ и позволяет понять и описать механизмы трансформации и стабилизации органического вещества в почвах широкого диапазона факторов и процессов почвообразования. Основанные на нём модели динамики ПОВ обладают большей прогностической способностью для разработки агротехнических практик, направленных на повышение уровня фиксации углерода в сельскохозяйственных почвах. Это открывает новые возможности для сохранения и повышения плодородия почв, а также помогает эффективно реагировать на глобальные климатические вызовы в сельскохозяйственном землепользовании.

Почвенное органическое вещество, математическое моделирование, непрерывная шкала качества

Короткий адрес: https://sciup.org/143184849

IDR: 143184849 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-124-144-183

Текст научной статьи Непрерывная модель качества органического вещества почвы: новые перспективы изучения углеродного цикла в сельскохозяйственном землепользовании

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, * , e-mail: , **https//, e-mail: , ***, e-mail: , ****, e-mail:

Понимание механизмов трансформации и стабилизации почвенного органического вещества (ПОВ) имеет ключевое значение для управления функциями почв в сельскохозяйственном землепользовании. Проектирование и оценка эффективности мер сохранения и повышения плодородия почв, в том числе в составе климатических проектов, на ряду с прямыми средствами наземного мониторинга ориентируются на использование имитационных моделей динамики ПОВ при различных видах управляющих воздействий для местных климатических и эдафических условий почвообразования (ПНСТ 901–2023, 2024).

Большинство моделей динамики ПОВ построены в виде отдельных пулов (например, RothC – Rothamsted Long Term Field Experiments Carbon Model или DNDC – DeNitrificationDeComposition), в которых оборот органического вещества различается по скоростям в зависимости от способности к разложению (Li et al., 1992; McGill, 1996; Coleman, Jenkinson, 1996; Parton et al., 1987; Reichstein et al., 2009; Рыжова, 2011). Однако эти модельные пулы не соответствуют измеряемым сущностям. Это означает, что пулы и потоки между ними являются в основном теоретическими концепциями, созданными для представления гетерогенности ПОВ, и не существует прямых доказательств существования универсальных и применимых ко всем почвенным условиям мира пулов (Bruun et al., 2010).

Для усиления механистической основы дискретных моделей ПОВ было предложено, чтобы пулы соответствовали измеряемым фракциям ПОВ, которые играют функциональную роль в почве (Hassink, 1995; Christensen, 1996; Smith et al., 2002; von Lutzow et al., 2007; Zimmerman et al., 2007). Процедура проверки адекватности таких моделей на базе их тестирования усиливается за счет использования измеряемых фракций ПОВ. Однако, несмотря на теоретические достижения и разработку улучшенных протоколов для получения однородных фракций ПОВ, влияние этого похода на развитие моделирования ПОВ так и осталось в узких рамках некоторых исследовательских работ, на практике же по-прежнему по большей части применяются модели с условными пулами.

Вместо разделения ПОВ на ограниченное число фракций или теоретических пулов, более эффективной может оказаться разработка согласованных методов измерения и математического моделирования динамики непрерывных распределений качества ПОВ. Форма распределения и ее динамика отражают совместное действие различных механизмов трансформации и стабилизации органического вещества по горизонтам (слоям) почвы. Подходы, современные достижения и перспективы измерения качества ПОВ различными физическими и химическими методами представлены в других статьях тематического выпуска журнала. Данная статья концентрирует внимание исследователей на методических возможностях и преимуществах математического описания моделей динамики с непрерывным качеством ПОВ. В статье рассматривается формирование и трансформация ПОВ в объеме почв с площадью 1 м 2 и в определенном гомогенизированном слое (например, пахотный горизонт). Описание процессов формирования органо-аккумулятивного профиля почв с выраженной изменчивостью по глубине выходит за рамки данного обзора, хотя возможности непрерывного описания ПОВ не ограничиваются моделями для единичного объема.

Цель работы – провести критический анализ дискретных моделей динамики ПОВ и рассмотреть преимущества моделей динамики ПОВ, рассматривающих его на непрерывной шкале качества как молекулярный ансамбль, взаимодействующий с поли-фазной почвенной системой, для изучения механизмов трансформации и стабилизации органического вещества в почвах широкого диапазона факторов и процессов почвообразования. Последний подход позволяет создавать непрерывные шкалы качества (по устойчивости) ПОВ, в отличие от дискретных, оперирующих понятием пулов.

Для этого последовательно: 1) приводится описание непрерывной и дискретной шкал качества ПОВ; 2) сравниваются математические подходы к описанию динамики ПОВ в непрерывной и дискретной шкалах его качества; 3) дается обзор существующих способов физического и химического измерения непрерывной шкалы качества ПОВ; 4) приводятся примеры моделей динамики ПОВ на основе континуума качества и его наблюдаемых распределений.

Наконец, в заключении обсуждаются перспективы применения непрерывных моделей к изучению органоаккумулятивной функции почв и формы усиления научного сотрудничества в целях совершенствования этих методик и создания новых моделей с предсказательной силой для более эффективной реализации политики связывания углерода в почвах управляемых агроэкосистем.

НЕПРЕРЫВНАЯ И ДИСКРЕТНАЯ ШКАЛЫ КАЧЕСТВА ПОВ

Bosatta и Ågren определили качество ПОВ, q ( от англ. – quality), как количество ферментативных шагов, необходимых для его минерализации до CO 2 , причем большее количество шагов соответствует низкому качеству ПОВ, и наоборот, чем выше качество ПОВ, тем быстрее микробное сообщество может потреблять этот субстрат и расти на нем (Ågren, Bosatta, 1996; Bosatta, Ågren, 1991). Кроме того, считается, что качество ПОВ снижается по мере разложения (Ågren, Bosatta, 1996), то есть качество органического вещества можно определить как разлагаемость.

ПОВ обладает непрерывной природой и включает в себя многие классы лабильных и прочных соединений, которые до- ступны для разложения микроорганизмами или, наоборот, защищены от биодеградации вследствие биологической, химической и физической стабилизации (Орлов, 1991; Соколов и др., 2021). Наиболее показательно это продемонстрировано при обсуждении природы гуминовых веществ и растворенного органического вещества в экспериментальных работах и дискуссиях (Холодов и др., 2023; Khreptugova et al., 2021; Orlov et al., 2019) и, бесспорно, может быть перенесено на ПОВ в целом. В пользу непрерывной природы ПОВ говорит и кинетическая теория гумусообразорвания Орлова (Орлов и др., 2005; Орлов, 1990).

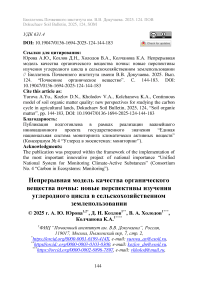

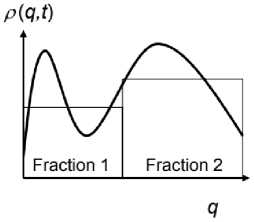

В дискретном подходе описание распределения предполагает оценку фракций, например, – лабильную и стабильную фракции, то есть ось качества ПОВ делится всего на две части. Это практически обосновано, но с позиции точного описания функции распределения требуется гораздо более высокая дискретность измерений. Так, на рисунке 1a показан пример, когда истинная граница раздела двух пиков в распределении качества ПОВ (лабильный и стабильный пул) лежит сильно левее, чем принятая граница двух определяемых фракций, установленная из предыдущего опыта. Выделение большого количества фракций делает описание функции распределения приближенным к непрерывному (рис. 1b), однако сильно осложняет процедуру измерений. В идеале целесообразно измерять по крайней мере 6–7 фракций, в дальнейшем при наличии оснований сократив число до 4 для уже исследованного типа почв конкретного региона (Wagai et al., 2020).

Как правило, методики фракционирования используют гипотетическое наличие связи физических свойств почв (например, размер частиц, плотность частиц) с химическим составом и механизмами образования различных фракций для выделения относительно дискретных пулов ПОВ (Leuthold et al., 2023). В частности, в лабораторных исследованиях изучалась эффективность различных методов фракционирования для выделения дискретных фракций ПОВ и оценки их уникальности с точки зрения скоростей оборота углерода для последующего использования в моделях (Elliott et al., 1996; Moni et al., 2012; Smith et al., 2002).

Однако эти исследования показали, что выявленные фракции не являются ни уникальными, ни однородными, с точки зре- ния механизмов стабилизации ПОВ или его молекулярного состава, что позволяет сделать вывод об их непригодности в качестве универсальных модельных пулов (Curtin et al., 2019; Leuthold et al., 2024).

a)

Рис. 1. Различия между непрерывным и дискретным описанием ПОВ, ось q - качество ПОВ (справа - свежее, слева - стабилизированное минерально-ассоциированное ПОВ), ось р (q,t) - плотность распределения ПОВ; a) функция распределения разделена на две произвольные фракции, которые трудно соотнести с непрерывной кривой распределения; b) количество фракций было увеличено таким образом, что распределение приблизилось к непрерывному (Bruun et al., 2010, рис. 3).

Fig. 1. Differences between continuous and discrete description of SOM, q axis – quality of SOM (right – fresh, left – stabilized mineral-associated SOM), р (q,t) axis - distribution density of SOM; a) the distribution function is divided into two arbitrary fractions, which are difficult to relate with a continuous distribution curve; b) the number of fractions was increased so that the distribution is close to continuous (Bruun et al., 2010, Fig. 3).

b)

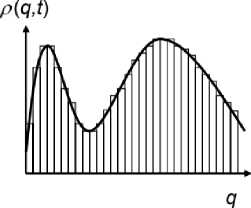

В качестве яркого примера неоднородности внутри фракции, по которой судят о пуле, можно привести денсиметрическое фракционирование. На рисунке 2 показаны денсиметрические фракции типичного чернозема под ежегодно косимой степью (Фарходов и др., 2020). Видно, что все фракции состоят из нескольких компонентов, хорошо различимых по цвету и текстуре.

Биогеохимические модели в основном используют содержание глины для корректировки скорости оборота ПОВ (Rasmussen et al., 2018). Таким образом, делается попытка учесть механизмы стабилизации за счет формирования органоминеральных ассоциаций, образующихся при взаимодействии ПОВ с частицами высокой плотности. При этом следует учитывать, что ПОВ, как гетерогенная смесь органических соединений с разными амфифильными и поверхностными свойствами, сорбируется на глинистых минералах в дискретной зональной последовательности.

Рис. 2. Денсиметрические фракции под световым микроскопом россыпью (типичный чернозем под ежегодно косимой степью (Фарходов и др., 2020).

Fig. 2. Densimetric fractions bulk under light microscope (Haplic Chernozem, under annually mown steppe (Farkhodov et al., 2020).

Так, согласно зональной концепции Кleber (2007, 2015), органическое вещество, сорбированное на поверхности глинистых минералов, можно разделить на несколько слоев или зон и причем сделать это так, что не все молекулы ПОВ будут находиться в непосредственном контакте с поверхностью глинистого минерала. В зоне непосредственного контакта формируются наиболее прочносвязанные органоминеральные ассоциаты, далее при взаимодействии гидрофобных участков молекул формируется зона гидрофобных взаимодействий. Внешняя зона кинетических взаимодействий формируется при сорбции на внешних гидрофильных группировках органического вещества других органических молекул, которые удерживаются водородными связями, металлическими мостиками и другими видами взаимодействий. Следует учитывать и то, что толщина этой контактной зоны зависит от количества поступающего органического вещества и контролируется кинетикой реакций обмена. Количество сорбированного органического вещества, потенциально способного к сорбции на минеральной поверхности, определяется двумя ключевыми факторами: 1) типом и удельной поверхностью твердой фазы и 2) свойствами самого органического вещества (Кleber et al., 2015; Chen et al., 2017, 2019). Условия среды (рН, ионная сила, температура) также оказывают влияние на сорбцию ОВ (Chen et al., 2017; Kim et al., 2023; Spohn et al., 2022).

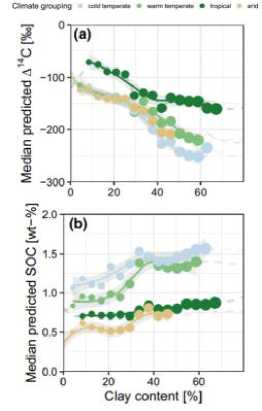

Метаанализ данных в региональных и глобальных масштабах показал, что содержание глины не позволяет надежно прогнозировать содержание и стабильность ПОВ на градиенте гидротермических условий (рис. 3a), и что другие физико-химические факторы почвы могут служить более точными предсказателями (Rasmussen et al., 2018; von Fromm et al., 2024; von Fromm et al., 2025). Например, было показано, что в щелочных почвах с недостаточным увлажнением обменный кальций является лучшим предиктором содержания ПОВ (Rasmussen et al., 2018; von Fromm et al., 2023). И наоборот, в условиях повышенной влагообеспеченности и низкой кислотности лучшими индикаторами становятся оксиды железа и алюминия (Rasmussen et al., 2018; von Fromm et al., 2023; von Fromm et al., 2025).

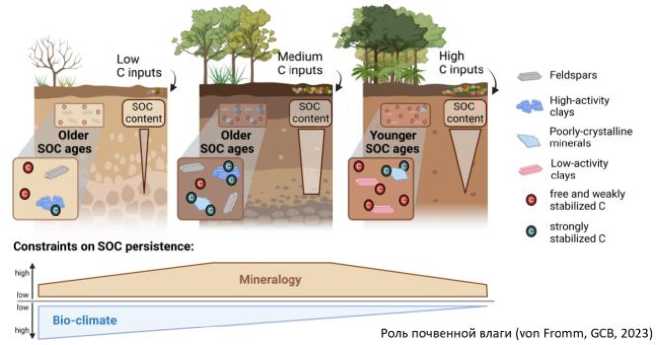

Сильные положительные связи между содержанием ПОВ и извлекаемыми оксалатными формами Al (Alox) и Fe (Feox) были обнаружены в пространственных масштабах от педонов до конти- нентов (Yu et al., 2017; Rasmussen et al., 2018; Wagai et al., 2020; von Fromm et al., 2025). При этом кислотность и влажность служат косвенными показателями выветривания, которое в свою очередь определяет поверхность минералов, доступную для связывания ПОВ (von Fromm et al., 2025). Это говорит о том, что гидротермические условия и время являются доминирующими факторами органоминеральных взаимодействий в региональном и глобальном масштабах, поскольку они управляют процессами выветривания и влияют на растительный покров, т. е. на количество и качество поступающего с опадом углерода, включая корневой, особенно важный для обеспечения появления новой доступной поверхности минералов для связывания (Yu et al., 2017). Кроме того, важную роль в этой динамике играет тип глинистых частиц, определяемый минералогией. Для примера на схематическом рисунке (рис. 3b) показано участие гидротермических условий и минералогического состава почв в формировании механизмов стабилизации органического углерода в почвах стран Африки к югу от Сахары.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОПИСАНИЮ ДИНАМИКИ ПОВ

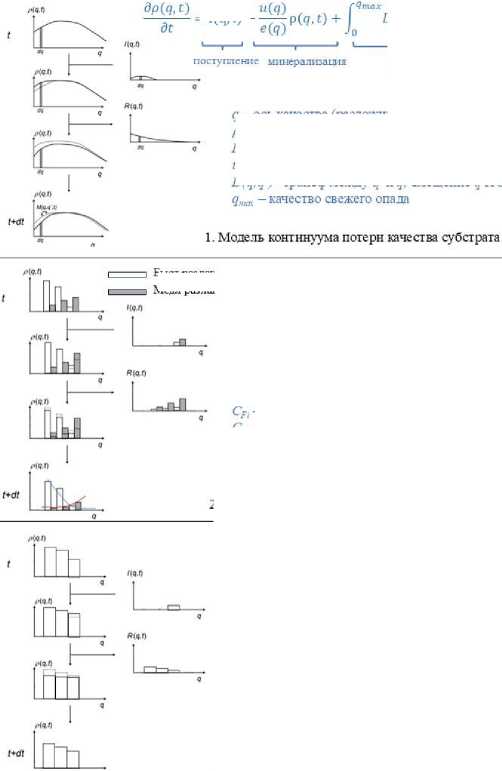

Для описания динамики ПОВ во времени ее представляют как следствие внешних поступлений ( I (q,t) ), минерализа-ции/дыхания ( R (q,t) ) и модификации качества во времени. Существуют три основных вида моделей: 1) континуума потери качества субстрата, 2) дискретная биогеохимическая, 3) дискретная сукцессионная (Моделирование…, 2007), которые отличает принципиально разный подход к описанию модификации качества (рис. 4).

В концепции континуума потери качества субстрата рассматривается непрерывное распределение ПОВ, p(q,t) , определенное таким образом, что p(q,t)dq представляет собой количество ПОВ в диапазоне качества от q до q + dq . Временная динамика этого распределения от момента времени t до t + dt показана на рисунке 4. Изначально в почву поступает опад I(q,t) с высоким качеством.

a)

b)

Arid climate zones Seasonal climate zones Humid climate zones

Рис. 3. a) Взаимосвязь между содержанием глины и значениями ПОВ, по большому набору точек, сгруппированных по климатическим группам (von Fromm et al., 2023, рис. 5). b) Схема изменения роли гидротермического фактора и фактора минералогии пород в стабилизации органического углерода в почве на выраженном градиенте условий почвообразования в Африке к югу от Сахары (von Fromm et al., 2024, рис. 5).

Fig. 3. a ) Relationships between the clay content and SOC values from a large dataset grouped by their climate groups (von Fromm et al., 2023, Fig. 5). b) Schematic figure of bio-climate and mineral controls on soil organic carbon stabilization across sub-Saharan Africa (von Fromm et al., 2024, Fig. 5).

D(_q,q')u{q'-)p{q',f)dq'

= i(q.t)- трансф орм ация: смешение q

Рис. 4. Обобщенная

Ct -щулы ПОВ.

/—поступление опада к\£ -кинетические константы минерализации ^-кинетические константы трансформации

q - ось качества (разложимость) ПОВ p(q,t) -кол-во ПОВ в интервале качества q I(q,t) — поступление опада

u(q) -скорость микробной ассимиляции ПОВ D(q,d') -трансф между q’^q, смещение q ПОВ

Ьыст разлаг

Медл разлаг

-пулы быстр разлаг ПОВ.

С$ -пулы медл разлаг ПОВ.

IFSi -поступление опада kFSj -кинетические константы минерализации ^Fi >> ^Si

-

2. Дискретная биогеохимическая модель

-

3. Дискретная сукцессионная модель

(ОС, . .

Qt — I ~ (кМ1+кН1)С1 dC2

* -ft = ^hi G _ (kM2+kH2)C2 dCn _

—ft" — ^Hn-l^n-l — кып^п

схема трансформации ПОВ, состоящая из шагов

(сверху вниз): поступления свежего опада, I; минерализации, R; и смещения разложимости ПОВ в сторону меньшей доступности (1) для непрерывной модели и (2, 3) для двух типов дискретных моделей.

Fig. 4. Generalized scheme of SOM transformation consisting of steps (from top to bottom): input of fresh litter, I; mineralization, R; and shift of SOM decomposability towards lower availability (1) for continuous model and (2, 3) for two types of discrete models.

Дыхание функционально связано с количеством углерода разного качества, то есть скорость дыхания равна u(q)p(q,t)/e(q) , где u(q) -скорость микробной ассимиляции субстрата, зависящая от его качества. Эффективность использования субстрата микроорганизмами описывается величиной e(q) и представляет собой отношение микробной продукции к ассимиляции. Он измеряет долю ( 1 - e(q) ) ПОВ, переработанного разлагающими микроорганизмами, которая теряется при минерализации и выбрасывается в атмосферу в виде CO 2 . Через этот коэффициент можно охарактеризовать доступность субстрата для микроорганизмов за счет внешних по отношению к качеству субстрата факторов (анаэробные условия и др.) Соответственно, оставшаяся доля ПОВ подвергается процессам трансформации и закрепления. Модификацию между интервалами качества в процессе трансформации можно описать как дисперсию D(q, q') или поток влево вдоль оси q , в сторону от меньшей ( q ’ ) к большей ( q ) устойчивости.

Прямой способ охарактеризовать движение вдоль оси q – это провести аналогию (фигурально) с дисперсией или конвекцией, но в терминах классического почвоведения речь идет о процессе гумификации и закрепления ПОВ на минеральных частицах. Уравнения модели записываются в интегро-дифференциальной форме (рис. 4).

Дискретные модели предполагают формирование дискретных пулов, Ci, а трансформации описываются кинематическими константами, ki, представленными в дифференциальных уравнениях первого порядка (рис. 4). Концептуальные различия между двумя типами дискретных моделей в том, что первая модель, называемая дискретно-биогеохимической, предполагает различное качество и доступность органического вещества в исходно попадающем в почву опаде (IFi и ISi, рис. 4). В качестве наиболее грубого приближения в ней органические вещества подразделяются на полисахариды и лигнины, каждый из которых имеет свою скорость разложения (kFi, kSi, рис. 4). Легкодоступные соединения разлагаются быстро, в то время как более сложные вещества разлагаются медленнее, что приводит к накоплению устойчивых материалов с течением времени. В стандартном варианте таких моделей переходы (модификация) по оси качества никак не заложе- ны. Эта концепция не согласуется с дискретно-сукцессионной моделью (Chertov, Komarov, 2001; Komarov, Chertov, 2017), в которой рассматривается трансформация органического вещества в лесных почвах. Дискретно-сукцессионная модель предполагает последовательные переходы ПОВ через серию пулов ( Сi), таких как свежий опад, гумифицированная подстилка и гумус, связанный с почвенными минералами. Минерализация описывается кинематическими константами (kMi), а трансформация связывается с деятельностью групп почвенных организмов и описывается другими кинематическими константами (kHi), представленными в уравнениях (рис. 4). Для лесных почв эти пулы являются измеряемыми, однако возникает вопрос с переносом модели на участки с другими типами почв, как, например, черноземы. На практике существуют модели, которые сочетают в себе оба дискретных подхода, например, модель RothC (Coleman, Jenkinson, 1996), в которую включен пул гумуса, и более поздние версии модели ROMUL (Chertov, Komarov, 2001; Komarov, Chertov, 2017; Chertov et al., 2022; Shanin et al., 2023; Chertov et al., 2025), выделяющие подземную и надземную когорты опада с разным изначальным качеством.

Наряду с температурой, влажность является основным фактором, определяющим скорости минерализации, выраженные кинетическими константами минерализации в дискретных моделях. Используемые для описания роли влажности модификаторы представляют собой среднюю реакцию микробного дыхания на содержание влаги в почве из лабораторных экспериментов и не подходят для более широкого диапазона типов почв, то есть не обладают универсальностью (Moyano et al., 2012). Кроме того, в дискретном подходе игнорируется уникальность зависимостей скоростей трансформации от температуры и влажности, поскольку модификаторам для кинетических констант трансформации придаются те же значения, что и для констант минерализации, что является принципиальным упущением. В концепции непрерывного качества такое допущение не применяется, что позволяет явно описать зависимость скорости трансформации ПОВ от доступности почвенной влаги и проанализировать влияние этого фактора на накопление ПОВ (Yurova et al., 2025).

СВЯЗЬ МЕЖДУ МОДЕЛЬНЫМИ И ИЗМЕРЯЕМЫМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ КАЧЕСТВА ПОВ

В качестве альтернативы теоретическим пулам, которые не связаны ни с чем измеряемым, можно разработать методы измерения непрерывных распределений качества ПОВ и включить их в модели ПОВ с непрерывным распределением качества. В этом случае качество будет представлено какой-либо измеряемой переменной, такой как размер частиц, плотность частиц или устойчивость ПОВ к окислению. Физические и химические подходы, используемые для таких измерений, рассмотрены в подразделах ниже.

Распределение, оцененное физическими методами

Методы физического фракционирования ПОВ предполагают разделение ПОВ по размеру или плотности частиц (Фарходов и др., 2020; Холодов и др., 2023). Фракционирование по размеру частиц основано на различном минеральном составе частиц, при этом более тонкодисперсные минеральные частицы обеспечивают большую площадь поверхности для сорбции, тем самым повышая стабилизацию ПОВ. Для измерения размеров частиц используются такие методы, как просеивание, седиментация, и методы светорассеяния, особенно – лазерная дифракция (Филиппова и др., 2019). Методы фракционирования пулов органического вещества, основанные на размере частиц, разделяют их по порогу определенного размера, стремясь выделить часть ПОВ, связанную с минеральными частицами (Mineral Associated Organic Matter, МАОМ – частицы меньше 50 (63) мкм), и фракцию, не связанную с минеральной составляющей (называемую дисперсным органическим веществом или Particulate Organic Matter, POM). Фракционирование по плотности частиц использует более высокую плотность минеральных частиц и сорбированного на них органического вещества (тяжелая фракция) по сравнению с более низкой плотностью свободного дисперсного органического материала (легкая фракция). Методы разделения на основе плотности обычно включают центрифугирование в тяжелой жидкости (Шаймухометов и др., 1984; Холодов и др., 2023).

Различие в подходах к рассмотрению ПОВ как непрерывного распределения или набора фракций заключается главным образом в классификации, анализе и взаимодействии ПОВ с почвенными частицами. Непрерывные распределения характеризуются спектром, в котором такие переменные, как размер частиц или плотность, изменяются постепенно, без четких границ. Например, в контексте почвенных частиц и ПОВ переход от более крупных частиц кварца к более мелким частицам глины не является резким, а представляет собой плавный континуум. Эта концепция очень важна, поскольку позволяет более точно понять, как частицы разного размера взаимодействуют с ПОВ, влияя на такие процессы, как микробная деградация и стабилизация углерода.

С другой стороны, фракции подразумевают классификацию ПОВ на основе определенных, часто дискуссионных пороговых значений. Например, при разделении почвы на тяжелую и легкую фракции на основе плотности считается, что тяжелая фракция содержит более стабильные органоминеральные комплексы, а легкая фракция связана со свободным органическим веществом, подверженным микробному разложению. Однако в литературе отмечается, что четкого разделения этих фракций по плотности не существует, и пороговые значения зависят от прочности связи между органическим веществом почвы и минеральными частицами, это говорит о том, что простая классификация с фиксированным порогом может вводить в заблуждение. Например, при оценке возраста легких фракций, которые должны быть подвержены быстрому разложению, получают значения, характерные для устойчивых компонентов ПОВ: для свободной легкой фракции был установлен средний возраст 22 г., что значительно больше ожидаемого (John et al., 2005), а для ПОВ пыли и ила (считающиеся наиболее устойчивыми) были получены значения от 10 до 23 лет (Ларионова и др., 2011).

Переход от POM к МАОМ при разделении по размеру частиц также является непрерывным, выбор порогов зависит от свойств почв, а MAOM содержит широкий спектр органоминеральных ассоциаций (Hatton et al., 2012; Jones, Singh, 2014; Sollins et al., 2009; Turchenek, Oades, 1979; Wagai et al., 2018), что концептуально уместно представлять с помощью “модели непрерывного почвенного органомолекулярного ансамбля”.

Методы разделения на основе размера и плотности частиц можно комбинировать и применять с последовательными отсечениями более мелких долей для выделения большего числа фракций (например, Sollins et al., 2009) для более точного экспериментального описания функции плотности распределения ПОВ.

Распределения в нескольких осях качества: основа для понимания механизмов стабилизации ПОВ (оценки химическими и физико-химическими методами)

Такие методы фракционирования, как разделение частиц по размеру и плотности, часто не отражают всей сложности динамики ПОВ. В своем обзоре von Lutzow et al. (2007) привели очень разные оценки времени оборота ПОВ в различных фракциях, выделенных по размеру частиц. Проблема отсутствия однозначной связи между размером (или плотностью) частиц и временем оборота может быть решена путем выделения континуума размеров (плотностей) для более четкого описания распределения, но также может потребовать разделения по другим осям качества.

Причиной того, что во многих случаях необходимо измерять распределения по нескольким параметрам, является то, что использование только одной переменной качества, q, может не полностью отражать различные механизмы, влияющие на трансформацию ПОВ. Напротив, использование более чем одной переменной (оси) качества позволяет учесть различные механизмы стабилизации и лучше понять их динамику. Чтобы эффективно применять модели ПОВ с непрерывным качеством в двух измерениях, необходимы два разных способа измерения качества, которые можно назвать q 1 и q 2 .

Например, можно начать анализ с создания распределения плотности частиц, получив несколько образцов с различной плотностью, описав ось q1. Затем эти образцы можно проанализировать с помощью термогравиметрического метода, получив ось q2. Термогравиметрия может помочь охарактеризовать стабильность ПОВ путем оценки термических показателей, таких как энергия активации горения Ea и температура TG50, при которой происходит потеря половины изначальной массы (Plante et al., 2011).

Например, описать ось q i можно, разделив почвенный образец на подфракции различной плотности фракционированием. Для получения оси q2 можно проанализировать эти подфракции с помощью метода термогравиметрии, получив, например, такие параметры, как TG 50 и E a для термически лабильного и стабильного органического вещества. Более стабильное ПОВ обладает более высокой E a и характеризуется более высокими значениями показателя TG 50 , а изменения этих параметров в условиях лабораторного инкубационного эксперимента или полевого опыта отражают качественные изменения ПОВ. По мнению Barré et al. (2016), увеличение Е а как энергетического барьера разрушения ПОВ происходит за счет его сорбции почвенными минералами. Говоря о стабильности ПОВ, мы имеем в виду его термическую стабильность, которая не всегда может коррелировать с микробиологической устойчивостью. Так в работах Tokarski et al. (2019) по изучению почв баварских пастбищ и Peltre et al. (2013) по изучению лесных и тундровых почв Северной Америки были обнаружены значимые закономерности между термической стабильностью почв и их биологической устойчивостью. В работе Филимоненко и др., (2025) для луговых почв было доказано, что более термостабильное органическое вещество соотносится с его меньшей доступностью для микробной минерализации. Но при этом в других работах (Schiedung et al., 2016; Helfrich et al., 2010) таких закономерностей не было выявлено.

Плотность частиц связана со степенью физической ассоциации ПОВ с минералами, а устойчивость к высоким температурам коррелирует с химической устойчивостью. Используя эту комбинацию методов фракционирования, можно добиться более высокого разрешения при оценке свойств ПОВ.

Комбинирование методов также обеспечивает более надежную основу для разработки и проверки моделей и позволяет описать влияние различных механизмов стабилизации и их вклад в общую стабильность ПОВ. Такие приемы, как градиентное растворение, химическое и УФ-окисление, термогравиметрия и др., могут помочь описать функции R(q2,t) и F(q2,t ), где q2 = f(q 1 ) для

ПОВ в различных диапазонах размеров или плотностей ( q 1 ), при этом q 1 и q 2 дают два непрерывных распределения, полученных независимо.

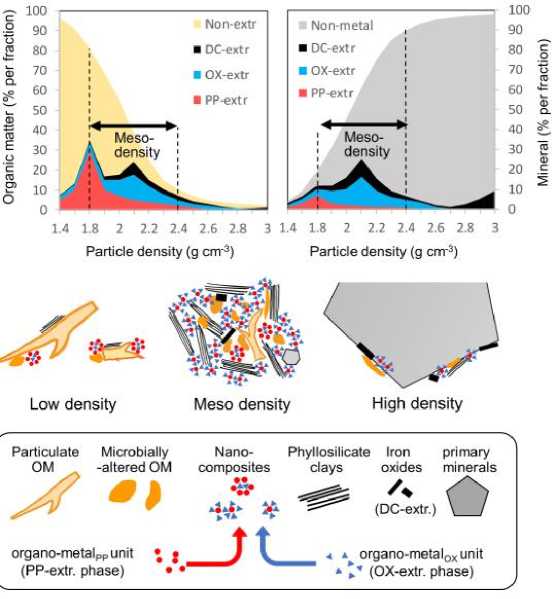

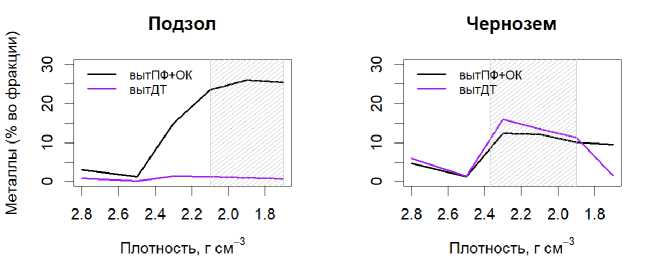

Другим примером второй оси качества q 2 является концентрация связанных в органоминеральные комплексы металлов (Wagai et al., 2020). Кононова (1963), Орлов (1990), Wagai et al. (2020) установили, что в среднем 80% общего углерода можно извлечь с помощью метода последовательных вытяжек с использованием пирофосфата, оксалата и дитионита из четырех типов почв (рис. 5). Wagai et al. (2020) подробно изучили природу соединений, выделяемых в процессе экстракции, и разработали гипотезу “органоминерального клея”.

В мезоплотных фракциях (1.8–2.4 г/см 3 ), где содержалось наибольшее количество ПОВ и извлекаемых металлов (рис. 5), значительные количества (от 20 до почти 100%) ПОВ были совместно с металлами растворены в пирофосфатной и оксалатной вытяжках. Следовательно, это экстрагируемое ПОВ могло присутствовать в связанных с металлами формах, которые были названы нанокомпозитами (Wagai et al., 2013; Zhao et al., 2016).

Фракции с более высокой плотностью (например, > 2.4 г·см -3 ) характеризовались наличием первичных минералов и железосодержащих минералов, включая кристаллические оксиды железа, экстрагированных дитионитом (рис. 5), также связывающих ПОВ.

На рисунке 6 показано изменение концентрации металлов в составе органоминеральных комплексов ПОВ по градиенту плотности почвенных частиц черноземных и дерново-подзолистых почв по данным Wagai et al. (2020). Количество металлов, связывающих ПОВ в области мезоплотности, значительно больше в подзолистых почвах по сравнению с черноземами, тогда как в черноземах преобладает фракция высокой плотности (рис. 6, области максимумов заштрихованы), что указывает на различия в механизмах стабилизации ПОВ в этих двух типах почв.

a)

b)

Рис. 5. Изменение концентраций органических и минеральных фаз вдоль градиентов почвенных частиц. a) Концентрации ПОВ (слева) и металлов (справа), извлеченных различными экстрагентами (пирофосфатом, оксалатом и дитионитом), по фракциям плотности. b) Схема строительных блоков органоминеральных соединений по фракциям плотности, показывающая, что извлекаемые в диапазоне фракций средней плотности комплексы функционируют как “нанокомпозиты”, способствуя образованию микроагрегатов (Wagai et al., 2020, рис. 7).

Fig. 5. Variation of organic and mineral phase concentrations along soil particle gradients. a) Concentrations of SOM (left) and metals (right) extracted by different methods (pyrophosphate, acid oxalate and dithionite) by density fraction. b) Organic-mineral building block diagram by density fraction, showing that complexes extracted in the meso-density fraction range, function as “nanocomposites”, promoting the formation of microaggregates (Wagai et al., 2020, Fig. 7).

Из приведенного примера видно, как можно использовать кривые качества ПОВ (здесь дискретные, но дающие более полное представление о непрерывном распределении, чем выделение всего двух фракций) в исследовании основных механизмов трансформации и стабилизации ПОВ, сочетание которых сильно зависит от выбранного типа почв. Для полноты картины сюда же следовало бы добавить фракции, связанные с кальцием, что особенно актуально для почв полузасушливой зоны, но авторами такие данные не приводятся. В дальнейшем хотелось бы расширить охват подобных исследований, дополнив их выявлением влияния факторов и процессов почвообразования на механизмы стабилизации ПОВ через такие процессы, как выветривание, вертикальная миграция частиц, биотурбация и прочие.

Пример на рисунке 6 может вызывать сомнения с позиции непрерывного подхода, так как на нем явно видны достаточно грубо выделенные экспериментальным методом фракции. Этот конкретный пример выполняет функцию иллюстрации, однако вопрос о минимальном шаге дробности экспериментально измеряемой функции распределения качества, которого принципиально можно достичь, остается открытым. Порог, разделяющий непрерывность и дискретность, сложно определить, поскольку переходы от более крупных частиц к тонкодисперсным глинистым минералам, между размерами органических молекул, а также между размерами органоминеральных комплексов, скорее всего, будут непрерывными, а не дискретными.

Предел атомизации зависит от методов, используемых для фракционирования. В то время как для фракционирования ПОВ доступны многочисленные методы, существуют практические ограничения, основанные на разрешении и четкости достигнутого разделения. Таким образом, предел атомизации зависит от практических ограничений с точки зрения доступных подходов к измерениям и непрерывной природы изменения свойств ПОВ.

Последовательные химические экстракции – самый первый метод исследования ПОВ – также можно рассматривать как недискретную оценку его качества.

Рис. 6. Изменение концентрации металлов в составе органоминеральных комплексов ПОВ по градиенту плотности почвенных частиц черноземных и дерново-подзолистых почв, по данным Wagai et al. (2020). Шкала плотности (X) идет от высокой плотности слева у начала координат (ПОВ, адсорбированное на поверхности педогенных металлов) к средней плотности справа (минерально-ассоциированное ПОВ в нано-композитных частицах). Последовательные вытяжки пирофосфатом и оксалатом суммированы на черной кривой (вытПФ+ОК) и дитионитом – на синей (вытДТ). Заштрихованные области максимумов указывают на различия в положении на шкале качества ПОВ пиков MAOM между типами почв (в черноземах пик сдвинут в сторону более высокой плотности относительно дерново-подзолистой почвы).

Fig. 6. Change in the concentration of metals, binding SOM into organo-mineral complexes along the density gradient of soil particles (right – meso density, mineral-associated SOM in nano-composite particles, left – high density, SOM adsorbed on the surface of pedogenic metals). Sequential extraction with pyrophosphate and oxalate are summarized on the black curve and with dithionite on the blue curve. Data from Wagai et al. 2020 for Mollisols and Spodsols. The shaded areas of maxima indicate differences in the position of MAOM peaks between soil types on the SOM quality scale (in Mollisols, the peak is shifted toward higher density relative to Spodsols).

Например, схема фракционирования Тюрина включает шесть последовательных экстракций, отражающих возрастание связи ПОВ с минеральной матрицей (Тюрин, 1965; Тюрин, Найде- нова, 1951). По классической схеме последовательно выделяют фракции (Кононова, 1963):

-

- растворимые в спиртобензольной смеси;

-

- извлекаемые при декальцировании почвы;

-

- гумусовые кислоты, извлекаемые 0.1 M NaOH после декаль-цирования (они связанны с кальцием и подвижными полуторными окислами);

-

- гуминовые и фульвокислоты, извлекаемые переменной обработкой 0.1 M H2SO4 и 0.1 M NaOH (связанные с силикатными формами полуторных окислов);

-

- ПОВ, не извлекаемое описанными приемами, – негидролизу

емый остаток, гумин;

-

- для отдельной навески выделяют лабильные гуминовые вещества, извлекаются 0.1 M NaOH вытяжкой без предварительной обработки почвы.

Эту схему можно модифицировать для получения недискретных данных. Например, поместить почву в колон-ку/экстрактор и последовательно промывать вышеописанными растворителями с повышением градиента и сменой раствора, на выходе регистрируя концентрацию углерода в элюенте.

В последние годы наличие гумусовых веществ было поставлено под сомнение в пользу более сложных механизмов стабилизации ПОВ (Lehmann, Kleber, 2015; Kleber, Lehmann, 2019). Однако результаты применения непрерывной модели для широкого набора почв разных природных зон позволяют предположить, что одним из основных факторов, определяющих кинетику ПОВ во временных масштабах десятилетий, по-прежнему наряду с гидротермическим режимом и временем, можно считать химические свойства органического вещества (Menichetti et al., 2019). Термин “континуум качества” может вводить в сомнение, поскольку он был широко пропагандирован авторами, которые не признают химических механизмов стабилизации ПОВ (Lehmann, Kleber, 2015; Kleber, Lehmann, 2019), но мы считаем, что не стоит рассматривать его только в таком узком смысле, как и понятие “молекулярный ансамбль”.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ ПОВ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ КОНТИНУУМА КАЧЕСТВА

И ЕГО НАБЛЮДАЕМЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

В практическом применении непрерывной модели ключевым шагом является описание формы функций u(q) , e(q) небольшим числом параметров, a также задание дисперсионного члена D(q.q’) в аналитическом виде. Функция u(q) должна быть возрастающей с ростом q и пересекать (0.0), чтобы позволить дыханию приближаться к нулю, когда качество приближается к нулю. В случае, когда качество используется в качестве меры смещения при трансформации ПОВ, функция D(q.q’) должна быть убывающей, с уменьшением q , и пересекать (0.0), чтобы полностью остановить движение вдоль оси q , как только качество приближается к нулю. Ågren and Bosatta (1996) предложили несколько вариантов простых функций для такого описания. Наиболее широко применимой является степенная форма зависимости u(q) = u0q ^ , показатель которой, в , характеризует степень закрепления ПОВ на поверхности минеральных частиц, а базальная скорость дыхания u 0 зависит от температуры и доступности влаги. В упрощенной постановке поступающему опаду I(q,t) задается фиксированная величина качества, q 0 , где t относится к ежегодному поступлению. Обычно 0.9 < q 0 <1.1 в зависимости от доступности данного типа опада для микроорганизмов. Поскольку поступающий опад является свежим и не связанным ПОВ, для него качество интерпретируется просто как показатель скорости микробной ассимиляции. Что касается дисперсионного члена, то предполагается, что после каждого цикла разложения ПОВ возвращается со снижением качества в среднем на n 1 (q) , что соответствует большей стабильности. В Ågren and Bosatta (1996) также предлагается несколько форм функций, n 1 (q), из которых наиболее употребима линейная форма q 1 (q) = q^q. Эффективность микроорганизмов e(q) часто принимается константой e 0 .

Таким образом, в модели нужно определить, в том числе путем калибровки, пять параметров модели: u0, e0, п11, в и q0. Некоторые параметры можно вывести из теоретических предпосылок, но большинство подвергаются оценке из полевых или лабораторных экспериментов. Для этого нужны эксперименты подобные тем, которые используются для параметризации моделей с пулами ПОВ. Примерами таких экспериментов являются эксперименты с добавлением заданного количества органического вещества, различного по количеству или качеству, или эксперименты с изменением гидротермических условий. Для выявления формы функций для диапазона низкого качества (высокой степени закрепленности) хорошо подходят эксперименты “черный пар”. В начале эксперимента отбирается образец почвы и измеряется распределение по переменной качества. В случаях, когда можно быть уверенным, что хранение образца не изменило распределение, можно использовать архивные образцы почвы. На более позднем этапе, после того как почва была подвергнута эксперименту, образец почвы отбирается еще раз, и измеряются распределения. Именно изменения, происходящие в этих распределениях, используются для калибровки параметров функций u(q) и D(q,q’) на основе некоторой оптимизационной процедуры. Измерения изотопов и других показателей возраста ПОВ составляют дополнительный источник данных, которые весьма полезны для оценки параметров. Также для воспроизведения фактора воздействия гидротермических условий можно использовать природные градиенты этих условий в схожих по другим параметрам почвах, применяя подход space-for-time (например, Yurova et al., 2025).

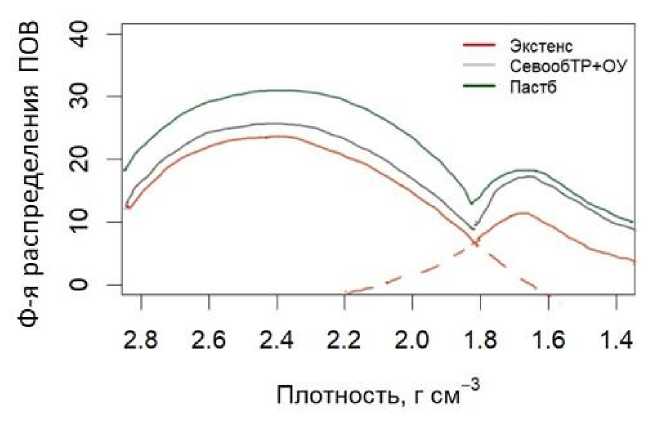

Одной из важнейших задач, к решению которой можно подойти с помощью сценарных модельных прогнозов, является восполнение дефицитов в содержании углерода почв, вызванных сельским хозяйством, особенно с традиционной вспашкой и растениеводством на основе монокультуры (ниже для такой практики используется термин экстенсивное). В мировой практике способом восстановления почв может служить диверсификация севооборотов или восстановление многолетних пастбищ с интеграцией животноводства. Однако оценки, могут ли такие меры замедлить потери углерода или обратить вспять эту тенденцию, остаются весьма неопределенными. Есть данные (например, Rui et al., 2022), как эти методы управления влияют на накопление ПОВ и его распределение между дисперсным и минерально-ассоциированным органическим веществом в многолетних полевых экспериментах.

На рисунке 7 показан идеализированный результат моделирования, который может получиться на основе этих данных. Для того, чтобы понять, как именно накапливался углерод для достижения уровней, существенно выше наблюдаемых, при экстенсивном сельском хозяйстве, приведены сравнения распределения по оси плотности частиц (рис. 7). Показано влияние различных методов управления на накопление и распределение ПОВ между POM и MAOM в 29-летнем полевом эксперименте, расположенном в северо-центральной части США (Rui et al., 2022). По сравнению с традиционной монокультурой кукурузы с ежегодной обработкой почвы (рис. 7 – красная кривая), подходы, включающие сокращение обработки почвы, диверсифицированный севооборот с покровными культурами и бобовыми, или добавление навоза, не привели к значительному увеличению общего накопления ПОВ или MAOM, но произошло некоторое увеличение свободного органического вещества (рис. 7 – серая кривая). Однако многолетние пастбища, на которых применялся севооборотный выпас, показали значительное увеличение ПОВ, которое наиболее выражено во фракции MAOM (рис. 7 – зеленая кривая), накопив уровни на 18– 29% выше, чем все системы однолетнего земледелия после 29 лет землепользования.

Непрерывная модель показывает, что выделение только двух фракций ПОВ не всегда адекватно характеризует процесс. Чтобы разработать точную дискретную модель, необходимо на начальном этапе разделить функцию плотности распределения на очень мелкие фракции. На этом этапе работы с дискретной моделью будут получены константы минерализации и трансформации, характерные для каждой фракции, на которые также будут введены поправки.

Поскольку на различных отрезках действуют разные механизмы стабилизации ПОВ, то таких поправок будет как минимум четыре, как, например, в наиболее полно описывающей процесс педогенеза модели SoilGen (Finke, 2024). После получения значений констант можно обобщить результат, пересчитав на более крупные совокупности и вернувшись к исходному делению на две фракции.

Рис. 7. Идеализированная схема накопления ПОВ в различных интервалах плотности частиц черноземов, выраженная в относительных единицах (площадь под каждой кривой равна единице). Пик справа – дисперсное ПОВ (POM), пик слева – стабилизированное минеральноассоциированное ПОВ (MAOM), два распределения не имеют четкой границы и накладываются (пунктир). Красная линия (Экстенс) – экстенсивное сельское хозяйство со вспашкой и монокультурой, серая линия (СевообТР+ОУ) – севооборот со включением косимых трав и внесением органических удобрений, зеленая линия (Пастб) – пастбище злаковобобовая травосмесь с регулируемой сезонной нагрузкой. На основе данных, представленных в Rui et al., 2022.

Fig. 7. Idealized scheme of SOM accumulation in different soil particle density intervals in relative units (area below each curve is 1). The peak on the right is labile, particulate OM (POM), the peak on the left is stabilized mineral-associated OM (MAOM), the two distributions do not have a clear boundary and overlap (dashed line). Red line – extensive agriculture with plowing and monoculture, gray line – crop rotation with inclusion of mowed grasses and application of organic fertilizers, green line – pasture cereal-legume-grass mixture with seasonal grazing. Based on the data presented in Rui et al., 2022.

Обозначенные сложности можно обойти в непрерывном методе, поскольку описанные выше физические методики облегчают работу с распределениями. Непрерывная модель позволяет оценивать как возраст углерода, так и фракции с любым произвольным членением. Важно также отметить, что функции трансформации, определяющие гумификацию органического вещества, и кинетические функции минерализации, если они представлены непрерывно определенными функциональными зависимостями, могут быть выражены в математических терминах и с помощью универсальных констант (суперпараметров), имеющих четкую термодинамическую интерпретацию. В отличие от этого константы дискретных моделей требуют большего числа эмпирических поправочных коэффициентов, что приводит к потенциальному переобучению модели, когда после калибровки она слишком хорошо описывает данные для участка калибровки, но перестает их генерализировать и не может делать прогнозы для новых участков.

Мы надеемся, что накопление знаний позволит осуществлять пересчет между распределением частиц по размеру или плотности (ось q 1 ), индексами термической стабильности, либо же содержанием связывающих ПОВ форм кальция, железа и алюминия на каждом отрезке распределения (ось q 2 ), с одной стороны, и потенциалом почвы накапливать углерод в различных диапазонах кривой качества ПОВ, с другой стороны (плотность распределения p(q,t) ). Далее нужно поставить задачу: связать изменения по времени в p(q,t) с гидротермическими условиями, определяющим особенности протекания процесса связывания ПОВ. В таком подходе возможно будет использовать динамику кривых распределения качества в исследовании влияния факторов и процессов почвообразования на механизмы трансформации и стабилизации ПОВ. Сопряженное исследование динамики качества ПОВ по глубине позволит оценить и описать роль вертикальных потоков ПОВ в формировании его профиля и открывает перспективы моделирования не только органо-аккумулятивной функции почвы, но и ее связи с другими элементарными почвообразовательными процессами (ЭПП) и функциями (питательной, гидрологической, буферной и др.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что хотя дискретные фракции обеспечивают более простую категоризацию ПОВ, непрерывные распределения предлагают более полную и гибкую основу для понимания сложности механизмов взаимодействия ПОВ с почвенными частицами и его временной динамики. В данном случае в триаде “фактор-процесс-свойство” мы характеризуем протекание микробиологических и физико-химических процессов в почве и влияние гидротермических условий на их. Эти процессы сами по себе относятся к молекулярному уровню организации почвенного покрова. На более высоких уровнях, таких как почвенный горизонт или педон, взаимодействие процессов на молекулярном уровне с процессами миграции влаги, тепла и твердофазных продуктов почвообразования соединяются в ЭПП, в данном случае органо-аккумулятивный, и рождают эмерджентные свойства. ПОВ. Эти свойства возможно характеризовать более обобщенными показателями, выполняющими роль диагностического признака. Например, можно использовать простые индикаторы, такие как соотношение лабильной и стабильной фракций, для быстроты получения данных и удобства их интерпретации, но уже после того, как на основе непрерывной модели были установлены границы между ними для данного типа почв.

Три основных преимущества непрерывных моделей ПОВ заключаются в следующем:

-

1. Уменьшенное количество параметров модели: непрерывные модели могут упростить описание динамики ПОВ, требуя меньшее число параметров по сравнению с моделями, которые полагаются на дискретные фракции.

-

2. Улучшенное разрешение измерений: используя непрерывные распределения качества, эти модели обеспечивают более детальное понимание различных механизмов стабилизации, влияющих на трансформацию ПОВ.

-

3. Улучшенная предсказательная сила и интерпретируемость: непрерывные модели могут повысить надежность прогнозов о поведении ПОВ в различных условиях и облегчить содержательную интерпретацию параметров модели, тем самым улучшая

наше концептуальное понимание динамики ПОВ, что в свою очередь приведет к улучшению методов управления сельским хозяйством и окружающей средой.

Однако следует отметить, что при ограниченных данных дискретные модели иногда могут быть практически более удобны, чем континуальные, несмотря на их теоретическую ограниченность. Оптимальная интеграция обоих подходов может дать наиболее надежные знания о поведении органического вещества почвы. Авторы выступают за усиление научного сотрудничества в целях совершенствования этих методик и создания новых моделей с предсказательной силой для более эффективной реализации политики связывания углерода в почве в сельском хозяйстве.