Непрерывный рефлектрометр с линейной частотной модуляцией интенсивности зондирующего излучения

Автор: Айбатов Л.Р.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций

Статья в выпуске: 4 т.7, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены принципы построения непрерывных рефлектометров с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) интенсивности зондирующего излучения, предназначенных для контроля параметров волоконно-оптических систем передачи (ВОСП). На основании анализа энергетических характеристик квадратичного режима фотодетектирования оптических сигналов обоснована возможность существенного (в 103...104 раз) уменьшения мощности зондирующего излучения при переходе от импульсного к непрерывному режиму рефлектометрических измерений. Представлены результаты анализа работы фоторезистора в режиме радиогетеродинирования и разработаны практические схемы рефлектометри-ческих измерений с ЛЧМ интенсивности излучения, обеспечивающие реализацию преимуществ непрерывных методов зондирования в инфракрасной области спектра, представляющей особый интерес для контроля состояния ВОСП. Рассмотрены процессы накопления сигналов обратного рассеяния в непрерывных рефлектометрах с ЛЧМ зондирующего излучения и определены условия наиболее полного использования энергетических ресурсов лазерного излучателя. Представлены результаты исследований энергетических характеристик непрерывных рефлектометров с ЛЧМ интенсивности излучения, подтверждающие обеспечение большой дальности действия (86,1 км) для мощности зондирующего излучения 1 мВт. Это исключает искажения результатов измерений за счет стимулирования нелинейных процессов в оптическом волокне, присущие импульсным системам той же дальности действия. Полный комплекс выполненных исследований обеспечивает существенное повышение метрологических характеристик разрабатываемой аппаратуры в сочетании с наиболее полным использованием энергетических ресурсов лазерных излучателей в рефлектометрических измерениях.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191352

IDR: 140191352 | УДК: 681.7:

Текст научной статьи Непрерывный рефлектрометр с линейной частотной модуляцией интенсивности зондирующего излучения

Повышение дальности действия импульсных рефлектометров, применяемых для контроля параметров волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) [1], требует увеличения мощности зондирующих сигналов. При этом режим работы ВОСП может существенно отличаться от режима передачи информационных сигналов с мощностью 1 мВт и менее за счет стимулирования нелинейных процессов в оптическом волокне (ОВ), связанных с вынужденным рассеянием Мандельштама-Бриллюэна (критическая мощность 5 мВт), Рамана (1 Вт) и других [1]. В связи с этим особый интерес приобретают непрерывные системы зондирования [2] с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) интенсивности оптического излучения, обеспечивающие возможность измерений с пространственным разрешением при малой мощности зондирующего сигнала. Принцип действия данных систем аналогичен принципам действия радиолокационных систем с непрерывным излучением радиоволн [3], энергетические характеристики которых сохраняются при переходе от импульсного режима к непрерывному режиму с большим временем накопления T S принятого сигнала.

Анализ [3] выполнен для линейного режима приема сигнала и непосредственно применим к когерентным системам зондирования с гетеродинным приемом оптического излучения [4]. Здесь фотосмеситель работает в линейном режиме [5]. Но сфера применения когерентных систем зондирования ограничена недостаточной временной когерентностью лазерных источников [6]. В системах зондирования с ЛЧМ интенсивности оптического излучения [2] фотоприемник работает в режиме прямого фотодетектирования, отличающемся квадратичностью характеристик [5], что затрудняет непосредственное применение результатов [3] к рефлектометрическим измерениям с ЛЧМ интенсивности излучения.

В статье представлены результаты исследования энергетических характеристик непрерывных рефлектометрических систем с квадратичным режимом фотодетектирования, приведены результаты разработки непрерывных рефлектометров с линейной частотной модуляцией интенсивности излучения, работающих в инфракрасной области спектра,атакжерассмотреныусловиянакопления сигналов обратного рассеяния, обеспечивающие наиболее полное использование энергетических ресурсов лазерного излучателя в непрерывных рефлектометрических системах.

Энергетические характеристики квадратичного режима фотодетектирования оптических сигналов

При квадратичном детектировании (режим прямого фотодетектирвания) выходной ток детектора пропорционален мощности оптического сигнала P S (или квадрату амплитуды электрического поля световой волны), а мощность шума на выходе детектора пропорциональна полосе пропускания детекторной системы ΔF (полосе принимаемого сигнала). ΔF обратно пропорциональна длительности принимаемого сигнала T C для импульсных систем зондирования или времени накопления принимаемого сигнала T S для непрерывных систем. При этом отношение сигнал/ шум на выходе детектора определяется выражением [5]:

⎛2 ηqmL PS ⎟⎞ RE , hν ⎠ 8kTΔF

где η – квантовая эффективность детектора; q – заряд электрона; m L – коэффициент модуляции света; h – постоянная Планка; ν – частота излучения; R E – эквивалентное выходное сопротивление детектора и цепи нагрузки; k – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура. Отсюда следует, что пороговая мощность оптического сигнала P t , при которой отношение сигнал/шум на выходе детектора равно единице, уменьшается обратно пропорционально корню квадратному из длительности оптического сигнала T C (или времени накопления сигнала T S ), а пороговая энергия W t = P t T C возрастает пропорционально

C :

P t = hν

Wt = hν

8kT

^ REηqmL

т

C

Выражения (2)-(3) свидетельствуют о нарушении эквивалентности энергетических характеристик непрерывных и импульсных систем зондирования с квадратичным детектированием оптического сигнала. Для энергетических характеристик данных систем выполняются соотношения подобия, заключающиеся в том, что необходимая энергия зондирующего излучения непрерывных систем возрастает пропорционально, а мощность зондирующего излучения уменьшается обратно пропорционально корню квадратному из времени накопления принимаемого сигнала. Это позволяет применять в непрерывных системах лазеры малой мощности (единицы мВт) при сохранении необходимой дальности действия [2].

Принципы построения непрерывных рефлектометров с ЛЧМ интенсивности зондирующего излучения

Однимиз наиболее эффективныхметодовпри-ема сигналов с ЛЧМ интенсивности излучения является применение фотодетектора в режиме радиогетеродинирования (РРГ), рассмотренного в [7] для фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). При этом на модулятор ФЭУ подается ЛЧМ напряжение, соответствующее закону модуляции зондирующего сигнала [2], а выходной ток ФЭУ содержит компоненты разностной частоты f R между частотой опорного напряжения и частотой модуляции принятого излучения [2]. Величина f R (дальномерная частота) определяется дальностью R до исследуемого участка трассы. Режим радиогетеродинирования характеризуется коэффициентом преобразования K C , который для ФЭУ равен 0,3 [7]. При этом обнаружительная способность D * RH в режиме радиогетеродинирования определяется через обнаружительную способность D * в режиме прямого фотодетектирования выражением

D *ю = K с D * . (4)

При ограничении чувствительности внутренними шумами фотодетектора пороговая мощность для импульсного режима равна [5]

P t = 7 S -AF / D * = 7S / т i / D * , (5)

где S – площадь чувствительной поверхности фотодетектора, ΔF – полоса пропускания приемного тракта, τ i – длительность зондирующего импульса. Для непрерывного метода зондирования [2] пороговая мощность с учетом (4) уменьшается до величины

P t = V S A F / D * RH = 7 S / T S / ( K C D * ) , (6)

где T S – время накопления принимаемого сигнала. Следовательно, при переходе от импульсного ( т i « 10 -8 С) к непрерывному ( T S « 1,0 С) режиму работы уменьшение мощности зондирующего излучения может составить 103…104. Это обосновывает экспериментально установленную [2] возможность применения маломощных (единицы мВт) лазеров в непрерывных системах зондирования с использованием фотодетектора в режиме радиогетеродинирования.

Однако такой режим работы подробно рассмотрен применительно к ФЭУ [2; 7], что затрудняет реализацию преимуществ непрерывных ЛЧМ систем в инфракрасной (ИК) области спектра, представляющей особый интерес для контроля параметров ВОСП в окнах прозрачности кварцевых волокон 1310 и 1550 нм. Здесь необходимы фотодетекторы, обладающие в данной области спектра достаточно высокой квантовой эффективностью, в частности, фоторезисторы. В то же время, известные способы обработки оптических сигналов приводят к существенному усложнению аппаратной части. Так, двойная модуляция света [8], при которой принимаемый амплитудно-модулированный (АМ) на частоте f 1 оптический сигнал перед поступлением на фоторезистор подвергается АМ на частоте f 2 , требует применения отдельного электрооптического модулятора и совмещения его осей с плоскостью поляризации излучения сигнала. Двойное же (оптическое и радиочастотное) гетеродинирование в ИК диапазоне на фотосопротивлении [9] является модификацией метода оптического фотосмешения и непригодно при прямом фотодетектировании оптических сигналов.

Для реализации достоинств непрерывных ЛЧМ систем в ИК области спектра выполнен анализ особенностей фотодетекторов на основании методологического применения содержания логической категории “понятие” [10], заключающегося в выделении наиболее общих признаков исследуемых объектов. Результаты анализа показывают, что основным свойством, обеспечивающим возможность осуществления режима радиогетеродинирования, является резкая зависимость характеристик фотодетектора от приложенного воздействия (напряжения). К таким приборам, работоспособным в ИК области, относятся фоторезисторы (ФР) [11]. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) фоторезистора отличается хорошей линейностью и определяется выражением [11]

I ф = qnT e P ( hvb 2 ) Фи = Q Ф U , (7)

где I Φ – фототок; τ E – время жизни фотоэлектронов; b – длина чувствительной площадки фоторезистора; Φ – световой поток (мощность падающего излучения); U – приложенное напряжение; Q – коэффициент пропорциональности.

В режиме прямого фотодетектирования обнаружительная способность фоторезистора равна D * , а коэффициент пропорциональности между фототоком и световым потоком

Q 1 = QU . (8)

Для нахождения обнаружительной способности D * RH и коэффициентапреобразования K C фоторезистора в режиме радиогетеродинирования необходимо определить зависимость амплитуды фототока на разностной частоте f R = | f H - f S | от амплитуды модулированного светового потока Φ m на частоте сигнала f S при питании фоторезистора гетеродинным напряжением с частотой f H . Пусть световой поток изменяется по закону

Ф = Ф 0 + ф m cos(2 nf S t + ф s ) , (9)

где Φ 0 и Φ m – постоянная составляющая и амплитуда светового потока, fS и ϕ S – его частота и фаза, а приложенное гетеродинное напряжение равно uH = U0 + UH cos(2nf H t + ФH ) , (10)

где U 0 – постоянное смещение; U H , f H и ϕ H – амплитуда, частота и фаза опорного напряжения.

Наибольший практический интерес представляет режим приема слабых сигналов, когда реакцией на работу фоторезистора малого выходного напряжения разностной частоты на резонансной нагрузке можно пренебречь. Тогда подстановка (9), (10) в (7) при замене U на u H определяет выражение для фототока разностной частоты:

i fR = 0,5 Q ф m U H cos(2 n f H - f S tt + ф H - Ф s ) ,(H) откуда амплитуда фототока разностной частоты

I fR = 0,5 QU H Ф m . (12)

При выборе рабочей точки на середине ВАХ амплитуда напряжения гетеродина должна быть вдвое меньше питающего напряжения в режиме прямого фотодетектирования: U H = 0,5 U . Поскольку полоса пропускания детекторной цепи ΔF постоянна, уровень выходных шумов для сравниваемых режимов одинаков.Тогда из сопоставления (12)и (7)сле-дует,что K C = 0,25 и D * RH = 0,25 D *.При нулевом смещении амплитуда U H может быть увеличена до

U ,работа осуществляется на положительной и отрицательной ветвях ВАХ,а K C возрастает до 0,5.

Следует отметить,что применение гетеродинного напряжения большой амплитуды может привести кпроявлению нелинейности (хотя инезначительной) ВАХ фоторезистора.Это эквивалентно идеальной линейной ВАХ и гетеродинного ЛЧМ напряжения, содержащего высшие гармонические составляющие. В этом случае анализ,аналогичный рассмотрению прямоугольных зондирующих сигналов в ЛЧМ лидарах [12],показывает, что при гармонической модуляции интенсивности ЛЧМ излучения выходной ток фоторезистора содержит только компоненты разностной (дальномерной) частоты f H - f S (11), поскольку частоты комбинационных составляющих, определяемых гармониками напряжения гетеродина, изменяются во времени и их накопления в резонансной нагрузке не происходит.Аналогично [12] возможно применение в качестве напряжения гетеродина прямоугольных импульсов (типа «меандр») с линейно изменяющейся частотой повторения. При этом модуляция интенсивности оптического сигнала должна быть гармонической. Тогда амплитуда первой гармоники опорного напряжения в 4/ п =1,27 раз превышает амплитуду импульсов [13],что позволяет дополнительно увеличить коэффициент преобразования K C до величины 0,636 и обнаружительную способность фоторезистора в режиме радиогетеродинирования до D * RH = 0,636 D *.

f R1 f RK f RN

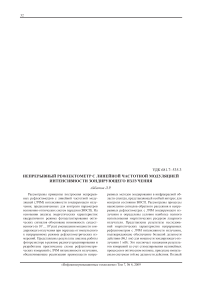

Рис. 1. Структурная схема непрерывного рефлектометра с ЛЧМ интенсивности зондирующего излу- ППЛ – полупроводниковый лазер; ГКЧ – генератор качающейся частоты; ФР – фоторезистор в режиме радиогетеродинирования; Ц – циркулятор; ОВ – оптическое волокно; Ф 1 , Ф к , Ф n - Фильтры сигналов разностной частоты; H 1 , H K , H N —устройства накопления; пунктирные линии — электрический сигнал; сплошные линии – оптический сигнал

Таким образом, применение фоторезисторов в режиме радиогетеродинирования обеспечивает реализацию непрерывных рефлектометрических измерений с ЛЧМ интенсивности излучения в ИК области спектра. Структурная схема непрерывного рефлектометра с ЛЧМ интенсивности излучения приведена на рис. 1.

Здесь в качестве источника излучения целесообразно использовать полупроводниковый лазер ППЛ с модуляцией интенсивности изменением тока накачки. Генератор качающейся частоты ГКЧ обеспечивает ЛЧМ интенсивности излучения лазера ППЛ . Циркулятор Ц применяется для передачи зондирующего излучения в исследуемое оптическое волокно ОВ , а также направляет сигнал обратного рассеяния на фоторезистор ФР . Фоторезистор в режиме радио-гетеродинирования питается ЛЧМ напряжением от ГКЧ . Фильтры Φ 1 , Φ K , Φ N и устройства накопления H 1 , H K , H N служат для выделения и накопления сигналов дальномерных частот f R 1 ... f RN с выхода фоторезистора, работающего в режиме радиогетеродинирования.

Сопоставление непрерывного и импульсного режимов рефлектометрических измерений

Сопоставление непрерывного и импульсного режимов рефлектометрических измерений произведено на основе анализа выражения для мощности принимаемого сигнала обратного рассеяния. В отличие от лидарного уравнения [14], мощность принимаемого сигнала для импульсного рефлектометра может быть определена выражением

Pn(R) = P' | , | в ( R)

⎝ 2n ⎠

⎜⎛ sin 2 ϕ F ⎟⎞ ⎜⎝ 4 n 2 ⎟⎠

⎡R ⎤ exp - 2 ja(r )dr , (13)

⎣0 ⎦ где Pri (r ) – мгновенное значение принимаемой мощности в момент t; R – расстояние до исследуемого участка оптического волокна; Pi – посылаемая мощность в момент t0 ; c – скорость света; τ i – длительность импульса; n – показатель преломления сердцевины оптического волокна; в(R) — объемный коэффициент рассеяния материала волокна; ϕ F – угловая апертура волокна; а(г) - объемный коэффициент ослабления. При этом разрешающая способность по дальности равна

A R = с т i / ( 2n ) . (14)

Задав разрешающую способность по дальности непрерывного рефлектометра равной ΔR (14), что обеспечивается соответствующим выбором девиации частоты ΔFd , получаем выраже- ние для принимаемой мощности в непрерывном режиме:

⎛ 2

P rs ( R ) = P o AR e( R ) —T F ⎝ 4n 2

⎡R ⎤ exp - 2 ja(r\h" ,(15)

⎣ 0 ⎦

где P rS ( R ) - мощность принимаемого сигнала от слоя толщиной ΔR , удаленного на расстояние R ; P 0 – мощность непрерывного зондирующего излучения.

Сопоставление выражений (13) и (15) с учетом (5) и (6) показывает, что при прочих равных условиях (дальность действия R max , разрешающая способность ΔR ) требуемая для достижения пороговых условий мощность зондирующего излучения в непрерывном режиме изменяется обратно пропорционально корню квадратному из времени накопления:

P o = ( р / KC ) 4Т7г . (16)

Тогда уменьшение требуемой мощности при переходе от импульсного режима ( т i « 10 -8 С) к непрерывному ( T S ≈ 0,1…1 С) режиму работы составляет 103…104, что подтверждает перспективность применения непрерывных методов в рефлектометрических измерениях.

Условия накопления сигналов обратного рассеяния в непрерывных рефлектометрах с ЛЧМ зондирующего излучения

Реализация достоинств непрерывных методов зондирования требует эффективного накопления принимаемых сигналов. Причем здесь производится обработка сигналов обратного рассеяния от участка среды протяженностью (14), что затрудняет непосредственное применение к рефлекто-метрическим измерениям результатов анализа радиолокационных систем с непрерывным излучением радиоволн [3], полученных для точечных целей. Отметим, что принципы обработки сигналов в непрерывных системах с ЛЧМ интенсивности [2] и ЛЧМ несущей [4] оптического излучения одинаковы. Поэтому, не ограничивая общности выводов, более подробно рассмотрим режим работы с ЛЧМ интенсивности зондирующего излучения.

Поступающие на фоторезистор сигналы обратного рассеяния от участка оптического волокна, удаленного на расстояние R, задержаны относительно зондирующего излучения и опорного ЛЧМ напряжения на величину

A t = 2nR / c . (17)

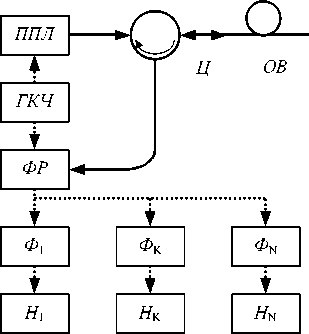

Рис. 2. Зависимость частоты опорного напряжения f H и частоты модуляции принимаемого излучения f S от времени. f 0 – начальная частота модуляции; ΔF d – девиация частоты; T m – период модуляции

Зависимости частоты опорного напряжения f H и частоты модуляции принимаемого излучения f S от времени приведены на рис. 2. Предварительно определим величину фазы сигнала разностной (дальномерной) частоты f R в начале каждого периода модуляции T m . Из рис. 2 с учетом (17) следует:

fH = f0 + (t - gTm ) ,

m

f S = f 0 +

T md

(t - gTm ) -

2nR

c

где g – целая часть отношения t /T m . Пусть начальная фаза опорного напряжения и, соответственно, зондирующего излучения равна ϕ 0 . Тогда полная фаза опорного напряжения равна

Ф н (t) = 24^ + Ф о = 2п /о +yd (t - gT m ) t + Ф о .(20) ⎣ m ⎦

Полная фаза принимаемого сигнала определяется задержкой 2nR / c распространения зондирующего излучения:

⎡ ΔF

T s (t) = f + Ф о = 2 л f + —

m

2nR t - gT m -c

⎥t +ϕ 0 . (21)

При этом начальные фазы опорного напряжения и принимаемого излучения одинаковы и равны ϕ0 . Отсюда выходной ток разностной (дальномерной) частоты для фоторезистора в режиме радиогетеродинирования (11) равен ifR = 0,5QФmUH cos[2n(AFd / Tm fcnR / c) t + 0] .(22)

Следовательно, начальная (для каждого периода модуляции) фаза сигнала разностной частоты i fR равна нулю независимо от начальной фазы зондирующего излучения. При этом аналогично [15], разностная (дальномерная) частота равна f R = (AFd /Tm№/c) . (23)

Как видно из рис. 2, сигнал разностной частоты i fR появляется в момент времени t 1 = 2nR / c и терпит разрывы в периоды смены закона модуляции t G [. gT m , gT m +2 1 nR / c ] . Для последующего периода модуляции сигнал i fR появляется в момент 1 2 = T m + 2nR / c , отстоящий от t 1 на интервал T m . Для накопления сигнала i fR в течение многих периодов модуляции набег его фазы за время T m должен составлять целое число K периодов колебания разностной частоты:

2 n ( AF d / T m )( 2nR / C ) T m = 2K n . (24)

То есть, условия накопления принимаемого сигнала согласуются с выводами о дискретности спектра дальномерных частот [3]

f RK = ( A F d / T m )(2nRK I c ) = K / T m = ^m . (25)

Здесь F m – частота модуляции; R K – расстояние до участков трассы, для которых обеспечивается накопление принятого сигнала:

R K = Kc / ( 2 n ^ F d ) . (26)

В отличие от выражения для разрешающей способности лазерных дальномеров с ЛЧМ поднесущей частоты [16] AR = c / ( 4 AF d ) , для непрерывных рефлектометров разрешающую способность целесообразно определить как неопределенность в измерении дальности выражением

AR = AR K = R K + 1 - R K = c / ( 2 n ^ F d ) . (27)

В этом случае понятие разрешающей способности приобретает одинаковое значение для импульсных (13)-(14) и непрерывных (15) методов зондирования. Таким образом, полученные выражения позволяют объединить энергетические (13), (15) и спектральные (14), (27) характеристики импульсных и непрерывных систем, а также обеспечить корректность сопоставления данных режимов работы.

Следует также отметить, что условие накопления сигналов дальномерных частот в течение наибольшей части каждого периода модуляции t e [ gT m +M / c , ( g + 1 ) T m ] (см. рис. 2) накла-

дывает ограничения на выбор периода модуляции: T m >> 4 nR max / c , где R max - дальность действия рефлектометра.

Рассмотрим далее условия накопления сигнала обратного рассеяния от участка оптического волокна протяженностью [ R K - S R , R K + jr ] , находящегося на расстоянии R K . В предположении об однородности интенсивности рассеяния в ( R ) (15) в пределах этого участка спектральная плотность S Ω сигнала обратного рассеяния отлична от нуля и постоянна в интервале частот [ f rk - 8 f , f RK + У ] , где

8f = ( AF d /T m X^SRI c ) . (28)

При этом, как отмечалось выше (22), начальные фазы всех спектральных компонентов одинаковы и равны нулю. Тогда зависимость сигнала дальномерных частот от времени имеет вид [13]:

г 2 n ( f rk + 5 f )

S (t) = — J S n cos (n t )dП = n 2 n (fRK - 5f ) (29)

sin ( 2 nJ ft )

= 4Sfi 5f 2 n5ft cos ( 2n f RK t ) ■

Здесь первый сомножитель представляет собой огибающую функции S ( t ) , а второй - заполнение с частотой f RK . Накопление сигнала обратного рассеяния соответствует операции интегрирования по времени огибающей функции дальномерных частот S ( t ) :

2πδft

2 S sin x

S s ( 5 ft ) =---- dx ■ (30)

π 0 x

Результат интегрирования представляет собой интегральный синус [17], достигающий максимума при 2πδft = π , а затем уменьшающийся. Следовательно, данное условие соответствует оптимальному выбору времени накопления T S сигнала обратного рассеяния. То есть, полуширина спектра сигнала дальномерных частот 5 / и оптимальное время накопления связаны соотношением

5 f = 1/2T s ■

Далее, для получения максимума полезного сигнала необходимо, чтобы накопление сигнала обратного рассеяния производилось от участка трассы наибольшей протяженности при определенной выше разрешающей способности (27), то есть

2SR = ^ R ■ (32)

Отсюда с учетом (27), (28) и (31) находим выражение для периода модуляции зондирующего излучения:

T m = T s ■ (33)

T m необходимо выбирать равным времени накопления T S . В свою очередь, время накопления T S выбирается исходя из требуемых энергетических характеристик рефлектометра (16). В этом случае накопление сигналов производится в пределах всего участка [ R K - A R K /2, R K + A R K / 2 ]. Тогда исключается появление неконтролируемых участков в зондируемой трассе и обеспечивается получение максимально возможного сигнала обратного рассеяния при заданной разрешающей способности A R .

С учетом (33) условие дискретности спектра дальномерных частот (25) преобразуется к виду .f 'rk = ( A F d / T s X2nR r / C ) = K / T s ,'авыражения для зондируемых участков трассы R K (26) и разрешающей способности по дальности A R (27) сохраняются неизменными.

При выполнении условия (33) T m = T S непрерывный рефлектометр переходит в моно-импульсный режим работы. Цикл измерений производится в течение одного ЛЧМ импульса длительностью, равной времени накопления T S . Применение моноимпульсного режима работы повышает метрологические характеристики рефлектометра, обеспечивает эффективное накопление сигналов обратного рассеяния и, следовательно, наиболее полное использование энергетических ресурсов лазерного излучателя.

Рассмотренные в настоящем разделе соотношения могут быть также применимы к непрерывным рефлектометрам с ЛЧМ оптической несущей и непрерывным лидарам с ЛЧМ интенсивности и ЛЧМ оптической несущей.

Энергетические характеристики непрерывных рефлектометров с ЛЧМ интенсивности зондирующего излучения

Исследование энергетических характеристик непрерывных рефлектометров с ЛЧМ интенсивности излучения произведено на основе анализа выражения (15), связывающего принимаемую и излучаемую мощность, дальность и разрешающую способность по дальности с учетом апертуры и затухания оптического волокна, а также рассеяния материала волокна.

Определим дальность действия R max непрерывного рефлектометра с разрешающей способностью по дальности Δ R = 1 м при обнаружении сварного соединения, создающего потери b C = 0,1 дБ, в оптическом волокне, имеющем следующие параметры: затухание α 1 = 0,3 дБ/км, числовая апертура NA = sinϕ F = 0,15 и показатель преломления сердцевины n = 1,5. Мощность непрерывного зондирующего сигнала принята равной Ро = 1 мВт, а время накопления Ts = 1 С, что соответствует полосе пропускания приемного тракта ΔF = 1 Гц. В предположении о механизме потерь в сростке за счет изотропного рассеяния на неоднородностях величина этого рассеяния существенно превышает рассеяние материала волокна в ( R ) в (13), (15)- Тогда в (13) и (15) произведение [ A Re (R ) ] следует заменить величиной ( 1 — 10 - b C /10 ) и выражение для принимаемой мощности в непрерывном режиме (15) преобразуется к виду

P rs ( R ) = P o ( 1 - 10 - b C /10 ) NA 2 exp (- 0,46 a i R ) .(34)

4n2

В качестве фотодетектора выбран фоторезистор на основе InAs [18], имеющий в спектральном диапазоне 1,5…3,0 мкм обнаружительную способность D *=1011 смГц1/2Вт-1 и площадь фо-точувствительной площадки S= 0,25 x 0,25 мм2. Для полосы пропускания детекторной цепи 1 Гц, соответствующей принятому времени накопления T S , пороговая мощность принимаемого сигнала P t (6) равна 3,9 ⋅ 10 -13 Вт. Тогда дальность действия рефлектометра, определяемая условием равенства мощности сигнала обратного рассеяния (34) пороговому значению P rS ( R max ) = P t , составляет Rmax = 86,1 км-

Для импульсного метода зондирования (13) с заданной разрешающей способностью ΔR = 1 м необходимы оптические импульсы длительностью (14) т i = 10 -8 С. Тогда пороговая мощность фотодетектора (5) составляет P t = 2,5 -10 - 9 Вт, и достижение полученной выше дальности R max требует увеличения мощности зондирующих сигналов до P i = 6,35 Вт.

При этих условиях в оптическом волокне стимулируется интенсивное протекание нелинейных процессов, связанных с вынужденным рассеянием Мандельштама-Бриллюэна, Рамана и др., влекущее существенные искажения результатов измерения параметров передачи волоконно-оптического тракта. Последние могут выражаться в завышенных значениях измеренного затухания в волокне по сравнению с рабочим режимом пере- дачи информационных сигналов. В то же время, уменьшение импульсной мощности до «безопасного» уровня 1 мВт сокращает дальность действия до 9,8 км.

Таким образом, полный комплекс выполненных исследований позволяет реализовать достоинства непрерывных методов зондирования в рефлектометрических измерениях с линейной частотной модуляцией интенсивности зондирующего излучения. Это обеспечивает существенное повышение метрологических характеристик разрабатываемой аппаратуры в сочетании с наиболее полным использованием энергетических ресурсов лазерного излучателя в системах контроля параметров волоконно-оптических систем передачи.

Заключение

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы:

-

1. На основании анализа энергетических характеристик квадратичного режима фотодетектирования оптических сигналов обоснована возможность существенного (в 103…104 раз) уменьшения мощности зондирующего излучения при переходе от импульсного к непрерывному режиму рефлектометрических измерений.

-

2. На основании анализа работы фоторезистора в режиме радиогетеродинирования разработаны принципы построения непрерывных рефлектометров с линейной частотной модуляцией интенсивности зондирующего излучения, обеспечивающие реализацию преимуществ непрерывных методов зондирования в инфракрасной области спектра, представляющей особый интерес для контроля состояния волоконно-оптических систем передачи.

-

3. Рассмотрены условия накопления принимаемых сигналов в непрерывных рефлектометрах с линейной частотной модуляцией зондирующего излучения. Показано, что применение моноим-пульсного режима работы с длительностью ЛЧМ импульса, равной времени накопления, обеспечивает наиболее эффективное накопление сигналов обратного рассеяния.

-

4. Результаты исследований энергетических характеристик непрерывных рефлектометров с линейной частотной модуляцией интенсивности зондирующего излучения показывают, что при мощности зондирующего излучения 1 мВт достигается дальность действия рефлектометра 86,1 км. Одновременно исключаются искажения результа-товизмеренияпараметровпередачиволоконно-оп-тического тракта за счет стимулирования нелиней-

- ных процессов в оптическом волокне, присущие импульсным методам измерения для таких дальностей, где необходимые мощности зондирующих сигналов составляют 6,35 Вт.

-

5. Полный комплекс выполненных исследований позволяет реализовать достоинства непрерывных методов зондирования в рефлекто-метричеких измерениях с линейной частотной модуляцией интенсивности излучения. Это обеспечивает существенное повышение метрологических характеристик разрабатываемой аппаратуры в сочетании с наиболее полным использованием энергетических ресурсов лазерных излучателей в системах контроля параметров волоконно-оптических систем передачи.

Список литературы Непрерывный рефлектрометр с линейной частотной модуляцией интенсивности зондирующего излучения

- Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. М.: Техносфера, 2006. -496 с.

- Агишев Р.Р., Айбатов Л.Р., Иванов А.Н., Ильин Г.И., Польский Ю.Е. Лидар с линейной частотной модуляцией. Основные требования и характеристики//IX ВС по лазерному и акустическому зондированию атмосферы. Тез. докл. Ч.2. Томск, 1987. -С.239-242.

- Виницкий А.С. Очерк основ радиолокации при непрерывном излучении радиоволн. М.: Сов. радио, 1961. -496 с.

- Dieckmann A., Amann M-C. FMCW-lidar with tunable-guide laser diode//Proc. SPIE. Vol. 2249, 1994. -P.22-30.

- Шереметьев А.Г., Толпарев Р.Г. Лазерная связь. М.: Связь, 1974. -384 с.

- Harris M., Pearson G.N., Vaughan J.M., Letalic D., Karlsson C. The role of laser coherence length in continuous-wave coherent laser radar//Journal of Modern Optics. Vol.45, No8, 1998. -P.1567-1581.

- Петрухин Г.Д. Фотоэлектронные умножители в режиме радиогетеродинирования. М.: Радио и связь, 1983. -88 с.

- Дианова В.А., Мустель Е.Р., Фишук А.П. Преобразование частоты при использовании двойной модуляции света//Радиотехника и электроника. Т.11, № 11, 1966. -С.2082-2085.

- Андрианов Г.О., Дьяконов А.М. Двойное (оптическое и радиочастотное) гетеродинирова-ние в средней части ИК-диапазона на фотосопротивлении Hg1 XCdXTe//Письма в ЖТФ. Т.8. Вып.19, 1982. -С.1197-1200.

- Айбатов Л.Р. Методологическое применение содержания логической категории «понятие» в гуманитарных и технических науках//Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева. №4, 2005. -С.94-99.

- Верещагин И.К., Косяченко Л.А., Кокин С.М. Введение в оптоэлектронику. М.: Высшая школа. 1991. -191 с.

- Айбатов Л.Р. Применение прямоугольных импульсных зондирующих сигналов в непрерывных ЛЧМ-лидарах//Оптика атмосферы и океана. Т. 15, №7, 2002. -С.631-634.

- Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Сов. радио, 1971. -672 с.

- Лазерный контроль атмосферы. Под ред. Э.Д.Хинкли. М.: Мир, 1979. -416 с.

- Agishev R.R., Aybatov L.R., Pol'sky Yu.E. LFM-CW-lidar for remote detection of saturated hydrocarbons//Proc. SPIE. Vol. 2249, 1994. -P.31-37.

- Малашин М.С., Каминский Р.П., Борисов Ю.Б. Основы проектирования лазерных локационных систем: М.: Высшая школа, 1983. -207 с.

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). М.: Наука, 1978. -832 с.

- Агишев Р.Р., Айбатов Л.Р., Власов В.А., Сагдиев Р.К. Дистанционное бесконтактное обнаружение утечек аммиака в цеховых условиях//Оптика атмосферы и океана. Т.12, №1, 1999. -С.70-74.