Непрямой вариант твердофазного иммуноферментного анализа для выявления антител в сыворотках крови осетровых рыб

Автор: Прокаева И.Б., Новиков Б.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Статья в выпуске: 4 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Герпесвирусная болезнь сибирского осетра (возбудитель — SbSHV) поражает промышленные популяции и наиболее тяжело протекает в условиях индустриального осетроводства. Существенный недостаток общепринятого метода специфической диагностики возбудителя заключается в том, что SbSHV активно репродуцируется in vivo при температуре воды в диапазоне 10-18 °С. Поэтому такой способ выделения вируса может быть применен в основном весной и иногда осенью. В другое время года содержание вируса в тканях рыб снижается настолько, что выявить его становится практически невозможно. Нами разработан метод ретроспективной диагностики герпесвирусной болезни сибирского осетра с применением непрямого варианта твердофазного иммуноферментного анализа. Представлены данные по получению необходимых реагентов для постановки твердофазного иммуноферментного анализа (накопление вируса в культуре клеток, выделение IgМ-подобного иммуноглобулина из осетровых гипериммунных антисывороток и т.д.). Выполнено сравнение эффективности предложенного метода и реакции нейтрализации. Показано, что метод позволяет выявлять антитела как у сибирского осетра, так и у близкородственных видов осетровых рыб или их гибридов.

Герпесвирус сибирского осетра, иммуноглобулин, твердофазный иммуноферментный анализ, тф ифа, серодиагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/142133427

IDR: 142133427 | УДК: 639.3.09:619:578:616-079.7:577.083.3

Текст научной статьи Непрямой вариант твердофазного иммуноферментного анализа для выявления антител в сыворотках крови осетровых рыб

Однако существенный недостаток общепринятого метода заключается в том, что SbSHV активно репродуцируется in vivo при температуре воды в диапазоне 10-18 °С. Поэтому такой способ вирусовыделения может быть применен в основном весной и иногда осенью. В другое время года содержание вируса в тканях рыб снижается настолько, что выявить его становится практически невозможно.

В то же время при летних температурах воды (выше 20 ° C) в крови переболевших рыб активно вырабатываются противовирусные антитела, которые можно выявить в РН на протяжении не менее 7 (стерлядь)-13 (сибирский осетр) месяцев. Этот факт предполагает целесообразным использование непрямых методов ретроспективной диагностики болезни, основанных на обнаружении противогерпетических антител. Такие методы можно было бы применять на протяжении всего летнего сезона и даже более продолжительное время, что значительно расширило бы временные рамки диагностических исследований и стало бы особенно актуальным при проведении сероэпизоотологического мониторинга рыбоводных хозяйств.

К классическим методам детектирования противовирусных антител относится реакция нейтрализации, однако она трудоемка в исполнении. Более перспективна разработка инструментальных методов, например твердофазного иммуноферментного анализа (ТФ ИФА).

Целью настоящего исследования стала разработка метода ретроспективной диагностики герпесвирусной болезни сибирского осетра на основе непрямого варианта твердофазного иммуноферментного анализа.

Методика . Для накопления вируса и постановки реакции нейтрализации использовали перевиваемую линию клеток SSO-2 пула печени, почки и селезенки (5). Клетки культивировали при 19 ° C в питательной среде 199 с 10 % фетальной сыворотки крови плода коровы (СПК). Для гипериммунизации двугодовиков сибирского осетра с целью получения специфической сыворотки использовали вирус, накопленный в перевиваемой культуре клеток WSSK-1 (6). Клетки культивировали при 21,5 ° C в питательной среде Игла МЕМ с двойным набором аминокислот и витаминов (2хМЕМ) с 10 % СПК.

В работе использовали штамм SK1/0406 вируса SbSHV . Для накопления вируса суточную культуру клеток SSO-2 инокулировали вирусом с множественностью заражения около 0,03-0,10 ТЦД50/кл. при предварительной смене ростовой среды на поддерживающую с содержанием 2 % СПК и последующей инкубации при 15 ° C до наступления 100 % цитопатоген-ного действия (ЦПД).

Для получения специфических антисывороток к вирусу SbSHV проводили гипериммунизацию переболевших после экспериментального заражения двугодовиков сибирского осетра при периодических внутрибрюшинных введениях вируса в дозах 105 , 63-106 , 63 ТЦД50 на особь. Кровь отбирали с интервалом 2 мес и подвергали обработке общепринятым методом. Сыворотки крови осетровых рыб, выживших после экспериментального заражения вирусом, получали следующим образом. Сеголетков стерляди и СБС заражали SbSHV методом ванн (рыбу помещали в воду, содержащую вирус в дозе 105 , 60-106 , 04 ТЦД50/см3, на 1 ч) с последующим содержанием в проточных аквариумах при температуре воды 14-16 ° С и кормлении комбикормом АК-2ФП. После завершения заболевания у выживших особей отбирали пробы крови для получения сыворотки.

При выделении IgM-подобного иммуноглобулина из осетровых гипериммунных антисывороток к герпесвирусу сибирского осетра последовательно проводили осаждение липопротеинов (7), осаждение иммуноглобулинов раствором сульфата аммония при 50 % насыщения, разделение иммуноглобулинов гель-фильтрацией (8) на Ultrogel AcA34 («IBF», Франция) и окончательную очистку IgM-подобного иммуноглобулина осетра ионообменной хроматографией (9) на DEAE-Sepharose CL-6B («Sigma-Aldrich», США). Для сбора фракций и регистрации выхода белка с колонок 54

использовали комплект хроматографического оборудования FPLC («Phar-macia-LKB», Швеция). Подготовку сорбентов проводили согласно рекомендациям фирм-изготовителей. Белковый состав получаемых фракций сывороточных белков контролировали методом иммуноэлектрофореза по Фри-мелю (10). Концентрацию белка в препаратах определяли по Лоури (11) .

Реакцию нейтрализации (РН) герпесвируса сибирского осетра использовали для определения вируснейтрализующей активности антител во фракциях выделенного иммуноглобулина, гипериммунных и полевых сыворотках, а также в сыворотках крови рыб, перенесших экспериментальное заражение. РН ставили в 96-луночных планшетах («SPL», Корея) с рабочей дозой вируса 32 ТЦД50/лунка согласно принятой схеме (12) .

Кроличий антивидовой IgG получали после иммунизации животных очищенным иммуноглобулином сибирского осетра. IgG из гипериммунных сывороток выделяли гель-фильтрацией (8) на колонке, заполненной Ultrogel AcA34. Конъюгирование IgG кролика с пероксидазой хрена проводили модифицированным методом периодатного окисления (13).

Титры антивидовых антител в кроличьих сыворотках и антигенное родство иммуноглобулинов разных видов и гибридов осетровых рыб определяли иммунодиффузией (реакция диффузионной преципитации — РДП) по Оухтерлони. При выполнении ТФ ИФА (непрямой вариант) 96-луноч-ный планшет для ИФА сенсибилизировали очищенным и концентрированным вирусным антигеном в рабочем разведении в растворе карбонат-но-бикарбонатного буфера (0,05 М, рН 9,5). Для блокирования остаточных сайтов неспецифического связывания иммуноглобулинов использовали 0,5 % раствор казеина в Трис-HCl буфере (рН 7,6). Разведения испытуемых анти-SbSHV-специфических и контрольных сывороток готовили на ЗФР-Tween 20 (рН 7,2-7,4). Конъюгат антивидовых антител с пероксидазой хрена разводили в 0,5 % растворе казеина в Трис-HCl буфере (рН 7,6). В качестве субстрата использовали 0,04 М раствор азинобистио-сульфоновой кислоты (0,2 мг/см3) (АБТС) с 0,0001 % раствором перекиси водорода. Значения оптической плотности измеряли на планшетном фотометре Sunrise («Tecan», Австрия) при X = 405 нм. Пробу считали положительной, если оптическая плотность субстратного раствора в лунке с пробой в 2,1 раза и более превосходила оптическую плотность субстратного раствора в лунке с отрицательным контролем.

Результаты . Получение осетровых специфических антисывороток к герпесвирусу сибирского осетра. В нормальных сыворотках крови рыб, отобранных перед заражением, вируснейтра-лизующих антител обнаружено не было (порог детектирования 1:8), тогда как в сыворотке крови рыб, переболевших после экспериментального заражения, антитела выявлялись в достаточно высоких титрах. Через 114 сут с момента заражения они колебались в пределах 1:600-1:3000. Однократная реиммунизация (через 114 сут после заражения) повысила уровень антител у 3 из 5 особей. Вторая и третья реиммунизации, проведенные аналогично первой через год от начала эксперимента, привели к более быстрому (через 40 и 32 сут) увеличению титров антител в сыворотке крови одной из рыб до максимальных значений, полученных после первой реиммунизации, то есть более чем в 3 раза.

Таким образом, были получены пять гипериммунных сывороток осетра с титрами в РН от 1:600 до 1:8600. Эти антисыворотки использовали для выделения иммуноглобулина сибирского осетра и как заведомо положительные при разработке варианта ТФ ИФА.

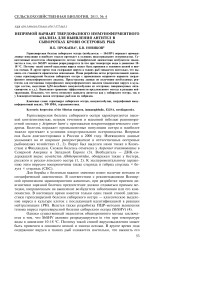

Получение вирусного антигена для сенсибилизации планшетов. Получая вируссодержащий материал при инфицировании культуры клеток SSO-2 герпесвирусом сибирского осетра, очистку и концентрирование вирусного антигена проводили по указанной ниже схеме (рис. 1). Контрольный антиген из неинфицированной культуры клеток готовили аналогично. В результате был получен специфический очищенный и концентрированный антиген герпесвируса сибирского осетра с титром инфекционной активности в PH 107,35 ТЦД50/см3. Этот антиген использовали для сенсибилизации планшетов при ТФ ИФА.

Рис. 1. Схема приготовления антигена герпесвируса сибирского осетра для сенсибилизации планшетов (твердофазный иммуноферментный анализ).

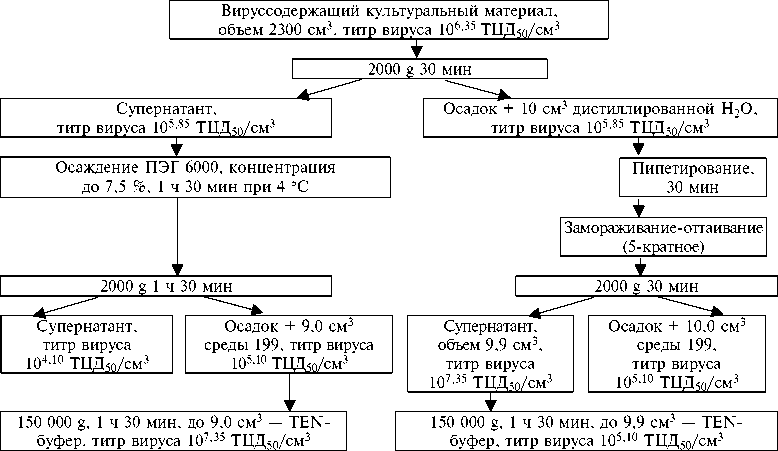

Получение IgM-подобного иммуноглобулина сибирского осетра и кроличьих антител к нему. Комплекс вышеизложенных методов и приемов позволил выделить иммунохимически чистый иммуноглобулин сибирского осетра (рис. 2) (препарат с концентрацией белка 0,638 мг/см3).

Нормальная сыворотка сибирского осетра 1:2

Объединенные фракции первого пика после стадии гель-фильтрации

Иммунохимически чистый IgM-подобный иммуноглобулин сибирского осетра после стадии ионообменной хроматографии

Рис. 2. Иммунофореграмма Ig сибирского осетра, выделенного из гипериммунной антисыворотки к герпесвирусу сибирского осетра. В канавках — антивидовая кроличья сыворотка к сыворотке крови сибирского осетра .

На следующем этапе в результате гипериммунизации кроликов против иммуноглобулинов сибирского осетра были получены антивидо-вые сыворотки с активностью в РДП 1:64-1:256. Для приготовления препарата антивидовых антител использовали антисыворотки с максимальной активностью. В результате выделили IgG кролика (препарат с концентра- цией белка 17 мг/см3).

С целью определения пригодности разрабатываемого метода ТФ ИФА для выявления антител против SbSHV у других видов и гибридов осетровых рыб мы изучили антигенное родство иммуноглобулинов близкородственных видов осетровых. В реакции диффузионной преципитации (РДП) с антивидовым кроличьим IgG, полученным на Ig сибирского осетра, было установлено тесное антигенное родство иммуноглобулинов по крайней мере четырех видов и гибридов осетровых рыб — сибирского осетра, гибридов белуга х ленский осетр, белуга х стерлядь (бестер), стерлядь х белуга х стерлядь (СБС) и стерляди. Полученные данные показывают, что антивидовой кроличий IgG можно использовать для выявления антител к SbSHV у разных видов и гибридов осетровых рыб.

Из полученного кроличьего IgG против иммуноглобулина сибирского осетра были приготовлены пероксидазные конъюгаты.

Непрямой вариант твердофазного иммунофермент-ного анализа. Оптимальные разведения реагентов для постановки непрямого варианта ТФ ИФА были определены шахматным титрованием. В результате установлено, что рабочее разведение специфического антигена для сенсибилизации планшетов составило 1:800, антивидового иммунопе-роксидазного конъюгата — 1:1000. При этом выявляемые титры антител в сыворотках крови осетровых рыб находились в пределах от 1:90 до 1:590490.

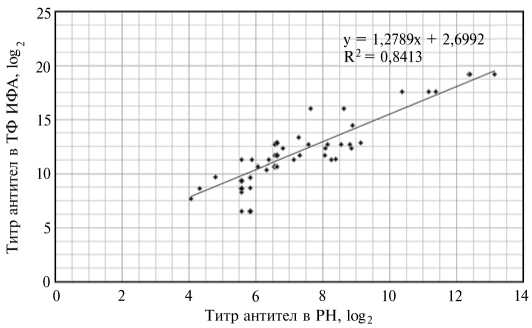

Для сравнения результатов РН и непрямого варианта ТФ ИФА ги периммунные осетровые сыворотки и сыворотки крови осетра, полученные из обследуемых рыбоводных хозяйств, были протитрованы обоими методами. Регрессионный анализ данных по титрам антител в РН и ТФ ИФА показал, что они тесно взаимосвязаны (R2 = 0,8413) и эта взаимосвязь представляет собой линейную зависимость, описываемую эмпирической формулой у = 1,2789х + 2,6992 (рис. 3).

Рис. 3. Взаимосвязь титров антител против герпесвируса сибирского осетра в реакции нейтрализации (РН) и при твердофазном иммуноферментном анализе (ТФ ИФА) (описание см. в разделе «Методика»).

Наличие такой взаимосвязи указывает на то, что ТФ ИФА может быть использован для получения достоверных данных о специфическом иммунном статусе осетровых рыб при ретроспективной диагностике и мониторинге герпесвирусной болезни сибирского осетра.

Итак, разработан быстрый и специфичный метод выявления антител к герпесвирусу сибирско- го осетра (SbSHV) у рыб, основанный на непрямом варианте твердофазного иммуноферментного анализа (ТФ ИФА). Метод позволяет обнаруживать антитела как у сибирского осетра, так и у осетровых рыб других видов или их гибридов. Непрямой метод ТФ ИФА может быть использован для ретроспективной диагностики герпесвирусной болезни сибирского осетра в научных учреждениях и специализированных диагностических лабораториях.