Непроизвольная и произвольная форма управления мышцами глазного яблока

Автор: Букина Юлия Олеговна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Выявлены определённые закономерности непроизвольной ориентации глаза в латеральном поле зрения и произвольного поворота глазного яблока, характерные для зрительной функции исследуемой группы испытуемых (молодые женщины 19-22 лет). Проанализированы реакции испытуемых на посылаемые цветовые стимулы, найдены незначительные отличия в работе правого и левого глаза.

Непроизвольная и произвольная ориентация глаза, поле зрения, регуляция мышц глазного яблока, произвольный поворот глазного яблока

Короткий адрес: https://sciup.org/146116673

IDR: 146116673 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Непроизвольная и произвольная форма управления мышцами глазного яблока

Введение. Мышцы глазного яблока человека имеют более высокую, по сравнению с другими скелетными мышцами, плотность иннервации, повышенные показатели скорости сокращения и укороченную рефрактерность. Эти физиологические особенности глазных мышц следует рассматривать как важное в биологическом аспекте приспособление зрительной системы к определенным условиям жизни. Поэтому в процессе эволюции совершенствование сенсорных механизмов зрения (фовеализация и дифференциация сетчатки) шло параллельно с совершенствованием глазодвигательного аппарата (повышение скорости и точности движений глаз).

До настоящего времени одним из наиболее дискуссионных в физиологии глазодвигательного аппарата является вопрос о проприоцепции поперечнополосатых мышц глазного яблока. Предполагаемое отсутствие проприоцепторов мышечных веретен в данных мышцах у обычных лабораторных животных - кролика и собаки — породило сомнение в существовании вообще каких-либо сенсорных окончаний в них. Однако, дальнейшие исследования показали, что даже в случае отсутствия веретен наружные мышцы глаз обладают рецепторными аппаратами, способными регистрировать степень растяжения мышц и величину напряжения типа рецепторов

Гольджи. Было выяснено, что мышечные веретёна, расположенные дистально и проксимально, делают мышцу более чувствительной, что позволяет регистрировать её динамику и облегчает оценку положения глаза (Daniel, 1946). Купер и Дениэл (Cooper, Daniel, 1949) полагают, что наличие веретен в мышцах глазного яблока приматов связано с развитием таких функций, как тонкое бинокулярное зрение, высокое совершенство моторики глаз и их тесное взаимодействие с передними конечностями. Отмечается также, что только у высших приматов и человека, в отличие от других животных, глазодвигательная активность явно превалирует над поворотами головы в сторону рассматриваемых объектов. Следовательно, проприоцепторы мышц глазного яблока - это важное филогенетическое приобретение человека, обеспечивающее ему наивысшую (в эволюционном ряду) точность движений глаз (Орбели, 1945).

Высокое совершенство моторных функций зрительной системы человека связано с постоянной тренировкой. Если вспомнить, что глаз ежедневно совершает более ста тысяч саккад, легко понять, какие неограниченные возможности для тренировки моторных навыков имеет наша зрительная система. По всей вероятности, формируемые при этом навыки очень недолговечны, легко «стираются» и заменяются новыми, определяя адаптируемость зрения к ряду новых условий восприятия (Cooper, Daniel, 1949).

Степень выраженности глазодвигательной активности достаточно вариативна в связи с экологическими условиями проживания животных и непосредственно зависит от широты поля зрения, подвижности головы, уровня фовеализации сетчатки и формы центральной зоны, развития бинокулярности, расположения глаз. Наиболее поздним эволюционным приобретением является плавное фовеальное прослеживание движущихся объектов (Fuchs, Lushei, 1970), формирующееся только на уровне приматов и экологически обусловленное наивысшим развитием тонкого бинокулярного зрения в сочетании со зрительно контролируемым манипулированием мелкими предметами (Fuchs, Lushei, 1970; Robinson, 1975).

Величина произвольно фиксируемого поля зрения является характеристикой оптимальной работы таких специальностей как оператор следящих систем, регулировщик, разведчик, спортсмен игровых и ряда других видов спорта.

В настоящей работы мы задались целью определить особенности периферической непроизвольной и произвольной ориентации глаза в латеральном поле зрения испытуемых.

Методика. Экспериментальные исследования проводились с использованием общепринятой методики глазной периметрии посредством стандартного устройства (периметр настольный ручной

«ПНР - 2»). Устройство предназначено для определения границ поля зрения посредством статической и кинетической периметрии с использованием цветовых индикаторов (Букина и др., 2016). Необходимость определения произвольного поля зрения потребовала модификации модели периметра с удлинением дуги с одной из сторон, что и было исполнено экспериментальным путём - на 40 о. е. (рис. 2).

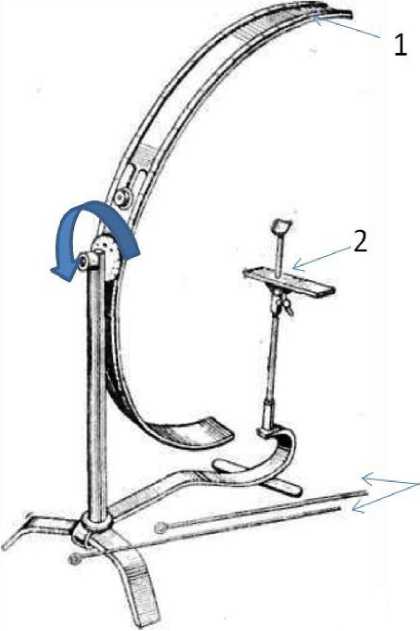

Рис. 1 . Периметр настольный ручной (ПНР -2):

1 - дуга с разметкой; 2 - опора подбородника; 3 - стержень-указка.

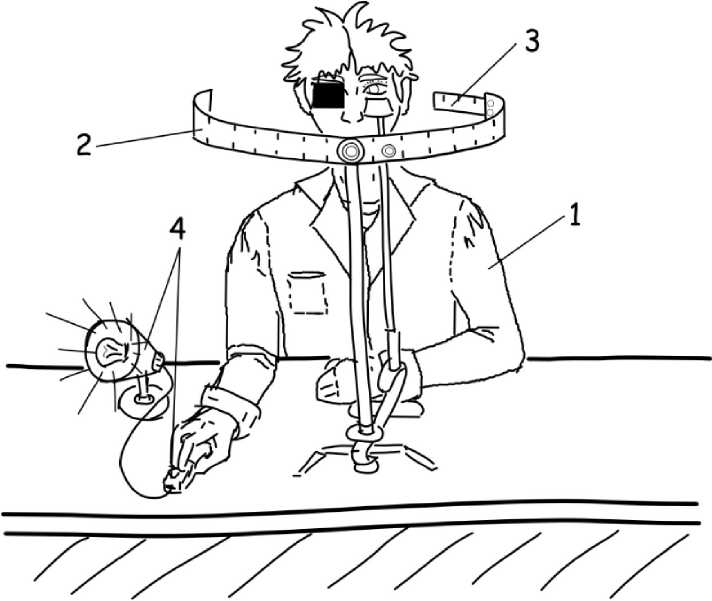

Первая серия экспериментов имела целью получение данных о непроизвольном поле зрения. Периметр стандартно устанавливался на специальной плоскости стола, за которым сидел испытуемый спиной к основному источнику света, причем подбородок испытуемого был расположен на опоре подбородника, другой глаз, не занятый в эксперименте, был прикрыт специальной затемнённой шторкой (рис. 2). Испытуемому предлагалось свободным глазом смотреть на белую точку, расположенную в центре периметрической дуги. Дуга периметра устанавливалась в необходимое положение (в нашем случае горизонтальное), при этом стержнем-указкой совершались движения по периметрической дуге, соответствующей изучаемому полю зрения. Испытуемый по мере исчезновения индикатора из поля зрения подавал электрический сигнал (рис. 2).

Рис. 2. Схема эксперимента с периметром:

1 - положение испытуемого; 2 - дуга периметра; 3 - дополнительное измерительное устройство; 4 - система сигнализации испытуемого.

Вторая серия была направлена на выявление особенностей произвольно воспроизводимого (увеличенного) поля зрения с использованием модифицированной части дуги периметра. Для определения места второго (после первой серии) исчезновения цветового стимула из поля видимости, испытуемому было необходимо максимально продолжить движение глаза в исследуемую сторону с подачей аналогичного сигнала (звено обратной информации).

В качестве испытуемых в эксперименте приняли участие 24 студентки университета в возрасте 19-22 лет. Испытуемые на момент проведения эксперимента были практически здоровы, без официально зарегистрированной патологии органов зрения. Результаты исследований статистически обработаны в Microsoft Office Excel 2007 по усреднённым данным обоих глаз.

Результаты и обсуждение. В первой серии, как нами уже ранее было установлено (Букина и др., 2016), при попадании в поле зрения изображения предмета, на нем спонтанно фиксируется взгляд в зоне жёлтых пятен сетчатки, непроизвольно следущий за объектом наблюдения. При этом в зоне наиболее чёткого видения проявляется рефлекс фиксации изображения интересующего объекта. Подобная селективность, на наш взгляд, характерна также для рефлекторных функций слуха, равновесия, а также проприорецепции вентральных, дорсальных и паравертебральных мышц шеи с участием проксимальных сегментов tractus spinotectalis. Зрительно-моторный синергизм может быть объяснён выходом импульсов, вызывающих произвольные движения глазных яблок из так называемого фронтального коркового центра взора в 8-м поле Бродмана (Гусев и др., 2009).

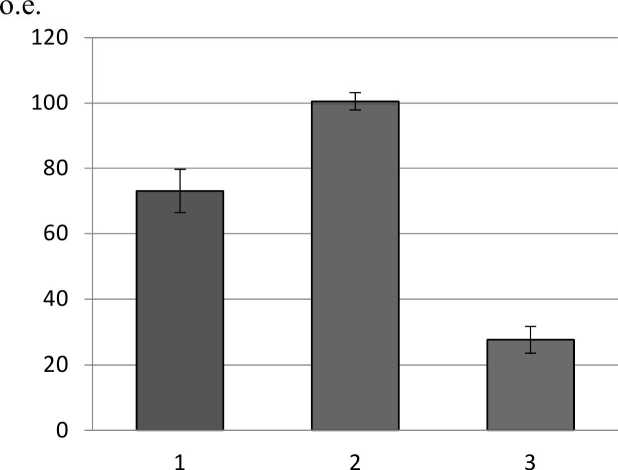

Двигательная система, начинающиеся, как известно, на фиброзных кольцах Зинна и иннервируемая VI парой черепномозговых нервов, совершает отведение глазных яблок (Популярная..., 1997; Гайворонский и др., 2013). Вначале каждая отмеченная выше мышца приходит в состояние напряжения с последующим сокращением, при этом, чем больше величина ее контрактильности, тем больше поворот глазного яблока (вторая серия опытов). Согласно полученным нами данным разница между непроизвольной и произвольной фиксациями глаза составляет 27,54±2,3б о. е. (Р < 0,01), что видно в табл. 1 и на рис. 3.

Таблица

Результаты исследований функции периметрического зрения (о. е.) латерального направления по усреднённой величине движений обоих глаз

|

Статистические параметры |

Возраст испытуемых (лет) |

Непроизвольная фиксация глаз (1) |

Произвольная установка глаз " (2) |

Разница между данными значениями (3) |

|

X |

20,58 |

73 |

100,54 |

27,54 |

|

±т |

0,20 |

3,81 |

1,55 |

2,36 |

|

б |

0,97 |

6,60 |

2,69 |

4,09 |

|

D |

0,95 |

42,53 |

7,22 |

16,77 |

|

Р< |

1-2 |

2-3 |

3-1 |

|

|

0,01 |

- |

0,01 |

||

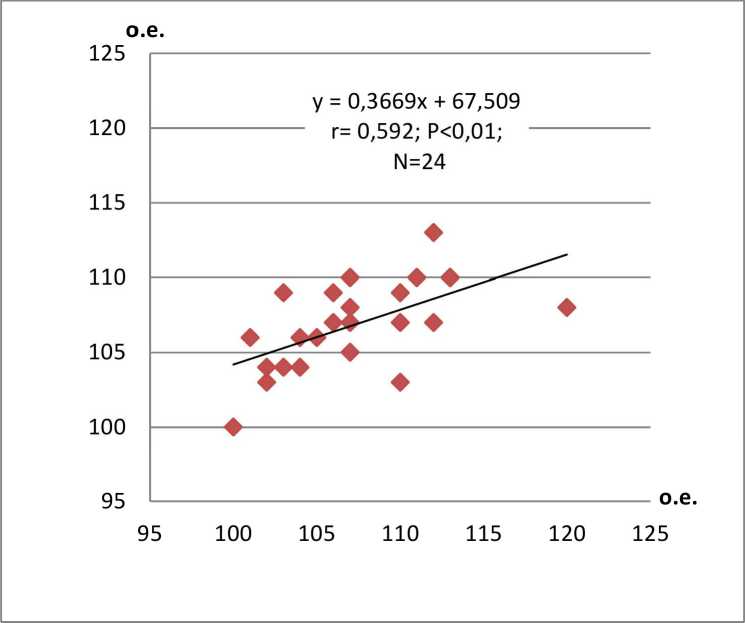

При анализе произвольной фиксации глаз была также выявлена значительная линейная зависимость (r=0,592; Р<0,01; N=24) между правым и левым глазом (рис. 4), что согласуется с референтными значениями (г=0,51-0,7) (Гмурман, 2004). Это связано с гармоничным взаимодействием центров зрения и двигательной активности, находящихся латерально от aqueductus cerebri (Sylvii) с участием эфферентных путей глазодвигательного и тектоспинального нервов.

Рис. 3 . Результаты периметрических исследований:

1 - непроизвольная фиксация глаза; 2 - произвольная установка глаза;

3 - разница между значениями 1 и 2.

Рис. 4 . Результаты корреляционного регрессионного анализа произвольной зрительной фиксации индикатора правым (абсцисса) и левым (ордината) глазом (о. е.)

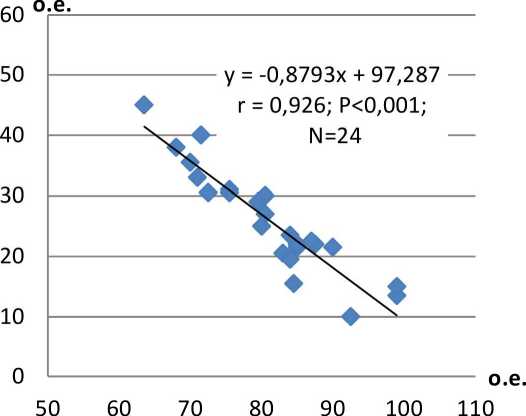

Характерно, что при этом выявляется тесная корреляция между расстояниями непроизвольной фиксации и произвольного поворота глаза (Рис. 5), тогда как корреляция произвольной фиксации и величины поворота глазного яблока не является достоверной и расценивается нами лишь как тенденция к положительной взаимосвязи r=0,380; Р>0,05; N=24.

Рис. 5 . Взаимосвязь между количественными показателями естественной непроизвольной фиксации глаза (абсцисса) и расстоянием произвольного поворота глазного яблока (ордината).

Нейроны, управляющие горизонтальными движениями глаз, расположены главным образом в парамедианной ретикулярной формации варолиева моста. Отсюда нервные импульсы идут по аксонам к нейронам отводящего, глазодвигательного и блокового ядер мышц глазного яблока, а также по мотонейронам верхней шейной части спинного мозга, что лишний раз свидетельствует о координации движений глаз и головы. Уровень возбуждения глазодвигательных центров регулируется различными зрительными областями мозга -верхними холмиками четверохолмия, вторичной зрительной корой, теменной интегративной корой (главным образом ее полем 7), фронтальным глазным полем. Нейроны вестибулярных ядер, flocculus и paraflocculus мозжечка также образуют связи с ПМРФ (Фениш, 2002). Таким образом, во второй серии на основании корреляционного анализа нами установлено, что величина произвольного поворота глазных яблок находится в линейной зависимости от величины поля зрения.

Данные дисперсионного анализа свидетельствуют об опеределённой мере разброса изучаемой величины с экстремальными отклонениями от математического ожидания. Значение дисперсии для непроивольно определяемого поля зрения значительно превышает таковое для произвольно опередляемой величины данного поля: 42,53 и 7,22 соответственно (F=5,89; Р<0,01) (см. таблицу). Это, по нашему мнению, связано с психофизиологическим состоянием испытуемых. Кроме того, вполне вероятен факт влияния особенностей строения лица (щёки, кости глазных орбит, скуловые кости, надбровные дуги) на величину латерательного поля зрения.

Выводы. 1. Механизмы восприятия органом зрения пространства и пространственных отношений неотделимы от моторных функций зрительного анализатора. Это касается механизмов как непроизвольного, так и произвольного управления движениями глазного яблока.

-

2. Анализ реакции испытуемых по посылаемые цветовые стимулы показал незначительные отличия в работе правого и левого глаза (r=0,592; Р<0,01, N=24), что соотносится с ранее полученными данными.

-

3. Существует соответствие между количественными показателями естественной непроизвольной фиксации глаза и расстоянием произвольного поворота глазного яблока (г = 0,926; Р<0,001; N=24). Величина произвольного поворота глазного яблока находится в обратной зависимости от величины непроизвольного поля зрения.

Букина Ю.О. Непроизвольная и произвольная форма управления мышцами глазного яблока / Ю.О. Букина // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2016. № 4. С. 24-32.

Список литературы Непроизвольная и произвольная форма управления мышцами глазного яблока

- Букина Ю.О., Рыжов А.Я., Никитина Е.А. 2016. К вопросу о пространственной характеристике функции периферического зрения//Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2016. № 1. С. 15-22.

- Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И. 2013. Анатомия и физиология человека: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: Академия. 496 c.

- Гмурман В.Е. 2004. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов. 10-е изд., стер. М.: Высшая школа. 479 с.

- Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. 2009. Неврология и нейрохирургия. Т. 1. 624 с.

- Орбели Л.А. 1945. Лекции по вопросам высшей нервной деятельности. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 206 с.

- Популярная медицинская энциклопедия. 1997/под ред. В.И. Покровского. Ульяновск: Книгочей. 768 с.

- Фениш Х. 2002. Карманный атлас анатомии человека. Минск: Вышэйшая школа. 464 с.

- Daniel P. 1946. Spinal nerve endings in the extrinsic eye muscles of man//J. Anat. V. 80. P. 189-193.

- Cooper S., Daniel P. 1949. Muscle spindles in human extrinsic eye muscles//Brain. V. 72. P. 1-27.

- Fuchs A.F., Luschei E.S. 1970. Firing patterns of abducens neurons of alert monkeys in relationship to horizontal eye movement//J. Neurophysiol. V. 33. P. 382-392.

- Robinson D.A. 1975. Oculomotor control signals//Basic mechanisms of ocular motility and their clinical implications/eds. G. Lennerstrand, P. Bach-y-Rita. Oxford-N.Y.: Pergamon Press. P. 337-374.