Неравенство, экономический рост, развитие

Автор: Голубев В.С.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социальное неравенство

Статья в выпуске: 2 (196), 2015 года.

Бесплатный доступ

Объект. Социально-экономические отношения Предмет исследования. Основные принципы обеспечения экономического роста и «Стратегии выхода из кризиса» (Бузгалин, Трауб-Мерц, Воейков) в условиях неравенства доходов. Проблема. Неравенства и экономического роста. Пробелема рассматривается преимущественно в рамках социал-демократических парадигм перераспределения доходов. Принципы анализа. Общество человеческого развития - это социогуманизм, как гармонический синтез капитализма и социализма. Согласно учению социального гуманизма бедность, неравенство и аномальное богатство - явления антиэволюционные. В социогуманитарном государстве разрешаются противоположности капитализма.

Развитие, неравенство, экономический рост, свобода, справедливость, социогуманизм

Короткий адрес: https://sciup.org/143181855

IDR: 143181855

Текст научной статьи Неравенство, экономический рост, развитие

-

1. Введение

Неравенство доходов — острейшая проблема современности. В последние десятилетия оно непрерывно возрастало, выступая как бы необходимым элементом экономического роста. Однако глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. это опроверг. В связи с этим возникла новая научная дискуссия в аспекте разработки новой экономической модели, которая рассматривала бы перераспределение доходов как стимул экономического роста.

-

2. Неравенство и экономический рост

Детальное обсуждение данной проблемы прошло на международной научно-практической конференции «Неравенство и экономическое развитие (Россия в глобальном контексте)», состоявшейся 22–23 мая 2014 г. в Москве. В книгу А. Бузгалина, Р. Трауб-Мерца, М. Воейкова «Неравенство доходов и экономический рост: стратегия выхода из кризиса» вошли тексты, подготовленные на базе докладов на этой конференции.

Рассмотрим основные положения этих текстов и дадим их анализ с позиций учения социального гуманизма (В.В. Бушуев, В.С. Голубев, А.М. Тарко), триалектики и системной теории капитала.

Проблема «неравенство и экономический рост» обсуждается в книге позитивно, с позиций социал-демократии: как уменьшить социальное неравенство. Книга содержит шесть разделов. Обсудим содержание первого раздела «Социальная справедливость, свобода и экономический рост».

Р. Трауб-Мерц охарактеризовал основные эмпирические тенденции, касающиеся проблемы неравенство–экономический рост. Отмечен важный факт, что в ЕС неравенство между странами в последние годы снизилось. Это произошло потому, что экономический рост в южных странах ЕС был выше среднего. Автор выделяет три возможных способа оценки неравенства: по ВВП, показателям неравенства внутри страны и наднациональным показателям. Показано, что неравенство — одна из главных причин мирового финансового кризиса. Его преодоление возможно путем сокращения неравенства.

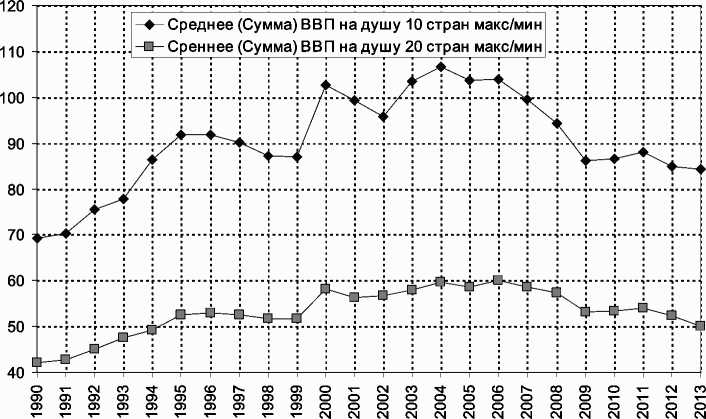

Комментарии. В данном аспекте заметим следующее. Нами (совместно с д-ром физ.-мат. наук А.М. Тарко) введен коэффициент странового неравенства, равный отношению суммы удельного физического капитала (долл./чел.) десяти или двадцати богатых стран к сумме физического капитала такого же числа бедных стран. Расчеты на основе данных Всемирного банка дают количественное описание динамики неравенства в странах (см. ниже).

-

А. Бузгалин отмечает кризис старых «больших парадигм» и необходимость новых проектов. Замечает, что рынок ( было бы точнее, частная собственность — курсивом здесь и ниже отмечается видение вопроса автором данной статьи) неизбежно порождает социальную дифференциацию. Выход в том, чтобы перераспределение ВВП исходило из социальных, а не рыночных критериев и «правил игры». Социальные расходы государства — это инвестиции в человеческий капитал. Предлагается дифференцированный прогрессивный налог, обеспечивающий социально-ориентированное развитие. Делается вывод о необходимости эко-социо-гуманитарного консенсуса ( что фактически и есть экосоциогуманизм — В.В. Бушуев, В.С. Голубев, А.М. Тарко) как альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», путем превращения справедливости в принцип и источник развития.

Комментарии. Бузгалин ставит проблему общества человеческого развития. Эта проблема решается учением социального гуманизма [Бушу- ев, Голубев, 2012, 2; Бушуев, Голубев, Коробейников, 2013, 4; Голубев, 2015, 5]. Как справедливо замечает автор, социально-ориентированное развитие предполагает жесткие экологические приоритеты. Их суть — не защита окружающей среды, а альтернативные экологически ориентированные технологии. Данный подход научно обоснован в концепции гуманизации окружающей среды [Голубев, 2015, 5; Бушуев, Голубев, 2014, 6]. Также автор пишет об историческом времени, которое может идти назад. Теория эволюционного времени (историческое — его частный случай) развивается в терминах структурной энергии [Бушуев, Голубев, 2012, 2; 2014, 6].

Р. Гринберг обсуждает соотношение справедливости ( социальной ) и свободы ( экономической ). Отмечается парадокс современного мира, когда реальные доходы большинства перестают расти и даже снижаются, а «избранные» продолжают обогащаться. Это уже другой мир, не тот, что создан социальным капитализмом. Выход, по мнению автора, в движении к подлинной социальной рыночной экономике, где свобода и справедливость не исключают, а дополняют друг друга. Далее автор пишет: «И все же еще остается надежда исправить ситуацию правовым способом. Необходимо поощрять международное сотрудничество между организациями гражданского общества, правозащитными группами и другими неправительственными организациями, поддерживающими перемены. При этом надо найти силы справиться с финансовой олигархией без социальной дезинтеграции, не говоря уже о насилии» ( слабая надежда на такие способы достижения перемен ).

Комментарии. Триалектика [Голубев, 2015, 5; Голубев, 2013, 7] дает естественный способ гармонического разрешения противоположностей, в том числе противоположности справедливость– свобода. Составляющие противоположности сопряжены: если имеет место социальная справедливость, то появляется экономическая свобода (прямая связь). В свою очередь благодаря свободе растет справедливость (обратная связь). Противоположность разрешается гармоническим синтезом ее составляющих: свобода ради справедливости. Согласно триалектике, рост социальной справедливости есть прогресс, но только до определенного ее уровня [Голубев, 2015, 5; Голубев, 2013, 7]. Дальше имеет место регресс. Также рост свободы: сначала прогресс, затем регресс. Максимальный прогресс («гармоническое равновесие») наблюдается при оптимальном соотношении (по «золотой пропорции», в условных единицах) свободы и справедливости. «Много» свободы также плохо, как и «много» справедливости. Главный принцип гармонии — «все в меру».

По Р. Гринбергу, отсутствуют заметные успехи в формулировании внятных альтернативных моделей более гуманного общественного устройства. В связи с этим заметим, что российскими авторами на основе естественно-гуманитарного синтеза развито учение социального гуманизма — строя, являющегося гармоническим разрешением противоположности капитализм–социализм [Бушуев, Голубев, 2012, 2; 2014, 6]. Теория социогуманизма, в отличие от большинства социальных теорий, строится дедуктивным методом — от теории со-циоприродного развития к социуму и человеку. В социогуманитарном государстве экономика перестает быть целью, а становится средством гармоничного развития человека. Движение от капитализма к социогуманизму, согласно триалектике, прогресс, как и движение от социализма к социогуманизму. «Много» капитализма также плохо, как и «много» социализма (см. также ниже). Но, как всегда, «новое» с трудом пробивает себе дорогу.

М. Сишон отмечает, что социальный прогресс неравномерен, неприемлемо мал и медлителен. Без государственной системы социального обеспечения миру не решить проблемы неравенства и бедности. Автор подчеркивает, что достаточно менее 1% мирового ВВП, чтобы снизить до минимума бедность и дать доступ к базовым медицинским услугам. Особенно большое значение придается рекомендации МОТ № 202 «О минимальных уровнях социальной защиты», которую обязаны учитывать все 184 государства — члены МОТ. Охарактеризованы цели рекомендации и минимальные уровни социальной защиты. За содержанием этой рекомендации стоит моральный авторитет мирового сообщества, пришедшего к консенсусу. На ее основе должна быть преодолена наметившаяся в результате экономического и финансового кризиса негативная тенденция к сокращению социального обеспечения и социальной защиты.

Комментарии. Возникла неточность при переводе текста на русский язык. Написано: мифом является «компромисс между равенством … и эффективностью». Не следует ли слово «компромисс» заменить на противоположное — «диссонанс»? Тем более, что далее написано: «Экономический рост и перераспределение доходов не являются взаимоисключающими явлениями».

Т.И. Палли обсуждает три альтернативных варианта происхождения кризиса: гипотеза неолиберализма о провале государства, гипотеза рыночного фиаско «Третьего Пути» и гипотеза разрушения коллективного благосостояния. В за- висимости от того, какая модель кризиса признается действительной, разными будут способы преодоления кризиса. Обсуждаются эти способы. Автор считает, что требуется замена неолиберальной экономической парадигмы. Эта модель превалировала в США, а затем распространилась по всему миру. Подчеркнута роль в этом Международного валютного фонда и Всемирного банка. По мнению автора, прогрессивной является «структурная кейнсианская» модель. Она предполагает полную занятость и прямую связь между ростом заработной платы и увеличением производительности. Придется уйти от стратегии развития, ориентированного исключительно на экспорт, и переключиться на удовлетворение собственного спроса.

Комментарии. По нашему мнению, Третий Путь — это социогуманизм, который еще не наступил. Далее, сотрудники Международных организаций (МВФ, Всемирный банк, Программа развития ООН и др.) не всегда обладают необходимым знанием объективных законов социо-природного развития. Поэтому их разработки и рекомендации часто недостаточно научно обоснованы.

Проблема доходов и заработной платы

М.Ф. Ферстер и Дж.П. Мартин анализируют неравенство в странах ОЭСР. За последние четверть века оно в большинстве стран выросло. Обсуждаются причины такого роста. Политическая стратегия по сокращению неравенства имеет следующие основания: поощрение расширения занятости; более интенсивное инвестирование в человеческий капитал; перераспределение налогов.

Х. Герр рассматривает проблему дисперсии заработной платы. Показано, что не существует прямой зависимости между уровнем дисперсии заработной платы, ростом ВВП и занятостью. Высокое неравенство доходов и высокая дисперсия заработной платы являются препятствием для экономического развития.

С. Ли анализирует существующий разрыв между заработной платой и экономическим ростом. Современный экономический кризис («Великая рецессия») связан с политикой сдерживания заработной платы, когда ее рост отстает от роста производительности труда. Посткризисное развитие экономики требует «восстановления равновесия».

Проблема неравенства и перераспределения доходов в Бразилии, Китае и Индии

М.Х. Лавинас де Мораис обсуждает ситуацию в Бразилии: экономический рост, снижение уровня бедности и сокращение неравенства. Конста- тируется резкое неравенство доходов: страна занимает 15-е место в мире среди стран с наиболее выраженным неравенством. Вместе с тем имеется определенная положительная динамика. Обсуждаются меры по дальнейшему снижению неравенства.

А.М. Бьянкарелли и К.У. Крепси анализируют динамику экономического роста и социального развития Бразилии начиная с 1960 г. Опыт Бразилии показывает, что социально-ориентированная стратегия, учитывающая достижения европейской социал-демократии, обладает значительным экономическим потенциалом. Повышение качества государственных услуг и реформа налогообложения рассматриваются как оптимальный путь ускорения экономического роста.

И. Гуо, З. Ду и Л. Жанг анализируют неравенство доходов в Китае на основе концепции и индекса гуаньси (переводится как «связи»). Реальное содержание этого индекса весьма туманно: статические связи, авторитет и власть, средства развития связей. Слоган «китайская грамота» как нельзя лучше отражает наше отношение к этому индексу. При расчетах используются трудно формализуемые индикаторы: характеристика семьи, фиктивный населенный пункт и др. В свое время мы предлагали использовать для характеристики развития аппарат национального богатства и индекс качества жизни [Бушуев, Голубев, Орлов, 2013, 8; Бушуев, Голубев, Тарко, 2013, 9]. Но Китай, как всегда, идет своим путем.

Х. Куан и Х. Луо отмечают, что переход Китая от плановой к рыночной экономике в конце 1980-х годов дал небывалый экономический рост и снижение бедности. Но одновременно росла разница в доходах между регионами, отраслями промышленности и среди людей. Обсуждается влияние разрыва в доходах на потребление и рост заработной платы на экономику. Сделан вывод о необходимости, с одной стороны, изменить структуру экономики с целью уравновесить инвестиции и потребление, а с другой — увеличить расходы на образование, чтобы сократить нехватку человеческого капитала.

П. Джа обсуждает государственные программы заработной платы и занятости в сельских районах Индии. Причина бедности сельского населения — крайне неравномерное распределение земельных владений. Стратегия снижения уровня бедности включает три аспекта: ускорение экономического роста, развитие человеческого потенциала и целевые программы.

Ряд работ посвящен экономической ситуации в России. Г. Анисимова анализирует динамику роста зарплат в СССР (1940–1985 гг.) и в постсо- ветский период. В советское время коэффициент фондов слабо менялся (в интервале 2,8–3,4). Начиная с 1991 г. этот коэффициент стал резко расти (до 16,8 в 2007 г.). В дальнейшем практически не менялся (по мнению Анисимовой, официальные данные сильно занижены). Произошла беспрецедентная концентрация богатства в слое избранных, чреватая социальной нестабильностью. Это наиболее негативный результат трансформации России от социализма к капитализму; опасный еще и потому, что в «страну» богатых входит политическая элита. Требуется корректировка (только-то?) распределительных механизмов, в том числе переход к прогрессивной шкале налогообложения.

Комментарии. 1. Беспрецедентный рост неравенства при переходе страны от социализма к капитализму ярко высвечивает цель и сущность капитализма — выращивание «миллионщиков». Российские «миллионщики» в целом явление ан-тиэволюционное (см. ниже). 2. Прогрессивный подоходный налог — необходимый признак социального государства. Его в России нет. Так почему же Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством? 3. Политическая элита, живущая в «стране» богатых (сращивание власти и капитала), делает призрачной возможность прогрессивных преобразований в стране «сверху».

-

В. Бобков и Р. Колосова дают наиболее полную и последовательную характеристику социальной дифференциации в России за период 1990–2012 гг. Либеральные реформы привели к росту низкооплачиваемой занятости, неравенства в распределении заработной платы и социальной незащищенности наемных работников. Существенно увеличилась потребительская нагрузка на заработную плату (рост цен, платное образование и здравоохранение и др.). В 2000-х годах уровень экономического неравенства (коэффициент Джини по денежным доходам) был примерно в 1,4 раза выше, чем в Германии, и сопоставим с США. При этом душевой ВВП был в России в 1,4 раза ниже, чем в Германии, и в 3 раза ниже, чем в США. Для более полной характеристики социального неравенства предложен коэффициент отношения средних доходов ( BVN ), используемых на потребление. В 1990 г. этот коэффициент был равен 14,4, а в 2010 г. — 20,8. Дана обоснованная структура российского общества, составленная по критериям доходов и жилищной обеспеченности. Либеральные реформы 1992–2012 гг. имели негативные последствия для широких слоев населения. Их преодоление требует иных, более масштабных мер по повышению реальных доходов населения и улучшению его жилищных условий, особенно

в слоях с низкой и ниже средней материальной обеспеченностью.

Э. Соболев анализирует основные тренды оплаты труда в постсоветской России. Реальная заработная плата устойчиво снижалась на протяжении 1990-х годов, опережая снижение ВВП. С 1999 г. начался постепенный рост заработной платы, причем ее рост опережал рост ВВП. В последнее десятилетие наблюдается рост доли заработной платы в ВВП (с 40% в 2000 г. до 50% в 2012 г.). Продолжается определенное уменьшение дифференциации заработной платы. Однако уровень ее дифференциации остается высоким, не отвечающим требованиям современной экономики. Требуется усилить перераспределительные процессы, в том числе через налоговые механизмы.

М. Воейков обсуждает проблему среднего класса в России. Анализируются различные подходы (их, по автору, семь) к определению среднего класса. Предложен оригинальный статистический метод выделения среднего класса, учитывающий уровни доходов и образования. По этой методике получается, что в конце 1980-х годов средний класс в СССР охватывал 60–70% населения. Структура среднего класса в постсоветской России отлична от СССР: вместо старой интеллигенции в нем новая коммерческая часть («…университетский профессор сегодня статистически выпал из среднего класса…»). Доля среднего класса меньше, чем в СССР: от 27% в 1992 г. до 40% в 2010 г. Автор делает парадоксальный вывод: средний класс не гарант социальной стабильности, а наоборот, расшатывает стабильность, если почувствует ущемление своих материальных интересов. Средний класс может сыграть решающую роль в политическом будущем России, но не в аспекте общества справедливости, а в поддержке новой диктатуры.

Комментарии . 1. Представляется предпочтительным выделять средний класс по величине совокупного капитала индивида, включая все его составляющие. Нами предложен также индикатор гуманитарной зрелости [Бушуев, Голубев, 2014, 6]. 2. Полученные данные свидетельствуют о том, что СССР был вариантом социального государства с государственной формой собственности. 3. Три-алектика доказывает, что средний класс наиболее прогрессивен (по сравнению со слоями «бедных» и «богатых», см. ниже).

М. Даудерштендт рассматривает проблемы кризиса и неравенства в Европейском Союзе. Он указывает, что до 2010 г. в Европе имело место догоняющее развитие: доходы, зарплаты и цены периферийных стран росли быстрее, чем в центре. Уровень неравенства снижался. В кризис стал осуществляться режим жесткой экономии, возросла безработица. Меры жесткой экономии в 2012 г. особенно ударили по странам-должникам: в Испании, Греции и Португалии произошло резкое снижение темпов экономического роста. Для улучшения ситуации важна модернизация через инвестиции в инфраструктуры и человеческий капитал.

Т. Нихой, У. Штайн, С. Штефен и Т. Мюллер анализируют разнонаправленную динамику трудовых издержек. Рассматриваются тенденции в оплате труда в экономике и производительности труда (2000–2010 гг.). Обсуждается связь этих характеристик с уровнем инфляции. Особое значение в экономической стабилизации придается Германии. Ей необходимо обеспечить рост трудовых издержек более чем на 2% в год в течение нескольких лет. Соответственно, зарплата в ней должна расти более высокими темпами, чем в предыдущее десятилетие.

Т. Шультен и Т. Мюллер обсуждают новую Европейскую систему экономической политики, цели которой — жесткая экономия и структурные реформы. В рамках этой политики европейские институты непосредственно участвуют в процедурах коллективных переговоров. Тем самым имеет место политическое вмешательство во внутренние национальные переговоры и процедуры. Интервенционистский подход к сокращению заработных плат ведет к ослаблению профсоюзов и не способствует устойчивому экономическому развитию.

М. Даудерштедт обсуждает немецкую модель «социальной рыночной экономики». Основы ее были заложены в Западной Германии после Второй мировой войны. Анализируются изменения в экономике, вызванные реформами 2002–2004 гг. на рынке труда и повышением пенсионного возраста (с 65 до 67 лет). При этом отрицательные эффекты (инвестиции, производительность труда, занятость и экспорт) перевесили, по мнению автора, положительные эффекты. В 2009 г. ВВП упал на 5%. Но в 2010–2011 гг. экономика стремительно восстановилась, в частности за счет управления рабочим временем (с участием государственных органов, профсоюзов, производственных советов и работодателей). Для дальнейшего роста экономики надо принять модель «социального роста» — не за счет сдерживания роста зарплат и роли государства, а на основе усиления внутреннего спроса. Особое значение имеют возобновляемые источники энергии, образование, социальная помощь и здравоохранение. Фондом Фридриха Эберта представлены три сценария, моделирующие социальный рост.

П. Дитш и Т. Риксен обсуждают роль налогообложения в перераспределении доходов, а также «оффшорные утечки» финансового капитала.

Ш. Шульмейстер рассматривает деятельность финансовых рынков в их динамике. Обсуждается целесообразность введения налога на финансовые операции в «свободнейших рынках».

-

А. Колганов представляет стратегический проект опережающего развития для России. Стратегические цели проекта: приоритетность развития человеческих качеств; культурное лидерство; ноосферный тип развития (в экологическом аспекте); рост свободного времени; новые технологии и структуры экономики, ориентированные не на рост вещного капитала, а на развитие человеческих качеств. Особое внимание уделено финансовой системе и налоговой политике.

-

3. Неравенство и развитие

В книге «Неравенство доходов и экономический рост: стратегия выхода из кризиса» мы не находим прорывных идей в разработке стратегии выхода мирового сообщества и России из кризиса. Все обсуждение ведется в рамках социал-демократических парадигм: механизмов перераспределения. Конечно, социально-ориентированное развитие актуально для многих стран. И в этом большое значение данной публикации. Но в некоторых развитых странах такое развитие уже практически реализовано. Хотелось бы видеть более отдаленную перспективу. Собственно, ряд авторов и пишут о необходимости перехода к более гуманному общественному устройству, к обществу человеческого развития. Между тем существует новая парадигма перехода от материальной к социогу-манитарной цивилизации [Бушуев, Голубев, 2012, 2; Бушуев, Голубев, Тарко, 2013, 9].

Комментарии. Изложенный проект идеологически близок социогуманитарному проекту «Будущее России» [Бушуев, Голубев, Коробейников, 2011, 3]. В аспекте финансовой и налоговой политики он его развивает.

Обсудим некоторые аспекты проблемы «неравенство и развитие» с позиций учения социального гуманизма. Развитие не сводится к экономическому росту, а имеет более широкое значение: не только рост ВВП (физического капитала), но и рост всех составляющих странового капитала (национального богатства) — человеческого, со- циального, природного, культурного, демографического, финансового. Влияние неравенства доходов на динамику этих капиталов происходит по другим законам, чем на экономический рост. Суммарный эффект такого влияния может привести к другим выводам, чем сделанные в книге «Неравенство доходов и экономический рост: стратегия выхода из кризиса». Нужен более широкий взгляд при обсуждении проблемы неравенства доходов.

Мы живем в мире материализма. В нем гуманитарные ценности задавлены материальными, богатство соседствует с бедностью. Бедность и богатство сопряжены друг с другом (рис. 1): благодаря «бедности» многих рождается «богатство» избранных — прямая связь. В устойчивом социуме «богатство» способствует уменьшению «бедности» — обратная связь (полезно вспомнить принцип известного русского филантропа ХХ в. В.П. Рябушинского — «богатство обязывает»).

Согласно триалектике [5–7], рост благосостояния бедных есть прогресс, но лишь по достижении определенного его уровня. Затем наступает регресс (нижняя линия на рис. 1). Аналогично уменьшение «богатства» богатых сначала есть прогресс, а затем регресс (верхняя линия). Развитие имеет место, когда противоположность разрешается рождением «нового». Это «новое» — средний класс, умеренный в богатстве.

Чрезмерное богатство означает регресс, как и чрезмерная бедность. С ростом числа миллионеров усугубляется социальное расслоение. И чем оно больше, тем менее совершенна социальная структура. Рост социального расслоения ведет к уменьшению производства социального капитала — социальному регрессу (подробнее см. ниже).

Концентрация богатства (как и любая концентрация) — процесс несамопроизвольный, на него надо затратить энергию, произвести работу [Бушуев, Голубев, 2014, 6]. Тем самым общество расходует ресурсы на выращивание «миллионщиков». Как правило, это делается за счет ввоза капитала (развитые страны) или снижения жизненного уровня населения в целом (остальные страны, в их числе Россия).

Любой миллионер и миллиардер дисгармоничен: для него противоположности материальное–

Бедность

Богатство

регресс

прогресс

Умеренность

Рис. 1. Разрешения противоположности «бедность–богатство»

духовное, богатство–бедность в принципе не разрешимы. Недаром выдающийся российский хирург Федор Иванович Углов в своей книге «Человеку мало века» (2001 г.) назвал миллиардеров маньяками.

Россия по количеству миллиардеров занимает второе место в мире (после США), а по темпам их роста она первая. Кто-то из «миллионщиков» продолжает обогащаться на российской почве, но готов в любой момент утечь на Запад: там их особняки, там рожают их жены, там учатся их дети, там они отдыхают и лечатся… Но кто-то уже утек. Вывоз капитала из России составил в 2014 г. 120 млрд долл. против 61 млрд в 2013 г. Продолжается рост доходов руководства и топ-менеджеров госкомпаний, несмотря на уменьшение их прибыли. Так, «Газпром» в 2014 г. сократил поставки газа в Европу, и его прибыль сократилась. Однако доходы членов правления концерна возросли на 43%, составив 2,5 млрд руб. Годом ранее доходы топ-менеджеров компании увеличились на 67% (Аргументы и факты, 2015, № 8).

Не надо даже науки, а достаточно просто здравого смысла, чтобы понять, какие меры необходимы для ликвидации «зла» «миллионщиков»: прогрессивное налогообложение, налог на вывоз капитала, доходы управленцев в соответствии с прибылью госкомпаний и т.п. Однако эти и другие прогрессивные реформы в России не осуществимы, так как в ней функционирует «государство богатых» и для «богатых».

Дадим количественный анализ некоторых аспектов проблемы: неравенство и развитие. Рассмотрим выражение для децильного коэффициента D — отношения средней величины доходов ( R ) 10% населения с наибольшими значениями R к доходу 10% беднейшей части (в дальнейшем для краткости — «богатых» и «бедных»). Положим, что доход i- индивида (долл./год) пропорционален сумме величин его физического ( Mi , долл.) и человеческого ( Hi , долл.) капитала:

Ri = a (Mi + Hi ), a = const. (1)

Величины Ri(t), Mi(t), Hi(t) являются некоторыми неизвестными нам функциями времени t. Тогда выражение для D запишем в виде:

D = [(M1max + M2max +…+ Mnmax ) +

+ (H1max + H2max +

+ Hnmax )]/

/[(M 1min + M 2min +…+ M nmin ) +

(H 1min

+ H2min +…+ Hnmin) ],

где: max и min относятся к индивидам с наиболь- шими и наименьшими доходами; n — число индивидов (10% от численности населения страны). Рассмотрим два частных случая.

-

1. Пусть второе слагаемое в числителе пренебрежимо мало по сравнению с первым, а в знаменателе имеет место обратное их соотношение. Данный вариант относится к случаю, когда физический капитал верхнего класса превалирует над человеческим, а нижний класс составляют наемные работники — у них физический капитал отсутствует. Такая ситуация, на наш взгляд, отвечает либерализму.

-

2. Пусть первые слагаемые в числителе и знаменателе формулы (2) малы. Это отвечает случаю, когда верхи и низы — все наемные работники (отдающие в наем свой человеческий капитал). Такой строй можно определить как государственный социализм (СССР). Социальное расслоение реализуется за счет разницы заработных плат верхов и низов. Оно, как следует при дифференцировании (2) по t, растет, когда приведенный рост человеческого капитала верхов (отнесенный к единице человеческого капитала) опережает его рост для низов. В частном случае последний может даже уменьшаться. Это чревато деградацией социума.

Дифференцируя D=D(t) по времени, легко показать, что социальное расслоение растет ( dD/dt>0 ), когда приведенный рост физического капитала «богатых» (отнесенный к единице физического капитала) опережает приведенный рост человеческого капитала «бедных». Причем человеческий капитал «бедных» может даже уменьшаться, что означает их регресс в отношении человеческого капитала. Этот случай не отвечает требованиям устойчивого развития с опережающим ростом человеческого капитала [Бушуев, Голубев, 2012, 2].

Данный анализ показывает, что рост социального расслоения неблагоприятен для развития, особенно в аспекте человеческого капитала. При этом его рост отстает от роста физического капитала — возникает техно-гуманитарный разрыв, чреватый снижением управляемости развитием [Голубев, 2013, 7]. В РФ начиная с 1991 г. децильный коэффициент непрерывно увеличивался. Это препятствует переходу страны на инновационное развитие. Основываясь на предложенном теоретическом аппарате, нетрудно показать, что прогрессивным является развитие, когда растет численность среднего класса при уменьшении численности как «бедных», так и «богатых» слоев.

Неблагоприятен рост социального расслоения и в аспекте социальных кризисов и катастроф (революций). Их причины мы связываем с падением удельного социального капитала S социумов (в расчете на одного человека, долл./чел.). Ранее социальный капитал рассматривался как сумма трех составляющих, характеризующих организованность труда (через долю безработных N), социальную справедливость (через децильный коэффициент D) и законопослушность граждан (через величину преступности Р в расчете на душу населения за год) [Бушуев, Голубев, Орлов, 2013, 8; Бушуев, Голубев, Тарко, 2013, 9]. В свете последних событий («цветные революции» в разных странах) становится ясно: еще одним важным фактором, влияющим на S, становится информация.

С учетом данного фактора выражение для S изменяется и записывается в виде:

S = a 1 (N max - N) + a 2 (D max - D) +

+ a3 (Pmax - P) + a4 (Imax — I). (3)

Здесь ai ( i = 1, 2, 3, 4) — постоянные коэффициенты, I — количество негативной (разрушающей структуру социума) информации (в расчете на одного человека за год); max — максимально возможное значение соответствующей величины (задается независимо или определяется непосредственно среди исследуемых субъектов [2, 8, 9]).

В периоды кризисов социальный капитал уменьшается (при увеличении всех величин N, D, P, I или любой их комбинации). Однако, как показывает исторический опыт, это уменьшение происходит лишь до определенного предела (S = Smin), после которого существующая социальная структура рушится (революция). Запишем условия социального кризиса, переходящего в момент времени Т в революцию:

dS/dt < 0, S>Smin

при

t

S = 0 при t > T. (4)

Вообще говоря, можно ввести величину «социальная напряженность» T, определив ее через величину S:

T = к( Smax - S), (Smin< S < Smax), (5)

где к — постоянный коэффициент.

Максимальное значение T [Tmax = k (Smax — Smin)] отвечает революции. В результате ее социальное напряжение резко уменьшается. По аналогии с безразмерным индексом социального капитала [2, 8, 9] можно ввести безразмерный индекс социальной напряженности:

IT = (T - Tmin)/(Tmax - Tmin).

В (6) коэффициент к отсутствует, что упрощает расчет IT . Индекс изменяется от 0 до 1 (при T, равном Tmin и Tmax соответственно) . Развитый подход трактует в терминах социального капитала исторические кризисы и революции.

Наряду с социальным неравенством в отдельных странах представляет интерес рассмотреть неравенство по физическому и другим капиталам для мира в целом. Применительно к физическому капиталу введем коэффициент странового неравенства IP, равный отношению суммы удельного физического капитала (долл./чел.) определенного числа богатых стран (Mmax) к сумме физического капитала такого же числа бедных стран (Mmin). Поскольку M = (ВВП)Т (ВВП — валовой внутренний продукт в расчете на одного человека за год; Т — характерное время производства физического капитала, причем принимается Т = 25 лет) [2, 8, 9], имеем выражения для коэффициентов:

IP 10 = [(ВВП) 1max + ( ВВП) 2max +… +

+ (ВВП ) 10max ] / /[(ВВП) 1min +

+ (ВВП) 2min +… + (ВВП) 10min ], (7)

IP 20 = [(ВВП) 1max + ( ВВП) 2max +… +

+ (ВВП ) 20max ]/ [(ВВП) 1min +

+ (ВВП) 2min +… + (ВВП 20min )], (8)

где в IP10 учтено 10 богатых и 10 бедных стран (по аналогии с децильным коэффициентом), а в IP20 — 20 стран.

Рассмотрим временной ход данных коэффициентов (рис. 2) начиная с 1990 г. (по данным Всемирного банка). До 2004 г. происходил их постепенный рост (с определенными перерывами, природа которых здесь не обсуждается). Неравенство в развитии богатых и бедных стран росло. Однако начиная с 2004 г. имеет место постепенное уменьшение коэффициентов странового неравенства — разрыв по физическому капиталу уменьшается при одновременном росте ВВП как богатых, так и бедных стран (рис. 1).

Это происходит потому, что скорость роста ВВП «бедных» стран стала опережать начиная с 2004 г. скорость роста ВВП «богатых» стран. С 2000 г. темпы роста ВВП «богатых» стран стали ежегодно снижаться в среднем на 0,25% в год. Фактически начинался экономический кризис. До бедных стран кризис дошел лишь в 2005–2007 гг., когда в них также начался спад темпов роста ВВП. Аналогичная картина смены тренда неравенства в 2004 г. наблюдается и для субъектов РФ (рис. 3).

Историческая практика позволяет сформулировать следующие закономерности социоприрод-ного развития.

-

1. Прогресс социоприродных систем реализуется на основе триадной парадигмы разрешения противоположностей путем их гармонического синтеза (естественный закон развития).

-

2. Прогресс в ряде подсистем мегасистемы реализуется за счет регресса в других ее подсистемах («антропогенный» закон развития).

«Антропогенный» закон развития, сформулированный несовершенным человечеством и основанный на диадной парадигме «борьбы» противоположностей [5–7], был задействован в его

Рис. 2.

Коэффициенты

IP 10 (верхняя кривая)

и IP 20 (нижняя кривая) для мира в 1990–2013 гг.

Рис. 3.

Коэффициенты IP 10 (верхняя кривая) и IP 20 (нижняя кривая) для субъектов РФ в 1996–2012 гг.

предыстории. Социальные революции происходили, когда при росте социального расслоения и регрессе нижнего (и среднего) класса социальная напряженность достигала критического значения — условие (4). Борьба колоний за свою независимость была неизбежной при росте богатства метрополий (прогресс), сопряженном с обнищанием (регрессом) колоний. При этом «антропогенный» закон развития снимался естественным.

Итак, действие «антропогенного» закона развития преходящее. Он неизбежно снимается (через кризисы и революции) естественным законом. Асимптотически мир стремится к функционированию и развитию на основе естественного закона гармонии, переходя тем самым к подлинной своей истории.

Указанные закономерности действуют и в настоящем. Коэффициенты мирового неравенства на 2013 г. IP10 = 110, IP20 =60 (рис. 2) чрезмерно велики. И хотя наблюдается начиная с 2004 г. определенная тенденция по их уменьшению, но она явно недостаточна. Не исключено, что дви- жение к более равномерному распределению физического капитала среди стран (в согласии с естественным законом развития) будет сопряжено с кризисами и социальными катастрофами.

Сформулированные закономерности имеют отношение и к глобальной системе природа–че-ловек–общество. Рост физического капитала в странах с сырьевой экономикой сопряжен с уменьшением их природного капитала (загрязнение окружающей среды, истощение запасов полезных ископаемых и др.). Природный капитал в постсоветской России расходовался не столько на рост общего благосостояния, сколько на выращивание и обогaщение миллионеров. Такое развитие противоречит естественному закону и чревато кризисами и социальными взрывами.

Не менее опасен для мира техно-гуманитарный разрыв, обусловленный опережающим ростом физического капитала по сравнению с человеческим. Это связано с тем, что современная культура направлена не на развитие духовного и твор- ческого потенциала личности, а на потребителя сферы услуг. Истинная культура замещается масс-культурой, формируемой рекламой.

Прогрессом является гармоничное развитие, при котором наблюдается одновременный сопряженный рост всех составляющих национального богатства (физического, человеческого, социального, природного и других капиталов) во всех подсистемах глобальной системы природа–чело-век–общество. Это реализуется при социогуманизме.

Неравенство, бедность, аномальное богатство — явления антиэволюционные. Если в странах эти явления усиливаются, значит, страны функционируют не по естественным, а выдуманным (несовершенным человеком, которому свойственно ошибаться) «антропогенным» законам развития. На смену таким «антропогенным» законам неизбежно придут естественные. Но издержки развития при этом неизбежны. И как показывает история, они велики.

Список литературы Неравенство, экономический рост, развитие

- Бузгалин А., Трауб-Мерц Р., Воейков М. Неравенство доходов и экономический рост: стратегия выхода из кризиса. / Под редакцией: Александра Бузгалина, Рудольфа Трауб-Мерца, Михаила Воейкова. - М.: Культурная революция, 2014. EDN: XCCTQH

- Бушуев В.В., Голубев В.С. Основы эргодинамики. - М.: Энергия, 2002; издание второе, исправленное и дополненное. - М.: ЛЕНАНД, 2012.

- Бушуев В.В., Голубев В.С., Коробейников А.А. Будущее России. Социогуманитарный проект. М.: ЛЕНАНД, 2011. EDN: QOMUWF

- Бушуев В.В., Голубев В.С., Коробейников А.А. Ноосферизм, устойчивое развитие, нравственное государство: Общее и особенное//Уровень жизни населения регионов России. - 2013, №3. EDN: QAMNDF

- Голубев В.С. От общества потребления к обществу социального гуманизма: Мысли разных лет. М.: ЛЕНАНД, 2015.

- Бушуев В.В., Голубев В.С. Человек и время в эволюционирующем мире. - М.: ЛЕНАНД, 2014.

- Голубев В.С. О природе человека с позиции естественно-гуманитарного синтеза// «Уровень жизни регионов России», 2013, №3. EDN: QAMNDZ

- Бушуев В.В., Голубев В.С., Орлов И.Б. Введение в системную теорию капитала. - М., ЛЕНАНД, 2013. EDN: YOKQMH

- Бушуев В.В., Голубев В.С., Тарко А.М. Структурная энергия как потенциал развития. Мир и Россия. М., ЛЕНАНД, 2013.