Неравенство в распределении доходов населения в России: понятие, оценка, проблемы

Автор: Рогачева В.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 12-2 (31), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные о неравенстве доходов населения в России. Рассмотрены проблемы, вызванные существованием неравенства в распределении доходов. Предложены меры по улучшению социально- экономического климата в стране.

Доходы, неравенство, бедность, дифференциация, социальная политика, средний класс

Короткий адрес: https://sciup.org/140117725

IDR: 140117725

Текст научной статьи Неравенство в распределении доходов населения в России: понятие, оценка, проблемы

НЕРАВЕНСТВО В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: ПОНЯТИЕ, ОЦЕНКА, ПРОБЛЕМЫ

В условиях рыночной экономики проблема неравенства в распределении доходов все более и более актуальна, так как имущественное неравенство тесно связано с качеством жизни людей и стабильностью общества.

Проблема неравенства доходов постоянно исследовалась и обсуждалась учеными различных направлений социально- гуманитарных наук [1, с.178]. В целом для общественного развития важно понять, почему не реализуются принципы социальной справедливости, каковы масштабы дифференциации населения, которая может привести к социальным конфликтам, какие экономические факторы влияют на ослабление или увеличение неравенства в распределении доходов.

В связи с существованием проблемы неравенства распределения доходов важной задачей экономики страны является обеспечение социальной стабильности. На достижение это цели направлена социальная политика государства, которая осуществляется по таким направлениям, как перераспределение доходов, оказание социальной защиты, предоставление социальных благ.

Несмотря на разные теоретические взгляды на эту проблему, практика показала, что существование неравенства имеет отрицательные последствия для стабильного и устойчивого роста экономики, осуществления правопорядка, формирования уровня культуры населения.

Для оценки неравенства в распределении доходов используют различные показатели. Коэффициент Джини или индекс концентрации доходов можно определить, как макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны [2, с. 195].

На практике наиболее часто используют квинтильный коэффициент , который равен отношению среднего дохода 20% богатейших домохозяйств к среднему доходу 20% беднейших домохозяйств [3, c.669]. Данный коэффициент является разновидностью коэффициента фондов, он отвечает случаю, когда множество всех домохозяйств разбивают на пять групп.

Таблица 1

Динамика показателей неравенства распределения доходов в России

|

Показатель |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Денежные доходы - всего, % |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в том числе по 20 процентным группам населения, %: |

|||||||||

|

Первая(с наименьшими доходами) |

5,1 |

5,1 |

5,2 |

5,2 |

5,2 |

5,2 |

5,2 |

5,2 |

5,3 |

|

вторая |

9,8 |

9,8 |

9,8 |

9,8 |

9,9 |

9,8 |

9,8 |

9,9 |

10,0 |

|

третья |

14,8 |

14,8 |

14,8 |

14,8 |

14,9 |

14,9 |

14,9 |

14,9 |

15,1 |

|

четвертая |

22,5 |

22,5 |

22,5 |

22,5 |

22,6 |

22,5 |

22,5 |

22,6 |

22,8 |

|

пятая (с наибольшими доходами) |

47,8 |

47,8 |

47,7 |

47,7 |

47,4 |

47,6 |

47,6 |

47,4 |

47,0 |

|

Децильный коэффициент фондов, в разах |

16,7 |

16,6 |

16,6 |

16,6 |

16,2 |

16,4 |

16,3 |

16,0 |

15,6 |

|

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) |

0,422 |

0,421 |

0,421 |

0,421 |

0, 417 |

0, 420 |

0, 419 |

0,416 |

0,412 |

Источник: данные Росстат таблица «Распределение общего объема денежных доходов населения» от 11.05.2016

Анализируя статистические показатели, отражающие неравенство в распределении доходов в России, можно отметить, что по состоянию на 2015 г. в руках 20% населения сконцентрировалась 47% доходов всех российских домохозяйств. Причём основная часть этих доходов находилась в руках наиболее богатых 5% населения, прежде всего даже 1% населения. На следующие 20% населения приходилось 22,5% доходов, а в руках остальных 60% населения (бедных и беднейших) всего 30,4% всех доходов.

Неравенство можно воспринимать как естественное явление, вызванное индивидуальными различиями людей, если доход 10% наиболее обеспеченных домохозяйств превышает доход 10% самых малообеспеченных не более чем в восемь раз. Такая ситуация находит свое отражение в развитых странах Западной Европы.

Значительное превышение вышеприведенных цифр называют избыточным неравенством. В современной России этот показатель в среднем составляет 16 раз (табл.1), а в Москве и других крупных городах разрыв в доходах населения может доходить и до 40 раз.

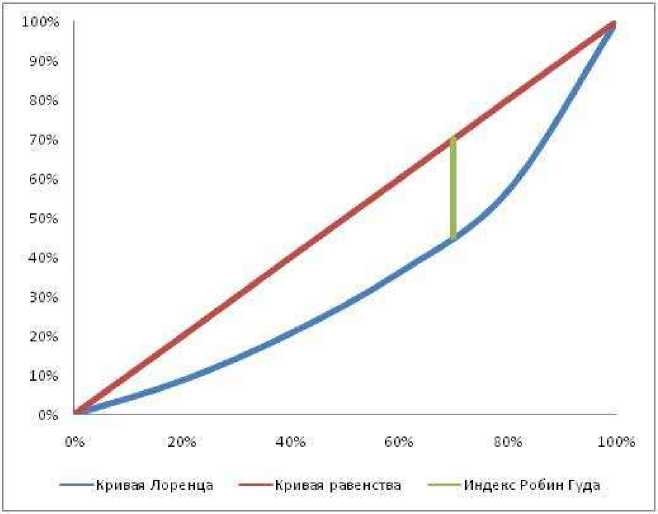

Индекс Робин Гуда (или Гувера) – ещё один показатель неравенства доходов в обществе. Показатель рассчитывается на основе коэффициента Джини, но обладает гораздо большей наглядностью. Он равен той доле дохода общества, которую необходимо перераспределить для достижения равенства среди всех его членов. Чем выше этот показатель, тем больше отставание бедных слоев от богатых, и тем большей частью общих доходов граждан пришлось бы оперировать для достижения равенства всех социальных групп. Графически он представляет самый длинный вертикальный отрезок, соединяющий фактическую кривую Лоренца с линией равенства (рис. 1).

Рис.1 Кривая Лоренца и коэффициент Робин Гуда

Индекс Робин Гуда составляет в среднем по России 30,2%. Это значит, что для достижения равенства граждан по доходам необходимо было бы перераспределить чуть больше 30% общих доходов страны.

Неравенство в распределении доходов негативно влияет на темпы экономического роста и развития, а также имеет социально-психологические последствия. Умеренная дифференциация доходов имеет стимулирующую функцию. А именно, слои населения, имеющие меньшие доходы, будут иметь мотивацию, чтобы работать больше и изменить свое социальное положение. То есть они будут ставить перед собой четко осуществимую цель - работать усердней и интенсивней, чтобы увеличить свой доход и улучшить качество своей жизни. Однако может сложиться и обратная ситуация, если доходы населения в стране характеризуются сильным неравенством. В данной ситуации у населения будет отсутствовать мотивация к труду, так как люди будут считать, что они не в состоянии повлиять на свое финансовое положение. Такая ситуация в стране негативно влияет на психологическое настроение в обществе, также демотивирует экономическую активность населения, что в целом отрицательно сказывается на состоянии экономической конъюнктуры в стране и темпах экономического развития.

Кроме того, социальное неравенство прямо влияет на демографическую ситуацию в стране, которая сама по себе формирует экономический потенциал. В России уместно ввести понятие относительной бедности, то есть бедности, определяемой за счет непосредственных ощущений населения. Такая бедность почти в два раза превышает число людей, находящихся на официальном уровне бедности. В России бедными себя считают порядка 40% населения. Непосредственно относительная бедность является одной из главных причин снижения рождаемости в стране, так как большинство потенциальных родителей считают материально невозможным обеспечение жизнедеятельности детей. Это приводит к снижению численности экономически активного населения, что препятствует высоким темпам роста экономики.

В условиях текущей сложной экономической ситуации и жесткой денежно-кредитная политики можно выделить еще одно последствие существования значительного неравенства в распределении доходов. ЦБ РФ придерживается политики медленного снижения процентной ставки по мере восстановления экономики. Причиной этому являются накопившиеся экономические проблемы. Впервые ЦБ поднимает проблему связи инфляции с высоким социальным неравенством, затрудняющим для регулятора влияние на цены через платежеспособный спрос. Ни бедные, ни богатые на изменение процентных ставок не реагируют: бедные - потому что основную долю дохода тратят на самое необходимое, богатые - потому что на основное тратят небольшую долю дохода.

Следующая проблема, вытекающая из неравенства распределения доходов населения - это медленный рост среднего класса. Люди, принадлежащие среднему классу, получает стабильный доход, удовлетворены жизнью и уверены в завтрашнем дне, значит, они имеет высокую производительность труда, формирует внутренний спрос и являются фактором роста экономики. Социальная политика является эффективной в этом вопросе, но недостаточно, так как средний класс растет очень низкими темпами. Сейчас только 18% населения России можно отнести к среднему классу.

Необходимо комплексное решение социально-экономических проблем. Согласно ЦБ, в преодолении текущего кризиса чрезвычайно важно повышение экономического благополучия, на которое должны быть нацелены бюджетная, налоговая и макроэкономическая политика в целом, содействуя развитию экономической и социальной инфраструктуры.

Снизить неравенство и при этом повысить доходы бюджета, который является источником трансфертов населения, может переход от регрессивных косвенных налогов к прямым и прогрессивным. В данном случае налоговая система будет способствовать снижению неравенства. Дополнительными мерами могут стать сокращение возможностей досрочного выхода на пенсию, а в среднесрочной перспективе – повышение пенсионного возраста, отмена льгот.

В случае повышения налогов, оно должно касаться 10% самых обеспеченных. Дополнительная налоговая нагрузка на средней класс отрицательно повлияет на его устойчивое увеличение. При этом целью повышения налогов должно быть инвестиции в медицину и образование. Именно эти сферы формируют человеческий капитал, который является опорой для экономического роста. Более того благоприятно на рост среднего класса скажется государственная поддержка высокотехнологичных отраслей экономики, которые дают возможность получить стабильную и достойно оплачиваемую работу.

Неравенство доходов является одной из наиболее масштабных проблем современного общества, которую к тому же можно отнести к одной из наиболее опасных в плане социально-экономических последствий.

Дифференциация доходов присуща любой экономической системе в большей или меньшей степени. Справедливое распределение производимых благ является важной задачей современного государства. Его действия, связанные с перераспределением доходов между индивидами и социальными группами должны быть направлены на построение более справедливого общества. Таким образом можно не только обеспечить социальную стабильность и выровнять стартовые возможности для всех граждан, но и содействовать повышению спроса на потребительские товары и услуги, а также способствовать росту среднего класса, и благоприятно влиять на экономический рост страны.

Список литературы Неравенство в распределении доходов населения в России: понятие, оценка, проблемы

- Горяинова Л.В. История экономических учений. М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. Москва, 2003.

- Курс экономической теории под редакцией Чепурина М.Н и Киселёвой Е.А, 2012

- Максимова В.Ф., Горяинова Л.В. Микроэкономика. Учебно-методический комплекс/Москва, 2009.

- Л.М. Капица, С.А. Бартенев и другие под редакцией А.С. Булатова Микроэкономика,2014

- http://finexpertiza.ru/-Официальный сайт аналитической службы компании «ФинЭкспертиза»

- http://www.gks.ru/-Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

- http://www.vedomosti.ru/-Официальный сайт деловой газеты «Ведомости»

- http://www.cbr.ru/-Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации