Неравенство возможностей в постсоветских странах: эмпирический анализ

Автор: Франц М.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 7-2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является измерение неравенства возможностей в 12 постсоветских странах, включая Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Эстонию. В работе используются данные проекта Life in Transition, волна 2022-2023 г. В анализ включены следующие факторы обстоятельства: образование родителей, пол и место рождения респондентов. Расчеты показывают, что самый высокий уровень неравенства возможностей среди постсоветских стран имеет место в Таджикистане и Узбекистане, самый низкий – в Азербайджане и Киргизии. Россия среди 12 стран занимает 6 место. Кроме того, в постсоветских странах наблюдаются значительная вариация вклада различных факторов–обстоятельств в формирование неравенства возможностей. В Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве наибольший вклад вносит пол, в Армении, Беларуси, Эстонии, Грузии, России, Таджикистане – образование родителей, в Узбекистане – место рождения индивида. В целом, изучение неравенства возможностей углубляет наше понимание механизмов, ответственных за формирование и воспроизводство неравенства, и в силу этого может быть полезно для разработки социальной политики в области борьбы с бедностью и избыточным неравенством.

Неравенство доходов, неравенство возможностей, факторы–обстоятельства, межпоколенческая мобильность, международные сопоставления, постсоветские страны

Короткий адрес: https://sciup.org/142245393

IDR: 142245393 | УДК: 330.43

Текст научной статьи Неравенство возможностей в постсоветских странах: эмпирический анализ

Таким образом, несмотря на огромные изменения, произошедшие с человечеством за 200 лет, глобально ситуация с неравенством мало изменилась. Анализ динамики неравенства в крупных развитых странах, таких как Великобритания и США, показывает, что во время Второй мировой войны неравенство резко снизилось, но начиная с 80-х годов XX века снова стало расти. В России ситуация другая: в период строительства социализма неравенство было очень низким, а затем с переходом к рыноч- ной экономике и масштабной приватизацией резко возросло и остается высоким [2].

Решение задачи сокращения неравенства невозможно без понимания того, как в идеале должна выглядеть ситуация. В современной общественной мысли существует консенсус о том, что некоторый уровень неравенства общественно необходим. Также есть несколько подходов к обоснованию объективно необходимого уровня, среди которых можно отметить подход А.Е. Варшавского на основе гармонических пропорций [3], меритократический подход [4], а также подход на основе теории равных возможностей.

Теория равных возможностей сформировалась во второй половине XX века в результате развития эгалитарных теорий социальной справедливости. Обзор развития и современного состояния этой теории можно найти в [5]. Основная идея состоит в том, что в справедливом обществе следует стремиться к элиминации зависимости человеческих достижений от неконтролируемых индивидом факторов, т.е. неравенства возможностей. Напротив, различия в достижениях, формируемые за счет свободного выбора и разного уровня приложения усилий, справедливы и должны сохраняться, обеспечивая справедливое вознаграждение и мотивируя индивидов к реализации своего потенциала.

Несмотря на то, что теория равных возможностей развивалась в русле социальной философии, ценность ее идей для исследования широкого круга проблем была осознана практически сразу. На сегодняшний день сформулировано множество гипотез о роли неравенства возможностей в формировании таких явлений как бедность, миграция, региональные диспропорции, экономический рост и т.д. С начала XXI века разрабатываются методы измерения неравенства возможностей, прежде всего в доходах, и предпринимаются попытки эмпирической проверки гипотез.

Сравнительный анализ неравенства возможностей в разных странах мира является отдельным направлением исследований. Данная задача является достаточно амбициозной, т.к. требует для своей реализации унифицированных данных по большому количеству стран. Наибольшее количество работ выполнено по европейским странам [6, 7, 8], есть исследования по странам Латинской Америки [9, 10]. Работ, сфокусированных на измерении неравенства воз- можностей на постсоветском пространстве, очень мало. В 2006 г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил проект Life in Transition Survey (LiTS), в рамках которого с применением единого инструментария проводятся опросы в странах, проходящих постсоциалистическую трансформацию. Значительная часть отчета ЕБРР по волне 2016 г. посвящена тематике неравенства возможностей: в нем представлены оценки неравенства возможностей в отношении доходов, доступа к высшему образованию и качественным рабочим местам [11]. Недавно были опубликованы данные последней волны 2022-2023 гг., также позволяющие выполнить измерение неравенства возможностей. В отчете ЕБРР по волне 2022-2023 гг. неравенству возможностей посвящена небольшая первая глава, и результаты представлены в виде, не позволяющем выполнить пострановой сравнительный анализ [12]. В связи с этим целью настоящего исследования является измерение неравенства возможностей на новых данных и сравнительный анализ с оценками, полученными на данных 2016 г. Данное исследование ограничено 12 постсоветскими странами, включая Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Эстонию. Методика расчетов аналогична той, что использовалась специалистами ЕБРР для обеспечения сопоставимости результатов.

Материалы и методы исследования

В работе использовались данные проекта LiTS. Последняя волна LiTS IV проводилась в 2022-2023 в 37 странах, общий объем наблюдений – 37478, ≈1000 респондентов в каждой стране. Используемый массив позволяет включить в анализ основные факторы – обстоятельства, включая максимальный уровень образования родителей, пол, место рождения респондента. Выборка ограничивалась респондентами в возрасте 25-65 лет, положительно ответившими на вопрос о наличии работы и указавшими размер своего месячного трудового дохода, свой пол, место рождения и уровень образования хотя бы одного из родителей. Кроме того, выборка цензурировалась – из нее удалялись 0,5% наблюдений с самими низкими и самыми высокими значениями трудового дохода, с высокой вероятностью содержащими ошибки измерения.

Таблица 1

Описательная статистика

|

Страна |

Пол |

Образование родителей |

Место рождения |

Общий объем наблюдений |

Объем наблюдений в расчетах |

|||||

|

л я S |

я я я я И |

2 s « я о J ® t S Ьг |

1) D 4» р 1® |

® я 2 к 5 2 Я и и я 2^5 " а я я |

S м |

© |

© 5 |

|||

|

Армения |

37,56 |

62,44 |

55,4 |

11,27 |

32,86 |

0,47 |

61,03 |

38,97 |

1001 |

213 |

|

Азербайджан |

65,89 |

34,11 |

42,47 |

19,73 |

32,78 |

5,02 |

49,83 |

50,17 |

1012 |

299 |

|

Беларусь |

41,38 |

58,62 |

27,78 |

5,17 |

14,37 |

52,68 |

77,78 |

22,22 |

1002 |

522 |

|

Эстония |

48,87 |

51,13 |

38,69 |

21,04 |

24,66 |

15,61 |

70,59 |

29,41 |

1009 |

442 |

|

Грузия |

35,91 |

64,09 |

40,15 |

3,47 |

53,67 |

2,7 |

52,51 |

47,49 |

1003 |

259 |

|

Казахстан |

38,51 |

61,49 |

28,15 |

6,39 |

19,34 |

46,11 |

54,06 |

45,94 |

1028 |

579 |

|

Киргизия |

49,52 |

50,48 |

27,88 |

9,13 |

48,56 |

14,42 |

30,77 |

69,23 |

1002 |

208 |

|

Латвия |

40,32 |

59,68 |

31,75 |

22,86 |

17,78 |

27,62 |

71,75 |

28,25 |

1004 |

315 |

|

Литва |

42,2 |

57,8 |

55,96 |

15,29 |

7,03 |

21,71 |

77,06 |

22,94 |

1005 |

327 |

|

Россия |

36,93 |

63,07 |

46,27 |

7,68 |

25,1 |

20,95 |

74,27 |

25,73 |

1017 |

482 |

|

Таджикистан |

44,02 |

55,98 |

46,58 |

11,97 |

30,77 |

10,68 |

27,78 |

72,22 |

1034 |

234 |

|

Узбекистан |

45,63 |

54,37 |

31,56 |

1,52 |

32,32 |

34,6 |

42,59 |

57,41 |

1006 |

263 |

Источник: составлено автором.

Описательная статистика по используемым показателям приведена в таблице 1.

Из табл. 1 видно, что применение условий включения значительно уменьшает объем наблюдений. Особенно значительные потери имеют место по Армении и Киргизии, поэтому к результатам, полученным в отношении этих стран, следует относиться с осторожностью. Кроме этого, имеются значительные межстрановые различия в структуре выборки по факторам-обстоятельствам, особенно по уровню образования родителей. В рамках проекта LiTS используется универсальная образовательная шкала для всех стран, включающая 8 градаций. Перед выполнением расчетов категории были объединены таким образом, чтобы соответствовать 4 категориям, привычным для российской образовательной системы: основное общее и менее, среднее общее, среднее профессиональное высшее и более. Возможно, в связи с отличиями в образовательных системах такая группировка не является оптимальной для некоторых стран, в связи с чем и наблюдаются значительные межстрановые различия в структуре родительского образования.

Измерение неравенства возможностей выполнялось с применением одной из самых популярных методик, впервые предложенной в работе [9]. Аналогичная методика использовалась и специалистами ЕБРР на данных LiTS III. Расчет включает следующие этапы:

-

1. Оценивается модель множественной полулогарифмической регрессии, в которой зависимой переменной является индивидуальный доход, а в качестве независимых переменных используются факторы-обстоятельства (формула 1).

-

2. По модели (1) рассчитываются прогнозные значения ŵi . Вариация в распределении { ŵi } обусловлена только вариацией факторов–обстоятельств. Поэтому индекс неравенства, посчитанный по распределению ŵi , является абсолютной мерой неравенства возможностей. Для оценки вклада неравенства возможностей в неравенство доходов рассчитывают относи-

- тельную меру неравенства возможностей по формуле

-

3. Для оценки вклада отдельных факторов-обстоятельств в формирование неравенства возможностей использовалось разложение по Шепли. Детально этот способ факторной декомпозиции представлен в [14].

ln ( wi ) = Ci ∙ φ + εi . (1) где wi – уровень дохода индивида, Ci – вектор значений факторов-обстоятельств; φ – вектор регрессионных коэффициентов; εi – случайная ошибка.

θ = I ( ŵi ) / I ( wi ).

В нашей работе в качестве меры неравенства I использовались два индекса – индекс Джини и L – индекс Тейла. Хотя в ряде работ автора обоснована предпочтительность использования L – индекса Тейла [13], в данном случае в качестве основного взят Джини для обеспечения сопоставимости с работой [11].

Расчет доверительных интервалов для оценок неравенства доходов, относительного и абсолютного неравенства возможностей выполнялся с применением непараметрического бутстрапа с доверительным интервалом, основанном на нормальном распределении.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты оценки уравнения (1) приведены в табл. 2-4. Базовые категории в качественных независимых переменных следующие: пол – мужской; место рождения – город; образование родителей – основное общее и менее.

Как следует из табл. 2-4, в целом включенные в исследование факторы-обстоятельства оказывают ожидаемое влияние на уровень трудового дохода. Практически во всех странах трудовой доход женщин при прочих равных условиях значимо ниже дохода мужчин. Высокий уровень образования родителей (высшее и более) положительно влияет на доход индивида. Несколько неожиданно выглядят результаты по переменной «место рождения» – во всех странах кроме России, Таджикистана и Узбекистана регрессионные коэффициенты незначимы. В России, Таджикистане и Узбекистане рождение в селе значимо отрицательно влияет на трудовой доход.

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа

|

Факторы |

Армения |

Азербайджан |

Беларусь |

Эстония |

|

|

Пол |

женский |

-0.388 ** |

-0.191 ** |

-0.308 *** |

-0.333 *** |

|

Место рождения |

село |

-0.228 |

0.061 |

-0.041 |

-0.067 |

|

Образование родителей |

среднее общее |

0.105 |

0.032 |

0.162 |

0.095 |

|

среднее профессиональное |

-0.166 |

0.272 |

0.222 ** |

0.160 * |

|

|

высшее и более |

0.016 |

0.359 *** |

0.400 *** |

0.354 *** |

|

|

Константа |

11.877 *** |

6.480 *** |

7.339 *** |

7.450 *** |

|

|

R2 |

0.056 |

0.103 |

0.169 |

0.178 |

|

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.

Источник: составлено автором.

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа

|

Факторы |

Грузия |

Казахстан |

Киргизия |

Латвия |

|

|

Пол |

женский |

-0.353 *** |

-0.219 *** |

-0.135 |

-0.308 *** |

|

Место рождения |

село |

-0.099 |

-0.072 |

-0.060 |

-0.092 |

|

Образование родителей |

среднее общее |

-0.288 |

0.359 *** |

0.527 ** |

0.042 |

|

среднее профессиональное |

-0.135 |

0.356 *** |

0.651 ** |

0.238 ** |

|

|

высшее и более |

-0.038 |

0.619 *** |

0.634 ** |

0.409 *** |

|

|

Константа |

6.931 *** |

12.361 *** |

10.078 *** |

7.137 *** |

|

|

R2 |

0.083 |

0.119 |

0.059 |

0.214 |

|

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. Источник: составлено автором.

Результаты регрессионного анализа

Таблица 4

|

Факторы |

Литва |

Россия |

Таджикистан |

Узбекистан |

|

|

Пол |

женский |

-0.272*** |

-0.315*** |

-0.474*** |

-0.260 |

|

Место рождения |

село |

0.024 |

-0.241** |

-0.210* |

-0.448** |

|

Образование родителей |

среднее общее |

-0.043 |

0.285* |

0.124 |

-0.482 |

|

среднее профессиональное |

0.079 |

0.328* |

0.342 |

-0.440 |

|

|

высшее и более |

0.399*** |

0.414** |

0.530*** |

-0.143 |

|

|

Константа |

7.366*** |

10.780*** |

7.763*** |

15.319*** |

|

|

R2 |

0.255 |

0.091 |

0.205 |

0.055 |

|

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. Источник: составлено автором.

Результаты измерения неравенства возможностей с применением разных индексов неравенства приведены в табл. 5-6.

Как видно из таблиц 5-6, вклад неравенства возможностей в доходное неравенство при использовании индекса Джини получается выше по сравнению с результатами, получаемыми с применением индекса Тейла. Подробное обсуждение этого феномена можно найти в работе [13]. При этом показатели доходного неравен- ства а также абсолютного и относительного неравенства возможностей, полученные с применением обоих индексов, тесно связаны между собой (r=0.996, p<0,001; r=0.983, p<0,001; r=0.960, p<0,001 соответственно), что однако не дает порядковой эквивалентности результатов- как видно по итогам ранжирования, позиции стран в рейтинге могут получаться разными в зависимости от того, какой индекс неравенства используется.

Таблица 5

|

Страна |

Неравенство доходов |

Неравенство возможностей |

Ранг |

||

|

Абс. |

Отн., % |

Абс. |

Отн. |

||

|

Армения |

0,337 (0,3012; 37,83) |

0,126 (0,0666; 0,1675) |

37,47 (21,39; 47,66) |

5 |

8 |

|

Азербайджан |

0,312 (0,2818; 0,3460) |

0,098 (0,0617; 0,1241) |

31,35 (20,12; 39,01) |

11 |

10 |

|

Беларусь |

0,256 (0,2364; 0,2780) |

0,106 (0,0850; 0,1257) |

41,28 (33,74; 48,22) |

10 |

6 |

|

Эстония |

0,293 (0,2620; 0,3241) |

0,127 (0,0985; 0,1515) |

43,54 (35,46; 49,87) |

4 |

5 |

|

Грузия |

0,390 (0,3586; 0,4252) |

0,118 (0,0578; 0,1593) |

30,18 (15,39; 40,04) |

7 |

11 |

|

Казахстан |

0,344 (0,2946; 0,3935) |

0,114 (0,0860; 0,1373) |

33,25 (24,60; 40,09) |

8 |

9 |

|

Киргизия |

0,308 (0,2772; 0,3421) |

0,085 (0,0238; 0,1104) |

27,48 (7,63; 35,55) |

12 |

12 |

|

Латвия |

0,297 (0,2668; 0,3305) |

0,135 (0,1030; 0,1642) |

45,54 (35,69; 53,76) |

3 |

4 |

|

Литва |

0,226 (0,2097; 0,2433) |

0,113 (0,0876; 0,1352) |

49,97 (40,45; 58,00) |

9 |

1 |

|

Россия |

0,309 (0,2894; 0,3309) |

0,119 (0,0868; 0,1454) |

38,41 (28,76; 46,15) |

6 |

7 |

|

Таджикистан |

0,383 (0,3454; 0,4279) |

0,179 (0,1330; 0,2179) |

46,86 (35,10; 55,56) |

1 |

3 |

|

Узбекистан |

0,359 (0,3188; 0,4061) |

0,174 (0,0890; 0,2305) |

48,24 (24,48; 63,41) |

2 |

2 |

Источник: составлено автором.

Таблица 6

Неравенство возможностей в постсоветских странах, L-индекс Тейла

|

Страна |

Неравенство доходов |

Неравенство возможностей |

Ранг |

||

|

Абс. |

Отн. |

Абс. |

Отн. |

||

|

Армения |

0,2019 (0,1541; 0,2540) |

0,0252 (0,0000; 0,0428) |

12,46 (0,00; 19,66) |

5 |

8 |

|

Азербайджан |

0,1751 (0,1345; 0,2200) |

0,0151 (0,0024; 0,0233) |

8,6 (1,16; 13,09) |

11 |

11 |

|

Беларусь |

0,1154 (0,0899; 0,1432) |

0,0177 (0,0102; 0,0241) |

15,34 (8,67; 20,56) |

10 |

6 |

|

Эстония |

0,1628 (0,1194; 0,2067) |

0,0255 (0,0130; 0,0352) |

15,69 (8,79; 20,60) |

4 |

5 |

|

Грузия |

0,2598 (0,2135; 0,3082) |

0,0231 (0,0000; 0,0399) |

8,9 (0,00; 14,84) |

7 |

10 |

|

Казахстан |

0,2755 (0,1581; 0,3938) |

0,0213 (0,0103; 0,0298) |

7,74 (2,13; 11,73) |

8 |

12 |

|

Киргизия |

0,1615 (0,1265; 0,1985) |

0,0149 (0,0000; 0,0237) |

9,21 (0,00; 14,61) |

12 |

9 |

|

Латвия |

0,1622 (0,1250; 0,2035) |

0,0286 (0,0138; 0,0407) |

17,65 (8,76; 24,26) |

3 |

4 |

|

Литва |

0,0823 (0,0698; 0,0951) |

0,0213 (0,0114; 0,0295) |

25,88 (15,89; 33,93) |

8 |

1 |

|

Россия |

0,1605 (0,1381; 0,1836) |

0,0235 (0,0107; 0,0330) |

14,64 (7,24; 19,94) |

6 |

7 |

|

Таджикистан |

0,2629 (0,2008; 0,3347) |

0,0523 (0,0229; 0,0744) |

19,88 (8,13; 27,76) |

1 |

2 |

|

Узбекистан |

0,2404 (0,1734; 0,3137) |

0,0477 (0,0000; 0,0811) |

19,84 (0,00; 33,63) |

2 |

3 |

Источник: составлено автором

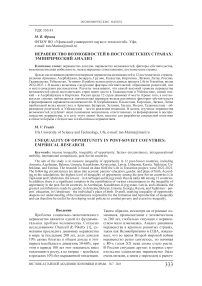

Рис. 1. Абсолютное и относительное неравенство возможностей в постсоветских странах по данным 2022-2023 гг.

Источник: составлено автором

^и Абс. И Отн.

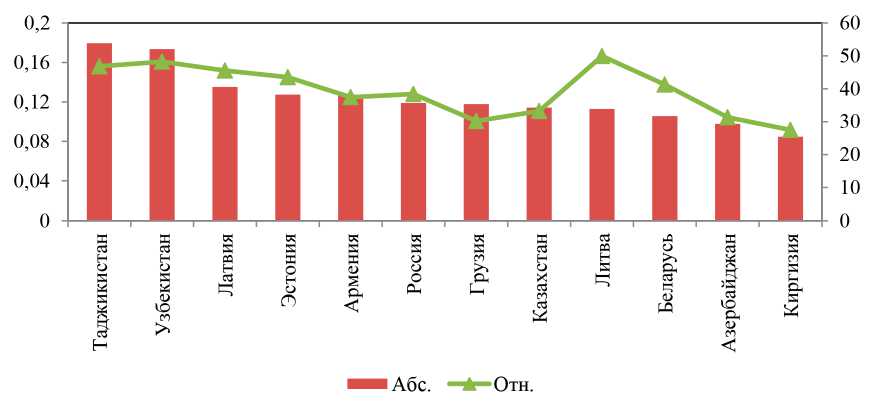

Рис. 2. Абсолютное и относительное неравенство возможностей в постсоветских странах по данным 2016 г.

Источник: составлено автором по [11]

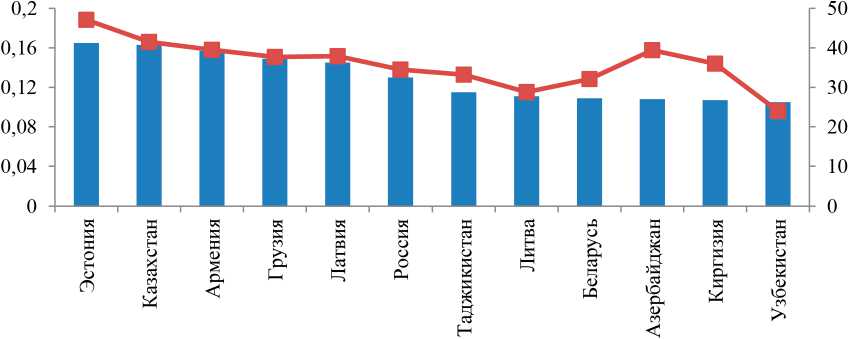

Рис. 3. Вклад факторов-обстоятельств в формирование неравенства возможностей по данным 2022-2023 гг.

Источник: составлено автором

Сравнительный анализ абсолютного и относительного неравенства возможностей в постсоветских странах по данным 2022-2023 гг. представлен на рис. 1, по данным 2026 г. – на рис. 2.

Как следует из рис. 1, самый высокий уровень неравенства возможностей среди постсоветских стран имеет место в Таджикистане и Узбекистане, самый низкий –

в Азербайджане и Киргизии. В большинстве случаев абсолютный и относительный уровень неравенства хорошо коррелируют между собой, однако есть и исключения: вклад неравенства возможностей в доходное неравенство в Литве получился равным 25,88% и это максимальное значение по всем рассматриваемым странам. Однако абсолютный уровень неравенства возможностей

в этой стране получился низким. Беларусь также является страной с высоким уровнем относительного и низким уровнем абсолютного неравенства возможностей.

Как видно из рис. 1 и 2, по абсолютному неравенству возможностей Литва, Беларусь, Азербайджан и Киргизия сохранили свои позиции как страны с самым низким уровнем неравенства возможностей среди постсоветских государств. Позиция России (6 место) остались без изменений. Ситуация с неравенством возможностей несколько улучшилась у Эстонии (она переместилась с 1 места на 4), Армении (с 3 на 5-е место) и Грузии (с 4 на 7-е место) и существенно у Казахстана (с 2 на 8-е место), несколько ухудшилась в Латвии (с 5-го места на 3-е) и существенно у Таджикистана (с 7 места на 1-е) и Узбекистана (с 12 места на 2).

Вклад факторов-обстоятельств в формирование неравенства возможностей в постсоветских странах представлен на рис. 3.

Как видно из рис. 3, в постсоветских странах наблюдаются значительная вариация вклада различных факторов-обстоятельств в формирование неравенства возможностей. В Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве наибольший вклад вносит пол, в Армении, Беларуси, Эстонии, Грузии, России, Таджикистане – образование родителей, в Узбекистане – место рождения индивида.

Мониторинг неравенства возможностей имеет важное значение не только в связи с тем, что это неравенство «несправедливо», но и в связи с тем, что оно формирует барьеры для экономического и социального развития. Зависимость индивидуальных достижений от неконтролируемых факторов снижает мотивацию к приложению индивидами максимума усилий к реализации своего человеческого потенциала, что может приводить к замедлению общественного прогресса во всех его проявлениях. В научной литературе получен ряд эмпирических результатов, свидетельствующих о связи неравенства возможностей с другими социально-экономическими индикаторами. Так, в работе [15] установлено, что высокий

уровень неравенства возможностей отрицательно ассоциирован с показателями межпоколенческой мобильности (как по доходам, так и по уровню образования). Кроме этого, есть основания полагать, что уровень неравенства возможностей связан с целым спектром социально-экономических убеждений. Согласно работе [12], чем выше уровень неравенства возможностей в стране, тем меньшая часть населения верит в возможность в будущем продвинуться вверх по «лестнице доходов», а также поддерживает рыночноориентированные реформы.

В целом, изучение неравенства возможностей углубляет понимание механизмов, ответственных за формирование и воспроизводство общественного неравенства, и в силу этого может быть полезно для разработки ряда направлений социальной политики. В частности, огромное значение приобретает обеспечение доступного и качественного образования на всех ступенях включая дошкольное, школьное, дополнительное и профессиональное. Это позволяет снижать зависимость достижений индивида от семейного бэкграунда и обеспечивать большинству населения возможности для реализации своих жизненных планов. Сокращение разрыва между городом и селом в плане качества и доступности медицинского обслуживания, образования и инфраструктуры представляет другое важное направление социальной политики, особенно важное для современной России. Решение этой проблемы требует комплексных многолетних усилий, включая реализацию программ, направленных на привлечение к работе в сельской местности различных специалистов, особенно учителей и врачей, а также мер, обеспечивающих различные льготные и стипендиальные образовательные возможности для сельской молодежи. Наконец, важны и усилия в плане обеспечения гендерного равенства- они способствуют более полной реализации женщинами своих талантов и способностей, что положительно сказывается на агрегированных социально- экономических результатах.