Неразрушающий метод определения остаточных напряжений в полимерах и композитах

Автор: Мишнев Максим Владимирович, Гурьева Виктория Александровна, Задорин Александр Александрович, Асташкин Владимир Михайлович

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Рубрика: Строительные конструкции, здания и сооружения

Статья в выпуске: 4 (113), 2024 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования является полимерный материал (эпоксидный компаунд горячего отверждения с ангидридным отвердителем), в котором необходимо определить уровень остаточных напряжений без нарушения целостности изделия. Целью данной работы является разработка и экспериментальная апробация нового неразрушающего метода определения остаточных напряжений, позволяющего снизить трудоемкость оценки напряженного состояния реальных конструкций и предотвратить их повреждение. Метод. Предлагаемый метод основан на локальном нагреве участка конструкции выше температуры стеклования, что временно переводит материал в высокоэластическое состояние и снимает внутренние напряжения в заданной области. В качестве измерительного прибора используется тензорезистор, регистрирующий изменение деформации до и после нагрева. Такой подход позволяет определять уровень остаточных напряжений без механического удаления материала, а локальный нагрев и наличие системы охлаждения обеспечивают контролируемые условия эксперимента. Результаты экспериментальных исследований на образцах из эпоксидного полимера подтвердили эффективность метода. Показания тензорезистора фиксировали изменение деформации, соответствующее частичному снятию остаточных напряжений после локального нагрева. Полученные данные продемонстрировали воспроизводимость результатов и перспективность данного метода для оценки остаточных напряжений в полимерных композиционных материалах, в том числе крупногабаритных и эксплуатируемых конструкциях.

Полимеры, Полимерные композиты, Остаточные напряжения, Неразрушающий метод

Короткий адрес: https://sciup.org/143184673

IDR: 143184673 | DOI: 10.4123/CUBS.113.14

Текст научной статьи Неразрушающий метод определения остаточных напряжений в полимерах и композитах

Полимеры и композитные материалы на их основе находят широкое применение в различных отраслях промышленности, включая строительную индустрию. В строительстве такие материалы используются не только для создания лакокрасочных покрытий, клеевых составов и теплоизоляции, но также применяются при изготовлении несущих конструкций. Примерами являются промышленные газоотводящие системы (включая дымовые трубы и газоходы) [1]–[3], установки для очистки газов и десульфуризации, а также резервуары, емкости, аппараты и трубопроводы [4]–[6].

Надежная эксплуатация несущих конструкций из полимерных композитов требует понимания и контроля их механического поведения, включая определение уровня остаточных напряжений, возникающих в процессе производства и эксплуатации [7]–[9]. Остаточные напряжения оказывают существенное влияние на долговечность и надежность материалов, поэтому разработка методов их определения является важной задачей для обеспечения качества и безопасности конструкций [10]–[12].

Таким образом, экспериментальное определение и количественная оценка остаточных напряжений в полимерных композитах являются важными задачами механики композитных конструкций и материаловедения. Трудности при оценке остаточных напряжений в любых конструкциях обусловлены их скрытым характером, при этом в композитах ситуация усложняется комплексной структурой и анизотропией волокнистых армирующих систем, специфичностью технологических процессов изготовления, а также различиями в масштабах анализа – от микро-до макроуровней [13]–[15].

Вопросы теоретического обоснования методов экспериментального определения остаточных напряжений в классических конструкционных материалах рассматривались еще в первой половине 20 века. В частности, Биргер [10] подробно описал механические методы измерения остаточных напряжений в металлических деталях различной формы и рассмотрел влияние этих напряжений на прочность материалов при различных нагрузках.

Методы определения остаточных напряжений в материалах можно условно разделить на две крупные группы: механические (разрушающие или частично разрушающие) и физические (неразрушающие) [16]–[18].

Существующие подходы к определению остаточных напряжений в композитах достаточно разнообразны. Обзор сложностей, связанных с измерением остаточных напряжений, представлен в [19]. В данной работе подчеркивается необходимость корректного определения нулевой точки напряжений, а также приводятся примеры как разрушающих, так и неразрушающих методов, их сильных и слабых сторон. Исследование [20] дополняет эту картину, рассматривая широкий спектр масштабов – от микро- до глобального уровня – и анализируя проблемы, связанные с оценкой остаточных напряжений именно в термореактивных композитах, в том числе на интерфейсе волокно-матрица.

В работе [21] рассмотрено применение инкрементального сверления отверстий для оценки остаточных напряжений в кольцах из углерод-эпоксидных композитов, изготовленных намоткой. Метод позволил установить анизотропию напряженного состояния, а также выявить влияние механических свойств волокна, матрицы и процессов охлаждения.

В исследовании [22] предложен комплексный подход, включающий динамико-механический анализ (DMA) и цифровую корреляцию изображений (DIC), что позволило отслеживать формирование остаточных напряжений и оценить влияние ориентации слоев.

Подход, описанный в [23], сосредоточен на оценке остаточных напряжений с учетом вязкоупругих свойств матрицы, используя релаксационные данные. В работе рассматриваются исследует различные термопластичные и термореактивные материалы.

Работа [24] уделяет внимание измерению остаточных напряжений в эпоксидных смолах и их вкладу в процесс растрескивания в композитах. Предлагаемые авторами экспериментальные подходы, включают встраивание датчиков в смолу и позволяют отслеживать эволюцию напряженного состояния во времени.

Обзор методик, направленных на оценку остаточных напряжений на микроуровне, представлен в [25]. Авторы демонстрируют применение таких высокоточных техник, как фокусированный ионный пучок, совмещенный с цифровой корреляцией изображений, для изучения микроструктурных особенностей и локальных напряженных состояний.

В работе [26] сравниваются методы удаления слоев и сверления отверстий, применяемые к инженерным пластикам: метод удаления слоев оказался более воспроизводим для плоских образцов, в то время как сверление отверстий продемонстрировало большую гибкость применения, но менее точное определение осевых напряжений.

Работа [26] дает сравнительный анализ методов измерения остаточных напряжений в полимерах, включая поляризационно-оптические методы (бифрингентный анализ), удаление слоев и сверление отверстий. Авторы указывают на преимущества и ограничения каждого подхода и их применимость к сложным формам конструкций.

В работе [27] рассматривается использование интерферометрии Coda волн для определения остаточных напряжений. Данный метод, по сравнению с традиционными акустическими подходами, демонстрирует повышенную чувствительность и точность для материалов с различной ориентацией волокон.

В некоторых работах, например [28], [29], для случаев, когда непосредственное измерение остаточных напряжений невозможно или нецелесообразно, предлагаются косвенные методы их прогнозирования.

Накопленный опыт показывает, что ни один из существующих методов не является универсальным. Они либо разрушающие, либо требуют сложного оборудования и высокой квалификации оператора, либо слабо подходят к исследованию тонкостенных структур со сложной геометрией

В рамках данной работы предлагается новый неразрушающий метод экспериментального определения остаточных напряжений в полимерах и композитах. Он основан на локальном прогреве участка конструкции выше температуры стеклования, что приводит к частичному освобождению этого участка от внутренних напряжений. Метод использует запатентованную конструкцию устройства [30]. На освобожденный участок устанавливается тензодатчик, и благодаря отсутствию необходимости в механическом удалении материала метод существенно отличается от разрушающих аналогов, связанных с вырезанием элементов конструкции. Подход напоминает метод вырезания или разрезания, широко известный в классических методиках [10], но при этом использует особенности термомеханического поведения полимеров.

В отличие от разрушающих методов, данный подход позволяет сохранять целостность и несущую способность конструкции, что особенно важно при работе с крупногабаритными или уникальными изделиями, а также при обследовании уже эксплуатируемых объектов. Таким образом, предлагаемый метод потенциально расширяет возможности измерения остаточных напряжений и позволяет применять его к существующим конструкциям (в том числе в процессе их эксплуатации) без их повреждения. Таким образом, он представляет собой расширение существующих возможностей в области измерения остаточных напряжений в полимерных материалах и композитах, потенциально способствуя повышению надежности и долговечности конструкций и изделий.

Целью работы была практическая реализация предлагаемого метода в виде экспериментального устройства, являющегося также компонентом стенда для определения вязкоупругих характеристик и остаточных напряжений в полимерах и композитах, и его апробирование на практике.

-

2 Materials and Methods

Для экспериментального определения остаточных напряжений в настоящей работе использовался новый неразрушающий метод, основанный на локальном нагреве исследуемого участка конструкции до высокоэластического состояния. Этот подход позволяет временно устранить внутренние напряжения в зоне нагрева без разрушения материала, что делает метод применимым к готовым изделиям.

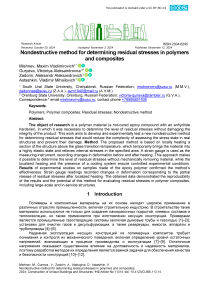

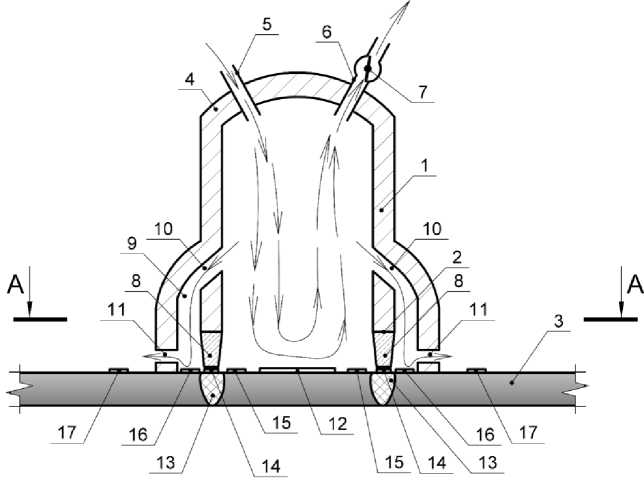

В рамках работы было изготовлено и опробовано устройство [30], разработанное специально для определения остаточных напряжений в конструкциях из полимерных материалов и композитов. Устройство включает полый корпус 1 цилиндрической формы с открытым концом 2 для установки на исследуемую поверхность. Контактный накладной нагреватель 8 обеспечивает нагрев кольцевой зоны конструкции до температуры стеклования полимера, что переводит материал в высокоэластическое состояние и временно устраняет его жесткость. Система подачи охлаждающего воздуха 5, 6, 7 поддерживает стабильную температуру прилегающих зон конструкции, предотвращая их термическое воздействие. Для регистрации изменений напряжений используется тензодатчик 12, который устанавливается до нагрева, а после нагрева участка конструкции фиксирует деформации, соответствующие остаточным напряжениям. Контроль температуры внутри нагретой зоны и в прилегающих областях осуществляется с помощью термопар 14, 15, 16, 17, что обеспечивает стабильность и точность процесса.

Методика работы с устройством включает несколько этапов. Сначала устройство устанавливается на поверхность конструкции 3, и тензодатчик 12 фиксирует начальное напряженное состояние материала. Затем с помощью нагревателя кольцевая зона нагревается до температуры стеклования, при этом прилегающие области остаются неизменными благодаря охлаждающему воздействию системы подачи воздуха. После завершения нагрева повторно снимаются показания тензодатчика, что позволяет вычислить разность деформаций и количественно оценить остаточные напряжения. По окончании процедуры устройство снимается, а исследуемый участок конструкции восстанавливает свои первоначальные свойства.

Основными преимуществами данного метода являются его неразрушающий характер, позволяющий сохранять целостность конструкции, высокая точность благодаря локализации зоны нагрева и стабильности температуры, а также универсальность применения для различных типов Mishnev, M.; Gurieva., V.; Zadorin, A.; Alabugina, D.; Astashkin, V.

Nondestructive method for determining residual stresses in polymers and composites;

полимерных композитов. Метод может оказаться полезным для крупногабаритных и сложных изделий, а также для оценки напряжений в реальных условиях эксплуатации. В рамках текущей работы он продемонстрировал работоспособность и воспроизводимость результатов, что подтверждает его перспективность для дальнейшего развития как в научных исследованиях, так и в промышленности.

(a)

(b)

Рис. 1 – Схема экспериментального устройства для определения остаточных напряжений:

(a) разрез; (b) вид сверху

Fig. 1 - Schematic diagram of the experimental device for residual stress determination:

(a) section; (b) top view

В рамках текущей работы устройство было реализовано в объеме достаточном для проверки принципа действия и оценки его работоспособности. При этом если говорить о возможном внедрении требуется его дальнейшая доработка, в частности, в текущем исполнении не все термопары были установлены, система охлаждения не оснащена функцией регулировки, система крепления к образцу требует доработки.

(a)

(b)

Рис. 2 – Фото испытательного стенда: (a) общий вид испытательной установки; (b) экспериментальный образец из эпоксидного полимера с установленным устройством Fig. 2 - Photo of the test rig: (a) general view of the test rig;

-

(b) experimental sample made of epoxy polymer with the device installed

В рамках настоящего исследования была разработана система сбора данных с использованием платформы Arduino Mega и тензометрического датчика сопротивлением 400 Ом.

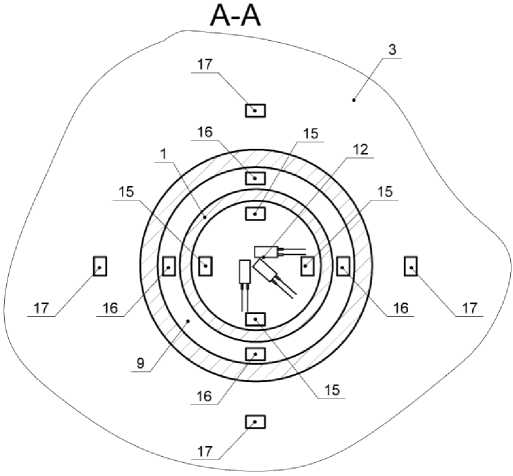

Применялись имевшиеся в наличии датчики еще советского производства (Рис. 3, Fig. 3), которые тем не менее, являются совместимыми с контроллерами Arduino и HX711.

Рис. 3 – Фото применямого тензометрического датчика с фактическим сопротивлением 420 Ом

Fig. 3 - Photo of applied strain gauge sensor with actual resistance of 420 Ohm

Основной задачей системы является регистрация изменений остаточных напряжений в композитных материалах путем измерения механических деформаций, а также статистическая обработка сигналов для отбрасывания выбросов.

Для реализации системы сбора данных использовался язык программирования C++, адаптированный для платформы Arduino Mega. Код написан с использованием библиотеки HX711, которая предназначена для работы с аналоговыми датчиками нагрузки через 24-битный аналого-цифровой преобразователь. Платформа Arduino была выбрана благодаря своей доступности, гибкости и широким возможностям для создания систем сбора данных в реальном времени.

Код выполняется на платформе Arduino IDE, что позволяет быстро компилировать и загружать программы на устройство. Эта интеграция обеспечивает удобный интерфейс для настройки и тестирования системы, а также возможность подключения дополнительных периферийных устройств, таких как датчики и исполнительные механизмы.

Код реализует несколько ключевых функций:

-

1. Инициализация системы : В программе задаются настройки подключения датчика нагрузки через выводы Arduino (DOUT_PIN и SCK_PIN). Используется библиотека HX711 для работы с преобразователем сигналов датчика нагрузки.

-

2. Обработка ввода пользователя : Система предоставляет пользователю возможность управлять процессом измерений через последовательный интерфейс. Реализованы команды для включения и выключения измерений, калибровки датчика, задания времени сбора данных и количества серий сбора и обработки показаний.

-

3. Калибровка датчика : Функция калибровки определяет базовое значение датчика без нагрузки и сохраняет его для последующего использования.

-

4. Сбор данных : Программа позволяет выполнять несколько серий измерений с последующей обработкой данных. В ходе каждого сеанса система регистрирует показания датчика, фильтруя выбросы по критерию 3σ. Усредненные данные сохраняются для анализа.

-

5. Расчет коэффициента пересчета : при известном начальном напряжении система рассчитывает коэффициент пересчета, который используется для интерпретации дальнейших измерений.

-

6. Обработка данных : Система обрабатывает собранные данные, исключая выбросы, вычисляя средние значения и стандартные отклонения как для каждой серии, так и для всех данных в целом.

Преимущества данной системы включают высокую гибкость в настройке времени сбора и количества повторов, а также возможность автоматической обработки данных в режиме реального времени. Код позволяет интегрировать измерительное оборудование в лабораторные установки для определения остаточных напряжений в материалах. Такой подход обеспечивает точность измерений и удобство обработки данных без необходимости ручного анализа.

Экспериментальные исследования проводились на образцах из отвержденной эпоксидной смолы. В состав компаунда входила эпоксидная смола горячего отверждения, ангидридный отвердитель и катализатор для ускорения процесса отверждения. Растворители и пластификаторы не применялись.

Для изготовления эпоксидного компаунда использовались следующие материалы:

-

- Эпоксидная смола KER 828: содержание эпоксидных групп (EGC) 5308 ммоль/кг, эквивалентная масса эпоксидной смолы (EEW) 188.5 г/экв, вязкость при 25ºC 12.7 Па × с, HCl 116 мг/кг, общий хлор 1011 мг/кг. Производитель: KUMHO P&B Chemicals, Сеул, Корея.

-

- Изометилтетрагидрофталевый ангидрид (ИЗОМТГФА) (отвердитель для эпоксидной смолы): вязкость при 25ºС 63 Па × с, содержание ангидрида 42.4%, содержание летучих фракций 0.55%, свободной кислоты 0.1%. Производитель: ASAMBLY Chemicals Company Ltd., Нанкин, Китай.

-

- Алкофен (ускоритель отверждения эпоксидных смол): вязкость при 25°C 150 Па × с, молекулярная формула C15H27N3O, молекулярная масса 265, аминное число 600 мг KOH/г. Производитель: ОАО «Эпитал», Москва, Российская Федерация.

Всего использовался один состав эпоксидного связующего со следующим массовым соотношением компонентов:

-

- Эпоксидная смола (KER 828) – 52.5%;

-

- Отвердитель (IZOMTGFA) – 44.5%

-

- Ускоритель отверждения (Алкофен) – 3%.

Сначала из эпоксидной смолы изготавливались пластины размерами 25 х 25 см, их поверхность дополнительно выравнивалась при помощи наждачного круга. Затем из пластин вырезались крестообразные образцы, что было необходимо, чтобы обеспечить установку в захваты испытательной машины с одновременным обеспечением необходимых габаритов образца для размещения экспериментального устройства. Размеры сечения образца (в широкой части) составили 180 х 8.5 мм, диаметр нагревательной части устройства – 60 мм.

На экспериментальный образец наклеивался цианакрилатным клеем тензометрический датчик сопротивлением 420 Ом, сверху датчик покрывался слоем силиконового герметика, для предотвращения внешних воздействий.

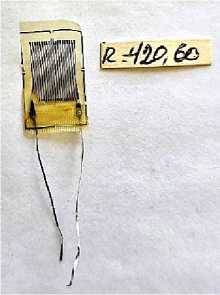

Рис. 4 – Фото образца в процессе испытаний

Fig. 4 - Photo of the specimen in the process of testing

Испытания на растяжение Tinius Olsen h100ku (Horsham, USA) в специально разработанной и изготовленной термокамере. Согласно данным производителя машины Tinius Olsen h100ku, точность измерения нагрузки составляет ±0.5% в диапазоне 0.2–100%. Разрешающая способность измерения перемещения траверсы составляет 0.1 мм с погрешностью до 0.01 мм.

-

3 Results and Discussion

Целью испытаний являлась проверка работоспособности предложенного метода и экспериментального устройства для определения остаточных напряжений в полимерных материалах. Испытания проводились на крестообразном образце, что обусловлено необходимостью размещения концов в захватах испытательной машины. В центральной зоне образец имеет уширение, что (вероятно) приводит к неравномерному распределению напряжений. Тем не менее, на данной стадии исследований точное значение напряжений не критично, и для расчета используется упрощенная модель: усилие делится на площадь поперечного сечения в центральной части образца.

На первом этапе испытаний проводилось считывание исходных показаний тензодатчика при нулевой нагрузке. Для повышения точности данных измерения проводились в девяти сериях по 60 секунд. Затем на образец последовательно прикладывались растягивающие нагрузки с приращениями: 500 Н, 1000 Н и еще 1000 Н. После каждого увеличения нагрузки показания тензодатчика снимались по команде после первичной релаксации напряжений. Каждое измерение проводилось в девяти сериях по 60 секунд для каждого уровня нагрузки.

Далее центральная часть образца, где был установлен тензодатчик, с использованием экспериментального устройства нагревалась примерно до 150°C, что превышает температуру стеклования, которая для данного образца составляла около 130°C. Нагрев осуществлялся локально, что позволило наблюдать частичное снятие внутренних напряжений и стабилизацию нагрузки. Показания тензодатчика регистрировались после частичной релаксации напряжений. На каждом уровне нагрузки стабилизация происходила при значениях усилий:

-

• для начального уровня нагрузки в 500 Н – между 420 и 440 Н;

-

• для второго уровня нагрузки (1000 Н) – между 1260 и 1290 Н;

-

• для третьего уровня нагрузки (2000 Н) – между 2040 и 2090 Н.

После завершения нагрева общее усилие на образце уменьшилось примерно до 1900–1880 Н. При этом повторное считывание показаний тензодатчика продемонстрировало значения, близкие к исходным, зарегистрированным при нулевой нагрузке. Эти значения оказались в пределах между данными, зафиксированными при нулевой нагрузке, и первым уровнем нагрузки (500 Н).

Данный результат подтверждает эффективность метода в регистрации изменений остаточных напряжений и демонстрирует, что устройство позволяет зафиксировать их снижение в локальной зоне нагрева.

Таблица (Table 1) содержит результаты измерений, включая средние значения показаний тензодатчика, стандартное отклонение, усилие, приложенное к образцу, осредненные растягивающие напряжения и температуру, зарегистрированную по контуру устройства. Показания тензодатчика фиксировали изменение остаточных напряжений в условных единицах. Стандартное отклонение показывает относительную стабильность измерений. Усилия, зафиксированные на динамометре, демонстрировали стабилизацию после частичной релаксации напряжений, а осредненные растягивающие напряжения рассчитывались, исходя из приложенной нагрузки и площади поперечного сечения центральной зоны образца. Температура, зафиксированная по контуру установки, подтверждала равномерный прогрев локальной зоны примерно до 150°C.

Анализ результатов показывает, что после завершения нагрева остаточные напряжения в зоне установки тензодатчика снижались, о чем свидетельствуют близкие к начальному уровню показания датчика на финальном этапе эксперимента.

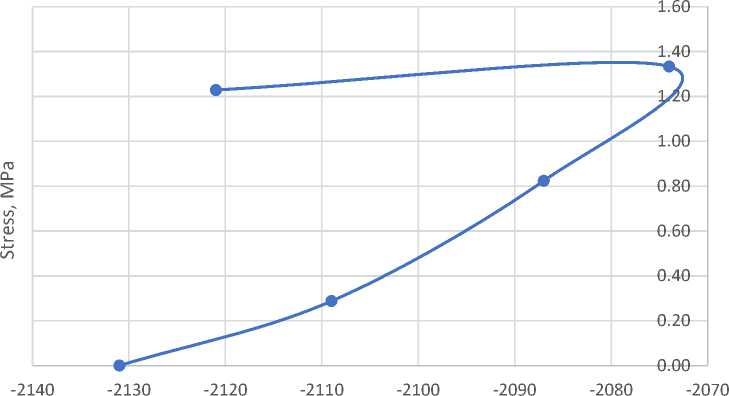

На графике (Рис. 5, Fig. 5) показана зависимость показаний тензодатчика от осредненных напряжений при комнатной температуре, а также изменения показаний при нагреве зоны вокруг тензодатчика. График демонстрирует почти линейное увеличение показаний на начальных этапах, и их обратное снижение после нагрева, что свидетельствует о снятии остаточных напряжений в рассматриваемой зоне.

В совокупности данные таблицы и графика подтверждают точность и воспроизводимость измерений, а также работоспособность предложенного метода и устройства для определения остаточных напряжений в полимерных материалах.

Table 1 Experimental results

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

№ п.п. |

Показания тензодатчика (усл. ед.) |

Станд. откл. |

Усилие на динамометре испытательной машины, Н |

Осредненные растягивающие напряжения, МПа |

Температура по контуру установки устройства, °С |

|

1 |

-2131 |

47.04 |

0 |

0.00 |

24 |

|

2 |

-2109 |

35.27 |

440 |

0.29 |

|

|

3 |

-2087 |

31.05 |

1260 |

0.82 |

|

|

4 |

-2074 |

22.91 |

2040 |

1.33 |

|

|

5 |

-2121 |

34.21 |

1880 |

--- |

150 |

Strain gauge readings

Рис. 5 – Фото образца в процессе испытаний

Fig. 5 – Photo of the specimen in the process of testing

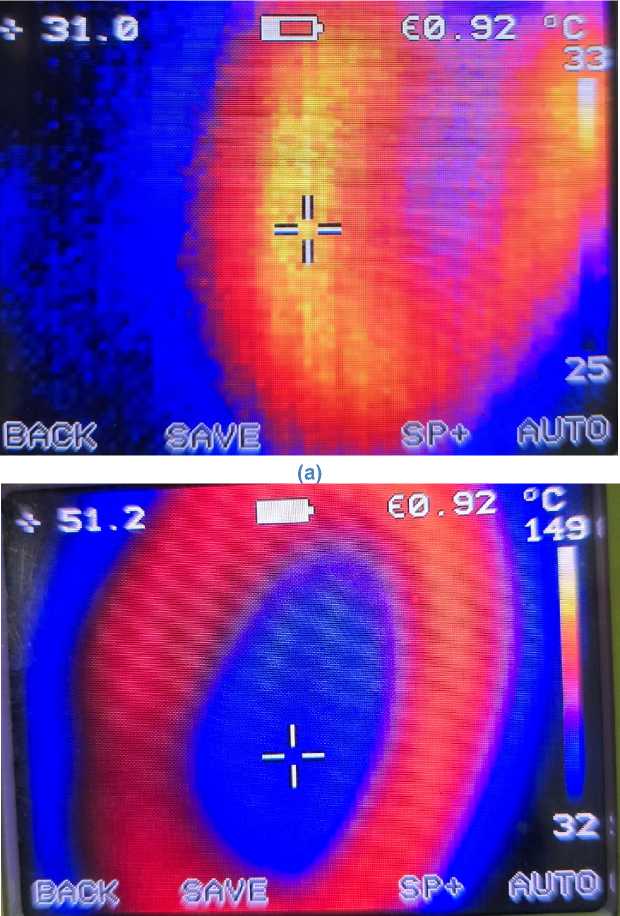

Для контроля температуры в зоне нагрева использовалась тепловизионная камера, что позволило отслеживать процесс нагрева и равномерность распределения температуры по контуру устройства. На Рис. 6 (Fig. 6) представлены данные тепловизора, где видно, что в начале нагрева (a) температура была распределена относительно равномерно Рис. 6 (a) (Fig. 6 (a)), а к моменту завершения нагрева температура достигла установленного значения в 150°C Рис. 6 (b) (Fig. 6 (b)), при этом зона нагрева локализована. Это подтверждает, что нагрев локальной зоны проводился контролируемо и с достаточной точностью. Использование тепловизора позволило также убедиться в отсутствии значительных температурных градиентов, которые могли бы привести к ошибкам в измерении остаточных напряжений.

(b)

Рис. 6 – Показания тепловизора: (a) начало нагрева; (b) завершение нагрева

Fig. 6 – Thermal imaging readings: (a) start of heating; (b) end of heating

4 Conclusions

В ходе проведенной работы получены следующие результаты:

-

1. Предложен и апробирован новый неразрушающий метод определения остаточных напряжений в полимерах и композитах. Изготовлено экспериментальное оборудование по запатентованному авторами решению. Основная идея метода заключается в локальном нагреве исследуемой зоны до высокоэластического состояния, что приводит к временной релаксации внутренних напряжений и позволяет зафиксировать их уровень с помощью тензометрических измерений, не прибегая к механическому удалению материала.

-

2. Экспериментальные результаты на эпоксидных образцах продемонстрировали воспроизводимость и точность измерений, а также устойчивое снижение регистрируемых остаточных напряжений после локального нагрева. Предложенный метод не нарушает целостность конструкции, что расширяет область его применения, включая обследование крупногабаритных изделий и работающих объектов без вывода из эксплуатации.

Дальнейшее развитие может быть направлено на оптимизацию конструкции устройства, совершенствование систем контроля температуры и расширение круга материалов и условий применения, что позволит повысить точность, универсальность и технологичность метода в практике промышленной и научно-исследовательской деятельности.

Mishnev, M.; Gurieva., V.; Zadorin, A.; Alabugina, D.; Astashkin, V.

Nondestructive method for determining residual stresses in polymers and composites;

-

5 Fundings

Проект выполнен при поддержке Российского научного фонда, грант №23–29–00425 https://rscf.ru/project/23-29-00425/

The work was funded by the Russian Science Foundation, grant №23–29–00425 https://rscf.ru/project/23-29-00425/

-

6 Conflict of Interests

The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript; or in the decision to publish the results.