Нерезектабельные опухоли печени (обзор литературы)

Автор: Афанасьев С.Г., Тузиков С.А.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Статья в выпуске: 1 (17), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054248

IDR: 14054248

Текст статьи Нерезектабельные опухоли печени (обзор литературы)

НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

С.Г. Афанасьев, С.А. Тузиков

НИИ онкологии Томского научного центра СО РАМН

За последние 10‒15 лет возможности хирургического лечения и анестезиологического обеспечения онкологических операций значительно расширились. Обширные вмешательства на печени с удалением до 5 сегментов, резекцией смежных органов при первичном раке и симультантные операции при метастатических опухолях перестали носить эксклюзивный характер и нашли свое применение в практической онкологии (Давыдов М.И., 2004; Патютко fi.И., 2005). С появлением цитостатиков нового поколения и препаратов таргетной терапии удалось серьезно улучшить результаты лечения больных с диссеминированными злокачественными новообразованиями, прежде всего это касается проблемы колоректального рака (Гарин А.М., Базин И.С., 2003; Glimelius B., 2003).

Однако, несмотря на столь серьезный прорыв в развитии новых лечебных технологий, доля пациентов с опухолями печени, которым не показано или невозможно провести радикальное лечение, остается весьма значительной. С учетом клинических особенностей течения заболевания все нерезектабельные злокачественные новообразования печени можно разделить на 3 основные группы:

-

1) первичный рак печени;

-

2) метастазы колоректального рака в печень;

-

3) метастатическое поражение печени злокачественными опухолями других локализаций.

Отталкиваясь от представленной классификации, рассмотрим, какие возможности существуют у специалистов, занимающихся данной проблемой, в оказании паллиативной помощи этой категории больных.

Первичный рак печени (ПРП)

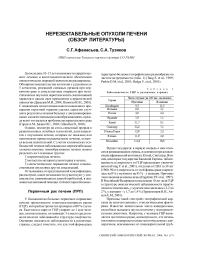

У большинства больных первичное поражение печени представлено гепатоцеллюлярным раком (ГЦР), который встречается примерно в 80 % случаев. Ежегодно в мире от ГЦР умирает до 1 млн человек, соответственно, он занимает 3-е место среди онкологических заболеваний в структуре смертности. Оценивая показатели заболеваемости в различных странах, следует отметить, что для этой формы рака характерно большое географическое разнообразие по частоте встречаемости (табл. 1) (Tang Z. et al., 1999; Parkin D.M. et al., 2001; Hedge U. et al., 2001).

|

Таблица 1 Заболеваемость ГЦР в различных странах |

||

|

Страта |

Числа случаев (га 100 тыс. гасепения) |

|

|

Мужчины |

Женщины |

|

|

Швейцария |

9,7 |

11,3 |

|

И с гания |

63 |

5Д |

|

Россия |

43 |

23 |

|

Франция |

13 |

1,1 |

|

Китаи |

31,7 |

9Д |

|

Сингащр |

32,2 |

7,1 |

|

Южная Корея |

13,8 |

33 |

|

Я ID НЕСЯ |

11,9 |

23 |

|

Мозамбик |

112,9 |

30,8 |

В ряде государств, в первую очередь к ним относятся развивающиеся страны, в основном представляющие африканский континент, Китай, Сингапур, flпо-ния, некоторые государства Западной Европы, заболеваемость и смертность от ГЦР продолжают увеличиваться (Fong Y. et al., 2001), тогда как в США за 30 лет (1960‒90 гг.) смертность от этой формы рака сократилась на 8 % у мужчин и на 45 % ‒ у женщин. Причины этого явления не вполне ясны (Engstrom P.F. et al., 1997). В Российской Федерации за последние 10 лет доля ГЦР в структуре онкологической заболеваемости практически не изменилась, у мужчин она снизилась с 2,2 до 2 %, у женщин ‒ с 1,7 до 1,4 % (Трапезников Н.Н., Аксель Е.М., 2001).

Причины такой «пестрой» географической картины во многом связаны с этиологическими факторами. Известно значительное число канцерогенов, способных вызывать опухоли печени у экспериментальных животных. Напротив, у человека ГЦР выявляется достаточно редко, несмотря на то, что печень постоянно подвергается атаке многочисленных канцерогенов, всасываемых из пищеварительной труб- ки, и должна быть особенно ранима. Однако дезин-токсикационные механизмы нормальной печени хорошо защищают собственную ткань. Главным алиментарным фактором, достоверно вызывающим ГЦР, являются афлатоксины (микотоксины, которые продуцируют грибы Asperillis flavis, Asperillis parasiticus). В тех странах Африки, где особенно высока загрязненность продуктов питания этими веществами ‒ 200 нг/кг и более, заболеваемость раком печени является максимальной (Ахметели M.A., 1975; Peers F.S. et al., 1973).

Тем не менее в последние годы главенствующую роль в этиологии этого заболевания стали отдавать вирусным агентам. Было показано практически идеальное совпадение географических зон, эндемичных по гепатиту В и ГРЦ. Ряд авторов считают, что у вирусоносителей риск возникновения печеночно-клеточного рака в 250 раз выше, чем в здоровой популяции. Профилактическая вакцинотерапия в ряде регионов привела к достоверному снижению ГЦР, обусловленного вирусом гепатита B (Sun Z.T. et al., 1991; Chang M.N. et al., 1997). Аналогичные данные получены и в отношении гепатита С, инфицированность которым выше в тех зонах, где редко встречается HBV, к сожалению, к этой форме заболевания вакцины пока не создано (Miyamura T. et al., 1991; Verbaan H. et al., 1992). Экспертами Международного агентства по изучению рака в Лионе оба вируса гепатита отнесены к канцерогенным факторам I класса.

Существует связь между развитием ГЦР и мак-ронодулярной формой цирроза печени, до 15‒20 % больных с этой патологией в конечном итоге заболевают раком печени (Gamma C. et al., 2001). Среди других этиологических причин следует отметить применение стероидных анаболиков, алкоголизм, табакокурение (Austi H. et al., 1986; Fremond B. et al., 1987). Существует ряд наследственных заболеваний, при которых высок риск развития ГЦР ‒ это наследственный тирозиноз, гемохроматоз, печеночная порфирия, врожденный цирроз печени и др. (Leohg A.S.Y., Liew C.T., 1991).

Основным методом лечения как ГЦР, так и холан-гиоцелярного рака печени, которой встречается гораздо реже ‒ до 20 % от всех случаев ПРП, является оперативное вмешательство, однако радикальное хирургическое лечение удается осуществить не более чем у 10‒25 % впервые выявленных. Основными причинами этого в первую очередь являются: бессимптомное течение заболевания и несвоевременное обращение за медицинской помощью, обширное внутри- и внепеченочное распространение опухолевого процесса, поражение кавальной и/или портальной системы, не- удовлетворительное функциональное состояние печени (более 75 % пациентов имеют фоновую хроническую патологию) и ряд других факторов.

B настоящее время достаточно четко определены критерии отбора больных ПРП для радикального хирургического вмешательства. Оперативное лечение нецелесообразно при сочетании 2 и более следующих патологических показателей (Venook A., 2002):

-

‒ объем поражения печени более 50%,

‒ наличие асцита,

‒ снижение уровня альбумина крови менее 3 г%, ‒ уровень билирубина более 3 г%,

‒ уровень АФП более 400 нг/дл.

Даже на современном этапе возможности специализированной помощи для оставшейся части больных существенно ограничены. Эффективность системной химиотерапии первичного печеночно-клеточного рака оставляет желать лучшего, непосредственный эффект большинства схем не превышает 30‒40 % (табл. 2), медиана выживаемости ‒ 8‒12 мес. Низкую результативность лекарственной терапии большинство авторов объясняют высокой экспрессией гена лекарственной устойчивости в опухолях печени (Гарин A.M., 2003; Cubertafond P. et al., 1994).

Таблица 2

Непосредственная эффективность системной химиотерапии нерезектабельного ГЦР

|

Авторы |

Схема химиотерапии |

Число больных |

Эффе1гт1п:-юсгь, % |

|

Al-Hrissi (1982) |

Доксорубищш, 5-Ф У, ТАЕГГОМИЦЕШ |

40 |

13 |

|

Falks on (1984) |

Доксорубищш, 5-Ф У, те тип-С С HU |

38 |

21 |

|

Ravry (1984) |

Доксорубицин, Блеомицин |

60 |

16 |

|

Patt (1993) |

5-ФУ, интерферон |

28 |

18 |

|

Porta (1995) |

SФУ, лейковорин |

25 |

28 |

|

Ji (1996) |

Цисплатин, интерферон |

30 |

13 |

|

Bobbin Pallavicini (1997) |

Эпирубищщ, этопозид |

36 |

39 |

|

Leung (1999) |

Цисппатиц 5-ФУ, доксорубвщин, интерферон |

50 |

26 |

Те надежды, которые на заре развития трансплантологии возлагались на операции в объеме гепатэкто-мии с последующей пересадкой печени, в значительной степени не оправдались. Основными показания- ми для ортотопической трансплантации печени (ОТП) являются неонкологические заболевания. Достаточно отметить, что в США ежегодно производится 3-4 тыс. ОТП, из них не более 3 % по поводу злокачественных новообразований. В нашей стране общий опыт по пересадке печени ограничен несколькими десятками случаев (Готье С.B. и др., 2003; Чжао А.В. и др., 2003). Главными сдерживающими причинами в этом вопросе являются не медицинские проблемы, а несовершенство российского законодательства и крайняя дороговизна данного метода лечения.

Принципиально на ОТП отбираются больные, имеющие небольшую опухоль ‒ солитарная опухоль размером не более 5 см или 2‒4 узла с максимальным размером одного из них не более 3 см и без инвазии сосудов (Mazzaferro V. et al., 1996), но с выраженной печеночной недостаточностью. При четком выполнении этих требований удается добиться относительно удовлетворительных отдаленных результатов (по данным сводных исследований): 1-годичная выживаемость ‒ 40‒82 %, 3-летняя ‒ 16‒71 %, 5-летняя ‒ 26‒ 45 % (Klintmalm G.B. et al., 1998; Keme-ny N. et al., 2001). Для сравнения аналогичные результаты при резекции печени по поводу ГЦР выглядят следующим образом: 58‒100 %, 28‒88 %, 11‒76 %, соответственно (Poon R.T. et al., 2001). Лучшие результаты получены после ОТП по поводу неопухолевых заболеваний, когда микрофокусы ГЦР обнаруживаются после гистологического исследования уда-лeнного макропрепарата, в этой крайне немногочисленной когорте больных 5 лет переживают до 90 % реципиентов. В целом при большом резектабельном процессе и удовлетворительном функциональном состоянии органа показана резекция печени.

В последние годы стали получать развитие новые высокотехнологичные методы лечения, с помощью которых наконец-то удалось сдвинуть проблему пaллиа-тивной помощи больным с нерезектабельными опухолями печени с мертвой точки. В первую очередь, к вышеуказанным методикам лечения относятся:

‒ радиочастотная термодеструкция (аблация) опухоли (RFA),

‒ криодеструкция (в нашем сообщении мы не будем рассматривать этот раздел, поскольку вопросы холодового воздействия на объемные образования печени в рамках семинара представлены в статье проф. Б.И. Альперовича с соавт.),

‒ микроволновая локальная гипертермичекая коагуляция,

‒ ультразвуковая фокусная деструкция опухоли, ‒ лазерная фокусная деструкция.

Радиочастотная термодеструкция опухолей печени. В основу методики положено нагревание опухоли до температуры 80‒110oC переменным током (4 МГц) мощностью 50‒90 Вт, что приводит к коагуляционному некрозу. Термодеструкция проводится путем введения в опухоль игольчатого электрода калибром 15‒18 G (наружный диаметр иглы канюли ‒ 1,5‒1,2 мм), длиной 15‒25 см, внутри модуль содержит 10 крючковидных электродов, выдвигающихся в виде зонтика. Конструкция обеспечивает проведение RFA достаточно большой опухоли, при максимальном размере очага более 2,5 см, электрод вначале устанавливается в наиболее удаленной точке, на границе опухоль ‒ здоровая ткань. После двухфазного термовоздействия, электрод перемещается нa 2‒2,5 см, и процедура повторяется. Оптимальное расположение электрода позволяет осуществить двухфазную RFA как в каждой точке опухоли, так и в прилежащей паренхиме печени на глубину до 1 см. Доступ для RFA может быть чрескожный, лапароскопический и лапаротомный, последний обычно сочетается с резекцией основного очага и RFA остающихся узлов, но не более 4 (Hellman P. et al., 2002). Bо всех представленных вариантах выполнения RFA обязателен ультразвуковой контроль. В настоящее время достаточно четко определены показания и противопоказания для радиочастотной абляции опухолей печени, RFA проводится больным, не подлежащим хирургическому лечению по следующим причинам: отказ пациента, технически нерезектабельный процесс, множественное билобарное поражение, при условии, что:

‒ максимальный диаметр узлов не превышает 4 см,

‒ в печени имеется не более 5 очагов (кроме нейроэндокринного рака),

‒ у больного отсутствуют внепеченочные проявления опухолевого процесса,

‒ узлы расположены не ближе 2 см от воротной и/или печеночных вен.

Противопоказания для поведения RFA:

‒ выраженная печеночно-клеточная недостаточность,

‒ некоррегируемая коагулопатия (уровень тромбоцитов менее 40х109/л, повышение протромбинового времени в 1,5 раза выше нормы и более),

‒ тяжелая астения,

‒ септические состояния.

В целом, радиотермодеструкция характеризуется удовлетворительной переносимостью, в литерату- ре не описано летальных исходов, осложнения составляют не более 10‒13 %, наиболее частыми из которых являются реактивные гидроторакс и асцит. В литературе с определенным оптимизмом оценивают возможности RFA в плане улучшения отдаленных результатов лечения больных с нерезектабельным ПРП, в среднем медиана продолжительности жизни составляет 19 мес, сообщается о 3- и даже 5-летней выживаемости данной категории пациентов. Так, в исследовании, проведенном I.S. Tait et al. (2002), 5 лет пережили 20 % больных, подвергшихся RFA. Локальные рецидивы в месте термоаблации возникают в 4 % случаев, в основном при исходных размерах очагов более 4 см. Больные погибают от прогрессирования заболевания в виде появление новых очагов вне зоны воздействия и/или внепеченочного метастазирования (Pearson A.S. et al., 1999; Bilchik A.J. et al., 2000; Ikeda M. et al., 2001).

Применение в клинической практике микроволновой и лазерной локальной деструкции опухолей печени пока ограничено ввиду небольшой зоны некроза очага-мишени ‒ до 1 см (микроволновая) и 2 см (лазерная), соответственно, что требует повторного введения зондов. Кроме того, стоимость необходимого оборудования в 10 раз превышает стоимость аппаратуры и расходных материалов для RFA.

Еще одним перспективным направлением в паллиативном лечении больных нерезектабельным ГРЦ являются рентгеноэндоваскулярные вмешательства, которые в зависимости от точки приложения методики можно разделить на 2 большие группы:

‒ внутриартериальные методы: эмболизация печеночной артерии, химиоэмболизация печеночной артерии, масляная химиоэмболизация печеночной артерии, артерио-портальная химиоэмболизация, химиоинфузия в печеночную артерию;

‒ интрапортальные методы: химиотерапия в воротную вену, химиоэмболизация системы воротной вены, эмболизация воротной вены.

Кроме того, к рентгеноэндоваскулярным методам относится и регионарная радиотерапия (радиоэмболизация). При этом значительно снижается лучевая нагрузка на нормальную паренхиму печени, локальный уровень радиации в 6 раз выше, чем в здоровой ткани. Внутриартериально вводят микросферы 90Y в дозе 50‒150 Гр или 131I. При солитарных образованиях достижима 3‒4-летняя выживаемость, медиана продолжительности жизни составляет 5‒9 мес (Грaнов Д.А. и др., 2002; Arcement C.M. et al., 2000).

Рациональность интраартериальной терапии основана на том, что питание новообразований печени в основном (90‒95 %) обеспечивает система печеночных артерий, тогда как нормальная паренхима печени на 70 % кровоснабжается из системы воротной вены. В этих условиях как регионарная химиотерапия, так и артериальная окклюзия вызывают значительное повреждение опухолевой ткани, при сравнительно небольшом агрессивном воздействии на окружающую паренхиму печени. Чем селективнее вводится катетер и, соответственно, действующий агент, тем мощнее противоопухолевый эффект и меньше страдает нормальная ткань органа.

Обычно в качестве артериальных эмболизатов используют рассасывающиеся материалы (аутогемосгустки, нарезанная гемостатическая губка ‒ Gelfoam, Spongostan, Angiostat) и нерассасывающиеся (поли-винилалкоголь ‒ Ivalon; металлические спирали, клеевые композиции ‒ циакрилат; гидрогель, ферромагнитные составы, масляный рентгеноконтрастный препарат ‒ МРП и др.). В изолированном виде эмболизация печеночной артерии в настоящее время применяется редко, в основном для функциональной тренировки печени перед операцией, манипуляцию проводят за 2‒5 нед до оперативного вмешательства (Грa-нов Д.А., Таразов П.Г., 2002).

При нерезектабельном раке печени значительно чаще применяют химиоэмболизацию печеночной артерии, которая призвана вызвать ишемическое повреждение опухоли и обеспечить высокую локальную концентрацию противоопухолевого агента. В качестве последних используют доксорубицин, митомицин, цисплатин, комбинацию 5-фторурацил и калия фолинат с одним из рекомбинантных интерферонов альфа-2. При химиоэмболизации удается добиться медианы выживаемости, равной 7‒8 мес, при 2-летней выживаемости ‒ 20‒31 % (Боровик В.В. и др., 1999; Oldhafer K.J. et al., 1998).

Наиболее перспективной является методика масляной химиоэмболизации печеночной артерии, при которой применяют сверхжидкий MРП (Lipoidol, Ethiodol) в сочетании с водным раствором цитостатика (доксорубицин, препараты платины, митомицин). Рекомендуется проведение нескольких курсов лечения, каждые 2‒4 нед. При отсутствии клинико-лабораторных признаков цирроза печени удается добиться медианы продолжительности жизни 9‒15 мес. У больных с солитарными образованиями диаметром до 5 см и исходным уровнем АФП менее 400 нг/мл 5-летняя выживаемость составляет 13 %. Тромбоз воротной вены и цирроз печени значительно ухудшают эффективность представленной методики, при этом резко возрастает риск развития острой печеной недостаточности (Cheng Y. et al., 1999; Tanaka K. et al., 1999).

Для уменьшения сброса препаратов через арте-рио-портальные шунты разработана методика арте-рио-портальной химиоэмболизации, при которой используют большую дозу МРП (в среднем 17 мл) + цитостатики. При суперселективной химиоэмболизации соответствующей сегментарной артерии препараты ретроградно попадают в сосуды портальной системы, вызывая комбинированную окклюзию и некроз не только опухолевой, но и окружающей паренхимы печени. При оценке непосредственного эффекта отмечается выраженный локальный ответ.

Внутривенные (интрапортальные) методики в основном используются как вспомогательные или для проведения регионарной химиотерапии при нерезек-табельных новообразованиях. Основное показание ‒ предоперационная эмболизация одной из основных ветвей воротной вены, приводящая к гипертрофии непораженной (остающейся) доли печени, что уменьшает риск развития печеночной недостаточности в раннем послеоперационном периоде при обширных резекциях органа (Назаренко Н.А. и др., 2001; Miyagawa S., Kawsaki S., 2001).

В клинической практике используется и локальное чрескожное введение в нерезектабельные опухоли печени различных химических агентов, чаще всего абсолютного этилового спирта (PIE) или 50 % раствора уксусной кислоты. Несмотря на свою невысокую эффективность методика завоевала широкую популярность среди практических врачей ввиду общедоступности, простоты выполнения и дешевизны. Аблация этанолом основана на алкогольном повреждении мелких артерий, что обусловливает ишемию и коагуляционный некроз опухолевых очагов. Введение 50 % р-ра СН3СООН вызывает денатурацию межклеточных перегородок и капсулы, по сравнению с абсолютным этанолом кислота обладает более гомогенным распределением в опухолевой ткани. Наиболее подходящими для этих методик клиническими ситуациями являются опухолевые очаги, но не более 3, диаметром, не превышающим 3 см. Объем ввB имого спирта рассчитывается по формуле V = 4/3 (r +0,5)3, где r ‒ радиус опухоли. Используется 5‒10 мл этанола на одно введение, однократная доза уксусной кислоты составляет 8 mol/л, но не более 20 мл на одно введение. Процедуры проводятся дважды в неделю, рекомендуется от 3 до 15 введений. Лечение обычно хо- рошо переносится больными, из непосредственных осложнений описаны резорбтивная лихорадка, тран-зиторные нарушения функции печени (Гершанович М.Л., 2002; Hasegawa S. et al., 1999; Shah J. et al., 2002). Отдаленные результаты:

‒ полный некроз узлов возникает в 67 ‒ 80 % случаев,

‒ локальный рецидив ‒ 15‒38 %,

‒ 3-летняя выживаемость ‒ от 31 % (при множественных) до 63 % (при солитарных новообразованиях).

Метастазы колоректального рака в печень

Резекция печени и последующее специальное лекарственное лечение показаны не более чем 10 % пациентов с метастазами колоректального рака (КРР) в печень (Патютко fi.И., Сагайдак И.В., 2003). Отбор больных для оперативного лечения может проводиться на основании критериев в соответствии с классификацией метастатического поражения печени, предложенной L. Gennari et al. (1982, 1984). Bсe больные делятся на 4 группы по следующим признакам:

‒ Н (объем опухоли): Н1 ‒ менее 25 % печени, Н2 ‒ 25‒50 %, Н3 ‒ более 50% печени;

‒ s ‒ одиночный узел, m ‒ множественные узлы, b ‒ билобарное поражение, i ‒ инфильтрация соседних органов и тканей, f ‒ нарушение функции печени. A ‒ небольшое внепеченочное распространение. B ‒ значительное внепеченочное распространение.

B зависимости от стадии процесса прогнозируется эффективность хирургического лечения и исход заболевания:

-

- I стадия ‒ H1 s (5-летняя выживаемость после резекции печени ‒ 20‒42 %);

-

- II стадия ‒ H2 s, H1 m, b (средняя продолжительность жизни после резекции печени ‒ 10‒14 мес, рецидив у большинства больных);

-

- III стадия ‒ H2 m, b, или H3 s, m, b, i (рецидив у 100 % больных);

-

- IV стадия ‒ III стадия + А или В (неоперабельный процесс).

Таким образом, показания для циторедуктивных и аблативных методов лечения при метастазах КРР выглядят следующим образом:

-

- солитарные или единичные (2‒3) метастатические очаги у больных с высоким риском оперативного вмешательства;

-

- очаги размером до 5 см в оставшейся после резекции части печени.

В целом принципы и методики паллиативного лечения аналогичны тем, что описаны в разделе, посвященном первичному раку печени. Следует только отметить, что у данной категории больных эффективность рентгеноэндоваскулярных вмешательств ниже, чем при ПРП, ввиду низкой ваксуляризации метастатических очагов. Широко применяется системная химиотерапия для лечения нерезектабельно-го метастатического КРР, базовыми препаратами для различных комбинаций являются: 5-фторурацил + лейковорин, UFT (тегафур + урацил), капецитабин (кселода), ралтитрексел (томудекс), иринотекан (кам-пто), препараты платины, в первую очередь оксалиплатин (элоксатин). На современном этапе при проведении цитостатической терапии удается добиться медианы продожительности жизни ‒ 24 мес (Гарин А.М., 2005). На стадии клинического эксперимента находятся разработки по применению препаратов таргетной терапии (трастузумаб, иреса, целекоксиб и др.) и аутологичных вакцин (Тюляндин С.А., 2001; Моисеенко В.М. и др., 2005; Harris J.E. et al., 2000).

Метастазы

в печень неколоректального рака

Определяя критерии для выбора метода лечения, всех больных с метастазами неколоректального рака можно разделить на три группы:

‒ резекция печени показана в качестве компонента комбинированного лечения при метастазах рака яичников, яичка, молочной железы;

‒ оперативное лечение не показано при метастазах рака поджелудочной железы, большого дуоденального соска, легкого, меланомы кожи.

При нерезектабельных опухолях подходы к паллиативному лечению существенно не отличаются от рассмотренных выше. Выбор схем химиотерапии производится в соответствии со спектром чувствительности опухолевых клеток.