Нестабильное неосложненное повреждение переходного шейно-грудного отдела позвоночника. Клиническое наблюдение и обзор литературы

Автор: Островский В.В., Лихачев С.В., Бажанов С.П., Джумагишиев Д.К., Бахарев Р.М., Зарецков В.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 3 (41), 2020 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день хирургическое лечение пациентов с повреждениями, локализованными в переходном шейно-грудном отделе позвоночника, представляет собой актуальную проблему. Тактика вмешательств по настоящее время является предметом дискуссий. Это связано с технической сложностью доступа, обусловленной топографической анатомией этой области, необходимостью обеспечения высокой механической стабильности системы позвоночник-имплантат при малой площади контакта кости с металлоконструкцией, обусловленной небольшими размерами позвонков, а также с тяжестью возможных осложнений.В структуре реконструктивной хирургии данных повреждений можно выделить вмешательства, выполняемые из заднего и переднего доступов, а также комбинированные операции. Выбор методики инструментирования и оптимального типа хирургического доступа к телам позвонков переходного шейно-грудного отдела обусловлен характером повреждения, особенностями анатомии больного, и, безусловно, опытом оперирующего хирурга.Представленный клинический случай демонстрирует успешную хирургическую реконструкцию при редко встречающемся повреждении - неосложнённом переломовывихе на уровне переходного шейно-грудного отдела позвоночника. Предоперационное планирование обеспечило выбор адекватного анатомии пациента хирургического доступа. У данного пациента полностью реализованы репозиционные и стабилизирующие возможности изолированной вентральной хирургии при нестабильном повреждении переходного шейно-грудного отдела. Получены оптимальные функциональные результаты с полным восстановлением оси и стабильности позвоночника при отсутствии осложнений в послеоперационном периоде.

Переходный шейно-грудной отдел, переломовывих позвоночника, спондилосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142229984

IDR: 142229984 | УДК: 611.711.5-6 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.3.31-38

Текст обзорной статьи Нестабильное неосложненное повреждение переходного шейно-грудного отдела позвоночника. Клиническое наблюдение и обзор литературы

Введение. Повреждения переходного шейно-грудного отдела позвоночника требуют особого подхода к диагностике и хирургическому лечению в силу анатомических и биомеханических особенностей этой зоны. В настоящее время единого мнения о количестве позвонков, входящих в переходный шейно-грудной отдел позвоночника, не существует. По данным различных авторов он состоит из C7-Th1, C6-Th2 или C6-Th3 сегментов [1]. Переломы, локализованные на уровне C6-Th3, составляют около 3,5% всех повреждений позвоночного столба [2]. При этом в 60-83% случаев они сопровождаются неврологическим дефицитом [3]. В первую очередь это обусловлено относительно узким позвоночным каналом и небольшими резервными пространствами спинного мозга на этом уровне [4], а также особенностями кровоснабжения спинного мозга, а именно наличием зоны «водораздела». В частности, терминальные ветви позвоночных, подключичных артерий питают каудальную часть шейного утолщения спинного мозга, а ниже уровня Th4 позвонка кровоснабжение осуществляется за счет ветвей межреберных артерий [5].

Шейно-грудная переходная зона имеет и морфометрические особенности: верхнегрудные позвонки по линейным и угловым параметрам ближе к субаксиальному шейному отделу. Так, в работе Stanescu et al. (1994) на основании морфометрии 16 позвоночных столбов сделан вывод о схожести длины ножки дуги и высоты ламины С7 и Th1 позвонков. Кроме того, несмотря на статистически значимое увеличение ширины ножки Тh1 по сравнению с ножкой С7 (7,8 против 6,5 мм, р < 0,05), ширина ножки уменьшается между Th2 и Th5 таким образом, что она более напоминает шейный отдел позвоночника чем грудной [6]. Клиническим следствием подобных морфологических закономерностей является преобладание в этой переходной зоне повреждений по типу переломовывиха, оскольчатого перелома тела позвонка, а также его подвывиха в дугоотростчатых суставах. Кроме того, переход от шейного лордоза к грудному кифозу, когда мобильный шейный отдел граничит с ригидным грудным, способствует достаточно высокому риску развития посттравматической кифотической деформации.

Следует отметить, что травматические повреждения переходного шейно-грудного отдела позвоночника по типу переломовывиха достаточно редкое явление. Evans D.K. (1983) сообщает о 2,4 % данных травматических деструкций этой зоны среди 587 пациентов с осложненной травмой шейного отдела позвоночника за 26-и летний период наблюдений [7]. Nichols C.G. et al. (1987) выявил 9% подобных разрушений позвоночного столба больных с переломами шейно-грудной локализации [8]. В публикации Amin A. et al. (2005) среди 432 пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой шейно-грудного перехода переломовывихи выявлены у 4,49% обследованных [2]. Еще более редкой ситуацией является неосложненные повреждения этой локализации. Так, в публикации Lenoir T. et al. (2006) у всех 37

пациентов диагностирован неврологический дефицит [9]. Аналогичная картина неврологического статуса 21 пациента с данным повреждением в статье Ramieri A. et al. (2011) и 6 пациентов, описанных Han Y. et al. (2017) [10,11]. Упоминание одного клинического случая неосложненной шейно-грудной дислокации встречается в работе Resnik D.K. (2002) у пациента на фоне анкилозирующего спондилита, Ohya J. et al. (2017) подробно описывает неосложненное нестабильное повреждение анкилозированного на фоне дегенеративных процессов позвоночника на уровне С7-Th1 у больного 97 лет [12,13]. Zhao L. et al. (2010) сообщает об одном неврологически интактном (ASIA E) пациенте в группе из 26 больных с переломовывихами в переходном шейно-грудном отделе [14].

Таким образом, неосложненный переломовывих на уровне переходного шейно-грудного отдела позвоночника в клинической практике встречается достаточно редко. Целью данной публикации является анализ диагностики и хирургического лечения пациента с переломовывихом С7 позвонка (С7-Th1:C(Th1:A3) N0M1 по классификации AOSpine).

Описание клинического случая. В институт обратился пациент М., 42 лет, с жалобами на интенсивные боли в области переходного шейно-грудного отдела позвоночника, усиливающиеся в положении стоя и при движениях. Травма получена 3 недели назад в результате ДТП. Пациент был доставлен в стационар по месту жительства. После рентгенографии шейного и грудного отделов позвоночника в 2-х проекциях установлен диагноз «закрытая неосложненная травма капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника». Получал амбулаторно нестероидные противовоспалительные препараты, физиофункциональное лечение. Шейный отдел позвоночника иммобилизован воротником Шанца. Интенсивность болевого синдрома прогрессировала. Пациенту, учитывая данные анамнеза и клинического осмотра, выполнена компьютерная томография (КТ) переходного шейно-грудного отдела позвоночника (Рис. 1). Протокол исследования: тело С7 позвонка смещено кпереди на 0.8 см. Определяется перелом нижне-дорзального угла тела С7 позвонка со смещением фрагментов. Перелом передне-верхнего угла тела Th1 позвонка со смещением фрагментов. Перелом остистых отростков С6, С7 позвонков со смещением фрагментов. Оскольчатый перелом правой половины дуги, верх-не- и нижнесуставного отростка справа со смещением фрагментов. Оскольчатый перелом левого верхнесуставного отростка С7 позвонка. Определяется неконгруэнтность дугоотростчатых суставов C7-Th1. На этом уровне деформированы межпозвонковые отверстия. Отек паравертебральных мягких тканей.

Следует отметить, что на предоставленных пациентом рентгенограммах, выполненных в день травмы, признаков повреждения позвоночника не определяется вследствие наслоения «теней» головок плечевых костей на C7-Th3 позвонки (Рис. 2.)

НИИТОН СГМУ

Сыроежки! । И. В.

Об 08 1978

2 5 2696/2

6/54

20.02.202 0 14:12

*^,1 Nrck .S.O S»gii!a1

Рис. 1. Компьютерная томография переходного шейно-грудного отдела позвоночника больного М.

Рис. 2. Рентгенограммы шейного и переходного шейно-грудного отдела позвоночника больного М. в 2 проекциях.

Пациент осмотрен неврологом. Двигательных и чувствительных нарушений не выявлено.

По системе AOSpine повреждение классифицировано как (С7-Th1:C(Th1:A3) N0M1. Учитывая анамнез, клиническую картину, данные КТ, определившей нестабильный характер травмы, принято решение о выполнении репозиционно-стаби-лизирующего спондилосинтеза.

В ходе предоперационного планирования рассматривался вопрос выбора хирургического доступа к телам С7-Th2 позвонков.

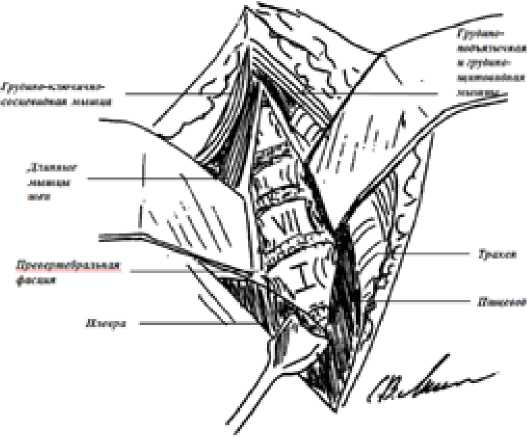

Отсутствие необходимости выполнения манубрио- или стернотомии у данного пациента для достижения Th2 позвонка каудально было обосновано по методу Karikari I.O. (2010) [15]. Для этого при осуществлении планирования анализируется сагиттальная реконструкция КТ переходного шейно-грудного отдела позвоночника, выполненная с захватом рукоятки грудины. Самая нижняя линия, проведенная через центр межпозвонкового диска параллельно к смежным замыкательным пластинкам позвонков, проходящая выше яремной вырезки грудины, является границей хирургической доступности позвонков шейно-грудного переходного отдела позвоночника (Рис. 3). Таким образом, оптимально-достаточным доступом для выполнения спондилосинтеза у данного пациента является стандартный вариант доступа по Fielding – Stillwell [16] (Рис. 4).

Рис. 3. Схема определения хирургической доступности позвонков переходного шейно-грудного отдела позвоночника по Karikari I.O. (2010).

Операция выполнена в положении больного на спине с валиком, уложенным между лопатками вдоль оси позвоночника. Эндотрахеальный (ТВА+ИВЛ) наркоз. После обработки и отграничения операционного поля выполнен продольный разрез кожи и подкожной жировой клетчатки справа по медиальной границе проекции грудино-ключично-сосцевидной мышцы от перстневидного хряща до яремной вырезки длиной 5 см. Тупо разведены волокна подкожной мышцы шеи, идентифицирован передний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Рассечен поверхностный листок глубокой фасции шеи, после пальцевой диссекции рассечена претрахеальная фасция, затем смещены латераль-но грудино-ключично-сосцевидная мышца и сосудисто-нервный пучок, а грудино-подъязычная, грудино-щитовидная мышцы, трахея и пищевод – медиально. Лигирована и пересечена нижняя щитовидная артерия. Рассечена предпозвоночная фасция. Визуализировано смещенное кпереди тело С7 позвонка. Диссекция длинных мышц шеи, скелетированы передние поверхности

С7-Th1-Th2 позвонков (Рис. 4). Дискэктомия С7-Th1, подвывих сохраняется. Дискэктомия Th1-Th2. Резекция тела Th1 позвонка. Подвывих устранен. Выполнен опорный корпородез имплантатом MESH, заполненным аутокостью резецированного тела Th1 позвонка, фиксация бисегментарной пластиной длиной 42.5 мм в сегментах С7-Th2. Контроль стабильности металлоконструкции. Рентгенконтроль. Контроль гемостаза. Рана ушита послойно. Йод, спирт, асептическая повязка. Интраоперационных осложнений нет. Продолжительность операции составила 80 минут, кровопотеря 150 мл.

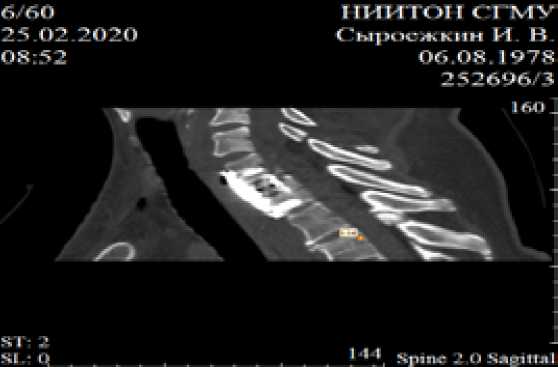

Послеоперационная КТ и рентгенография представлены на рисунках 5 и 6.

Послеоперационный период без осложнений, пациент активизирован в воротнике «Филадельфия» и выписан из стационара на 10-е сутки после операции.

Амбулаторно пациент получал восстановительное лечение в объеме магнитотерапии на область вмешательства, электростимуляции паравертебральных мышц (1 месяц после выписки), затем – лечебная гимнастика под контролем методиста. Ежеквартальный рентгенологический контроль в течение года не выявил развития нестабильности металлоконструкции.

Спустя 6 месяцев после вмешательства пациент вернулся к прежней трудовой деятельности.

Рис. 4. Хирургический доступ к телам C7-Th2 позвонков по Fielding – Stillwell.

Дискуссия. Хирургическое лечение повреждений переходных зон позвоночника, а в частности переходного шейно-грудного отдела позвоночника, имеет свои особенности [17,18]. Это связано со сложной топографической анатомией этой области, необходимостью обеспечить высокую механическую стабильность системы позвоночник-имплантат при малой площади контакта кости с металлоконструкцией, обусловленной небольшими размерами позвонков, а также с тяжестью возможных осложнений.

В структуре реконструктивной хирургии данных повреждений можно выделить вмешательства, выполняемые из заднего и переднего доступов, а также комбинированные операции.

Рис. 5. Компьютерная томография переходного шейно-грудного отдела позвоночника больного М. после операции.

Рис. 6. Рентгенограммы переходного шейно-грудного отдела позвоночника больного М. в 2 проекциях после операции.

Дорзальное инструментирование переходного шейно-грудного отдела позвоночника выполняется из стандартного срединного заднего доступа, однако имеет свои особенности. Основные – преимущественное использование полисегментарных металлоконструкций, разнообразие техник введения винтов (транспедикулярное, в боковые массы шейных позвонков, интраламинарные винты на уровне С7, Th1, Th2), использование ламинарных крюков, необходимость применения стержней с переменным диаметром или коннекторов по типу «домино», обеспечивающих стыковку стержней различного диаметра

[19,20,21]. Наиболее адекватно изолированное применение дорзальной фиксации, по мнению Ramiery A. et al. (2011), при повреждениях типа В (по классификации Magerl) [10].

Ряд авторов считает предпочтительным и патогенетически обоснованным выполнять реконструктивное вмешательство непосредственно на телах позвонков [22-25]. При этом преимуществом вентрального подхода к хирургии повреждений переходного шейно-грудного отдела позвоночника является возможность одновременной имплантации вентральной фиксирующей системы и эндопротеза тела позвонка. Ограничива- ющим фактором выступает сложность осуществления доступа. У части пациентов для адекватного выделения передних поверхностей тел C7-Th2 позвонков достаточно доступа Fielding – Stillwell, описанного авторами в 1976 г., при этом нижняя граница доступа ограничивается вырезкой рукоятки грудины [16]. У большинства больных обнажение тел Th2-Th3 позвонков возможно только с использованием методик, предполагающих остеотомию или резекцию грудины, ребер, ключицы. Доступ к переходному шейно-грудному отделу позвоночника, основанный на срединной стернотомии, описан впервые в 1957 г. Cauchoix и Binet [26]. Для методики была характерна чрезвычайная травматичность и высокий уровень осложнений. Срединную стернотомию также использовал Hodgson A.R. et al. (1960), сообщая о 40% летальных исходов [27]. Sundaresan et al. (1984) применил трансклавикулярно-трансманубриаль-ный доступ, получив обнадеживающие результаты в виде снижения уровня ассоциированных с доступом осложнений [28]. При осуществлении доступа по Sundaresan из Т-образного кожного разреза резецируется стернальный конец правой ключицы и значительная часть рукоятки грудины. Доступ, однако, сопровождается высоким риском развития несращения ключицы, формирования нестабильности ключично – акромиального сочленения. Эволюцией доступа является описанный в 1995 г. Darling G.E. et al. вариант, включающий продольный кожный разрез и комбинацию стандартного шейного доступа с парциальной резекцией рукоятки грудины [29]. Доступ позволяет достичь Th4 позвонка каудально. В настоящее время, в зависимости от уровня повреждения, для достижения позвонков шейно-грудного переходного отдела используются преимущественно доступы, отличающиеся объемом хирургического воздействия на рукоятку грудины – от частичной резекции кости в зоне вырезки рукоятки грудины до срединной продольной остеотомии рукоятки, после чего осуществляется диссекция и ретракция органов верхнего средостения. При выполнении одноэтапных реконструктивных вмешательств из переднего доступа, как правило, выполняется субтотальная или тотальная резекция поврежденного позвонка, позволяющая осуществить адекватное устранение вертебро-медуллярного конфликта, после чего опорный корпородез реализуется костными алло- или аутотрансплантатами, имплантатами типа MESH или лифт-системами. В дополнение, в большинстве случаев, используется фиксация накостной пластиной с винтами.

Комбинированные вмешательства позволяют достичь равновесия в зоне спондилодеза, и, как следствие, более высокой стабильности. Также уменьшается объем диссекции органов средостения и обнажения передней поверхности позвоночного столба ввиду необходимости скелетирования исключительно зоны повреждения. Следует отметить также и высокие репози-ционные возможности подобного подхода. При этом продолжительность вмешательства и кровопотеря, разумеется, увеличиваются [11, 14,21,30].

Выбор варианта вентрального хирургического доступа возможен с использованием как вышеописанного способа Karikari, так и альтернативных методик, базирующихся на анализе линейных и угловых параметров [31]. По данным исследования

XU H.M. et al. (2019), у большинства пациентов доступ к позвоночнику ограничен грудиной до Th1 позвонка каудально [32].

В анамнезе пациента М, представленного в нашем клиническом примере, обращает на себя внимание не выявленная при первичном обследовании в стационаре по месту жительства нестабильная травма позвоночника. Это связано с недостаточной чувствительностью рентгенографии в отношении патологии шейно-грудного переходного отдела позвоночника. При подозрении на травму этой локализации наиболее обоснованным методом диагностики является КТ [33,34].

Анатомические особенности представленного пациента позволили из доступа Fielding – Stillwell адекватно скелетировать передние поверхности тел С7, Th1, Th2 позвонков. Предоперационное планирование по Karikari позволило избежать выполнения избыточной в данном случае манубриотомии, снизив тем самым травматичность вмешательства. Резекция тела находящегося в подвывихе Th1 позвонка обеспечила в достаточной мере мобилизацию позвоночно-двигательных сегментов C7-Th1 и Th1-Th2 и коррекцию застарелой посттравматической деформации позвоночника. Костный дефект замещен опорным имплантатом типа MESH. Использована стандартная пластина для спондилосинтеза шейногрудного отдела. Верхней базой для бисегментарной пластины послужило тело С7 позвонка, нижней - тело Th2 позвонка.

Заключение. Обязательным условием для адекватного выявления переломов и переломовывихов, локализованных в переходном шейно-грудном отделе, а также для предоперационного планирования является выполнение компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии. Предоперационное планирование обеспечило выбор адекватного анатомии пациента хирургического доступа. Полностью реализованы репозиционные и стабилизирующие возможности изолированной вентральной хирургии при нестабильном повреждении переходного шейногрудного отдела типа С (по AOSpine). При минимальной травматичности вмешательства получен хороший рентгенологический и функциональный результат оперативного лечения, позволивший пациенту вернуться к прежней трудовой деятельности.

Островский В.В., Лихачев С.В., Бажанов С.П., Джумагишиев Д.К., Бахарев Р.М., Зарецков В.В., НЕСТАБИЛЬНОЕ НЕОСЛОЖНЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ // Кафедра травматологии и ортопедии. 2020. №3. С. 31-38. [Ostrovskij V.V., LIKHACHEV S.V., Bazhanov S.P., Dzhumagishiev D.K., Bakharev R.M., ZARETSKOV V.V. Department of Traumatology and Orthopedics . 2020. №3. pp. 31-38]

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки.

Funding: the study had no sponsorship.

Список литературы Нестабильное неосложненное повреждение переходного шейно-грудного отдела позвоночника. Клиническое наблюдение и обзор литературы

- Schroeder G.D., Kepler C.K., Koerner J.D., Oner F.C., et al. Can a thoracolumbar injury severity score be uniformly applied from T1 to L5 or are modifications necessary? Global Spine J. 2015; 5 (4): P. 339-345. doi:10.1055/s-0035-1549035

- Amin A., Saifuddin A. Fractures and dislocations of the cervicothoracic junction. J Spinal Disord Tech. 2005; 18 (6): P. 499-505. doi: 10.1097/01.bsd.0000156831.76055.f0

- Vaccaro A., Cotler J.M., Lin S. Spinal disorders at the cervicothoracic junction. Spine (Phila Pa 1976). 1994; 19 (22): P. 2557-2564. doi: 10.1097/00007632-199411001-00011

- Vaccaro A.R., Nachwalter R.S., Klein G.R., Sewards J.M., et al. The significance of thoracolumbar spinal canal size in spinal cord injury patients. Spine (Phila Pa 1976). 2001; 26 (4): P. 371-376. doi: 10.1097/00007632-200102150-00013

- Rickenbacher J., Landolt A.M., Theiler K. Applied anatomy of the back. New York: Sringer-Verlag; 1985.

- Stanescu S., Ebraheim N.A., Yeasting R., Bailey A.S., Jackson W.T. Morphometric evaluation of the cervico-thoracic junction. Practical considerations for posterior fixation of the spine. Spine (Phila Pa 1976). 1994; 19 (18): P. 2082-2088. doi: 10.1097/00007632-199409150-00014

- Evans D.K. Dislocations at the cervicothoracic junction. J Bone Joint Surg Br. 1983; 65 (2): P. 124-127

- Nichols C.G., Young D.H., Schiller W.R. Evaluation of cervicothoracic junction injury. Ann Emerg Med. 1987; 16 (6): P. 640-642. doi: 10.1016/s0196-0644(87)80060-4

- Lenoir T., Hoffmann E., Thevenin-Lemoine C., Lavelle G., Rillardon L., Guigui P. Neurological and functional outcome after unstable cervicothoracic junction injury treated by posterior reduction and synthesis. Spine J. 2006; 6 (5): P. 507-513. doi: 10.1016/j.spinee.2005.12.010

- Ramieri A., Domenicucci M., Ciappetta P., Cellocco P., et al. Spine surgery in neurological lesions of the cervicothoracic junction: multicentric experience on 33 consecutive cases. Eur Spine J. 2011; 20 (Suppl 1): P. 13-19. doi: 10.1007/s00586-011-1748-z

- Han Y., Ma X.L., Hu Y.C, Miao J., et al. Circumferential reconstruction of subaxial cervical and cervicothoracic spine by simultaneously combined anterior-posterior approaches in the sitting position. Orthop Surg. 2017; 9 (3): P. 263-270. doi: 10.1111/os.12341

- Resnick D.K. Anterior cervicothoracic junction corpectomy and plate fixation without sternotomy. Neurosurg Focus. 2002; 12 (1): E7. doi:10.3171/foc.2002.12.1.8

- Ohya J., Bray D.P., Magill S.T., Vogel T.D., et al. Mini-open anterior approach for cervicothoracic junction fracture: technical note. Neurosurg Focus. 2017; 43 (2): E4. doi:10.3171/2017.5.FOCUS17179

- Zhao L.J., Xu R.M., Ma W.H., Jiang W.Y. Evaluation of the value of pedicle screws for cervicothoracic fracture-dislocation. Orthop Surg. 2010; 2 (1): P. 27-31. doi:10.1111/j.1757-7861.2009.00061.x

- Karikari I.O., Powers C.J., Isaacs R.E. Simple method for determining the need for sternotomy/manubriotomy with the anterior approach to the cervicothoracic junction. Neurosurgery. 2009; 65 (6 Suppl): E165-E166. doi: 10.1227/01.NEU.0000347472.07670.EB

- Fielding J., Stillwell W. Anterior cervical approach to the upper thoracic spine. A case report. Spine. 1976; 1: P. 158-160.

- Повреждения переходного грудопоясничного отдела позвоночника: библиометрический анализ англоязычной литературы / С.В. Лихачев, В.В. Зарецков, А.Е. Шульга, С.А. Грамма [и др.] // Хирургия позвоночника. 2018. Т. 15, № 4. С. 52-69. doi: 10.14531/2018.4.52-69.

- Хирургическое лечение пострадавших с дистракционными и трансляционными повреждениями позвоночника грудной и поясничной локализации / Дулаев А.К., Аликов З.Ю., Горанчук Д.В., Дулаева Н.М. [и др.] // Кафедра травматологии и ортопедии. 2016. Спецвыпуск. С. 95.

- Wilson P.J., Selby M.D. C7 intra-laminar screws for complex cervicothoracic spine surgery-a case series. J Spine Surg. 2017; 3 (4): P. 561-566. doi: 10.21037/jss.2017.10.05

- Kretzer R.M., Hu N., Kikkawa J., Garonzik I.A. Surgical management of two- versus three-column injuries of the cervicothoracic junction: biomechanical comparison of translaminar screw and pedicle screw fixation using a cadaveric model. Spine (Phila Pa 1976). 2010; 35 (19): E948-E954. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181c9f56c

- Osterhoff G., Ryang Y.M., von Oelhafen J., Meyer B., Ringel F. Posterior multilevel instrumentation of the lower cervical spine: is bridging the cervicothoracic junction necessary? World Neurosurg. 2017; 103: P. 419-423.doi:10.1016/j.wneu.2017.04.029

- Lee J., Paeng S.H., Lee W.H., Kim S.T., et al. Cervicothoracic junction approach using modified anterior approach: j-type manubriotomy and low cervical incision. Korean J Neurotrauma. 2019; 15 (1): P. 43-49. doi:10.13004/kjnt.2019.15.e8

- Liu Y.L., Hao Y.J., Li T., Song Y.M., et al. Trans-upper-sternal approach to the cervicothoracic junction. Clin Orthop Relat Res. 2009; 467 (8): P. 2018-2024. doi: 10.1007/s11999-008-0469-z

- Luk K.D., Cheung K.M., Leong J.C. Anterior approach to the cervicothoracic junction by unilateral or bilateral manubriotomy: a report of five cases. J Bone Joint Surg Am. 2002; 84: P. 1013-1017. doi: 10.2106/00004623-200206000-00017

- Fuentes S., Malikov S., Blondel B., Métellus P., et al. Cervicosternotomy as an anterior approach to the upper thoracic and cervicothoracic spinal junction. J Neurosurg Spine. 2010; 12 (2): P. 160-164. doi: 10.3171/2009.9.SPINE09471

- Cauchoix J., Binet J.P. Anterior surgical approaches to the spine. Ann R Coll Surg Engl. 1957; 21: P. 234-243,

- Hodgson A.R., Stock F.E., Fang H.S., Ong G.B. Anterior spinal fusion. The operative approach and pathological findings in 412 patients with Pott’s disease of the spine. Br J Surg. 1960; 48: P. 172-178.

- Sundaresan N., Shah J., Feghali J.G. A transsternal approach to the upper thoracic vertebrae. Am J Surg. 1984; 148: 473-477.

- Darling G.E., McBroom R., Perrin R. Modified anterior approach to the cervicothoracic junction. Spine. 1995; 20: P. 1519-1521.

- Sapkas G., Papadakis S., Katonis P., Roidis N., et al. Operative treatment of unstable injuries of the cervicothoracic junction. Eur Spine J. 1999; 8 (4): P. 279-283. doi: 10.1007/s005860050174

- Teng H., Hsiang J., Wu C., Wang M., et al. Surgery in the cervicothoracic junction with an anterior low suprasternal approach alone or combined with manubriotomy and sternotomy: an approach selection method based on the cervicothoracic angle. J Neurosurg Spine. 2009; 10 (6): P. 531-542. doi: 10.3171/2009.2.SPINE08372

- Xu H.M., Hu F., Wang X.Y., Tong S.L. Magnetic resonance-based morphological features of the manubrium and the surgeons’ view line: when to use manubriotomy? World Neurosurg. 2019; Jan. doi: 10.1016/j.wneu.2019.01.055

- Jelly L.M., Evans D.R., Easty M.J., Coats T.J., et al. Radiography versus spiral CT in the evaluation of cervicothoracic junction injuries in polytrauma patients who have undergone intubation. Radiographics. 2000; 20 Spec No.: S251-S262. doi: 10.1148/radiographics.20.suppl_1.g00oc20s251

- Karahalios D.G., Mansour N.H., Girardot E.A., Turner R.C. Overcoming challenges associated with upright imaging of the cervicothoracic junction: a case report involving a novel repurposing of the O-arm. Int J Med Robot. 2013; 9 (2): P. 148-151. doi: 10.1002/rcs.1491