Нестандартная логика научных базисов образовательных процессов в сквозных информационных технологиях и когнитивных вычислениях. Ч. 1: проблема Бэкона, аналитика больших данных и теория интеллектуальных моделей познания физических процессов

Автор: Багдасарьян Надежда Гегамовна, Кореньков Владимир Васильевич, Решетников Павел Геннадьевич, Тятюшкина Ольга Юрьевна, Ульянов Сергей Викторович

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

В данном цикле работ (состоящего из четырех статей) рассматривается решение выдвинутых английским философом Ф. Бэконом расширенных проблем научного познания и извлечения объективных знаний для построения физически строгих и математически корректных моделей плохо / слабо формализованных объектов по аналитике больших экспериментальных данных (проблема Big Data & Data Mining). В части 1 обсуждается проблема («идола рода» и «идола пещеры») познания физического процесса эмпирическим путем в новой логике научного изучения различных законов физического макро- и микромира, описывается роль физических и логических ограничений на формирование нестандартных логик образовательных процессов в области наукоёмких информационных технологий.

Проблема познания, интеллектуальные системы, интеллектуальные вычисления, познание опытным путем, "идол рода" и "идол пещеры", нечеткая логика, квантовая релятивистская логика

Короткий адрес: https://sciup.org/14123292

IDR: 14123292 | УДК: 512.6,

Текст научной статьи Нестандартная логика научных базисов образовательных процессов в сквозных информационных технологиях и когнитивных вычислениях. Ч. 1: проблема Бэкона, аналитика больших данных и теория интеллектуальных моделей познания физических процессов

NONSTANDARD LOGIC OF EDUCATION BACKGROUND IN END-TO-END

INFORMATION TECHNOLOGIES AND COGNITIVE COMPUTING.

PT. 1: BACON’S PROBLEM, BIG DATA ANALYTIC AND INTELLIGENT MODEL THEORY OF COGNITION PHYSICAL PROCESSES

Bagdasaryn Nadeshda1, Korenkov Vladimir2, Reshetnikov Pavel3, Tyatyushkina Olga4, Ulyanov Sergey5

-

1Doctor of Philosophy Science, professor;

Bauman Moscow State Technical University;

Dubna State University;

Faculty of Social and Human Sciences;

141980, Moscow reg., Dubna, Universitetskaya str., 19;

-

2Doctor of Technical Science, professor;

Deputy Director of the Laboratory;

Joint institute for nuclear researches, Laboratory of Information Technologies;

141980, Moscow reg., Dubna, Joliot-Curie, 6;

-

3Student;

Dubna State University,

Institute of the system analysis and management;

141980, Dubna, Moscow reg., Universitetskaya str., 19;

-

4Ph D, Аssociate professor;

Dubna State University,

Institute of the system analysis and management;

141980, Dubna, Moscow reg., Universitetskaya str., 19;

-

5Doctor of Science in Physics and Mathematics, professor;

-

2. 1. Введение: Основы сквозных интеллектуальных информационных технологий для цифровой экономики и проблема познания Бэкона

Dubna State University,

Institute of system analysis and management;

141980, Dubna, Moscow reg., Universitetskaya str., 19;

Компьютерные технологии составляют базис «информатики» и относятся к классу основных приоритетных « сквозных информационных технологий ( ИТ )» для цифровой экономики2. Однако перевод с английского « Computer Science » на русский язык как « Информатика » недостаточно точно отражает вложенное смысловое содержание в английский термин и приводит в ряде случаев к недопониманию целей и назначения данной науки, особенно при формировании образовательных процессов и переподготовке кадров. Во многих (отечественных и зарубежных) работах информатика (и как наука об эффективных алгоритмах и сложности вычислений в широком смысле, и как прикладной программно-аппаратный инструментарий с соответствующей сервисной поддержкой) отождествляется с понятием « Computer Science». Практически «информатика» рассматривается в основном как целевое назначение информационной технологии, применяемой в технической системе сбора, обработки и передачи данных с последующей коммерциализацией разработанного продукта.

Однако одним из важных социотехнических аспектов обсуждаемой проблемы разработки когнитивных интеллектуальных ИТ является совершенствование структур ИТ, влияющих на основы самоорганизации психических и когнитивных процессов, которые отвечают за способность поддерживать личностную целостность и идентичность [1, 2].

Каждый следующий уровень технологической сложности (а ИТ обладают чрезвычайно высокой динамичностью) оказывает трансформирующее воздействие на природу человека, и такое воздействие не всегда (а, скорее, практически, всегда не-) адекватно осмысливается в процессах подобной трансформации: технология «бежит» впереди человеческой рефлексии. И в самом деле, проблема взаимовлияния развития ИТ (как и нано-, био-, когнитивных технонаук) и социогуманитарной сферы лежит в створе междисциплинарности, методология которой требует специальных компетенций, не обретаемых сегодня в процессе университетского образования.

Примечание . Напомним здесь об относительно новой области знания и методологических подходов – социальной оценке техники , которая является областью не только междисциплинарных проблемно-ориентированных, но и трансдисциплинарных исследований, что означает ее соотнесенность с широкой общественной проблематикой. Эта прикладная область философии техники, получившая за последние десятилетия институциональное оформление, в нашей стране почти совсем неизвестна и мало обсуждается3. Между тем, т.н. «человеческий» фактор в информационной среде играет сегодня гораздо более серьезную роль, чем это было на заре становления сети Интернет. Глобализация ИТ создает пространство неограниченных возможностей воздействия на личность и общество. Воздействия как позитивного характера – в возможностях использования всего богатства мировой культуры для саморазвития, самополагания, самореференции, самоконституирования и пр. Так и негативного характера, проявляющегося в киберпреступности, использующей ИТ и глобальные сети для самых разных преступных целей – вплоть до новой формы терроризма – кибертерроризма.

В инженерной среде распространено убеждение, что проблемы, возникающие вследствие появления новых технологий, могут быть решены посредством технологий следующего, более высокого уровня. Однако цивилизационное развитие свидетельствует о том, что социальногуманитарные проблемы невозможно решить исключительно техническими методами. Поскольку область ИТ представляет собой сложную социотехническую систему, причем систему эмерджентную, с незапланированными свойствами, феноменами или объектами, возникающими неожиданно, постольку ее проблематизация требует не только инженерно-технологического, но и социально-философского подхода.

В этом случае «информатика» интерпретируется как важная социотехническая проблемноориентированная ИТ, конечной целью которой является разработка гибкой платформы предоставления смысловой и ценной информации лицу, принимающему решения, из потока (измерений, наблюдений или обработки) больших неструктурированных данных [3] именуемой в настоящее время как «Аналитика Больших Данных».

В основе данного понимания лежит алгоритмическое представление о процессах вычислений и обработки информации ( тезис Тьюринга-Черча) о независимости результата вычислений от физической природы вычислительного устройства, а модель последовательных вычислений на вычислительном устройстве с архитектурой фон Неймана широко применяется до настоящего времени. Рассмотрим кратко эволюцию данного тезиса в отмеченных задачах построения ИТ.

1.1. «Инженерная философия» разработки информационных технологий в социотехнических системах

Разработка физических моделей в логике теорий квантовых вычислений4, квантовых алгоритмов и квантовой теории информации существенно уточнили тезис Тьюринга-Черча об алгоритмической и логической универсальности процессов вычислений. Было установлено новое явление экспоненциального ускорения вычислений и решения алгоритмически неразрешимых задач в данных ограничениях за счет смены алгоритмического базиса вычислений на физически обоснованную (законами теории относительности, квантовой механики, биофизики, нейрофизиологии и термодинамики) платформу. При этом, обработка информации, сама информация и вычислительные процессы рассматриваются как физические процессы.

Разработки современных моделей ИТ на основе физического подхода изменили инженерную философию теории вычислений и логическую интерпретацию сложности вычислительных алгоритмов5, привели к понятию технологий интеллектуальных когнитивных вычислений и к разработке на её основе нового подхода в инженерной философии6 – Intelligent System of Systems Engineering – «Интеллектуальные Системы в Системной Инженерии и Аналитике Больших Данных».

В результате было расширено представление об информационных процессах в физическом мире как в пространственно-временном континууме в виде дополненной (физически измеряемой или виртуальной) информационной составляющей. Дано описание нового (параллельно с физическим) информационного пространства с разными информационными метриками для формализации и моделирования процессов обмена информацией между активными агентами [со своими реальными и виртуальными мирами (дополненной реальностью)] (см. Часть 2).

Так, например, современные ИТ разработки интеллектуальной макро- микро- и наноробототехники, функционирующей в различных пространственно-временных континуумах c различной размерностью, являются ярким тому примером. В этом случае, наряду с описанием геометрической метрики физического пространства-времени вводится информационная метрика пространства-времени (на основе, например, количества информации Фишера и его измерения) или обобщенных мер информационной дивергенции и относительной энтропии7,8,9,10, что привело к созданию моделей информационной геометрии11,12,13 и информационной физики14 (см. Часть 2). Для разработки интеллектуальных макро- микро- и нано-роботов и многоагентных систем необходимо физически обоснованное, строго формализованное описание пространственновременных отношений на основе, например, квантовой и релятивистской нечеткой логики, и квантового управления, извлечения скрытой в классических состояниях квантовой информации как дополнительного информационного ресурса для совершения полезной работы (что невозможно на классическом физическом уровне) и т.п.

Примечание . В современных ИТ также применяются в общем виде синергетические эффекты извлеченной информации, например, для формирования новых социальных групп только за счет обмена информацией без физического взаимодействия. На современном этапе развития общественных отношений в социотехнических системах миром правит смысловая и ценностная информация, извлечение и обработка которой дает право быть объективно монополистом принятия решений в определенных секторах информационного пространства и рыночной цифровой экономики ( digital economics ). Такой подход составляет научный базис и программноалгоритмическую платформу информационной теории управления роботизированными социотехническими системами , а объектами управления уже являются взаимодействующие с человеком-оператором коллективы когнитивных (и информационно связанных) автономных роботов нового поколения15.

Идеология формирования и проверки адекватности физических моделей объектов на основе экспериментальных данных обобщается в виде новой платформы инженерии – информационная когнитивная технология – разработка корректных когнитивных моделей плохо формализованных сложных физических объектов из больших экспериментальных слабоструктурированных массивов данных. В результате возникла обратная расширенная задача Ф. Бэкона: построение теории научного познания и извлечения знаний из интерпретации результатов измерения и наблюдения в виде аналитики больших данных о внешнем мире для разработки когнитивных моделей физических процессов.

Такой подход осуществляется за счет нового инструментария теории искусственного интеллекта – ( computational intelligence toolkit ) глубокого (в общем случае квантового ) машинного обучения и поиска супер-корреляционных связей в базе больших неструктурированных данных, и формирования информативных признаков16 для проверки физической строгости и корректной адекватности разработанных математических моделей данному исследуемому физическому объекту.

Возросший поток информации привел к необходимости создания аналитики больших данных и к переходу на новые принципы построения интеллектуальных ИТ, основанных на рассмотрении информации как физической переменной, к коренному изменению вычислительного базиса процессов сбора, обработки и передачи больших данных с применением законов квантовой механики, теории относительности, биофизики, нейрофизиологии и термодинамики.

В результате аксиома Тьюринга-Черча об алгоритмическом базисе вычислительных процессов, не зависящем от физической природы вычислительного устройства, был существенно уточнен, а Ландауэр в 1961г. установил физический характер информации и термодинамическую величину стоимости обработки одного бита информации. Это привело не только к экспоненциальному ускорению сложных вычислений на квантовом уровне построения вычислительных устройств, но и к новому эффекту – к решению алгоритмически неразрешимых на классическом уровне задач.

1.2. Сквозные информационные технологии

Приоритетные в РФ сквозные цифровые технологии официально определены распоряжением Правительства №1632-р от 28.07.2017 г., которым была утверждена программа «Цифровая экономика»: Большие данные ; Нейротехнологии и искусственный интеллект ; Технологии распределенного реестра ; Квантовые технологии ; Новые производственные технологии ; Интернет вещей ; Компоненты робототехники и сенсорики ; Технологии беспроводной связи ; Технологии виртуальной и дополненной реальностей .

Переход развитых стран как социотехнических систем к глобальной разработке цифровой экономики и автоматизации производственных / непромышленных процессов сталкивается с проблемой роботизированного сбора и обработки больших данных, извлечения полезной информации и знаний из обработанных данных и построения корректных моделей интеллектуальных информационных технологий (ИТ) и систем принятия решения в рассматриваемой проблемно-ориентированной области для гарантированного достижения функционирующей социотехнической системой поставленной цели. Решение такой проблемы только созданием программно-алгоритмической платформы на синтаксическом уровне на современном этапе имеет ограниченные возможности эффективного применения.

Примечание . Отметим, что сквозные цифровые технологии – технологии, находящие свое применение в различных областях, например, рыночных секторах экономики. К настоящему времени в силу развития наукоемких сквозных ИТ и взаимодействия человека с компьютером типа «мозг – компьютер – исполнительное устройство – интеллектуальный робот» социум передовых стран погружен в социотехническую систему с новыми законами управления самим социумом за счет извлечения и обмена информацией. Так, например, неожиданным явлением для многих контролирующих административных государственных структур оказались «цветные» революции, которые совершаются без физического выхода её организаторов агитировать на улицу, образуя кластеры забастовщиков (самоорганизующиеся многоагентные системы). Отмеченный эффект формируется только за счет взаимодействия человека с программноаппаратными средствами передачи информации и синергетики от передачи через ИнтерНет необходимой информации и знаний. Это яркий и поучительный пример, когда информация позволяет совершить эффективное действие («полезную» работу), которое по эффективности и количеству значительно превосходит результат от обратного действия – извлечения информации и совершения затем работы (например, агитаторами забастовок).

В этом случае требуется расширение программно-алгоритмической платформы на основе разработки соответствующих интеллектуальных ИТ, основанных на извлечении знаний о внешней среде, в которой функционирует и адаптируется социотехническая система с заданной экономической и политической структурой взаимоотношений и связей, и создание возможности для совершения полезной работы за счет извлеченной и обработанной интеллектуальной ИТ информации. В этом заключается одна из задач разработки сквозных ИТ цифровой экономики.

Примечание . Анализ 30-летнего опыта работы ведущих компаний и университетов развитых стран, разрабатывающих цифровую экономику ( digital economics ), показал, что одно из успешных решений и продуктивное развитие данной проблемы находится в рассмотрении части социума, сознательно погруженного в интеллектуальную роботизированную социотехническую систему на основе указанного перечня сквозных ИТ. Такая система способна самоорганизовываться за счет сбора, обработки больших данных и извлечения из них знаний, как дополнительного информационного ресурса, способного совершать полезную работу на основе контролируемого и управляемого обмена знаниями между человеком-оператором и когнитивными роботизированными системами17.

1.3. Интеллектуальные когнитивные вычисления и проблема познания Бэкона

При разработке ИТ цифровой экономики требуются динамически изменяющиеся образовательные процессы для подготовки квалифицированных кадров с новыми знаниями в проблемно-ориентированных областях с перераспределением функциональных нагрузок между роботом и человеком-оператором. В результате возникла острая необходимость в создании когнитивных ИТ интеллектуальных вычислений, позволяющие разрабатывать цифровую экономику на основе познания процессов когнитивной бизнес-аналитики и природных физических процессов в социотехнической системе, решая одновременно такую социально значимую задачу как нехватка квалифицированной рабочей силы и профессиональных кадров для разработки интеллектуальных ИТ. В результате возникает необходимость изучения новых процессов познания внешнего мира, начиная с процессов понимания, например, интеллектуальными роботами пространственно-временных отношений для ориентации в различных метриках пространства-времени и наделенных такими качествами как интуиция, инстинкт и эмоции, или, например, ошибок человека-оператора в непредвиденных / нештатных ситуациях и т.д. Такой процесс познания необходим для построения соответствующих моделей когнитивных процессов прямого извлечения знаний в системах «мозг-компьютер-исполнительное устройство» как нового инструментария формирования моделей извлечения и приобретения знаний.

Такая постановка вопроса позволяет включить интерпретации качественных вычислений ощущений и измерений окружающей среды на основе нестандартных видов вычислений (например, Affective Computing & Kansei Engineering, Personal Computing, Fuzzy Computing, Social Computing, Qualitative & Information Physics, Information Geometry и мн. др.) в виртуальном физическом или дополненном логическом пространствах18,19, которые необходимо включать в базы знаний интеллектуальных ИТ.

Примечание . Современная теория сложности вычислительных процессов утверждает, что если удалось показать, что алгоритм для вычисления, обладающий нужными свойствами, невозможен, то имеет смысл вернуться к постановке задачи и «пошевелить» постановку задачи, т. е. изменить исследуемую функцию (например, сузив область аргументов, точность значений и т. п.) так, чтобы сохранился исходный физический смысл, но упростилось вычисление интересующей нас функции20. В этом случае человек-оператор включен в контур управления и появляется возможность эффективно применить его субъективные (нечеткие) скрытые возможности интуиции, инстинкта и эмоций (особенно в нештатных ситуациях управления объектами особой социоэкономической важности) через извлечение знаний на основе когнитивных устройств как систем с искусственным интеллектом. Такая постановка задачи созвучна с научной проблемой Ф. Бэкона.

В данной статье рассматривается расширенная проблема познания Ф. Бэкона и роль когнитивных процессов познания в разработке образовательных интеллектуальных ИТ для цифровой экономики, например, роботизированных социотехнических систем.

1.4. Цель работы

В данном цикле работ рассматриваются следующие вопросы:

- Прикладные аспекты методологии решения обобщенной проблемы Бэкона в задачах инженерии знаний и построения интеллектуальных систем управления, в частности, управления физическими экспериментами (включая термодинамические, квантовые и релятивистские модели и ограничения на физически корректную интерпретацию логически непротиворечивых результатов больших данных экспериментов).

- Обсуждаются также актуальные вопросы разработки эффективных образовательных процессов в области интеллектуальных наукоёмких ИТ на основе сквозных квантовых ИТ и новых видов интеллектуальных когнитивных вычислений.

- Рассматриваются, в частности, сложные для цифровой экономики вопросы формирования и научного обоснования сквозных образовательных процессов нового класса специалистов в области наукоёмкой ИТ – в квантовой релятивистской информатики и квантового программирования для интеллектуального роботизированного управления физическими установками и экспериментами (например, в мегапроекте NICA – ионный коллайдер – Nuclotron based Ion Collider Facility (NICA)). Подчеркнем, что в мегапроекте NICA применяются практически все из перечисленных приоритетных в РФ направлений развития сквозных цифровых технологий.

- Связь проблемы Ф. Бэкона с задачами извлечения знаний из больших экспериментальных данных и роль когнитивных процессов познания в разработке образовательных интеллектуальных ИТ для цифровой экономики роботизированных социотехнических систем.

3. Проблема Ф. Бэкона познания и интерпретации извлеченных знаний в технологиях интеллектуальных моделей вычислений21

2.1. История проблемы Бэкона

3.2. Математическая модель и содержательная физическая интерпретацияее физической реализации

В частности, обсуждается проблема («идола рода» и «идола пещеры») познания физического процесса эмпирическим путем в новой логике научного познания различных законов физического макро- и микромира, описывается роль физических и логических ограничений (часть 1). Общее решение расширенной проблемы основывается на аппарате нечеткой когнитивной логики для 3 D -макромира (и квантовой релятивистской нечеткой логики для релятивистского 4 D -микромира) физической интерпретации научного эксперимента с применением роботизированных систем обработки извлеченных знаний из аналитики экспериментально полученных больших данных (часть 2). Решение обобщенной проблемы Бэкона приводит к формированию обоснованных корректных моделей мысленных и реальных экспериментов физических процессов и научному прогрессу в изучении основ фундаментальной науки (часть 3). Обсуждается проблема построения роботизированных социотехнических систем с «дружелюбными» когнитивными интерфейсами на основе систем «мозг-компьютер-исполнительное устройство» и виртуальной (дополненной) реальности для формирования образовательных / учебных процессов в лабораторных условиях и НИР в области наукоёмких ИТ как гибридных систем с искусственным когнитивным интеллектом (часть 4).

В связи с перечисленными целями рассмотрим кратко сущность самой проблемы Бэкона.

Свою задачу в науке Ф. Бэкон видел в том, чтобы превратить процесс научного познания в практическое занятие, совершающееся при опоре на человеческие способности: разум , воображение и чувства . С точки зрения современного естествознания это означает, что интерпретации результатов мысленного эксперимента или наблюдений недостаточно для установления адекватности результатов модели суждений свойствам реального объекта, необходимо проводить эмпирические исследования, которые подтверждают или опровергают экспериментально выдвинутые доводы.

Результаты мысленного эксперимента должны иметь ясную научную (логическую и физическую) интерпретацию. Ф. Бэкон был родоначальником материалистических основ логики Нового времени. Также его можно считать родоначальником материализма и эмпиризма. Он резко критиковал силлогистику Аристотеля и средневековую схоластику, которую он называл бесплодной и оторванной от реальности.

По существу предмета обсуждения Ф. Бэкон был первооткрывателем такого взгляда на окружающий мир. Как и перед любым ученым, перед ним стоял ряд фундаментальных задач и вопросов, на которые в свое время он не смог найти ответ. Однако ему удалось заложить направление движения мысли на многие века вперед. Вопрос с логикой научного познания так и не был решен им, он лишь указал движение развития. В то время еще глубоко не исследовали работу мозга, что движет мыслью в головном мозге, а сам процесс познания, мышления и интерпретации эксперимента имеет особенности квантовой природы22. К тому же, Бэкон не оперировал такими терминами как модель, система управления, отсутствовал системный и комплексные подходы. В дальнейшем идеи Ф. Бэкона были подхвачены и развиты такими исследователями как Джон Локк, Давид Юм и Герберт Спенсер. Саму основу научного метода заложил Огюст Конт. Французский мыслитель сформулировал основные принципы верифицируемого научного знания. Его идеи в дальнейшем продолжил Карл Поппер, сделавшего фальсификацию, а не верификацию подлинной проверкой гипотезы.

Поясним некоторые особенности теории моделей применительно к рассматриваемой проблеме Бэкона: построения корректных формализованных моделей логически непротиворечивых суждения о физических свойствах объекта.

Для того чтобы математический результат мог быть воспринят, необходима его качественно содержательная интерпретация [4, 7, 8, 15, 16]. Именно введение такой интерпретации дает возможным считать математические конструкции, полученные по второму способу (т.е. постулированные вне связи с какими-либо физическими объектами), моделями реальных объектов23. Следовательно, введение содержательной интерпретации дает возможность установить способность и способ физической реализуемости математической модели. Поэтому, более корректным и общим определением24 математической модели будет следующее: Математическая модель – это формальная система, представляющая собой конечное собрание символов и совершенно строгих правил оперирования этими символами в совокупности с интерпретацией свойств определенного объекта некоторыми отношениями, символами или константами.

Примечание . Подчеркнем еще раз, что в математике совокупность переменных, констант и отношений представляет собой абстрактный математический объект и именно интерпретация делает его математической моделью реального объекта. Следует обратить также внимание на следующий факт из теории множеств25, 26. Замена моделей интерпретацией возможна в условиях *

финитной метатеории. В этом случае интерпретация теории T в теории T определяется как *

конечная последовательность формул T , в которой каждая формула соответствует точно одному из неопределяемых отношений теории T и имеет столько свободных переменных, сколько аргументов в соответствующем отношении. Для простоты предполагается, что все исходные понятия теории T являются отношениями. Если атомарные формулы заменить соответствующими формулами из интерпретации, то аксиомы теории T должны быть теоремами из теории

T * .

Все эти результаты доказуемы в финитной метатеории в предположении, что все обсуждаемые теории конечно аксиоматизируемы. Для бесконечной системы аксиом даже определение интерпретации требует уже относительно сильной метатеории. Поэтому доказательства теорем типа совместности и существования моделей необходимо использовать теорию Цермело – Френкеля. Тогда предоставляется возможность использования понятий и результатов теории моделей непосредственно, избегая перехода к интерпретации.

Обсуждение основных положений качественного анализа в теории систем показывает, что построение качественно содержательной интерпретации может проводиться на физическом, сенсорном (чувственном) и прагматическом (ценностном) уровнях при сохранении общего формализма исследования объекта. Поэтому рассматриваемую проблему следует сформулировать следующим образом: можно ли для данной абстрактной математической модели системы найти такую содержательную интерпретацию, которая не противоречила бы известным физическим законам на заданном уровне знаний (и, в первую очередь, наиболее общим из них – законам термодинамики).

Другими словами, можно предложить следующую формулировку: допускает ли данная математическая модель системы такую содержательную интерпретацию, которая могла быть материально реализована, т.е. физически осуществима . Ясно, что если не существует содержательной интерпретации данной математической модели, совместимой с физическими законами, то материально реализовать эту модель невозможно. В определенном смысле данная проблема является обратной проблемой познания Бэкона.

Характерной чертой расчетной модели в более общем случае является введение некоторых функционалов от изучаемых процессов. Экстремальные значения этих функционалов служат показателем оптимальности или эффективности процесса. Большое значение имеет принцип минимальной сложности аппроксимирующих моделей исследуемых процессов. Существенным требованием является сходство модели с объектом, которое можно определить на основе понятий порогов различимости и максимуму взаимного количества информации, содержащегося в расчетной модели относительно физического объекта.

3.3. Решение проблемы «идола рода» и «идола пещеры»

Проведение эксперимента позволяет преодолеть еще один барьер, который увидел Ф. Бэкон в человеческой природе, которая не дает разуму четко моделировать идеи. Это, как их называет Ф. Бэкон, – «идолы» или врожденные особенности человеческой природы.

В « идоле рода » он излагает идею антропоморфизма. Это означает, словами Бэкона, отождествление собственной природы с природой вещей. Другими словами, считать истинным, то, что видят и чувствуют наши органы чувств. Эта позиция часто ошибочна на классическом уровне восприятия физических процессов, но используется в некоторых моделях немонотонного нечеткого логического вывода.

О явлении « идол пещеры » Бэкон писал следующее: «Человеческий разум не сухой свет, его окропляют воля и страсть, а это порождает в науке желательное каждому». Это индивидуальные склонности и предубеждения, которые препятствуют объективно смотреть на вещи. Чтобы не попасть в ловушки собственного разума, необходимо подтверждение выдвинутой гипотезы эмпирическим путем или экспериментом.

Как показала квантовая теория измерений наблюдения и квантовые измерения разрушают состояние квантовой системы, а интерпретация результатов содержит своего рода субъективный характер (свобода воли – free will freedom [of measurement result interpretation])27,28 из-за объективного присутствия принципа неопределенности Гейзенберга. Более того, интерпретация результатов самой квантовой теории наблюдателем (активным агентом), использующего в своей аргументации систему аксиом квантовой теории, неполна и находится в противоречии29 с логическим выводом другого наблюдателя (обобщенный Wigner’s Friend Paradox – Вигнеровский парадокс друга). Таким образом, является физическим аналогом теоремы Геделя о неполноте доказательства математической теории средствами самой теории (см. ниже).

Примечание : О моделях управления когнитивными процессами в коре головного мозга . В конце 20 века подошли к решению проблем Ф. Бэкона со стороны работы мозга, был сформирован современный физически обоснованный научный логический инструментарий, изучены особенности головного мозга в виде искусственных нейронных сетей30, излучающих управляющий электрический сигнал со смысловым значением соответствующего узла нейронной сети или отдельного нейрона31,32. При этом сигналы электроэнцефалограммы, снятая из зоны или с отдельного нейрона, отвечают за эмоции, инстинкт, интуицию, ненависть, любовь и т.д.

Примерно с середины 1990х годов началось синергетическое соединение результатов нейрофизиологии, теории искусственного интеллекта и теория интеллектуального управления, которые позволяют управлять объектом («субъект-объект»)33. Это привело к тому, что появились понятия BСMI (« brain – computer – machine interface ») – интерфейс «мозг-компьютер-исполнительное устройство». Появились расшифровки смыслового электроэнцефалограмм, регистрируемых с коры головного мозга.

Это привело к тому, что появился другой взгляд на моделирование когнитивных процессов и к новому виду интеллектуального когнитивного управления34.

В этом случае не используется информация и знания о свойствах объекта управления, не применяется классическая система управления исполнительным устройством. Применяя новый интеллектуальный инструментарий в виде оптимизатора баз знаний (на технологиях интеллектуальных вычислений - мягкие и квантовые вычисления) извлекается информация из электроэнцефалограммы и формируются знания в виде конечного числа продукционных правил принятия решения. Это вылилось в теорему об универсальном аппроксиматоре, содержащий полную и адекватную информацию об основных качественных особенностях исследуемого объекта, не прибегая к построению его модели. Можно не знать все свойства системы. Теперь можно управлять, например, автономным роботом, минуя классическую систему управления, своими когнитивными способностями. Получился синергетический эффект: при применении в совокупности различных знаний получен технический эффект, который эти знания не давали по отдельности.

Программное обеспечение и базы знаний, позволяют решить проблему как мысленный эксперимент можно превратить в физическую реальность и совершить полезную работу за счет извлеченной информации и знаний о желаемом управлении. Программное обеспечение позволяет корректно интерпретировать управляющий сигнал в виде электроэнцефалограммы с коры головного мозга в виде логического построения продукционных правил и перевести команду управления (желание исследователя) роботом, минуя изучение его свойств по Бэкону.

Был подробно рассмотрен вопрос: как при помощи сформированных баз знаний и их взаимодействия роботизированные системы в автоматическом режиме решают задачи, самоорганизуясь в информационном (не физическом) пространстве35. На этом примере можно утверждать, что современные интеллектуальные роботизированные системы достигли в своей области определенных успехов, которые позволяют по новому изучать опыт природы и окружающий нас мир. Тут стоит обратить внимание на два момента. Первый, это существование сквозных ИТ, при помощи которых были достигнуты такие успехи и второй, как взаимодействие автоматизированных интеллектуальных роботизированных систем и человека помогают изучить окружающий нас мир.

В современном мире активно развиваются технологии связанные с роботизированными системами, нейронными сетями и искусственным интеллектом. Своим появлением эти технологии обязаны теории мягких и квантовых вычислений, робастным базам знаний, теории квантовой механики, квантовой релятивисткой информатики. Все это в совокупности продвинуло человеческую мысль и позволило решить поставленные Ф. Бэконом проблемы.

В данной Части 1 общей работы предлагается методология определения корректной математической и физической моделей на основе извлечения знаний из поведения системы на макроуровне. Свойства моделей на макроуровне не меняются при измерении или не меняют свое состояние при наблюдении поведения объекта. Решение вопроса на макроуровне средствами интеллектуальных когнитивных вычислений корректно и позволяет не вступать в противоречия с идеями Ф. Бэкона.

3.4. Фундаментальные сдвиги в науке как подтверждение идеи Бэкона о «свете опыта природы, который вечен»

В науке важно не то, когда и кем открыта та или иная истина, авторитет древности не должен стеснять прогрессивное развитие науки, которое движется вперед. «Истину надо искать не в удачливости какого-либо времени, которая непостоянна, а в свете опыта природы, который вечен»36. Ф. Бэкон выдвинул тезис о том, что наука не стоит на месте. С развитием человеческой мысли опровергаются ранее выдвинутые гипотезы и теории, которые были актуальны в свое время, однако, с течением времени, мы видим, что им на смену приходят другие, более точно отражающие окружающий нас мир. И то, что раньше казалось невообразимым, приходит на смену уже устоявшимся представлениям. Мысленное управление роботом, еще в недалеком прошлом являлось лишь, дерзким предположением. Однако, уже сейчас, это новое слово в науке, которое позволяет пересмотреть не только прикладные возможности человека, но и фундаментальные научные представления.

Описанные выше теоретические разработки делались на стыке различных наук: информатики, математики, психологии. Синергетический эффект такого взаимодействия позволил решить различные задачи перед исследователями. Это позволило еще глубже приблизиться к пониманию законов и обустройства природы. В данный момент происходит переход от неклассическая научной картины мира к пост неклассической. Перечислим некоторые онтологические постулаты, которые сформировались к этому времени в связи с развитием идей теории искусственного интеллекта и технологий аналитики больших данных:

-

- В реальном мире не существует изолированных и самодостаточных объектов и систем.

-

- Все объекты и системы в мире изменяются, но их изменения носят эволюционный

характер.

-

- Со временем все системы исчерпывают свои энергетические возможности (согласно

второму закону термодинамики) и становятся неустойчивыми.

- Все сверхсложные системы ведут себя вероятностным образом. Они потенциально готовы ответить на внешние и внутренние изменения и воздействия. Их поведение имеет нелинейный характер. Они готовы эволюционировать в разных направлениях, отправляясь от одного конкретного состояния в другое устойчивое через бифуркацию.

- Прогрессивное развитие объектов и систем, в течение длительного времени, возможно за счет притока и потребления энергии извне, из внешней среды, окружающей эти объекты.

- Мегамир, то есть объекты и системы космического масштаба и Вселенная в целом, являются сверхсложной физической, вычислительной и логической системой, подчиняющейся в ходе своей эволюции законам изменения открытых, диссипативных и нелинейных систем.

- Модель Вселенной допускает эквивалентное многомировое описание пространственновременного континуума квантовой релятивистской механики (типа введенной Эвереттом и Де Виттом37) и интерпретацию пространственно-временных событий и причинно-следственных связей в виде информационной модели38.

- Преимуществом введения описания двух эквивалентных (физической и информационной) моделей пространственно-временного континуума Вселенной даёт возможность обойтись без постулата редукции – его место занимает предположение о множественности физических и информационных миров и о том, что в момент измерения производится выбор одного из них. При этом метрики физического и информационного пространства времени позволяют дать эквивалентное инвариантное описание хронологии передачи информации из одной точки событий пространственно-временного континуума в другую с учетом вида и типа преобразования систем отсчета наблюдателя39, 40.

- Вселенная и головной мозг человека-оператора (с точки зрения теории искусственного интеллекта) являются самоорганизующейся и саморазвивающейся вычислительной системой с обменом информацией, рассматриваются (как новая когнитивная платформа вычислительного ресурса аналитики больших данных) в виде квантового компьютинга41 с новым интеллектуальным инструментарием (глубокое квантовое машинное обучение на квантовых нейронных сетях, оптимизация на основе квантовых генетических и эволюционных алгоритмах и мн. др.).

3.5. Информационно-термодинамические условия и ограничения на возможность совершения полезной работы за счет извлеченной информации (обратная проблема Бэкона)

Таким, образом, можно подтвердить тезис Бэкона о том, что со временем ранее положенные в основания научного здания гипотезы пересматриваются и на их месте возникают новые представления об окружающем мире.

Современная физика (феноменологическая термодинамика) утверждает (и справедливо), что необходимо совершить полезную работу для извлечения информации о поведении исследуемой системы, затратив при этом дополнительный энергетический ресурс (потеряв полезную работу за счет возрастания энтропии в поведении исследуемого объекта и системы измерения извлекаемой информации – физический закон интеллектуальной ИТ образовательного процесса). В этом случае справедливы42 следующие информационно-термодинамические ограничения:

W e S xt ≤-∆ FS + k B TI , W c S os t ≥ k B TI

где W S означает количество извлекаемой работы из системы S и определяется количеством (квантово-классической взаимной) информации I , которая является мерой точности измерений и знаний о системе S и ограничено сверху; аналогично W S ограничено снизу и означает полную стоимость измерения и считывания информации; величина Δ F S означает свободную энергию системы S ; величина kT ln2 ( T – температура и k – постоянная Больцмана) означает количество работы, которое можно извлечь из термодинамического цикла и затратить на считывание одного бита информации (Ландауэр, 1961г.). Таким образом, согласно (1), существуют объективные границы на количество извлекаемых знаний из измерений поведения исследуемой системы, а знания позволяют совершать полезную работу.

Пример : Информационно-термодинамические оценки затрат ресурса на извлечение количества знаний из процессов измерения. В микросистемах термодинамические величины, такие как «работа», «тепло» и «внутренняя энергия» не являются постоянными величинами и флуктуируют. Случайные флуктуации могут нарушать второй закон термодинамики, но в среднем второй закон термодинамики на макроуровне выполняется, если начальное состояние системы находится в тепловом равновесии, т.е. ∆ F - W ≤ 0 , где, как и ранее ∆ F – свободная энергия, как мера различия между состояниями системы, W – совершаемая работа и знак означает усреднение по ансамблю множества состояний системы. Однако управление с обратной связью позволяет целенаправленно, выборочно манипулировать только флуктуациями так, что выполняется строгое неравенство ∆ F - W > 0 . Данное выражение эквивалентно использованию информации о поведении системы43, прототип демона Максвелла. Термин «обратная связь» означает, что выбор стратегий управления зависит от результатов измерений на выходе системы управления. Другими словами, метод «управление с обратной связью» эквивалентен применению «систем управления с замкнутым контуром». Применение управления с обратной связью позволяет использовать информацию в качестве ресурса в виде свободной энергии системы44. Отметим, что Сцилард разработал модель преобразования одного бита информации в свободную энергию (или работу) в количестве kT ln2 . Таким образом, второй закон термодинамики обобщается в виде ∆ F - W ≤ k TI . Здесь I означает количество взаимной информации, извлеченной измерением состояния системы, т.е. является величиной объективной.

Следовательно, Демон Максвелла (по типу Сцилларда) способен оценить вход (используемое содержание информации) и выход (приобретенную энергию) при управлении с обратной связью и реализует идею преоразования информации в энергию и является информационнотермодинамическим решением обратной проблемы Бэкона.

Пример: Взаимное количество информации и стоимость производимой полезной работы . Законы квантовой механики и термодинамики существенно меняют структуру информационных технологий процессов сбора, считывания и обработки информации45. Например46, квантовое обобщение классического определения количества взаимной информации S ( A : B ) через количество совместной информации S ( A, B ) и количество информации отдельных событий S ( A ) и S ( B ) в виде S ( A : B ) = S ( A ) + S ( B ) - S ( A , B ) не разделяет квантовую (запутанные состояния) и классическую корреляции, т.е. согласно Cerf & Adami47 квантовая взаимная информация S ( A : B ) является одновременно мерой общей корреляции. Более того, S ( A : B ) имеет дополнительную важную интерпретацию в квантовой термодинамике48: взаимное квантовое количество информации пропорционально стоимости производимой из начального состояния «тепловой бани» системой работы. В этом случае максимальное количество корреляции измеряется и эквивалентно взаимной информации, которая может быть между двумя не взаимодействующими системами, находящихся в начальном состоянии с температурой T и способной совершить потенциально работу W в виде S ( A : B ) = W / T (в единицах измерения h = kB = 1 ). Квантовое количество информации, как и в классическом варианте положительная величина, т.е. S ( A : B ) > 0 , но в отличие от классического варианта 0 < S ( A : B ) < min [ S ( A ) , S ( B ) ] в квантовом случае имеем 0 < S ( A : B ) < 2 min [ S ( A ) , S ( B ) ] .

Приведенное неравенство следует из определения S (A: B) и «неравенства Araki-Lieb» в виде |S (A)- S (B)|< S (A, B). Перевод определения условной энтропии в квантовую область привносит дополнительные особенности квантовой термодинамики и выделение роли наблюдателя в термодинамике: в зависимости от уровня знаний наблюдателя (на уровне макро-, микро- или нано-уровня наблюдений) определение положений термодинамики зависит от относительного наблюдателя, а определение и выбор самих законов термодинамики зависят от ситуаций подобных демону Максвелла49. Таким проблемы Бэкона.

образом, имеем дополнение к обобщению

Пример: Условная отрицательная квантовая энтропия определяется оператором плотности рАВ

энтропия . Обобщенная квантовая условная в Гильбертовом пространстве в следующем

виде: S ( A|B ) = S ( A,B ) - S ( B ) и, следуя данному определению, как и в классическом случае, определяется соотношение квантовой взаимной информации S ( A : B ) = S ( A ) - S ( AB ) и верхняя граница для квантовой условной энтропии определяется по аналогии с классическим вариантом. Так как S ( A,B ) < S ( A ) + S ( B ) и получим S ( AB ) < S ( A ) по аналогии с классическим вариантом. Однако определение нижней границы резко изменяется по отношению к классическому варианту. В квантовом случае получаем «странный» результат появления отрицательной условной энтропии . Так, например, для чистого состояния (состояние с максимальной супер-корреляцией - запутанное состояние) | ^ -^ ^ "| имеем S ( р ") = 0 , т.е., совместная энтропия равна нулю. В то же время частная локальная энтропия

S ( TrA ( p ) ) = log ( 2 ) , т.е. максимальна, а выражение для условной энтропии принимает следующее значение: S ( A B ) = — log ( 2 ) < 0 принимает отрицательное значение. В общем случае, условная энтропия ограничена частными значениями (маргинальных) энтропий в виде — S ( B ) < S ( AB ) < S ( A ) . Данный факт характеризует принципиальное различие между классическим и квантовым вариантами теории информации.

Возникшее новое понятие отрицательного значения условной энтропии привело к появлению новых возможностей передачи информации. Было обнаружено, что положительные значения S ( A : B ) определяют частную информацию в кубитах, которую необходимо передать от A к B , а отрицательное значение условной энтропии указывает на существование избыточных кубитов, позволяющие повысить успешную передачу информации.

Рассмотрим еще один пример, характеризующий особенности квантовой информации.

Пример : Коррелированные квантовые состояния с памятью и производство работы при отрицательной условной энтропии . Диссипация тепловой энергии является нетривиальным явлением, когда начальное состояние системы является смешанным состоянием и описываеся оператором плотности p . В квантовом режиме смешанные состояния могут рассматриваться редуцированные состояния глобальных состояний, pSM , системы S и памяти M и P s = Tr M [ Pm ] . Рассмотрим случай, когда наблюдатель может оперировать как системой, так и памятью. Во время глобального процесса локальное состояние системы считывается, p H |0), в то время как локальное состояние памяти p = Tr [ pM ] не изменяется. Однако процесс считывания использует корреляции памяти с системой и можно в результате применения коорреляций извлечь максимальное количество работы W m ™^ = — kBTS (§ | M ) . Здесь

S (S M )

S (s M )

условная энтропия фон Неймана между системой и памятью,

p SM

I = S (pM ) — S (pM ). Условная энтропия может быть отрицательной для квантовых коррелированных состояний (подмножество множества запутанных состояний) и создаются

условия извлечения положительной работы. Этот результат находится в противоречии с принципом Ландауэра в обоих классическом и квантовом состояниях, когда доступна такого рода информация от корреляции состояний.

Возможность извлечения во время считывания информации дополнительной работы носит чисто квантовый характер и основан на новом виде доступной информации, т.е., для практического получения положительной работы требуется знание и доступ к начальному запутанному совместному состоянию системы и памяти и иметь реализацию чувствительного процесса управления степеням свободы обоих частей единой системы. Запутанное состояние между системой и памятью во время процесса разрушается и рассматривается как дополнительный информационный ресурс для извлечения работы.

Такая интерпретация информации сыграла существенную роль при реконструкции самих моделей квантовой механики50,51 и обосновании основ квантовой физики52,53.

Следовательно, результаты квантовой термодинамики и квантовой теории информации, сменив модель и физическую интерпретацию пространства-времени, утверждают, что из

-

50 Höhn P.A. Toolbox for reconstructing quantum theory from rules on information acquisition // arXiv:1412.8323v9 [quant-ph] 12 Mar 2018.

-

51 Jaeger G. Information and the reconstruction of quantum physics // Ann. Phys. (Berlin), 2018. – No 1800097 (1 of 14).

-

52 D'Adriano M., Chiribella G., Perinotti P. Quantum theory from first principles. - Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2017.

-

53 Masanes ., Müller M.P., Augusiak R., Pérez-Garcí D. Existence of an information unit as a postulate of quantum theory // Proc. National Acad. Sci. USA (PNAS), 2013. – Vol. 110 - No. 41. – Pp. 16373-16377.

заданного извлеченного количества информации можно получить максимально полезную работу (утверждение « проинформирован - значит вооружен » имеет количественную квантовую оценку), которая может превосходить количество полезной работы, потраченной на извлеченное данного количества информации. При этом, локально, квантовая термодинамика разрешает нарушать второй закон термодинамики54,55. Более того, Ландауэр установил, что информация и процессы вычислений носят не только алгоритмический, но и физический характеры56.

Все известные, например, корректные квантовые релятивистски инвариантные уравнения могут быть выведены из принципа минимума количества информации Фишера (информационная физика), не прибегая к знаниям законов квантовой релятивистской физики и процессам измерения, и составляют основу квантовой информатики и сквозных квантовых технологий.

Примечание . Введение обобщенных мер энтропии Шеннона и количества информации Фишера, Реньи, Тцалиса, Вигнера-Янесе-Дайсона и мн. др., и разработка соответствующих квантовых аналогов57,5859,60,61,6263 привело к выводу и обобщению основных соотношений неопределенности Гейзенберга-Шредингера64,65, обобщению термодинамического соотношения неопределенности «энергия-температура» Бора66, обобщения законов квантовой термодинамики с учетом корреляции67, определения скорости квантовой эволюции Маргулиса-Левитина68, метрик пространственно-временных континуумов69,70 и многих других квантовых и релятивистских эффектов, исходя из определения мер количества информации как исходного постулата информационной геометрии и информационной физики (см. Часть 2 и 3).

В этом случае информация в определенном смысле первична , а создаваемая за ее счет материя и полезная работа вторичны . Этот тезис определяет решение обратной проблемы Бэкона.

Примечание . Подчеркнем, что ИТ стали самым коммерчески привлекательным товаром на интенсивно развивающемся конкурентном рынке интеллектуальных продуктов, а привлечение методов теории искусственного интеллекта (таких как глубокое машинное обучение, технологи интеллектуальных вычислений и мн. др.) со сменой платформы вычислительного базиса дало возможность получать решения задач, которые ранее были алгоритмически неразрешимыми проблемами. Так, например, решение проблемы оптимального поиска в базе больших неструктурированных данных без привлечения квантовых поисковых алгоритмов (типа алгоритма Гровера) решить невозможно, а сам алгоритм поиска является оптимальным. В этом случае возникает новая проблема обучения специалистов в области разработки ИТ с привлечением методов квантовой механики, термодинамики, теории относительности, теории искусственного интеллекта, теории высокопроизводительных параллельных вычислений, ГРИД-технологий и др.

Традиционные подходы к разработке информатики как методологии и инструментария программно-аппаратной поддержки алгоритмов и средств обработки больших массивов неструктурированных данных ( Big Data & Data Mining ) информации столкнулись, с одной стороны, с проблемой ограниченных возможностей классических алгоритмов (в частности, с отсутствием эффективных истинно параллельных алгоритмов). С другой стороны, исследуются предельные возможности аппаратных средств обработки информации на основе нанотехнологий. Этот эффект определяется границами применяемых классических методов физики, математики, биофизики и мн. др. в разработке вычислительных алгоритмов обработки информации.

Для разрешения указанных (и многих других) проблем и возникшей необходимости объективного установления предельных границ возможностей информационных процессов обработки данных в последнее десятилетие данного столетия наукоемкие ИТ стали широко применять законы квантовой механики, теории относительности, термодинамики, биофизики, технологии интеллектуальных вычислений и мн. др. В результате был уточнен тезис и расширен постулат Тьюринга-Черча (1936-1937 гг.) о независимости процессов вычислений от изического устройства, на котором выполнялись вычисления.

Более того, согласно Ландауэру (1961г.), каждый шаг вычислений требует энергетических затрат и информация носит не только алгоритмическую, но и физическую природу, позволяющая совершать действие и полезную работу. Установленные соотношения между производством энтропии, количественными мерами информации (Фишера / Шеннона / Реньи / Тцаллиса и др.), потерями полезного ресурса и возможностью совершать полезную работу за счет извлеченной информации и знаний при обработке данных, позволяют по новому осуществлять разработку программно-алгоритмической и аппаратной поддержки процессов сбора, обработки и передачи данных, извлечения знаний из больших массивов количественных неструктурированных данных.

В свою очередь, промышленное освоение ИТ нанотехнологий привело к необходимости развития теории и систем квантового робастного управления, что существенно изменило представление о таких фундаментальных понятиях теории управления как обратная связь, измерения ошибки управления, взаимодействия объекта управления с квантовым регулятором, управления по возмущению, по отклонению, комбинированному управлению, понятия фазового пространства состояний и мн. др.

-

4. Зачем необходимо учитывать и вводить в образовательные модели сквозных ИТ информатики (computer science) определения физических возможностей и логических ограничений

3.1. Цель учета в образовательных процессах в области сквозных ИТ физических, вычислительных и логических моделей

Квантовая релятивистская нечеткая логика (как особый класс немонотонных логик) и квантовая релятивистская теория информации как физическая теория содержат результаты нестандартного логического вывода и суждений, которые противоречат основным понятиям Булевой логики и классической теории информации Шеннона. Одно из обстоятельств закономерного интенсивного развития наукоемких сквозных ИТ интеллектуального робастного управления в компьютерных нанотехнологиях связано с известным фактом появившейся возможности для системной инженерии доступного (для использования в проектировании) изложения квантовых и релятивистских макроэффектов, которые лежат в основе управления от космическими летательными аппаратами (КЛА), до квантовых систем, находящихся под действием слабых гравитационных полей и гравитационных волн и которые используются интенсивно в современных интеллектуальных сквозных ИТ.

Примечание . Существует обширная (к настоящему времени почти необозримая) журнальная, учебная и монографическая литература по основам и приложениям квантовой механики. Однако, ввиду многообразия абстрактных математических моделей самой квантовой механики и существующих многочисленных противоречий, возникающих при их физической интерпретации, образовательная программа для обучения студентов и инженеров-исследователей, не специализирующихся в области теоретической физики, требует наглядного и ясного описания реальных разработок с экспериментальным подтверждением и интерпретацией теоретических результатов в области теории относительности, квантовой механики и квантовой термодинамики. Выполнение данного условия необходимо для формирования инженерных навыков системного проектирования квантовых устройств, наноэлектроники и практического применения новых видов интеллектуальных вычислений типа квантовых мягких вычислений в интеллектуальных ИТ.

Данное требование, в первую очередь, относится к прорывным образовательным программам для широкой аудитории в области квантовой информатики, нанотехнологий, квантового интеллектуального управления, квантового программирования и квантовых вычислений, разработки и проектирования устройств наноэлектроники, наноробототехники и наномехатроники и мн. др. Такого рода образовательные программы формируются параллельно с разработкой новых результатов и сами пользователи участвуют непосредственно в данном процессе формирования знаний.

Поэтому в данной серии статей основное внимание сосредоточено на методологии изложения основ квантовой релятивистской механики и информационно-термодинамического подхода к оценке корректности и границ применимости разрабатываемых моделей ИТ с иллюстрациями на конкретных примерах и интерпретацией экспериментальных результатов из указанных проблемно-ориентированных областей для студентов и системной инженерии компьютерных нанотехнологий ( computer science ), управления, робототехники и интеллектуальных ИТ, инновационного инженерного менеджмента, основанного на знаниях.

Квантовая релятивистская информатика как физическая и математическая теория построения программно-алгоритмической и аппаратной поддержки процессов обработки данных и передачи информации является обобщением и развитием традиционных методов и подходов информатики, опирается на новые физические представления моделей информационных процессов сбора, обработки и передачи данных с привлечением и учетом квантовых, термодинамических и релятивистских эффектов. При этом, вследствие объективной необходимости, учитываются как физические ограничения, так и информационно-термодинамические пределы на разрабатываемые (физически реализуемых) моделей процессов обработки и передачи информации. Поэтому в данной статье в первую очередь обсуждаются методология построения и классификация моделей, возможности и подходы проверки на логическую и физическую непротиворечивость физически реализуемых моделей информационных процессов.

Разработка и развитие новых ИТ основаны на достижениях фундаментальных наук в области физики, математики, биофизики, нейрофизиологии мозга, биологии, теории искусственного интеллекта, теории управления, теории сложных слабоструктурированных систем и мн. др. Однако многие из полученных результатов в области фундаментальных наук не до конца востребованы инженерией системного проектирования в силу трудности восприятия и практического применения данного результата или, с другой стороны, недооценкой менеджерами промышленных компаний прикладной стороны и коммерческой привлекательности полученного интеллектуального продукта на рынке ИТ. Рассмотрим актуальность обсуждаемой проблемы и коммерческую привлекательность разрабатываемых интеллектуальных продуктов на современном этапе развития наукоёмких ИТ с позиции инженерного менеджмента, основанного на знаниях71.

Содержательную часть и доказательную базу наукоёмкости рассматриваемых моделей ИТ приведем на примерах. Примером одной из практических целей разработки наукоемких ИТ является коммерчески привлекательный и конкурентно способный программно-аппаратный комплекс, а также промышленный инструментарий проектирования интеллектуальных систем управления (ИСУ) физическими моделями сложных слабоструктурированных объектов в нештатных ситуациях. Проектирование интеллектуальных встраиваемых когнитивных контроллеров для надежной корректировки ошибок и восстановления информации в процессах обработки больших массивов данных физических экспериментов является еще одним примером подобного рода коммерчески привлекательных интеллектуальных продуктов.

Исследования и практика разработки систем управления физическим экспериментом показали следующее: проектирование, развитие и реализация эффективных высоких наукоемких ИТ (создаваемых в различных областях науки и техники) неразрывно связаны с необходимостью развития и повышения уровня интеллектуальности используемых моделей процессов и систем управления, объективно учитывающих в законах эволюции контекстуально-зависимые физические эффекты, термодинамические ограничения и информационные границы, реально существующие в конкретных моделях реальных объектов.

В данной работе рассмотрена проблемно-ориентированная область разработки наукоемких ИТ: прорывные инновационные ИТ интеллектуального управления квантовыми и релятивистскими системами в компьютерных нанотехнологиях с целью показать перспективность данной технологии при разработке коммерчески привлекательных интеллектуальных продуктов в области робототехники, космической техники, квантового управления в нанотехнологии, информационно-управляющих комплексов социально и экономически значимых объектов, квантовой криптографии и квантовых облачных вычислений «вслепую» (quantum blind cloud computing) для защиты информации и безопасности систем, квантового распознавания объектов в условиях помех, квантовый интернет и др.

4.2. Особенности когнитивных образовательных процессов с учетом строгости физических и корректности логически непротиворечивых моделей

Одно из обстоятельств закономерного интенсивного развития наукоемких ИТ интеллектуального робастного управления в компьютерных нанотехнологиях связано с известным фактом появившейся возможности для системной инженерии доступного (для использования в проектировании) изложения квантовых и релятивистских макро эффектов, которые лежат в основе управления как космическими летательными аппаратами (КЛА), так и квантовыми системами, находящихся под действием слабых гравитационных полей.

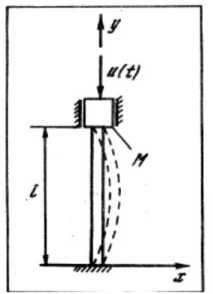

С точки зрения теории управления и системной инженерии, проектирование, например, КЛА, движущегося в искривленном пространстве-времени под действием солнечного ветра или мелких метеоритов как случайных воздействий, или проектирование устройств квантовой памяти (или квантового гироскопа) на основе движения квантовой частицы (со спином ½ или без спина) в слабом гравитационном поле под воздействием случайных возмущений, рассматривается с позиции описания данных устройств как объектов управления (ОУ).

В обоих случаях ОУ находятся в заданном пространстве-времени с определенной метрикой и геометрией, в гравитационном поле под воздействием внешних случайных сил и должны быть описаны соответствующими математическими моделями, которые содержат надлежащие физические эффекты. Проявление ( не ) учтенных в моделях релятивистских и квантовых эффектов отражается на качестве интеллектуального управления, так как базы знаний интеллектуальных систем управления (ИСУ) проектируются с учетом физической сущности динамического поведения ОУ.

До настоящего времени физическая теория моделей управления находится в стадии своего становления. Период переосмысления принципов системной инженерией и необходимости учета такого рода физических эффектов осуществлен благодаря результатам работ Эйнштейна, Дирака, Фейнмана, Алферова, Манина, Дейча, Шора, Гровера, Прескиля, Самойленко и мн. др. в области разработки основ квантовой инженерии, а также Синга, Котельникова, Уилла, Седова, Эшби, Брумберга, Копейкина и мн. др. в области релятивистской небесной механики и релятивистской навигации КЛА. Необходимость разработки ИТ с учетом квантовых эффектов продиктована также объективной формой (подтвержденная практикой) законов Мура (1965 г.) и Ландауэра (1961 г.), которые показали направление развития микроминиатюризации элементной базы электронных устройств, эволюция которой привела к необходимости учета ограничений в процессах проектирования потерь от тепловых и квантовых флуктуаций, а также физической меры стоимости быстродействия и производительности квантовых вычислительных процессов.

Группой Котельникова проведена большая работа по радиолокации измерения орбитального движения планет Солнечной системы независимо от модели пространственно-временного континуума и показано, что без учета релятивистских поправок в рамках ньютоновой небесной механики промах КЛА при запуске на планеты может достигать от 200 до 500 км.

Разработка логически непротиворечивых и адекватных (корректных) моделей ОУ с целью эффективной реализации интеллектуальных систем управления (ИСУ) новыми видами современной техники является одной из актуальных проблем для современного этапа развития теории и систем управления. Диапазон применения современных ИСУ физическим экспериментом включает в себя, например, от сложных макрообъектов управления типа КЛА до квантовомеханических моделей нанотехнологий (на микро- и наноуровнях) с необходимостью учета релятивистских и квантовых эффектов общей теории относительности и квантовой механики соответственно. Выбор корректной модели, в первую очередь ОУ минимальной алгоритмической сложности, является важной для практики задачей. Однако критерий минимальной алгоритмической сложности при выборе метода описания модели ОУ требует уточнения и физического обоснования. Примером могут служить реальные факты.

Рассмотрим ранее упомянутый пример результатов группы Котельникова. Так при оценке возможных отклонений траекторий движения КЛА (как ОУ в задаче инерциальной навигации), вычисленных по классической теории, от траекторий движения планет Солнечной системы, экспериментально установленных радиолокационными методами, было выявлено следующее обстоятельство. Для гелиоцентрических расстояний планеты Марс отклонение экспериментальных данных составляет 150 км по отношению к расчетным данным, основанным на классических теориях движения планет, и планеты Венера до 500 км, соответственно, и на основе релятивистской теории с ошибкой измерения до 10 м (на протяжении времени наблюдений в 20 лет) 72. Таким образом, модель движения планет с учетом релятивистских эффектов является корректной для навигации КЛА даже в пределах Солнечной системы, несмотря на широко распространенное интуитивное представление о пространственно-временном континууме в классической механике инерциальной навигации КЛА.

Квантовые модели конденсата Бозе-Эйнштейна на основе нелинейной модели уравнения Шредингера (типа уравнения Питаевского–Гросса) для моделирования наноструктур или модели уравнения типа Гинзбурга-Ландау и мн. др. являются важным примером необходимости учета квантовых эффектов в математических моделях ОУ нанотехнологий и т.п. Необходимость учета квантовых эффектов и квантовой логики привело к необходимости развития квантовой информатики73,74,75,76,77,78,7980.

Системный анализ разработки и проектирования ИСУ для многих моделей такого рода ОУ тесно связан с необходимостью корректного учета существующих физических ограничений. Ограничения на описание динамического поведения сложного физического ОУ (в частности, на предельную точность процессов измерений и управления; выбор модели пространства-времени и др.) накладываются известными физическими законами (из таких дисциплин как статистическая механика, теория относительности, термодинамика, теория информации и квантовая механика). Примером таких ограничений являются следующие: термодинамические ограничения на физическую реализацию математических моделей ОУ; различные типы обобщенных информационных соотношений неопределенности Гейзенберга; квантовые ограничения на пропускную способность передачи информации с учетом термодинамических и квантовых флуктуаций; квантовые оценки предельных возможностей точности измерений параметров ОУ и процессов управления в нанотехнологиях, релятивистские ограничения на скорость передачи данных и мн. др. Данные ограничения должны быть учтены в алгоритме проектирования объективных БЗ в ИСУ.

Повышение требований к точности управления в нанотехнологиях с учетом квантовых эффектов (например, исполнительных устройств – квантовых электромеханических систем) приводит к логическому переходу в квантовую область процессов измерений и управления на атомно-молекулярном уровне. В свою очередь, происходит неизбежный пересмотр физических основ самой теории управления. Аналогичный результат получен при разработке основ квантовой теории информации и квантовых вычислений, приведших к пересмотру аксиоматики моделей физических вычислений и логическому обобщению тезиса Тьюринга-Черча. Многие из перечисленных проблем физической теории и систем управления рассматривались ранее. Были рассмотрены конкретные примеры и получены важные выводы о необходимости учета физической природы самого ОУ в структуре и предельных возможностей процессов управления.

Роль корректной интерпретации физической и математической моделей эксперимента81, взаимосвязь с необходимым уровнем полноты извлекаемых при измерении знаний, алгоритмической сложности математических моделей ОУ и влияние перечисленных факторов на робастность формируемой БЗ в ИСУ (функционирующих в динамически изменяющихся непредвиденных ситуациях управления) в теории управления практически не исследовались.

Принципиальное значение при формировании объективных знаний имеет глобальная оценка функциональной реализуемости аппроксимации моделей при наличии логико-информационных границ и физических (термодинамических, квантово-релятивистских) ограничений на описание реальных нелинейных ОУ. На основе достоверности извлекаемого количества информации определяется информационная оценка приращения риска (статистической корректности) от редукции полноты формируемого описания модели ОУ, и границ её применимости.

В данной работе роль особенностей физических ограничений и информационных границ рассматривается с позиции специфики новой проблемы теорий искусственного интеллекта и процессов интеллектуального управления: возможности формирования объективных баз знаний (БЗ) в процессе проектирования робастных ИСУ путем извлечения знаний и ценной информации из динамического поведения модели самого физического ОУ.

Корректное описание модели ОУ существенно влияет на качество формируемой БЗ и, таким образом, на эффективность применения разрабатываемых структур ИСУ. В частности, в данной книге описаны неклассические логические, квантовые и релятивистские эффекты, влияющие на описание модели ОУ и оптимальное управление динамическими системами. Дана информационная оценка (нижних и верхних) границ риска, возникающего из-за необходимости учета ограниченных возможностей информированности исследователя о свойствах ОУ и влияющего на качество разработки математической модели исследуемой системы.

Приведены термодинамические условия на интерпретацию физической реализуемости (инвариантных к возмущениям) динамических систем управления, на точность аппроксимации модели ОУ и полноту формирования робастных БЗ в ИСУ с глубинным представлением знаний.

Однако прогресс развития и создания подобного рода ИТ сталкивается с трудностью восприятия специалистами по логике интерпретации квантовых и релятивистских эффектов, которые можно использовать для создания технологии проектирования новых видов компьютеров типа квантового компьютера (включая новые виды моделей квантовой релятивистской информатики, квантового программирования, технологий интеллектуальных вычислений таких как квантовые мягкие вычисления, квантовые генетические и иммунные алгоритмы, квантовые нейронные сети, ДНК вычисления и др.) и применять на практике управления сложными ОУ в непредвиденных ситуациях управления. Важным (и необходимым для практики) является методологический аспект: корректность, сложность и точность аппроксимации подробного описания (и доступного для специалистов в области теории и систем управления) физических и математических моделей ОУ на основе релятивистской квантовой механики.

Слабоструктурированная модель ОУ является источником извлечения знаний и используется в интеллектуальных квантовых мягких вычислениях для проектирования моделей робастных ИСУ в непредвиденных ситуациях управления физическим экспериментом. Необходимость данного описания объясняется во многом трудностями восприятия квантовых и релятивистских эффектов, результатов квантовой и релятивистской теории информации и возникающих при физической интерпретации логических «парадоксов», противоречащих выводам классической Булевой логики.

Переход от традиционных методов к новым инновационным образовательным технологиям доступного изложения основ квантовой механики и теории относительности связан также с фактом существования психологического и информационного барьеров восприятия инженерной аудиторией физической модели интерпретации логики событий в теории относительности и математического аппарата квантовой механики, «парадоксов» выводов квантовой и релятивистской логики.

Данный факт отражается непосредственно, например, при изложении решений, получаемых на основе квантовых алгоритмов, или при выводе уравнений движения КЛА и квантовой частицы со спином при воздействии случайных возмущений в искривленном пространстве-времени.

Поэтому для разработки прикладных моделей новых видов интеллектуальных вычислений и их эффективного применения в прикладных задачах управления возникла необходимость формирования новых прорывных образовательных программ с целью более детального и доступного изложения основ квантовой механики, используемых, например, в квантовой информатике на основе теории квантовых вычислений и квантовых алгоритмов.

В частности, в Институте Системного Анализа и Управления Государственного университета «Дубна» совместно с Лабораторией Информационных Технологий и Учебно-Научным Центром Объединенного Института Ядерных Исследований РАН РФ (Дубна, Россия), МГТУ им. Н.Э. Баумана, Институтом Математики и Информатики (Кишинев, Молдова), University of ElectroCommunications ( Tokyo, Japan ) и Università degli Studi di Milano ( Crema, Italy ) особое внимание данному вопросу уделяется при подготовке бакалавров, магистров и инженеров-исследователей в области компьютерных нанотехнологий, информатики, ИСУ и квантовых стратегий принятия решений, робототехники и мехатроники на основе разработанных прорывных образовательных программ.

Здесь отметим только отдельные иллюстративные примеры и особенности роли квантовой информатики в разработке ИТ интеллектуального управления квантовыми и релятивистскими системами [4-12].

Более детально данные вопросы освещены в последующих второй, третьей и четвертой частях данного работы после изложения необходимых сведений из указанных прикладных проблемно – ориентированных областей квантовой релятивистской информатики.

Примечание. Особо подчеркнем, что публикаций (доступных в сети интернет) в области квантовой информатики достаточно много. Поэтому освещаются менее известные в литературе модели и физические эффекты прикладной квантовой информатики, необходимые для разработки корректных компьютерных технологий (computer science technology) и технологий интеллектуального квантового управления (intelligent quantum control technology). Особое внимание уделено вопросам освещения экспериментальных результатов, подтверждающих искомые физические эффекты. Этот факт объясняется бурным развитием данной прикладной области наукоёмких коммерчески привлекательных ИТ и существенным отставанием образовательных программ от освещения современных результатов в области информатики и управления.

Рассмотрим кратко некоторые особенности обсуждаемой проблемы c позиции современной физики, нестандартной (немонотонной) логики суждений и теории систем.

-

5. Физические ограничения и математические особенности расширения интерпретации проблемы Бэкона

В общем виде моделированием называют процесс воспроизведения и построения модели того или иного явления реального мира, т.е. модель – это абстрактная аппроксимация реального явления , сохраняющая его существенную структуру таким образом, чтобы ее анализ дал возможность определить влияние одних сторон явления на другие или же на явления в целом. При изучении физического, логического, мысленного или другого какого-либо явления на современном этапе первоначально изучаются качественные особенности проблемы посредством имитационного моделирования.

На первом этапе моделирования качественное представление переходит в количественное описание. На втором этапе необходимо решать задачу планирования физического (имитационного) эксперимента и формирования модели исследуемого физического объекта по экспериментальным результатам (большим неструктурированным данным) с последующей оценкой корректности полученной модели.

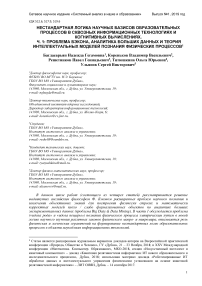

На рис. 1 приведена обобщенная функциональная структура для поиска решения проблемы Бэкона создания моделей физических объектов и процессов на различных уровнях описания и применения физических законов функционирования.

Таким образом, модель можно определить, как возникает условный образ (упрощенное изображение или аппроксимация) реального объекта (процесса), который создается для более глубокого изучения реальной действительности. Для компенсации возникающих в процессе моделирования и эксперимента аппроксимаций и упрощений требуются новые принципы интеллектуального управления физическим экспериментом и соответствующего инструментария исследования, позволяющие ослабить влияние ошибки аппроксимации на качество модели и сформировать робастные модели физических объектов, не чувствительных к изменениям условий функционирования и внутренним изменениям параметров структуры (В.А. Фок, 1936). В результате возникает проблема разработки модели физического или логического объектов и самого интеллектуального управления робастным физическим и логическим экспериментом с учетом, например, начальной априорной информации и других особенностей объекта82.

Согласно взаимосвязям блоков в структуре на рис. 1, обсудим предварительно, прежде всего, некоторые аспекты процессов измерений в физических экспериментах (в блоке «Измерение и тестирование»), а также роль логической и физической интерпретации полученных результатов измерений.