Нестандартные постройки, исследованные на Троицком раскопе в Новгороде

Автор: Фараджева Н. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению двух нестандартных построек, исследованных на территории Людина конца средневекового Новгорода в слоях XI в. Конструктивные особенности сооружений и их значительные размеры выделяют их из общего массива усадебной застройки. Совокупный анализ различных факторов позволяет предложить к рассмотрению ряд версий относительно назначения и традиций сооружения подобных домов.

Конструкции построек, планировочная структура, застройка, усадебный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14328074

IDR: 14328074

Текст научной статьи Нестандартные постройки, исследованные на Троицком раскопе в Новгороде

В результате археологических исследований на Троицком раскопе в Новгороде, археологические работы на котором проводятся начиная с 1973 г., исследован обширный участок Людина конца. В настоящее время площадь Троицкого раскопа составляет уже около 8 тысяч кв. м, здесь изучены остатки 19 усадебных комплексов и получен уникальный материал, позволяющий судить о застройке данной части города на протяжении длительного исторического отрезка, начиная с 30-х гг. X в. и вплоть до 40-х гг. XV столетия. В составе усадебной застройки преобладают четырехстенные и пятистенные срубы различного размера и назначения. Особое место среди всего массива построек занимают сооружения, исследованные в слоях XI в. на Троицком VII, XII раскопах.

Они значительно отличаются от типичного набора строений своими размерами и особенностью конструкции и поэтому отнесены нами к группе «нестандартных сооружений» ( Фараджева , 2000, С. 95, 96). Такие строения заслуживают особого внимания. Остановимся на их характеристике более подробно.

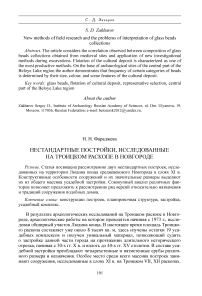

Время возникновения сооружения VII-23-70; XII-21-1341 (рис. 1) относится к 20-м гг. XI ст. и связано с возобновлением строительства после пожара, уничтожившего предшествующую усадебную застройку. Сооружение было поставлено вблизи Черницыной улицы (ориентировано под прямым углом к ней), но подходило к мостовой не вплотную. На прилегающем к улице участке сохранились фрагментарные остатки мощения.

Строение VII-23–70; XII-21–134 прослежено на длину 12,7 м, ширина его составляла около 9 м. Общая площадь сооружения превышала 114 кв. м. Постройка представляла собой плохо сохранившийся сруб выдающихся размеров.

От постройки сохранился северо-восточный угол, сложенный из бревен диаметром 22-25 см, скрепленных рубкой «в обло», и участки северной и восточной стен. По северной и западной сторонам сруба прослежены ограничительные бревна, диаметром 16 см, уложенные «вперехлест». Концы их в месте стыка заходили одно за другое, а с внешней стороны фиксировались вертикальными колышками. Составные бревна могли являться остатками обноски. Во внутреннем заполнении сруба прослежены остатки плохо сохранившихся разнонаправленных вымосток из тонких бревен, отнесенных исследователями к остаткам черного пола ( Янин и др. , 1987, С. 73).

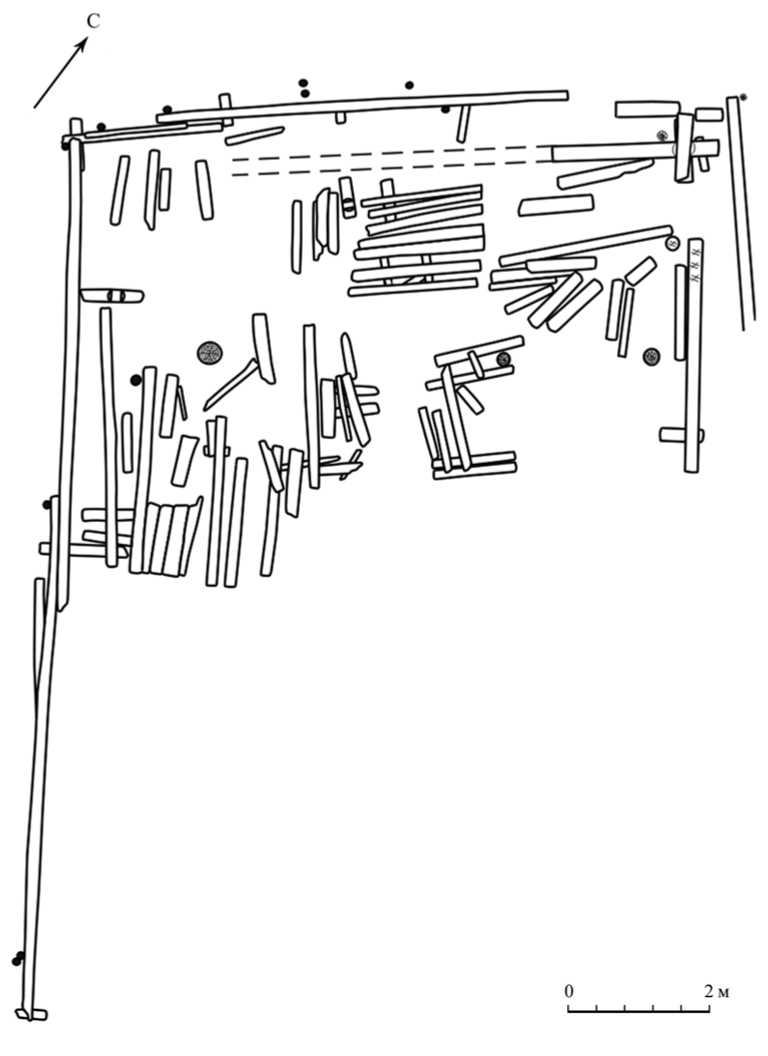

В 40-х гг. XI в. данное сооружение сменяет постройка VII-22–66; XII-19\20–122 (рис. 2), выстроенная на том же месте, но ориентированная уже вдоль Черницыной улицы 2. Сооружение VII-22–66; XII-19\20–122 имеет длину около 12 м, ширину 9,2 м. Площадь его составляет не менее 110 кв. м.

Постройка представлена настилом из плотно уложенных бревен, обведенным скрепленным в сложный замок венцом (рис. 2, а ). Хорошо сохранился югозападный угол сооружения. Конструкция замка позволяла не только соединить бревна окладного венца, но и зафиксировать в нем основание угловой столбовой опоры. Диаметр бревен окладного венца составлял от 30 до 40 см.

В западной (более короткой стене) выбраны прямоугольные сквозные гнезда с упором для крепления вертикальных стоек. Сохранилось три подпрямоугольные вырубки, располагавшиеся с интервалом 3-3,5 м друг от друга. Вырубки, шириной 15–16 см и глубиной 4–5 см, в верхней части имели уступ, а в нижней переходили в сквозное отверстие шириной около 10 см (рис. 2, б ). В бревне северной стены также прослежен аналогичный паз, в котором могла крепиться вертикальная стойка с шипом, а также горизонтальный сквозной паз

Рис. 1. Сооружение VII-23-70; XII-21-134.

Рис. 2. Постройка VII-22-66; XII-19\20-122.

А – конструкция сквозных вырубок для установки стоек каркаса наборных стен (разрез); Б – конструкция замка, соединяющего бревна обвязки

(для крепления поперечной балки?) и подпрямоугольная вырубка для фиксации бревна с внешней стороны.

Внутреннее пространство постройки занято бревенчатым настилом, ориентированным вдоль длинной оси здания. Вплотную уложенные бревна настила были перекрыты поперечными бревнами, лежащими в три линии с интервалами 2-2,4 м. Являлись ли последние лагами чистого пола или остатками иных конструкций, не ясно.

Внешние бревна сооружения, сохранившие пазы для крепления вертикальных стоек, являлись опорой для наборных стен самого строения. Возможен и другой вариант реконструкции, при котором внешний венец использовался в качестве своеобразной фундаментной обвязки, ограничивающей несохранив-шееся основание постройки и одновременно служил опорой галереи. Настил подходил к южному и северному бревнам обвязки не вплотную, оставляя свободное пространство шириной около 60 см, достаточное для укладки стен. Исходя из различных вариантов реконструкции, внутренний бревенчатой настил представлял собой либо черный пол, либо своеобразную фундаментную площадку, подведенную под основание постройки.

В бревенчатом настиле прослежены утраты: подквадратные выемки размерами 50×50 см: прорубленные для установки вертикальных столбов, поддерживающих перекрытие. Сохранилось основание одного из столбов, забутованное камнями. Утраты расположены с некоторым нарушением регулярного порядка, возможно, они связаны с ремонтом: сооружение доживает по крайней мере до 60-х гг. XI в.

По своим некоторым чертам (размерам, пропорциям, ряду конструктивных особенностей, в частности: использованию каркасно-стоечной техники 3 , бревенчатому мощению внутреннего пространства и пр.) рассмотренная нами постройка обладала выраженным сходством с представительскими сооружениями более раннего времени – большими домами Старой Ладоги. 4

Вопрос о назначении больших домов Старой Ладоги решался по-разному. 5 Избегая прямых параллелей (новгородские и ладожские материалы разделены зна- чительным временным промежутком – около 100 лет), можно допустить, что новгородские нестандартные постройки использовались в качестве представительских или общественных. В этой связи стоит отметить, что на Троицком раскопе в слоях X – середины XI в. фиксируется выраженный шлейф вещей, связанных с княжеским окружением (Хорошев, 1988. С. 160–163).

Предложим еще одну версию относительно использования нестандартных сооружений, исследованных в Новгороде. Постройка VII-22–66; XII-19\20–122, так же как и предшествующее ей VII-23–70; XII-21–134, располагалась в западной части усадьбы Е, занимавшей участок к юго-западу от перекрестка Пробойной и Черницыной улиц. Именно на территории данной усадьбы, значительно превышавшей по площади соседние владения, в слоях второй четверти XI – первой четверти XII в. обнаружено скопление деревянных цилиндров, надписи на которых и особенности устройства, как это убедительно доказано В. Л. Яниным, позволяют рассматривать их в качестве пломб для запечатывания мешков с данью. Совокупный анализ источников, топография и датировка данной категории находок позволили В. Л. Янину сделать важные выводы относительно особенностей организации фиска в раннее время: контроле, осуществляемом новгородской социальной верхушкой над государственными доходами – деятельностью княжеского фискального аппарата ( Янин , 2001. С. 31–65).

Хотя состав находок, полученных непосредственно из заполнения интересующей нас постройки VII-22–66; XII-19\20–122, достаточно нейтрален, и скопление цилиндров сосредоточено за ее пределами (на площади двора в восточной стороне усадьбы), можно предположить, что обнаруженное нами нестандартное сооружение могло использоваться в качестве места первоначального хранения государственных податей – собранной в новгородских волостях дани. Разумеется, данное предположение имеет право на существование лишь в форме гипотезы.

Завершая характеристику нестандартных построек, еще раз остановимся на некоторых основных моментах:

-

1. Нестандартные сооружения сохранились в виде бревенчатых настилов, окруженных срубным венцом или обноской, и имели вытянутые пропорции. Строения имели значительные размеры, з аметно превышающие размеры основной массы домов.

-

2. Реконструкция подобных сооружений вызывает затруднения. Cтепень сохранности и особенности конструкции позволяют достоверно интерпретировать только одну из них: VII-22–66; XII-19\20–122. По своим размерам, пропорциям и ряду конструктивных особенностей «нестандартная» новгородская постройка имеет сходство с большими домами Старой Ладоги. Поэтому мы сочли возможным использование ладожских материалов при рассмотрении различных вариантов реконструкции.

-

3. «Нестандартные» постройки единичны: они открыты в Людином конце Новгорода и связаны усадьбой Е, имеющей особый статус и роль в средневековом городе на протяжении длительного времени. Именно на площади данной усадьбы чуть позднее, в 20-х гг. XII в., сооружается административный комплекс, связанный с местонахождением «сместного» суда князя и посадника (к административному комплексу XII в. относится выполненный из сосновых плах крытый настил общей площадью около 130 кв. м ( Янин , 2001. С. 6–30; Янин , 2008. С. 48–50).

Очевидно, что неординарное строение VII-22–66; XII-19\20–122 могло выполнять весьма нетипичные функции (использоваться в качестве представительской, общественной постройки или служить местом хранения дани). В свою очередь, значительные размеры и массивность постройки, а также особенности ее устройства (наборные стены и необычный способ крепления внешнего венца) отражают уникальность усадебного комплекса, к которому она принадлежала.

Список литературы Нестандартные постройки, исследованные на Троицком раскопе в Новгороде

- Кузьмин С.Л., 2008. Ладога в эпоху раннего средневековья (середина VIII -начало XII в.)//Исследование археологических памятников эпохи средневековья/Отв. ред. А.В. Виноградов. СПб.: Нестор-История. С. 69-94.

- Рябинин Е.А., 1985. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище 1973-1975 гг.)//Средневековая Ладога/Отв. ред. В.В. Седов. Л.: Наука. С. 28-76.

- Рябинин Е.А., 2002. Новые данные о «больших домах» Старой Ладоги: по материалам раскопок Земляного городища в 1973-1985 гг.)//Старая Ладога и проблемы археологии Северной Руси/Отв. ред. Е.Н. Носов. СПб.: Государственный Эрмитаж. С. 15-29.

- Фараджева Н.Н., 2000. Типология и эволюция срубных построек древнего Новгорода//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 14/Отв. ред. В.Л. Янин. Великий Новгород: НГОМЗ. С. 80-99.

- Хорошев А.С., 1988. Происхождение и социально-политическая характеристика боярства Людина конца//Труды V Международного Конгресса археологов -славистов. Т. 2/Киев: Наукова Думка. С. 160-163.

- Янин В.Л., 2001. У истоков новгородской государственности/Ред. Л.Н. Яковлева. Великий Новгород: НовГУ 150 с.

- Янин В.Л., 2008. Очерки истории средневекового Новгорода. М.: Языки славянских культур. 425 с.

- Янин В.Л., Рыбина Е.А., Хорошев А.С., Гайдуков П.Г., Сорокин А.Н., 1987. Отчет новгородской археологической экспедиции за 1986 год//Архив ИА РАН. Р-1. № 11363, 11363д.