Нетипичные керамические изделия тшинецко-комаровской культуры на территории Западной Волыни и Полесья

Автор: Охрименко Григорий Васильевич, Скляренко Наталия Владиславовна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: История

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные о редких типах керамических изделий тшинецко-комаровской культуры позднего периода эпохи бронзы (середина -вторая половина II тыс. до н. э.), найденных на территории Западной Волыни и Волынского Полесья. Их проникновение в более северные регионы (ареал восточно-тшинецкой культуры) свидетельствует о широких культурных, обменных связях товарами, идеями, а также, не исключено, янтарем с племенами этих территорий.

Керамические изделия, тшинецко-комаровская культура, западная волынь, волынское полесье

Короткий адрес: https://sciup.org/14940635

IDR: 14940635 | УДК: 666.3/.7

Текст научной статьи Нетипичные керамические изделия тшинецко-комаровской культуры на территории Западной Волыни и Полесья

Развитым этноисторическим явлением была культура позднего периода бронзового века – тшинецко-комаровская (ТКК). Ее своеобразную керамику, часто совершенных форм и изысканного декорирования, кремневые и каменные изделия находят на Припятском Полесье и Волыни, что свидетельствует об умении населения адаптироваться в различных условиях. А это обеспечивалось, вероятно, поливариантностью хозяйства племен ТКК, которые занимались скотоводством, земледелием, охотой, собирательством и рыбной ловлей. Основные занятия населения подтверждаются находками на их поселениях и в жилье костей большого рогатого скота, овец, коз, свиней, объектов охоты – лосей, оленей, вепрей; отпечатков на посуде зерен ячменя, пшеницы, ржи, а также орудий – кремниевых серпов, каменных зернотерок и тому подобное.

Памятников (поселения, захоронения и др.) на северо-западной территории Украины известно много – около 150. Они выявлены в основном за последние десятилетия. По мнению А. Гардавского, С.С. Березанской, Д.Я. Телегина и других авторов, это население имело определенное отношение к формированию праславян [1, с. 78–88]. Тшинецкий культурный комплекс, который состоял из многих локальных групп, в XVIII (XVII) – X вв. до н. э. занимал территорию от Вислы в Днепр и дальше на восток (сосницкая группа, по С.С. Березанской) [2, с. 448–486].

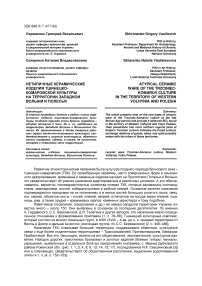

Население ТКК, охватывая большие территории, поддерживало обменные, культурные связи с еще более отдаленными территориями – Трансильванией, Причерноморьем, Кавказом, Прибалтикой. Все это, бесспорно, влияло на его общественное, экономическое, культурное развитие. Находки дорогих, престижных бронзовых и золотых изделий (боевые топоры, кинжалы, украшения), выявленные в отдельных богатых захоронениях (например, с. Иванье Дубновского района Ровенской обл. (рис. 1: 1, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17), исследованное И.К. Свешниковым [3]) или в сокровищах, свидетельствуют об общественном расслоении, выделении родоплеменной элиты и т. п. [4, s. 152–153].

Памятники ТКК обнаружены в бассейнах таких малых и больших рек, как Путиловка, Конопелька, Кормин, Припять, Оконка, Стырь, Стоход, Луга, Сарна, Горынь, Случь и др. Но особенно много их на берегах небольших рек на границе Полесья и лесостепи. Подавляющее большинство керамики ТКК отличается простотой орнамента и устойчивостью форм. Однако иногда встречаются изделия, которые поражают изысканностью обработки поверхности, эксклюзивным декором, особенной тектоникой формы.

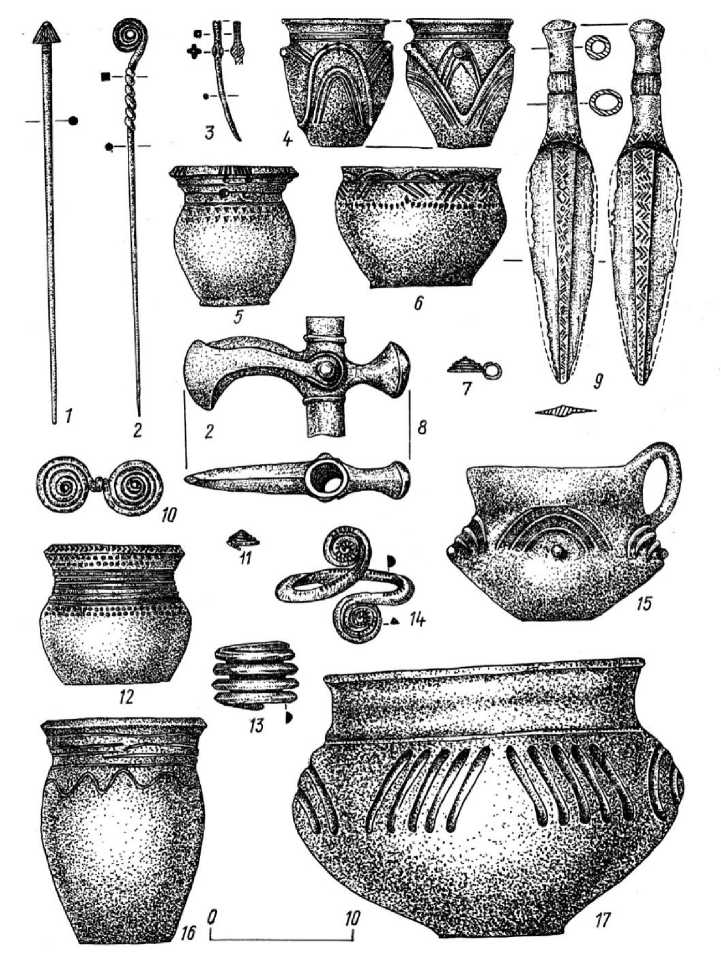

Находки посуды из регионов других культур отмечают траекторию движения первобытных «дистрибьюторов», а следовательно, импортированных изделий и свидетельствуют об обменных отношениях. Об этом писали Мария Гимбутас (США), Александр Гошко (Познань), Пшемислав Макарович (Познань), Виктор Клочко (Киев). Подобные связи имело, вероятно, и население Западной Волыни в поздний период, когда здесь находилось население ТКК. Пунктиры подобных «трасс» видны по находкам керамики, особенно из захоронений на берегах Стыря, Иквы, Горыни, Случи: Луцк, Нетишин, Славута, Малая Осница, Осова, Иванье, Войцеховка и др. (рис. 1: 17; рис. 2).

Рисунок 1 – Материалы комаровской культуры Западной Волыни (по И. Свешникову): 1, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17 – Иванье, курган ІІ;

2 – Дытыничи; 5 – Сутец; 6, 12, 16 – Могиляны; 7, 11 – Пересопница;

10 – Житомирская обл.

Для решения всех этих вопросов принципиальное значение имеет проблема: Западная Волынь и западная часть Припятского Полесья входили в ареал тшинецкой (восточно-тшинецкой)

или комаровской культур? На карте И.К. Свешникова, опубликованной в статье «Kultura komarowska», видим, что раздел между ними проходит по северной границе Волынской возвышенности [5, с. 46–47, ryc. 1]. Зона Полесья попадает под контроль восточно-тшинецкого, а Западная Волынь – комаровского этноса. (О периодизации двух культур писал, в частности, Пше-мислав Макарович [6, s. 333–339]). В реальности же могла быть зона взаимных инфильтраций, в том числе достаточно отдаленных культурных заимствований или перенесения керамики и других изделий. Об этом также писал исследователь П. Макарович [7]. Поэтому многие авторы говорят о тшинецко-комаровской культуре на Северо-Западной Волыни, имея в виду их тесные связи.

Рисунок 2 – Керамика комаровской культуры Западной Волыни (по И. Свешникову): 1 – возле г. Ровно; 2 – Могиляны; 3 – Луцк;

4 – Славута; 5, 6 – Малая Осница; 7 – Дытыничи

Назовем места находок и отдельные импортные материалы, нетипичные для отмеченной зоны:

-

1. В месте изгиба р. Стырь напротив с. Старый Чорторийск Маневичского района, за 2 км на запад от с. Малая Осница (ур. Мазурка), где во время раскопок неолитического поселения выявлен небольшой черпак комаровской культуры, который является достаточно нетипичным для полесской зоны, и где в то время находилось население тшинецкой (восточно-тшинецкой культуры, по С.С. Березанской). (Этот черпак происходил, вероятно, из захоронения, поскольку там же найдены орнаментируемый горшок, типичный для ТКК, большая янтарная бусина вишневого цвета.) Максимальный диаметр средней части сосуда – 14,9 см, высота – 12,8 см, верхний диаметр – около 13 см, диаметр дна – 4,8 см, то есть изделие имеет S-подобный профиль (рис. 2: 5).

-

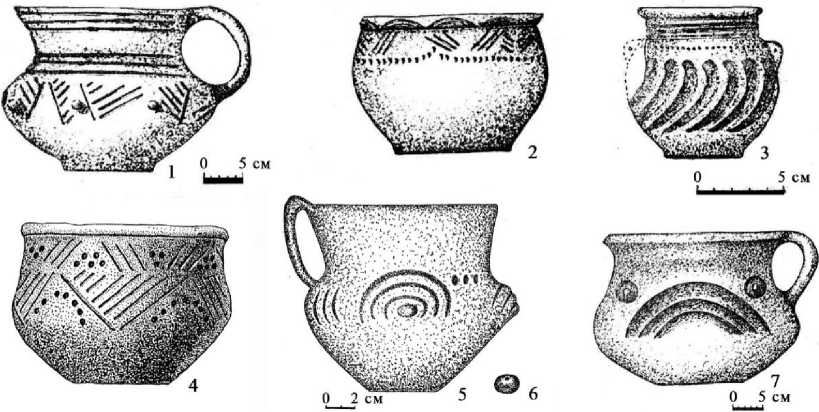

2. В 1978 г. около с. Осова Костопольского района Ровенской обл. (в уроч. Стороживка), на поле во время работ обнаружен небольшой сосуд с двумя ручками (кубок) комаровской культуры, нетипичной для этой местности (рис. 3: 2). Его поверхность светло-коричневого цвета была старательно выглажена, покрыта ангобом, в глиняном тесте видно примесь песка и немного мелко толченого кремня. (Для ТКК Полесья характерны тюльпановидные формы, другие реже. Все они изготовлялись с примесью обожженного и толченого кремня, украшались по большей части прочерченным, вдавленным орнаментом, ручки отсутствуют.) Изделие имеет высоту – 10 см, диаметр венчика – 11,8 см, диаметр дна – 6 см, максимальная ширина – 17,9 см. По бокам чаши имеются две массивные ручки, прикрепленные на уровне венчика, которые заканчиваются посредине высоты. Изделие хранится в музее истории сельского хозяйства Волыни в с. Рокини Луцкого района.

-

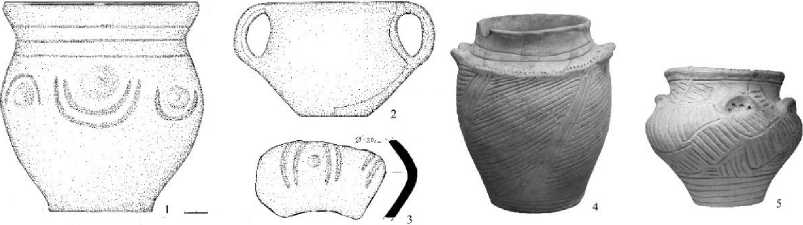

3. Еще одно изделие (горшок) найдено И. Михальчишиним около с. Морозовичи над р. Западный Буг. Он имеет почти одинаковые высоту и максимальную ширину (около 16 см), коричневый цвет, проглаженную поверхность, в тесте примесь дресвы, обожженного кремня. Сосуд украшен интересным орнаментом: на широкой шейке три прочерченных ряда из парных линий, в месте максимального утолщения – округлые выступы, а около них (сверху или снизу) вдавленные овалы – один или два (рис. 1:1).

-

4. Горшок с необычным декорированием найден вблизи с. Вельбивно Острожского района (рис. 3: 6). Он имеет S-подобный профиль, отогнутые венчики, расширенную среднюю часть, небольшое дно. Его ширина больше высоты. Весь сосуд декорирован композиционно грамотным, оригинальным орнаментом: срез венчиков покрыт рядом округлых углублений, ниже него – горизонтальная вдавленная линия, а еще пять похожих размещены около дна. Туловище горшка покрыто волнообразными канелюрами, перпендикулярно к которым нанесены полосы. Из четырех сторон под венчиками прикреплены полуовальные валики с четырьмя ямками под ними. Поверхность светлокоричневого цвета, ровно проглажена. Сосуд полностью целый и представляет собой образец керамического искусства периода бронзы. Не исключено, что изделие имело ритуальный характер.

-

5. Изысканностью декорирования отличается известный сосуд, вероятно, комаровской культуры, найденный возле г. Славуты Хмельницкой обл. (рис. 2: 4). Его, наверное, можно назвать глубокой чашей: ширина больше, чем высота, профиль S-образный. Чаша украшена косыми линиями, уложенными параллельными отрезками в треугольники, вероятно, четыре в средней части изделия, с середины между треугольниками нанесены полукруги из семи округлых ямок. Ниже от среза венчика, чередуясь с тройными косыми отрезками, также вмещены ямки – поочередно по три и пять углублений. По простоте и совершенству декора этот сосуд производит впечатление художественного шедевра [8, с. 309, рис. 1].

-

6. Во время раскопок курганов в Дорогоще, вблизи г. Нетишин Хмельницкой обл., среди материалов и захоронений городоцько-здовбицкой и комаровской культур выявлено целое уникальное банкообразное изделие (рис. 3: 4). Туловище его высокое, края легко изогнуты. В верхней части они заканчиваются двумя валиками, украшенными рядом ямок. С двух сторон валики заканчиваются рожкообразными плоскими выступами, в которых есть отверстия для подвешивания. Ниже среза венчика идут две проглаженные горизонтальные линии. Такими же параллельными наклонными или косыми линиями орнаментировано все изделие. Цвет его желтовато-бронзовый, поверхность ровно выглажена, вплоть до блеска. Узкие каннелюры декора также сделаны очень старательно. Трудно однозначно отнести сосуд к определенной культуре. Возможно, это есть образец синкретического (ритуального) изделия, в котором достаточно творчески соединенные черты комаровской культуры и культуры многоваликовой керамики.

-

7. К наиболее показательным образцам комаровских древностей Западной Волыни принадлежит подкурганное захоронение вблизи с. Иванье Дубновского района Ровенской обл.

Урочище Стороживка находится на длинной, расположенной с запада на восток повышенной песчаной гряде, к которой по бокам примыкают влажные или / и болотистые места. Не исключено, что по этой гряде проходил сухопутный путь с востока на запад или наоборот. На западном направлении путь выводил к незначительно повышенному берегу р. Кормин – рядом с современным селом Ничеговка Маневичского района, где открыто немало находок периода бронзы (городоцко-здовбицкой, стжижовской, тшинецко-комаровской культур), и на восток – к с. Большой Мидск, известного своими месторождениями меди (работы С. Малковського, И.К. Свешникова, разведки Г.В. Охрименка, И.Я. Маркуса).

Оценивая подкурганные захоронения в Иванье, П. Макарович относит их к классическому периоду тшинецкой культуры. Доминантными в них определяет комаровские признаки с элементами культур Ноуа, Сабатыновка, а также указывает на связи с металлургическими очагами в Семиградье и отдаленными контактами с эгейским миром (рис. 1). Найденные там бронзовые изделия имеют карпато-балканское происхождение. Об этом свидетельствует спектральный анализ, выполненный Е.Н. Черныхом. Есть здесь черты ранней культуры Ноуа, которая в Трансильвании датируется 1550–1500 BC (Wittenberger, 2005). Надо вспомнить о существовании комплекса культур Ноуа – Сабатыновка [9], Ноуа – Сабатыновка – Кослоджени [10]. Вывод, аналогичный взглядам И.К. Свешникова, что погребенные под курганами в Иванье были представителями локальных комаровских элит, которые, вероятно, участвовали в северном отрезке путей обмена, ведших с Волыни к Поднестровью, верхнему Побужью, региону Карпат и через них к восточному Средиземноморью [11, s. 346–347].

Датируется курган ІІ в Иванье 1600–1400 гг. до н. э., то есть серединой ІІ тыс. до н. э. (фаза «классическая» или вторая) [12, s. 344]. К этому же периоду принадлежит подкурганное погребение из Нетишина – 1520–1400 BC [13].

Следовательно, конструкция захоронений, которая требовала значительных человеческих усилий при ее строительстве, богатство и неповторимость эксклюзивных отдельных вещей из захоронений свидетельствуют о значительном статусе умерших, которых нужно считать «представителями местных элит» комаровской культуры, контролировавших пути торговли (обмена) с севера на юг [14, s. 347]. Эти пути, возможно, исчислялись многими сотнями километров. Не исключено, что при этом использовался вьючный или колесный транспорт. Предметами обмена могли быть медь, янтарь, волынский кремень, зерно, меха, кожа, мед. С юга на север распространялись знания о технологии обработки металла, изделия из меди, бронзы, золота, сама медь. Престижные изделия из Закарпатья служили инсигниями (показателями статуса представителей власти) [15, s. 302].

П. Макарович отмечает интенсивные связи тшинецко-комаровской культуры с другими культурными образованиями, что видно не только в обмене престижными вещами (украшениями, оружием, орудиями, изделиями из цветных металлов), экзотическим сырьем (янтарь), но и стилистикой керамики (другими формами изделий, декора). Автор перечисляет 10 культур, с которыми носители ТКК имели разнообразные отношения, в том числе Ноуа, Мадьяровская, Могилева, Пилини, Отомань, Кослоджень [16, s. 355]. О подобных связях писали Э.А. Балагури [17], Л.И. Крушельниц-кая [18, с. 18], И.К. Свешников [19, с. 93–95]. Такие контакты в большей или меньшей мере чувствовались на Западном Побужье, Поднестровье, в Прикарпатье, Западной Волыни (на берегах больших рек: Западный Буг, Стырь, Горынь заметны и обратные влияния керамики ТКК на прикарпатские культуры). Все это было следствием не только обмена, но и перемещения людей, в том числе выбором брачных партнеров. К основным типам керамики Закарпатья относят отоманские вазы, кубки, жбаны с ручками в форме ленты или со спиральным орнаментом, широкими горизонтальными каннелюрами, вазы с вертикальными или косыми канелюрами [20, s. 355–356]. Упомянутый автор пишет, что «дистрибуция престижных изделий» включала в себя далеко идущие и локальные пути коммуникаций, которые становились главными стимуляторами межгрупповых контактов. Они активизируются на Волыни с середины ІІ тыс. до н. э. Этот обмен был одним из основных факторов цивилизационного развития того времени [21, s. 366–367].

Описывая керамику комаровской культуры, И.К. Свешников отмечал, что тюльпановидные сосуды и миски являются основными формами в этой культуре, а «парадные», изысканно декорированные изделия, в том числе и горшки, которые иногда случаются, «характерны для погребений» [22, с. 102]. Многочисленными, по данным исследователя, являются также кубки, которые по большей части найдены в погребениях. Изделия декорированы нарезным орнаментом. К характерным для комаровской культуры типам изделий принадлежат также черпаки, найденные в захоронениях и на поселениях. Они имеют отогнутые шейки и петельчатые ручки (как в культуре Ноуа), украшенные нарезными линиями, углубленными треугольниками или округлыми выступами и каннелюрами (рис. 2: 1, 5, 7). Подобные сосуды известны на Балканах, в культурах Витен-берг, Отомань Словакии, нижних слоях Трои. Черпаки из этих территорий декорировались концентрическими полукруглыми каннелюрами, как, например, сосуд из с. Морозовичи (рис. 3: 1).

Рисунок 3 – Керамика комаровской культуры (по И. Михальчишину, Г. Охрименко): 1 – Морозовичи; 2 – Осова; 3 – Хринники; 4 – Дорогоща;

6 – Вельбивно

Следовательно, о глубоком проникновении комаровской культуры, а также Ноуа (Доро-гоща, Нетишин, Войцеховка) на Волынское Полесье свидетельствуют материалы разведок и раскопок. Эти инфильтрации с перенесением посуды комаровской культуры и культуры Ноуа (а не только заимствование или подражание образцам форм и декора) заметны по особенной обработке изделий. Все это наводит на мысль о причинах таких далеких странствий. Не исключено, что ответ нужно искать в развитом обмене, в частности, янтарем, изделиями из кремня, базальта, меди и т. п. Это является доказательством не только экономических и одновременно культурных связей, но и «глобализации» больших регионов с разноэтническим населением, которые были примерно на одинаковом уровне развития. Носители более развитых культур, вероятно, выявляли значительную активность в изучении близких и достаточно отдаленных территорий.

Ссылки:

-

1. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья: Энеолит, бронза и раннее железо / Э.А. Балагури [и др.] ; отв. ред. А.П. Черныш. Киев, 1990. 187 с.

-

2. Охріменко Г. Пам’ятки східнотшинецької культури на Волині // Археологічна спадщина Яна Фітцке. Луцьк, 2005.

-

3. Свешников И.К. Богатые погребения комаровской культуры у с. Иванья Ровенской области // СА. 1968. № 2.

С. 448–486.

-

С. 114–120 ; Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья…

-

4. Najdawniejsze dzieje ziem Polskich (do VII w.). Kraków, 1998.

-

5. Swiesznikow I. Kultura komarowska // Archeologia Polski. 1966. T. XII. № 1. S. 39–107.

-

6. Makarowicz P. Elitarne pochóki z kurganu komarowskiego w Iwanju na Wołyniu – zarys możliwości interpretacyjnych // Na pograniczu światów. Poznań, 2008. S. 333–352.

-

7. Makarowicz P., Górski J. Recepcja zakarpackich wzorców kulturowych w kręgu trzcinieckim // Матэрыялы археалогіі Беларусі. Мінск, 2010. Вып. 18. С. 279–286.

-

8. Охріменко Г., Локайчук С. Означення культур доби бронзи на Волині // Нариси культури давньої Волині. Луцьк, 2006. С. 309–312.

-

9. Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України. Київ, 2006.

-

10. Гершкович Я. П. Этнокультурные связи в эпоху поздней бронзы в свете хронологического соотношения памятников (Нижнее Поднепровье – Северо-Восточное Приазовье – Подонцовье) // Археологический альманах. 1998. № 7. С. 61–92.

-

11. Makarowicz P. Elitarne pochówki z kurganu komarowskiego…

-

12. Там же.

-

13. Березанська С.С. , Гошко Т.Ю., Самолюк В.О. Колективне поховання тшинецької культури на р. Горинь // Археологія. 2004. № 1. С. 111–125.

-

14. Makarowicz P. Elitarne pochówki z kurganu komarowskiego…

-

15. Makarowicz P. Dałekosiężne i lokalne szłaki międzymorza bałtycko-pontyjskiego w początkach epoki brązu // Mędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym (Szłaki mędzymorza IV–I tys. przed Chr.). Poznań, 2011. T. 4. S. 284–306.

-

16. Makarowicz P. Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy. Poznań, 2010.

-

17. Балагури Э. А. Культура Отомань // Археология Украинской ССР : в 3 т. Киев, 1985. Т. 1.

-

18. Крушельницька Л. І. Взаємозв’язки населення Прикарпаття і Волині з племенами Східної і Центральної Європи (рубіж епох бронзи і заліза). Київ, 1985.

-

19. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья…

-

20. Makarowicz P. Trzciniecki krąg kulturowy…

-

21. Там же.

-

22. Свешников И.К. Проблема происхождения комаровской культуры // Энеолит и бронзовый век Украины. Киев, 1976. С. 96–118.

-

Список литературы Нетипичные керамические изделия тшинецко-комаровской культуры на территории Западной Волыни и Полесья

- Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья: Энеолит, бронза и раннее железо/Э.А. Балагури ; отв. ред. А.П. Черныш. Киев, 1990. 187 с

- Охрiменко Г. Пам'ятки схiднотшинецької культури на Волинi//Археологiчна спадщина Яна Фiтцке. Луцьк, 2005. С. 448-486.

- Свешников И.К. Богатые погребения комаровской культуры у с. Иванья Ровенской области//СА. 1968. № 2. С. 114-120; Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья..

- Najdawniejsze dzieje ziem Polskich (do VII w.). Kraków, 1998.

- Swiesznikow I. Kultura komarowska//Archeologia Polski. 1966. T. XII. № 1. S. 39-107.

- Makarowicz P. Elitarne pochóki z kurganu komarowskiego w Iwanju na Wołyniu -zarys możliwości interpretacyjnych//Na pograniczu światów. Poznań, 2008. S. 333-352.

- Makarowicz P., Górski J. Recepcja zakarpackich wzorców kulturowych w kręgu trzcinieckim//Матэрыялы археалогii Беларусi. Мiнск, 2010. Вып. 18. С. 279-286.

- Охрiменко Г., Локайчук С. Означення культур доби бронзи на Волинi//Нариси культури давньої Волинi. Луцьк, 2006. С. 309-312.

- Клочко В.I. Озброєння та вiйськова справа давнього населення України. Київ, 2006.

- Гершкович Я.П. Этнокультурные связи в эпоху поздней бронзы в свете хронологического соотношения памятников (Нижнее Поднепровье -Северо-Восточное Приазовье -Подонцовье)//Археологический альманах. 1998. № 7. С. 61-92.

- Березанська С.С., Гошко Т.Ю., Самолюк В.О. Колективне поховання тшинецької культури на р. Горинь//Археологiя. 2004. № 1. С. 111-125.

- Makarowicz P. Elitarne pochówki z kurganu komarowskiego.

- Makarowicz P. Dałekosiężne i lokalne szłaki międzymorza bałtycko-pontyjskiego w początkach epoki brązu//Mędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym (Szłaki mędzymorza IV-I tys. przed Chr.). Poznań, 2011. T. 4. S. 284-306.

- Makarowicz P. Trzciniecki krąg kulturowy -wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy. Poznań, 2010.

- Балагури Э.А. Культура Отомань//Археология Украинской ССР: в 3 т. Киев, 1985. Т. 1.

- Крушельницька Л.I. Взаємозв'язки населення Прикарпаття i Волинi з племенами Схiдної i Центральної Европи (рубiж епох бронзи i залiза). Київ, 1985.

- Свешников И.К. Проблема происхождения комаровской культуры//Энеолит и бронзовый век Украины. Киев, 1976. С. 96-118.