Нетипичные компоненты в составе нефелина из пород Хибинского массива по данным ИК спектроскопии

Автор: Гойчук О. Ф., Коноплёва Н. Г., Лепеха С. В., Савченко Е. Э., Паникоровский Т. Л.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Нефелин является одним из главных породообразующих минералов пород Хибинского щелочного массива. Состав нефелина изменяется в зависимости от температуры кристаллизации, что делает его индикатором условий образования пород. Кроме того, нефелин является одним из главных концентраторов углеводородных газов. Изучение нефелина из разных пород Хибинского щелочного массива локальным методом ИК спектроскопии с преобразованием Фурье (микро-FTIR) позволило выявить в его структуре наличие воды и ацетилена. Содержание воды, оцененное в соответствии с методикой статистического количественного определения воды в номинально безводных минералах, изменяется в диапазоне от 0 до 0,78 мас.%. Наибольшие содержания воды отмечены в высокотемпературном нефелине ранних образований (фойяитов центральной и внешней частей массива), а наименьшие – в относительно низкотемпературном нефелине более поздних пород Главного кольцевого разлома (уртитов, апатит-нефелиновых пород и пойкилитовых (кальсилит)-нефелиновых сиенитов – рисчорритов). Вода входит в структуру нефелина в виде молекул H2O, которые занимают вакансии в позиции калия. Содержание воды в нефелине контролируется количеством вакансий в его структуре. Наличие ацетилена определено на качественном уровне. Для оценки его количественного содержания требуются дополнительные исследования.

Нефелин, состав нефелина, вода в нефелине, структурная вода, структура нефелина, ацетилен в нефелине, Хибинский щелочной массив, Арктическая зона России, nepheline, nepheline composition, water in nepheline, acetylene in nepheline, structural water, nepheline structure, Khibiny alkaline massif, Arctic zone of Russia

Короткий адрес: https://sciup.org/142239620

IDR: 142239620 | УДК: 549.6 | DOI: 10.21443/1560-9278-2024-27-1-24-38

Текст статьи Нетипичные компоненты в составе нефелина из пород Хибинского массива по данным ИК спектроскопии

e-mail: , ORCID:

e-mail: , ORCID:

Множество минералов содержат в своем составе водные компоненты. Они могут входить в структуру минералов в виде нейтральных молекул Н 2 О, ионов ОН–, реже Н– и гидроксония Н 3 О+. Вода также может адсорбироваться на поверхности минералов или содержаться во флюидных включениях. Как правило, наличие воды или водных компонентов в структуре минерала отражено в его формуле. Но существует довольно большое количество номинально безводных минералов (NAMs), которые все-таки содержат водные компоненты в своем составе несмотря на отсутствие таковых в формуле. Ионы OH и, реже, молекулы H2O обнаруживаются во многих безводных минералах в концентрациях от миллионных до десятых долей мас.%. Среди номинально безводных минералов земной коры превалирующая часть водных компонентов находится в полевых шпатах – плагиоклазы содержат в своем составе по большей части OH-группы, тогда как калиевые полевые шпаты содержат преимущественно молекулы H2O ( Rossman, 1988; Rossman, 1990 ). Отмечается наличие воды в пироксенах, гранатах, оливине ( Bell et al., 1992; Skogby, 1999; Ingrin et al., 2000; Kovács et al., 2008 ) и цирконе ( Nasdala et al., 2001; Jing et al., 2023 ). Синтетический кварц также содержит воду, которая гидролизует кремний-кислородные связи ( Griggs et al., 1965 ).

При изучении номинально безводных минералов необходимо отличать воду, входящую в структуру минералов, от воды флюидных включений и продуктов изменения минералов. Инфракрасная (ИК) спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR) является наиболее чувствительным методом обнаружения следов водорода, связанного с кислородом, в структуре различных номинально безводных минералов ( Rossman, 1988; Rossman, 1996; Beran, 1999; Skogby, 1999; Ingrin et al., 2000; Beran et al., 2003 ).

Объектом нашего исследования стал нефелин Na3K(Al4Si4O16) – номинально безводный минерал. Он распространен в щелочных магматических породах и связанных с ними пегматитах, а также в их метасоматических и метаморфических эквивалентах ( Igneous rocks…, 2002 ). Нефелин часто содержит избыточное количество кремния в своем составе, вследствие чего описывается в системе Nph (нефелин) – Ks (кальсилит) – SiO2 ( Hamilton, 1961 ). Идеальный состав нефелина соответствует соотношению нефелинового и кальсилитового компонентов как Nph 75 Ks 25 ( Tilley, 1954; Hamada et al., 2019 ). Нефелин относится к группе минералов, химический состав которых может меняться в зависимости от условий формирования пород. Содержание SiO2 в нефелине контролируется условиями его кристаллизации ( Wilkinson et al., 1994; Костылева-Лабунцова и др., 1978; Яковенчук и др., 2010 ).

Многие исследователи отмечали наличие воды в структуре нефелина. В работах ( Beran, 1974; Beran et al., 1989; Balassone et al., 1995 ) было установлено, что в структуре нефелина, предположительно в позиции калия, присутствует вода в виде молекул H 2 O. Концентрация воды по данным авторов составляет от 0,05 до 0,5 мас.% и контролируется количеством вакансий в структуре нефелина.

В работах ( Самсонова, 1973; Костылева-Лабунцова и др., 1978 и др. ) также определено наличие воды в составе нефелина. Но в этих публикациях приведены результаты анализов монофракций нефелина методом "мокрой химии", что не исключает связи воды с натролитом, часто развивающимся по нефелину, или с газово-жидкими включениями в нефелине. Более поздние исследования локальными методами ИК спектроскопии (микро-FTIR) природного и выращенного в контролируемых экспериментальных условиях нефелина подтвердили наличие воды в его структуре ( Симакин и др., 2008 ). Однако при структурных уточнениях наличие воды не было обнаружено ( Hanh et al., 1954; Sahama, 1962; Dollase, 1970; Foreman et al., 1970; Simmons et al., 1972; Dollase et al., 1978; Tait et al., 2003 ). Исследования нефелина на предмет структурного положения воды ведутся и по сей день ( Mikhailova et al., 2022 ).

Эффект вхождения воды в нефелин необходимо учитывать в балансовых петрологических вычислениях кристаллизации щелочных расплавов. Он может иметь существенное влияние на термодинамические свойства нефелиновых твердых растворов с кальсилитом. Изучение вхождения воды в формально безводный нефелин, прежде всего, позволяет использовать этот минерал как сенсор летучести воды в различных магматических процессах. Определенный интерес может вызвать и информация об ионообменных свойствах синтезированного гидратированного нефелина Na 3 Al 3 Si 3 O 12 ⸱2H 2 O, который является хорошим ионообменником для катионов Ag+ и TI+ ( Barrer et al., 1952 ) и проявляет частичный ситовый эффект по отношению к катионам Cs+ ( Hansen et al., 1983 ).

В нашей работе представлены результаты изучения 9 образцов нефелина, отобранных из разных пород Хибинского массива, методом локальной ИК спектроскопии с преобразованием Фурье (микро-FTIR).

Геология и петрография

Хибинский щелочной массив расположен в Арктической зоне России в западной части Кольского полуострова на контакте архейских гранито-гнейсов Кольско-Норвежского блока и протерозойских вулканогенно-осадочных пород зеленокаменного пояса Имандра-Варзуга. В плане массив имеет форму овала размером 45×35 км, в вертикальном разрезе представляет собой сужающееся книзу конусовидное тело ( Шаблинский, 1963 ). Это самый крупный в мире щелочной комплекс площадью около 1 327 км2. Время образования главных типов пород Хибинского массива по данным Pb–Pb, Rb–Sr и Sm–Nd датирования составляет 380–360 млн лет ( Баянова и др., 2002; Арзамасцев и др., 2007 ).

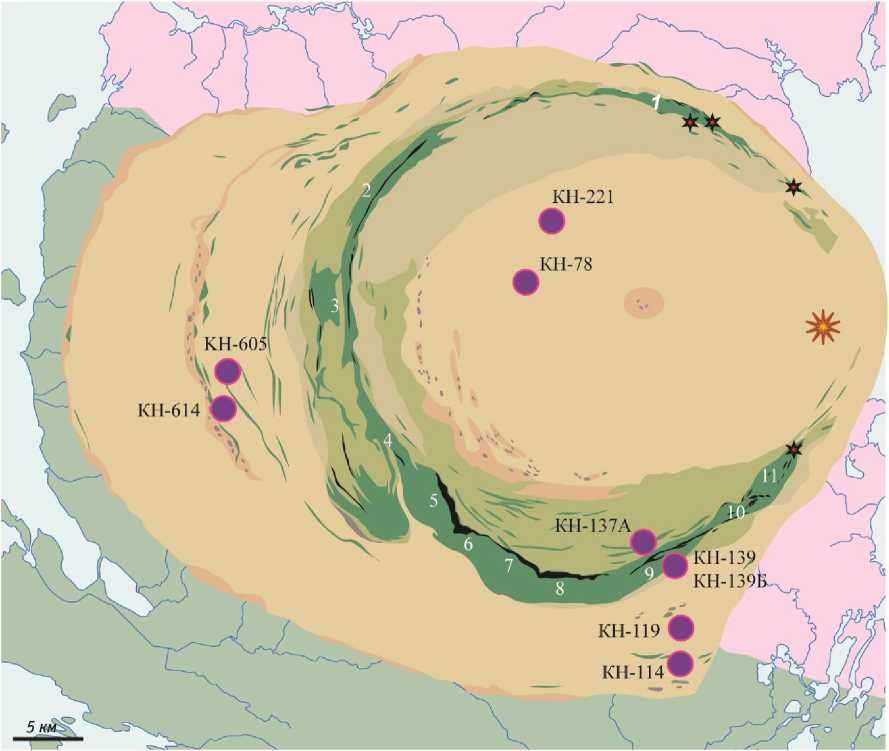

Массив характеризуется концентрически-зональным строением и кольцевым в плане расположением породных комплексов (рис. 1). Бóльшая часть массива (70 об.%) сложена лейкократовыми нефелиновыми сиенитами – фойяитами. Расширяющееся вблизи поверхности тело фойяитов разделено на две части конически-кольцевым разломом, заполненным фоидолитами (в основном, ийолит-уртитами и, в меньшей степени, мельтейгитами). Граничащие с фоидолитами фойяиты преобразованы процессами кальсилит-ортоклазового пойкилобластеза в высококалиевые пойкилитовые нефелиновые сиениты (рисчорриты) и переходные к ним по составу неравнозернистые нефелиновые сиениты – лявочорриты. Эти породы носят название комплекса Главного кольца и занимают около 27 % площади массива. Доля фоидолитов, рисчорритов и лявочорритов приблизительно равна (8, 9 и 10 % соответственно). Апатит-нефелиновые и титанит-апатит-нефелиновые породы формируют линзово-штокверковые залежи в апикальных частях фоидолитовой толщи и связаны с ней постепенными переходами. Мелкозернистые щелочные и нефелиновые сиениты (3 % от площади массива) сосредоточены в пределах трех (полу)кольцевых зон: по краю массива в зоне приконтактового разлома, по периферии Главного кольцевого разлома и в пределах Малого полукольца. Последнее располагается западнее Главного кольца и сложено мелкозернистыми щелочными и нефелиновыми сиенитами с ксенолитами вулканогенно-осадочных пород ловозерской свиты, а также телами ийолит-уртитов и малиньитов ( Иванюк и др., 2009 ).

Карбонатиты

Трубки взрыва

Апатит-нефелиновые породы

Фоидолиты

Рисчорриты “Лявочорриты”

Фойяиты

Ксенолиты вулканогенноосадочных пород

Нефелиновые и щелочные сиениты

Протерозойский комплекс

Архейский комплекс

Место отбора образца

Апатит-нефелиновые месторождения и рудопроявления: 1 – Валепахк; 2 – Партомчорр;

3 – Куэльпорр; 4 – Снежный Цирк; 5 – Кукисвумчорр; 6 – Юкспорр; 7 – Апатитовый Цирк;

8 – Плато Расвумчорр; 9 – Коашва; 10 – Ньоркпахк; 11 – Олений Ручей

Рис. 1. Геологическая карта Хибинского щелочного массива с отмеченными местами отбора проб для исследования ( Иванюк и др., 2009 ).

Fig. 1. Geological map of the Khibiny alkaline massif with marked sampling locations for the study ( Ivanyuk et al., 2009 )

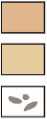

Краткая петрографическая характеристика наиболее распространенных пород приведена на основе классификации QAPF, рекомендованной Международным союзом геологических наук (IUGS) ( Igneous rocks…, 2002 ). Эта классификация учитывает соотношение K–Na полевых шпатов ( A ), фельдшпатоидов ( F ) и темноцветных минералов ( M' ). Согласно этой классификации породы Хибинского массива представлены нефелиновыми сиенитами (фойяитами, малиньитами), фоидолитами (уртитами, ийолитами и мельтейгитами) и щелочными сиенитами (рис. 2).

о Фойяиты

Рис. 2. Модальный состав пород Хибинского щелочного массива: А – K-Na-полевые шпаты; F – фельдшпатоиды (нефелин, кальсилит, натролит, содалит, канкринит, анальцим);

М' – темноцветные минералы

Fig. 2. Modal composition of rocks of the Khibiny alkaline massif: A – K-Na-feldspars;

F – feldspathoids (nepheline, kalsilite, natrolite, sodalite, cancrinite); M' – dark-colored minerals

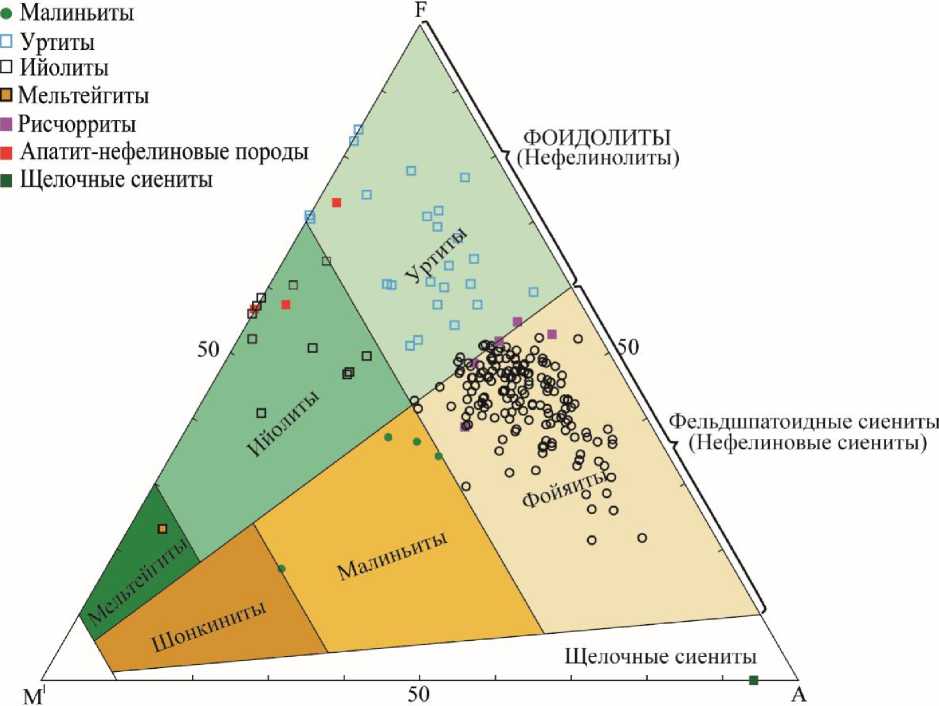

Среди нефелиновых сиенитов наибольшее распространение имеют фойяиты. Они представляют собой лейкократовые породы средне-крупнозернистой, гипидиоморфнозернистой структуры и массивной, либо трахитоидной текстуры. Эти породы, в основном, сложены таблитчатыми до изометричных кристаллами микроклин-(пертита)/ортоклаз-(пертита) (до 3 см в поперечнике) и идиоморфными кристаллами нефелина (до 3 см в поперечнике) (рис. 3, а ). Нефелин часто содержит включения эгирина, калиевого полевого шпата и альбита. В измененных фойяитах нефелин резорбируется микроклин-(пертитом)/ортоклаз-(пертитом) или образует симплектитоподобные агрегаты с эгирином, эгирин-авгитом, амфиболами, а также нередко замещается натролитом, реже содалитом. Интерстиции заполнены темноцветными минералами (эгирин, эгирин-авгит, арфведсонит-магнезиоарфведсонит, рихтерит-феррорихтерит, катофорит-магнезиокатофорит).

Малиньиты – меланократовые породы мелко- и среднезернистой структуры и массивной либо гнейсовидной текстуры. Гнейсовидная текстура обусловлена ориентированным положением отдельных кристаллов или скоплений темноцветных минералов. Менее типична для малиньитов трахитоидная текстура, выраженная планарным распределением полевых шпатов. Главными породообразующими минералами являются нефелин, ортоклаз-(пертит), эгирин, эгирин-авгит, энигматит и железистые Na–Ca- и щелочные амфиболы (ферроэкерманнит, феррорихтерит, магнезиоарфведсонит, арфведсонит, рихтерит и др.). Малиньиты имеют в массиве весьма ограниченное распространение.

Рисчорриты, преимущественно развитые вдоль верхнего контакта с мельтейгит-уртитами, представляют собой непрерывный ряд гибридных пород от фойяитов до уртитов, генетически связанных между собой процессами ортоклазового пойкилобластеза ( Иванюк и др., 2009 ). Это средне- и крупнозернистые породы массивной текстуры с характерной пойкилитовой структурой, которая обусловлена наличием крупных (до 15-20 см в поперечнике) пойкилокристаллов ортоклаза с включениями зерен нефелина, кальсилита (реже) и темноцветных минералов (рис. 3, б) . Метакристаллы ортоклаза расположены в мелко-среднезернистой массе идиоморфных зерен нефелина с темноцветными минералами (в основном, с эгирином и калийарфведсонитом) в интерстициях. Нефелин в рисчорритах нередко образует симплектитовые срастания с эгирином. Характерной особенностью нефелина является то, что он в разной степени замещен кальсилитом. К породообразующим минералам относятся также содалит, арфведсонит, магнезиоарфведсонит, аннит, энигматит.

Совместно с рисчорритами к комплексу пород Главного кольца можно отнести и неравнозернистые нефелиновые сиениты (лявочорриты), ввиду аналогичной с рисчорритами природы и сопряженной геологической позиции. По сути, это - фойяиты, лишь слегка затронутые процессами калиевого метасоматоза ( Иванюк и др., 2009 ). Они развиты в тех частях массива, где фоидолитовая интрузия имеет незначительную мощность или крутые углы падения. Лявочорриты представляют собой лейкократовые средне-крупнозернистые породы, сложенные изометричными кристаллами ортоклаз-/микроклин-пертита, интерстиции которых заполнены идиоморфными зернами нефелина, эгирин-авгитом и амфиболами (в основном, рихтеритом и феррорихтеритом). В лявочорритах наряду с таблитчатыми кристаллами ортоклаз-пертита/микроклин-пертита изредка встречаются и пойкилокристаллы ортоклаза.

Фоидолиты (мельтейгиты, ийолиты, уртиты) - это породы, содержащие более 60 % нефелина относительно суммы нефелина и щелочных полевых шпатов. По содержанию темноцветных минералов они делятся на уртиты (10-30 % темноцветных минералов), ийолиты (30-70 %) и мельтейгиты (70-90 %). Ийолит-уртиты сложены, в основном, нефелином, ортоклазом и темноцветными минералами - эгирином, эгирин-авгитом, авгитом, диопсидом, калийрихтеритом, калийферрорихтеритом. В мельтейгит-уртитах гипидиоморфные зерна нефелина (до 2 см в поперечнике) образуют агрегат, интерстиции в котором заполнены темноцветными минералами - клинопироксенами, амфиболами, слюдами ряда аннит-флогопит, титанитом, магнетитом, ильменитом и минералами группы эвдиалита. Нередко кристаллы нефелина пойкилитово включены в крупные метакристаллы ортоклаза, эгирин-авгита, калийрихтерита и титанита. Содержание пойкилобластов ортоклаза в уртитах изменяется от нуля до порогового значения перехода уртитов в рисчорриты. Иногда присутствует поздний альбит в ассоциации с натролитом и эгирином. Ийолит-уртиты имеют массивную или гнейсовидную текстуру. Гнейсовидная текстура обусловлена ориентированным положением отдельных кристаллов или скоплений темноцветных минералов (рис. 3, в ). В целом, в породах мельтийгит-уртитового ряда присутствует несколько морфологических разновидностей нефелина: 1) идиоморфные кристаллы нефелина, которые насыщены включениями игольчатых и призматических кристаллов эгирина; 2) округлые и "чистые" зерна нефелина, которые образуют грануломорфные агрегаты; 3) выделения в составе симплектитоподобных агрегатов с эгирином, эгирин-авгитом и амфиболами; 4) пойкилитовые включения в метакристаллы ортоклаза, эгирин-авгита, калийрихтерита и титанита. Мельтейгиты состоят преимущественно из темноцветных минералов и имеют подчиненное распространение. Обычно они сложены мелкозернистым агрегатом диопсида или эгирин-авгита, флогопита, титанита, магнетита и фторапатита, в котором отдельными скоплениями распределены короткопризматические кристаллы нефелина.

Апатит-нефелиновые породы представляют собой мелко- и среднезернистые фоидолиты, существенно обогащенные фторапатитом (рис. 3, г ). В качестве породообразующих минералов выступают нефелин, фторапатит, диопсид, эгирин-авгит, калийрихтерит, ортоклаз, титанит, магнетит и ильменит. Кроме того, существуют разновидности, существенно обогащенные титанитом - титанит-апатитовые и титанит-нефелиновые породы. В мощных апатитовых жилах встречаются хорошо сформированные призматические кристаллы позднего нефелина диаметром до 2 см, который находится в ассоциации с метакристаллами титанита, минералов группы эвдиалита, астрофиллита и энигматита. Нефелин нередко образует сростки со фторапатитом.

Ксенолиты ороговикованных вулканогенно-осадочных пород (включая фениты) представляют собой тонко-мелкозернистые породы, окраска которых варьирует от белой, светло-серой, бледно-фиолетовой, голубой, коричневой до черной. Текстура этих пород изменяется от массивной и неясно-полосчатой до контрастно-полосчатой, линзовидно-полосчатой, такситовой и порфировидной. Роговики и фениты характеризуются широкими вариациями минерального состава как в объеме отдельного ксенолита, так и в пределах отдельного образца (Yakovenchuk et al., 2005; Korchak et al., 2011). В этих породах нефелин является одним из наиболее поздних минералов, который сначала образует выделения согласно с общей слоистостью пород в ассоциации с эгирином, содалитом, натролитом, арфведсонитом, лоренценитом, лопаритом-(Ce), эвдиалитом и минералами группы пирохлора, а затем, при дальнейшей фенитизации, нефелин образует крупные порфиробласты до 8 см в поперечнике (Яковенчук и др., 2010).

Рис. 3. Фото комбинированных шлифов в поляризационном свете. Нефелин в породах Хибинского щелочного массива: а – фойяит (образец КН-119); б – рисчоррит (образец KH-139Б); в – гнейсовидный уртит (основная масса сложена нефелином) (образец КН-139);

г – апатит-нефелиновая порода (образец КН-137А). Ab – альбит, Aeg – эгирин, Aug – авгит, Fap – фторапатит; Mc – микроклин, Nph – нефелин, Or – ортоклаз, Ttn – титанит Fig. 3. Photo of the combined thin sections in polarized light. Nepheline in rocks of the Khibiny alkaline massif: a – foyaite (sample KN-119); б – rischorrite (sample KH-139B);

в – gneissoid urtite (the main mass is composed of nepheline) (sample KH-139);

г – apatite-nepheline rock (sample KH-137A). Ab – albite, Aeg – aegirine, Aug – augite, Fap – fluorapatite, Mc – microcline, Nph – nepheline, Or – orthoclase, Ttn – titanite

В пределах Хибинского массива широко распространены пегматиты, изучению минералогии которых посвящено множество работ ( Тихоненков, 1963; Yakovenchuk et al., 2005 ). Пегматиты, в основном, сложены нефелином, микроклин-(пертитом), эгирином, альбитом, минералами группы эвдиалита, содалитом, натролитом, виллиомитом, ферсманитом, лампрофиллитом, ильменитом и др.

Материалы и методы

Зерна нефелина были отобраны из девяти образцов различных пород Хибинского щелочного массива: KH-78, KH-114, KH-119, KH-137A, KH-139, KH-139B, КН-221, KH-601/2, KH-605. Расположение точек опробования показано на рис. 2.

Образцы KH-78 и KH-221 отобраны из фойяитов центральной части Хибинского массива, образцы KH-114 и KH-119 – из фойяитов внешней части массива. Образцы KH-137A (апатит-нефелиновая порода), КН-139 (гнейсовидный уртит) и КН-139Б (рисчоррит) отобраны из рудной зоны Коашвинского месторождения. Образцы KH-601/2 и KH-605 были отобраны в пределах Малого полукольца из уртита (по сути – обогащенного нефелином фойяита), брекчирующего ксенолит роговика.

Для анализа зерна нефелина (10–15 штук) из каждого образца были залиты в эпоксидную смолу в произвольном положении относительно кристаллографических осей и отполированы с двух сторон до получения плоскопараллельных пластин толщиной около 300 мкм.

Инфракрасные спектры поглощения с пластинок нефелина записаны на ИК-Фурье микроскопе Multiscope, совмещенном со спектрометром Spectrume One фирмы Perkin Elmer. Регистрация ИК спектров проводилась в неполяризованном ИК излучении с локальным разрешением 50 мкм в диапазоне валентных колебаний О–Н связи 2 500–4 000 см–1.

Количественная оценка содержания водных компонентов выполнена в соответствии с методикой статистического количественного определения содержания "воды" в номинально безводных минералах. Методический подход предложен в работе ( Kovács et al., 2008 ).

Химический состав исследуемых зерен нефелина определен на микроанализаторе (EPMA) Cameca MS-46 (Gennevilliers, France) в Геологическом институте КНЦ РАН. Ускоряющее напряжение 22 кВ, ток зонда 20–30 nA и диаметр электронного пучка 5 мкм. Использованные стандарты: лоренценит (Na), ортоклаз (K), Y3Al5O12 (Al), волластонит (Si, Ca), гематит (Fe).

Расчет кристаллохимических формул нефелина (в атомах на формульную единицу, apfu) выполнен с помощью программы MINAL Д. В. Доливо-Добровольского.

Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTICA 13.0 (Statsoft company, Dell, Round Rock, TX, USA).

Результаты

Химический состав 9 детально изученных образцов приведен в табл. 1. Во всех образцах отмечен избыток кремния, превышающий стехиометрическое значение (более 4 apfu). Наиболее существенный избыток кремния отмечается в нефелине из фойяитов, а также из уртита, брекчирующего ксенолит роговика в зоне Малой дуги (от 4,27 до 4,44 apfu). Для этих же образцов характерны сравнительно низкие содержания калия (0,64–0,72 apfu).

Нефелин из пород комплекса Главного кольца (рисчоррита, уртита, апатит-нефелиновой породы) отличается наибольшими содержаниями калия в своем составе (от 0,82 до 0,99 apfu) и относительно низкими по сравнению с нефелином фойяитов содержаниями кремния (4,10–4,27 apfu).

Таблица 1. Результаты микрозондового анализа нефелина (мас.%) Table 1. Results of microprobe analysis of nepheline (wt.%)

|

Проба |

KH-78 |

KH-114 |

KH-119 |

KH-221 |

KH-137A |

KH-139 |

KH-139B |

KH-601/2 |

KH-605 |

|

Na2O |

14,95 |

14,70 |

14,95 |

15,29 |

14,56 |

15,68 |

14,40 |

15,27 |

15,36 |

|

K 2 O |

5,32 |

5,30 |

5,14 |

5,56 |

7,23 |

6,58 |

7,93 |

5,52 |

5,74 |

|

Al 2 O 3 |

30,63 |

30,83 |

30,63 |

31,86 |

32,53 |

30,82 |

32,05 |

31,13 |

31,60 |

|

Fe 2 O 3 |

1,29 |

1,63 |

1,29 |

1,02 |

1,80 |

2,19 |

2,18 |

1,34 |

1,27 |

|

SiO 2 |

45,72 |

45,97 |

45,72 |

44,60 |

41,17 |

43,17 |

42,32 |

44,55 |

43,41 |

|

Сумма |

97,78 |

98,26 |

97,78 |

98,22 |

97,14 |

98,23 |

98,66 |

97,68 |

97,25 |

|

Коэффициенты в формуле О = 16 |

|||||||||

|

Na |

2,81 |

2,75 |

2,81 |

2,87 |

2,81 |

2,99 |

2,74 |

2,89 |

2,93 |

|

K |

0,66 |

0,65 |

0,64 |

0,69 |

0,92 |

0,82 |

0,99 |

0,69 |

0,72 |

|

Al |

3,50 |

3,50 |

3,50 |

3,64 |

3,82 |

3,57 |

3,71 |

3,58 |

3,66 |

|

Fe3+ |

0,09 |

0,12 |

0,09 |

0,07 |

0,13 |

0,16 |

0,16 |

0,10 |

0,09 |

|

Si |

4,44 |

4,43 |

4,44 |

4,32 |

4,10 |

4,25 |

4,16 |

4,35 |

4,27 |

|

Сумма |

11,50 |

11,46 |

11,49 |

11,60 |

11,79 |

11,79 |

11,77 |

11,60 |

11,68 |

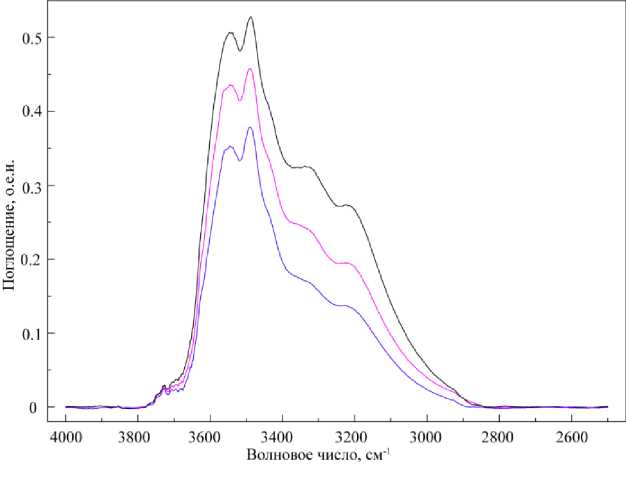

Для каждой пластинки нефелина было записано по три ИК спектра в произвольных областях, максимально свободных от крупных трещин и микровключений. На инфракрасных спектрах всех зерен наблюдаются полосы поглощения в области 3 000–3 600 см–1 (за исключением кристаллов нефелина образца КН-139Б). При сопоставлении ИК спектров поглощения для одной пластинки выявлена неоднородность общей интенсивности (рис. 4), при этом общий вид спектра сохраняется. При сравнении ИК спектров для разных пластинок одного образца наблюдается изменение формы спектров, которое может быть связано с различной ориентировкой зерен.

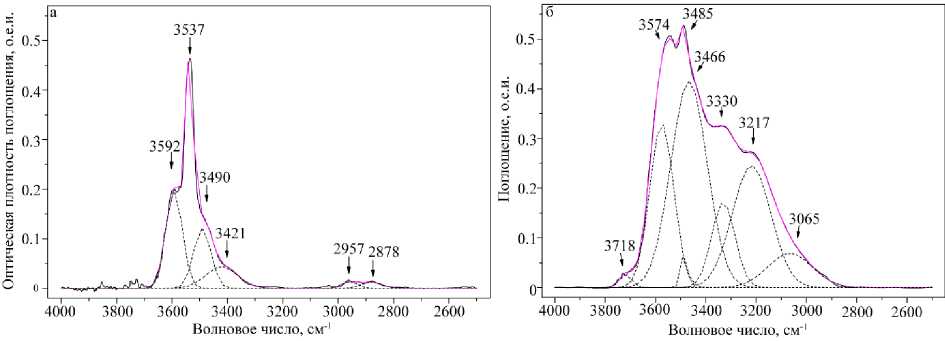

Полученные нами ИК спектры в области 2 500–4 000 см–1 представляют собой суперпозицию нескольких полос поглощения (рис. 5). Как правило, для разрешения таких спектров используют математические методы обработки. Мы применили метод двойного дифференцирования с алгоритмом сглаживания Савицкого – Голея, что позволило оценить количество полос в спектре и их положение. Затем спектры раскладывали на Гауссовы компоненты.

Помимо полос поглощения в области 3 400–3 600 см–1, связанных с валентными колебаниями О–Н связи в структуре нефелина (Balassone et al., 1995; Beran et al., 1989; Симакин и др., 2008), почти все наши спектры имеют в своем составе пики, смещенные в сторону снижения частоты 3 330, 3 217 и 3 065 см–1 (рис. 5, а). Самые интенсивные линии 3217 и 3330 см–1 предположительно относятся к колебаниям С–Н связи в ацетилене. На спектрах образцов KH-139Б и KH-605 данные линии значительно снижены либо совсем отсутствуют (рис. 5, б). Еще одной особенностью ИК спектров этих двух образцов является присутствие в спектре полос при 2 957 и 2 878 см–1, которые обычно соответствуют валентным колебаниям С–Н связи в метильных и метиленовых группах. Пики, не связанные с "водой", свидетельствуют о захвате непредельных углеводородов в решетку нефелина, и поэтому математически исключался их вклад в интенсивность спектра при расчете концентрации воды.

Рис. 4. Серия ИК спектров поглощения в "водной" области для трех разных точек одной пластинки (образец КН-601/2)

Fig. 4. A series of infrared absorption spectra in the "water" field for three different points of the same slide (sample КН-601/2)

Рис. 5. Экспериментальные инфракрасные спектры поглощения воды в нефелине (черные линии) с моделируемыми из Гауссовых компонентов (розовые линии):

а – образец КН-601-2; б – образец КН-605

Fig. 5. Experimental infrared absorption spectrum of water in nepheline (black lines)

with that simulated from Gaussian components (pink lines): а – sample КН-601-2; б – sample КН-605

Оценку содержания воды в образцах нефелина провели в соответствии с методикой, изложенной в работе ( Kovács et al., 2008 ), с помощью уравнения

C

HO= 2ρ

1,8 Aint

εt

где C (мас.%) – концентрация воды в нефелине; ρ = 2,635 г/см3 – средняя плотность нефелина хибинских пород ( Атлас…, 1975 ); A int (см–1) – общее среднее интегральное поглощение; ε (л/моль ⋅ см2) – коэффициент интегрального поглощения; t (см) – толщина пластинок. Значение коэффициента интегрального поглощения ε = 4 515 л/моль ⋅ см2 взято из работы ( Beran et al., 1989 ). Результаты расчетов содержания воды в образцах нефелина и толщина пластинок приведены в табл. 2.

Таблица 2. Содержание воды в нефелине из пород Хибинского щелочного массива Table 2. Water content in nepheline from rocks of the Khibiny alkaline massif

|

Образец |

Тип породы |

Содержание воды (мас.%) |

Общее среднее интегральное поглощение, A int (см–1) |

Толщина пластинки, t (см) |

|

KH-78 |

Фойяит |

0,78 |

159 |

0,031 |

|

KH-221 |

Фойяит |

0,60 |

106 |

0,027 |

|

KH-114 |

Фойяит |

0,61 |

114 |

0,028 |

|

KH-119 |

Фойяит |

0,73 |

116 |

0,024 |

|

KH-137A |

Апатит-нефелиновая порода |

0,10 |

20 |

0,031 |

|

KH-139 |

Уртит |

0,11 |

21 |

0,029 |

|

KH-139Б |

Рисчоррит |

— |

— |

0,027 |

|

KH-601-2 |

Уртит |

0,50 |

100 |

0,030 |

|

KH-605 |

Уртит |

0,34 |

63 |

0,028 |

Примечание. "–" – ниже предела обнаружения.

На ИК спектре образца КН-139Б в области валентных колебаний Н–О–Н не наблюдается полос поглощения, характерных для "воды" в нефелине. Однако полностью исключить наличие воды в образце КН-139Б нельзя, поскольку ее концентрация может быть ниже предела обнаружения.

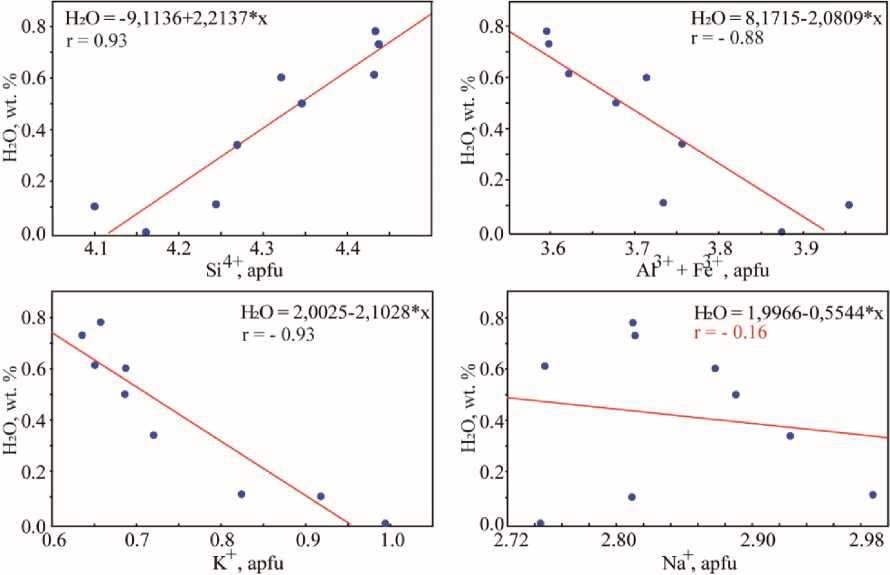

Корреляционный анализ данных по составу нефелина и содержанию в нем воды выявил значимую (при р < 0,05) корреляционную зависимость между этими параметрами (рис. 6). Отмечается положительная корреляция количества воды в нефелине от содержания в нем Si4+ и отрицательная – от K+ и суммы Al3++Fe3+ (c каждым из этих катионов содержание Н2О также имеет значимую корреляцию: с Al3+ r = –0,76, c Fe3+ r = –0,81). В целом, выявленная зависимость соответствует формуле

(□, H 2 O) B + Si4+ T ↔ K+ B + (Al, Fe)3+ T .

Рис. 6. Зависимость содержания воды в нефелине (мас.%) от его состава Fig. 6. Dependence of water content in nepheline (wt.%) on its composition

От содержания Na+ количество воды в нефелине не зависит.

Обсуждение

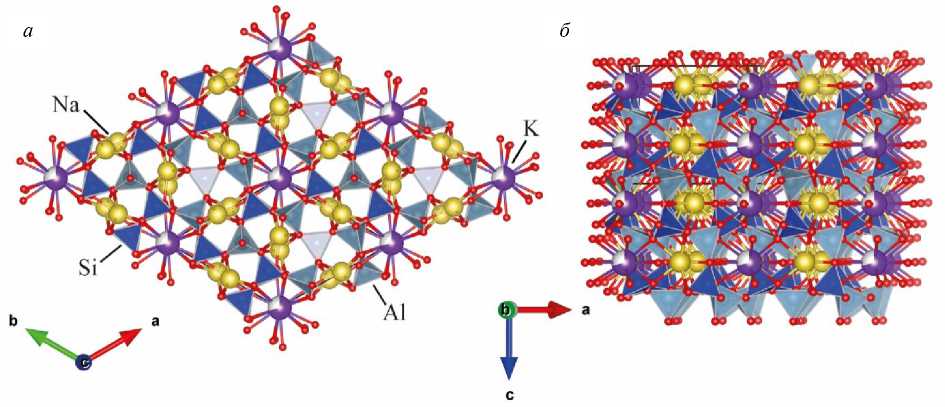

Структура нефелина Na 3 K(Al 4 Si 4 O 16 ) представляет собой каркас, состоящий из искаженных 6-членных колец кремне- и алюмокислородных тетраэдров, которые связаны друг с другом своими вершинами. В этом каркасе присутствуют две топологически разные полости А и В , занимаемые катионами Na и K соответственно (рис. 7) ( Hanh et al., 1954; Sahama, 1962; Dollase, 1970; Dollase et al., 1978; Tait et al., 2003 ).

При наличии избыточного кремния (больше 4 apfu) и недостатке алюминия (меньше 4 apfu) общий заряд алюмокремнекислородного каркаса уменьшается, и для его компенсации требуется меньшее количество катионов. Избыточный кремний в составе нефелина компенсируется наличием вакансий в позиции В по схеме □ B + Si4+ T ↔ K+ B + (Al, Fe)3+ T ( Hayward et al., 2000; Dollase et al., 1978 ). Размер полостей А , занимаемых катионами Na, составляет 3,20 × 6,80 Å, а размер полостей В , занимаемых катионами К, составляет 5,17 × 5,17 Å. Размер их свободных кристаллографических диаметров соответственно равен 0,5 × 4,10 Å и 2,47 × 2,47 Å.

а

б

Рис. 7. Проекция кристаллической структуры нефелина вдоль направления [001] ( а ) и общая проекция ( б )

Fig. 7. Projection of the crystal structure of nepheline along direction [001] ( a ) and the general projection ( б )

Размер молекулы воды, составляющий 2,75 Å, больше свободных кристаллографических диаметров обоих полостей. В связи с этим вхождение воды в нефелин маловероятно в твердофазном состоянии и, скорее всего, происходило в процессе его кристаллизации.

По данным ( Beran, 1974; Beran et al., 1989; Balassone et al., 1995 ), вода в виде молекул H 2 O занимает вакансии в позиции калия. Она присутствует в трех кристаллографических ориентациях (третья ориентация достигается при нагревании до 350 °C). Абсолютная концентрация воды, по данным авторов, составляет от 0,05 до 0,5 мас.% и контролируется количеством вакансий в структуре нефелина.

В наших исследованиях для определения водных компонентов мы использовали произвольно ориентированные зерна нефелина и неполяризованное ИК излучение, поэтому охарактеризовать образцы по спектральным типам и преимущественной координации молекулы воды, как в работах ( Beran et al., 1989; Balassone et al., 1995 ), не представляется возможным. Однако выявленная нами высоко значимая ( r = –0,93, R 2 = 0,86) отрицательная корреляция количества воды с содержанием калия в нефелине свидетельствует в пользу того, что в структуре нефелина вода занимает вакансии в позиции калия.

Обобщенные данные, приведенные в работе ( Костылева-Лабунцова и др., 1978 ), показывают, что по химическому составу нефелины из пород и пегматитов Хибинского массива отчетливо делятся на две группы: (1) нефелин нефелиновых сиенитов и (2) нефелин мельтейгит-уртитов, апатит-нефелиновых пород и рисчорритов. В составе нефелина при переходе от фойяитов к фоидолитам, апатит-нефелиновым породам, рисчорритам и пегматито-гидротермальным жилам наблюдается обогащение калием и алюминием (в случае фоидолитов и Fe3+) за счет кремния вследствие изоморфизма по схеме □ B + Si4+ T ↔ K+ B + (Al, Fe)3+ T .

Аналогичный тренд изменения состава наблюдается в зональных кристаллах нефелина, в которых краевые зоны нефелина отличаются от ядер более высоким содержанием алюминия и калия ( Яковенчук и др., 2010 ).

Отмеченные различия в составе нефелина позволяют на основании имеющихся экспериментальных данных судить о температуре его кристаллизации, поскольку количество избыточного кремнезема в нефелине увеличивается по мере роста температуры его образования. Высокотемпературный нефелин обычно содержит повышенное относительно стехиометрии количество кремния и, соответственно, пониженное количество калия ( Hamilthon, 1961 ). Для хибинских нефелинов в работе ( Яковенчук и др., 2010 ) приведено уравнение, аппроксимирующее график зависимости температуры кристаллизации пород массива (по оценке различных исследователей) от среднего содержания кремния в слагающем их нефелине. Оцененная по этому уравнению температура кристаллизации нефелина в фенитизированных вулканогенно-осадочных породах соответствует

913 °С, в фойяитах – 884 °С, в фоидолитах – 512 °С, в рисчорритах – 455 °С, в апатит-нефелиновых породах – 426 °С, в пегматитах – 197 °С.

В нашем исследовании наибольшие содержания воды отмечены в нефелинах из фойяитов краевой и центральной частей массива и уртита (по сути – обогащенного нефелином фойяита), брекчирующего ксенолит роговика в зоне Малой дуги. Нефелины из этих пород отличаются наименьшими содержаниями калия и, соответственно, большим количеством вакансий в его позиции. В нефелине из уртита, рисчоррита и апатит-нефелиновой породы содержание воды в несколько раз меньше вследствие почти полной заселенности позиции калия.

Заключение

Таким образом, полученные нами данные подтверждают наличие воды в структуре нефелина, которая, вероятно, входит в позицию калия ( В ). Содержание воды колеблется от 0 до 0,78 мас.%. Наибольшие содержания воды отмечены в высокотемпературном нефелине ранних образований – фойяитов, в то время как наименьшие содержания воды отмечены в низкотемпературном нефелине из более поздних образований – фоидолитов Главного кольца (уртита, апатит-нефелиновой породы) и из покрывающих их рисчорритов, которые претерпели постмагматические изменения под воздействием флюидизированного фоидолитового расплава.

В ходе исследования выявлены дополнительные пики в ИК спектрах изученных образцов нефелина в области 3 330 и 3 217, которые свидетельствуют о возможном вхождении в структуру нефелина молекул непредельного углеводорода ацетилена. Ацетилен представляет собой плоскую молекулу HC ≡ CH размером 0,4 × 3,42 Å, который теоретически позволяет ей входить как в полости А , так и в полости В . Однако из-за практически полной заселенности позиции натрия ( А ), свободной для ацетилена остается вакантная позиция калия ( В ).

Помимо ацетилена в структуре нефелина возможно присутствие метильных (СН3) и метиленовых (СН 2 ) групп, о чем свидетельствуют слабые полосы поглощения в области 2 957 и 2 878 см–1, которые обычно соответствуют валентным колебаниям С–Н связи в соответствующих группах.

Для количественного определения входящих в структуру нефелина углеводородов необходимы дополнительные исследования.

Благодарим сотрудников лаборатории № 48 Геологического института КНЦ РАН за предоставленные для исследований образцы, а также Людмилу Михайловну Лялину за помощь в подготовке препаратов.

Выражаем искреннюю благодарность рецензенту за ценные замечания и комментарии.

Работа выполнена в рамках тем НИР FMEZ-2022-0019 и FMEZ-2024-0008. ИК спектры поглощения записаны и обработаны в ЦКП УрО РАН "Геоаналитик" в рамках темы № 123011800012-9 государственного задания ИГГ УрО РАН. Дооснащение и комплексное развитие ЦКП "Геоаналитик" ИГГ УрО РАН осуществляется при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ, соглашение № 075-15-2021-680.