Нетрадиционное природное сырьё для производства фарфора

Автор: Горюхин М.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 3 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Накопленные человечеством знания о строении вещества позволяют предсказывать возможные области использования отдельных видов минерального сырья или же целенаправленно подбирать сырьё и материалы для создания продукта с заданными свойствами. Данный подход позволяет подобрать замену редким или даже дефицитным видам минерального сырья для производства той или иной продукции. Посредством анализа литературных данных и источников, сравнительного анализа химического состава лёссовидных пород Среднеамурской низменности и одного из рецептов белого фарфора для изготовления лабораторной посуды установлена высокая степень их схожести, в связи с чем предлагается рассматривать лёссовидные суглинки как один из видов фарфорового камня. Вместе с тем, имеются и отличия - повышенное содержание в лёссовидном суглинке красящих оксидов: TiO2 в два раза и Fe2O3 более чем в 10 раз; пониженное содержание SiO2 Al2O3 на 6-7%; содержание CaO и MgO в два раза выше, чем в фарфоре; Na2O в 1,7 меньше, а K2O в 3,4 больше, чем в фарфоре. Если оценивать лёссовидные суглинки как разновидность фарфорового камня, то по суммарному содержанию щелочей (Na2O+K2O) породы щелочные (более 3%). Калиевый модуль (K2O/Na2O) равен 1,54 - т.е. породы калинатровые и по данному показателю пригодны для изготовления фарфора. Таким образом, делается вывод о потенциальной применимости лёссовидных пород для использования их в качестве корректирующего сырья при производстве керамических масс, в том числе для грубой строительной керамики, цветного фарфора и фарфороподобной продукции при соответствующей корректировке химического и гранулометрического составов, вместе с тем для уточнения реализуемости предложенных вариантов использования лёссовидных пород необходимо провести дополнительные производственные и технологические испытания.

Лёссовидный суглинок, керамика, фарфор, еврейская автономная область

Короткий адрес: https://sciup.org/143180776

IDR: 143180776 | УДК: 504.062.2:624.131.232:666.5(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2023-26-3-66-71

Текст научной статьи Нетрадиционное природное сырьё для производства фарфора

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016, e-mail: ,

В связи с истощением или исчерпанием традиционных месторождений полезных ископаемых, а также повышением внимания к экологической тематике повышается актуальность ресурсосбережения, рационального использования природных ресурсов, эффективности их использования и снижения энергозатрат. Всё более активно вовлекаются в экономический оборот имеющиеся природные ресурсы, имеющие широкое распространение, но практически не использующиеся [11].

Минеральное сырьё имеет множество направлений использования. Благодаря накопленным знаниям в области строения вещества и его влияния на физические свойства мы способны не только раскрывать свойства природных материалов, но и получать новые, искусственные материалы с заданными свойствами. Это создаёт условия для использования дешёвого, низкосортного минерального сырья, а также позволяет вовлекать в оборот вторичные ресурсы, в том числе образующиеся при добыче и обогащении полезных ис-

копаемых, экономя дефицитное сырьё, энергию и снижая общие затраты.

Существует несколько подходов по использованию бедного (некондиционного) минерального сырья и улучшения его химического состава и технологических свойств [3, 10, 12, 13]:

-

• Замена части дефицитного сырья отходами, в том числе промышленными и твёрдыми коммунальными, например, использование золы от сжигания отходов сахарного производства (багассы) для замены части исходного минерального сырья.

-

• Комбинирование различных видов природного некондиционного минерального сырья, модифицирование бедного сырья с помощью отходов добычи и обогащения или промышленными отходами.

-

• Комбинирование промышленных отходов, в том числе добычи и обогащения.

Наиболее распространённым является первый и отчасти второй способ, наименее всего последний – третий. Такие подходы позволяют полнее использовать имеющиеся ресурсную базу, применяя вместо дорогого и дефицитного сырья более доступное и дешёвое, или же полностью перейти на местное сырьё. Так, на основе низкосортного минерального сырья, в том числе отходов горнодобывающей промышленности, создаются различные строительные материалы – кирпич и керамические блоки, керамическая плитка, фарфор и фаянс хозяйственно-бытового назначения и др. [5, 10].

Подобные подходы позволяют пересмотреть отношение к широко распространённым на территории Среднеамурской низменности лёссовидным суглинкам для поиска потенциально возможных направлений их использования.

Объект и методы исследований

Среднеамурская низменность – обширная аккумулятивная равнина – протягивается в северо-восточном направлении, центральная её часть занята обширной поймой р. Амур. Площадь Среднеамурской низменности составляет около 92,3 тыс. км2. На российскую часть низменности приходится 59,7% ее площади, китайскую – 40,3%.

Низменность занимает впадину между хребтом Сихотэ-Алинь на востоке, Хингано-Буре-инским на северо-западе и Восточно-Маньчжурскими горами на юге. Протяжённость составляет 670 км, ширина 100–200 км. Поверхность плоская, заболоченная, с абсолютными отметками 40–80 м; местами поднимаются островные кряжи низкогорного облика (хребет Даур, хребты Большие Чурки, Ульдура и Вандан) и конусы потухших вулканов. Низменность сложена речными, озёрными и болотными отложениями. Суммарная мощность кайнозойских отложений Среднеамурской впадины местами превышает 1500 м, из которых на долю четвертичных осадков приходится от 5 до 80, реже более 100 м, среди этих пород выделяются [2, 3, 8]:

-

1. Стратиграфо-генетический комплекс верхнеплейстоценовых и голоценовых аллювиальных отложений террас и пойм (аQIII+H) – комплекс распространён в долинах всех рек депрессии. Чаще всего отложения этого комплекса залегают на плиоценовых крупнообломочных породах, песках и не имеют с ними чёткой литологической границы.

-

2. Стратиграфо-генетический комплекс плейстоценовых эоловых отложений (LvQp) – отложения этого комплекса занимают доминирующее положение в Среднеамурской впадине и представлены в основном глинистыми грунтами – пылеватыми суглинками и глинами. Мощность комплекса не превышает 50 м.

-

3. Стратиграфо-генетический комплекс плейстоценовых полигенетических отложений – (LnQp) – формирование полигенетического комплекса связано с осаждением эоловой пыли при активном участии процессов и отложений склонового ряда (коллювиальных, делювиальных, пролювиальных, солифлюк-ционных, аллювиальных, элювиальных и других, в том числе парагенетических). Максимальная мощность полигенетических отложений комплекса 49 м.

Лёссы и лёссовидные суглинки как Еевро-пейской, так и азиатской части России содержат 50–70% кварца, 10–20% калий-натриевых полевых шпатов, 5-10% минералов класса карбонатов; характеризуются рядом специфических признаков: палевой, желто-палевой, буровато-палевой окраской, однородным пылевато-суглинистым гранулометрическим составом с преобладанием фракции крупной пыли (диаметром от 0,05 до 0,01мм) [7]. Сравнительный анализ химического состава всех лёссовидных пород Среднеамурской низменности схожий и колеблется в незначительных пределах (табл.) по [3].

В работе использованы следующие методы: анализ литературных данных и источников, сравнительный анализ химического состава лёссовидных пород Среднеамурской низменности и одного из рецептов белого фарфора для изготовления ла-

Таблица

Химический состав лёссовых пород Среднеамурской низменности

Table

Chemical composition of the Middle Amur lowland loess-like rocks

Результаты исследования и их обсуждение

Породы комплекса эоловых отложений (LvQp) занимают доминирующее положение в Среднеамурской впадине. На лёссах и лёссовидных отложениях сформированы следующие типы почв – луговые дерново-глеевые глинистые, лугово-болотные дифференцированные суглинисто-глинистые, лесные дифференцированные суглинисто-глинистые и др., что делает их наиболее ценным видом почв для ведения сельского хозяйства. Многие из таких почвенных массивов распаханы и активно используются в сельском хозяйстве для выращивания пищевых, кормовых и технических культур [1].

Извлекаемые при земляных работах из недр породы этого типа используются для подсыпки земельных участков, создания искусственного почвенно-растительного покрова в целях озеленения на территориях населённых пунктов.

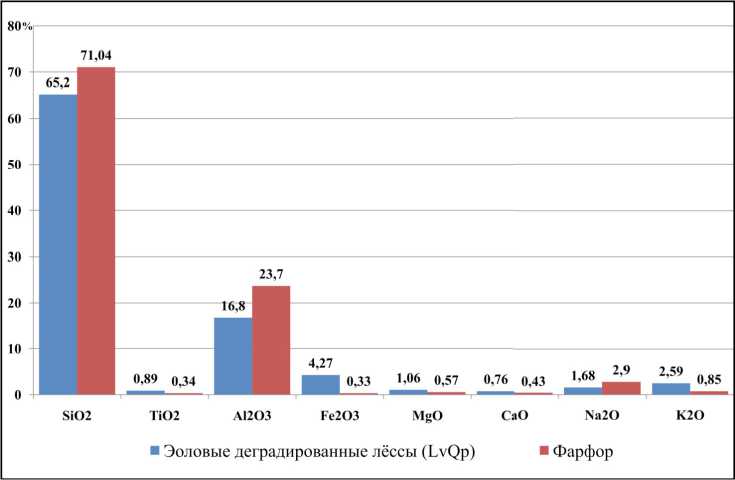

В целом химический состав лёссовидных пород показывает высокую схожесть с химическим составом одного из рецептов белого фарфора для изготовления лабораторной посуды [6], однако имеются и некоторые отличия – повышенное содержание в лёссовидном суглинке красящих ок- сидов: TiO2 в два раза и Fe2O3 более чем в 10 раз; пониженное содержание SiO2 и Al2O3 на 6–7%; содержание CaO и MgO в два раза выше, чем в фарфоре; Na2O в 1,7 меньше, а K2O в 3,4 больше, чем в фарфоре (рис). Следовательно, лёссовидные суглинки региона вполне можно рассматривать как одну из разновидностей фарфорового камня.

Фарфоровый камень – это гидротермально-изменённые, реже средние по химическому составу магматические породы: граниты, риолиты, дациты и их туфы. Тонкозернистость этих пород, низкие содержания красящих оксидов и благоприятный минеральный состав позволяют использовать их без обогащения в качестве основного или корректирующего компонента в составе фарфоровых масс [4, 9].

На территории ЕАО фарфоровое сырьё представлено проявлениями Малый Хинган и Бомбин-ское. Первое находится на территории Облучен-ского района ЕАО в осевой части массива Малый Хинган и представлено вулканогенными породами кислого состава мелового возраста. Породы характеризуются малым содержание красящих окислов. Второе расположено на территории Биробиджанского района, в 50 км южнее г. Биробиджана и представлено вторичными кварцитами с содержанием кварца до 70% и каолинита до 25–35% [4].

Рис. Сравнительный химический состав лёссовых пород и фарфора

Fig. Comparative chemical composition of loess rocks and porcelain

Если оценивать лёссовидные суглинки как разновидность «фарфорового камня», то по суммарному содержанию щелочей (Na2O+K2O) породы щелочные (более 3%). Калиевый модуль (K2O/ Na2O) равен 1,54 – т.е. породы калинатровые и по данному показателю пригодны для изготовления фарфора (табл.) [9].

Исходя из особенностей химического состава широко распространённых эоловых отложений (LvQp) предлагаем рассмотреть следующие, потенциально возможные направления их использования:

-

• В качестве основного компонента и отоща-ющей добавки для керамических масс, в том числе для изготовления грубой строительной керамики (кирпич, керамические блоки и др.).

-

• Как основа фарфоровых масс для производства технических, художественных и сувенирных изделий.

Заключение

Таким образом, сравнительный анализ химического состава лёссовидных суглинков и фарфора позволяет сделать вывод о потенциальной возможности изготовления на основе широко распространённых лёссовидных пород региона цветного фарфора и фарфороподобной продукции, а также в качестве отощающей добавки керамических масс, в том числе для изготовления грубой строительной керамики. Вместе с тем для уточнения реализуемости предложенных вариантов использования лёссовидных пород необходимо провести дополнительные производственные и технологические испытания.

Список литературы Нетрадиционное природное сырьё для производства фарфора

- География Еврейской автономной области: общий обзор / отв. ред. Е.Я. Фрисман. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2018. 408 с.

- Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже ХХ-ХХ1 веков. Т. 2 Природные ресурсы и региональное природопользование. Владивосток: Дальнаука, 2010. 560 с.

- Иволгин А.Я. Составление инженерно-геологической карты Средне-Амурской впадины в масштабе 1:500 000: отчет. Кн. 2. Хабаровск, 2000. 167 с.

- Месторождения неметаллических полезных ископаемых Еврейской автономной области: справочник / А.А. Врублевский, А.А. Кузин, Б.О. Иванюк, М.Б. Иванюк. Хабаровск; Биробиджан: Приамурское географическое общество, 2000. 208 с.

- Оборина М.А. Использование волластонита и диопсидита южного Прибайкалья в массах хозяйственного фарфора и фаянса: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. Томск, 1998. 19 с.

- Правдин П.В. Лабораторные приборы и оборудование из стекла и фарфора: справ. изд. М.: Химия, 1988. 164 с.

- Самойлова Е.М. Почвообразующие породы. М.: МГУ, 1991. 176 с.

- Словарь современных географических названий / под ред. В.М. Котлякова. Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 832 с.

- Урал - новая геологическая провинция фарфорового камня: препринт. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1987. 56 с.

- Faria K.C.P., Holanda J.N.F. Incorporation of sugarcane bagasse ash waste as an alternative raw material for red ceramic // Ceramica. 2013. N 59. P. 473-480.

- Junkes J.A., Prates P.B., Hotza D., Segadaes A.M. Combining mineral and clay-based wastes to produce porcelain-like ceramics: An exploratory study // Applied Clay Science. 2012. N 69. P. 50-57.

- Peter W. Scott, John M. Eyre, David J. Harrison and Andrew J. Bloodworth Markets for industrial mineral products from mining waste // Geological Society, London, Special Publications. 2005. N 250. P. 47-59.

- Siddiqui A.R., Pal M., Bhattacharya D., Das S.K. Iron and steel slag: an alternative source of raw materials for porcelain ceramics // Global NEST Journal. 2014. Vol. 16, N 4. P. 587-596.

- Swapan Kumar Das, Jiten Ghosh, Ashok Kumar Mandal, Nar Singh, Surajit Gupta Iron Ore Tailing: A Waste Material used in Ceramic Tile Compositions as Alternative Source of Raw Materials // Transactions of the Indian ceramic society. 2012. Vol. 71, N 1. P. 21-24.