Неудовлетворенность граждан демократией и протест: Россия в европейском контексте

Автор: Сафронов Вячеслав Владимирович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социально-политические исследования

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В современных демократиях немало «неудовлетворенных демократов», которые сохраняют приверженность демократическим ценностям, но недовольны политической системой в стране. Высказывалось предположение, не получившее пока убедительного подтверждения, что такие «критически настроенные граждане» будут способствовать дальнейшей демократизации, активно используя для этого политический протест. Для проверки этого предположения использовались данные Европейского социального исследования 2012 г. и Всемирного банка для 27 стран, которые анализировались статистическими методами иерархического двухуровневого (логистического) моделирования. Показатель протестной активности - участие в подписании петиций, бойкотах или законных демонстрациях. Исследование продемонстрировало, что такой протест получил широкое распространение в Западной Европе, но не в новых демократиях Восточной и Центральной Европы. Рассогласование между демократическими ценностями и оценками состояния демократии особенно отчетливо проявляется, на- против, в новых режимах. Это рассогласование играет существенную роль в мобилизации протестной активности, но только при благоприятных социетальных условиях, когда в обществе имеются ресурсы и политические возможности. Россия относится к числу стран с высоким уровнем демократической неудовлетворенности, но низкими показателями общественных ресурсов и особенно политической открытости, так что критические настроения не побуждают наших сограждан к регулярному использованию акций прямого давления на власти для развития подлинных демократических институтов.

"неудовлетворенные демократы", протестные акции, общественные ресурсы и политические возможности, старые и новые демократии европы, двухуровневое моделирование, европейское социальное исследование 2012

Короткий адрес: https://sciup.org/142182176

IDR: 142182176

Текст научной статьи Неудовлетворенность граждан демократией и протест: Россия в европейском контексте

Введение в проблему: «неудовлетворенные демократы» и политический протест

В конце 1990х гг. в научном дискурсе, посвященном состоянию демократии в мире, вновь зазвучала тема нарастания кризисных явлений, как и после бурного конца 60х — начала 70х гг. с массовыми протестными движениями (Crozier, Huntington and Watanuki 1975). Даже в наиболее развитых странах со стабильными демократическими режимами стали отчетливо проявляться признаки кризиса легитимности.

Всестороннему рассмотрению этой проблемы посвящена важная книга под редакцией П. Норрис «Критичные граждане: Глобальная поддержка демократического правления», объединившая многих известных исследователей (Norris, ed. 1999). Анализ, разрабатывающий концепцию поддержки политической системы как многоуровневого феномена (Easton 1965), показал: «Во многих странах в последние годы отчетливо и последовательно снижалась политическая поддержка властных институтов, но не демократических ценностей и принципов <…> в нарождающихся и переходных демократиях, как и в некоторых стабильных демократиях, граждане очень критичны в своих оценках того, насколько хорошо работает режим. Между идеалами и реальностью наблюдается растущее напряжение. Это могло привести к появлению более 'критичных граждан' или даже 'разочарованных демократов'» (Norris 1999, p. 27). Этот вывод подтверждается, среди прочего, и данными WVS (World Values Survey, начало и середина 1990х): «Значительное число людей по всему миру, — пишет Г.-Д. Клингеманн, — можно назвать 'неудовлетворенными демократами'. Они определенно одобряют демократию как способ правления, но недовольны тем, как в настоящее время действует их система» (Klingemann 1999, p. 32). В развитых индустриальных демократиях, отмечает Р. Далтон, «граждане становятся все более отдаленными от политических партий, более критичными к политическим институтам и менее позитивными к властям», однако «скептицизм не поразил сколько-нибудь заметно поддержку демократических принципов и политического сообщества» (Dalton 1999, p. 74).

Дальнейшие исследования подтвердили, что в новых и старых демократиях не все обстоит благополучно с легитимностью политических режимов. В книге, посвященной «эрозии политической поддержки в развитых индустриальных демократиях», Р. Далтон подкрепляет свое прежнее заключение — проблемы современных демократий связаны с изменением воззрений граждан, которые «становятся недоверчивыми к политикам, скептически настроенными к демократическим институтам и лишенными иллюзий относительно функционирования демократического процесса» (Dalton 2004, p. 1). Недавно П. Норрис еще раз обратилась к проблеме «критичных граждан», представив ее систематический анализ в монографии «Демократический дефицит» (другое обозначение для рассогласования демократических устремлений и реалий) (Norris 2011). Выявленные факты говорят, вопреки сложившемуся мнению, о лишенных определенной направленности флуктуациях оценок, выражающих отношение граждан к политическим режимам, — «общест- венная поддержка политической системы не снизилась сколько-нибудь существенно ни в установившихся демократиях, ни среди широкого ряда стран по всему миру». Тем не менее, «во многих государствах сегодня, — пишет Норрис, опираясь на анализ материалов WVS, — удовлетворенность работой демократии продолжает отставать от общественных чаяний» (см. обобщения в Chapter 12).

О таком отставании свидетельствуют и опросы Сравнительного исследования электоральных систем (Comparative Study of Electoral Systems, CSES, second module, 2001-2006) (Dahlberg, Linde and Holmberg 2013). «В современных демократиях, — отмечено в этом исследовании, — обнаруживаются значительные доли граждан, заявляющих о лояльности демократии как способу организации общества, но выражающих одновременно недовольство тем, как на практике работает демократическая политическая система» (Dahlberg, Linde and Holmberg 2015, p.30).

Г.-Д. Клингеманн, сопоставляя данные 1999 и 2008 гг. (European Values Study / World Values Survey), показал, что большинство граждан Западной и Восточной Европы поддерживают демократию — «более двух третей европейцев в 2008 г. предпочитают демократию автократии», но при этом около половины негативно оценивают ее функционирование в своих странах, причем эти показатели мало изменились за десять лет. «Неудовлетворенные демократы» составляют заметную группу: «В обеих временных точках в среднем около одной трети граждан ценит демократию как идеал, но выражает неудовлетворенность тем, как в реальности действует демократический режим». В старых демократиях выше поддержка демократического правления и ниже неудовлетворенность режимом, чем в новых. За десятилетие в последних доля «неудовлетворенных демократов» несколько сократилась, однако в Западной Европе она заметно выросла (на четырнадцать процентных пунктов) (Klingemann 2014, p. 138-139).

Феномен «критичных граждан» продолжает привлекать внимание исследователей, поскольку предполагается, что он может повлечь за собой очень серьезные последствия для представительной формы правления, прежде всего в области гражданского политического участия, без которого невозможно себе представить такое правление. Высказывались опасения, что эрозия поддержки основных демократических институтов со временем приведет к утрате веры в демократические ценности, отчуждению граждан от политики и распространению политической пассивности. Несогласные с этой точкой зрения считают, напротив, что неудовлетворенные демократы будут содействовать дальнейшему развертыванию процесса демократизации, используя для этого не только выборы и другие устоявшиеся способы воздействия на политику, но и протест, организованный «новыми общественными движениями», выражающими их интересы.

Многие исследования могут служить обоснованием предположения о демократизации, зачастую, правда, в опоре на косвенные свидетельства. Так, в работе С.Г. Барнса, M. Каазе и их коллег «Политическое действие», заложившей основы современных сравнительных исследований политического участия граждан (Barnes, Kaase et al. 1979), было показано, что не депривация, вопреки известным теориям, вовлекает людей в политику (Barnes, Farah, and Heunks 1979). Ключевые факторы «конвенциональных» форм участия — способность к «идеологической концептуализации» и позитивные аттитюды к политической системе (властям, проводимой политике и институтам), однако эти переменные играют меньшую роль в побуждении к протесту, хотя и в этом случае важны левая идеологическая идентификация и негативное отношение к политическим структурам. «Потенциал протеста» выше у представителей младших поколений и зависит главным образом от приверженности «постматериа- листическим ценностям» (Farah, Barnes, and Heunks 1979; Inglehart 1979). Положение о зависимости протестной активности в обществах постмодерна от культурного изменения, связанного с постепенным снижением значимости «материалистических» ценностей и нарастанием важности «постматериалистических» ценностных ориентиров, находило систематическое подтверждение в последующих исследованиях, в том числе и в работах выдвинувшего эту идею Р. Инглехарта. Анализ опросных сведений для США, Западной Германии и Нидерландов (Political Action surveys 1974, 1980-81) показал: «Постматериалисты обнаруживают в 1974 г. намного более высокие уровни протестного потенциала, чем материалисты», более того «в каждой из стран те, кто придерживался постматериалистических ценностей в 1974, с гораздо большей вероятностью сообщали об участии в протестных действиях в 1980-1981, чем материалисты» (Inglehart 1990, p. 311-312). Сдвиги в культуре — распространение постматериализма — вызывают в целом ряде стран (WVS 1981, 1990), согласно результатам Инглехарта, падение доверия к укорененным общественным и государственным институтам (полиции, вооруженным силам, церкви, парламентам, политикам) и ведут к изменению политической активности граждан — «направляемое элитами участие становится слабее, но более автономные и активные формы действия усиливаются» (в том числе такие, как подписание петиций, бойкоты и демонстрации) (Inglehart 1997, p. 311). Культурные изменения, как доказывают эти работы, способствуют развитию демократии. Анализируя последующую «волну» WVS (охватывает страны, в которых сосредоточено около 85% живущих в мире людей), Р. Инглехарт и К. Велцел приходят к заключению: «Нарастающие ценности самовыражения (наименование более широкого, чем постматериализм, ценностного синдрома — ВС) пробуждают общественные силы, которые действует в поддержку демократии, помогая установить демократию там, где ее еще не было, и усилить, если она уже существовала, способствуя эффективности демократических институтов» (Inglehart and Welzel 2005, p. 299).

Культуралистские объяснения протестных действий получили развитие в недавних исследованиях, выполненных с использованием статистического аппарата многоуровневого моделирования. Р. Далтон с коллегами (WVS 1999-2002) обнаружили, что граждане, обладающие ресурсами, «те, кто достаточно хорошо обеспечен, у кого выше образование или вовлеченность в социальные группы, с большей вероятностью используют протест <…>. Кроме того, политические ценности, такие как пост-материалистические предпочтения и левые ориентации, в значительной мере формируют протестное участие». Были обнаружены также значимые интеракции между факторами, характеризующими страны, и переменными индивидуального уровня: «Экономическое развитие и открытые демократические институты облегчают трансляцию индивидуальных ресурсов в политическое действие <…> влияние идеологических характеристик — пост-материализма и левых/правых аттитюдов — значительно усиливается в богатых демократических странах» (Dalton, Van Sickle and Weldon 2010, p. 71-72). К. Велцел, развивая новую версию теории культурного изменения — постепенного распространения «ценностей устремлений к свободе» (emancipative values), приходит (данные WVS 20052008) к сходным заключениям, обнаружив, что приверженность этим ценностям действительно способствует вовлечению граждан в активность общественных движений (петиции, бойкоты, демонстрации). Кроме того, было установлено, что ключевой фактор социетального уровня — распространенность в культуре ценностной приверженности свободе: его взаимодействие с индивидуальными предпочтениями значительно усиливает их влияние. Устремления к сво- боде с особенной силой стимулируют протестную активность в обществах, где они уже получили широкое признание (Welzel 2013, Ch. 7, p. 215-246).

Хотя приведенные факты могут служить косвенным свидетельством о демократической активности «критичных граждан», прямая проверка этого предположения не приводит к однозначным результатам.

Как выяснил Г.-Д. Клингеманн в уже упоминавшейся работе, по сравнению с не демократами «постматериалистов непропорционально много среди и удовлетворенных демократов и неудовлетворенных демократов», особенно — среди последних, причем как в 1999, так и в 2008 г., в старых и новых демократиях (Klingemann 2014, p.141). В обоих временных срезах приверженность демократической системе была в преобладающем большинстве стран Западной Европы, как и в явном большинстве Восточной, положительно связана с протестным потенциалом. Однако «неудовлетворенные демократы» по готовности к протесту не отличались от «удовлетворенных демократов». Эти результаты согласуются с выявленными ранее фактами, согласно которым аттитюды граждан к представителям власти и политическим институтам в развитых индустриальных демократиях (WVS 1995-1998) не связаны с протестом, тогда как «поддержка демократических ценностей является сильным стимулом протестной активности» (Dalton 2004, p. 177).

Согласно результатам изучения политической активности — участия в голосовании, интереса к политике, посещения политических собраний и частоты контактов с политиками — в восьми африканских демократиях (Afrobarometer surveys), «маловероятно, что неудовлетворенные демократы будут бороться за продвижение к демократии, поскольку они политически пассивны, несмотря на их критический настрой и неудовлетворенность» (Doorenspleet 2012, p.292).

Зависимости, полученные при многоуровневом регрессионном анализе данных CSES 2001-2006, также противоречат предположению, согласно которому неудовлетворенные демократы не только не представляют угрозы представительной демократии, но, напротив, являются ресурсом ее развития, поскольку отличаются хорошим образованием, интересом к политике, критическим настроем и склонны к политическому участию. Были выявлены «отрицательные, или незначимые, взаимосвязи между демократическим недовольством и такими переменными, как электоральное участие, партийная идентификация и политическая информированность» (Dahlberg, Linde and Holmberg 2015, p. 31). В этом случае, правда, протестные проявления остались за рамками изучавшегося репертуара политических действий.

Это утверждение опровергает еще одна работа, в которой с помощью двухуровневого моделирования (по данным WVS 1999-2004) изучались три типа политических акций — петиции, бойкоты и демонстрации. Оказалось, что «переменная демократической критичности оказывает существенное воздействие на все эти виды активности. А именно — критичные демократы наиболее активно выражают свою неудовлетворенность, несогласие с правительством и требуют политических реформ» (Qi and Shin 2011, p. 254)

С этим выводом не согласуются результаты П. Норрис, посвятившей обсуждаемой проблеме главу в своей книге, посвященной всестороннему рассмотрению феномена демократического дефицита (Norris 2011, Chapter 11). Проанализировав две разновидности вовлеченности граждан в политику (WVS 2005-2007) — гражданскую заинтересованность (учитывает важность политики для человека, интерес к ней и голосование на парламентских выборах) и участие в протестных акциях (подписание петиций, бойкоты товаров и демонстрации), — Норрис сообщает, что «граждане с более выраженными демократическими притязаниями и большей удовлетворенностью демократией были сильнее заинтересованы политикой и общественными делами», а также, что «те, кто разделял демократические устремления» и «кого не удовлетворяла работа демократии в своей стране», со значительно большей вероятностью участвовали в протестной политике». Однако, «демократический дефицит» (разность между оценками важности для человека жить при демократии и того, насколько, по его мнению, демократическим является правление в стране) «не позволяет предсказать выраженность гражданского интереса, который возникает главным образом под влиянием других факторов, таких как образование и политические знания». Этот дефицит имеет, однако, существенное значение, «снижая склонность к участию в протестной политике, а не <…> повышая ее» (Norris 2011, p. 224-225).

Таким образом, вопрос о последствиях появления заметного слоя «неудовлетворенных демократов» (феномена «критичных граждан», «демократического дефицита») для политической активности остается открытым. Косвенные свидетельства указывают на позитивный сценарий — культурное изменение влечет за собой политические перемены, способствуя развитию демократии. Граждане, разделяющие новые ценности («постматериализма», «самовыражения» или «стремления к свободе»), активно участвуют в протестных акциях, направленных на демократизацию политической системы, и их особенно много как раз среди «неудовлетворенных демократов». Однако попытки, все еще немногочисленные, напрямую проверить предположение об активном участии в политике, в том числе и в протестных акциях, представителей этой категории, приводят к противоречивым результатам. Представленное ниже исследование служит дальнейшему прояснению данного вопроса.

Цели и методы исследования

Настоящая работа посвящена сравнительному исследованию ненасильственного, не нарушающего законов протеста, получившего заметное распространение в политической жизни европейских стран. Сегодня многие граждане этих стран, особенно Западных демократий, используют такие акции, как подписание петиций, бойкоты и демонстрации, для отстаивания своих интересов. Высказывалось соображение, что распространение прямых акций давления на власть может иметь позитивное значение для политического устройства этих стран, способствуя его дальнейшей демократизации. Это связано с предположением о том, что протест является выражением идейных устремления сторонников развертывания демократического процесса — «критически настроенных граждан», тех людей, которые выражая строгую приверженность ценностям демократии, недовольны их воплощением в жизнь в политических режимах своих стран. Однако исследовательские проекты, направленные на подтверждение этого предположения, не принесли убедительных свидетельств в его поддержку. Предпринятое нами исследование как раз нацелено на прояснение данной проблемы — является ли критическое отношение к состоянию демократии, обусловленное рассогласованием желательного и действительного, одним из идейных оснований протестной активности в современной Европе.

Анализ этой проблемы подразумевает решение нескольких задач. Во-первых, нам предстоит выяснить, насколько массовыми стали ненасильственные протестные действия в Европе, в каких странах они превратились в регулярные средства оказания политического давления. Во-вторых, проанализировать, связана ли мобилизация протеста с отношением граждан к демократии — критичностью к действующей политической системе, обусловленной ее несоответствием демократическому идеалу. В-третьих, проверить предположения, выдвинутые в теориях общественных движений, о способствующих протесту контекстуальных условиях — наличию в обществе ресурсов и политических возможностей. Предшествующие исследования позволяют предположить, что влияние критического отношения к демократии на мобилизацию протеста может зависеть от контекста: при усилении указанных условий — повышении ресурсной обеспеченности общества и расширении политический открытости — это влияние будет, скорее всего, проявляться с все большей отчетливостью.

В исследовании анализируются эмпирические данные, собранные в Европейском социальном исследовании 2012 года (European Social Survey; ESS Round 6… 2012) при проведении репрезентативных национальных опросов в 27 странах (средний размер выборки 1870 человек), включая: Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Израиль, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Литву, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Словакию, Словению, Украину, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

Сведения об участии в протестных акциях были получены из ответов респондентов на следующие анкетные вопросы: «Можно по-разному пытаться улучшить положение дел в [Стране] или избежать принятия неправильных решений. Предпринимали ли Вы на протяжении последних 12 месяцев что-либо из того, что я сейчас назову?». Список возможных политических действий включал и интересующие нас виды активности: «Подписывали петиции, обращения, открытые письма?», «Принимали участие в законных демонстрациях?», «Бойкотировали, отказывались от покупки или потребления каких-либо товаров или услуг, чтобы выразить свой протест?» (да / нет). Показатели протеста в дальнейшем анализе — это индекс участия хотя бы в одной из этих акций (0 — ни в одной из трех, 1 — в одной или более), а также три дихотомические переменные, свидетельствующие отдельно о подписании петиций, бойкотировании и участии в демонстрации (0 — нет, 1 — да).

Независимые переменные, на которых сосредоточивалось наше внимание, измеряют степень критичности участников опросов к действующей в стране политической системе с точки зрения того, насколько демократической она является по отношению желательному состоянию. Одна из переменных такой критичности свидетельствует о рассогласовании между ценностной приверженностью демократии, измеренной по оценке респондентом важности жить при этом политическом устройстве, и его представлением о том, насколько демократической является страна. Другая переменная позволяет учесть такие рассогласования между оценками важности основных характеристик либеральной разновидности демократии и их воплощения в политической системе. Способ конструирования этих индексов и их характеристики будут описаны в соответствующих разделах ниже.

Воздействие переменных критического отношения к демократии на протест анализировалось при контроле основных факторов, которые, согласно накопленным научным фактам, способствуют политическому участию. В известных работах по анализу политических неравенств, выполненных С. Вербой и его коллегами (Burns, Schlozman, Verba 2001; Schlozman, Verba, Brady 2012; Verba and Nie 1972; Verba, Nie, Kim 1978; Verba, Schlozman, Brady 1995), было установлено, что политическая активность индивида зависит, прежде все- го, от его социально-экономического статуса — повышается с ростом образования, доходов, профессионального положения. Статус служит аккумуляции ресурсов, необходимых для занятия политикой, — «гражданских навыков» организационной и коммуникативной деятельности, а также денег и свободного времени. Высокое социальное положение способствует также психологической вовлеченности в политику — формированию у человека интереса к ней, уверенности, что на нее можно повлиять, чувства гражданского долга, политических знаний. Кроме того, человека с заметным статусом будет с большей вероятностью окружать социальная среда, способствующая политическому рекрутированию. Следуя этим указаниям, в нашей работе контролировались три переменных. Во-первых, образование, как показатель когнитивных и гражданских навыков, — суммарное число лет, которые участники опросов посвятили получению образования в формальных учреждениях (школе, училище, колледже, институте или университете и т.п.). Во-вторых, в качестве свидетельства психологической вовлеченности — показатель интереса человека к политике (самооценка при ответе на широко используемый вопрос о том, в какой мере респондента интересует политика, — по шкале от «совсем не интересует» до «очень интересует»). В-третьих, учитывалась интеграция индивида в сети социальных взаимодействий, зафиксированная с помощью индекса «структурного» социального капитала (построен как среднее арифметическое ответов на вопросы о том, а) живет ли респондент один или нет, б) есть ли у него близкие люди, с которыми можно обсудить проблемы личной жизни, в) как часто он встречается на досуге с друзьями, родственниками и коллегами по работе, г) насколько часто ему приходилось в течение последних 12 месяцев работать в добровольной ассоциации или благотворительной организации; при калькуляции значений индекса шкалы этих вопросов преобразовывались, так что могли изменяться от 0 до 1, и значение присваивалось, если были даны ответы не менее чем на два из них)*.

Протестная активность, как вытекает из формулировки проблемы и задач исследования, может быть связана не только с различиями между индивидами, которые позволяют описать указанные переменные, зафиксированные ESS-опросами, но и с контекстуальными факторами — в одних общественных условиях она является более вероятной, чем в других. Более того, идеологические расслоения, отделяющие «критичных граждан» от довольных демократическим status quo, могут со всей определенностью проявляться в одних контекстах, где получили развитие факторы, способствующие подъему общественных движений, но не играть существенной роли в протестной мобилизации в странах, где эти факторы остаются недостаточно развитыми. К числу таких факторов, как показали Р. Далтон, А. ван Сикле и С. Уэлдон (Dalton, van Sickle and Weldon 2010), опираясь на две основные концепции подъема современных общественных движений — теорию мобилизации ресурсов и теорию политических возможностей, следует в первую очередь отнести уровень благосостояния страны, говорящий о наличии в обществе разнообразных ресурсов, важных для организации политических акций, и ее политическую открытость, позволяющую гражданам пользоваться de facto демократическими правами и свободами. Показатель ресурсов в нашей работе

— Валовой национальный доход на душу населения (World Bank, GNI per capita, PPP, international $, 2012, см. URL: < >). Политическая открытость измерялись с помощью обобщенного индикатора «Демократические права и свободы» (World Bank, Worldwide Governance Indicators, WGI, Voice and Accountability, 2012, см. URL: < wgi/>), указывающего на неодинаковые в разных странах возможности участия граждан в избрании властей, степени соблюдения в них свободы выражения мнений, свободы ассоциаций и независимости СМИ. Учитывая тесную корреляцию между этими показателями, нами рассчитывался генерализованный индекс общественного развития, учитывающий оба аспекта — наличие в стране ресурсов и политических возможностей (после преобразования шкал — изменение в диапазоне от 0 до 1 — вычислялось среднее арифметическое значение).

Статистический аппарат, позволяющий анализировать представленные данные — дихотомическая зависимая переменная, иерархическая структура, в которой индивиды, отличающиеся по социальным и идеологическим признакам, соотносятся со странами, описываемыми контекстуальными факторами, — относится к методам двухуровневого логистического моделирования. Такое моделирование осуществлялось с помощью специализированного пакета программ — HLM (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling, см. Raudenbush and Bryk 2002, Ch. 10; при описании результатов используются обозначения, принятые в этой книге). Анализировались модели со «случайными коэффициентами» и интеракциями между переменными 1-го уровня (индивидуальных различий) и факторами 2-го уровня (контекстуальных отличий между странами). При этом шкалы всех переменных и факторов преобразовывались так, что они изменялись в диапазоне от 0 до 1, что позволяет напрямую сравнивать силу их воздействия. Переменные 1-го уровня центрировались относительно средних значений в каждой из стран, а 2-го уровня — относительно общего среднего значения. Опросные данные взвешивались в ходе анализа с помощью переменной pspwght (post-stratification weights), которая устраняет искажения в национальной выборке, вызванные неодинаковыми вероятностями включения в нее, отображением в ней только части населения и ошибками из-за систематической склонности определенных людей к уклонению от ответов (подробнее см. URL: < methodology/>).

Распространенность протестных акций в Европе

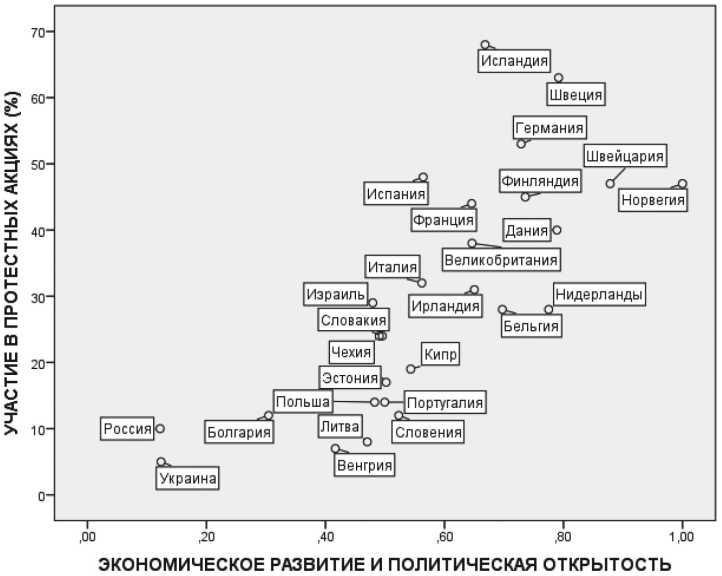

Участие граждан в протесте, включая такие акции, как подписание петиций и обращений в адрес властей, бойкот товаров и услуг и участие в демонстрациях, организованных в соответствии с требованиями закона, очень сильно различается в странах Западной Европы и бывших коммунистических государствах. Вопреки очевидному соображению, что люди вроде бы должны протестовать там, где им приходится испытывать материальные трудности из-за невысокого развития экономики и где трудно достучаться до власти по причине неразвитости промежуточных институтов, связывающих их с обществом, протестная активность, как видно на рисунке 1, получает все большее распространение, напротив, по мере того, как в стране растет уровень душевого валового национального дохода в сочетании с расширением политических прав и свобод граждан — с ростом значений на- шего индекса, учитывающего эти аспекты общественного развития.

В таких странах, как Швеция, Исландия, Германия, Швейцария или Норвегия, получивших самые высокие значения этого индекса, протест имеет наибольшее распространение — в течение двенадцати месяцев в нем участвовали от половины до двух третей граждан (старше 14 лет). Обращение к «мягким» средствам прямого политического давления гораздо реже встречается в посткоммунистических государствах, менее развитых — по европейским меркам — и экономически и политически. Так, на Украине, в Венгрии, Литве и России к протесту прибегали лишь очень немногие участники опросов (от 5% до 10%).

Таким образом, в западных европейских демократиях петиции, бойкоты и реже — законные демонстрации входят в число важных средств воздействия граждан на принятие политических решений, к которому достаточно регулярно обращается значительная часть общества, а в наиболее экономически благополучных и политически открытых странах — даже большинство граждан. Для многих новых демократий, появившихся в Центральной и Восточной Европе, гражданский протест в узаконенных формах не характерен — подавляющее большинство здесь остается пассивным.

Неудовлетворенность демократиейи участие в протесте

Полученные в ESS 2012 опросные данные дают возможность использовать несколько подходов к интересующей нас проблеме влияния демократических ценностей и неудовлетворенности состоянием демократии в стране на обращение граждан к ненасильственному протесту. Один из них позволяет воспроизвести методологию анализа «демократического дефицита» (другое обозначение для расхождения оценок важности демократии и ее состояния) и проверить заключение о том, что этот дефицит способствует подавлению, а не укреплению, склонности к протесту (Norris 2011, p. 219-235).

При этом используются сведения, полученные от респондентов при ответе на следующие вопросы анкеты: (а) ценностная приверженность демократии — «Насколько важно для Вас жить в стране с демократической формой правления?», шкала от 0 — «совершенно не важно» до 10 — «чрезвычайно важно»; (б) оценка состояния демократии — «В целом, насколько демократической Вы считаете нашу страну?», шкала от 0 — «совершенно не демократической» до 10

Рисунок 1 . Протестная активность и общественный контекст

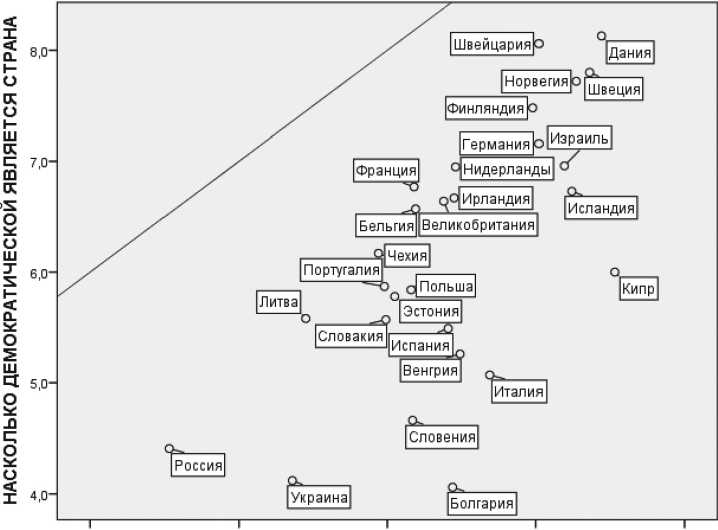

— «полностью демократической». В Европе, как видно на рисунке 2, средние оценки важности демократии и состояния политической системы заметно варьируют.

Большинство в любой из изучавшихся стран заявляют, что предпочитают жить именно при этой форме правления (средние оценки больше середины шкалы — 5-ти баллов), однако в России и на Украине, как и во многих других посткоммунистических государствах, а также в некоторых странах на юге Европы, приверженность демократии не имеет такого почти всеохватного распространения в обществе, как на северо-западе, особенно — в Дании, Швеции, Норвегии и Исландии.

В Болгарии, на Украине, в России и Словении общественное мнение оценивает состояние демократии ниже средней градации шкалы — большая часть их граждан полагает, что политическая система остается по преимуществу не демократической. Немного выше такие оценки в других бывших странах социализма и средиземноморских режимах: в них все же преобладают убеждения о соответствии политической систе-

Рисунок 2. Важность демократии и оценки ее состояния в странах Европы (средние значения, шкалы [0, 10])

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

НАСКОЛЬКО ВАЖНО ЖИТЬ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ

мы демократическим принципам, правда, далеко не полном. Еще выше они в Западной Европе, а самыми демократическими — но тоже с оговорками, о которых свидетельствуют средние оценки, не превышающие восьми баллов, — считают свои страны участники опросов в Дании, Швейцарии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Наклонная линия на рисунке 2 — это диагональ, свидетельствующая о соответствии между общественными воззрениями на важность демократического правления и на осуществление его принципов в политической системе. Ни в одной из стран нет баланса этих воззрений, и нигде представления о состоянии демократических институтов не превышают того уровня, который считается желательным. Напротив, все страны оказались расположенными ниже диагонали, что свидетельствует об отставании — в представлениях граждан — действительного положения дел от желательного (расстояние от точек расположения стран до этой линии говорит о степени выраженности такого отставания).

На индивидуальном уровне нами рассчитывался индекс критического отношения к демократии, представляющий собой разность между оценками респондентом ее важности и реального состояния. Этот индекс может меняться от -10 до +10, причем сокращение отрицательных значений говорит об уменьшении «избыточной» демократизации (оценка состояния превышает оценку важности), а увеличение положительных — о все большей критичности человека к действующему режиму при соотнесении с его представлением о важности демократии. Наибольшие показатели критичности — в Болгарии (среднее значение индекса 4.4 балла), Италии, на Кипре, Украине, в Словении и Венгрии (более 3.0 баллов), а самые низкие — в Швейцарии (1.0 балл), а также Дании, Франции, Финляндии и Нидерландах (не более 1.5 баллов). В России значение индекса равняется 2.2 — она занимает среднюю позицию в упорядоченном списке стран.

Результаты двухуровневого логистического моделирования, нацеленного на проверку предположений о связях между отношением человека к демократии и его участием в акциях протеста, представлены в таблице 1. Показатель протеста — дихотомическая переменная, отделяющая тех, кто в течение последних 12 месяцев принимал участие хотя бы в одной из акций — подписании петиции, бойкоте или законной демонстрации.

В каждой из представленных моделей контролировались переменные индивидуальных различий, играющие, как сви- детельствуют исследования, существенную роль в политической мобилизации. Это — во-первых, образование, способствующее вовлечению в политическую активность, включая протест, благодаря ресурсам — прежде всего когнитивным и коммуникативным навыкам, необходимым для того, чтобы разбираться в политике и взаимодействовать с другими людьми для отстаивания своих интересов. Во-вторых, такая активность подразумевает соответствующую мотивацию — заинтересованность политикой. В-третьих, мобилизационную доступность — вхождение индивида в неформальные и формальные сети социальных взаимодействий (социальный капитал), позволяющие организаторам уведомить его о политических акциях и привлечь к участию в них. Приведенные в таблице гамма-коэффициенты для этих переменных в полной мере подтверждают высказанные положения: с ростом образования, интереса к политике и социального капитала заметно повышается вероятность участия в протесте. (По величине приведенные гаммы, статистически значимые на высоком уровне, существенно превосходят те, которые характеризуют влияние целого ряда факторов, проверявшихся на предварительной стадии анализа, включая гендерные и возрастные различия, личную неудовлетворенность — материальным положением и жизнью в целом, политическое недовольство по показателям доверия парламенту и другим политическим и государственным институтам, неудовлетворенности состоянием экономики и руководством страны; все эти факторы не учитываются в уравнениях, поскольку — даже при высокой статистической значимости, появляющейся вследствие очень большого числа индивидов на первом уровне, — разница процентных показателей оказывалась весьма скромной).

Различия между странами, связанные с экономическим развитием и политической открытостью, играют очень важную роль, определяя в значительной мере уровень протестной активности в обществе (самая высокая во всех трех моделях гамма, 4.13-4.17, p<0.000). С ростом значений индекса «ресурсы и открытость» существенно увеличивается распространенность в обществе такой активности. Интеракции контрольных переменных с этим индексом свидетельствуют, что их воздействие на протест является сходным в разных контекстах (гаммы невелики и за пределами или на грани статистической значимости).

В модели 1 проверялось, способствует ли приверженность демократическим ценностям участию в акциях проте- ста. Как показано в таблице 1, коэффициент для переменной «важность демократии» оказался положительным — чем выше оценка важности, тем больше вероятность вовлечения в протестные действия (гам-ма=0.76, p<0.000), однако небольшим по величине (заметно меньше по сравнению с контрольными гаммами). И такая зависимость, согласно интеракции между этой переменной и индексом межстрановых отличий, чуть более отчетливо начинает проявляться в обществах, обладающих большими экономическими ресурсами и поли

Таблица 1. Протест и отношение граждан к демократии в контексте различий между странами по экономическому развитию и политической открытости

(Двухуровневые логистические модели с интеракциями между переменными 1-го и 2-го уровней)

|

ПЕРЕМЕННЫЕ: |

Модель 1 |

Модель 2 |

Модель 3 |

||||||

|

Y |

Т-ratio |

Sig. |

Y |

Т-ratio |

Sig. |

Y |

Т-ratio |

Sig. |

|

|

УРОВЕНЬ 1: |

|||||||||

|

Intercept |

-1.14 |

-8.7 |

.000 |

-1.12 |

-8.5 |

.000 |

-1.12 |

-8.5 |

.000 |

|

Образование |

2.55 |

15.4 |

.000 |

2.64 |

15.4 |

.000 |

2.59 |

15.0 |

.000 |

|

Интерес к политике |

1.35 |

18.1 |

.000 |

1.46 |

18.9 |

.000 |

1.38 |

18.9 |

.000 |

|

Социальные сети |

1.62 |

15.4 |

.000 |

1.69 |

16.7 |

.000 |

1.65 |

16.5 |

.000 |

|

Важность демократии |

0.76 |

4.9 |

.000 |

||||||

|

Состояние демократии |

-0.40 |

-3.8 |

.001 |

||||||

|

Критичность к демократии |

1.55 |

10.3 |

.000 |

||||||

|

УРОВЕНЬ 2 |

|||||||||

|

Индекс «ресурсы и открытость» |

4.16 |

7.3 |

.000 |

4.17 |

7.2 |

.000 |

4.13 |

7.2 |

.000 |

|

ИНТЕР АКЦИИ |

|||||||||

|

х Образование |

-1.93 |

-1.7 |

.095 |

-1.46 |

-1.3 |

.222 |

-1.58 |

-1.4 |

.181 |

|

х Интерес к политике |

-0.96 |

-2.3 |

.028 |

-0.84 |

-2.0 |

.052 |

-0.86 |

-2.2 |

.039 |

|

х Социальные сети |

-0.72 |

-1.3 |

.195 |

-1.07 |

-1.9 |

.064 |

-0.70 |

-1.3 |

.198 |

|

х Важность демократии |

1.32 |

2.1 |

.050 |

||||||

|

х Состояние демократии |

-0.32 |

-1.1 |

.271 |

||||||

|

х Критичность к демократии |

3.13 |

4.8 |

.000 |

||||||

N1 (индивиды): Модель 1 = 48884, Модель 2 = 48521, Модель 3 = 48051; N2 (страны) = 27.

тической открытостью (гамма=1.32, p<0.050). Оценки состояния демократии в стране, как показывает модель 2, тоже связаны с протестом — с ростом недовольства политической системой, признанием ее недостаточно демократической повышается вероятность участия в акциях прямого давления (гамма=-0.40, p<0.001). И такую связь можно обнаружить при любом состоянии ресурсного обеспечения и политических возможностей (интеракция с индексом статистически незначима). Однако нельзя не признать, что все описанные зависимости оказались достаточно слабыми.

Политическое поведение «критичных граждан» позволяет оценить модель 3. Индекс критического отношения к демократии (разность оценок ее важности и состояния) играет существенную роль в объяснении протеста (гамма=1.55, p<0.000). Чем более критическим оно является, тем выше вероятность участия в акциях. Сила этой зависимости неодинакова — зависит от со-циетального контекста. Она возрастает по мере продвижения от менее к более развитым странам — при увеличении значений индекса «ресурсы и открытость» (об этом свидетельствует межуровневая интеракция между переменными «критичность к демократии» и этим индексом: гам-ма=3.13, p<0.000).

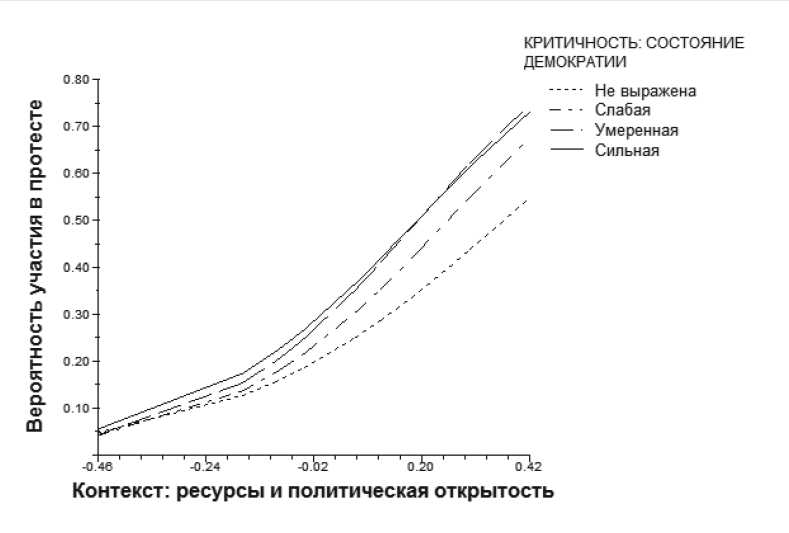

В наглядном виде результаты, характеризующие активность «критичных граждан», представлены на рисунке 3. Он построен с использованием уравнения, аналогичного модели 3, но при представлении переменной «критичность к демократии» четырьмя категориями: Не выражена — разность между шкалой «важно жить при демократии» [0, 10] и оценкой того, насколько демократической является страна [0, 10] от -10 до 0; Слабая — разность 1-2 позиции; Умеренная — 3-

Рисунок 3. Протест и критичность к демократии в контексте общественного развития

(По результатам двухуровневого моделирования)

4; Сильная — 5 или более пунктов (при таком укрупнении переменной удается получить достаточно наполненные градации, хотя в менее развитых странах распределение сдвинуто к категориям с выраженной критичностью, а в более развитых, наоборот, — к категориям с меньшей критичностью, однако даже в последних в градацию «сильная» попадало не менее 5% национальной выборки, более 100 человек).

«Мягкий» протест наиболее распространен, как видно на рисунке, в самых развитых экономически и политически открытых обществах. К нему очень редко прибегают в странах, не обладающих этими качествами. Вероятность обращения к протесту заметно выше для критически настроенных граждан, причем влияние этой переменной становится все более отчетливым по мере благоприятного изменения контекста — увеличения ресурсов общества и политических возможностей. В относительно менее развитых в этом отношении государствах, включая Россию, граждане которых отличаются самыми высокими уровнями критичности, она тем не менее не находит никакого проявления в протесте. Так, на полюсе низких значений индекса «ресурсы и открытость» в протестные действия были вовлечены около пяти процентов респондентов, и различия по признаку критичности практически отсутствовали. При продвижении к противоположному полюсу — с высокими значениями этого индекса — доля участников протестов среди тех, кому не свойственна демократическая критичность, возрастает с 5% до 55%,

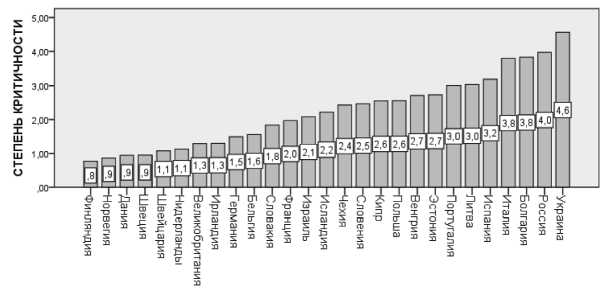

Рисунок 4 . Выраженность критического отношения к либеральной демократии в Европе

но еще значительней увеличивается этот показатель для «критичных граждан» — с 6% до 73%.

Таким образом, критическое отношение к демократии — важный стимул участия граждан в бойкотах, подписании обращений и законных демонстрациях. Люди, признающие, что им важно жить при демократии, но не считающие политическую систему своей страны в полной мере демократической, пытаются оказывать прямое давление на принятие важных общественных решений, однако это происходит только при благоприятном социетальном контексте — наличии ресурсов и политических свобод. В условиях дефицита тех и других фактор демократической критичности утрачивает свое мобилизующее значение.

«Критичные граждане» с либеральным пониманием демократии и протест

Сравнительное исследование состояния демократии в странах мира показывает, что оно зависит от политической культуры — укоренение ценностных устремлений к свободе создает условия для все большей демократизации, способствуя распространению в обществе понимания демократии, соответствующего либеральной трактовке, и критического отношения к ее состоянию (Welzel 2013, ch. 10; Welzel and Alvarez 2014). Предполагается при этом, что либеральная критичность выступает предпосылкой демократической мобилизации. Это утверждение можно проверить, вновь обратившись к данным ESS 2012 года — анкета, использовавшаяся в этом раунде, содержит два блока вопросов, один из которых посвящен выяснению того, насколько важен для демократии, по мнению респондента, целый ряд ее характеристик, соотносимых теоретически с электоральной, либеральной, социальной и прямой разновидностями этой формы правления, а другой позволяет получить его оценки действующей политической системы с точки зрения выраженности этих характеристик (European Social Survey 2013; Ferrin and Kriesi 2014). Нас здесь будет интересовать только либеральная модель, подразумевающая в то же время и соблюдение требований к электоральному типу.

Индекс «либеральной критичности» рассчитывался как среднее значение индикаторов критического отношения к восьми аспектам либеральной демократии, включая четыре характеристики электоральной демократии (свободные и справедливые выборы, конкуренция политических партий, критика правительства оппозицией, смена на выборах правящей партии, не сумевшей решить проблемы избирателей) и четыре — собственно либеральной (свобода критики правительства в СМИ, обеспечение граждан через эти средства информацией, необходимой для оценки правительства, защита прав меньшинств, реализация в суде принципа равенства всех перед законом). Каждый из этих восьми индикаторов представляет собой разность показателя важности данного аспекта для демократического правления и оценки его реализации в политической системе страны, измеренных шкалами от 0 до 10. Значения индекса либеральной критичности (как и показателя критичности, рассмотренного в предшествующем разделе) могут располагаться в диапазоне от -10 до +10 (со сходной интерпретацией: перемещение к середине шкалы означает сокращение «избыточной» демократизации, а движение далее в направлении роста положительных значений — нарастание критичности либерального толка) (при построении двухуровневых моделей шкала этого индекса, как и всех других переменных, преобразовывалась — диапазон изменений от 0 до 1).

Преобладающее большинство в любой из стран отмечало, что для демократии важны названные восемь характеристик: даже самые маленькие средние значения важности, обнаруженные в Словакии, Бельгии, Литве, Франции, России, достигают отметки 8.0-8.1, а самые большие — Кипр, Болгария, Польша, Испания, Швеция — еще примерно на один пункт шкалы больше, 8.8-9.2. Тем не менее, показатели либеральной критичности — средние для стран (по шкале [-10, +10]) — заметно различаются, как это можно увидеть, обратившись к рисунку 4, что обусловлено вариациями общественного мнения о реализации принципов либерально-демократического правления. Наибольшая критичность характерна для граждан Украины (значение индекса 4.6), России (4.0) и Болгарии (3.8), вполне адекватно воспринимающих несоответствие политического устройства своих стран этой форме правления, а наименьшая — для «консенсусных» демократий Финляндии (0.8), Норвегии, Дании и Швеции (0.9), Швейцарии и Нидерландов (1.1), отличающихся высокими уровнями экономического развития, социального равенства и политической открытости.

Иерархические логистические модели, представленные в таблице 2, показывают, как на дихотомическую переменную участия в протесте (хотя бы в одном из трех типов акций — подписании петиции, бойкоте, демонстрации) влияет «либеральная критичность» (при контроле образования, интереса к политике и социального капитала) и как это влияние меняется в зависимости от социетального контекста, представленного тремя факторами — отдельно экономическим развитием и политической открытостью, а также индексом, отражающим их совместное состояние.

Переменная, фиксирующая степень неудовлетворенности состоянием либеральной демократии, оказалась, согласно приведенным в таблице коэффициентам, самым сильным фактором дифференциации протестной активности: кроме основного эффекта (гамма=2.62, p<0.000), у индекса критичности очень высокими оказались гаммы, свидетельствующие об его интеракциях с показателями социеталь-ных различий.

Модель 4 демонстрирует, что общественные ресурсы, накоплению которых способствует высокий уровень ВНД на душу, создают благоприятные условия для мобилизации протеста (гам-ма=3.93, p<0.000). Отчетливая интеракция фактора «ресурсы» с либеральной критичностью (гам-ма=6.87, p<0.000) говорит о том, что ее позитивное воздействие на вовлечение граждан в протестные акции становится все большим по мере увеличения благосостояния страны. Аналогичные закономерности, согласно модели 5, правда, несколько менее выразительные, проступают при анализе другого фактора 2-го уровня — политической открытости (политических прав и свобод) (для основного эффекта этого фактора гамма=3.35, для интеракции 5.57, p<0.000 в обоих случаях). Подтверждением того, что экономическое благосостояние лучше объясняет интересующую нас зависимость, может служить и сопоставление остаточных дисперсий, характеризующих межстрановые различия связей между критичностью и акциями после контроля интеракций. Объясненная дисперсия для таких различий при учете ВНД составляет 59%, а фактора прав и свобод — 46% (рассчитывается по формуле: % Explained=(U0-U)*100/U0, где U0 — дисперсия гамм критичности в разных странах без учета ее интеракций с контекстуальными факторами, а U — после такого контроля).

Факторы 2-го уровня «ресурсы» и «открытость», как отмечалось ранее, достаточно тесно взаимосвязаны (для 27 стран коэффициент корреляции Пирсона=0.73, p<0.000), откуда и схожесть результатов, тем не менее, в определенной мере они могут дополнять друг друга. Действительно, как свидетельствует модель 6, основной эффект индекса «ресурсы и открытость» (напомним, среднее арифметическое значение составляющих, позволяющее уловить в них как общее, так и особенное) проявляется с большей определенностью, чем каждого из факторов по отдельности (гамма=4.19, p<0.000), как несколько более выразительной становится и его интеракция с критичностью (гамма=7.10, p<0.000).

Иллюстрацией к зависимостям между участи

Таблица 2. Протест и критическое отношение граждан к состоянию либеральной демократии в странах Европы с разным уровнем экономических ресурсов и политических возможностей (Двухуровневые логистические модели с интеракциями между переменными 1-го и 2-го уровней)

|

ПЕРЕМЕННЫЕ: |

Модель 4 |

Модель 5 |

Модель 6 |

||||||

|

Y |

Т-ratio |

Sig. |

Y |

Т-ratio |

Sig. |

Y |

T-ratio |

Sig. |

|

|

УРОВЕНЬ 1: |

|||||||||

|

Критичность (либеральная) |

2.62 |

10.4 |

.()()() |

2.62 |

9.2 |

.000 |

2.63 |

10.5 |

.()()() |

|

УРОВЕНЬ 2 |

|||||||||

|

ВНД (ресурсы) |

3.93 |

5.0 |

.000 |

||||||

|

Права и свободы (открытость) |

3.35 |

4.1 |

.000 |

||||||

|

Индекс «ресурсы и открытость» |

4.19 |

7.3 |

.000 |

||||||

|

ИНТЕР АКЦИИ |

|||||||||

|

хРесурсы |

6.87 |

7.1 |

.000 |

||||||

|

х Открытость |

5.57 |

4.2 |

.000 |

||||||

|

х Индекс |

7.10 |

8.3 |

.000 |

||||||

|

ДИСПЕРСИИ |

и |

% Explained |

и |

% Explained |

и |

% Explained |

|||

|

у Критичность (И0=3.270) |

1.334 |

59% |

1.779 |

46% |

1.292 |

60% |

|||

В моделях контролировались переменные образования, интереса к политике, вовлеченности в социальные сети и особенности их влияния при разных уровнях общественного развития. N1 (уровень индивидов) = 47933, N2 (страны) = 27.

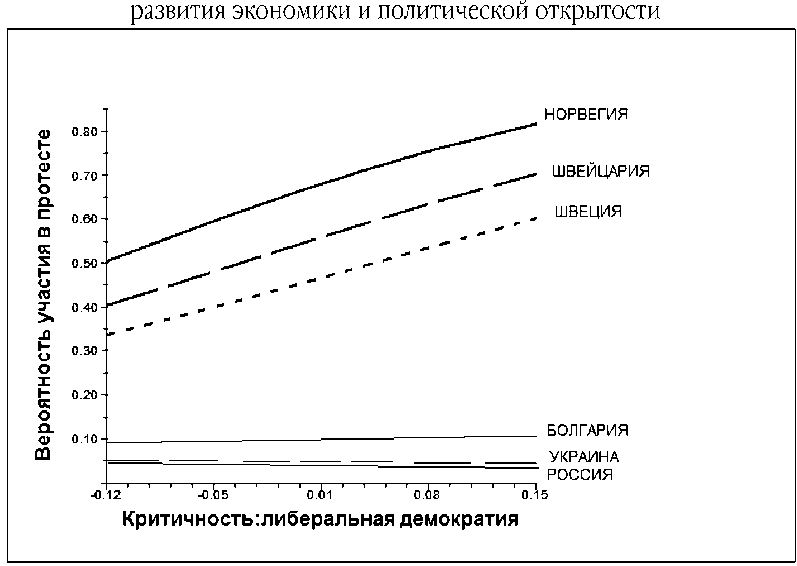

Рисунок 5. Протест и неудовлетворенность либеральной демократией в европейских странах с низкими и высокими значениями индекса

Россия, Украина, Болгария — страны с тремя самыми низкими значениями индекса экономического развития и политических прав и свобод, Норвегия, Швейцария, Швеция — с тремя самыми высокими его значениями. Критичность: либеральная демократия — шкала децилей распределения индекса, фиксирующего степень расхождения между важностью восьми аспектов, характеризующих эту форму политического устройства, и соответствующими оценками реального состояния политической системы.

ем в протесте, либеральной критичностью и фактором «ресурсы и открытость» служит рисунок 5, построенный с использованием уравнения модели 6. На этом рисунке приводятся данные для трех стран с самыми низкими значениями этого фактора, а также для трех — с самыми высокими его значениями. К первым относятся Россия, Украина и Болгария: для них нехарактерно участие в «мягком протесте», и резкий критический настрой многих людей, вызванный недовольством в связи с неразвитостью институтов либераль- ной демократии, не служит различительным признаком политического участия.

Иное дело в Норвегии, Швейцарии и Швеции, отличающихся высоким уровнем экономического развития и политической открытости. Здесь обращения, бойкоты и демонстрации, проводимые с соблюдением законодательства, стали широко использоваться гражданами для защиты своих интересов. Критические настроения, связанные с воспринимаемым рассогласованием между принципами либеральной де- мократии и их воплощением в жизнь, хотя и гораздо менее распространенные, чем в тройке названных выше по-сткоммунистичес-ких обществ, служат важным стимулом мобилизации протеста.

Итак, анализ политического поведения «критичных граждан», недовольных несоответствием политического устройства своих стран принципам либеральной демократии, подтверждает заклю-

Таблица 3. Контекст протеста "критичных граждан": ресурсы и политические возможности (Двухуровневые логистические модели с интеракциями между переменными 1-го и 2-го уровней)

|

ФАКТОРЫ: |

ПЕТИЦИИ |

БОЙКОТЫ |

ДЕМОНСТРАЦИИ |

||||||

|

Модель 7 |

Модель 8 |

Модель 9 |

Модель 10 |

Модель 11 |

Модель 12 |

Модель 13 |

Модель 14 |

Модель 15 |

|

|

Y (T-ratio) |

Y (T-ratio) |

Y (T-ratio) |

Y (T-ratio) |

Y (T-ratio) |

Y (T-ratio) |

Y (T-ratio) |

Y (T-ratio) |

Y (T-ratio) |

|

|

Уровень 1: |

|||||||||

|

Критичность (либеральная) |

2.16*** (8.6) |

2 1д*** (7.5) |

2.16*** (8.6) |

3.36*** (8.6) |

3.36*** (9.2) |

3.38*** (9.1) |

2.85*** (7.2) |

2 gy*** (7.5) |

2.88*** (7.6) |

|

Уровень 2 |

|||||||||

|

внд |

3 79*** (5.1) |

2.56** (2.8) |

4.64*** (4.2) |

3.49* (2.6) |

1.03* (2.4) |

1.41* (2.2) |

|||

|

Права и свободы |

3.35*** (4.1) |

1.58* (2.3) |

3.87** (3.3) |

1.47 (1.5) |

0.52 (1.0) |

-0.47 (-0.6) |

|||

|

Интеракции |

|||||||||

|

хВНД |

5.83*** (5.4) |

4.95** (3.3) |

4.97** (3.3) |

2.00 (1.0) |

4.64* (2.7) |

1.22 (0.6) |

|||

|

х Права и свободы |

4.29** (3.6) |

1.10 (1.0) |

5 19*** (5.4) |

3.82* (2.6) |

4.96*** (5.6) |

4.20** (2.8) |

|||

чение, сделанное в предшествующем разделе. Они особенно сильно мотивированы на участие в протест

В моделях контролировались переменные пола, возраста, образования, интереса к политике, вовлеченности в социальные сети и особенности их влияния при разных уровнях контекстуальных факторов. N1 (уровень индивидов): Модели 7-9 = 47713, Модели 10-12 = 47656, Модели 13-15 = 47799;

N2 (страны) = 27. p < *0.050, **0.010, ***0.001

ных акциях, но только в том случае, когда этому способствуют благоприятные условия социетального уровня — наличие общественных ресурсов и политических возможностей. Принятие во внимание либерального аспекта делает эти закономерности еще более отчетливыми, чем это было при анализе, не учитывавшем особенностей понимания гражданами демократического устройства.

Петиции, бойкоты, демонстрации: уточнение зависимостей

Выяснив зависимости между либеральной критичностью и протестной активностью, зафиксированной с помощью индекса, допускающего участие в одной из трех разновидностей акций, нам предстоит проверить, насколько они соблюдаются при рассмотрении каждой из этих акций. Результаты такой проверки, которая осуществлялась, как и прежде, с помощью иерархического логистического моделирования, приведены в таблице 3.

Зависимыми переменными выступают дихотомические переменные, показывающие приходилось ли опрошенным гражданам (в течение 12 месяцев) (а) подписывать петиции или нет, (б) бойкотировать товары и услуги и (в) выходить на демонстрации, организованные без нарушения требований закона. Поскольку на эти признаки заметное влияние может оказывать социальная демография (например, к бойкотам чаще прибегают женщины, на демонстрации реже ходят пожилые люди), во всех моделях к числу контрольных переменных, включающих образование, интерес к политике и социальный капитал, были добавлены показатели гендерных и возрастных различий.

Каждая из разновидностей протеста описывается в таблице 3 тремя моделями. В одной из них рассматривается критическое отношение к либеральной демократии, душевой ВНД (на втором уровне) и их взаимодействие, в другой ВНД заменяет показатель политической открытости (прав и свобод), а в третьей — анализируются обе эти контекстуальные переменные и их интеракции.

Результаты подтверждают заключение о том, что либе- ральная критичность играет важную роль, способствуя протестной мобилизации. Важны и контекстуальные факторы — наличие ресурсов и политические возможности. С их расширением недовольство демократией приобретает все большее значение, побуждая критически настроенных граждан к протестной активности — и в форме поддержки обращений в адрес властей, и бойкотов, и демонстраций.

Любопытное уточнение в эти зависимости вносят модели, в которых учитывались одновременно оба социеталь-ных фактора. Хотя они, как было отмечено ранее, тесно взаимосвязаны, в этих моделях все же удается вычленить наиболее существенный контекстуальный аспект, играющий ведущую роль в мобилизации «либеральных критиков». В случае петиций это — общественные ресурсы, скорее всего, распространение компьютерных технологий, Интернета, который в последние годы стал основным средством сбора подписей под разнообразными обращениями к властным органам. Однако для привлечения таких критиков к бойкотам и демонстрациям еще важнее, как оказалось, — политические возможности.

Основные выводы носительно недавно перешли к этой форме правления, далеко не каждый разделяет такие воззрения, но все же — большинство. И именно в них многие граждане не удовлетворены тем, как принципы демократического устройства воплощены в политических институтах страны. Это рассогласование между желаемым и действительным порождает «критически настроенных граждан». Оно с гораздо большей отчетливостью проявляется в относительно менее развитых — по наличию ресурсов и открытости — обществах, чем в старых демократиях, наиболее продвинутых в этом отношении. Аналогичное рассогласование можно обнаружить при сопоставлении того, насколько значимыми признаются участниками опросов признаки либеральной разновидности демократии, и как ими оценивается их реализация в действующих институтах.

Критичное отношение к демократии играет существенную роль в мобилизации протестной активности, включающей подписание обращений, бойкоты и демонстрации. Однако оно играет эту роль только при благоприятных соци-етальных условиях — наличии в обществе ресурсов и политических возможностей.

Россия относится к числу стран, для которых характерны одни из самых низких в Европе показателей развития экономики и политической открытости. В соответствии с общими закономерностями, в нашей стране «мягкий» протест не является систематическим средством отстаивания гражданских интересов. Хотя в обществе распространены критические настроения, вызванные рассогласованием между стремлением наших сограждан к демократии и действующим политическим режимом, не соответствующим их чаяниям, эти настроения не побуждают к регулярным акциям прямого давления на власти, как это происходит в стабильных западных демократиях, обладающих и ресурсами и политическими возможностями для мобилизации широких общественных движений.

Список литературы Неудовлетворенность граждан демократией и протест: Россия в европейском контексте

- Barnes S.H., Farah B.G., Heunks F. (1979). Personal Dissatisfaction//Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies (Barnes S.H., Kaase M. et al.). Beverly Hills, CA: Sage, pp. 381-407.

- Barnes S.H., Kaase M. et al. (1979). Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies. Beverly Hills, CA: Sage.

- Burns N., Schlozman K. L., Verba S. (2001). The Private Roots of Public Action: Gender, Equality, and Political Participation. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Crozier M., Huntington S.P, Watanuki J. (1975). The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York: New York University Press

- Dahlberg S., Linde J., Holmberg S. (2015). Democratic Discontent in Old and New Democracies: Assessing the Importance of Democratic Input and Governmental Output//Political Studies, vol. 63(S1), pp. 18-37

- Dahlberg S., Linde J., Holmberg S. (2013). Dissatisfied Democrats: A Matter of Representation or Performance?//QOG Working Paper Series. G?teborg: The Quality of Government Institute, issue 8

- Dalton R.J. (2004). Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies. New York: Oxford University Press

- Dalton, R.J. (1999). Political Support in Advanced Industrial Democracies//Critical Citizens: Global Support for Democratic Government (ed. Norris P.). New York: Oxford University Press, pp. 57-77

- Dalton R., van Sickle A., Weldon S. (2010). The Individual-Institutional Nexus of Protest Behaviour//British Journal of Political Science, vol. 40, no 1, pp. 51-73

- Doorenspleet R. (2012). Critical Citizens, Democratic Support and Satisfaction in African Democracies//International Political Science Review, vol. 33, no 3, pp. 279-300

- ESS Round 6: European Social Survey Round 6 Data (2012). Data file edition 2.1. Norwegian Social Science Data Services, Norway -Data Archive and distributor of ESS data

- Easton D. (1965). A System Analysis of Political Life. New York: Wiley

- European Social Survey (2013). Round 6 Module on Europeans' Understandings and Evaluations of Democracy -Final Module in Template. London: Centre for Comparative Social Surveys, City University London

- Farah B.G., Barnes S.H., Heunks F. (1979). Political Dissatisfaction//Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies (Barnes S.H., Kaase M. et al.). Beverly Hills, CA: Sage, pp. 409-447

- Ferrin M., Kriesi H. (2014). Europeans' Understandings and Evaluations of Democracy: Topline Results from Round 6 of the European Social Survey//ESS Topline Results Series, issue 4

- Inglehart R. (1997). Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Inglehart R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Inglehart R. (1979). Political Action: The Impact of Values, Cognitive Level, and Social Background//Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies (Barnes S.H., Kaase M. et al.). Beverly Hills, CA: Sage, pp. 343-380.

- Inglehart R., Welzel C. (2005). Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. New York: Cambridge University Press.

- Klingemann H.-D. (2014). Dissatisfied Democrats: Democratic Maturation in Old and New Democracies//The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens (eds. Dalton R.J., Welzel C.). New York: Cambridge University Press, pp. 116-157

- Klingemann H.-D. (1999). Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis//Critical Citizens: Global Support for Democratic Government (ed. Norris P.). New York: Oxford University Press, pp. 31-56

- Norris P. (2011). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. New York: Cambridge University Press.

- Norris P. (1999). Introduction: The Growth of Critical Citizens?//Critical Citizens: Global Support for Democratic Government (ed. Norris P.). New York: Oxford University Press, pp. 1-30.

- Norris P., ed. (1999). Critical Citizens: Global Support for Democratic Government. New York: Oxford University Press.

- Pharr S.J., Putnam R.D., eds. (2000). Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries? Princeton: Princeton University Press

- Pharr S.J., Putnam R.D., Dalton R.J. (2000a). Introduction: What's Troubling the Trilateral Democracies?//Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries? (eds. Pharr S.J., Putnam R.D.). Princeton: Princeton University Press, pp. 3-30

- Pharr S.J., Putnam R.D., Dalton R.J. (2000b). Trouble in the Advanced Democracies? A Quarter-Century of Declining Confidence//Journal of Democracy, vol. 11, no 2, pp. 5-25

- Qi L., Shin D.C. (2011). How Mass Political Attitudes Affect Democratization: Exploring The Facilitating Role Critical Democrats Play in The Process//International Political Science Review, vol. 32, no 3, pp. 245262

- Schlozman K.L., Verba S., Brady H.E. (2012). The Unheavenly Chorus: Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy Princeton, New Jersey: Princeton University Press

- Verba S., Nie N.H. (1972). Participation in America: Political Democracy and Social Equality. New York: Harper & Row.

- Verba S., Nie N.H., Kim J. (1978). Participation and Political Equality: A Seven Nation Comparison. New York: Cambridge University Press.

- Verba S., Schlozman K.L., Brady H.E. (1995). Voice and" Equality: Civic Voluntarism in American Democracy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Welzel C. (2013). Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation. New York: Cambridge University Press.

- Welzel C., Moreno Alvarez A. (2014). Enlightening People: The Spark of Emancipative Values//The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens (eds. Dalton R.J., Welzel C.). New York: Cambridge University Press.