Неустойчивость условий занятости научно-педагогических кадров как фактор формирования академического прекариата

Автор: Файман Наталия Сергеевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы занятости и рынка труда

Статья в выпуске: 4 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются факторы изменения условий занятости научно-педагогических работников в условиях трансформации российских научных исследовательских организаций. Прекаризация научно-педагогических кадров не специфична для Российской Федерации, она вписана в общемировой тренд. Однако существуют и предпосылки, связанные с трансформацией постсоветской науки и образования. Факторами прекаризации подобного рода выступают: срочные контракты, для профессиональной деятельности требуется их регулярное продление, а сам срок контракта является обозначением статуса работника; недостаточность оплаты труда, ее нестабильность и зависимость от эффективного контракта и иных внешних факторов; совместительство нескольких мест работы; условия эффективного контракта; увеличение внеаудиторной нагрузки преподавателей, в том числе административной; грантовая система финансирования научных исследований; увеличение внеаудиторной и "домашней" нагрузки академических работников. Выявляются и анализируются признаки неустойчивости труда научно-педагогических кадров, такие как рост совместительства; увеличение доли оплаты труда, зависящей от выполнения условий эффективного контракта; снижение престижа академической профессии; усиление опасений потери работы из-за сокращения численности научно-педагогических кадров в вузах и научных организациях. Совокупно влияние различных проявлений неустойчивости не только трансформирует саму академическую профессию, но и сокращают научный потенциал исследователей и преподавателей, являются причиной оттока специалистов в иные сферы. Эмпирической базой исследования является анализ вторичных данных и данных собственного качественного исследования, серия глубинных интервью по проблеме деформации профессиональной деятельности научно-педагогических кадров. Они также свидетельствуют о непродуктивном воздействии новых условий академического контракта на содержание деятельности.

Неустойчивость условий занятости, признаки прекаризации, академический прекариат, научно-педагогические кадры, эффективный контракт

Короткий адрес: https://sciup.org/143173627

IDR: 143173627 | DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00042

Текст научной статьи Неустойчивость условий занятости научно-педагогических кадров как фактор формирования академического прекариата

Проблема прекариата как классового явления дискуссионна: сформировалось два концептуальных исследовательских подхода. Согласно одному из них, прека-риат является классом в периоде его становления со всеми присущими ему признаками. Согласно второму, можно допускать только наличие определенного сегмента неустойчивой занятости, который обладает в силу технологического развития и объективных социально-экономических процессов комплексом сильно расходящихся внутри группы признаков. Характерные черты процесса прекариза-ции занятости определяются В. Н. Бобковым и Е. А. Черных как повышение на рынке труда уровня неопределенности и риска, а работа перестает быть инструментом средне- и долгосрочного финансового планирования. При этом риски, связанные с потерей работы, перераспределяются исключительно на работника [1].

Согласно исследовательскому инструментарию О. И. Шкаратан, к критериям, позволяющим операционализировать неустойчивую занятость, относятся: длительность пребывания в условии нестабильного найма (5 лет и более); низкая статусная позиция работника в компании и обществе; отсутствие финансовой стабильности и “подушки безопасности”; нестабильность содержания труда; страхование через реципрокные обмены и взаимопомощь от непредвиденных проблем с трудоустройством; нестабильность дохода, который не позволяет поддерживать считающийся стандартным для данной категории населения стиль жизни [2]. Отметим, что в полной мере к академической профессии на данном этапе нельзя применить матрицу этих признаков, скорее характерных для фрилансеров, креативного класса и иных чисто прекаризи-рованных групп. Однако их проявления становятся все более явными, что позволяет судить о формировании все больших условий неустойчивости, но не прекариа-те как таковом.

Институциональные факторы прекаризации занятости научно педагогических кадров в период постсоветской трансформации науки

Академический прекариат представляет собой специфическое явление, возникшее на волне глобальной прекаризации занятости, имеющий также внутренние институциональные факторы в контексте постсоветской трансформации науки и системы высшего образования. Слом советской парадигмы науки и распад СССР, политическая нестабильность привел к неопределенности научно-технической стратегии, что не могло не сказаться на занятости и условиях найма российских ученых. Сокращение финансирования коснулось снижению жизненного уровня занятых в науке, и их условий найма. Так, финансирование научно-технических исследований и разработок в период с 1991 по 1995 гг. сократилось в 10 раз, что привело к сокращению числа исследований на 40%. Этот период «шоковой терапии» характеризуется исследователями как «коллапс научной занятости» [3]. Период с 1996 г. также сопровождался серьезным сокращением численности научных сотрудников, сокращения количества аспирантов, увеличением доли совместительства среди научных сотрудников и последующий уход в бизнес и иные сферы занятости. В условиях открывшихся границ наблюдается отток научных сотрудников за рубеж (табл. 1).

Образованный Указом Президента РФ № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» в 1992 г. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), а также постановлением Правительства РФ в 1994 г. Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) были призваны компенсировать кризисные явления в науке. Появляется новый формат финансирования научных исследований — проектный. Увеличилась самостоятельность исследовательских групп в своих проектах из-за децентрализации управления. Конкуренция за финансирование обретает конкурсный и институци- онализированный вид. РФФИ, РГНФ с одной леченных в гранты ученых, с другой, созда-стороны, позволили финансировать иссле- ли условия нестабильности, ранее не актуа-дования и поддерживать уровень жизни вов- лизированные в академических институтах.

Таблица 1

Динамика показателей занятости и финансирования науки в период 1995–2003 годов

Table 1

Dynamics of indicators of employment and financing of science, 1995–2003

|

Показатель |

1995 |

1998 |

1999 |

2001 |

2003 |

|

Число исследователей на 10000 населения, человек |

60 |

77 |

78 |

78 |

75 |

|

Число исследователей, в % к предыдущему году |

98,7 |

91,9 |

100,8 |

99,1 |

98,8 |

|

Суммарные расходы на науку изо всех источников, в % к валовому внутреннему продукту |

0,85 |

0,93 |

1,06 |

1,24 |

1,25 |

Источник: Составлено автором по материалам: [4].

Применительно к современной ситуации в науке и образовании РФ можно отнести следующие факторы неустойчивости условий найма научно-педагогических работников:

-

• срочные контракты, для продолжения профессиональной деятельности требуется их регулярное продление, а сам срок контракта является обозначением статуса работника;

-

• недостаточность оплаты труда, ее нестабильность и зависимость от эффективного контракта и иных внешних факторов;

-

• совместительство нескольких мест работы;

-

• условия эффективного контракта;

-

• увеличение внеаудиторной нагрузки преподавателей, в том числе административной и бюрократической, научной;

-

• грантовая система финансирования научных исследований;

-

• увеличение «домашней» нагрузки академических работников.

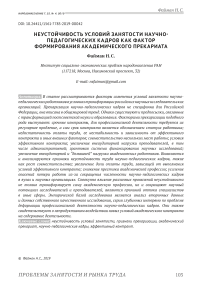

Крайне важно, что исследователи сравнивают зарплаты не со средними по экономике России, а со средними по отраслям, в том числе с оплатой труда в аналогичных международных компаниях. HR-компания «АНТАЛ» в 2018 г. провела исследование рынка труда и уровня заработных плат с выборкой 8528 респондентов 1, с соблюдением равной пропорции международных и российских компаний. (Выборка в России имела существенный перекос в пользу Москвы и Московской области, потому приводимые цифры несколько отличаются от среднероссийских). Конкуренция за работника по рынку высокопрофессионального труда в целом выше, чем в сфере науки и образования, что создает дополнительные условия для роста средних минимальных и средних максимальных заработных плат. Так, 81% респонденту поступало хотя бы одно или более предложений от стороннего работодателя за последний год. Среди мотиваций перехода на иное место работы респондентами отмечается, прежде всего, больший круг ответственности (45%) и более высокая заработная плата (44%). Согласно данным исследования, все группы работников отмечали зарплатный рост в 2018 году. На уровне 1–5% зарплаты выросли у 27% работников, на уровне 6–10% — у 32%, на уровне 11–20% — у 20%, более 20% — у 21% работников (рис. 1). При этом 39% респондентов отметили, что рост их зарплат спровоцирован пересмотром зарплат внутри компании, зарплаты еще 19% выросли в связи с переходом на новое место работы.

Обращаясь к уровню оплаты труда высокооплачиваемых специалистов, например, в сфере продаж, оплата специалиста по цифровому маркетингу составляет среднее минимальное значение заработной платы на уровне 90 тыс. рублей, среднее максимальное 130 тыс. рублей; на позицию выше: менеджер цифрового маркетинга — 125–200 тыс. рублей. Для самой верхней позиции в этой категории: директора по маркетингу — средний оклад составляет 350–750 тыс. рублей. Научная сфера не может предложить сопоставимых зарплат и темпов их роста.

Согласно данным, приводимым Росстатом, с целью выполнения Указа Президента Российской Федерации N597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», уровень средней заработной платы научных сотрудников на 2018 г. составляет 100,1 тыс. рублей, что

Рис. 1. Процент повышения зарплат в 2017 и 2018 гг. в российских и международных компаниях

Fig. 1. Salary increase in 2017 and 2018 in Russian and international companies

Источник: Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2018. АНТАЛ.

[Электронный ресурс] — Режим доступа: (дата обращения 10.10.2019).

соответствует обозначенной в Указе цели 200% средней зарплаты по регионам. Однако нельзя оставить без внимания одну любопытную деталь — при росте оплаты численность исследователей сократилась на 8,3%2. Похожими данными располагает и статистика науки Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ)3, на 2016 г. средние зарплаты в науке составляли 114% от экономики в целом (42125 руб), и до это- го периода показывали устойчивый рост. Опросы же в сфере высшего образования дают отрицательную динамику реальных зарплат исследователей и преподавателей в вузах. Так, с 2013 г. реальные зарплаты сокращаются: с 38 тыс. рублей до 32 тыс. рублей в 2017 году4. Выявлено также, что научный капитал и внутриинституцио-нальные научные факторы не определяют академическую мобильность или стратегии выхода из науки. Ученый сравнивает и оценивает не только свой научный капитал и карьерные стратегии внутри науки, но и за ее пределами, или за пределами национальных научных институтов [5].

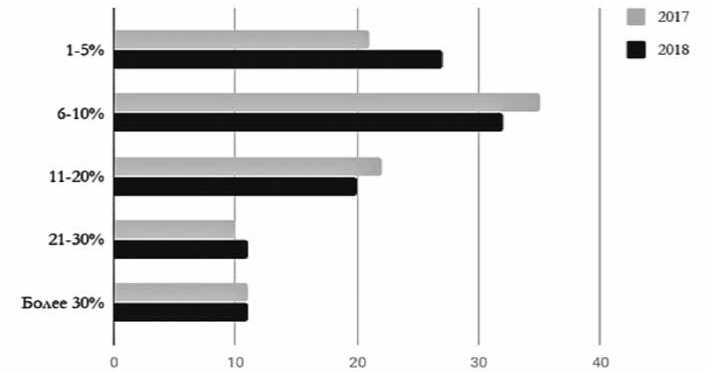

Необходимо отметить, что занятость в вузах носит более стабильный характер, чем в научных организациях. Так, по данным обследования «Мониторинг рынка труда научных кадров высшей квалифика-ции»5 с общероссийской выборкой выявлено, что 46,4% научных сотрудников в НИИ имеют не одно место работы, при этом 13,6% процента совмещают три и более работы (рис. 2). В науке, по сравнению с другими сферами, где используется не средний, а высококвалифицированный труд, ний преподавателя, что связано с внедрением системы эффективного контракта [7]. Понижение собственной оценки статуса и социального престижа академической профессии также можно отнести к проявлению прекаризации этого сегмента занятости, согласно критериям О. И. Шкаратан.

По данным Мониторинга экономики образования ВШЭ (2017)6 доля эффективного контракта (стимулирующей надбавки)

Рис. 2. Совместительство по типам организаций

Fig. 2. Work in several organizations

Источник: база данных мониторинга научных кадров высшей квалификации ВШЭ.

зарплата крайне низка. На фоне зарплат высококвалифицированных специалистов зарплаты в науке и образовании слабо конкурентны, и потому такого рода совместительства сложно избежать. Более того, динамика этого сегмента в высшем образовании показывает быстрый рост: с 50 тыс. человек в 2001 г. до 93 тыс. человек штатных совместителей в 2010 году [6].

Бюрократическое подчинение вузов и научных организаций в России, существенная потеря академической автономии привела к большей документизации и формализации деятельности преподавателей и исследователей. Экспансия внешнего контроля совмещается с неолиберальной парадигмой оценки личных достиже- максимальна в ведущих вузах и достигает 26% от заработной платы. Согласно исследованию Курбатовой М. А., Каган Е. С. была выявлена группа преподавателей, составляющая 10% профессорско-преподавательского состава, разделяющая стратегию “отлынивания” от работы — снижение своей эффективности, разнообразные приспособительные технологии в публикационной активности, уклонение от ведения научной деятельности, переваливания ее на других, частичной реализации плана [8].

А. В. Кулешова и Д. Г. Подвойский описали, насколько сильно возникающие механизмы и технологии пагубно влияют на главный продукт научного творчества — производимые знания. Проблема плагиата, самоцитирования и иных нарушений принципов научной этики напрямую связывается именно с возросшими требованиями и опорой, прежде всего, на наукометрические показатели, при условии неработающего репутационного механизма. Из исследователей они превратились в «рабов взбесившегося принтера» [9]. Стратегии «выхода» как отношение к эффективному контракту более характерны для молодого поколения исследователей. По всей видимости, оценка уровня заработных плат и требований заставляет их производить переоценку карьерных стратегий, в то время как возможность уйти из профессии у представителей старшего поколения уже ограничена, что может стать основой академической «ловушки прекарной занятости» [10].

Результаты эмпирического исследования

На базе проведенного эмпирического исследования с использованием качественной методологии (глубинные интервью) нами выявлено, что требования эффективного контракта усиливают неопределенность оплаты труда, а также стимулируют работников прибегать для исполнения требований к всевозможным приспособительным технологиям, таким как излишнее дробление материала с целью увеличения числа публикаций, ложное соавторство, «накрутка» индекса Хирша, договоренности о взаимном цитировании, массовые публикации в «мусорных» низкорейтинговых журналах, а также прямая фальсификация данных [11].

Ряд требований эффективного контракта как ученого, так и преподавателя, содержит параметры цитирования в Web of Science. Однако исследование научной продуктивности на основе эконометрических моделей показало, что англоязычные статьи в этой базе имеют явное преимущество даже в сравнении с франкоязычными статьями, что повышает их импакт-фак-тор [12]. Англоязычные журналы создают неконкурентные условия для журналов на других языках, что влияет на усугубление академического «импакт-неравенства» — высокорейтинговые журналы становятся все более востребованными и цитируемы- ми, низкорейтинговые привлекают менее качественные публикации, и расхождение обусловлено не только статусом самого издания, но и языком.

Нами выявлено 4 стратегии адаптации, в зависимости от успешности практики научно-исследовательской деятельности, и, в зависимости от возраста, две возрастные когорты. Успешные информанты старшего возраста показывали более негативное отношение к требованиям эффективного контракта, особенно в части публикационной активности, одновременно в гуманитарных науках непринятие подобных мер выше, нежели в естественных и точных.

Платность публикаций, достаточно высокая в сравнении окладом преподавателя, отмечаемая рядом информантов, является серьезным препятствием, что приводит к разного рода приспособлениям: « Набиваются по 4–6 человек, до смешного доходит, приписываются, чтобы была возможность оплатить статью. Лишь бы вышла, еще задерживают, все переживают, как бы успеть к отчетному периоду. Цены на публикации в англоязычных Scopus и Web of Science просто астрономические, не может один человек отдать 1 тыс. евро… » (д.э.н.).

Либеральная парадигма деятельности ученого, предполагающая, что конкуренция стимулирует публикационную и иную активность, в данном случае не учитывает институционального контекста. Оплата публикаций зачастую не входит в грантовое финансирование и не имеет целевого финансирования в вузе, и для соблюдения условий конкурса и эффективного контракта исследователям приходится идти на ложное соавторство или проплату « проходных публикаций ». Это подтверждают данные Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ (2016) 7, согласно которым преподаватели вынуждены оплачивать 57% статей — в зарубежных журналах и 54% — в российских.

Рейтинг научных организаций часто зависит от выполнение ученым плана по вы- сокорейтинговым публикациям, однако, публикации исследований в условии «гонки за показателями» и выстраивании индивидуальных стратегий исследователей повышения собственной эффективности, а также совместительства, выявлен следующий любопытный эффект: «Приписываются публикации вузу, так как там вознаграждение за публикации выше, чем в РАН. Хотя на базе институтов РАН могли проходить исследования, тем не менее, для сиюминутной выгоды исследователи публикуют их под лейблом других организаций, рейтинг всей академии от этого страдает» (м.н.с. без степени).

Иллюстрацией успешного функционирования молодого ученого и высокого уровня одобрения реформ является тип ученого-энтузиаста: « Мне сколько плати или не плати, я все равно буду заниматься научной деятельностью. Бывают ученые, которые говорят о своей некоторой гениальной идее, но когда нет результата сейчас, нет результата через год и его, скорее всего, не будет и через 10 лет — требования публикационной активности абсолютно адекватны. Если ты работаешь, тебе всегда есть, чем отчитаться. Мои показатели продуктивности высокие, что вызывает, конечно, определенную зависть коллег. Но вы сами работайте, а не выдавайте отписки » (м.н.с. без степени).

На фоне уменьшения численности штата преподавателей на 26% с 2012 г по 2018 г., усилилась аудиторная нагрузка на преподавателей с 35,1 до 54,3 часов в неделю, вкупе к необходимости выполнения требований эффективного контракта по научной и публикационной активности [7]. Стирается время труда и отдыха, академические работники систематически жалуются на недостатки распределения времени между различными видами деятельности, скажем, на отслеживание новых публикаций в своей области. Будучи изначально идеологически творческой профессией, это содержание вымывается из-за утраты возможности свободного распоряжения своим временем, а также утрачивается баланс личного времени и работы. Требования публикационной активности и обозначенное увеличение нагрузки приводит к переработкам [13].

Интересно, что подобная ситуация описана в исследованиях, посвященных рабочему графику российских фрилансеров. Так, согласно данным исследования Д. О. Стебко-ва и А. В. Шевчука, «гибкая» занятость приводит к переработкам, а график работы вместо дневного зачастую, в особенности у женщин с детьми, переходит на ночное время, устанавливаясь как стабильный. Дополнительная или гибкая занятость стремится заполнить личное время фрилансера, и соблюдение оптимального для работника баланса между жизнью и работой становится все более затруднительным. Применительно к фрилансерам наблюдается «парадокс автономии», согласно которому субъекты, работающие автономно, склонны ко все большей интенсификации своего труда. Вопреки ожиданиям, это ведет к ухудшению их субъективного благополучия [14]. У академических работников научная работа также зачастую перетекает в личный ненормированный график, отмечаемая ими как внеаудиторная работа. В итоге суммарное рабочее время преподавателей выросло в 1,6 раза 8, что совпадает с массовым распространением требований эффективного контракта.

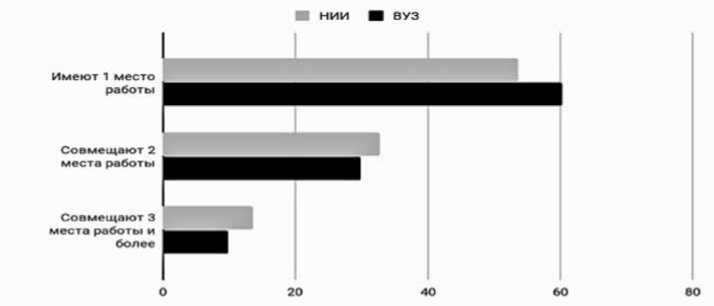

Российский научно-педагогический кластер занятости не исключение, существует тренд на прекаризацию занятости академической профессии и в Европе. Согласно исследованию Career Tracking Survey of Doctorate Holders 2017 г., статус занятости обладателей PhD следующий (рис. 3): 95% заняты, из них на постоянную ставку с постоянными контрактами заняты лишь 64%, на полную ставку на временном контракте — 24%, самозанятых 2%, постоянно занятые на неполную ставку 3%.

Однако показательна ситуация занятости в университетах, где в большей части сосредоточены научные исследования, и не выделена академии наук. Занятость на постоянных контрактах на полный день — 53%, постоянная занятость на неполную ставку — 1,9%, 39% имеют временные контракты на полную ставку, и временные контракты на неполную ставку составляют 5,5% (то есть на менее 30 часов в неделю) 9. Иными словами, в науке и образовании ситуация менее стабильна чем в промышленности, бизнесе, правительственных организациях, сервисе и больницах. Что говорит о том, что универ- трудовые контракты, которых в Великобритании на данный момент около 10%10

Несмотря на то, что сегодня говорить об академическом прекариате как таковом некорректно, тем не менее, выявленные нами и операционилизированные факторы пре-каризации академической профессии при-

Рис 3. Текущий статус занятости исследователей в ЕС

Fig. 3. Current employment status of researchers in the EU

Источник: Career Tracking Survey of Doctorate Holders, 2017. [Электронный ресурс] — Режим доступа: –Career_Tracking_Survey_2017__Project (дата обращения 16.10.2019).

ситеты и наука в странах Европейского Союза не могут предоставить исследователям более стабильные условия занятости, чем в других отраслях. Рядом исследователей проблема интерпретируется как «пролетаризация» академической профессии [15]. Показательно, что профсоюзы уже начали выражать коллективное недовольство сложившейся ситуацией. Так, в Великобритании массовая забастовка работников образования, инициированная профсоюзом The University and College Union в 60-ти университетах, привлекла к участию около 120 тыс. человек. Помимо лозунгов об изменении политики зарплат и отказа от сокращения пенсионных отчислений, изменении отношения администрации к персоналу, также выдвигаются требования отмены перевода работников на срочные водят к последствиям, характеризуемым как признаки прекаризации. Предложенная нами матрица факторов позволит в дальнейшем количественном исследовании оценить влияние каждого фактора в снижении гарантий трудовых отношений в части продолжительности трудового договора, стабильности оплаты труда. В научной сфере возрастает уровень неопределенности и рисков потери работы, которые перераспределяются, прежде всего, на работника. Неуверенный в условиях своего найма, зависимый работник хорошо управляем, а его труд становится более интенсивным, однако за рамками остается вопрос, как это сказывается на содержании и результатах его профессиональной деятельности.

Список литературы Неустойчивость условий занятости научно-педагогических кадров как фактор формирования академического прекариата

- Бобков В. Н., ЧерныхЕ.А. Влияние неустойчивой занятости на переходы молодежи на рынке труда//Уровень жизни населения регионов России. — 2014.— № 3(193).—С. 23-55.

- ШкаратанО.К, Карачаровский В.В., Гасюкова Е.Н. Прекариат: теория и эмпирический анализ (на материалах опросов в России, 1994-2013 гг.) // Социологические исследования.— 2015,- № 12(380).-С. 99-110.

- Asheulova Nadia A., Kolchinsky Eduard I. How Russian science is being reconstructed? (The historical-sociological analysis of reforms for the last 20 years) // Социология науки и технологий.- 2013,- № l.-C. 53-67.

- ДежинаИ.Г. Основные направления реформ в российской науке: цели и результаты // Информационное общество.— 2006.—Вып. 1.—С. 50-56.

- Шматко Н. А. Научный капитал как драйвер социальной мобильности ученых // Форсайт. — 2011.—Т. 5.— № 3.—С. 16-32

- Юдкевич М., Казьмина Я., Бейн О., Давыдова И. Динамика академической профессии в России // Высшая школа экономики. Серия WP10 «Научные доклады Института институциональных исследований». Препринт.— 2013.

- Курбатова М. В., ДоноваКВ. Эффективный контракт в высшем образовании: результаты реализации проекта//Journal of Institutional Studies.— 2019.— № 11.—С. 122-145.

- Курбатова М. В., Каган Е. С. Оппортунизм преподавателей вузов как способ приспособления к усилению внешнего контроля деятельности // Journal of Institutional Studies.— 2016.— №3.-C. 116-136.

- Кулешова А. В., Подвойский Д. Г. Парадоксы публикационной активности в поле современной российской науки: генезис, диагноз, тренды // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.— 2018.— № 4.—С. 169-210.

- КурбатоваМ.В., ДоноваКВ., КаганЕ.С. Оценка изменений положения преподавателей российских вузов // Мир России.— 2017.— № 3.— С. 90-116.

- Темнова Л.В., Файман Н. С. Нестабильные условия занятости как фактор деформации деятельности ученого // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал.- 2019.- № 2(70).-С. 209-212.

- Джейкоб Джоан, Ламари Моктар Детерминанты продуктивности научных исследований в сфере высшего образования: эмпирический анализ // Форсайт,— 2012,— № 3.—С. 40-50

- Абрамов Р.Н. Менеджериализм и академическая профессия: конфликт и взаимодействие. // Социологические исследования.— 2011.— № 7.— С. 37-47.

- Shevchuk A., Strebkov D., Davis S.N. The Autonomy Paradox: How Night Work Undermines Subjective Well-Being of Internet-Based Freelancers I I Industrial and Labor Relations Review. 2019. Vol. 72. No 1. P. 75-100.

- Ellis V., McNicholl J., Blake A., McNally f. Academic work and proletarianisation: A study of higher education-based teacher educators I I Teaching and Teacher Education. 2014. No 40, P. 33-43.

- Standing G. Precariat Charter: From Denizens to Citizens. London. Bloomsbury. 2014.440 p.