Невидимая рука культуры

Автор: Сиземская Ирина

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Кодекс управления

Статья в выпуске: 4 (84), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142169100

IDR: 142169100

Текст статьи Невидимая рука культуры

Трудные вопросы бизнеса

Есть ключевые вопросы сегодняшнего общества и культуры. Является ли экономическое хозяйство функцией человека, или человек есть функция хозяйства? Иметь, чтобы быть, или быть, чтобы иметь? Это вопросы не только бизнеса, но и всей сегодняшней цивилизации.

Понятия «бизнес» и «экономика» не идентичны. Первое больше связано с нравственностью, поскольку в основе предпринимательства лежат человеческие отношения. А второе отражает прагматические ориентации (и результаты) хозяйственной деятельности, выражаемые статистикой. От того, как мы решим первый вопрос — «быть или иметь», зависят векторы вмешательства в сферу бизнеса.

Если мы решаем — «быть», то тогда в качестве вектора и главной ценности, цели и задачи этого вмешательства мы выбираем интересы культуры, цивилизации — потому что в человека изначально заложено быть в цивилизации, в культуре. Если мы решаем — «иметь», то потребуются другие измерения этого вмешательства.

Само это вмешательство в сферу бизнеса — экономическая политика, проводимая государством, властью, корректируемая гражданским обществом и субъектами собственности. В основе экономической политики лежит принцип экономической рациональности. Он формулируется так: «максимум при минимуме». Минимум усилий и затрат, максимум прибыли на выходе. Этот закон был определен с самого начала формирования капиталистической цивилизации, и если бизнес перестанет ему следовать, его просто не будет. Но если бизнес решит следовать только этому закону, он окажется в той кризисной ситуации, в которой находится сегодня.

Дело в том, что принцип «максимум при минимуме» в каждую эпоху и в каждой стране корректируется уровнем развития цивилизации, культуры, запросами людей и общества в целом. Одно дело — следование этой экономической целесообразности во времена Макса Вебера,

Ирина СИЗЕМСКАЯ, главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор философских наук

другое дело — в советской истории, и третье — в нашей сегодняшней жизни, которую мы определяем как постиндустриальную цивилизацию.

Иными словами, культура сегодня интегрирована в экономическое пространство. Вместе с тем столь же очевидно, что состояние экономики описывается такими понятиями, как прибыль, цена, издержки, потребительский спрос и т.п. Эти понятия, по сути, не соотносятся непосредственно с культурными измерениями человеческой жизни. Такова двойственная природа экономической реальности. И между этими двумя составляющими экономического хозяйства должен сохраняться баланс, нарушение которого порождает дисфункцию всего общественного организма.

Очень трудно удержаться между этими двумя составляющими — культура и прибыль. Когда бизнес не видит способов сохранять этот баланс, возникает кризис, который мы и наблюдаем. В наши дни интегрированность культурных факторов в экономику достигла наибольшей жесткости. Поэтому любой экономический кризис сейчас проявляет себя как социокультурный, то есть цивилизационный. Этим он отличается от кризисов прошлых, вызванных по большей части чисто экономическими причинами, скажем, разбалансированностью систем

«производство — потребление», «рынок — сбыт», «объем товарной массы — покупательная способность населения», «международный контроль над энергоресурсами — интересы национального хозяйства».

Итак, причины кризиса надо искать не только в сбоях собственно экономических механизмов, финансовой системы, но и в существующих нестыковках экономической жизнедеятельности с социокультурной средой, в которую погружена экономика. И в той, и в другой произошли в последнее время существенные изменения, вызванные переходом человечества к новому типу цивилизационного развития. И неважно, как его назвать — посткапиталистический, постиндустриальный, постэкономический, важно, что его сущностные измерения соотносятся с иными параметрами человеческого бытия: с новыми основаниями производственной практики (знания, информация, человеческий капитал, коллегиальное управление), с другими способами институционального и индивидуального общения (СМИ, интернет, международные союзы и форумы). Все они, оттесняя старые, приобретают существенное влияние.

Сегодняшнюю экономическую матрицу характеризует переплетение таких составляющих, как прибыль, рынок, с одной стороны, и научное знание, профессиональная компетентность, ответственность, социальная справедливость — с другой. Можно сказать, что меняется русло экономического прогресса, а экономический рост обретает совершенно новые социокультурные показатели.

Кризис культуры

Представления об экономической рациональности (максимум результата при минимуме усилий и расходов), как уже было сказано, сложились на этапе первоначальной индустриализации. Они связаны с хозяйственной практикой, подчиняющейся закону самовозрастания капитала.

Экономическая рациональность по сути есть практицизм, но на разных этапах исторического движения общества она занимала разное место в иерархии ценностей. Сегодня делаются попытки укоренить понимание рациональности как эффективного выбора, корректируемого ожиданиями нравственного порядка. Это все чаще заставляет задумываться над выбором между способами, приносящими или не приносящими прибыль. И этот выбор приходится делать в рамках нравственного разделения между константами «добро» и «зло».

Движение «невидимой руки рынка» корректируется «видимой рукой культуры», то есть моральными установками, национальными традициями, культурными приоритетами. Об этом не надо забывать, принимая решения о мерах выхода из нынешнего кризиса. Вероятно, совместными усилиями его удастся преодолеть в ближайшие два-три года, как нам обещают специалисты, и возможно, даже с меньшими потерями, чем ожидалось. Но если принимаемые меры будут затрагивать только сферу экономической жизнедеятельности общества, то кризис не замедлит вернуться и уже с более сокрушительными последствиями — он вернется, разрушая не только экономические, но и общие культурные основания человеческого общежития. История, постоянно расставляя свои ловушки и как бы испытывая человечество на прочность, приготовила ему еще одну — проверяет его способность жить не только в достатке, но и в культуре.

\ ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА \

За спиной нынешнего экономического кризиса стоит кризис культуры, который философами, обществоведами и социологами давно уже осмыслен. Суть его в том, что, с одной стороны, культура вписывается в экономическую матрицу. А с другой стороны, происходит коммерциализация и охлократизация культуры.

Коммерциализация — беда, но с нею можно справиться. Отснимут девять боевиков и создадут один серьезный фильм. Или поставят девять мюзиклов и одну оперу.

Но наступление охлократии, как предупреждают философы, гуманитарии, возвращает нас в Средневековье, только с ноутбуками и мобильниками. Возвращает нас к засилию «плебса», людской «массы» с чрезвычайно низким уровнем интеллектуального и культурного развития. С одной стороны, таким населением власти легче управлять. Даже из сегодняшнего кризиса легче выйти, если обеспечить нормальную работу продуктового рынка и массовое тиражирование поп-музыки. «Хлеба и зрелищ» — это старо как мир.

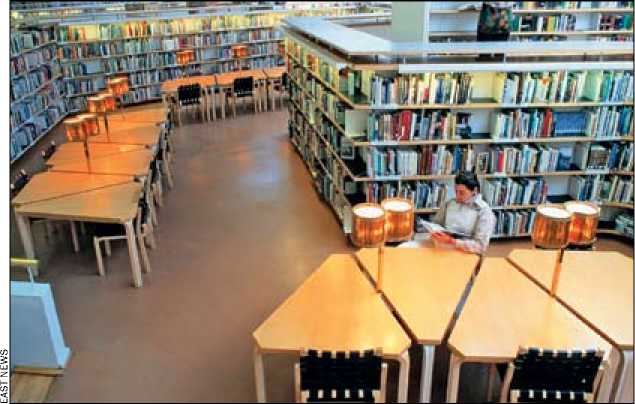

Но ведь мы говорим, что нам нужны новые технологии, что эти технологии должны быть не заимствованы за рубежом, а выработаны у нас. Но вот статистика: в нашей стране только 1% студентов вузов выбирают естественнонаучные специальности. И очень большая часть студентов ориентирована на работу менеджерами, рекламщиками, юристами, бухгалтерами. Конечно, они нужны. Но при этом естественно-научное знание загнано в угол. Откуда возникнут у нас новые технологии, если нет кадров? А их действительно нет, не нужно впадать в иллюзию, что наше высшее образование осталось таким, каким было раньше.

Культурный кризис в том, что у нас есть потребность в высоком интеллектуализме, но наша сегодняшняя система образования (как одна из цивилизационных структур) не готова к тому, чтобы на этот вызов ответить. По уровню развития образования вперед сейчас выходит Финляндия. Почему она смогла сделать рывок к высоким технологиям? В этой стране дипломированных математиков и физиков на 10 тыс. населения в два раза больше, чем в Германии. При этом Финляндия тратит на образование 8% своего валового национального продукта — нам и не снились такие расходы.

Нам, чтобы сделать такой технологический рывок, одних только запасов углеводородов недостаточно. Нужно поднимать интеллектуальный и профессиональный уровень специалистов, чтобы сделать запасы источником нашего развития. Нам остро не хватает «профи».

Во всем мире ощущается недостаток функциональной образованности. Эксперты этот недостаток оценивают в 18% населения. Поясню на примере. Во французской армии 20% солдат не понимают письменных приказов. Читают, но не понимают, потому что разучились понимать текст. Им нужно либо криком отдать приказ, либо показывать, что делать. В Калифорнии поступающих в университет просят разделить 111 на 3 без калькулятора — и не у всех это получается. Дело в том, что многие люди сегодня живут в другой культурной и образовательной символике, они привыкли к другим символам, кодирующим знание.

И это показатель того, что мы утрачиваем культурный потенциал, который лежит в основе человеческого бытия. Конечно, сегодня надо владеть компьютером, но он не должен заменять другие способы общения с источниками знания.

Об экономической политике

Один из механизмов, посредством которого культурнонравственные основания человеческой жизни встраиваются в экономическую реальность, не нарушая ее системного характера, — экономическая политика. Конечно, это — всегда реализация интересов, прежде всего субъектов собственности и власти, и потому ее непосредственная цель — не человек, а структура. Но при этом экономическая политика едва ли не единственное связующее звено между экономикой и личными интересами, мотивационными установками, культурными запросами человека труда. Показатели экономики надыдеологичны в том смысле, что не может быть, скажем, капиталистической и социалистической прибыли, а производство продукта на душу населения всегда характеризуется одним и тем же количественным выражением. Поэтому на жизнь экономики с трудом «примеряют» гуманистические ценности, но экономическая политика с последними согласуется легче.

Нельзя обойти закон стоимости без того, чтобы не навредить экономической системе. Недавний наш опыт это убедительно подтверждает. Но в экономической политике можно предусмотреть обеспечение мер по социальной защите человека от сверхжесткого действия этого закона, от произвола складывающегося в его рамках рынка, от стихии товарно-денежных отношений. С точки зрения нацеленности экономической политики на смягчение подобных факторов, она вполне может быть квалифицирована как гуманная или негуманная, нравственная или безнравственная.

Привнося такие изменения в хозяйственную деятельность, экономическая политика, конечно, берет на себя дополнительную ответственность и вступает в новую зону риска. Но «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Искусство состоит в том, чтобы, не вызывая сбоев в экономическом механизме, привести его в действие в соответствии с диктуемыми временем и исторической ситуацией культурными запросами общества.

Самое трудное здесь — определить, где можно дать свободу рыночным отношениям, а где поставить им заслон со стороны государства, правовой системы, гражданского общества. Обеспечить равновесие между потребностями рынка и человека — это главное требование к экономи-

За спиной нынешнего экономического кризиса стоит кризис культуры.

ческой политике, если она ориентируется на ожидаемый рост общественного блага, на изменение качества жизни, на обеспечение каждого достойными условиями существования. Если, конечно, государство идентифицирует себя с национальными интересами страны.

Хочу вспомнить дискуссию двадцатилетней давности по этому вопросу. Академик Шмелев, имевший в то время влияние на выработку новой экономической политики, писал: «Рубль должен быть поставлен в центр всего. Он и только он должен стать наградой за усердный труд. Ну, а души человеческие? О душах человеческих предоставим заботиться тем, кто и должен по долгу своему это делать: учителям, писателям, пропагандистам, попам».

Не потому ли мы сегодня имеем тот угрожающий дефицит духовности, а с ним тот устрашающий разрыв между экономикой и культурой, что предложенный принцип был воспринят как «максима» новой экономической политики? И если так, то не пора ли понять, что культурные критерии необходимо включать в экономическую политику безотносительно к переживаемым экономическим трудностям. Ибо, в самом деле, культура имеет значение.

Оправдание бизнеса

Богатство — это не только материальные ценности, и даже не только социальные завоевания в виде здравоохранения и социального обеспечения. Признание за богатством только такого вектора означает отказ от гуманистических, культурных ориентаций человечества. Их нельзя утрачивать. Экономический потенциал общества можно быстро восстановить. Можно утратить интеллектуальный потенциал, что у нас и произошло. Он восполним, но медленнее. Но утрата гуманистического потенциала для любого общества означает его культурную смерть.

Богатство есть основание и результат общественного производства. Но посмотрите, основанием сегодняшнего развития производства стали информация, культура, развитая человеческая личность. Не везде, но в передовых производствах — безусловно. И если считать это не богатством, то подрубаются перспективы общественного развития. Есть культурное измерение богатства.

Я думаю, что бизнес внутри себя не порочен. Он сам не может породить узко прагматическое отношение к жизни.

Чтобы совершить технологический рывок в нашей стране, надо поднимать интеллектуальный и профессиональный уровень специалистов.

Есть у него какая-то «подушка», которая удерживает его на уровне человеческого поведения. Цивилизованный бизнес вполне возможен. В конце концов в современной России он существует только двадцать лет — это очень маленький срок для выработки нравственных основ предпринимательства.

Великие русские философы писали о бизнесе. Сочинение Владимира Соловьева «Оправдание добра» — о том, когда, при каких условиях хозяйственно-экономическая деятельность имеет нравственное оправдание, считая главным из таких условий, чтобы она не была «себедовле-ющей», а человек не расценивался лишь как «орудие труда», то есть как средство.

Михаил Туган-Барановский в работе «Промышленные кризисы в Англии» писал о социокультурных основаниях промышленно-производственной деятельности и лежащей в ее основе экономики. Сергей Булгаков в «Философии хозяйства» рассматривал предпринимательскую деятельность как сферу культурного творчества.

Что происходит сегодня? Сфера экономических интересов и мотивов втягивает в свою орбиту и формы общения людей — группового, институционального, межгосударственного. На этом фоне ускоряется массовое распространение эрзац-культуры, в рынок услуг включаются знания, усиливается ориентация образования на утилитарные жизненные цели и нравственный дальтонизм политических лидеров. В межгосударственных отношениях возрастает борьба за рынки сбыта и мировое первенство, растет вмешательство развитых стран в жизнь других народов, усиливается напряженность между периферией и центрами мировой системы.

Все это заставляет признать, что современные модели экономического развития далеки от идеала, что экономическая тактика часто берет верх над социокультурной стратегией, что экономический рост вряд ли может иметь то нравственное оправдание, о котором говорил Владимир Соловьев.

Какие выводы из этого факта могут и должны сделать философы, экономисты, юристы, политики? Как согласовать оценки и объединить усилия, чтобы выработать практические решения? Все эти вопросы требуют дальнейшего совместного обсуждения.

EAST NEWS