Невозможный актер. Путь от человека-функции к суверенному человеку (Ларс фон Триер «Самый главный босс»)

Автор: Василенко Никита Константинович

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Компаративная визуальная антропология культуры: феномены человеческого бытия в мире кинематографа

Статья в выпуске: 6 (26), 2013 года.

Бесплатный доступ

На примере фильма Ларса фон Триера «Самый главный босс» характеризуется современное состояние трудового и творческого субъекта в условиях деловой среды. Рассматривается политическая и эстетическая позиция автора и ее связь с экспериментами из ранних работ. Концептуально разрабатывается проблема возможности личной суверенности.

Состояние субъекта, индивидуация и роль, современный западный канон кино, экспериментальные методы съемки, кино и психоанализ, кино и политический манифест

Короткий адрес: https://sciup.org/14821983

IDR: 14821983

Текст научной статьи Невозможный актер. Путь от человека-функции к суверенному человеку (Ларс фон Триер «Самый главный босс»)

В качестве центральной проблемы сюжета фильма стоит вопрос о возможности в условиях социума суверенности человека как абсолютной, которая концептуально разрабатывалась в трудах представителей школы французского Коллежа Социологии в лице Ж. Батая, М. Бланшо, Р. Кайуа или была представлена в рамках концепта индивидуации у К.Г. Юнга, так и относительной, обусловленной состоянием субъекта в эпоху постмодерна. Исследование феномена суверена или его антипода – функционера – особенно ярко и подробно представлено в философии постструктурализма Ж. Делёза, Ф. Гват-тари, М. Фуко и др. Режиссер разрабатывает собственный рецепт представления данного феномена подчеркнуто через симуляцию средневекового театрального жанрового канона комедии положений, но в авторском синкретичном ее применении.

Илл. 1. Коллективное бессознательное фон Триер пытается связать с коллективно выражаемым. Он не только декларировал это в «Догме», но и регулярно обращается к этим явлениям в повседневной творческой работе

Автор нарочито дистанцируется от произведения в первой сцене предисловия к фильму, он находится на операторском кране, обзорно снимает офисное здание так, что зритель может видеть его отражение в окнах. Не находясь на площадке разворачивания сюжетного нарратива, выступая в роли наблюдателя или кукловода, он произносит предисловие, которое звучит в переводе на русский так: «Ну, вот вам новый фильм. И если вам уже сейчас видится что-то странное, потерпите, вы все поймете, это я вам обещаю. И пусть я в данном случае подменю ваш разум, поверьте, работы для вашего разума этот фильм не даст. Это просто комедия, вполне безобидная как таковая. Никаких нравоучений, никаких попыток повлиять на умонастроения. Другими словами: приятное времяпрепровождение... Но что может быть приятнее, чем выставить на посмешище высокую культуру... Так вот, перед нами много о себе воображающий ранее безработный актер, который чудесным образом как раз получил работу... Весьма специфическую работу». В официальном

синопсисе к фильму сюжет картины излагается достаточно прозрачно: «“Самый главный босс” – ко- медия. Владелец IT-компании хочет ее продать, но есть одно препятствие: создавая компанию, он придумал фиктивного босса, чтобы от его имени принимать непопулярные решения. Будущие покупатели настаивают на том, чтобы вести переговоры непосредственно с самим боссом, и владелец компании нанимает на эту роль актера-неудачника. Неожиданно тот понимает, что оказался пешкой в игре, которая подвергнет его моральные качества недюжинным испытаниям» [6].

Лукавство, с котором в первом же кадре режиссер заявляет о том, что «работы для вашего разума этот фильм не даст, это просто комедия, вполне безобидная», тут же выдает его замысел усомниться в господствующем положении самого разума, когда дело касается этики, т.е. снять фильм в жанре комедии нравов, в продолжение его прежних работ задающий вопрос о желании и законе (как юридическом, так и этическом), основания которого лежат далеко за пределами сознания. В отличие от класси- ков жанра, фон Триер подтрунивает уже не столько над социальной иерархией, проводящей границу между элитарным и массовым, господским и служилым, и повествует уже не о незавидном положении маленького человека, сколько над самой логикой, эту иерархию устанавливающей, над тем, что находится по ту сторону социального порядка. Поскольку ценности всегда бессознательны, то любые попытки сконструировать рациональные основания культуры, реконструировать естественные основы права и мораль-

Илл. 2. Главным объектом психоаналитико-экзистенциалистских концепций суверенности можно считать индивида как соучастника и проводника осуществляемой над ним духовно-идеологической манипуляции

ных принципов оказываются тщетными, субъективно-точечными и потому предельно комичными.

«Что может быть приятнее, чем вы- ставить на посмешище высокую культу ру?» – говорит режиссер в эпиграфе фильма. Читатель Бахтина, он понимает, что комическое возможно лишь в силу того, что существует эта субординация высокого и низкого. Комедия, будучи «подражанием людям худшим», как определял ее Аристотель, не только всегда работает в этическом пространстве и задействует зрителя в качестве субъекта моральной оценки. Более того, комическое может существовать лишь как предикат морального суждения. Комичным является именно то, что не вписывается в норму: «Предположим, что человек стал священником за полтора часа, тогда можно поглумиться над религией и системой образования», – говорит один из героев фон Триера в фильме «Эпидемия» (1987). Спустя 20 лет в его новом фильме «Самый главный босс» уже не общественная мораль или религиозная система, а сам порядок господства и подчинения, сам закон (настолько, насколько он остается бессознательным) становится объектом комедии.

Согласно материалам многочисленных интервью можно сделать вывод о том, что автор фильма выступил и в роли культурного антрополога, который анализирует человеческую природу в кризисный период современной западноевропейской цивилизации, когда условия среды сигнализируют о необходимости подробного пересмотра вопросов экзистенциальной и ролевой идентичности субъекта. Это является немаловажным обстоятельством, во многом определяющим назначение киноискусства, которому кроме выполнения сугубо эстетических, экономических или прагматических задач следует решительно позиционировать свою деятельность в поле столкновения культурных и цивилизационных парадигм, размечая пространство для выражения политических позиций, проблематизирующих собственное положение на актуальной повестке дня искусства. На современном этапе развития кино приходится констатировать агрессивный характер глобализационной или же изоляционистской идеологии, функционирующий в различных сферах культуриндустрии. Экспансия идеологических машин в сферу искусства превращает его в институцию, лишь обостряя градус отчуждения личности. Одной из плодотворных целей авторского кино может стать сохранение критической дистанции по отношению к идеологии или культурная диверсия, но не нигилистического характера, а этически обусловленная, позволяющая деконстру- ировать механизмы агрессивных идеологий ради разнообразия форм выражения идей кино и его интеллектуальной и политической автономии.

Ларс фон Триер, известный широкой публике в частности благодаря скандалам на кинофестивалях, эпатажной манерой презентации своих политических взглядов, антигуманистскими убеждениями и левоанархистским пафосом художественных манифестов, использовал эффективные средства для творческого высказывания, такие как абсурдистский гротеск и ирония, но в этом фильме уже нарочито и так же иронично заключает их в жанровые рамки «офисной легкой комедии положений». Здесь по законам жанра (надо сказать, средневекового) персонажи должны лишь выполнять функции и представлять собой образ – положение, статичный набор характеристик, служащий опорой для субъективности и динамичного развития образа главного героя в рамках разворачивающегося нарратива. Однако зрителя, знакомого с ранними работами режиссера, а также в некоторой степени моралистскими трилогиями «Европа», «Золотое сердце» и незаконченной «Америка – страна возможностей», должна насторожить такая легкомысленность фон Триера, многократно подтверждающего то, что данный фильм является чем-то вроде лирического отступления от основных тем его фильмов. Он говорит: «Меня часто критиковали за излишнюю политизированность, и, видимо, я решил и сам себя за нее покритиковать… За излишнюю политкорректность, точнее говоря. Этот фильм был сделан очень быстро. К по- литике он никакого отношения не имеет, и мне просто ужасно нравилось его снимать, – хотя, конечно, хорошие комедии безобидными не бывают» [2].

Вопрос о жанре, как и вопрос о технике, рассматриваемый в ракурсе избыточности выразительных средств или напротив – образного аскетизма, и о том, каким путем можно достигнуть того или иного качественного предела, следуя этой радикальной бинарности, именно в этом фильме достиг максимальной остроты, т.к. ранее парадоксальным образом автор избегал жанровых и стилистических дефиниций, оставляя работу по классификации кинокритикам. Однако при создании якобы проходной работы имеет место важный реформаторский и терапевтический аспект, который выражен даже не в отказе от излюбленной формы трилогии или от доминирующих тем, а в технической деконструкции авторской трактовки визуального. Режис-

Илл. 3. Смысл экспериментов фон Триера заключается в неформальном девизе структурного психоанализа «Продолжать!» и его интерпретации Аленом Бадью: «Никогда не предавать того, во что не влюбишься во второй раз!»

сер (известный маниакальной тягой контролировать весь процесс съемок и пост-продакшн) отказался от личного стиля съемки и характерных приемов операторской работы, которые так красноречиво проявляются в ранних работах. Этот терапевтический экспериментальный аспект выражается в устранении субъективности взгляда оператора на построение плана и экспозиции и замене его на технологию съемки с рандомизированными параметрами, которая называется Automavision.

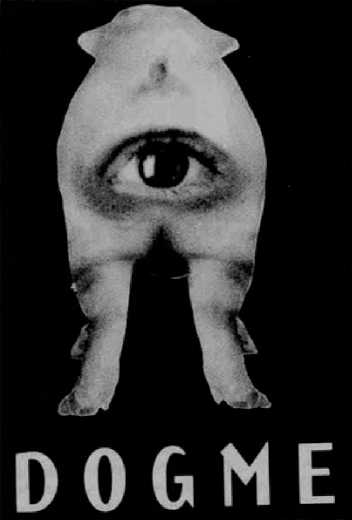

Использование данной технологии можно считать закономерным продолжением экспериментов автора, направленных на стирание границ авторства и минимизацию влияния на картину авторского жеста. Попытки освободиться от диктата авторского ради обращения к сути кино как искусства, «призванного искоренить рабство дневной грезы и буржуазной лжи, после провала <…> проекта французской Новой Волной» (Триер), были предприняты в созданном им и его коллегами по киностудии Zentro-pa движении «Догма-95», благодаря которому режиссер приобрел мировую известность и признание. Необходимо отметить, что в фильме отсутствует музыка, нет закадрового саундтрека. Это можно рассматривать как разработку одного из принципиальных пунктов манифеста, написанного фон Триером в соавторстве с единомышленниками в рамках созданного ими движения. В пункте № 2 принципиально важного для движения программного документа, названного «Обет целомудрия», написано: «Источники всех звуков в фильме должны быть видны в кадре или подразумеваться где-то рядом (музыку в фильме можно использовать лишь в случае, если она играется инструментами в кадре или звучит из колонок, которые видно)» [3].

Я вижу более фундаментальные основания для этого сознательного выбора режиссера. Музыка в кино – это выразительное средство, отчасти определяющее эмоциональную нагрузку фильма. По мнению Дэвида Линча, музыка – равнозначное изображению явление в кино, которая должна перестать восприниматься авторами и зрителями как обслуживающий, вспомогательный инструмент. Диктат авторского отношения к событиям определенной сцены, воздействующий на восприятие зрителя в ка- честве репрессирующего инструмента, который отвлекает от суровой реалистичности картинки и сце- нария, возвращает к проблеме кино как поля борьбы аттракциона или дневной грезы с достоверностью и социокультурной значимостью изображаемого. Весной 1995 г. датские режиссеры Ларс Фон Триер и Томас Винтерберг написали свод правил кинематографа, который представлял из себя классический манифест с громкими декларациями и четко сформулированными правилами, позднее этот манифест получил название «Догма 95». Сегодня к манифесту самого провокационного движения современно- го кино присоединились многие кинематографисты по всему миру, а количество фильмов, снятых по правилам «Догмы 95», равняется 277.

Илл. 4. Правила, сформулированные в «Обете целомудрия», представляют собой противопоставление высокотехнологичному процессу производства дневных грез жанрового кино Голливуда

В фильмах Триера очень многое связано с традициями контркультуры . Ситуация антисоциального бунта группы молодых людей – типичное событие контркультурной жизни и кинематографа. Одним из первых ее показал в своем фильме 1955 г. «Бунт без причины» Николас Рей, еще до эпохи молодежного бунта воспроизведя его логику и его последствия (Рей, кстати, был не только связующим звеном между битниками и хиппи, Берроузом и Кизи, но и между «папиным кино» и «новой волной»: он восхищал французских кинематографистов и был образцом для подражания). Он всегда рассказывает «одну и ту же историю об идеалисте, который либо отказывается от своих идеалов, либо развивает их до предела» [5] и т.п.; он считает важной идею доброты и мученичества, которые выросли из образов детской сказки «Золотое сердце» (общее название трилогии «Рассекая волны», «Идиоты» и «Танцующая в темноте») о девочке, которая, пустившись в путешествие по лесу с полными карманами хлеба, все раздала по дороге.

Центральный персонаж фильма Кристофер – неизвестный актер, нанятый для исполнения функции генерального директора фирмы. Ситуация воображаемой сцены и отсутствие музыки напоминает обстановку закулисья, когда зрителей нет, действия актеров не столь отполированы как на генеральной репетиции, но играть нужно хорошо, чтобы отсрочить процесс исполнения роли на пике интенсивности ее актуализации и повторить этот результат на премьере. Этот процесс уникален, но, как мне ка- жется, добросовестное выполнение рутинной работы (даже для актера) не является залогом удачной премьеры и зрительского признания. Актер в ответе лишь перед труппой, режиссером, художественным руководителем и другими функционерами, такими же, как он. Возможно, актер не в ответе перед самим собой, потому что его идентичность расщеплена между ре- альной личностью и ролью, доминирование одной из которых делает его или неудачным актером или безумцем, принявшим роль за свою суть и самость. Труд актера представляется мне онтологически абсурдным, следуя за выводами А. Камю, который в эссе «Миф о Сизифе» отводит ему роль абсурдного персонажа культуры, экзистенциальная сущность которого – обреченный, катящий камень на гору, пребывающий постоянно в процессе без результата, кроме собственно движений и попыток. В фильме «Самый главный босс» согласно сюжету данное положение усложняется тем, что актер находится в нетипичном для себя амплуа – это не конвенционально признанный лицедей, работающий на сцене театра или под прицелом кинокамер. Согласно новым обстоятельствам, он – актер, которому платят не за игру в драматической реальности, а за исполнение функций в пространстве офиса компьютерной компании, где на нем лежит миссия не представляться актером или даже героем и не получить зрительского признания, которым он не избалован, но которого бессознательно желает, даже осознавая ответственность за провал. Понимая безвыходность ситуации и борясь с тщеславием, он становится на частично защищенную позицию – изобретает ритуал, помогающий приобрести почву под ногами и чувствовать себя суверенным (актером для себя и перед собой): он мажет лоб сажей, как персонаж его любимого драматурга Гамбини (реально несуществующего) – трубочиста из города, где нет печных труб. Ему приходится действовать так, как требует новая должностная инструкция – быть директором фирмы, дела которой складываются не самым лучшим образом.

Невозможный актер – это универсальное имя культуры и гештальт, который предлагается к рассмотрению в дополнение к болезненной теме искусства XX в. – невозможности выражения, высказывания. Такого рода невозможность – это чистая потенциальность и принципиальная недостижимость результата, что является сутью актера, деятельность которого проистекает в процессе работы над ролью, ее переживанием и в постоянном формулировании оригинального жеста в игре с надстройками авторского почерка. Этот плод можно считать произведением, но весьма парадоксального характера – произведением, не реализуемым иначе, кроме как в авторском жесте. Представление о самой профессии актера за длительное время обросло стереотипами о трагическом (грустный клоун, актер одной роли, актер массовки, кукловод, трагический мим… комик, мечтающий сыграть роль Гамлета и т.п.). Трагический тип субъективности неотделим от жестокости восприятия его зрителем как комичного, гротескно страдающего. Не трудно представить, каково приходится актеру на пересечении этих амплуа в офисе, населенном людьми-функциями… Может быть, более свободно, чем на сцене или в кино, а может и труднее. Данный вопрос остается открытым.

Автор выстраивает концепцию персонажа, спекулирующего сменой идентичности, пытается играть роль статичного персонажа-положения, уверенного в том, что контролирует этот процесс благодаря актерскому профессионализму, но при этом экспериментирует на выстроенных в условиях офиса подмостках и, перефразируя известный афоризм А. Бадью, продолжает быть верным неизвестному в самом себе. В начале фильма Кристоффер рассматривает свою функцию прагматично и как бы трезво, окружая себя казалось бы онтологически безопасным ореолом игры внутри игры и создавая модель субъективности, максимально пластичную в любой ситуации. Критикуя такую уверенность персонажа, режиссер стремится доказать, что подобная игра – это суета, которая не приведет человека к суверенности и независимости, а только расширит сферу его функций и, возможно, погубит его жизнь. Авторская позиция предлагает нравственный выбор одной роли и твердой идентичности, которой нужно сознательно следовать и которая может послужить основой для приобретения суверенности, если будет исходить из рефлексируемой воли и постоянного самоанализа. В финале, встречаясь с пустотой желания Другого: подписал Кристоффер контракт просто из-за симпатии к шведскому дельцу, который оказался не только единственным знатоком его театрального кумира, или потому, что подписание контракта было частью его собственного контракта, или из-за приверженности театральной системе, делающей ставку на текст, а не на проживание роли, – вопрос остается открытым. По моему мнению, этот фильм строго не принадлежит к какому-либо жанру, а является результатом авторских размышлений о человеке вообще, природе человеческой субъективности.

Дискуссия

ЮШ: Прежде всего, хотел бы заметить наличие в фильме перекличек с творчеством учителя режиссера Ингмара Бергмана. То, что Бергман считается учителем фон Триера, известно многим, это же проявляется в явных подражаниях образу жизни Бергмана: Триер периодически проходит лечение в психиатрических клиниках, в интервью акцентирует внимание на количестве медикаментов, которые он принимает ежедневно. Важно отметить, что, как было сказано, фильм «Самый главный босс» не входит ни в одну трилогию, а является той работой, где, по выражению Бергмана, «можно обнажить свой инструмент». Для Бергмана такие фильмы становились рефлексивными инструментами, он снимал их не для кино, а для телевидения («После репетиции» (1984), «Сарабанда» (2003) – которая, несмотря на то, что сделана для телевидения, все-таки является продолжением трилогии «Сцены из супружеской жизни»). Если остановиться на фильме «После репетиции», то можно отметить, что персонажами на этот раз стали актриса и режиссер, которые беседуют на театральной сцене после репетиции о личных проблемах и превратностях профессий актера, режиссера, о собственных амплуа, о том, насколько их существование на сцене в результате работы превращает их в функционеров. Кроме собственно обсуждения трудовых и творческих аспектов, они предаются анализу интимных переживаний и откровенно выражают свои позиции по проблемам, не связанным сугубо с профессией. Мой вопрос состоит в том, чтобы с помощью сопоставления признаков подражания, оммажа или следования традиции выявить, в каком аспекте творчества преемственность прерывается. Мне представляется, что манифест «Догма-95» может восприниматься как проект бегства от авторитета или как отцеубийство, если использовать понятие фрейдистского психоанализа. Заметно, что следуя преобладающим и характерным для Бергмана темам, Триер старается уйти от их явной репрезентации к чему-то собственному, оригинальному, деконструирует характерно «бергманское», но несколько болезненно. Насколько техническими ухищрениями, оригинальным методом съемки и прочими уловками ему удается уйти от навязчивого следования «отцовскому» нарративу и стилю?

НВ: Ларс фон Триер в многочисленных интервью не раз упоминал о своих взаимоотношениях с учителями в кино. Среди прочих особое внимание он уделял трем фигурам: М. Антониони, И. Бергману, А. Тарковскому. Андрей Тарковский посмотрел лишь один фильм фон Триера «Элемент преступления», открывающий раннюю трилогию «Европа», он отозвался о нем кратко: «Очень слабо».

ЛЩ: В фильме присутствует цитата из «Зеркала» Тарковского в сцене кинотеатра.

НВ: Ларс фон Триер на протяжении нескольких лет вел переписку с Бергманом, если исключить несколько кратких ответов Бергмана – одностороннюю. В письмах Триер делился размышлениями о том, что всегда хотел снимать фильмы о семьях и семейных взаимоотношениях с напряжением и сложностью, присущей картинам учителя. Однако Триер никогда не делал главной темой семью. Основным мотивом были взаимоотношения героя (как правило, идеалиста и романтика) и общества (зачастую враждебного герою). Это всегда конфронтация, но явная, «лобовое столкновение», не тонкая сеть хитросплетений или зыбкое болото чувств, которые имеют место в «Сенах из супружеской жизни», «Фанни и Александр», «Сарабанде» и большинстве других фильмов Бергмана. У Триера отсутствует элемент прустовского зрения, микроскопического взгляда на вещи или вуайеристского, отягощенного памятью знаков минувшей эпохи, подглядывания. Это как раз и является типичным приемом и смыслообразующим элементом сюжета фильмов Бергмана, начиная с 1960-х гг. Однако эти письма не были трагическими документами творческого кризиса или жалобами на неудовлетворительное положение дел. Честность авторского жеста была важной для Триера не только в вопросах техники, визуального стиля или надындивидуального взгляда на происходящее в фильмах. Он следовал сформулированной нравственной этической максиме о том, что режиссер должен снимать о себе в тех аспектах личного, которые связаны с семьей, родственными отношениями или детством. Режиссер рос в семье, имеющей либеральные взгляды, отчим и мать строили с ним скорее дружеские отношения, нежели строго иерархические или ролевые. Родители рано предоставили ему возможность уехать из дома, поступить в киноинститут. Таким образом, личного опыта болезненной конфронтации и постоянного напряжения в общении с семьей он не испытал в той мере, чтобы можно было о ней мощно и честно творчески высказаться.

ИТ: Я пришла к выводу, что этот фильм о человеке, который не может сделать окончательный выбор, окончательный выбор себя. И выбор себя назревает очень долго, но не приводит к приобретению идентичности, а скорее напоминает попытки зацепиться за какую-либо из характеристик, косвенно намекающих на явные черты некоей самости, и таким образом актуализироваться.

АК: Мне очень понравился фильм, несмотря на то, что его было смотреть тяжело, а ближе к концу и вовсе мучительно, но концовка стоила потраченного времени. На мой взгляд, это глубокое кино, не комедия, а некая форма, заключающая в себя социально-психологическую формулу, содержащую сложное философское наполнение. Необходимо отметить изощренный эстетизм в этой картине. Наслаждаясь производством технических и операциональных факторов и явлений, автор не щадит ни актеров, ни зрителей, создавая портрет самолюбования. Однако заявленные темы, проблемы приобретения идентичности, отсутствия суверенности и поиска оснований для самоопределения стоят очень остро для современного субъекта. Основная проблема состояния субъекта заключается в избытке идентичностей, представленных культурой в качестве релевантных современному стилю жизни западного человека. Поиск идентичности становится не поиском неизвестного или исходя из неизвестного, а скорее отсеканием лишнего из массы предложенного или же умелой комбинации тех масок, которые можно примерить. Но ключевым импульсом для воссоздания потерянного смысла ставится фраза героя, который говорит: «Я – актер, и главный судья для меня – это текст». Таким образом, актер отказывается от факта найма в компанию с вполне прагматичной целью, дистанцируется от мнения зрителя, но остается один на один с текстом, будто проводя затянувшуюся репетицию. Парадоксально, но фильм, кроме того, что он эстетский, еще и этический, где попытка решительного и твердого этического принципа пробиться на первые роли осуществляется через эстетизм, хитро или даже абсурдно, как бы с черного хода. Этическая проблема заключается главным образом в отсутствии ответственности, порожденном отсутствием самого субъекта как носителя идентичности. Это отсутствие ответственности за поступки и преступления (уволить без причины несколько добросовестных сотрудников, работающих над сложными проектами в течение нескольких лет, не оставив за ними права защищать авторство собственных разработок). В фильме присутствует сложная философская составляющая, близкая формальным методам Шкловского, Гуссерля и других: отстранение взгляда, пауза, воздержание от суждения делают позднее абсурдность происходящего более явной для аналитического взгляда. Текст без пауз воспринимается иначе, нежели строго нарративно темперированный. Аналитическая пауза возникает в монологе главного героя на совещании по сделке с иностранными партнерами предприятия. В этой финальной сцене мы наблюдаем, что этическая инверсия выражается и в том, что вслед за нарушением формального договора выполнять функции босса происходит нарушение собственных этических представлений о добре и справедливости, вызванное лишь незначительным аффектом узнавания в партнере из иностранной фирмы любителя драматурга Гамбини, эстетическая привязанность к которому для главного героя становится более существенной, чем все отношения и нормы в реальной зависящей от его воли ситуации.

НВ: Предлагаю временно дистанцироваться от психологических, эстетических и внешних по отношению к герою обстоятельств, толкающих его на продажу фирмы, и попробовать дать нравственную оценку его поступку.

ЛЩ: В фильме мы наблюдаем по меньшей мере двоих героев, достаточно равных, которые друг друга так или иначе оспаривают, играют друг с другом. Однако и остальных нельзя назвать статистами – это те шестеро, которые начинали бизнес-проект, стояли у истоков фирмы, чья судьба висела на волоске. Они не могут быть сброшены со счетов, будто они всего лишь люди функции. Автор специально выбирает форму притчи, а на это намекает голос автора за кадром, который говорит достаточно прямо много откровенных морально-ориентированных тезисов, чтобы дать зрителю возможность это увидеть. Он дает понять, что сейчас нельзя просто снять фильм о предательстве, обмане, преступ- лении, для этого нужно позолотить прямой и жесткий этический принцип эстетизмом в форме и техниках выражения. Автор говорит, что если положить абсурд в основание жизни, то жизни, в сущности, не будет. Концовка фильма, несомненно, про абсурдность жизни, но не замечать всех остальных персонажей, кроме главного героя, акцентируя внимание на его сугубо личных проблемах с идентичностью, было бы неправильно, т.к. это ошибка – пойти на поводу у «психологов» главного героя, вроде его жены, которая является персонажем-свидетелем, объясняющим зрителям, как именно нужно трактовать личность и поступки героя. Это позволит зрителю не попадаться на уловки режиссера, который пытается абсолютизировать свою ироничную позицию и иронию персонажей. У зрителя ведь тоже есть иронический взгляд, позволяющий не принимать на веру все, сказанное персонажем, какую бы чушь он ни говорил. Все мы видим ситуацию по-разному, все смотрим в один экран, но видим прямо противоположные друг другу вещи. Очевидно, что нельзя трактовать этот фильм в качестве фильма об одиночке, имеющем проблемы сугубо с личной или профессиональной актерской идентичностью. Можно ведь поставить вопрос об этическом оправдании лицедейства вообще, актерства как такового.

Мне этот фильм сказал следующее: снять сейчас просто фильм о нравственном разложении человека, о предательстве, о том, как обесценились человеческие отношения, наивно и прямо уже нельзя. Необходимо обернуть это в игровую оболочку в надежде на то, что основная нравственная идея усвоится. Мы привыкли занимать позицию гносеологического одиночки, рассматривая одного героя и отчасти отождествляясь с ним, не замечая остальных, которым отводим лишь роль функций и манипулируем ими. Хуже всего происходит, когда Равн манипулирует Кристоффером, не дает ему все параметры задания с корыстной целью, чтобы обезопасить себя и не позволить Кристофферу начать играть против себя намного раньше.

НВ: Но стоит отметить, что Кристоффер до определенной поры неплохо выходил из ситуаций замешательства, иногда искусно превращая неизвестные ему условия задачи в пластичный и эффективный игровой инструмент.

ЛЩ: Конечно! Это говорит о том, что в нашей жизни мы часто играем в игры, условия которых нам не всегда известны. Мы вынуждены действовать в пустоте, когда мы не чувствуем точку опоры и обнаруживаем одну неожиданность за другой.

НШ: Этот фильм показался мне нравственно-антропологическим экспериментом. Режиссер находится на исследовательской позиции и не всегда знает заранее поведение персонажей в той или иной ситуации. Он задает коллизию, которая действует. Я не согласна с мнением докладчика, считающего, что автор внедряет мизантропические интенции по отношению к героям картины или человеку вообще. Фильм отнюдь не мизантропический, в нем нет ни одного явно отвратительного и отталкивающего персонажа. Мотивация всех персонажей понятна изначально, но все же режиссер выступает, с одной стороны, как исследователь, с другой – как кукловод или даже некий шалун-алхимик, который смешивает в разных сосудах жидкости (в данном случае людей, их роли и функции) и смотрит, что же получится в результате. Это очень любопытно. Хорошо иллюстрирует это и великолепная финальная сцена с поднесением ручки к документу для подписи и драматической паузой, за которой следуют дальнейшие мучения героя по принятию официального решения. Это напряженный момент отстранения, внутреннего диалога, диктующий зрителю сомнения в результате того, чем действие закончится. Автор периодически занимает отстраненную, возможно, даже нравоучительную позицию подобно хору в древнегреческих трагедиях.

Мне думается, что фильм Л. фон Триера в первую очередь о современном состоянии нравственности в обществе. Мораль приобретает институциональный характер и меняется даже сам ее лексикон. Нравственная жизнь человека и общества описывается и осмысливается в настоящее время не в категориях любви, дружбы, сочувствия, сострадания, милосердия, а через понятия справедливости, уважения, доверия и т.п. Полагаю, что реальное поле воплощения такой культурной ситуации, наиболее явно ее проясняющее и иллюстрирующее, – это этика профессиональной деятельности, корпоративная этика, этика деловых отношений и бизнеса. Иными словами, происходит значительная трансформация представлений о человеческом достоинстве, чести, счастье в связи с новыми экономическими отношениями. В фильме показаны новые личностные проблемы в такой ситуации. Это проблемы выбора человеком своих поступков, проблема ответственности. Человек постоянно находится в напряженном положении, когда необходимо принять решение о том, что важнее – личные моральные убеждения и ценности или требования корпоративного профессионального кодекса, о том, что важнее – сохранить личное достоинство и остаться верным себе и преданным близким людям или коллегам или предпочесть прибыль, предавая и «идя по головам» в карьерных гонках. И получается, что для одних «прибыль превыше всего, но честь дороже прибыли», другие решают вопрос сочетания (или противоречия) личных и профессиональных принципов иначе.

НВ: Обратите внимание на то, что сотрудники, называемые Равном «стариками», обнимаются, имеют собственный сленг, повседневные ритуалы и знаки корпоративного климата, почти домашнего уюта.

ЛЩ: Для фон Триера это нежный фильм. Обратите внимание, все персонажи в конце получили то, что хотели. Один хотел прощения и всеобщей любви, которую он получил. Другой хотел купить фирму, и он это сделал. Третий получил сполна актерского признания, которого он желал. Жажда актерского признания – одна из форм желания всеобщей любви.

НВ: Хотел бы поделиться соображением о том, почему автор выбрал для реализации сюжета именно обстановку офиса. Резонный вопрос – почему именно в тесное офисное пространство решил войти режиссер, оперируя образами и категориями, которые имели место в его крупных трилогиях «Европа» и «Золотое сердце»? Ключевым обстоятельством следует считать и биографический аспект. Дело в том, что Ларс фон Триер – генеральный директор и один из крупнейших акционеров датской кинокомпании «Центропа» (Zentropa), в которой он выполняет функции босса практически ежедневно. Кроме творческих проектов, режиссер исполняет административные функции и обязанности менеджера, имея большой штат сотрудников и обширную материально-техническую базу. Таким образом, этот фильм может рассматриваться как определенная биологическая стадия жизни не только режиссера, рассматриваемого как творец, но и стадия жизни человека, датчанина средних лет, рассматриваемого как субъект труда. Отсюда следует много политических аспектов в его повествовании.

АШ: Меня этот фильм приятно удивил. В нем легко выделить определенный спектр рассматриваемых явлений, которые можно условно разделить на несколько групп в авторском видении. Прежде всего, сложно не заметить социально-политическую сатиру как форму размышления о современном состоянии мирового капитализма. Поскольку большая часть населения городов Европы работает в виртуализированной сфере услуг и производства продуктов для поддержания потока и круговорота этих же услуг в информационном обществе с меньшей долей реального производства, мы видим обратную сторону этой модели – реальные человеческие трагедии, которые происходят уже не на тяжелом производстве, а в условно безопасной среде офиса. Это и трагедии в семьях сотрудников (муж сотрудницы, вынужденной работать на принтерах, ранее повесился на проводе от принтера), присвоение начальником результатов труда сотрудников и их интеллектуальной собственности, офисные мелкие интриги (случаи с фальсификацией электронной почты) и др. Все это обрамлено в лабораторно-белые стены офиса с небольшими перегородками и комнатами, напоминающими лабиринт для подопытных лабораторных крыс.

НВ: Да , безликая среда офиса, тысячи которых построены и оформлены приблизительно так же, провоцирует фильм, съемка и монтаж которого был предоставлен компьютеру (Automavision), развиваться по-своему как произведение-субъект. В этом отношении фон Триер, как мне кажется, достиг идеального баланса между полнотой авторского жеста, биографичностью, личностно ориентированной историей и автоматизмом, беспристрастностью, экспериментальностью и всем тем, что из кино романтическая «Догма-95» старалась вычистить.

АШ: Такое положение дел и закономерность смещения контролируемого к неконтролируемому и наоборот отражены не только в формальных деталях. Мы помним, как Равн задал первоначальный сценарий и якобы надежную инструкцию для Свена, он думал, что контролирует каждый шаг своего вновь нанятого сотрудника, а сотрудник получает лишь информацию на ход вперед, но не более. Однако потом мы замечаем, что изначально слепой в действиях Свен с помощью собственных умений, навыков общения и случайности берет инициативу на себя, видоизменяя первоначальный план. При этом окружающие не подозревают о его истинной роли вплоть до конца. Это напомнило мне мотивы из «Ревизора».

НВ: Согласен! Таким образом, Свена (Кристоффера) можно считать воплощением техники, полной сюрпризов, которую как бы взломали, использовали не по инструкции, рискуя выпустить серьезные силы (работа актера не в своей роли и не на сцене). Равн же выступает воплощением уверенного в себе логоса, подкрепленного шатким расчетом и иллюзорным здравым смыслом, который почти что терпит полный крах. Думаю, такие взаимоотношения расчета и осознаваемого с технически стихийным и неизвестным – определенно существенный аспект современной культуры.

АВ: Я думаю, что среди прочего этот фильм еще об отсутствии лидера, отца, бога. Это отсутствие отягощает сотрудников, потому что они не могут понять причины абсурдных решений о судьбе их компании, не могут понять логики поведения начальства, находятся в невротическом «подвешенном» состоянии, т.к. не понимают собственной роли и значения в происходящем. Эта ситуация особенно остро заметна сейчас на макроуровне экономики в крупных корпорациях, управляемых не личностями (или казалось бы не личностями), а недоступными пониманию рядового сотрудника законами рынка, биржи, экономической дипломатии. На микроуровне это механизмы оплаты труда, поощрений и наказаний, устав предприятия, деловой этикет и кодекс поведения и др. Все это с трудом подчиняется законам формальной логики, ведь властная вертикаль или не заметна, или актуализирует свою власть абсурдно. Таким образом, отчуждение сотрудников от результатов собственного труда или даже результатов личной интеллектуальной собственности – распространенное явление, которое может быть немаловажным фактором возникновения одного мирового экономического кризиса за другим. На уровне компании директору отводится роль бога, которому верят, которому молятся и с которого спрашивают, создавая идол, развенчивая непостижимый Абсолют, материализующийся в образе плюшевого медведя. В этом фильме медведь представляет собой гротескный аватар богоостав-ленности и отсутствия бога, где бог обнаруживает себя не чудесным образом, не обязательно в антропоморфном обличие, но в виде горящего куста или природной стихии, а здесь как привычный всем непримечательный объект – плюшевый медведь, который тут же заставляет усомниться в существовании кого-то, кто стоит за ним.

НС: В фильме присутствует момент богоявления. В сценах встреч на «нейтральной территории», в зоопарке или кинотеатре. Натуральность или отказ от декораций и спецэффектов здесь проглядывают из-под стертой позолоты. Когда в сцене в кинотеатре мы вдруг видим у фисташкового мороженного то красный нос, то зеленый, обнаруживается та «кнопка», благодаря которой является Бог: обнаруживается компьютер или режиссер, который хочет быть компьютером. И весь фильм я ловила себя на мысли о том, что готова в любой момент увидеть свое отражение в каком-нибудь оконном стекле или в зеркале, стеклянной двери. Триеру удалось вовлечь и ввести меня в этот офис, сделать таким же подчиненным. Триеру также удалось продемонстрировать, что и сам он – наемный режиссер, как и наемный актер. Фильм «Самый главный босс» транслирует идею постоянной функциональности как бесконечной матрешки, когда мы снимаем одну функцию, но не становимся собой сущностным и даже не надеваем другую функцию, ибо функции оказываются одна в другой постоянно и бесконечно.

Список литературы Невозможный актер. Путь от человека-функции к суверенному человеку (Ларс фон Триер «Самый главный босс»)

- Кузьмина Л. К истории «Догмы-95»: ретро с амбициями новой волны. Кинозаписки: сайт. URL: http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/71

- Ларс фон Триер. Из интервью с Джеффри МакНаб//Афиша г. Одессы: сайт. URL: http://today.od.ua/Glavnyj_boss

- Манифест Догма 95: Обет целомудрия//Догма 95: сайт. URL: http://www.dogme95.ru/vow.htm

- Ольшанский Д.А. Комедия знаков. Рецензия на фильм Ларса фон Триера «Самый главный босс»//Психоаналитик Дмитрий Ольшанский: сайт. URL: http://olshansky.sitecity.ru/ltext_1509015048.phtml?p_ident=ltext_1509015048.p_0102220000

- Хороший фильм -это яичница. Интервью с Л. фон Триером//Другое кино. 2000. № 4. С. 17

- Direktøren for det hele (Самый главный босс): перевод официального синопсиса//FILMZ.RU. URL: http://www.filmz.ru/film/3348