Н.И. Пирогов-талантливый педагог и выдающийся общественный деятель

Автор: Шапыгин Л.Д.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Материалы мемориальных научных пироговских чтений

Статья в выпуске: 1 т.3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187642

IDR: 140187642

Текст статьи Н.И. Пирогов-талантливый педагог и выдающийся общественный деятель

Гигантская фигура Н.И. Пирогова никак не умещается только в рамки отечественной хирургии. Его мысли, убеждения, деятельность выходят в действительности далеко за её пределы. И тогда перед нами предстает другой Пирогов, не только как выдающийся хирург, но и как талантливый педагог и выдающийся общественный деятель.

Общественная деятельность Н.И. Пирогова имела принципиальное отличие от аналогичной деятельности многих других ученых. Она всегда зиждилась на гуманистической, а не на конъюнктурной основе, определялась убеждениями православной веры и велением христианской души; выступал ли он в роли хирурга Петербургского госпиталя или русской армии, сражающейся под Севастополем, или попечителя Одесского или Киевского учебных округов, или наставника русских хирургов, специализирующихся за границей и т.д.

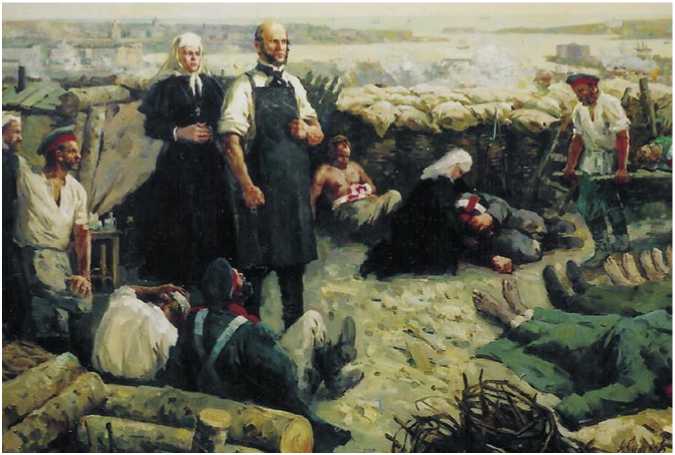

Кульминационным пунктом проявления этих качеств Н.И. Пирогова как общественного деятеля стало добровольное участие хирурга в обороне Севастополя в 1854–1855 годах. Нельзя забывать, что здесь его роль заключалась не только в рукотворном спасении жизней

Рис. 1. Н.И. Пирогов на перевязочном пункте в осажденном Севастополе (худ. Л. Коштелянчук)

путем оперативных вмешательств, но и, особенно, в организации хирургической помощи раненым.

По единодушной оценке современников это был гражданский подвиг морально-нравственного характера, ставший хрестоматийным событием в общественной жизни России тех лет. Хирург Пирогов по праву стал относиться к числу легендарных защитников Севастополя и национальных героев Отечества (рис. 1).

С этих пор ни одна характеристика личности Пирогова не может обходиться без заслуженного титула великого гражданина и патриота, одинаково замечательного и гражданским, и военным мужеством.

На Крымскую войну Пирогов выезжал не один. За ним следовал первый в мире отряд сестер милосердия, принявших участие в оказании медицинской помощи раненым и больным в боевых условиях. Это был еще один замечательный почин, связанный с общественной деятельностью первого хирурга России, не устававшего повторять: «Мы должны истребовать пальму первенства в деле столь благословенном и благотворном и ныне всеми принятом женская помощь раненым на театре войны. Наши женщины должны занять место в обществе, более отвечающее их человеческому достоинству и их умственным способностям…» (1876 г.)

Сестры милосердия делом доказывали свою необходимость работы на театре военных действия. Одна из самых верных помощниц Пирогова, сестра милосердия Екатерина Бакунина, не только спасла жизни многим защитников Севастополя, но и покинула осажденный город только вместе с последними защитниками города (рис. 2).

Пироговские помощники-врачи и сестры милосердия стали его «руками, глазами и ушами» на перевязочных пунктах и в военных госпиталях, где они работали. Они научились вскрывать злоупотребления госпитальных и прочих военных чиновников, проверяя состояние продовольственных складов, присутствуя

Рис. 2. Е.М. Бакунина, сестра милосердия при закладке продуктов питания в котел, где готовилась пища для раненых и больных, надзирая за раздачей им вина, чая и других установленных норм питания.

Одновременно под врачебно-сестринский надзор было взято санитарное состояние военно-медицинских учреждений, включая условия размещения раненых и больных, обеспеченность госпитальным бельем и прочим необходимым имуществом, освещение, отопление, своевременный вывоз мусора и нечистот и т. п., без которых немыслима работа лечебного заведения.

Так в осажденном Севастополе, благодаря Пирогову, рождался общественный контроль за деятельностью администрации, немедленно принесший благотворные плоды, а сам он принимал непосредственное участие в распределении благотворительной помощи. Он так писал в своем дневнике: «…на днях я роздал по рукам по осьмушке чаю и по фунту сахару на каждого больного из пожертвованных сумм, купил чайников и вина. Женщины при нас во время перевязки поят больных чаем и раздают им по стакану вина».

Следствием общественной работы Пирогова и его добровольных сестер милосердия (всего их было около 200) стало значительное улучшение лечебнодиагностических показателей на многих перевязочных пунктах и в военных госпиталях. Нет сомнений, что общественная деятельность первого хирурга во время Крымской войны не только была направлена на оказание медицинской помощи раненым и больным воинам, но привела к существенным результатам в виде сотен и тысяч спасенных человеческих жизней.

Во все времена своей жизни Пирогов неизменно откликался на призывы общественных организаций и частных лиц, обращавшихся к нему за помощью, когда Россия или другие государства оказывались в зоне боевых действий.

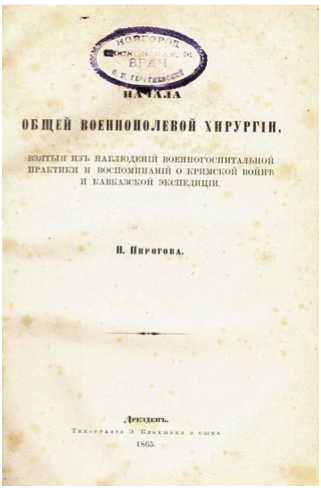

Так случилось в 1870 году, когда 60летний Пирогов посещал военные госпитали и перевязочные пункты в Германии и во Франции во время франко-прусской войны. История повторилась в 1877 – 1878 годах, когда началась очередная русско-турецкая война. Нельзя забывать, что эти периоды, когда Пирогов исполнял свой общественный долг за пределами нашей страны, обогатили мировую медицину выдающимися шедеврами. К их числу принадлежала бессмертная научная монография Пирогова «Начала общей военно-полевой хирургии», написанная на склоне его дней (рис.3).

Рис. 3. Монография Н.И. Пирогова «Начала общей военнополевой хирургии»

Очевидно, что общественная деятельность первого хирурга России была неразрывно связана с его хирургической и научной работой.

Некоторые считают, что яркая сторона педагогической деятельности Пирогова в полной мере проявилась только во времена, когда он был попечителем сначала Одесского, а потом и Киевского учебных округов. Это не совсем точно, так как еще в бытность его профессором Дерптского университета в 1828–1841 годах была отмечена редкая особенность того времени. Она проявляла себя в удачном сочетании преподавания с воспитанием. Идеями гуманизма, врачебного и гражданского долга были наполнены его лекции, практические занятия молодого профессора и отношения со студентами.

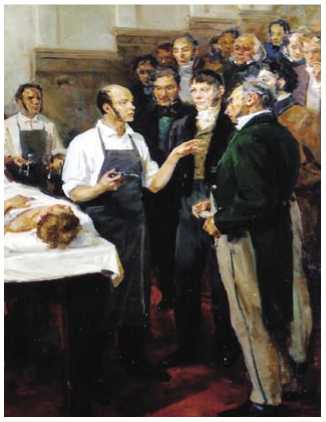

К тому же, Пирогов во многом изменил систему преподавания на университетской хирургической кафедре, демонстрируя на лекциях больных, анатомические препараты (рис. 4).

На рисунке художника Л. Коште-лянчука дерптский профессор Н.И. Пирогов демонстрирует блестящую хирургическую технику в ходе выполнения литотомии (удаления камней из мочевого пузыря).

Одним из пироговских нововведений стала практика самостоятельного проведения студентами простейших хирургических операции, практика, ко-

Рис. 4. После операции (худ. Л. Коштелянчук)

торой был лишен сам Пирогов во время учебы в Московском университете.

Непродолжительный период попечительства Пирогова над учебными заведениями сначала Одессы, а затем и Киева показал: талантливый человек талантлив во всем: и в хирургии, и в педагогике.

Трогательно-искренним было прощание бывшего попечителя со студентами и преподавателями Киевского университета Святого Владимира.

«Мои труды и работы, – сказал Н.И. Пирогов, обращаясь к ним, – были награждены Вашим доверием… Расставаясь с Вами, я буду счастлив тем, что оставался верным своим началам, и если не довел ни одного из вас до истинного счастья, то по крайней мере не сделал никого по моей воле несчастным. Итак, прощайте! Служите верно науке и правде и живите так, чтобы состарившись, вы могли безупречно вспоминать вашу и уважать чужую молодость».

Действительно, годы его деятельности на поприще народного просвещения снискали ему широкую популярность в прогрессивных кругах тогдашнего общества. Это нашло отражение в речи К.А. Тимирязева на праздновании 150-летия Московского университета: «Пирогов – питомец Московского университета, правда, ничего от него не получивший, но зато отбросивший от него блеск своего имени, профессор и гражданин, которого когда-то мыслящая Россия надеялась видеть во главе своего просвещения».

Знаменитая статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни» стала одним из знаковых явлений 1856 года. По словам современников, она произвела громадное впе- чатление, почиталась тем словом, которое разбудило и двинуло русскую педагогику и общественную мысль.

По мнению Н.А. Добролюбова: «… если бы от Пирогова остались только его педагогические сочинения – он навсегда бы остался в истории науки».

Главная педагогическая идея Пирогова сводилась, во-первых, к обеспечению условий для развития природных способностей, заложенных в человеке, и, во-вторых, к умелому сочетанию обучения с воспитанием в духе гуманизма и гражданственности.

Главная и очередная задача русских общественных деятелей, подчеркивал Пирогов, это реформа общественной жизни и реформа воспитания, находящихся в тесной связи друг с другом.

В «Вопросах жизни», других работах звучала резкая критика сословнокрепостнической системы воспитания, которая ставила целью подготовку детей к занятию определенного места в социальной жизни, зависящего в конечном счете от общественного положения родителей.

Пирогов же был горячим защитником бессословного или «общечеловеческого» воспитания. В 1858 году он пишет: «С тех пор, как я выступил на поприще гражданственности путем науки, мне всего противнее были сословные предубеждения… и я невольно перенес этот взгляд и на различие национальностей. Как в науке, так и в жизни и, как и между моими товарищами, так и между моими подчинёнными и начальниками, я никогда не думал делать различия в духе сословной и национальной исключительности».

Уважение человеческой личности, труда, профессии, по Пирогову – краеугольные камни воспитания. Семантику слова «воспитание» он экстраполировал как непременную составляющую нормы жизни, взаимоотношений в обществе, как проблему общечеловеческую.

Проблема «общечеловеческого воспитания» (выражение Пирогова) не решается в одночасье: прежде чем стать специалистом, прежде чем получить профессиональное образование, по мнению первого хирурга России: «…все готовящиеся быть полезными гражданами должны сначала научиться быть людьми. Поэтому все, до известного периода жизни, в котором ясно обозначаются их склонности и их таланты, должны пользоваться плодами одного и того же нравственно-научного просвещения».

Пирогов требовал от высшей школы высочайшего уровня подготовки студентов. По его мнению, выпускники должны быть способны стать руководителями жизни, а не ее слугами. Они обязаны стать сознательными работниками, а не бессловесными исполнителями. Это должны быть достойные члены общества, способные не приспосабливаться к житейскому злу и уживаться с ним, а научившиеся понимать это зло и умеющие бороться с ним. Надо так воспитывать человека, чтобы он умел, по выражению Пирогова: «Быть счастливым счастьем других – вот настоящее счастье, вот жизни земной идеал».

Вопросы методики преподавания и процесса учебы должны подчиняться опять-таки главной идее – формированию личности человека. Отсюда и известная точка зрения Пирогова о необходимости автономии университетов, облегчении доступа в них без каких-либо сословных и национальных ограничений, о вреде ранней специализации без предшествующего ей обязательного «общечеловеческого образования».

Пирогов был уверен, что высокая эффективность обучения и воспитания в университете может быть достигнута отсутствием принудительности в учебном процессе, в результате свободного посещения лекций, чтения профессорами, в основном, только того, что добыто в науке ими самими и о чем не написано в учебнике, при разумном сокращении числа зачетов и экзаменов.

Обращал внимание Пирогов и на необходимость наглядности преподавания и приобретения учащимися практических навыков, что в то время было одним из наиболее слабых мест в системе подготовки врачей. Подчеркивая обязательность органического сочетания «учебного» и «научного» в воспитании молодых специалистов, он впервые, в сущности, поставил вопрос об обязательной подготовке высококвалифицированных преподавательских кадров. Актуальна сегодня, как и много лет тому назад, высказанная фраза Н.И. Пироговым и посвященная профессорско-преподавательскому составу университета: «Кто учит, тот также продвигает науку вперед, а кто двигает ее вперед, тот также учит». Кроме того, он настаивал на необходимости периодического совершенствования знаний специалистов и преподавателей, на выборе профессоров на кафедру по конкурсу, а не по званию, считал обязательным периодическое обновление учебных учреждений свежими силами, неоднократно предлагал увеличить зарплату преподавателей.

Следует отметить, что Н.И. Пирогов всегда подчеркивал важность научного поиска в практической деятельности врача. Он говорил: «А настоящий врач всегда является исследователем, причем второе в нем должно преобладать». Не случайна надпись на его памятнике в Москве, которая гласит: «Отделить учебное от научного в университете нельзя. Но научное и без учебного все-таки светит, а учебное без научного – как бы ни была приманчива его внешность – только блестит» (рис. 5). Общечеловеческое воспитание по Пирогову не мыслимо без воспитания патриотизма. «Настоящий человек» в первую очередь, является «Гражданином отечества», который благодаря воспитанию, выражает лучшие черты своей национальности.

Таким человеком был сам Пирогов. Недаром Герцен в письме к сыну в день его совершеннолетия в 1860 г. желал бы, чтобы тот пошел по трудному пути служения народу, «…по которому шел и идет один из величайших деятелей России, доктор Пирогов».

В русле такого понимания отечественных традиций Пирогов по праву считается предтечей плеяды русских просветителей. Имя его стоит в одном ряду с именами Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Ушинского и Стоюнина, Корфа и Толстого.

Уместно здесь вспомнить и пророческие слова Ушинского: «Народ, из среды которого выходят такие личности, как личность Н.И. Пирогова, может с уверенностью глядеть на свою будущность».

Отмечая 197-летие со дня рождения Н.И. Пирогова и его заслуги перед мировой медициной и нашим Отечеством, мы еще раз убеждаемся в величии его достижений в общественной деятельности, медицине, педагогике и организаторском деле. Они давно стали достоянием государства Российского, составляя неотъемлемую долю его величия и славы, частью бессмертных и чудесных творений святых земли русской.

Высокие идеалы духовности и гуманизма, пронизывающие всю деятельность Национального медико-хирургического Центра, удивительный сплав высокопрофессиональной практической деятельности, беззаветного служения интересам больного с плодотворной научной работой и многогранной педагогической деятельностью, позволяют всем сотрудникам Пироговского центра, его профессорско-преподавательскому составу и Центру в целом с полным правом носить гордое имя Н.И. Пирогова, ежедневным самоотверженным трудом претворяя и преумножая его идеи, взгляды и свершения в жизнь во имя и на благо человека.

Рис. 5. Памятник Н.И. Пирогову в ФГУ НМЦХ им. Н.И. Пирогова