Николаево-Отрадное-III - местонахождение среднего палеолита на берегу Миусского лимана (северное побережье Азовского моря)

Автор: Колесник А.В., Данильченко А.Ю., Гаврилов К.Н., Зоров Ю.Н., Титов В.В., Константинов Е.А., Панин П.Г., Фролов П.Д., Сычев Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 275, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются материалы нового памятника палеолита, выявленного в 2020 г. на правом берегу Миусского лимана недалеко от его устья на южной окраине с. Николаево-Отрадное Неклиновского района Ростовской области. Культурные остатки были обнаружены на двух участках пляжа и включали разновременные находки, в том числе изделия раннего, среднего и позднего палеолита (местонахождения Николаево-Отрадное II и III). На местонахождении Николаево-Отрадное III в результате зачистки в 2022 и 2023 гг. участка берегового обрыва высотой до 10 м удалось установить сложную стратиграфию лёссовых пород позднего плейстоцена и выявить горизонты, откуда происходят каменные изделия и кости животных. Вводится в научный оборот комплекс среднего палеолита этого памятника. На пляже в районе берегового обнажения найдены нуклеусы, скребло, отщепы среднепалеолитического облика. В зачистке обнаружены кремневые изделия среднего палеолита вместе с костями животных. Они залегают на значительной глубине внутри гидроморфного варианта салынской палеопочвы мезинского педокомплекса (МИС 5е). Среди находок в слое -скребла, сколы разных типов, нуклеус с торцовым рабочим фронтом. Фауна представлена ископаемыми формами плейстоценового осла, гигантского оленя и степного бизона. Обращается внимание на наличие в слое палеопочвы нуклеуса с признаками позднепалеолитической техники расщепления. Находка сопоставляется с торцовыми нуклеусами ряда среднепалеолитических памятников Западной Европы, существовавших в период МИС 5с. Для европейских индустрий такого типа характерно сочетание компонентов среднего и позднего палеолита.

Средний палеолит, северо-восточное приазовье, каменные орудия, мис 5е, нуклеус с торцовым расщеплением

Короткий адрес: https://sciup.org/143183493

IDR: 143183493 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.275.7-22

Текст научной статьи Николаево-Отрадное-III - местонахождение среднего палеолита на берегу Миусского лимана (северное побережье Азовского моря)

Систематическое исследование памятников среднего палеолита Северо-Восточного Приазовья ведется на протяжении почти вековой истории (Данильченко , 2022). Накоплен весьма значительный материал. Опорными памятниками региона следует признать стоянки и местонахождения Рожок-I ( Праслов , 1968. С. 64-93), Носово-I ( Праслов , 1972, Щелинский, 1999), Марьева Гора (Данильченко и др ., 2020) и др. В последние годы наблюдается активизация полевых работ в данном регионе ( Очередной и др. , 2018а; 2018б). Местонахождения на южной окраине с. Николаево-Отрадное (Неклиновский район, Ростовская область) на берегу Миусского лимана были обнаружены Ю. Н. Зоровым в 2020 г. Они известны по предварительным публикациям ( Колесник и др ., 2021; 2023б). Цель настоящей публикации – введение в научный оборот материалов комплексного исследования местонахождения Николаево-Отрадное-III по результатам работ 2022 и 2023 гг.

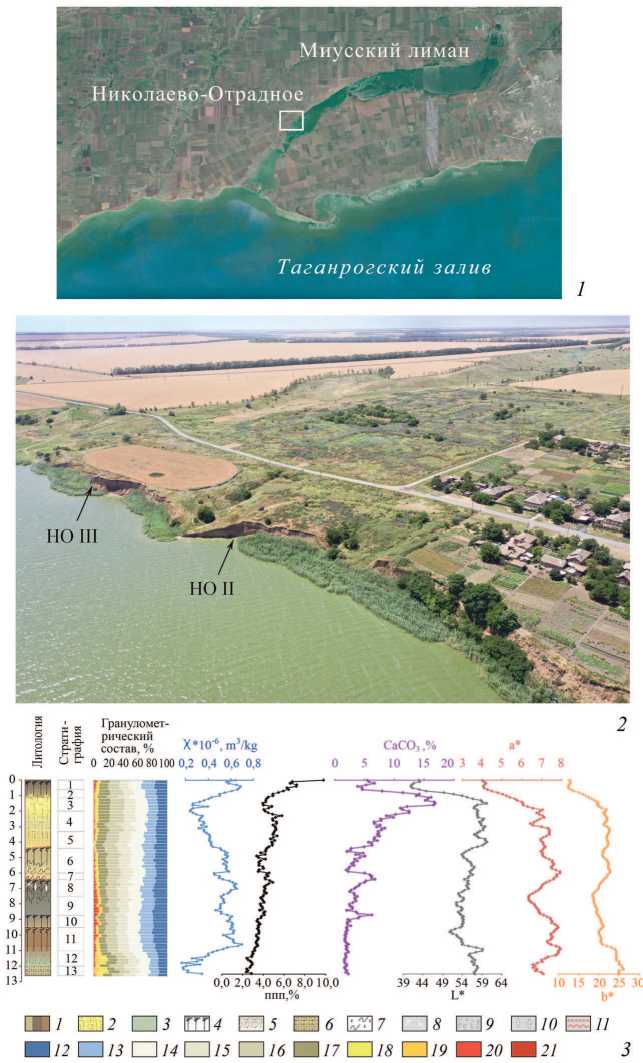

Местонахождения Николаево-Отрадное-II (далее НО-II) и III (далее НО-III) расположены на правом берегу лимана в 5 км от морского побережья (рис. 1: 1, 2 ). На этом размытом абразией участке берега лимана высотой около 10–12 м обнажены субаквальные и субаэральные отложения возрастом до ~ 350 тыс. лет со значительными перерывами в осадконакоплении. На северной окраине села в основании берегового разреза обнажаются верхнемиоценовые известняки. На пункте НО-II вскрыты лиманные отложения, перекрытые предположительно каменским педокомплексом (МИС 7) и более поздними лёссами. Под этим педокомплексом в почвенном делювии и в верхах лагунных отложений лимана в гравийных прослоях отмечены археологические остатки ( Колесник и др. , 2023б). Разрез пункта НО-III фактически надстраивает разрез пункта НО-II.

Стратиграфия

Местонахождение НО-III приурочено к районе береговому обнажению, где в стенке вскрывается разрез палеобалки (рис. 2: 1 ). Зачистка этого участка в 2022–2023 гг. была доведена до уровня воды в лимане, нижележащие отложения (ниже 10.0 м) пробурены (табл. 1).

Таблица 1. Основные литолого-стратиграфические подразделения местонахождения НО-III по данным исследований 2022–2023 гг.

Современный чернозем обыкновенный

|

Сл. 1. гор. Ар (0,0–0,6/0,6 м) Сл. 2. гор. В (0,6–1,2/0,6 м) |

– легкий суглинок, темно-серый с буроватым оттенком, зернистый, рыхлый, включения битого кирпича. – средний суглинок, серый с редкими темно-серыми пятнами, редкие карбонатные новообразования в виде рыхлых стяжений, присутствует белесая присыпка. |

|

Сл. 3. гор. ВС (1,2–2,0/0,8 м) |

– легкий суглинок, светло-палевый, видна белесая карбонатная присыпка, в слой по корнеходам и трещинам проникает темно-серый гумусированный материал из вышележащего слоя. |

Окончание табл. 1

Слаборазвитая интерстадиальная палеопочва брянского интервала (МИС 3)

|

Сл. 4. (2,0–3,3/1,3 м) |

– легкий суглинок, палевый с буроватым оттенком, плотный, свежий, пористый, есть карбонатные конкреции Ø до 1 см. Слой пронизан современными корнеходами. Граница слоя волнистая, переход ясный. |

Уровень интерстадиального почвообразования (МИС 5а – ?)

|

Сл. 5. (3,3–4,4/1,1 м) |

– средний суглинок, желтовато-бурый с гумусированными пятнами, пористый, местами – неяснослоистый. Граница наклонная, переход резкий по цвету. |

Крутицкая интерстадиальная почва (МИС 5с)

|

Сл. 6. гор. АВ (4,4–6,0/1,6 м) |

– средний суглинок, светло-бурый с гумусовыми пятнами и затеками в нижней части профиля, слабо пористый, редкие карбонатные конкреции неправильной неправильной формы. На глубине 5,3 м отмечен горизонт из нескольких мелких фрагментов костей животных и кремневой чешуйки. Переход резкий, граница волнистая. |

|

Сл. 7. гор. В (6,0–6,4/0,4 м) |

– легкий суглинок, палевый, неяснослоистый, с редкими темными гумусированными пятнами, с рассеянными пылеватыми карбонатами (лёссовый дериват; делювий, слабопереработнанный почвообразованием). Переход резкий, граница волнистая. Внизу встречены редкие переотложенные культурные остатки в виде небольших линз. |

Салынская межледниковая палеопочва (МИС 5е)

|

Сл. 8. гор. А (6,4–7,5/1,1 м) |

– средний суглинок, темно-серый с буроватым оттенком, зернистый, местами неясная слоистость, включения кристаллов гипса по корнеходам Ø до 1–3 см, редкие карбонатные новообразования. Переход постепенный, граница языковатая. В слое зафиксированы переотложенные фаунистические остатки и кремневые изделия среднего палеолита. |

|

Сл. 9. гор. В (7,5–8,7/1,2 м) |

– средний суглинок, светло-бурый с сизоватым оттенком, в верхней части с пятнами и затеками, в нижней – массивный. Переход постепенный, граница языковатая. |

Палеопочва каменского педокомплекса (?) (МИС 7)

|

Сл. 10. (8,7–9,6/0,9 м) Сл. 11. (9,6–11,0/1,4 м) Сл. 12 (11,0–12,0/1,0 м) |

– средний суглинок, серо-бурый слабогумусированный пятнистый (темно-серые пятна). Переход постепенный, граница языковатая. – средний суглинок, желто-бурый, пятнистый, слабогумусированный. Переход постепенный, граница языковатая. – легкий суглинок, палево-желтый с бурыми и серыми пятнами (переходный горизонт к субаквальным отложениям). Переход резкий, граница ровная. |

Лагунные отложения

Сл. 13 – горизонтальное переслаивание суглинка легкого серого и супеси

(12,0–12,6/0,6 м) желто-серой. Мощность прослоев 5–15 мм.

В основании вскрытой осадочной толщи залегают водноосадочные слоистые алевриты (слой 13), имеющие, вероятно, лагунное происхождение. В слое 13 наблюдается повышенное содержание песка, низкое содержание ила, низкие значения ППП и карбонатности, минимальные значения магнитной восприимчивости.

Вышележащая субаэральная пачка имеет мощность ~ 12 м. Нижний педо-комплекс (слои 10–11) состоит из двух палеопочв буроватого цвета. Материал имеет высокие значения магнитной восприимчивости, сравнительно высокое содержание илистой фракции, повышенное содержание среднего песка, невысокую карбонатность, умеренные значения ППП, выраженный темно-бурый оттенок. Следов резких эрозионных границ и склонового переотложения материала не обнаружено. Вероятно, во время формирования педокомплекса балка еще не была сформирована. Опираясь на сопоставление со строением ЛПС опорных разрезов Приазовья ( Velichko et al., 2009; Величко и др. , 2012; Mazneva et al. , 2021; Konstantinov et al. , 2018; Panin et al. , 2018; 2023), данный педокомплекс можно предварительно соотнести с каменским (МИС 7).

Верхний педокомплекс (слои 5–9) имеет мощность 5,4 м и состоит из трех палеопочв. Залегающая в основании темно-серая палеопочва (слои 8–9) отличается повышенной мощностью гумусового горизонта (более 1 м) и признаками намыва. Эта палеопочва выстилает дно палеобалки, увеличивая свою мощность в районе тальвега. Материал из слоев 8–9 имеет высокие значения магнитной восприимчивости и ППП, умеренное содержание карбонатов, приуроченное к гор. B, умеренное содержание ила, повышенное содержание среднего песка, сравнительно низкие значения L*, a* и b* в слоях 8 и 9. Палеопочва слоев 8 и 9 перекрыта лёссовым дериватом (слой 7), т. е. склоновыми отложениями, выполняющими палеобалку. Слой 6 представлен светло-бурой палеопочвой, которая также имеет признаки намыва. Верхняя граница слоя 6 наклонная, имеет резкий эрозионный характер. Слой 5 представлен уровнем слабого побурения, которому соответствует слаборазвитая степная палеопочва. Палеопочвы слоев 5 и 6 имеют высокие значения a* и b*. В этих палеопочвах растет содержание карбонатов, но отмечаются низкие значения магнитной восприимчивости и содержания ила.

Уверенно прослеживается изменение морфологии верхнего педокомплекса (слои 5–9) вдоль стенки обрыва. Поднимаясь из палеобалки по склону наверх, палеопочвы сближаются. Нижняя намытая палеопочва замещается автоморфной

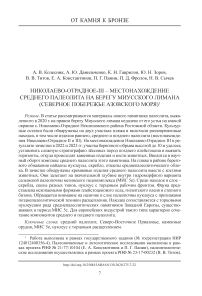

Рис. 1 (с. 10). Карта Миусского лимана с обозначением памятников ( 1 ).

Локализация местонахождений Николаево-Отрадное-II (НО-II) и III (НО-III) ( 2 ).

Литологическое строение и аналитические характеристики разреза НO-III ( 3 )

Условные обозначения к литологическим колонкам : 1 – гумусированный суглинок; 2 – лёссовидный суглинок; 3 – глеевый суглинок; 4 – полно развитый почвенный профиль; 5 – слабо развитый почвенный профиль; 6 – переслаивание суглинка и супеси; 7 – признаки переотложения (комки, слоистость); 8 – рыхлые карбонатные стяжения; 9 – плотные карбонатные конкреции; 10 – кристаллы гипса; 11 – резкие эрозионные границы

Гранулометрические фракции (мкм) : 12 – < 2 ; 13 – 2–4 ; 14 – 4–8; 15 – 8–16; 16 – 16–31; 17 – 31–63; 18 – 63–125; 19 – 125–250; 20 – 250–500; 21 – 500–1000

черноземовидной палеопочвой. Ее перекрывает менее мощная палеопочва бурого цвета, выше залегает слабовыраженная бледно-бурая палеопочва. Такое строение и стратиграфическая позиция верхнего педокомплекса позволяет коррелировать его с мезинским педокомплексом разреза Беглица ( Величко и др. , 2012). Нижняя палеопочва рассматриваемого педокомплекса ассоциируется с межледниковой салынской (МИС 5e), средняя с интерстадиальной крутицкой (МИС 5c), верхняя – с интерстадиальной беглицкой (МИС 5a).

Слой 4, представленный слабым уровнем побурения, может быть предварительно отнесен к брянскому уровню почвообразования (МИС 3). Слой 3 представлен светло-палевым лёссовидным суглинком, который сформировался в поздневалдайское время (МИС 2). Венчает разрез чернозем обыкновенный (МИС 1), в гумусовом горизонте которого наблюдается повышенная илистость, высокие значения ППП, низкие значения L*, a* и b*. Для гор. B установлены максимальные значения карбонатности – до 17 % и высокие значения светлоты (L*).

В интервале от 2 до 6 слоя диаграмма гранулометрического состава (рис. 1: 3 ) показывает типичное для эоловых лёссов преобладание фракции крупных алевритов (40–70 %), весьма высокую сортировку по размерам частиц. В слоях 7–9 наблюдается значительный рост мелкого и среднего песка. Наличием гумусированных комков и эрозионных границ позволяет предположить, что слои 7–9 представляют собой балочное заполнение, представленное лёссовым дериватом – т. е. продуктом склонового переотложения лёссово-почвенной серии. Рост песка в основании толщи (слои 12–13) знаменует переход к подстилающим субаквальным отложениям. Изменения глинистой фракции в палеопочвах в целом согласуется с графиком изменения магнитной восприимчивости и светлотой осадка (L*).

Тафономическая модель накопления культурных остатков

Переотложенные в древности культурные остатки сосредоточены в осевой части балочного заполнения. Переотложение размытых остатков стоянки происходило одновременно с аккумуляций мелкозема в зоне небольшой линейной депрессии. Культурные остатки залегают вперемешку с обломочным материалом (не окатанные обломки известняка) и концентрируются в тальвеге небольшой балки, что указывает на участие водного потока в генезисе этих отложений, сепарацию наиболее тяжелой фракции переносимого материала в «русловой» фации отложений. Заполнение депрессии происходило длительное время, поэтому переотложенные культурные остатки сконцентрировались по тальвегу промоины в виде своеобразной «жилы», залегающей наклонно в сторону лимана согласно геометрии балки. Подобная тафономическая модель накопления фаунистических остатков отмечена на местонахождении у г. Антрацит в Центральном Донбассе (Кротова и др., 1996). Здесь фиксируется своеобразная «лента» перенесенных водным потоком фаунистических остатков по тальвегу глубокой балки мощностью до 8 м. Расположение фаунистических остатков данного объекта было обусловлено последовательным наложением тальвегов различной генерации. Переотложенные культурные остатки местонахождения НО-III в крутицкой и салынской палеопочвах отлагались подобным образом, их следует датировать временем накопления делювия салынской палеопочвы (МИС 5-е), ее заключительной стадией. Основное количество находок концентрируется на этом уровне. Перенос размытых культурных остатков разрушаемой эрозией стоянки был завершен в начале накопления делювия крутицкой палеопочвы (МИС S 5с).

Фауна

В ходе работ 2022–2023 гг. была собрана коллекция из 103 образцов фауны. Определимыми до рода и вида оказалось 19 находок, остальные из-за сильной степени фрагментации можно определить только как принадлежащие копытным среднего и крупного размера. Большая часть костей, вероятно, была расколота с целью получения костного мозга. Наличие фрагментов черепов лошади и бизона указывает на разделку их для получения головного мозга животных. Многие кости имеют следы выветривания, что свидетельствует об их длительном нахождении на поверхности почвы до захоронения.

Определимые находки (кости дистальных частей конечностей, зубы) принадлежат плейстоценовому ослу Equus hydruntinus (Regalia, 1907) (26 % определимых находок) , носорогу Rhinocerotidae gen. (фрагмент корня зуба, вероятно, Coelodonta ), степному бизону Bison priscus (Bojanus, 1827) (63 % находок) и гигантскому оленю Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) . В целом, эти животные были характерны для фаун конца среднего и всего позднего плейстоцена. Остатки E. hydruntinus ограничивают временной отрезок формирования местонахождения поздним плейстоценом.

Вся представленная в коллекции фауна млекопитающих связана с охотничьей деятельностью древнего человека в исследуемом регионе ( Байгушева, Титов , 2007). Остатки крупных копытных представлены преимущественно обломками трубчатых костей конечностей (плечевые, локтевые, лучевые, большеберцовые, метаподии), а также отдельными фрагментами лопаток, позвонков, ребер, фаланг, костей запястья и заплюсны, зубов. Минимальное количество особей – по одному на каждый из таксонов. Состав фауны указывает на наличие открытых пространств степного типа (находки плейстоценового осла, плейстоценового бизона) и участков разреженного леса и зарослей кустарников (носорог и гигантский олень), располагавшихся на берегу пресноводного водоема (остатки раковины перловицы).

В зачистке салынской почвы на глубине 7,30 м найдены единичные створки пресноводного моллюска перловицы Unio ( Crassiana ) ex gr. crassus (Philipsson, 1788) . Происхождение этих раковин в культуросодержащем горизонте может быть двояким. В качестве ближайшей аналогии можно привести скопление правых створок пресноводных моллюсков близкого вида Unio ex gr. tumidus в культурном слое 5 стоянки Рожок-I, вероятно, связанных с пищевым поведением обитателей стоянки.

Среди остатков фауны, залегающих в палеопочве, выделяется небольшой сегмент медиальной части трубчатой кости крупного копытного животного в виде пластины с поперечно усеченными концами (рис. 2: 8 ). Размеры предмета: 74 × 25 × 10 мм. Поверхность окатанная. Внутренняя поверхность пластины соответствует естественной трещине, т. е. пластина является фрагментом более

Рис. 2. Вид на местонахождение Николаево-Отрадное-III в 2021 г. (1). Верх зачистки 2023 г. (2). Кремневые изделия (3–7), костяной предмет (8) из делювия палеопочвы МИС 5e крупного предмета с цилиндрической поверхностью. Поперечное усечение фрагментов трубчатых костей нехарактерно для их дробления с целью добычи костного мозга (Колесник и др., 2023а). Поэтому нельзя исключить вероятность искусственной модуляции данного предмета.

Кремневые изделия

Коллекция кремневых изделий местонахождения происходит из делювия ископаемых палеопочв и сборов на пляже лимана. Из суглинка происходят 27 кремней (табл. 2). Сырье – темно-серый кремень мелового происхождения. Все изделия слегка окатанные, основная часть покрыта тонкой белой патиной.

Таблица 2. Местонахождение Николаево-Отрадное-III. Состав коллекции кремневых изделий из зачистки

|

№ |

Тип изделий |

Всего |

|

чешуйки |

5 |

|

|

отщепы размерами 1-3 см вторичные |

7 |

|

|

отщепы размерами 1-3 см с участками корки |

3 |

|

|

отщеп размерами 4 см с участками корки |

1 |

|

|

отщепы пластинчатые, с фасетированной площадкой |

2 |

|

|

краевые сколы с нуклеусов |

2 |

|

|

скол формирования орудия |

1 |

|

|

нуклеус |

1 |

|

|

изделия с вторичной обработкой |

4 |

|

|

обломок кремня |

1 |

|

|

Всего |

27 |

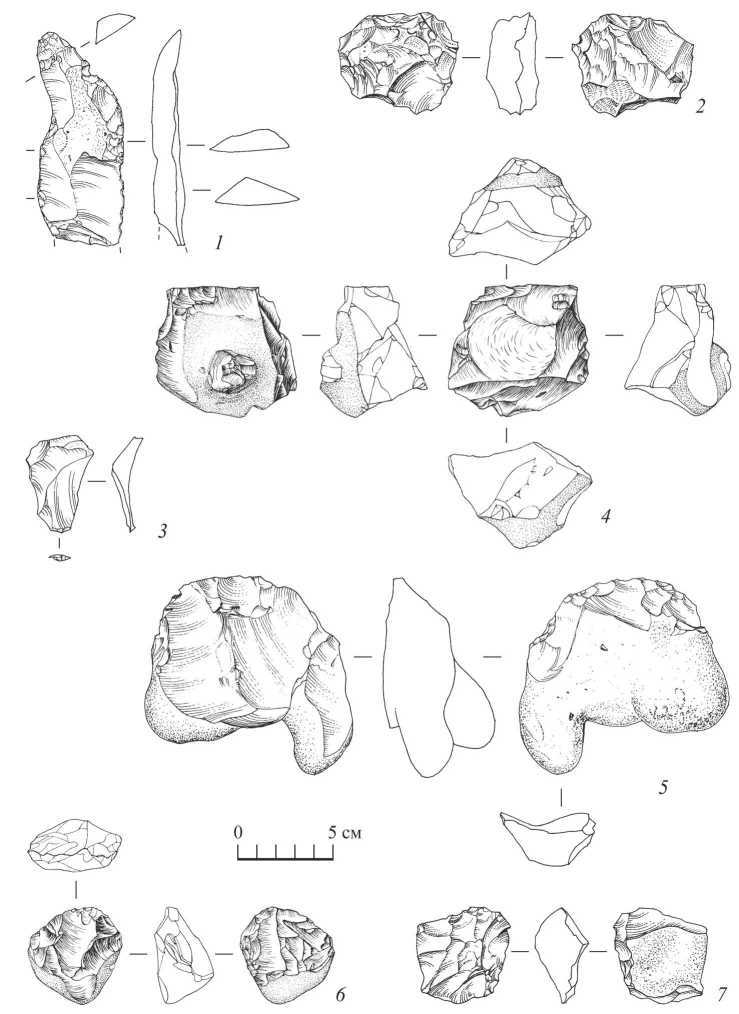

Нуклеус остаточный двуплощадочный торцовый, с фасетированными площадками, арковидной тыльной стороной с участками корковой поверхности, боковые участки сформированы негативами продольных сколов (рис. 2: 5 ). Скалывание производилось т. н. «твердым» отбойником, судя по рельефу негативов ударного бугорка. Выделяются также краевые сколы с нуклеусов с продольно-поперечной огранкой, отщеп с фасетированной площадкой (рис. 2: 3 ), скол формирования орудия с изогнутым профилем, с точечной площадкой и продольно-поперечной огранкой. Среди орудий выделяются типичные изделия среднего палеолита: угловатое скребло из отщепа с широкой грубо фасетированной площадкой (рис. 2: 4 ) и утраченной вершиной; фрагмент продольного скребла на тонком отщепе (рис. 2: 6 ); фрагмент орудия с конвергентным лезвием и вентральным утончением базальной части; остроконечник с альтернативной обработкой из мелкого тонкого отщепа (рис. 2: 7 ).

В подъемном материале на пляже шириной около 10 м к среднему палеолиту относятся 17 кремней аналогичной степени сохранности (табл. 3). Все изделия имеют относительно крупные размеры. Видимо, более мелкая фракция выпавших из обрыва кремней была снесена прибойной волной вглубь водоема. В береговом обнажении непосредственно над пляжем следы культурного слоя не отмечены.

Таблица 3. Местонахождение Николаево-Отрадное-III.

Состав коллекции кремневых изделий из сборов на пляже лимана

|

№ |

Тип изделий |

Всего |

|

отщепы размерами 3–5 см вторичные |

2 |

|

|

отщеп размерами 6 см с участками корки |

1 |

|

|

отщепы пластинчатые |

3 |

|

|

пластина |

1 |

|

|

скол формирования орудия |

1 |

|

|

отщеп с ретушью |

1 |

|

|

нуклеусы |

7 |

|

|

изделие с вторичной обработкой |

1 |

|

|

Всего |

17 |

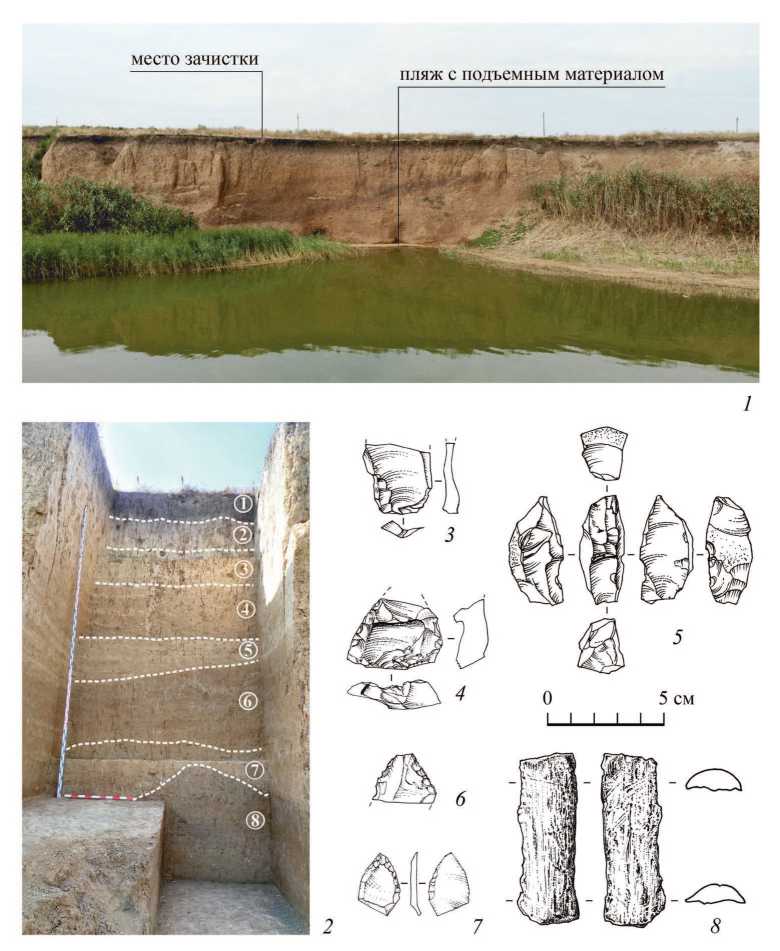

Кремневые изделия относятся к классическим для регионального среднего палеолита типам. Нуклеусы представлены двумя кубовидными (рис. 3: 4 ) и одноплощадочным (рис. 3: 5 ) образцами в начальной стадии расщепления, двумя нуклеусами с радиально-дисковидным расщеплением (рис. 3: 2 ), образцом с веерообразной системой сколов (новый), нуклеусом с уплощенным рабочим фронтом и тремя площадками (рис. 3: 7 ). Среди сколов выделяются скол формирования орудия (рис. 3: 3 ), массивная пластина, крупный полупервичный скол с фасетированной площадкой (рис. 3: 6 ). Крупное скребловидное орудие напоминает нож носовского типа, по В.Е. Щелинскому ( Щелинский , 1999), с интенсивной сработанностью условной лезвийной кромки (рис. 3: 1 ).

Обсуждение материалов и заключение

Тафономический анализ условий залегания культурных остатков указывает на их переотложение в тальвег промоины небольшой балки на берегу древнего водоема после длительного экспонирования на дневной поверхности. По стратиграфическим критериям, археологические материалы датируются временем накопления делювия палеопочвы МИС 5 e . Процесс переноса остатков был завершен в начале накопления палеопочвы МИС 5 c .

Видовой состав промысловой фауны местонахождения НО-III близок фауне стоянки Рожок-I, что отражает общность экологической обстановки в период

Рис. 3. Местонахождение Николаево-Отрадное-III, сборы на пляже ( 1–7 )

существования стоянок. Степень фрагментации костей животных местонахождения НО-III указывает на высокую интенсивность переработки зооресурсов.

Коллекция кремневых изделий из балочного заполнения небольшая, но весьма показательная. Кроме обычных изделий среднего палеолита, обращает на себя внимание сработанный нуклеус с торцовым фронтом, близкий позднепалеолитическим образцам. Среднепалеолитические пластинчатые технологии первичного расщепления в ассоциации с орудиями среднепалеолитических и позднепалеолитических типов представлены на Европейском континенте комплексами в Западной Европе, в Крыму ( Чабай , 2004), на Донбассе. В плане культурной таксономии эти индустрии не образуют гомогенную группу. Основное количество таких памятников находится на севере Франции и в Бельгии, большинство из них существовало в пределах МИС 5с ( Van Vliet-Lanoe et al. , 1993. Fig. 80; Revillon , 1994. Fig. 10). На юге Восточной Европы, на Донбассе, известна стоянка Курдюмовка со сходным набором каменного инвентаря и с той же датировкой в пределах МИС 5с ( Колесник , 2003. C. 152). Находка в делювии салынской палеопочвы местонахождения НО-III остаточного торцового двуплощадочного нуклеуса (резца?) позднепалеолитического облика хорошо вписывается в эту группу памятников, но имеет пока что самую раннюю для юга Русской равнины датировку в пределах морской изотопной стадии 5е.

Активная эрозия берега лимана и прилегающих участков морского побережья открывают перспективу обнаружения новых памятников среднего палеолита, погребенных на большой глубине.

Список литературы Николаево-Отрадное-III - местонахождение среднего палеолита на берегу Миусского лимана (северное побережье Азовского моря)

- Байгушева В. С., Титов В. В., 2007. Природная среда и условия жизни охотников на зубров в Приазовье // Вестник антропологии. Вып. 15. С. 113–119.

- Величко А. А. и др., 2012. Становление зоны степей юга России (по материалам строения лёссово-почвенной формации Доно-Азовского региона) // Доклады Академии наук. Т. 445. № 4. С. 464–464.

- Данильченко А. В., Колесник А. В., Очередной А. К., Зоров Ю. Н., 2020. Марьева Гора – памятник среднего палеолита в Северо-Восточном Приазовье // SP. № 1. С. 201–224.

- Данильченко А. Ю., 2022. История изучения среднего палеолита Северо-Восточного Приазовья и нижнего течения р. Северский Донец // SP. № 1. С. 387–413.

- Колесник А. В., 2003. Средний палеолит Донбасса. Донецк: Лебедь. 294 с. (Археологический альманах; вып. 12.)

- Колесник А. В., Зоров Ю. Н., Данильченко А. Ю., Константинов Е. А., Титов В. В., 2021. Новые памятники раннего и среднего палеолита в Северо-Восточном Приазовье // Верхний палеолит Европы: время культурных новаций: Междунар. науч. конф. / Ред. С. А. Васильев и др. СПб.: ИИМК РАН. С. 93–95.

- Колесник А. В., Гиря Е. Ю., Данильченко А. Ю., Титов В. В., Олих О. Г., Очередной А. К., 2023а. Костяные изделия со стоянки среднего палеолита Рожок I (культурный горизонт VI) в Северо-Восточном Приазовье // SP. № 1. С. 101–128.

- Колесник А. В., Зоров Ю. Н., Данильченко А. Ю., Титов В. В., Константинов Е. А., Фролов П. Д., Сычев Н. В., 2023б. Николаево-Отрадное II – новый памятник раннего и среднего палеолита в Северо-Восточном Приазовье // АЭАЕ. Т. 51. № 3. С. 25–31.

- Кротова А. А., Герасименко Н. П., Белан Н. Г., Колесник А. В., 1996. Позднеплейстоценовое палеонтологическое местонахождение у г. Антрацита Луганской области // Археологический альманах. № 4. Донецк. С. 7–14.

- Очередной А. К., Воскресенская Е. В., Степанова К. Н., Вишняцкий Л. Б., Нехорошев П. Е., Ларионова А. В., Зарецкая Н. Е., Блохин Е. К., Колесник А. В., 2018а. Комплексные геоархеологические исследования среднепалеолитических памятников Русской равнины // Записки ИИМК РАН. № 17. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 74–83.

- Очередной А. К., Степанова К. Н., Нехорошев П. Е., Колесник А. В., Зоров Ю. Н., 2018б. Исследование памятников палеолита в Ростовской области РФ в 2018 г. // Донецкие чтения – 2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы III Междунар. науч. конф. (25 октября 2018 г.). Т. 7. Донецк: Донецкий нац. ун-т. С. 202–204.

- Праслов Н. Д., 1968. Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона. Л.: Наука. 164 с.

- Праслов Н. Д., 1972. Мустьерское поселение Носово I в Приазовье // МИА. № 185. Л. С. 75–82.

- Чабай В. П., 2004. Средний палеолит Крыма. Киев: Шлях. 323 с.

- Щелинский В., 1999. Каменная индустрия Носово I в Приазовье: технологический аспект // Археологический альманах. № 8. Донецк. С. 109–128.

- Konstantinov E. A., Velichko A. A., Kurbanov R. N., Zakharov A. L., 2018. Middle to Late Pleistocene topography evolution of the North-Eastern Azov region // QI. Vol. 465. Part A. P. 72–84.

- Mazneva E. et al., 2021. Middle and Late Pleistocene loess of the Western Ciscaucasia: Stratigraphy, lithology and composition // QI. Vol. 590. P. 146–163.

- Panin P. G., Timireva S. N., Morozova T. D., Kononov Yu. M., Velichko A. A., 2018. Morphology and micromorphology of the loess-paleosol sequences in the south of the East European plain (MIS 1 – MIS 17) // CATENA. Vol. 168. P. 79–101.

- Panin P., Kalinin P., Filippova K., Sychev N., Bukhonov A., 2023. Paleo-pedological record in loess deposits in the south of the East European plain, based on Beglitsa-2017 section study // Geoderma. Vol. 437. 116567.

- Revillon S., 1994. Les industries laminaire du Paléolithique moyenn en Europe septrionale. L’Exemple des gisements de Saint-Germain-des-Vaux. Port-Racine (Manche), de Seclin (Nord) et de Riencourt- lès-Bapaume (Pas-de-Calais). Lille: Université des sciences et technologies de Lille. 188 p. (Publications du Centre d’Études et de Recherches Préhistoriques; 5.)

- Van Vliet-Lanoe B., Tuffreau A., Cliquet D., 1993. Position stratigraphique des industries à lames du Paléolithique moyen en Europe occidentale // Riencourt-lès-Bopaume (Pas-de-Calais). Un gisement du Paléolithique moyen / Dir. A. Tuffreau. Paris: Maison des sciences de l’homme. P. 104–106. (Documents d’archéologie française; № 37.)

- Velichko A. A., Catto N. R., Kononov M. Yu., Morozova T. D., Novenko E. Yu., Panin P. G., Ryskov G. Ya., Semenov V. V., Timireva S. N., Titov V. V., Tesakov A. S., 2009. Progressively cooler, drier interglacials in southern Russia through the Quaternary: Evidence from the Sea of Azov region // QI. Vol. 198. Iss. 1–2. P. 204–219.