Николай Иванович Пирогов (1810-1881) - уроженец и почетный гражданин Москвы

Автор: Глянцев С.П., Каликинская Е.И., Пирушкина Ю.Д.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Юбилейный выпуск

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

Москва - малая родина Н.И. Пирогова, сыграла определяющую роль в его судьбе, подарив ему путевку в жизнь и определив ее направление. Здесь 13 ноября (25 ноября по н. ст.) 1810 г. он родился, здесь провел детство и юность, а в 1824-1828 гг. учился в Императорском Московском университете. После этого Н.И. Пирогов надолго покинул Москву, оплатив выданный ему в юности аванс своей последующей жизнью и деятельностью, изредка приезжая в Москву к родным, коллегам или по службе. Однако Москва как город, в котором он впервые «вкусил сладость бытия», осталась признательной своему уроженцу, удостоив его в 1881 г. звания Почетного гражданина и тем самым навечно вписав имя Н.И. Пирогова в свою историю.

История медицины, история москвы, н.и. пирогов (1810-1881)

Короткий адрес: https://sciup.org/140257743

IDR: 140257743 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.37.42.020

Текст научной статьи Николай Иванович Пирогов (1810-1881) - уроженец и почетный гражданин Москвы

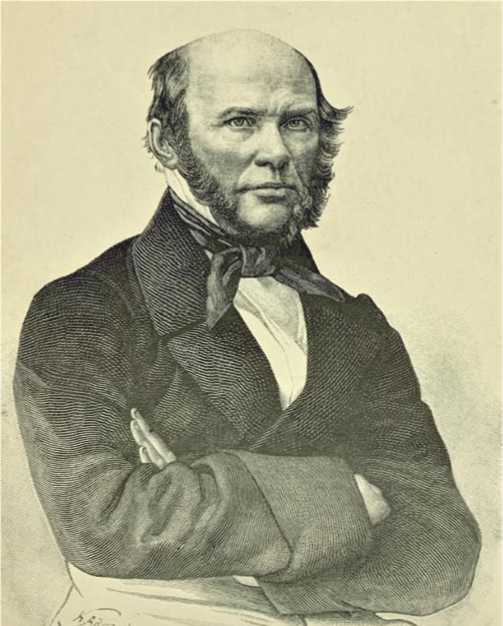

Жизнь и деятельность великого русского хирурга, ученого, педагога и общественного деятеля Николая Ивановича Пирогова (1810–1881) (Рис. 1) изучена довольно подробно. О нем повествуют десятки книг, сотни докладов и лекций, тысячи научных и публицистических статей. Известны труды о Н.И. Пирогове как о военнополевом и сосудистом хирурге; специалисте в области анестезиологии, нормальной, топографической и патологической анатомии, судебной медицине; о его врачебном искусстве и достижениях в науке, об изданных им книгах и атласах; о его научной школе, о деятельности на педагогическом и общественном поприщах и др. Гораздо меньше написано о Н.И. Пирогове как уроженце и Почетном гражданине Москвы.

Известно, что Н.И. Пирогов провел в Москве детские, отроческие и юношеские годы, а затем в течение жизни был наездами, посетив свою малую родину в последний раз за несколько месяцев до кончины.

Настоящая работа посвящена Н.И. Пирогову — москвичу, пироговским местам Москвы, его чествованию в Москве в мае 1881 года. Источниками стали труды о Н.И. Пирогове разных лет, изученные историческим, диалектическим, хронологическим и сравнительно-аналитическим методами.

Рождение, детство и отрочество Н.И. Пирогова в Москве

В большинстве источников указано, что Н.И. Пирогов родился в Москве 13 ноября 1810 г.1 Не отрицая места рождения, укажем, что его год подвергается сомнению. Известно, например, что при поступлении в Императорский Московский университет (ИМУ) юноша указал, что «от роду мне имеется 16 лет». Если учесть, что к Прошению было приложено «свидетельство о роде моем и летах», то получается 1808 год. Ссылки на 1808 год рождения «профессорского студента» в 1907 г. обнаружил в архивах Императорского Дерптского университета (ИДУ) Э.Н. Неезе. Сам Н.И. Пирогов сообщал об этом уклончиво: «Мне сказали (курсив наш. — Авт .), что я родился 13 ноября 1810 года». В 1893 г. Ю.Г. Малис сообщил, что вместо метрики о рождении абитуриент представил в Правление Императорского Московского университета (ИМУ) свидетельство из Московского комиссариатского депо, в которой говорилось о том, что подателю сего «от роду ныне 16 лет».

Рис. 1. Профессор Н.И. Пирогов (1810–1881). Гравюра. Худ. К. Адт. 1840-е гг.

В таком случае эту справку сыну мог выправить его отец, Иван Иванович Пирогов, который служил казначеем в Московском провиантском депо. О социальном статусе родителя и его семьи узнаем из Прошения в Правление ИМУ, в котором Н.И. Пирогов написал: «Родом я из обер-офицерских детей, сын комиссионера 9-го класса Ивана Пирогова…». Этому классу «Табели о рангах» соответствовал чин титулярного советника2. Для большинства канцелярских служащих этот чин был потолком их служебной карьеры, выше которого отец Н.И. Пирогова не поднялся3.

Наличие у И.И. Пирогова в 1824 г. чина 9-го класса говорит о том, что в год рождения младшего сына он мог иметь чин 12-го класса (губернский секретарь) или выше (коллежский секретарь; Шалаев Н.Ф., 2010). Скорее всего, солдатский сын И.И. Пирогов урожденным дворянином не был, но, вступив на гражданскую службу4, вместе с чином имел право на получение личного дворянства. В таком случае будущего «отца русской хирургии» по происхождению также нельзя отнести к «белой кости»5. Дворянином он станет в 1837 г. вместе с утверждением

Рис. 2. Церковь Живоначальной Троицы в Сыромятниках. Фото с гравюры.

1881 г.

его ординарным профессором хирургии Императорского Дерптского университета (ИДУ) и производством в надворные советники (7-й класс), а затем получит и потомственное дворянство, передав его своим сыновьям.

Мать Н.И. Пирогова, Елизавета Ивановна (умерла в 1850 г.), происходила из старинной московской семьи купцов Новиковых. Мальчик был тринадцатым ребенком в семье, младшим среди шестерых оставшихся в живых братьев и сестер.

Детство и юность Н.И. Пирогова прошли на восточной окраине Москвы (за Садовой улицей, устройство которой началось после пожара Москвы 1812 г.; ныне — Садовое кольцо) в доме № 12 по Кривоярославскому (ныне Мельницкому6) переулку в приходе церкви Живоначальной Троицы в Сыромятниках, построенном в 1786 г. (Рис. 2). В этой церкви Н.И. Пирогов был крещен. Ориентиром ее расположения на карте Москвы может служить нынешний Курский вокзал, открытый в 1886 г. неподалеку от храма, который в 1930-е гг. был снесен.

Детство запомнилось Н.И. Пирогову как «золотое» время. Он рос в дружном окружении старших сестер и братьев, заботливой и нежной матери, умного и не лишенного милых чудачеств отца: «Родители любили нас горячо; отец был отличный семьянин; я страстно любил мою мать… и теперь еще помню, как я, любуясь ее темно-красным,

цвета массака (с синеватым отливом. — Авт .), платьем, ее чепцом и двумя локонами, … считал ее красавицею, с жаром целовал ее руки, вязавшие для меня чулки; сестры были старше меня и относились ко мне также с большою любовью; старший брат был на службе, средний — годами старше меня, жил со мною дружно. Средства к жизни были более, чем достаточны; отец, сверх порядочного по тому времени жалованья7, занимался еще ведением частных дел, быв, как кажется, хорошим законоведом8…».

Радости жизни органично сочетались с патриархальным укладом семьи, о котором академик Б.В. Петровский писал: «Отец и мать проводили долгие часы за молитвою, читали и по требнику, и по псалтырю, и по часовнику; Николай знал наизусть множество молитв и псалмов… Свято блюли посты. В великий пост даже кошке не давали скоромного. По праздникам выстаивали в церкви долгие службы». Очевидно, речь идет о церкви Живоначальной Троицы, близ которой жили Пироговы.

Первые внедомашние впечатления двухлетнего Коли относятся ко времени эвакуации их семьи во Владимир в августе 1812 г. при подходе армии Наполеона Бонапарта к Москве и возвращения их в Москву после пожара города и изгнания наполеоновских войск. О том времени Н.И. Пирогов вспоминал: «Вновь выстроенный дом наш у Троицы в Сыромятниках был просторный и веселый, с небольшим, но хорошеньким садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрасил стены комнат и даже печи фресками какого-то доморощенного живописца Арсения Алексеевича, а сад — беседочками и разными садовыми играми. Помню еще живо изображение лета и осени на печках в виде двух дам с разными атрибутами этих двух времен года; помню изображения разноцветных птиц, летавших по потолкам комнат, и турецких палаток на стенах спальни сестер». Дом Н.И. Пирогова, в котором он жил с семьей до 1825 г., был утрачен во время перестройки района в XXI веке (Рис. 3).

В 6 лет Коля выучился грамоте. Его азбука представляла собой карикатуры на французов по мотивам Отечественной войны 1812 года. Впоследствии Н.И. Пирогов писал, что, возможно, именно такой способ обучения развил в нем критическую направленность ума и насмешливость характера. Но теплое внимание родных уравновешивало эту особенность личности будущего хирурга добротой и искренностью, которые были присущи ему всю оставшуюся жизнь.

Когда заболевшего ревматизмом старшего брата Николая стали мучить боли в суставах, его пользовали многие врачи, но улучшение наступило после того, как больного осмотрел и назначил ему лечение известный

Рис. 3. Отчий дом Н.И. Пирогова (Мельницкий пер., д.12). Фото Г.З. Рябова. 1955 г. Дом перестроен. На стене между окнами видна мемориальная доска.

Рис. 4. Профессор Е.О. Мухин (1766–1850). Гравюра. Худ. А. Флоров. 1840-е гг.

московский врач, профессор Е.О. Мухин9 (Рис. 4). Чудесное излечение брата произвело на Колю такое сильное впечатление, что, подражая Е.О. Мухину, он стал играть «в доктора», пользуя своих близких и даже кошку, осматривая им языки, щупая пульс и выписывая рецепты.

Другой знакомый семьи Пироговых, Г.М. Березкин, служил лекарем. Он подарил Коле алфавитный справочник растений, употребляемых в медицине, который так заинтересовал мальчика, что тот стал заучивать названия лекарственных трав, что пригодилось ему при обучении в университете. Интерес к медицине поддерживал и часто бывавший у Пироговых оспопрививатель и акушер А.М. Клаус: «Раскрывался черный ящичек, вынимался крошечный блестящий инструмент, брался цветной лепесток с какого-нибудь комнатного растения, отделялся иглою, клался в стеклышко… Все это делалось так тихо, чинно, аккуратно, как будто совершалось какое-то священнодействие. Я не сводил глаз с Андрея Михайловича и ждал с замиранием сердца, когда он пригласит заглянуть в его микроскоп». Из этих впечатлений формировался характер подростка, сочетавший пытливость ума и склонность к размышлению с деятельным участием в окружавшем его мире. Н.И. Пирогов вспоминал, как в школьные годы он играл с товарищами в солдаты, отличаясь храбростью, «изорвав несколько сюртуков и наделав немало синяков… У меня остались неутраченными и детская наивность, и детская вера».

Будучи деканом Медицинского (Врачебного) отделения (факультета) ИМУ, Е.О. Мухин протежировал поступлению в университет студентов «из природных россиян», поддерживая и поощряя «дарование и прилежание каждого студента… без различия его нации и вероисповедания». Продолжая консультировать семью Пироговых как врач, Е.О. Мухин обратил внимание на пытливого отрока и посоветовал родителям готовить Николая к поступлению в университет. Пироговы отдали сына в «Своекоштное (частное. — Авт .) училище для детей благородного звания педагога Василия Степановича Кряжева» (Верхняя Сыромятническая улица, д. 7 (Рис. 5). Период учебы подростка был омрачен смертью его замужней сестры и брата Амоса. Учебу в училище пришло прервать.

9 сентября 1824 г. В.С. Кряжев подписал свидетельство о том, что «Николай Пирогов обучался в моем пансионе с 5 февраля 1822 года Катехизису, изъяснению Литургии, Священной Истории, Российской грамматике, Риторике, Латинскому, Немецкому и Французскому языкам, Арифметике, Алгебре, Геометрии, Истории всеобщей и Российской, Географии, Рисованию и Танцованию, с отличным старанием при благонравном поведении (курсив наш. — Авт .)». Таким образом, получив домашнее образование (его первыми учителями были мать и студенты), на подготовку к поступлению в университет Н.И. Пирогов затратил всего 2 года (в сентябре 1824 года ему было всего 13 лет). Поэтому, когда пришло время подавать документы, возник вопрос о возрасте, ибо в студенты принимали только 16-летних. Вопрос был решен оригинально.

Рис. 5. Дом, в котором находилось училище В.С. Кряжева (В. Сыромятническая, д. 7). Фото Г.З. Рябова, 1952 г.

-

11 сентября 1824 г. в Правление ИМУ вместе со свидетельством об окончании училища В.С. Кряжева поступило Прошение №2370 16-летнего (!) Николая Пирогова, в котором он просил разрешить ему «ученье продолжать в сем Университете в звании Студента», для чего «допустить по надлежащем испытании к слушанию Профессорских лекций и включить в число своекоштных10 Студентов Медицинского Отделения».

Через несколько дней был назначен экзамен, о котором Н.И. Пирогов вспоминал: «Я не помню решительно ничего о том, что я чувствовал, когда ехал с отцом в университет на экзамен; но, верно, ни надежды, ни страх не волновали меня чересчур. Вступление в университет было таким для меня громадным событием, что я, как солдат, идущий в бой, на жизнь или смерть, осилил и перемог волнение и шел хладнокровно. Помню только, что на экзамене присутствовал и Мухин как декан медицинского факультета, что, конечно, не могло не ободрить меня; помню Чумакова, похвалившего меня за воздушное решение теоремы, помню, что шугался при извлечении какого-то кубического корня, не настолько, однако же, чтобы совсем опозориться. Знаю только, наверное, что я знал гораздо более, чем от меня требовали на экзамене».

22 сентября 1824 г. в Правление ИМУ поступило донесение профессоров А.Ф. Мерзлякова (декана отделения словесных наук), В.М. Котельницкого (инспектора над своекоштными студентами) и Ф.И. Чумакова (декана отделения физических и математических наук), которые сообщали, что они, «испытав Николая Пирогова в языках и науках, требуемых от вступающих в Университет в звании Студента, нашли его способным к слушанию Профессорских лекций в сем звании».

Как и с других будущих студентов тех лет, с Н.И. Пирогова взяли подписку о благонамеренности: «Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе, и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежу и обязываюсь впредь

к оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь». Эти подписки брали в связи с введением «новых правил обучения, содержания и поведения студентов», принятых в августе 1824 г. после студенческих беспорядков в Виленском (ныне Вильнюсском) университете. В Центральном архиве города Москвы (ЦАГМ) хранится «Дело о введении новых правил обучения, содержания и поведения студентов учебных заведений». Документ требовал, чтобы студенты выказывали «государственное повиновение», «посещали и рачительно слушали преподаваемые лекции», а также не носили никакой одежды, кроме установленного мундира не только в университете, но и вне его, и в театре, трактирах, бильярдных и прочих увеселительных заведениях «без письменного дозволения от ректора без оного не бывали». Без разрешения нельзя было также выезжать за город для «ботанических гербаризаций». Запрещалось читать любые книги, «к лекциям не принадлежащие». Новые правила поведения студентов, подписанные министром народного просвещения А.С. Шишковым, вступили в действие как раз при поступлении в университет Н.И. Пирогова. Вспомним также, что 2-я половина 1810-х — 1-я половина 1820-х гг. было временем создания в России различных тайных обществ, кульминацией деятельности которых стал неудавшийся военный переворот (восстание) на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в декабре 1825 г.

Н.И. Пирогов в Императорском Московском университете

Так осенью 1824 г. началась студенческая жизнь будущего «чудесного доктора»11. «То было суровое время Магницкого12, когда препараты анатомических музеев торжественно хоронились… на кладбищах, когда министерство возбуждало вопрос о том, возможно ли преподавание анатомии без вскрытий тел, когда миология… преподавалась посредством носовых платков», — писал в 1907 г. Э.Н. Неезе.

Об уровне образования, полученного им в ИМУ, Н.И. Пирогов вспоминал: «Я окончил курс, не сделав ни одной операции, не исключая кровопускания и выдергивания зубов, и не только на живом, но и на трупе не сделал ни одной и даже не видел ни одной сделанной на трупе операции. Отношения между нами, слушателями и профессорами, ограничивались одними лекциями». Но слова неординарного студента, требовавшего для себя, по-видимому, другого, индивидуального подхода, нельзя относить к медицинскому образованию тех лет в целом. В частности, в те годы в ИМУ преподавали выдающиеся российские медики первой половины XIX в.: анатом и физиолог Х.И. Лодер, возглавлявший с 1819 по 1832 г.

кафедру анатомии; с детства знавший Н.И. Пирогова и принимавший особое участие в его судьбе, пионер оспопрививания в России и врач, впервые применивший хлорную известь в качестве дезинфектанта, Е.О. Мухин; основатель первой в России клиники внутренних болезней М.Я. Мудров, также оказавший на Н.И. Пирогова большое влияние. В частности, вняв его советам в Дерпте (ныне — Тарту, Эстония) Н.И. Пирогов стал усиленно заниматься патологической анатомией.

Хирургию в ИМУ преподавал профессор Ф.А. Гильдебрандт, с 1804 по 1829 г., руководивший кафедрой хирургии, располагавшей клиникой на 12 коек. Н.И. Пирогов писал о нем: «Ф.А. Гильдебрандт, искусный и опытный практик, особливо литотомист13, умный остряк, как профессор был из рук вон плох. Он так сильно гнусавил, что, стоя в двух-трех шагах от него на лекции, я не мог понимать ни слова, тем более что он читал и говорил по-латыни. Вероятно, профессор Гильдебрандт страдал хроническим насморком и курил постоянно сигару. Это был единственный индивидуум в Москве, которому разрешено было курить на улицах. Лекции его и его адъюнкта Альфонского14 состояли в перефразировании… краткого до nec plus ultra учебника хирургии на латинском языке».

Учеба проходила в центре Москвы в бывшей усадьбе П.И. Репнина, приобретенной для университета в 1757 г. В 1782–1793 гг. на территории усадьбы по проекту М.Ф, Казакова было построено монументальное здание в стиле классицизма. В 1812 г. здание сгорело, но было восстановлено по проекту Д.И. Жилярди на углу Моховой и Никитской улиц (Рис. 6). Жившему на окраине Москвы студенту приходилось тратить на дорогу в университет и обратно по нескольку часов, что, особенно в слякоть или зимой, было делом довольно трудным.

Рис. 6. Здание Императорского Московского университета на углу Моховой и Никитской улиц. Цв. гравюра 1820-е гг.

Из операций будущий великий хирург наблюдал несколько литотомий и лишь однажды — ампутацию голени. В качестве лекаря Н.И. Пирогов написал одну историю болезни, увидев больного только один раз, «а для ясности прибавил в эту историю такую массу вычитанных из книг припадков15, что она поневоле превратилась в сказку». «Хирургия — предмет, которым я почти не занимался в Москве, — вспоминал Н.И. Пирогов на склоне лет, — Она была для меня в то время наукой неприглядной и непонятной… Я выдержал экзамены на степень лекаря, не видав ни одной операции, сделанной на трупе, и не сделал ни одной сам». И в другом месте: «В течение всего университетского курса я не прочел ни одной научной книги, ни одного учебника, что называется от доски до доски, а только урывками, становясь в пень перед непонятными местами… Хорош я был лекарь с моим дипломом, дававшим мне право на жизнь и смерть, не видав ни однажды тифозного больного, не имев ни разу ланцета в руках!»

Окончив ИМУ весной 1828 г. «лекарем 1-го отделения» (то есть с отличием) 17-летний (по документам — 19-летний) Н.И. Пирогов попробовал применить свои знания на практике: его вызвала к умирающему мужу вдова чиновника, в доме которого он снимал комнату. «Он лежал уже, должно быть, в агонии, когда мне предложили вылечить его от жестокого и продолжительного запоя», — вспоминал Пирогов. Неудивительно, что первый опыт был неудачным. Однако вдова чиновника в благодарность подарила бедному студенту сюртук своего мужа, который после того, как был перешит, служил Н.И. Пирогову верой и правдой много лет.

Но почему бедному? Дело в том, что в 1824 г., незадолго до поступления Н.И. Пирогова в университет, один из сослуживцев отца исчез с казенными деньгами, и И.И. Пирогова принудили к выплате почти 30 тысяч рублей. Огромной для него суммы! Имущество семьи было описано в счет уплаты долга. Не пережив позора, 1 мая 1825 г. в возрасте 52 лет И.И. Пирогов умер, оставив жену, сына и двух дочерей без средств к существованию. «Не прошло и месяца после внезапной смерти отца, как мы… должны были предоставить наш дом и все, что в нем находилось, казне и кредиторам», — вспоминал Н.И. Пирогов. Внезапно обедневшая семья перебралась с восточной части Москвы на западную, в Конюшковский переулок у Пресненских прудов в приходе церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Кудрине (Рис. 7) в дом их дальнего родственника А.Ф. Назарьева (Большой Конюшковский переулок, д. 16), где Пироговы жили с 1825 по 1826 гг.: «Как я, или лучше — мы, пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, этой для меня осталось загадкой».

Тем не менее, на склоне лет Н.И. Пирогов с благодарностью вспоминал годы своего взросления: «От пребывания в университете осталось впечатление глубокое,

Рис. 7. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине. Фото с гравюры.

1882 г.

давшее известное направление на всю жизнь». Размышляя о том, как должно быть организовано обучение будущих медиков, он писал: «Университет для студенчества имеет огромную важность в смысле хранения истины во всей полноте. Разбейте университет на части… — и будет узкая специализация, потеряется связь наук. Исчезнет единая душа знания. Пустите студентов в специальные институты — и будут дельные, работящие специалисты — техники, лекаря, судьи, — но не будет образованного человека… Университет дорог для студентов, но и студенты дороги для университета. Их состав меняется, но идеалы студенчества живут, передаются из рода в род. Проходят студенты, но остается студенчество, и — как постоянный важный фактор университетской жизни — оно имеет право влиять на нее и должно быть выслушиваемо». Его мысли о значении университетском образования актуальны и поныне: «Университет не должен отвергать необходимости слияния двух элементов — научного и образовательного — в одно целое. Отделить учебное от научного нельзя. Но научное и без учебного все-таки светит и греет. А учебное без научного только блестит».

Но вот «законные испытания на степень лекаря», прошедшие в мае 1828 г. позади, и в июле того же года Н.И. Пирогов в числе нескольких особо отличившихся выпускников уехал вначале в Петербург для сдачи экзаменов, а затем — в Дерпт поступать в только что открытый Профессорский институт Императорского Дерптского университета в качестве «профессорского студента». Существует легенда, основанная, вероятно, на реальных фактах: предложив своему протеже отправиться в Дерпт, Е.О. Мухин спросил его, какой из наук он хотел бы заняться. Помня слова учителя, считавшего, что

«физиологические истины служат основанием для всей врачебной деятельности», Н.И. Пирогов, не задумываясь, ответил: «Физиологией!». Однако Е.О. Мухин сказал, что одной физиологией заниматься нельзя, и предложил выбрать хирургию, поскольку она, по его мнению, основывается на физиологии и анатомии. Но на этом их встреча не закончилась. Е.О. Мухин, считая, что «для профессора прежде всего необходимо иметь громкий голос и хорошие дыхательные органы» попросил своего ученика прочесть громко и без пауз длинный кусок текста в изданном им учебнике, и когда Н.И. Пирогов справился с этим необычным заданием, Е.О. Мухин благословил его на новое поприще.

«Я — один из тех, кто в конце 20-х годов нашего столетия, едва сошед со студенческой скамьи, почуяли веяние времени и с жаром предались эмпирическому направлению науки, несмотря на то, что вокруг их еще простирались дебри натуральной и гегелевской философии», — писал Н.И. Пирогов в «Дневнике старого врача».

Так завершился самый продолжительный период жизни Н.И. Пирогова, связанный с Москвой. Описание дальнейшей жизни и судьбы Н.И. Пирогова вне Москвы, в которой он бывал изредка, приезжая к родным, коллегам или по службе, не входила в нашу задачу, и мы на ней останавливаться не будем. Процитируем лишь один документ, обнаруженный нами в ЦАГМ (Е.И. Каликинская), где хранится «Дело о командировании в Дерптский Профессорский институт студентов [Московского] университета».

В донесении ректора ИДУ Совету ИМУ от 19 июля 1829 г. Н.И. Пирогов охарактеризован так: «У Профессора [Ф.Х.] Эрдмана на испытании оказал в физиологии и патологии хорошие сведения, при диспутах и в частных беседах можно было заметить, что он имеет живой разум и любовь к наукам, но недостает ему еще твердости рассудка. У Профессора [И.Ф.] Мойера слушал вторую часть хирургии, науку о хирургических операциях и посещал хирургическую клинику прилежно, доказав на испытаниях свои успехи в оных науках, и под надзором Г.[осподина] Профессора делал искусно многие анатомическо-хирургические препараты. У Доктора Вахтера слушал вторую часть анатомии непрерывно и с примерным прилежанием…». В примечании сказано, что студент этот «поведения хорошего, но не совсем степенного».

Визиты Н.И. Пирогова в Москву в 1831–1856 гг.

В следующий раз Н.И. Пирогов приехал в Москву из Дерпта в декабре 1831 г. после окончания Профессорского института и получения диплома лекаря. Он поселился у матери, проживавшей на Шаболовке в доме Гущина у Калужских ворот (в 1970-е гг. — Шаболовка, 22), где провел 2 месяца.

14 февраля 1847 г. в Петербурге во 2-м Военно-сухопутном госпитале Н.И. Пирогов провел свою первую операцию под эфирным наркозом у больной 35 лет, удалив у нее пораженную раком молочную железу за 2 минуты 30 секунд. После этого он начал широко использовать эфирный наркоз в больницах Петербурга, а в мае получил предписание отправиться на театр военных действий в Дагестан «для указания врачам отдельного Кавказского корпуса употребления паров эфира при производстве хирургических операций». В начале июня он выехал на Кавказ через Москву.

В Москве Н.И. Пирогов применил наркоз эфиром в Электролитическом заведении доктора Крусселя во время процедуры введения игл для рефлексотерапии, затем присутствовал на операции в клинике факультетской хирургии ИМУ на Рождественке (ныне здание МАРХИ: Рис. 8) у профессора Ф.И. Иноземцева, где провел ампутацию бедра под наркозом. Спустя 4 дня Н.И. Пирогов покинул Москву и отправился на Кавказ.

В декабре того же года на обратном пути в Санкт-Петербург Н.И. Пирогов снова остановился в Москве. 16 декабря он выполнил литотомию под наркозом в клинике госпитальной хирургии в Ново-Екатерининской больнице у профессора А.И. Поля (в 1945–2009 гг. — Московская ГКБ №24 на Страстном бульваре; Рис. 9). 21 декабря на кафедре физиологии ИМУ у профессора А.М. Филомафитского продемонстрировал хлороформный наркоз на собаке. На следующий день в 1-й Град-

Рис. 8. Здание факультетских клиник (хирургической и терапевтической) Императорского Московского университета на Рождественке. Фото. 1840-е гг.

Рис. 9. Здание госпитальных клиник (хирургической и терапевтической) Императорского Московского университета на Страстном бульваре. Фото. 1840-е гг.

ской больнице присутствовал на операции профессора А.И. Овера под хлороформным наркозом. Помимо этого, по данным Н.Ф. Шалаева (2010), Н.И. Пирогов провел серию показательных операций под наркозом в больницах: Мариинской (на Божедомке; ныне — ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», Достоевского, д. 4/2), Павловской (у Даниловского монастыря; ныне — Московская ГКБ № 4, Павловская, д. 25) и Шереметьевской (на Сухаревской площади; ныне — НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы), а также в Московском генеральном госпитале (в Лефортово; ныне — ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ).

В октябре 1854 г. по дороге в Севастополь Н.И. Пирогов опять заезжал в Москву, где останавливался у сестры своей жены Е.А. Арцыбушевой (Большой Власьевский пер., д. 10; ныне — ул. Юлиуса Фучика). В Москве он навестил своего старого товарища и коллегу Ф.И. Иноземцева (Спиридоновка, д. 30), у которого отобедал. Возвращаясь из Крыма, он вновь посетил Москву, остановившись в гостинице Торлецкого у Красных ворот (Каланчевская, д. 11) и вновь навестил Ф.И. Иноземцева.

-

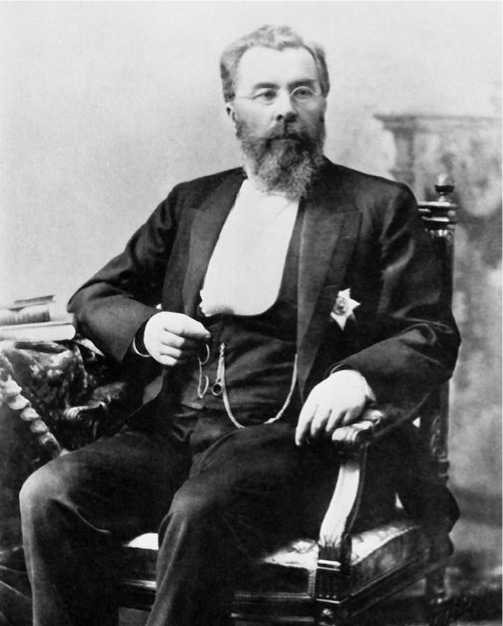

12 мая 1881 г. Московская Городская дума «в связи с 50-летней трудовой деятельностью на поприще просвещения, науки и гражданственности постановила присвоить Николаю Ивановичу Пирогову звание Почетного гражданина города Москвы, установить во 2-й Московской Градской больнице хирургическую палату, наименовав ее «Пироговскою», и поставить в ней бюст Н.И. Пирогова». Для приглашения Н.И. Пирогова в Москву в его имение Вишня Винницкой губернии был командирован профессор ИМУ Н.В. Склифосовский (Рис. 10).

Празднование 50-летнего юбилея служения Отечеству Н.И. Пирогова в Москве

Последний раз Н.И. Пирогов посетил Москву в мае 1881 г., куда он приехал с женой на празднование 50-летия своей врачебной, научной, педагогической и общественной деятельности. 22 мая в 13 часов 20 минут поезд прибыл в Москву на Нижегородский вокзал16, откуда Пироговы отправились на Тверскую площадь, где остановились в гостинице «Дрезден» (ул. Тверская, д. 6). В этой гостинице (в день приезда вечером и на следующий день утром) Н.И. Пирогова по протекции Н.В. Склифосовского рисовал с натуры И.Е. Репин. Судьба рисунков И.Е. Репина, живописных полотен и скульптурного портрета Н.И. Пирогова описаны нами ранее (Глянцев С.П., 2010). Кроме того, по данным М.Н. Козовенко, 23 мая Н.И. Пирогова фотографировал известный московский фотограф М.М. Панов. Впоследствии эти фотографии были использованы для создания В.И. Шервудом эскиза памятника Н.И. Пирогову.

Утром 24 мая к Н.И. Пирогову в гостиницу приехал Н.В. Склифосовский. По просьбе Н.И. Пирогова он осмо-

Рис. 10. Профессора Н.В. Склифосовский (1736–1904). Фото. 1899 г.

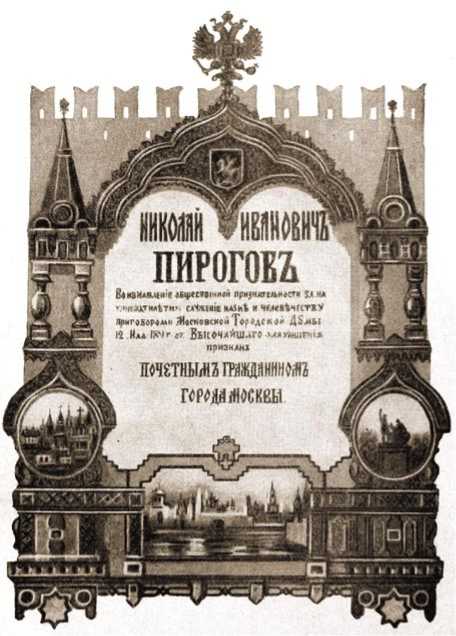

трел беспокоившие хирурга язвы на твердом нёбе и предложил созвать по этому поводу консилиум. Н.И. Пирогов согласился, после чего надел сюртук с наградами (Рис. 11) и отправился на Юбилейные торжества, которые начались в час пополудни в актовой зале ИМУ на Моховой с зачитывания поздравительной телеграммы от Государя Императора Александра II. Затем начались представления депутаций и чтение приветственных адресов и телеграмм. По словам Ю.Г. Малиса (1893), Н.И. Пирогова поздравили «все университеты России от Гельсингфорского (Хельсинского. — Авт.) до Новороссийского (Одесского. — Авт.), все научные учреждения России и высшие правительственные органы, все больницы, клиники и иные лечебные заведения, все медицинские и врачебные общества, равно как и другие ученые общества, между прочим Юридическое, Московское Математическое — все эти институты прислали или своих представителей, или же приветственные телеграммы. Заграничные университеты и ученые общества также поздравили русского хирурга. Мы назовем университеты Мюнхенский, Страбургский, Падуанский и Эдинбургский, медицинские факультеты Парижа и Праги, Германское Хирургическое Общество. … Город Москва поднес своему именитому уроженцу грамоту Почетного гражданина в связи с 50-летним юбилеем его медицинской деятельности» (Рис. 12).

Рис. 11. Н.И. Пирогов – Почетный гражданин Москвы, кавалер орденов Св. Владимира 2 ст., Белого Орла, Св. Анны 1 ст. (звезда справа) и Св. Станислава 1 ст. 24 мая 1881 г.

Рис. 12. Грамота Почетного гражданина города Москвы, врученная Н.И. Пирогову 24 мая 1881 г.

Звание Почетного гражданина города было введено Московской Городской думой в 1866 г. и с того времени присваивалось выдающимся людям России и других стран за заслуги перед Москвой. Присвоение звания возбуждала Дума, затем документы попадали к московскому генерал-губернатору, от него — в Петербург, к министру внутренних дел, а тот докладывал их Императору. После согласия последнего Дума готовила специальный именной диплом, который в произвольной форме оформляли московские художники, и на специальных торжествах Городской голова или представитель Думы вручал диплом очередному Почетному гражданину. Отметим, что звание было довольно редким: за полстолетия, с 1866 по 1917 гг., Почетными гражданами Москвы стали всего 12 человек: князь А.А. Щербатов, О.И. Комиссаров-Ко стромской, Г.В. Фокс (США), князь В.А. Долгоруков, Н.И. Пирогов, Б.Н. Чичерин, П.М. Третьяков, братья А.А. и В.А. Бахрушины, князь В.А. Голицын, сэр Д.У. Бьюкенен (Великобритания) и А. Тома (Франция).

Растроганный таким вниманием, в ответной речи Н.И. Пирогов, в частности, сказал: «Высокой нравственной наградой считаю я для себя звание почетного гражданина, которым удостоила меня моя Родина. Действительно, может ли быть что нравственно выше того, когда Родина дает это звание одному из своих сынов и притом не за блестящие подвиги на бранном поле, не за материальные выгоды, ей доставленные, а за трудовую деятельность на поприще просвещения, науки и гражданственности. Представители города Москвы, удостоив меня звания Почетного гражданина, как будто осуществили заветную мечту моей юности, когда я готовился посвятить всю свою деятельность исключительно Москве — месту моего рождения и воспитания».

25 мая Н.И. Пирогов отдыхал в гостинице «Дрезден», где его осмотрели профессора Н.В. Склифосовский, В.Ф. Грубе из Харькова и Э.К. фон Валь из Дерпта. Осмотревшие Н.И. Пирогова хирурги сошлись во мнении о злокачественной природе имевшихся у него изъязвлений в ротовой полости.

Утром 26 мая Н.И. Пирогов посетил Московскую детскую больницу, а днем состоялся консилиум, на который дополнительно к трем выше указанным профессорам был приглашен профессор Э.Э. Эйхвальд из Санкт-Петербурга. В 17 часов состоялся банкет на 300 приглашенных в Колонном зале Дворянского собрания на Охотном ряду, где Н.И. Пирогов был в смокинге и манишке с бабочкой (без наград).

27 мая утром Н.В. Склифосовский и Э.Э. Эйхвальд объявили Н.И. Пирогову решение консилиума и заявили о необходимости немедленной операции. Посоветовавшись с супругой, расстроенный Н.И. Пирогов решил ехать в Вену к Т. Бильроту. Днем он выехал из Москвы с доктором С.С. Шкляревским. Во время остановки в Киеве в вагоне его осмотрел и успокоил его ученик профессор В.А. Караваев, а в Вене, как известно, Т. Бильрот признал язву доброкачественной.

Воспрянувший духом Н.И. Пирогов вернулся в Вишню, но, несмотря на предпринятое лечение, стал медленно угасать. 27 октября 1881 г. он сам поставил себе диагноз: «Ни Склифосовский, Валь и Грубе, ни Бильрот не узнали у меня ulcus oris mem. muc. cancerosum serpeginosum (ползучая раковая язва слизистой оболочки рта). Иначе первые три не советовали бы операции, а второй не признал бы болезнь за доброкачественную». Это были последние строки Н.И. Пирогова. 23 ноября 1881 г. в 20 часов 15 минут он скончался в своем кабинете в имении Вишня под Винницей, где в склепе под часовней ныне покоится его мумия.

Память о Н.И. Пирогове в Москве

Одним из первых нерукотворных памятников великому россиянину стало создание 25 апреля 1882 г. Русского хирургического общества Пирогова, членами-учредителями которого стали, в основном, петербургские хирурги и последователи Н.И. Пирогова: П.П. Заблоцкий-Десятовский, Н.Ф. Здекауэр, Э.В. Каде, В.А. Караваев, А.Л. Обермиллер, К.А. Раухфус, Н.В. Склифосовский и др. Как Хирургическое общество Пирогова существует по сей день (председатель Правления профессор М.Н. Ханевич).

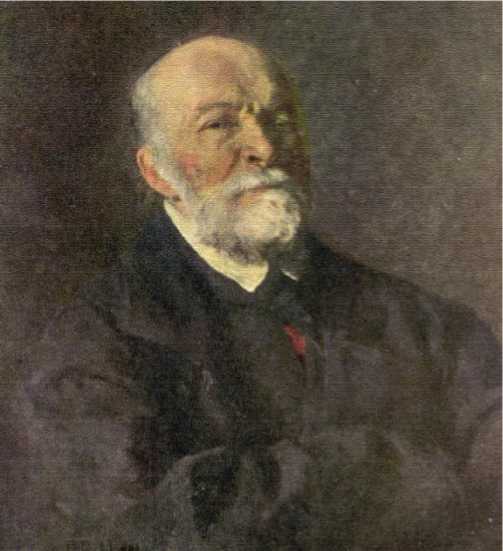

В 1881–1883 гг. создал свои знаменитые портреты Н.И. Пирогова И.Е. Репин, один из которых ныне украшает Третьяковскую галерею (Рис. 13), а второй (по просьбе А.А. Пироговой) был увезен в Вишню, где занял свое место в мемориальном кабинете Н.И. Пирогова справа от входа над диваном. Интересна судьба скульптурного портрета Н.И. Пирогова работы И.Е. Репина, (Рис. 14) которую изучил и описал М.Н. Козовенко.

В 1886 г. созданное в 1883 г. Московско-Петербургское медицинское общество было переименовано в Общество русских врачей в память Н.И. Пирогова, ставшее к концу столетия идеологическим и организационно-методическим центром общественной, прежде всего — земской медицины. В создании Общества приняли участие видные московские врачи: невролог А.Я. Кожевников, терапевт А.А. Остроумов, хирург Н.В. Склифосовский (председатель), патолог А.Б. Фохт, терапевт В.Д, Шервинский, гигиенист Ф.Ф. Эрисман. В 1885–1913 гг. Общество провело 12 съездов, которые получили название Пироговских. В 1895–1908 гг. Общество выпускало «Журнал Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова» (1895–1908; с 1909 г. — «Общественный врач»), а также труды Пироговских съездов, материалы Правления и комиссий съездов, дневники съездов и др. В 1922 г. журнал «Общественный врач» прекратил существование; в 1925 г. самоликвидировалось и общество.

В 1897 г. на Большой Царицынской улице в Москве между госпитальными хирургической и терапевтической клиниками был торжественно открыт бронзовый памятник Н.И. Пирогову (скульпторы — В.И.17 и В.В. Шервуды) — первый в России памятник врачу (Рис. 15). Есть сведения о том, что поначалу московские власти не разрешали

Рис. 13. Портрет хирурга Н.И. Пирогова (1810–1881). Худ. И.Е. Репин, 1881 г. Третьяковская галерея, г. Москва.

Рис. 14. Н.И. Пироговъ. Скульптор И.Е. Репин. 1881 г. Военно-медицинский музей, г. Санкт-Петербург.

установку памятника, и тогда Н.В. Склифософский, съездив в Санкт-Петербург и добившись аудиенции у Николая II, получил такое разрешение.

Рис. 15. Памятник Н.И. Пирогову в Москве. Фото F. Daziaro. 1897 г.

Средства на сооружение памятника были собраны по подписке, в основном, врачебным сообществом. Крупные суммы выделили ИМУ и Московская городская дума. На открытии памятника 3 августа 1897 г. присутствовали городской голова князь В.А. Голицын, ректор и профессора ИМУ, делегаты и гости XII Международного съезда врачей, в канун которого открывался памятник. Выступая перед собравшимися, председатель Комитета по изготовлению и установке памятника, профессор П.И. Дьяконов сказал: «Комитет, выполнив возложенную на него Обществом русских врачей в память Пирогова задачу, передает этот памятник Императорскому Московскому университету. Пусть старейший рассадник просвещения в России, наш дорогой университет, присоединит к прочим своим сокровищам это изображение одного из знаменитейших сынов своих; пусть питомцы университета смотрят на вдохновенное лицо Пирогова и поучаются подобно ему бескорыстно и самоотверженно служить правде и науке!». «Начала, внесённые в науку Пироговым, останутся вечным вкладом и не могут быть стёрты со скрижалей её, пока будет существовать европейская наука, пока не замрёт на этом месте последний звук богатой русской речи», — добавил к этим словам Н.В. Склифософский. В том же году (по данным М.Н. Козовенко) В.И. Шервуд создал живописный портрет Н.И. Пирогова, приобретенного Обществом русских врачей в Москве и до 1917 г. находившегося в доме этого общества (ул. Арбат, д. 25).

В 1910 г. на доме, где родился и вырос Н.И. Пирогов (Мельницкий пер., д. 12) была установлена мемориальная

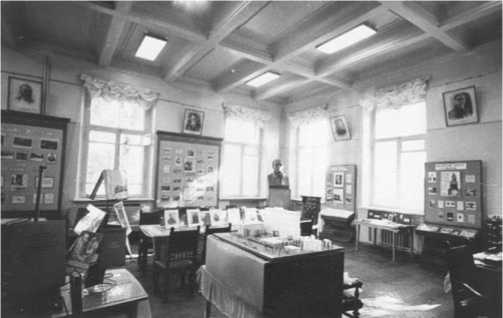

Рис. 16. Интерьер Кабюинета-музея Н.и. Пирогова. Фото, 1960-е гг. Институт хирургии им. А.В. Вишневского, г. Москва.

доска (см. рис. 3). К сожалению, ее судьба после сноса дома во время реконструкции района, авторам неизвестна. В 1924 г. Большую и Малую Царицынские улицы на Девичьем поле в Москве переименовали в Большую и Малую Пироговские. Имя великого врач и гуманиста было присвоено 1-й Городской клинической больнице (Большая Калужская улица, ныне — Ленинский проспект, д. 8).

В 1954 г. при Институте хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР (Большая Серпуховская, д. 27) по инициативе Пироговской комиссии АМН СССР (председатель Б.В. Петровский) был создан Кабинет-музей Н.И. Пирогова, (Рис. 16) которым более 40 лет руководил А.Б. Серебренников. Научным руководителем Кабинета стал секретарь Пироговской комиссии АМН СССР профессор А.М. Геселевич, а после его кончины — профессор А.Н. Кайдаш.

30 мая 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт МЗ РСФСР, был переименован. Вместо имени И.В. Сталина он стал носить имя Н.И. Пирогова (приказ № 516 от 10 июня 1957 г.). В 1991 г. это имя из названия института, ставшего университетом, исчезло, но в 2008 г. вернулось, а университет стал называться Российским государственным медицинским университетом им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития (ныне — Российский научный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России; ул. Островитянова, д. 1/7).

В 1960 г. во дворе института, расположенного на углу Малой Пироговской улицы и переулка Хользунова (Малая Пироговская ул., д. 1/1) был установлен памятник Н.И. Пирогову (скульптор В.И. Гордон). Ныне в этом здании расположен ФГБУ «ФНКХ физико-химической медицины» ФМБА РФ. В том же году на здании бывшего пансиона В.С. Кряжева, где в 1822–1824 гг. учился Н.И. Пирогов (Верхняя Сыромятническая ул., д. 7; см. рис. 5) была установлена мемориальная доска.

Из памятных мест в Москве, посвященных Н.И. Пирогову, упомянем также открытый 1 ноября 2002 г. На-

Рис. 17. Здание ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Миндрава России. Фото 2010-х гг.

циональный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Нижняя Первомайская, д. 70), Президентом которого является академик РАН, профессор Ю.Л. Шевченко. В Центре свято чтят память Н.И. Пирогова, создав ему 4 памятника и открыв мемориальный Музей (Рис. 17).

Заключение

Таким образом, Москва — малая родина Н.И. Пирогова, сыграла определяющую роль в его судьбе, подарив ему путевку в жизнь и определив ее направление. Здесь он родился, здесь провел детство и юность, здесь учился в Императорском Московском университете.

После этого Н.И. Пирогов надолго покинул Москву, оплатив выданный ему в юности аванс всей своей последующей жизнью и деятельностью, изредка приезжая в Москву к родным, коллегам или по службе.

Однако Москва как город, в котором он впервые, по его словам, «вкусил сладость бытия», осталась признательной своему уроженцу, удостоив его в 1881 г. звания Почетного гражданина и тем самым навечно вписав имя Н.И. Пирогова в свою историю.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Николай Иванович Пирогов (1810-1881) - уроженец и почетный гражданин Москвы

- Геселевич А.М. Летопись жизни Н.И. Пирогова. - М.: Медицина; 1976.

- Geselevich AM. Letopis' zhizni N.I. Pirogova. Moscow: Meditsina; 1976. (In Russ).

- Глянцев С.П. Образ Н.И. Пирогова в художественном восприятии его современников (1840-1881 гг.) // Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. - 2010. - Т. 5. - №3. - С. 10-26.

- Glyantsev SP. Obraz N.I. Pirogova v khudozhestvennom vospriyatii ego sovremennikov(1840-1881 gg.). Vestnik NMKhTs im. N.I. Pirogova. 2010;5(3):10-26. (In Russ).

- Каликинская Е.И. Образы великих хирургов. - М.: Авторская академия; 2012.

- Kalikinskaya EI. Obrazy velikikh khirurgov. Moscow: Avtorskaya akademiya; 2012. (In Russ).

- Комиссарова С.А., Кошкидько В.Г., Соловьев К.А., Глянцев С.П. Николай Иванович Пирогов. Почетные граждане города Москвы (1866-1917). - М.: ОАО "Московские учебники; 2009. - C. 99-124.

- Komissarova SA, Koshkid'ko VG, Solov'ev KA, Glyantsev SP. Nikolai Ivanovich Pirogov. Pochetnye grazhdane goroda Moskvy (1866-1917). Moscow: OAO Moskovskie uchebniki; 2009. P. 99-124. (In Russ).

- Малис Ю.Г. Н.И. Пирогов, его жизнь и научно-общественная деятельность: Биографический очерк. - СПб.; 1893.

- Malis YuG. N.I. Pirogov, ego zhizn' i nauchno-obshchestvennaya deyatel'nost': Biograficheskii ocherk. Saint Petersburg; 1893. (In Russ).

- Неезе Э.Н. Годы учения Н.И. Пирогова в Москве, Дерпте и Германии. - Киев; 1907.

- Neeze EN. Gody ucheniya N.I. Pirogova v Moskve, Derpte i Germanii. Kiev; 1907. (In Russ).

- Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. - М.: Глаголъ; 2010.

- Pirogov NI. Voprosy zhizni. Dnevnik starogo vracha. Moscow: Glagol; 2010. (In Russ).

- Шалаев Н.Ф. Н.И. Пирогов в Москве. Очерки жизни и творчества. - СПб.: ВМА; 2010. - C. 15-19.

- Shalaev NF. N.I. Pirogov v Moskve. Ocherki zhizni i tvorchestva. Saint Petersburg: VMA; 2010. C. 15-19. (In Russ).

- Штрайх С.Я. Пирогов: Жизнь замечательных людей. Вып. XVIII. - М.: Журн.-газ. Объединения; 1933.

- Shtraikh SYa. Pirogov: Zhizn' zamechatel'nykh lyudei. Issue XVIII. Moscow: Zhurn.-gaz. Ob"edineniya; 1933. (In Russ).