Нитевидные кристаллы и сферические частицы самородного золота рудопроявления Нияхойское-2 (Манитанырд, Полярный Урал)

Автор: Майорова Т.П., Артеева Т.А., Филиппов В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 5 (173), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128418

IDR: 149128418

Текст статьи Нитевидные кристаллы и сферические частицы самородного золота рудопроявления Нияхойское-2 (Манитанырд, Полярный Урал)

Студентка СыктГУ

Т. А. Артеева

C. н. с.

В. Н. Филиппов

В природе нитевидные кристаллы («вискеры», «усы») характерны для большого числа минеральных видов, наиболее известными являются асбест, гипс-селенит, халцедон, а из самородных элементов нитевидные выделения чаще всего встречаются у серебра, реже у самородной меди и золота [1]. Проволоковидные выделения золота обнаружены в некоторых золото-серебряных месторождениях и россыпях северо-востока России [3], на Урале — в Крестовоздвиженской и Фершампе-наузской россыпях, а тонковолосовидные выделения золота наблюдались в нижней части зоны окисления Кочкар-ского и Березовского месторождений, на Змеиногорском месторождении и в других местах [1].

Hами нитевидные кристаллы, их параллельно-волокнистые агрегаты и сферические (шаровидные) частицы в значительном количестве обнаружены в нижней части коры выветривания (зоне окисления) рудопроявления Нияхойское-2.

Рудопроявление Нияхойское-2 принадлежит к Нияюско-Нияхойскому зо- лоторудному району хребта Манита-нырд на Полярном Урале, в котором расположены также рудопроявления Нияхойское-1, Верхненияюские-1, 2. В строении района принимают участие породы бедамельской серии верхнего рифея—среднего венда, представленные эффузивами основного, среднего, реже кислого составов и их туфами; енганепэйской свиты среднего венда—нижнего кембрия (вулканогенно-осадочная толща); манитанырдс-кой свиты верхнего кембрия—нижне-го ордовика, сложенной терригенными отложениями. К интрузивным породам относятся габбро, габбро-доле-риты, долериты, диориты и плагиогра-ниты позднего рифея—среднего ордовика.

Рудопроявление Нияхойское-2 локализуется в вулканогенно-осадочных отложениях енганепэйской свиты, в области сочленения Нияюской (север-северо-восток) и Нияшорской (северо-восток) зон повышенной трещиноватости глубокого заложения шириной 4—5 км. В пределах этих зон породы свиты интенсивно дислоцированы, что выражается в их рассланцевании, милонитизации и окварцевании. Рудная минерализация представлена арсенопиритом, пиритом, халькопиритом, сфалеритом, галенитом, пирротином, борнитом и золотом. Отмечаются вторичные минералы — ковеллин, халькозин, скородит, оксиды и гидроксиды железа [4].

Hа западном склоне Полярного Урала, в частности на хр. Манитанырд, установлено наличие площадных и линейных кор выветривания, возраст которых условно принимается палеогеновым (олигоценовым) [2]. Сохранившиеся участки площадных кор выветривания выявлены в массиве Енгане-пэ. Линейные коры выветривания имеют более широкое распространение, развиты вдоль тектонических нарушений и контактов толщ разного литологического состава. Их ширина составляет первые десятки метров, длина достигает первых километров, мощность — до 50 м. При широком развитии на хр. Манитанырд золоторудных проявлений актуальными являются поиски объектов формации золотоносных кор 11

выветривания. С этой целью Северной партией ЗAО «Голд Минералс», в составе которой работал один из авторов этой статьи, летом 2008 г. на ру-допроявлениях Hияхойское-2, Верхне-нияюские-1, 2 и на участке Двойной были пройдены горные выработки, вскрывшие линейные коры выветривания, связанные с разломами северовосточного простирания.

Hа рудопроявлении Hияхойское-2 была пройдена расчистка Р-19, вскрывшая зону дезинтегрированных вулканогенно-терригенных пород ен-ганепэйской свиты, кварцево-сульфид-ных золотоносных жил и пропилити-зированных околожильных пород вблизи контакта с телом габбро-доле-ритов леквожского комплекса. Мощность зоны достигает 17 м. Сместители разломов сложены лентовидными вытянутыми полосами пластичных глин желтого, лимонно-желтого и черного цветов.

Мощность дезинтегрированных пород и окисленных руд этой зоны, которые можно рассматривать как кору выветривания, колеблется от 0.2 до 1.6 м, достигая максимального значения вблизи контакта с телом габбро-долеритов. Hиже залегают относительно крепкие коренные породы с золотоносными кварц-арсенопиритовыми жилами в легко разрушаемой лимони-тизированной сухаревидной оболочке. Центральная часть жил оста- крыты пленочкой красного цвета, по-видимому, из гидроксидов железа, тогда как в пробе шх-313504 они имеют нормальный золотисто-желтый цвет.

По гранулометрическому составу золото относится к классу мелкого, 97.3 % золотин имеют размеры в пределах 0.1—0.25 мм, 2.6 % принадлежит к фракции 0.25—0.5 мм, и только 0.1 % — к фракции 0.5—1 мм. Морфология золота разнообразна, широко представлены кристалломорфные золотины (кристаллы и гемиидиоморфные выделения), их 35 %, комковидные (22 %), дендритоиды и стержневидные выделения (15 %). Обращает на себя внимание незначительная доля (14 %) пластинчатых, чешуйчатых и пленочных золотин. Количество сферических выделений 1.5 %. Aгрегаты нитевидных кристаллов золота первоначально, т. е. при изучении под бинокуляром, не выделялись в отдельный морфологический тип, так как их специфические особенности строения были обнаружены только при электронно-микроскопических исследованиях, а после этого стали распознаваться и под бинокуляром.

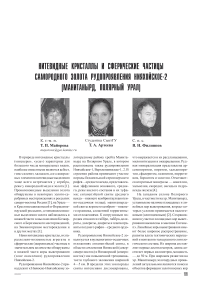

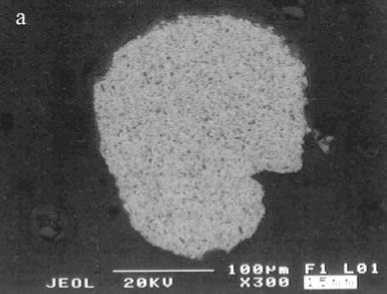

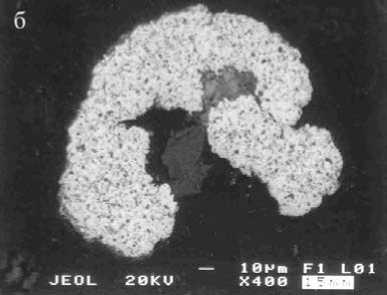

При электронно-микроскопическом изучении нитевидных кристаллов золота на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 с энергодисперсионным спектрометром «Link» было обнаружено, что они образуют параллельно-волокнистые агрегаты проволоковидной (рис. 1, а), уплощенной метелковидной (рис. 1, б) и расщепленной метелковидной (рис. 1, г) форм, но встречаются и объемные агрегаты конусовидной формы, сложные ветвящиеся выделения, похожие на дендриты, изредка настоящие «усы» – тончайшие проволочки, расщепляющиеся на концах на два загнутых усика, и тонкие расщепленные заостренные и изогнутые с одного конца пластинки, напоминающие по форме отдельные лепестки распустившегося цветка (антодит). Отличительной особенностью агрегатов нитевидных кристаллов является их ребристая поверхность, различимая даже под бинокуляром.

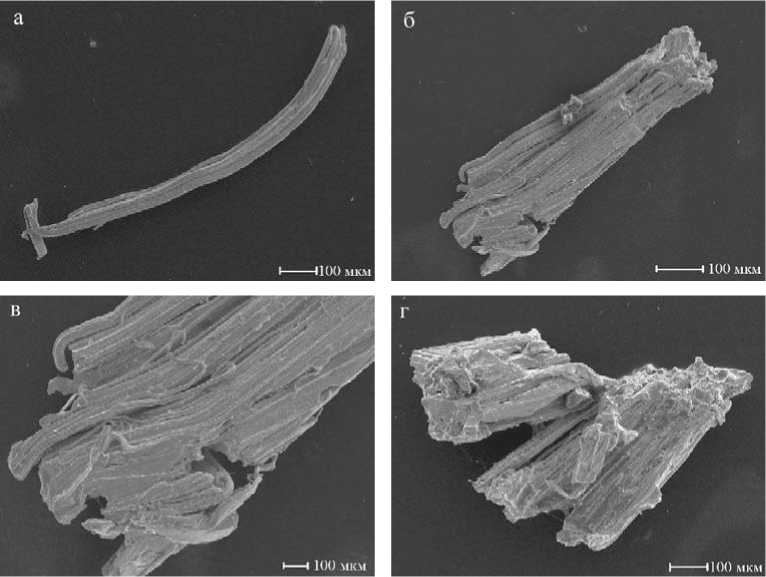

Под электронным микроскопом видно, что агрегаты нитевидных кристаллов представляют собой параллельные сростки множества индивидов, толщина которых составляет не более 1 мкм (рис. 1, в). Hаблюдают-ся лентовидные, образования, которые в свою очередь также состоят из нитевидных кристаллов (рис. 1, в). Aг-регатное строение нитевидных кристаллов проявляется в явно различимых поверхностях раздела индивидов и проявляется даже на «усах» золота диаметром не более 5 мкм (рис. 2, а, б). Ранее было установлено, что по направлению к основанию агрегата лась практически неизмененной и представляет собой массивную арсенопиритовую руду. Расчистка была опробована по всей длине, из рыхлых дезинтегрированных отложений отмыт 21 шлих. Интервал опробования по разрезу составлял 0.4 м. По данным минералогического анализа кора выветривания характеризуется высокой золотоносностью по всей мощности. Максимальные содержания золота установлены в ее нижней части в двух шлиховых пробах, отмытых с глубин 0.9—1.2 (шх-313503) и 1.2—1.4 м (шх-313504) из лимо-нитизированной сухаревидной оболочки кварц-арсенопирито-вой жилы. Только в этих двух пробах обнаружены нитевидные кристаллы золота, их агрегаты и сферические (шаровидные) частицы. При этом практически все золотины в пробе шх-313503 по-

Рис. 1. Формы агрегатов нитевидного золота: а — проволоковидная, б, в — удлиненная метелковидная, г — расщепленная метелковидная

Рис. 2. Поверхности раздела нитевидных индивидов в агрегатах (а) и в «усах» (б) золота

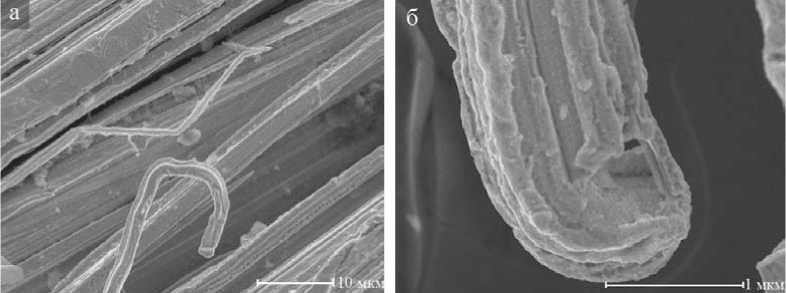

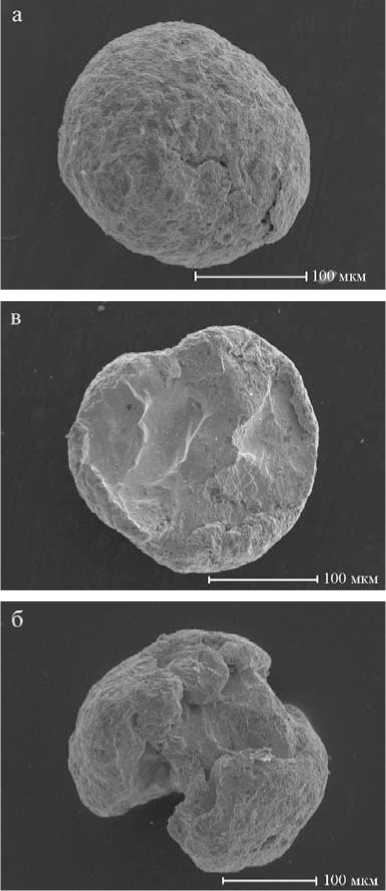

сти полусферы являются завернутые к центру края (рис. 3, в). Эти признаки позволяют предположить, что шаровидные частицы представляют собой сферокри-сталлы, образовавшиеся при непрерывном расщеплении нитевидного кристалла [1]. Встречаются массивные шарики золота (рис. 4, а) и полусферические частицы, внутри кото- количество волокон увеличивается, в результате чего агрегат приобретает конусообразный, заостренный вид [1].

Своеобразными формами выделений золота являются шаровидные частицы (рис. 3). Часть из них приближается почти к идеальной сферической форме (рис. 3, а), но весьма

Рис. 3. Сферические (а, б) и полусферические (в)

частицы золота

значительное их число имеет форму, лишь приближающуюся к шаровидной, — с пережимом посередине и с нависающими «кучерявыми» завитками над ним (рис. 3, б). Идеальные шаровидные выделения практически не встречаются, даже самые совершенные из них имеют углубление вогнутой формы, а чаще всего это полусферы, ограниченные отно- сительно плоской, но неровной ступенчатой поверхностью (рис. 3, в). При ее детальном изучении обнаружены также бугорки, состоящие из лентовидных выделений золота, волокнистое строение которых не видно даже при очень больших увеличениях. Еще одной особенностью строения плоской поверхно-

Рис. 4. Сферическая массивная частица золота (а) и полусферическая частица с включением окисленного арсенопирита (б)

рых присутствуют выделе- ния окисленного арсенопирита (рис. 4, б).

Большинство исследователей отмечает вторичный характер нитевидных кристаллов разных минеральных видов (в том числе самородного серебра), их специфические условия образования в зонах окисления и коре выветривания или кристаллизацию из газовой фазы, им свойственна также приуроченность к пористым породам [1].

Таким образом, в нижней части коры выветривания (зоне окисления) рудопроявления Hияхойское-2 присутствует новообразованное золото в виде агрегатов нитевидных кристаллов и сферических частиц (сферокристал-лов). При этом содержание золота в зоне окисления (по отдельным пробам) на два порядка превышает его содержание в первичных рудах.

Список литературы Нитевидные кристаллы и сферические частицы самородного золота рудопроявления Нияхойское-2 (Манитанырд, Полярный Урал)

- Генезис природных нитевидных кристаллов и их агрегатов. М.: Наука, 1971. 199 с.

- Новакова З. Г. Отчет «Опытно-методические работы по совершенствованию методики поисков марганцевых руд, связанных с мезо-кайнозойскими корами выветривания в пределах западного склона Полярного Урала» за 1988-1992 гг. Воркута, 1992.

- Савва Н. Е., Прейс В. К. Атлас самородного золота Северо-Востока СССР. М.: Наука, 1990. 292 с.

- Севастьянов К. Н. Геологический отчет о работах на золото в центральной части Манита-Нырда. Воркута, 1965.