Нижнепалеозойские (?) базальные псефиты в верховье р. Ельмы

Автор: Никулова Н.Ю., Швецова И.В., Трифанов И.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 2 (134), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128923

IDR: 149128923

Текст статьи Нижнепалеозойские (?) базальные псефиты в верховье р. Ельмы

В 2002 г. в верховье р. Ельмы, одного из крупных левых притоков верхней Печоры, в делювиальных развалах в борту ручья Чум В. С. Озеровым были обнаружены глыбы гравелитов и конгломератов (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения участка работ (1)

По мнению В. С. Озерова, эти псефиты мощностью предположительно первые десятки метров слагают тальве-говую часть субширотно ориентированной кембрийской палеодепрессии и являются аналогами алькесвожской свиты (Є3‒O al) Приполярного Урала [7]. По-видимому, непосредственно выше них залегает выходящая в береговых обнажениях р. Ельмы песчано-алевролитовая толща, выделенная В. С. Озеровым в самостоятельное подразделение — чумовую толщу (O иm).

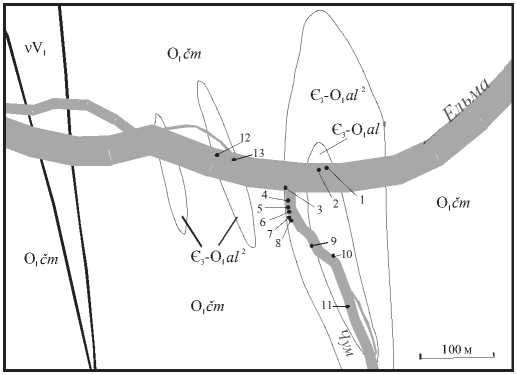

Поскольку на Приполярном Урале к терригенным породам алькесвож-ской свиты приурочены многочисленные проявления золоторудной минерализации [2, 7 и др.], изучение аналогов этих толщ нa севере Урала представляет большой научный и практический интерес. В 2004 г. в ходе производственной практики в составе тематического отряда ОАО «Кратон» И. А. Трифанов под руководством В. С. Озерова и fl. Э. fiдовича провел опробо- вание псефитов, относимых к алькес-вожской свите в делювиальных развалах в борту руч. Чум и на правобережье р. Ельмы (рис. 2). Образцы отбирались таким образом, чтобы коллекция наиболее полно отражала разли- чия обломочной части пород. Мы провели петрографическое исследование 23 больших шлифов. Перед микроскопическим изучением шлифы сканировались, составлялась схема шлифа, на которой отрисовывались все обломки величиной более 1.0 мм. Каждый обломок описывался, и его тип обозначался на схеме. Из всех образцов были изготовлены прото-лочные пробы, затем из них были выделены и изучены под бинокуляром тяжелые фракции, выполнены полуколичественные эмиссионно-спектральные анализы образцов коллекции и проведено микрозондовое исследование хромитов на сканирующем микроскопе JSM‒6400 с энергетическим спектро-

ν V 1 1

Є3-О1 al 2 2

O. cm 3

10 4

Рис. 2. Схематический геологический план участка «Устье». Составлен В. С. Озеровым, 2004 г. 1 — ранневендские габбро; 2 — верхнекембрийско-нижнеордовикские отложения алькесвожской свиты; 3 — нижнеордовикские отложения чумовой толщи;

4 — место отбора и номер пробы

метром Link (оператор В. Н. Филиппов).

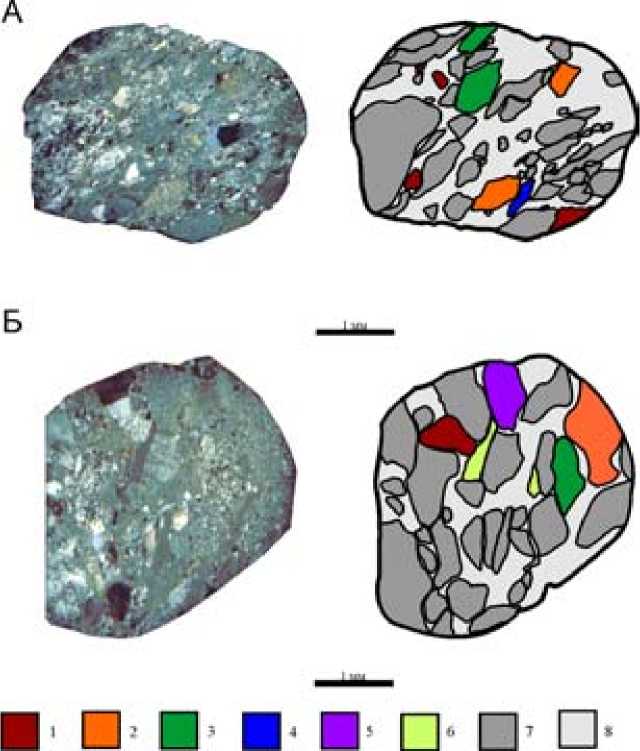

Псефиты, относимые к алькесвож-ской свите, представлены зеленовато-серыми разнозернистыми гравелитами, переходящими в мелкогравийные конгломераты. Гравий и галька погружены в заполнитель базального, реже порового типов, сложенный разнозернистым кварцевым песчаником. В шлифах породы характеризуются псефитовой структурой, а заполнитель — граноб-ластовой, участками лепидограноблас-товой. Цемент порового типа нацело состоит из микро- и мелкозернистых агрегатов кварца и серицита. Грубообломочный материал составляет 70— 80 % объема, гранулометрическая сортировка не наблюдается. Форма обломков размером 1.0—1.5 см (единичные гальки до 4.0 см) самая разнообразная — угловатая (преобладает), эллипсоидальная, изометричная, линзовидная и неправильная с извилистыми ограничениями. Наиболее крупные обломки имеют уплощенную форму и распола- гаются параллельно друг другу (рис. 3).

Гравий и галька ожены преимущественно крупнокристаллическим гранулированным кварцем с реликтами вытянутой или изометричной формы. На Приполярном Урале кварц такого типа выявлен С. К. Кузнецовым в жилах из сланцев пуйвинской свиты (R2pv) и гнейсов няртинского (PR nr) комплекса [4, с. 40]. Реже отмечаются обломки, сложенные одним или несколькими крупны-

Рис. 3. Oбщий вид и схема шлифа: А — обр. 4, Б — обр. 8.

1 — кварц-эпидотовая порода (эпидозит); 2 — песчаник мелкозернистый, слюдистый;

3 — песчаник разнозернистый; 4 — гранофир; 5 — алевролит; 6 — кислый эффузив;

7 — жильный кварц; 8 — заполнитель

ми кристаллами, для которых характерно волнистое погасание, и обломки, сложенные мелкокристаллическим кварцем. Встречаются единичные обломки мелкозернистой кварц-эпидото-вой породы (эпидозита), эффузивов кислого состава, кварц-полевошпатово-го алевролита, песчаника, гранофира. В заполнителе псефитов на различных участках преобладает тот или иной компонент — кварц, полевые шпаты или хлорит.

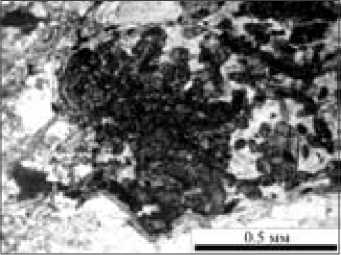

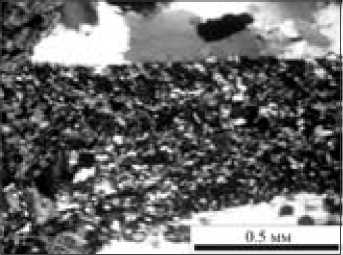

Мелкозернистая кварц-эпидотовая порода (эпидозит) характеризуется мелкозернистой граноблабластовой структурой, массивной текстурой. Порода состоит из зерен эпидота, имеющих, как правило, субпризматическую форму, между которыми располагаются мелкие кварцевые зерна (рис. 4). Зерна эпидота желтовато-зеленоватого цвета, с высоким рельефом и яркими цветами интерференции.

Эффузив кислого состава. Порода обладает микрофельзитовой структурой, массивной текстурой. Oсновная

Рис. 4. Oбломок кварц-эпидотовой породы. Oбр. 7

масса, состоящая из агрегатов кварца и полевого шпата, представляет собой микрозернистый агрегат, в котором наблюдаются единичные вкрапленники кварца таблитчатой или шестигранной формы (рис. 5).

Полевошпат-кварцевые алевролиты характеризуются алевритовой структурой, сланцеватой текстурой и состоят из обломочных зерен кварца, полевого шпата алевритовой размерности с незначительной примесью серицита (рис. 6).

Рис. 5. Вкрапленник кварца в гальке кислого эффузива. Oбр. 2

Рис. 6. Фрагмент гальки полевошпат-квар-цевого алевролита. Слева внизу видна неравномерно-зернистая бластопсаммитовая структура заполнителя. Oбр. 9

В обр. 2 обнаружен один обломок полевошпат-кварцевого алевролита, в котором наряду со сланцеватой текстурой наблюдается полосчатая (рис. 7). Сланцеватость обусловлена параллельным расположением микрочешуйча-того серицита, полосчатость создают цепочки зерен лейкоксенизированного сфена, образующие слойки толщиной 0.05—0.1 мм.

Рис. 7. Полевошпат-кварцевый алевролит с линейными скоплениями лейкоксенизиро-ванного сфена. Видны волнистые границы обломка, огибающие соседнее зерно. Oбр. 2, галька 5

Песчаник мелкозернистый слюдистый. Структура бластопсаммитовая с лепидогранобластовой структурой порово-базального цемента кварц-сери-цитового состава (рис. 8). Oбломки мелкопесчаной размерности (0.1—0.2 мм) занимают примерно 30 % площади шли- фа, представлены кварцем и редкими зернами серицитизированного плагиоклаза.

Рис. 8. Фрагмент гальки мелкозернистого песчаника с кварц-серицитовым цементом. Oбр. 7, галька 3

Песчаник разнозернистый характеризуется бластопсаммитовой неравномерно-зернистой структурой. Практически нацело сложен кварцем, размер зерен которого от 0.05 до 0.6 мм (преобладает фракция 0.2—0.4 мм). Длинные оси наиболее крупных зерен часто располагаются субпараллельно. Цемент регенерационный и реже поровый, состоящий из микрочешуйчато-го серицита.

Гранофир. Для него характерно взаимное прорастание калиевого полевого шпата и кварца, которые образуют типичную для таких пород структуру (рис. 9). Акцессорные минералы представлены единичными зернами эпидота.

Рис. 9. Фрагмент гальки гранофира. Видно характерное взаимное прорастание кварца и калиевого полевого шпата. Oбр. 1, галька 1

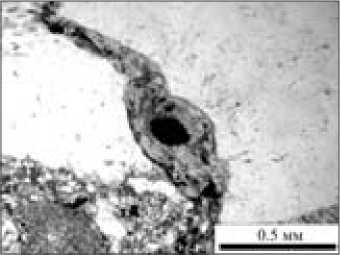

В псефитах отмечается зависимость формы обломков от их петрографического состава — обломки сланцев имеют обычно линзовидную, уплощенную форму, крупные зерна кварца и полевых шпатов — треугольную или таблитчатую со сглаженными вершинами и сохранившимися боковыми гранями, у обломков кислых эффузивов наблюдаются конформные границы, повторяю-

Рис. 10. Конформные границы гальки кислого эффузива. Справа обломок мелкозернистого песчаника, слева — полевошпат-кварцевого алевролита. Oбр. 1, галька 70

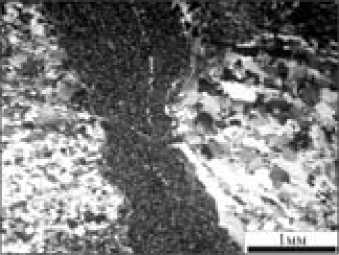

Во всех изученных нами образцах псефитов в качестве заполнителя базального или порового типов выступает чаще всего разнозернистый песчаник, для которого характерны неравномерно-зернистая гранобластовая структура, массивная текстура и лепи-догранобластовая структура цемента (рис. 11). Иногда структура заполнителя напоминает кристаллокластическую псаммо-алевритовую, свойственную туфам.

Oсновная ткань заполнителя сложена кварцем (90—95 %) с незначительной примесью калиевых полевых шпатов и плагиоклазов. Акцессорные

Рис. 11. Псаммоалевритовая структура заполнителя. Oбр. 4

минералы в шлифах представлены сфеном (единичными ромбическими зернами размером 0.2—0.3 мм), эпидотом (обломками кристаллов размером 0.2—0.3 мм и новообразованными землистыми агрегатами) и хромитом (рис. 12), зерна которого часто окружены фукситом.

Хромит отмечается также и во всех тяжелых фракциях протолочных проб, щие форму соседних зерен. При этом сами обломки имеют извилистую «лентовидную» форму и зачастую заполняют пространство между другими зернами (рис. 10).

Рис. 12. Зерно хромита, окруженное фукситом. Oбр. 4

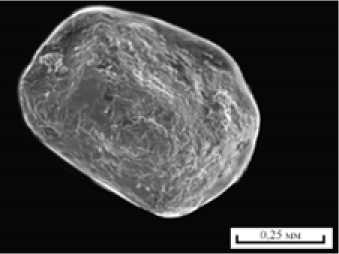

где он представлен кристаллами черного (на сколах коричневого) цвета. На электронных микрофотографиях видно, что это окатанные с выщелоченной поверхностью октаэдрические кристаллы (рис. 13). fl. Э. fiдович обратил наше внимание на необычный химический состав хромитов, в которых присутствует от 1.1 до 5.7 % цинка (см. таблицу).

Рис. 13. Oкатанный октаэдрический кристалл хромита. Oбр. 4

Мы сравнили хромиты из ельмин-ских псефитов с хромитами из среднедевонских конглобрекчий проявления алмазов Ичетъю, палеогеновых кор выветривания и четвертичного аллювия восточного склона Четлас-ского Камня и среднеюрских песчаников севера Ухтинской площади [6], а также с хромитами из отложений аль-кесвожской свиты хр. Малдынырд [13]. В результате было установлено, что наши хромиты резко отличаются от обогащенных марганцем алькесвож-ских и более всего сходны с хромитами Четласского Камня и проявления алмазов Ичетъю, коренным источником которых считают рифейские лам-профировые дайки [6].

По гранулометрическим характеристикам и структурно-текстурным особенностям изученные нами псефиты отчасти сходны с верхневендской или кембрийской лаптапайской молассой (V2lp), нижнепалеозойски-

Химический состав хромитов

|

Номер образца |

Х имический состав, мас. % |

|||||||

|

Cr 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

Al 2 O 3 |

MgO |

ZnO |

MnO |

TiO 2 |

Сумма |

|

|

4-1 |

45.53 |

32.08 |

9.78 |

— |

5.27 |

2.82 |

— |

95.48 |

|

4-2 |

57.43 |

20.91 |

12.73 |

13.36 |

— |

0.75 |

— |

105.18 |

|

4-3 |

48.28 |

32.20 |

13.08 |

2.62 |

1.11 |

1.77 |

0.37 |

99.43 |

|

4-4 |

52.93 |

23.55 |

12.57 |

10.85 |

— |

— |

— |

99.90 |

|

4-5 |

52.96 |

28.93 |

9.44 |

7.59 |

— |

— |

— |

98.92 |

|

4-7 |

47.97 |

36.26 |

13.74 |

2.61 |

2.23 |

1.96 |

— |

104.77 |

|

4-8 |

56.10 |

26.66 |

6.79 |

— |

5.70 |

2.07 |

— |

97.32 |

ми псефитами тумпьинской толщи (Є1), тельпосской свиты (O1tp), а также алькесвожской свиты (Є3‒O1al), однако петрографический и минеральный составы наших псефитов значительно отличаются от перечисленных.

На Приполярном и Северном Урале основание палеозойского разреза слагают полимиктовые конгломераты и гравелиты лаптапайской свиты (V2lp), выделенной Г. А. Черновым [12]. В. Н. Пучков и М. Е. Раабен рассматривают их в качестве молассовой формации байкалид [11]. Псефиты лапта-пайской свиты характеризуются разнообразным петрографическим составом обломочного материала. В них присутствуют обломки кварцитов, се-рицит-кварцевых и серицит-хлорит-кварц-альбитовых сланцев, алевролитов, амфиболитизированных диабазов, порфиритов, гранитов и жильного кварца.

Г. Ф. Проскурин предполагал, что аналоги лаптапайской свиты имеются и на верхней Печоре, в устье р. -Маньской Волосницы. Oднако в 2001 г. В. С. Oзеров внес существенные изменения в геологическую карту, выделив на этом участке континентальные терригенные породы тумпьин-ской толщи и подстилающие их туфо-генно-осадочные отложения проску-ринской толщи [1]. По его мнению, обе толщи представляют собой кратерные отложения диатрем базальто-идного состава.

В псефитах предположительно нижнекембрийской тумпьинской толщи преобладают обломки пород основного состава, отсутствуют обломки эпидозита, осадочных пород и жильный кварц [1]. Кроме того, в шлифах и в про-толочных пробах не были обнаружены ни хромит, ни фуксит.

Для псефитов тельпосской свиты (O1tp), наоборот, характерен преимуще- ственно кварцевый состав обломочного материала. Oбломки пород (среди которых не встречается эпидозит) редки и отмечаются лишь в нижних частях разреза [1, 14]. Для них также не типичен хромит.

И наконец, для приполярноуральских алькесвожских псефитов характерно наличие в цементе и обломочной части переотложенного глиноземистого и железистого материала коры выветривания — диаспора, пирофиллита, хлоритоида [2, 3, 7].

Псефиты, залегающие в основании комплекса уралид в верховье р. -Ельмы, по вещественному составу отличаются от известных на севере Урала нижнепалеозойских грубообломочных толщ. Oсобенностью этих псефитов является присутствие в составе обломочного материала галек кварц-эпидотового состава (эпидозитов) и цинксодержащих хромитов, свидетельствующих о том, что одним из источников обломочного материала были магматические породы основного и ультраосновного составов. Сходство химических составов хромитов из изученных нами псефитов и Тиманских хромитов из лампрофировых даек позволяет предположить наличие в районе верхней Печоры аналогичных, в том числе алмазоносных, пород. Это согласуется с прогнозом В. С. Oзерова о перспективности Верхнепечорского района на наличие как россыпных, так и коренных источников алмазов [9, 10].

* * *

Авторы благодарны академику АЕН РФ fl. Э. fiдовичу за консультации и критическое редактирование статьи, д. г.-м. н. А. Б. Макееву и Б. А. Макееву за консультации и помощь при интерпретации данных микрозондовых анализов, А. Н. Шу-леповой за помощь в описании шлифов.

Список литературы Нижнепалеозойские (?) базальные псефиты в верховье р. Ельмы

- Геохимия древних толщ севера Урала / Отв. ред. академик Н. П. Юшкин. Ред.-сост. Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис. Сыктывкар: Геопринт, 2002. 333 с.

- Ефанова Л. И. Алькесвожская толща на севере Урала. Стратиграфия, литология, металлоносность. Сыктывкар: Геопринт, 2001. 24 с.

- Зона межформационного контакта в каре оз. Грубепендиты / Я. Э. Юдович, Л. И. Ефанова, И. В. Швецова и др. Сыктывкар: Геопринт, 1998. 98 с.

- Кузнецов С. К. Жильный кварц Приполярного Урала. СПб.: Наука, 1998. 201 с.

- Макеев А. Б., Брянчанинова Н. И. Топоминералогия ультрабазитов Полярного Урала. СПб.: Наука, 1999. 252 с.