Нижнепалеозойские метапесчаники хребта Оченырд (Полярный Урал)

Автор: Никулова Н.Ю.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (259), 2016 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения вещественного состава нижнепалеозойских метапесчаников на северо-западе Полярного Урала. Определены их геохимические особенности, сделаны предположения об источниках терригенного материала и условиях формирования. Выделены и охарактеризованы три литологические разновидности этих пород. Подтверждена зависимость состава метапесчаников из основания палеозойского разреза от развитых в районе магматических пород фундамента. Выявлено сходство слюдистых метапесчаников с породами алькесвожской толщи Приполярного Урала.

Метапесчаники, химический состав, обломочный материал, источники сноса, условия осадконакопления

Короткий адрес: https://sciup.org/149129212

IDR: 149129212 | УДК: 552. | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-7-33-42

Текст научной статьи Нижнепалеозойские метапесчаники хребта Оченырд (Полярный Урал)

В районе хр. Оченырд, в северо-западной части Полярного Урала, нижнепалеозойские отложения распространены фрагментарно. Они занимают незначительную площадь, несогласно залегая на ри-фейских вулканогенных и вулканогенно-терригенных толщах. Коренные выходы нижнепалеозойских пород не образуют протяженных непрерывных разрезов, а представляют собой отдельные уступы, разделенные задернованными интервалами, элювиальными или колювиальными развалами. Изучение состава и строения нижнепалеозойских терригенных толщ в ходе геологической съёмки ГДП-200 (Зархидзе и др., 2008 г.) проводилось с использованием петрографических и минералогических методов и не включало специальных литолого-геохимических исследований, позволяющих более детально выполнять реконструкцию палеогеографических и палеогеодинамических условий образования. Проведенное комплексное изучение литологических, геохимических и минералогических особенностей этих отложений, в том числе впервые полученные данные по химическому составу метатерригенных пород основания манитанырдской серии, позволили сравнить геохимические характеристики этих отложений и пород основания палеозойского разреза других районов севера Урала, сделать предположение об источниках обломочного материала.

Геологическое строение района исследований

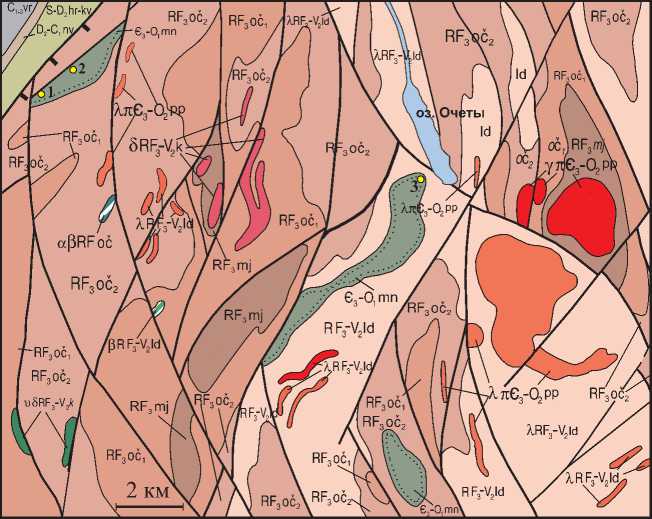

Изученные разрезы манитанырдской серии расположены на западе Оченырдского антиклинория, в поле развития верхнерифейских метавулканитов, прорванных интрузивными образованиями основного и кислого состава (рис. 1, А). Оченырдский антиклинорий представляет собой крупную положи тельную структуру, в строении которой принимают участие в основном позднерифейско-вендские породы очетывисской андезибазальтовой и лядгей-ской риолит-андезибазальтовой свит. Залегающие на них с угловым и азимутальным несогласием терригенные отложения манитанырдской серии дислоцированы в синклинальные складки. Эти отложения представлены серыми, розовато-серыми, лиловыми и вишневыми кварцитопесчаниками, кварцитами и песчаниками, зеленовато-серыми кварц-хлорит-серицитовыми сланцами, редко гравелитами и конгломератами.

В основании разреза фрагментарно залегает базальный горизонт вулканомиктовых конгломератов мощностью до 50 м (Зархидзе и др., 2008 г.), но чаще всего этот горизонт выпадает из разреза, и серые, зеленовато-серые, лиловые песчаники с несогласием залегают на породах фундамента. Верхняя часть разреза манитанырдской серии сложена светлыми, светло-серыми крупно- и среднезернистыми кварцитопесчаниками, песчаниками и кварцитами с прослоями кварц-хлорит-серицитовых сланцев и гравелитов.

Объект и методы исследования

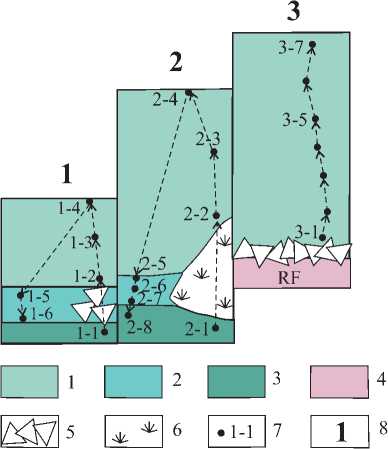

Объектом исследования являются метапесчаники манитанырдской серии (рис. 1, Б), описанные и опробованные в ходе полевых работ в 2015 г. Петрографический состав горных пород изучен в шлифах. Содержания породообразующих оксидов определено традиционным весовым химическим методом в лаборатории Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). При интерпретации результатов химических анализов использованы несколько известных методик, позволяющих установить генетическую принадлежность, источники терригенного материала и палеогеодинамические условия накопления отложений [5—14].

А

v6RF,-V2k

Рис. 1. Схематическая геологическая карта района исследований (по: Зархидзе и др., 2008 г.) и схема опробования разрезов: А) 1 — воргашорская свита: известняки с линзами доломитов, прослоями кремней и известняковых конглобрекчий; 2 — нянь-воргинская свита: сланцы углисто-кремнистые, известняки с линзами кремней, фтаниты, силициты, известняковые кон-глобрекчии; 3 — харотская и косвожская свиты нерасчлененные: сланцы, фтаниты, известняки; 4 — манитанырдская серия: метапесчаники, кварцитопесчаники и кварциты, кварц-хлорит-серицитовые сланцы, редко — гравелиты, конгломераты; 5, 6 — пайпудынский риолитовый комплекс: риолиты, гранит-порфиры; 7—9 — лядгейский комплекс риолит-андезибазаль-товый: 7 — лядгейская свита: базальты, андезиты, дациты и их туфы, риолиты, риодациты и их туфы; 8 — субвулканические образования и дайки риолитов; 9 — субвулканические тела и дайки базальтов; 10—12 — очетывисская свита: 10 — верхняя подсвита: базальты, андезибазальты, андезиты и их туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфосланцы, песчаники, алевролиты; 11 — нижняя подсвита: базальты, андезибазальты, андезиты, их туфы и кластолавы, туфоалевролиты и туфопесчаники; 12 — субвулканические образования андезибазальтов, дайки базальтов и андезибазальтов; 13 — манюкуяхинская свита: алевролиты, алевритистые песчаники, песчаники, туфопесчаники, прослои сланцев, в верхней части разреза — базальты, андезибазальты и их туфы; 14,15 — кызыгейский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс: габбро-диориты, диориты; 16 — геологические границы: согласные (а) и несогласные (б); 17 — разрывные нарушения; 18 — номера разрезов.

Б) 1 — кварцитопесчаники; 2 — метапесчаники со слюдистым цементом; 3 — вулканомиктовые песчаники; 4 — породы фундамента; 5 — глыбовые развалы; 6 — задернованные интервалы; 7 — номера точек опробования; 8 — номера разрезов

Fig. 1. Schematic geological map of the study area (Zarhidze et al, 2008) and sampling map: А) Legend: 1 — vorgashorskaya formation: limestones with dolomite lenses, interbedded with silica and limestone conglobreccias; 2 — nyanvorginskaya formation: carbonaceous shales, limestone with silica lenses, phtanites, silicites, limestone conglobreccias; 3 — kharotskaya and kosvozhskaya formations poorly defined: shales, phtanites, limestones; 4 — manitanyrdskaya series: metasandstones, quartzitic sandstones and quartzites, quartzchlorite-sericite schales, rarely — gravelites, conglomerates; 5—6 — paypudynsky rhyolite complex: rhyolite, granite-porphyries; 7—9 — lyadgeysky rhyolite-andesibasaltic complex: 7 — lyadgeyskaya formation: basalts, andesites, dacites and their tuffs, rhyolites, rhyodacites and their tuffs; 8 — subvolcanic structures and rhyolite dikes; 9 — subvolcanic bodies and dykes of basalts; 10—12 — ochetyvisskaya formations: 10 — upper subformation: basalt, andesite, andesite and tuffs, tuff-sandstones, tuff aleurolites, tuff shales, sandstones, siltstones; 11 — lower subformations: basalt, andesite, andesites, their tuffs and clastolavas, tuff aleurolites and tuff sandstones; 12 — subvolcanic andesite, basalt and andesite dikes; 13 — manyukuyahinskaya formation: siltstones, silty sandstones, sandstones, tuff sandstones, shale interbedding, in the upper part — basalt, andesibasalts and tuffs; 14 —15 kyzygeysky gabbro-diorite-granodiorite complex: gabbro-diorite, diorite; 16 — geological boundaries: conformable (a) and unconformable (b); 17 — faults; 18 — number of sections.

Б) Legend: 1 — quartzitic sandstones; 2 — metasandstones with micaceous cement; 3 — volcanomictic sandstones; 4 — basement rocks; 5 — blocky debris; 6 — sodded intervals; 7 — number of sampling points; 8 — number of sections

Литолого-геохимическая характеристика песчаников

В строении изученных разрезов манитанырдской серии при микроскопическом изучении выделено три литологических типа метапесчаников (песчаников, сохранивших осадочные структуры и текстуры в условиях зеленосланцевой фации метаморфизма).

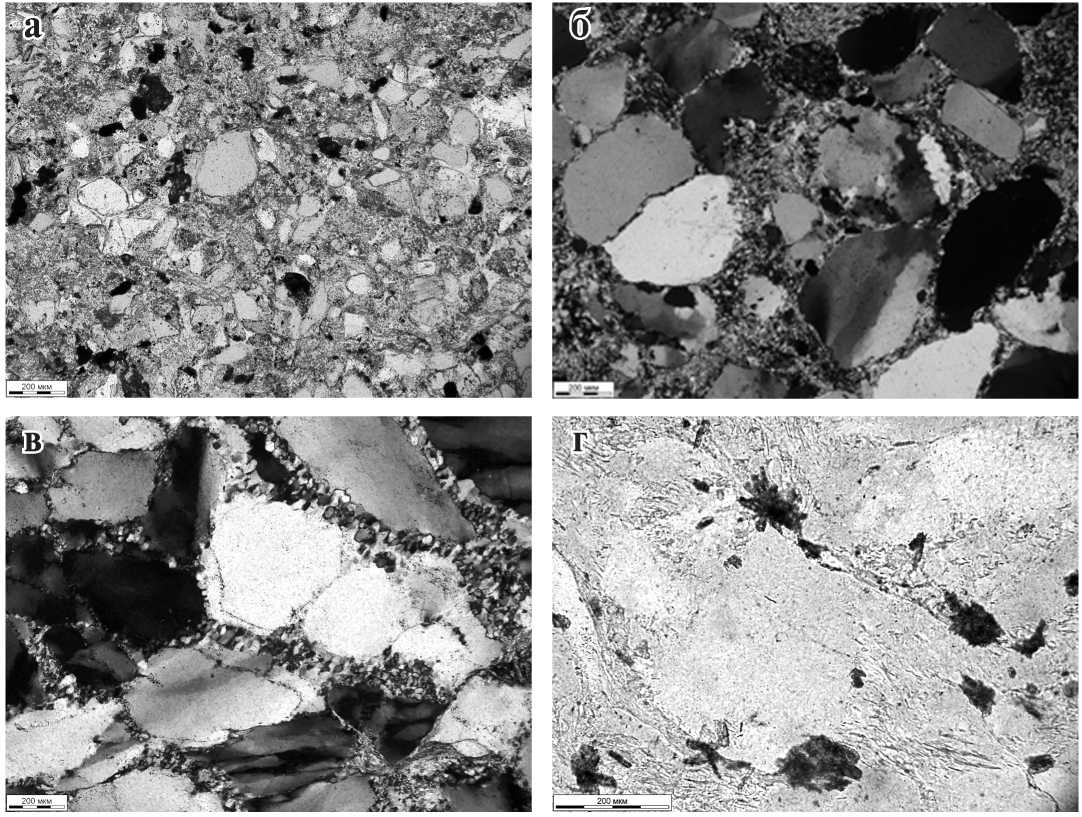

Литотип I. Полевошпат-кварцевые мелкозернистые метапесчаники из основания манитанырдской толщи (обр. 1-1, 2-1, 2-8 из разрезов 1 и 2 — см. рис. 1, А) характеризуются бластопсаммитовой структурой, массивной текстурой и лепидогранобластовой структурой базального цемента, сложенного полевошпат-кварц-серицит-хлоритовым агрегатом (рис. 2, а). В мелкозернистой основной массе рассеяны обломки размером до 0.3 мм. Большинство зерен имеет хорошо различимые регенерационные каймы, отделенные полоской тонкодисперсного рудного пигмента. Псаммитовый материал представлен преимущественно кварцем (около 80 %). Форма зерен разнообразная — от остроугольных до идеально окатанных. Остроугольные обломки могли попасть в осадок в результате перемыва и близкого переотложения подстилающих вулканических образований или имеют теф-роидное происхождение. По составу и строению порода соответствует туфопесчанику, но поскольку для однозначной диагностики вулканогенной составля ющей недостаточно только петрографического изучения, будет правильным называть эти песчаники вулканомиктовыми. Цемент базального и порового типа перекристаллизован в полевошпат-кварц-хлорит-серицитовый микрогранобластовый агрегат. Акцессорные минералы представлены окатанными зернами эпидота и — часто — регенерированными зернами турмалина. Новообразованный титанит образует скопления плохоокристаллизованных зерен неправильной формы.

Литотип II. Кварцевые разнозернистые метапесчаники с базальным слюдистым цементом (обр. 1-5, 1-6, 2-5, 2-6, 2-7) характеризуются бластопсаммитовой структурой, массивной текстурой и гранолепидобла-стовой структурой цемента (рис. 2, б). Терригенная часть представлена преимущественно кварцем, часть зерен которого имеет волнистое погасание. Обломки пород редки. Они представлены кислыми вулканитами с микрофельзитовой структурой основной массы и кварцитами. В акцессорных количествах встречается эпидот. Аутигенный микроагрегатный титанит образует скопления таблитчатой формы, вероятно по кальциевым минералам.

Литотип III. Кварцитопесчаники с бластопсаммитовой структурой и массивной текстурой, сложенные обломками различной окатанности размером 0.3—0.6 мм, сцементированными поровым се-

Рис. 2. Литологические типы метапесчаников: а — полевошпат-кварцевый (литотип I), обр. 2-8, при одном николе; б — кварцевый разнозернистый метапесчаник с базальным слюдистым цементом (литотип II), обр. 2-6, николи скрещены; в — квар-цитопесчаник, обр. 2-3, николи скрещены; г — турмалиновые звездочки в цементе кварцитопесчаника, обр. 1-3, при одном николе

Fig. 2. Lithological types of metasandstones a — feldspar-quartz (lithotype I), samples 2-8, with one nicol; б — quartz assorted metasandstones with basal micaceous cement (lithotype II), samples 2-6, nicols crossed; в — quartzitic sandstone, samples 2-3, nicols crossed; g — tourmaline stars in quartzitic cement sandstone, samples 1-3, with one nicol рицит-кварцевым лепидогранобластовым или кварцевым гранобластовым цементом (обр. 1-2, 1-3, 1-4, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-5, 3-7). Обломки, представленные кварцем, в том числе с волнистым и мозаичным погасанием, часто имеют хорошо различимые регенерационные каймы. В межзерновом пространстве часто встречаются радиально-лучистые скопления и отдельные кристаллы турмалина. Этот минерал в виде сплошной массы плохоокристаллизованных зерен нередко полностью выполняет слепые микротрещины. Отмечаются единичные крупные (до 0.3— 0.5 мм) регенерированные обломочные зерна турмалина. В обр. 3-8 встречено окатанное зерно размером около 0.6 мм, сложенное тонкозернистым кварц-турмалиновым агрегатом. Акцессорные минералы в шлифах представлены окатанными обломками эпидота. Плохоокристаллизованные зерна титанита слагают скопления разнообразной формы. В обр. 1-4

встречен новообразованный апатит, так же, как и турмалин, заполняющий межзерновые пространства.

Минералогический анализ тяжелых фракций протолочных проб изученных песчаников показал постоянное присутствие во всех выделенных литологических типах пород ограниченного набора акцессорных минералов: лейкоксена, турмалина, циркона, гематита. В нескольких пробах встречены единичные зерна аутентичного пирита. Отличительной особенностью метапесчаников со слюдистым цементом (литотип II) является присутствие фуксита и единичных зерен граната, эпидота и амфибола. Отсутствие сфена в составе тяжелых фракций, скорее всего, объясняется мелкими размерами зерен этого минерала.

Содержания главных породообразующих оксидов в выделенных литологических типах метапесчаников существенно различаются (табл. 1). Различается и их нормативный минеральный состав (табл. 2).

Таблица 1

Содержание породообразующих оксидов в метапесчаниках, мае. %

Composition of rock-forming oxides in metasandstones, wt. %

Таблица 2

Table 1

|

№ обр. / No sample |

1-1 |

1-2 |

1-3 |

1-4 |

1-6 |

2-1 |

2-2 |

2-3 |

2-4 |

2-5 |

2-7 |

2-8 |

3-1 |

3-5 |

3- 7 |

|

литотип |

|||||||||||||||

|

lithotype окислы oxides |

I |

III |

III |

III |

II |

I |

III |

III |

III |

II |

II |

I |

III |

III |

III |

|

SiO2 |

68.30 |

93.13 |

93.61 |

94.10 |

87.99 |

61.08 |

94.12 |

95.32 |

94.80 |

87.56 |

89.34 |

74.24 |

97.56 |

98.06 |

97.58 |

|

TiO2 |

0.98 |

0.18 |

0.13 |

0.14 |

0.39 |

1.02 |

0.27 |

0.15 |

0.16 |

0.29 |

0.41 |

0.90 |

0.11 |

0.01 |

0.08 |

|

Al2O3 |

14.32 |

3.89 |

3.27 |

2.56 |

6.79 |

16.86 |

2.53 |

1.39 |

2.37 |

4.47 |

3.91 |

10.69 |

0.96 |

0.07 |

0.55 |

|

Fe2O3 |

3.96 |

0.16 |

0.12 |

0.04 |

0.12 |

5.00 |

0.25 |

0.30 |

0.27 |

2.35 |

1.50 |

3.79 |

0.23 |

0.22 |

0.01 |

|

FeO |

2.43 |

0.82 |

1.12 |

0.90 |

0.83 |

4.23 |

0.64 |

0.72 |

0.37 |

1.00 |

0.81 |

1.54 |

0.48 |

0.41 |

0.44 |

|

MnO |

0.05 |

— |

0.01 |

— |

— |

0.071 |

0.005 |

0.005 |

0.005 |

0.040 |

0.005 |

0.036 |

0.005 |

0.005 |

— |

|

MgO |

1.68 |

— |

— |

— |

— |

2.21 |

0.06 |

0.06 |

0.05 |

0.55 |

0.46 |

1.42 |

0.07 |

0.07 |

— |

|

CaO |

0.98 |

0.04 |

0.04 |

0.40 |

0.4 |

0.32 |

0.27 |

0.20 |

0.19 |

0.30 |

0.43 |

0.70 |

0.23 |

0.24 |

0.40 |

|

Na2O |

0.97 |

0.08 |

0.06 |

0.40 |

0.16 |

0.43 |

0.04 |

0.04 |

0.06 |

0.11 |

0.12 |

0.99 |

0.04 |

0.04 |

0.04 |

|

K2O |

4.26 |

0.93 |

0.39 |

0.30 |

1.96 |

4.22 |

0.14 |

0.13 |

0.37 |

1.29 |

1.15 |

2.84 |

0.16 |

0.08 |

0.13 |

|

P2O5 |

0.13 |

0.030 |

0.030 |

0.310 |

0.070 |

0.130 |

0.058 |

0.012 |

0.050 |

0.047 |

0.033 |

0.140 |

0.008 |

0.006 |

0.047 |

|

ппп |

2.77 |

0.75 |

0.60 |

0.42 |

0.97 |

3.81 |

0.41 |

0.40 |

0.51 |

0.88 |

0.95 |

2.03 |

0.26 |

0.05 |

0.11 |

|

Сумма |

100.83 |

100.01 |

99.38 |

99.57 |

99.68 |

99.38 |

98.80 |

98.73 |

99.21 |

98.89 |

99.12 |

99.32 |

100.11 |

99.26 |

99.39 |

Нормативный минеральный состав метапесчаников, об. %

Table 2

Standard mineral composition of metasandstones, vol.%

|

№ обр. / No sample |

1-1 |

1-2 |

1-3 |

1-4 |

1-6 |

2-1 |

2-2 |

2-3 |

2-4 |

2-5 |

2-7 |

2-8 |

3-1 |

3-5 |

3- 7 |

|

литотип |

|||||||||||||||

|

lithotype минерал minerals |

I |

III |

III |

III |

II |

I |

III |

III |

III |

II |

II |

I |

III |

III |

III |

|

Кварц |

43.0 |

88.0 |

88.3 |

88.9 |

78.7 |

40.3 |

89.2 |

93.2 |

90.1 |

80.6 |

83.3 |

56.4 |

96.0 |

97.4 |

96.7 |

|

Плагиоклаз |

11.2 |

0.8 |

0.8 |

3.5 |

1.9 |

4.2 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

1.7 |

1.7 |

10.4 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

|

(№) |

(25) |

(9) |

(9) |

(9) |

(16) |

(12) |

(37) |

(37) |

(37) |

(36) |

(36) |

(19) |

(37) |

(37) |

(37) |

|

Ортоклаз |

13.9 |

0.6 |

0.6 |

0.6 |

1.7 |

9.5 |

— |

— |

0.6 |

3.9 |

3.3 |

10.0 |

0.6 |

0.3 |

0.6 |

|

Мусковит |

15.9 |

7.2 |

2.4 |

1.1 |

14.3 |

22.3 |

0.8 |

0.8 |

2.4 |

5.6 |

4.8 |

8.1 |

0.8 |

— |

— |

|

Пирофиллит |

— |

1.1 |

4.3 |

2.5 |

— |

— |

5.4 |

1.4 |

2.5 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Хлорит |

10.0 |

1.8 |

2.0 |

2.1 |

2.1 |

17.2 |

1.7 |

1.8 |

1.0 |

4.1 |

3.4 |

8.2 |

1.3 |

0.9 |

0.7 |

|

Гематит |

4.0 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

5.0 |

0.3 |

0.3 |

0.3 |

2.4 |

1.4 |

3.8 |

0.2 |

0.2 |

— |

|

|

Лейкоксен |

0.8 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

0.3 |

1.2 |

0.1 |

0.2 |

0.2 |

0.3 |

0.3 |

0.8 |

0.1 |

— |

0.1 |

|

Титанит |

0.8 |

— |

— |

— |

0.4 |

0.2 |

0.4 |

— |

— |

0.2 |

0.4 |

0.6 |

0.6 |

— |

— |

|

Кальцит |

— |

— |

— |

— |

0.2 |

— |

0.2 |

0.3 |

— |

0.2 |

— |

— |

0.3 |

— |

— |

|

Апатит |

0.3 |

— |

— |

0.6 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

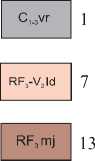

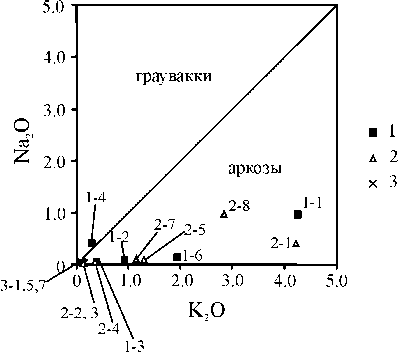

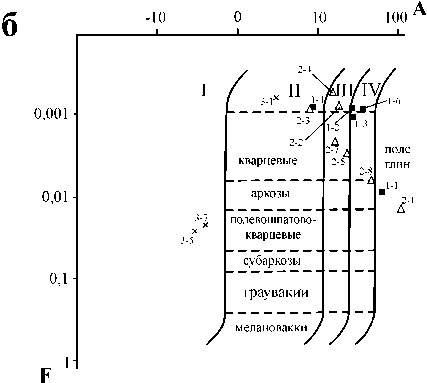

Химические особенности литотипов наглядно прослеживаются на представленных дискриминационных диаграммах. На диаграмме K2O — Na2O [5] этого различия не видно — четырнадцать образцов соответствуют аркозам и только один, с крайне низким содержанием обеих щелочей, попал на границу поля граувакк и аркозов (рис. 3, а). На диаграмме A—F [6] изученные образцы разделяются по глиноземистости (A) и фемичности (F) (рис. 3, б). Расположение фигуративных точек метапесчаников литотипа I в полях глинистых аркозов, (обр. 2-8) и глин (обр. 1-1 и 2-1) при достаточно высокой фемичности свидетельствует о присутствии в их составе значительной доли матрикса, представленного бесщелочными глиноземи-сто-железисто-магнезиальными образованиями (хлоритами). Присутствие хлоритового матрикса интерпретируется как вклад синхронного или близкого по времени вулканизма.

Две фигуративные точки пород литотипа II (обр. 2-5 и 2-7) расположены в центральной части поля глинистых кварцевых песчаников, а обр. 1-6 — в поле высокоглинистых кварцевых песчаников. На этой диаграмме точки кварцитопесчаников литотипа III (обр. 3-5 и 3-7) вследствие крайне низкой глино-земистости оказались в поле туффитов и пород, переходных к туффитам, хотя таковыми не являются.

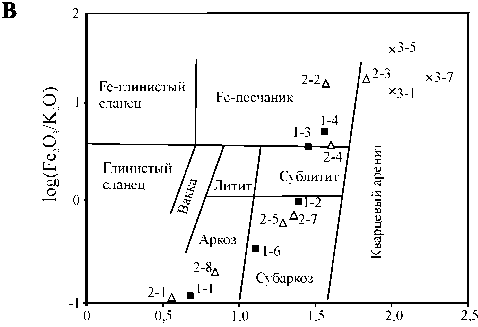

Фигуративные точки на диаграмме log(Fe2O3общ/ K2O) — log(SiO2/Al2O3) [9] также разделяются в соответствии с литологическими типами. Точки метапесчаников литотипа I попали в нижнюю часть поля аркозов, а в поле кварцевых аренитов оказались точки кварцитопесчаников, состоящие, по данным нормативного пересчета, на 93—97 объемных % из кварца. Фигуративные точки кварцевых метапесчаников со слюдистым цементом расположены в поле субаркозов. В периферийной части этого поля оказалась точка кварцитопесчаника литотипа III, имеющего в составе около 7 % расчетного мусковита. Низкое содержание К2О в кварцитопесчаниках обр. 1-3, 1-4 и 2-2 отразилось на значении параметра log(Fe2O3общ/K2O), и их фигуративные точки попали в поле железистых песчаников.

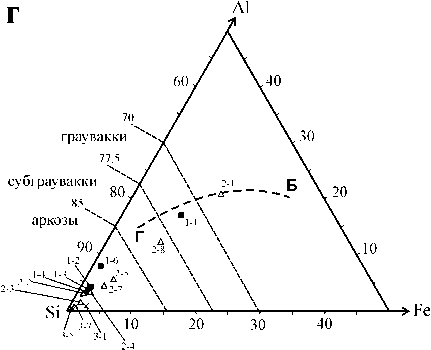

а

log(SiO2/Al2O3)

Рис. 3. Классификационные диаграммы: а — K2O—N2O (по [5]), где 1—3 — номера разрезов; б — A—F (по [6]), где A = Al2O3 — (K2O + Na2O + Ca2O'); Ca2O' = Ca2O — CO2; F = (Fe2O3 + FeO + MgO)/SiO2, (молекулярные количества); I—IV — породы: I — переходные к туффитам и туффиты, II — малоглинистые, III — глинистые, IV — высокоглинистые; в — log(Fe2O3общ/K2O) — log(SiO2/Al2O3) (по [9]); г — Si—Al—Fe (по [13]) (атомные количества)

Fig. 3. Classification diagrams: а — K2O—N2O ([5]), where 1—3 — section numbers; б — A—F ([6]), where: A = Al2O3 — (K2O + Na2O + + Ca2O'); Ca2O’ = Ca2O—CO2; F = (Fe2O3 + FeO + MgO)/SiO2, (molecular numbers); I—iV — rocks: I — transitional to tuffites and tuffites, II — low argillaceous, III — argillaceous, IV — high argillaceous; в — log(Fe2O3общ/K2O) — log(SiO2/Al2O3) ([9]); г — Si—Al— Fe ([13]) (atomic numbers)

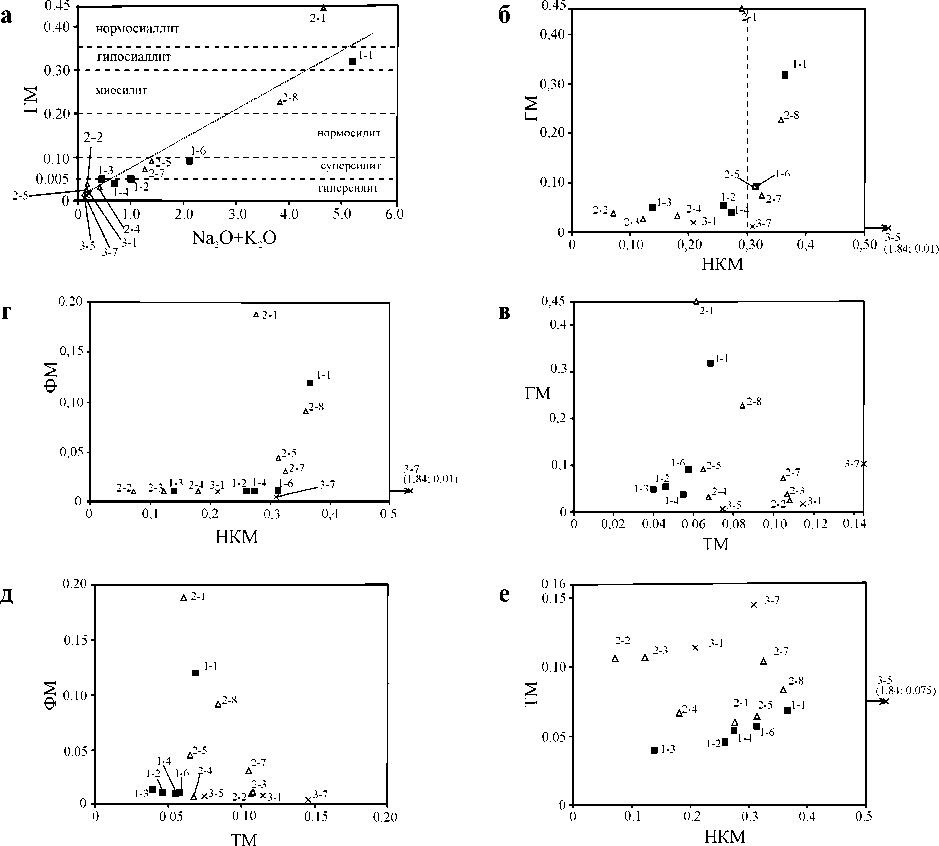

Рис. 4. Модульные диаграммы: а - Na2O + K2O - ГМ; б - ГМ - НКМ; в - ГМ - ТМ; г - НКМ - ФМ; д - ТМ - ФМ; е - ТМ - НКМ, где ГМ = Al2O3 + TiO2 + Fe2O3 + FeO + MnO)/SiO2, НКМ = N2O + K2O/Al2O3, ФМ = (Fe2O3 + FeO + MnO + + MgO)/SiO2, ТМ = TiO2/Al2O3 (по [7]). Условные обозначения на рис. 2

Fig. 4. Modular charts: а - Na2O + K2O - GM; б - GM - CCM; в - GM - TM; г - CCM - FM; д - TM - FM; е - TM - CCM, where GM = Al2O3 + TiO2 + Fe2O3 + FeO + MnO) / SiO2, CCM = N2O + K2O / Al2O3, FM = (Fe2O3 + FeO + MnO + MgO) / SiO2, TM = TiO2 / Al2O3 ([7]). Legend in Fig. 2

На треугольной диаграмме в координатах Si -Al - Fe [13] все фигуративные точки метапесчаников II и III литотипов находятся в поле аркозов, а точки полевошпат-кварцевых песчаников (литотип I) -в полях субграувакк, граувакк и вне поименованнных полей вдоль линии базальт-гранит - Б - Г (рис. 2, г). Такое распределение точек вдоль линии базальтового тренда отражает, по-видимому, увеличение доли пород фундамента в составе обломочной части метапесчаников.

Предположительные источники поступления обломочного материала традиционно определяют по диаграмме F3 - F41 [14]. В нашем случае вследствие аномально низких содержаний щелочей и отсутствия или аномально низких содержаний магния использование этой диаграммы невозможно, поскольку координаты большинства фигуративных точек метапесчаников оказываются далеко за пределами выделенных на диаграмме полей.

Наиболее наглядно химический состав песчаников может быть представлен с использованием литохимических модулей [7], на основе которых были построены диаграммы Na2O+K2O - ГМ, ГМ - НКМ, ГМ -ТМ, НКМ - ФМ, ТМ - ФМ и ТМ - НКМ (рис. 4).

По величине гидролизатного модуля (ГМ) квар-цитопесчаники (литотип III) в соответствии с классификацией Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис [7] относятся к гиперсилитам и характеризуются высоким уровнем седиментационной зрелости, метапесчаники со слюдистым цементом (литотип II) - к суперсилитам, а фигуративные точки метапесчаников литотипа I попадают в области миосилитов, гипо- и нормосиалли-тов (рис. 4, а) - химически незрелых пород, содержащих слабоизмененную вулканокластику.

НКМ, или коэффициент Миддлтона [12], большинства кварцитопесчаников ниже 0.31 — порогового значения, превышение которого указывает, по мнению Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис [7], на присутствие в породе слабоизмененного калиевого полевого шпата. Максимальными значениями модуля НКМ характеризуются метапесчаники литотипа I. Источником полевого шпата для этих метапесчаников могли быть тела риолитов и гранит-порфиров верх-некембрийско-нижнеордовикского пайпудынско-го ( Х ет 63—О 1 рр) комплекса, маркирующие, по данным А. А. Соболевой [3], геодинамическую обстановку активной континентальной окраины и/или зоны коллизии. Экстремально высокое значение НКМ = 1.84 кварцитопесчаника обр. 3-5 объясняется низким содержанием в нем глинозема, от которого зависит значение данного модуля (табл. 1). На диаграмме, отражающей зависимость модулей НКМ — ФМ, наиболее низкими значениями фемического модуля (ФМ) отличаются кварцитопесчаники (литотип III), а максимальные значения характерны для метапесчаников литотипа I. По данным Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис, значения ФМ >0.1 свойственны вулканокластическим грауваккам [7]. На диаграмме НКМ — ТМ зависимости титанистости от щелочности не прослеживается — практически одинаковыми показателями ТМ обладают породы как с минимальной, так и с максимальной щелочностью (рис. 4, е).

По величине ТМ изученные образцы, вне зависимости от принадлежности к литотипу, относятся к нормо- и гипертитанистым хемотипам. Исключение составляет кварцитопесчаник обр. 3-7 (ТМ = 0.14) (табл. 1). Корреляции между значениями гидролизат-ного и титанового модулей нет, поэтому можно считать, что значения последнего не имеют связи с динамическими фациями седиментогенеза, а обусловлены особенностями первичного состава осадочной породы. Этот вывод подтверждается и отсутствием прямой корреляции между ТМ и ФМ. Кварцитопесчаники содержат очень незначительные количества железа, марганца и магния, из-за чего на диаграммах с модулями ГМ и ФМ их фигуративные точки находятся вблизи оси ординат. Метапесчаники литотипа I выделяются максимальными значениями этих модулей, а метапесчаники со слюдистым цементом (литотип II) занимают промежуточное положение. С помощью модульных диаграмм иллюстрируется усиление снизу вверх по разрезу сортированности и химической зрелости осадка. Формирование залегающих в основании разреза манитанырдской толщи метапесчаников литотипа I проходило за счет разрушения относительно слабовыветрелых магматических пород кислого и основного состава пород при достаточно высокой скорости осадконакопления, а формирование кварцитопесчаников связано с размывом пород, подвергшихся интенсивному химическому выветриванию, что привело к выносу практически всех феми-ческих элементов.

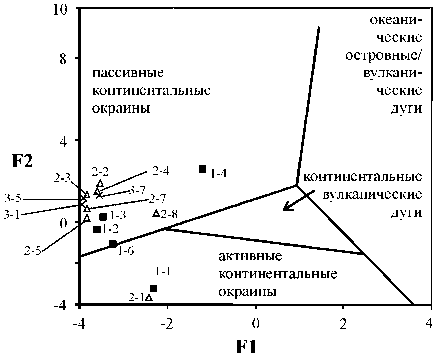

Для установления связи между химическим составом метапесчаников и обстановками осадконакопления использовано четыре дискриминационных диаграммы, при построении которых учитывалось максимальное количество оксидов и их отношений [8, 10, 11].

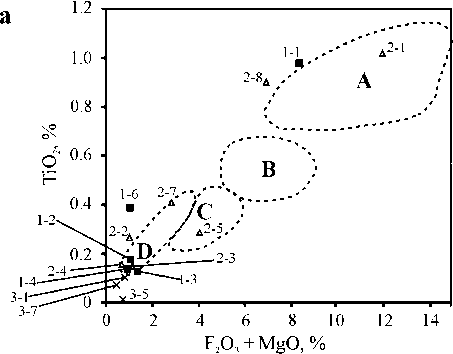

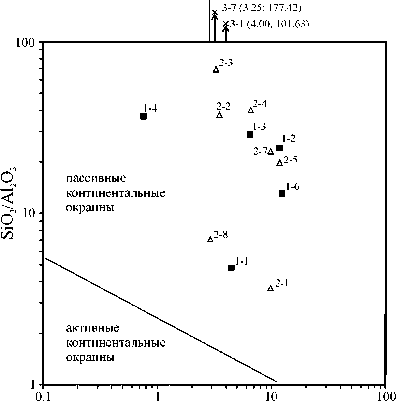

На диаграмме Fe2O3*+MgO — TiO [8] фигуративные точки кварцитопесчаников расположены в поле пассивных континентальных окраин или рядом с ним. Точки отличающихся повышенной титанисто-стью и железистостью метапесчаников литотипа I попали в поле океанических островных дуг (обр. 2-1) или расположены рядом с ним (обр. 1-1 и 2-8), точки метапесчаников со слюдистым цементом (литотип II) занимают промежуточное положение (рис. 5, а). Все фигуративные точки песчаников на диаграмме SiO2/ Al2O3 — K2O/Na2O [11] попали в поле пассивных континентальных окраин. При этом точки вулканомик-товых песчаников расположены наиболее близко к линии, разграничивающей область активной и пассивной континентальных окраин, а все три фигуративные точки кварцитопесчаников разреза 3 имеют очень высокие значения соотношения SiO2/Al2O3 (рис. 5, б).

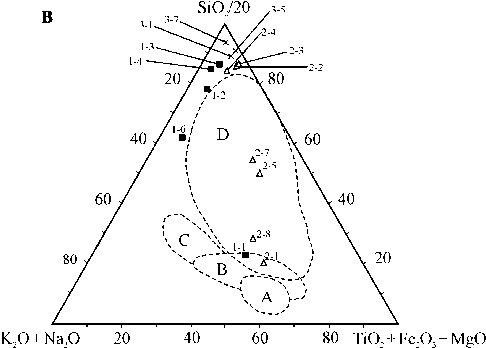

На диаграмме SiO 2 /20 - K2O/Na2O — (TiO + + Fe2O3 + MgO) [6] выделяются три группы пород, соответствующих выделенным литотипам. Все фигуративные точки кварцитопесчаников (литотип III) оказались вне выделенных полей (рис. 5, в). Метапесчаники со слюдистым цементом (литотип II) попали в центральную часть поля пород, образованных в условиях пассивной континентальной окраины или на границе с ним (обр. 1-6). Точки метапесчаников литотипа I расположены обособлено и занимают нижнюю часть этого поля.

Несколько иное распределение точек между областями активной и пассивной континентальных окраин наблюдаются на диаграмме F1 — F2 [8], где фигуративные точки метапесчаников литотипов II и III расположены в поле пассивной континентальной окраины, а две точки песчаников литотипа I с наименьшими из изученной выборки содержаниями SiO2 и наибольшими Al2O3 (табл. 1) попали в поле активной континентальной окраины.

Таким образом, все использованью диаграммы, хотя и позволяют разделить песчаники из обстановок с минимальной и максимальной тектонической активностью, не всегда учитывают особенности состава изучаемых песчаников — монокварцевые и полевошпат-кварцевые разновидности. Диаграмма (Fe2O3*+MgO) — TiO2 (рис. 5, а) не учитывает кварцевой и полевошпатовой составляющих, поступавших из разрушавшихся метаосадочных пород фундамента, гранитоидов и ассоциирующих с ними кислых вулканитов, SiO2/Al2O3 — K2O/Na2O (рис. 5, б) — хлорита и минералов-носителей титана, наиболее вероятным источником которых являются основные вулканиты. Диаграммы SiO2/20-K2O/Na2O — (TiO + Fe2O3 + + MgO) и F1 — F2 наиболее приемлемы для характеристики изучаемых метапесчаников. Тяготение фигуративных точек метапесчаников литотипа I к полям континентальных островных дуг и активных континентальных окраин обусловлено тем, что разрушающиеся доуральские комплексы содержат большое количество вулканогенных и плутонических пород, образовавшихся на островодужной и коллизионной стадиях формирования тиманид-протоуралид [2, 3], а залегающие в основании палеозойского разреза метапесчаники унаследовали обломочный материал из этих пород.

б

^3-5 (2.08; 1463.58)

К2О/М2О

Рис. 5. Диаграммы состава песчаников различных геодинамических обстановок: а — (Fe2O3*+MgO) — TiO2 (по [8]); б — SiO2/ Al2O3 — K2O/Na2O (по [11]); в — SiO2/2O-K2O/Na2O — (TiO + Fe2O3 + MgO) (по [10]); г — F1 — F21 (по [8]). Области составов песчаников: А — из океанических островных дуг; В — континентальных островных дуг; C — активных континентальных окраин; D — пассивных континентальных окраин. Fe2O3* — суммарное железо в пересчете на Fe2O3

г

Fig. 5. Compositions of sandstones from different geodynamic environments: a — (Fe2O3* + MgO) — TiO2 (according to [8]); б — SiO2 / Al2O3 — K2O / Na2O (for [11]); в — SiO2/2O — K2O/Na2O — (TiO + Fe2O3 + MgO) (according to [10]); г — F1 — F2 (to [8]). Areas of sandstone compositions from: A — oceanic island arc; B — continental island arcs; C — active continental margins; D — passive continental margins. Fe2O3 * — total iron calculated for Fe2O3

Заключение

Проведенное изучение петрографических, минералогических и химических особенностей нижнепалеозойских метапесчаников позволило выделить в составе толщи три типа пород, различающихся по составу, и предположить, что эти различия обусловлены главным образом особенностями источников обломочного материала. Вулканомиктовые метапесчаники (обр. 1-1, 2-1, 2-8) отличаются максимальной глиноземистостью, фемичностью и щелочностью. Наиболее вероятно, что основными источниками обломочного вещества для их формирования являлись позднерифейско-вендские вулканогенно-терриген ные толщи очетывисской и лядгейской свит и позд-некембрийско-раннеордовикские образования пай-пудынского риолитового комплекса. Для этих метапесчаников характерна низкая степень зрелости и плохая сортированность обломков. Метапесчаники со слюдистым цементом (обр. 1-2, 1-6, 2-5, 2-7) имеют преимущественно кварцевый состав обломков и по всем основным сравниваемым показателям занимают промежуточное положение между вулканомик-товыми метапесчаниками и кварцитопесчаниками. Во время формирования их состава размывалось несколько различных источников обломочного материала. Так, например, обломки кварцита и акцессор-

1 F1 = 0.303 - 0.447^SiO2-0.972-TiO2+0.008*Al2O3-2.67-Fe2O3+0.208^FeO - 3.082MnO + 0.14MgO + 0.195-CaO + 0.719N2O -- 0.032-K2O + 7.5FP2O5.

F2=43.57-0.421*SiO2 + 1.988-TiO2-0.526^Al2O3-0.551-Fe2O3 -1.6FFeO+2.72-MnO-0.907CaO-0.177-Na2O-L84-K2O+ + 7.244T2O5.

ный гранат могли появиться в результате разрушения докембрийских метаморфических пород. По положению в разрезе и ряду литологических признаков (преимущественно кварцевый состав при слабой сортировке обломочного материала, значительное содержание слюды, в том числе пирофиллита и фуксита) метапесчаники этого литологического типа сходны с породами алькесвожской толщи Приполярного Урала. Кварцитопесчаники (обр. 1-3, 1-4, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-5, 3-7) отличаются наилучшей среди изученных метапесчаников сортировкой и седиментационной зрелостью. Для них характерны экстремально низкие щелочность, фемичность и глиноземистость. Особенностью кварцитопесчаников является постоянное присутствие в них турмалина — в виде отдельных регенерированных обломочных зерен, турмалиновых солнц и плохоокристаллизованных, неиндиви-дуализированных зерен, выполняющих трещины. Мы полагаем, что постдиагенетический турмалин образовался в результате перераспределения находящегося в породе бора при региональном метаморфизме, его источник может быть связан со становлением гранитных интрузий пайпудынского комплекса. Особенности состава и строения кварцитопесчаников обусловлены, по-видимому, максимально проявленной интенсивностью процессов выветривания в области питания и эпидиагенетическими изменениями, произошедшими с породами на разных этапах в результате воздействия различных факторов. Обобщение полученных результатов позволяет считать, что метапесчаники ма-нитанырдской серии образовались в условиях шельфа на пассивной континентальной окраине. Полученные данные согласуются с результатами палеогеодинами-ческих исследований, полученных различными авторами для более южных районов Полярного Урала [2— 4]. Выделенные типы метапесчаников имеют особенности, связанные с изменением гидродинамического режима, источников и путей поступления обломочного материала и степени его постдиагенетических преобразований. Вещественный состав метапесчаников имеет различия, отражающие общую тенденцию развития региона. Верхнерифейские вулканиты очетывисской свиты, на различных горизонтах которых с несогласием залегают нижнепалеозойские терригенные отложения, имеют островодужную природу, а породы пайпудынского комплекса, синхронного изученным, формировались в континентальной рифтогенной обстановке (Зархидзе и др., 2008 г.). Это указывает на то, что нижнепалеозойская псаммитовая толща является вещественным выражением начала нового этапа тектонического развития региона. И хотя использование традиционных дискриминационных диаграмм для реконструкции палеогеодинамиче-ских обстановок формирования отложений оказалось малоэффективным, смещение на этих диаграммах фигуративных точек вулканомиктовых метапесчан-ков в сторону полей активных континентальных окраин свидетельствует о том, что основную роль в формировании базальной части псаммитовой толщи играли верхнерифейские вулканиты. Изменение снизу вверх по разрезу состава обломочного материала отражает эволюцию области питания — метапесчаники со слюдистым цементом содержат обломки пород и минералы размывавшегося древнего кристаллического фун дамента. Повышенная слюдистость метапесчаников, вероятно, обусловлена присутствием продуктов размыва кембрийской коры выветривания, развивавшейся по породам фундамента, что является характерной чертой для отложений данного стратиграфического уровня в большинстве известных разрезов зоны межформационного контакта на севере Западного Урала и имеет большое значение для локализации золоторудной минерализации [1]. Появление в разрезе мощной монотонной толщи монокварцевых кварцитопесчаников соответствует длительному стабильному этапу развития пассивной окраины континента, указывает на присутствие в области питания древних метатерригенных пород фундамента и гранитоидов, а также на развитие на палеоводосборах процессов интенсивного химического выветривания.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 15-18-5-47.

Список литературы Нижнепалеозойские метапесчаники хребта Оченырд (Полярный Урал)

- Озеров В. С., Озерова Э. Н., Игнатович О. О. Новые данные по геологии раннепалеозойских метаморфизованных россыпей золота на Севере Урала / Уральский геологический журнал, 2011, № 6. С. 21-28.

- Соболева А. А., Кузнецов Н. Б., Миллер Э. Л., Удоратина О. В., Герелс Д., Романюк Т. В. Первые результаты u/pb-датирования детритных цирконов из базальных горизонтов уралид (Полярный Урал) // Доклады Академии наук. 2012. Т. 445. №5. С. 570-576

- Соболева А. А. Вулканиты и ассоциирующие граниты Приполярного Урала. Екатеринбург. Изд-во УрО РАН, 2004. 147 с.

- Соболева А. А., Карчевский А. Ф., Ефанова Л. И., Кузнецов Н. Б., Гроув М., Соболев И. Д., Маурин М. В. Свидетельства позднерифейского гранитообразования на территории Полярного Урала // ДАН. 2012. Т.442, № 4. С.524-530

- Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. Пески и песчаники. Москва: Мир, 1976. 536 с.