Низкоинтенсивное лазерное излучение в коррекции послеоперационных гемодинамических и реологических нарушений после хирургического вмешательства по поводу опухолей головы и шеи

Автор: Горчак Юрий Юльевич, Стаханов Михаил Леонидович, Генс Гелена Петровна, Фирсов Константин Андреевич, Решетов Дмитрий Николаевич, Гайнединов Сергей Минуллович, Курносов Александр Александрович, Коробкова Анна Юрьевна, Коробкова Любовь Ивановна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценить эффективность воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на мягкие ткани после радикальных операций по поводу опухолей головы и шеи для коррекции реологических нарушений. Материал и методы. В исследование были включены 134 пациента, которым проводилось НИЛИ до оперативного лечения в различные сроки после его завершения. Средний возраст пациентов - 54,24 ± 12,7 года (23-78 лет). Мужчин - 39 (29,1 %), женщин - 95 (70,9 %). Больные были разделены на 3 группы: 1-я группа - 45 пациентов, которым проведен традиционный комплекс лечения без НИЛИ; 2-я группа - 45 пациентов, которым проведен традиционный комплекс восстановительного лечения в комбинации с НИЛИ; 3-я группа - 44 пациента, которым в качестве восстановительного лечения проведен курс НИЛИ в монорежиме. Источником НИЛИ красного и инфракрасного диапазонов являлась установка «Азор 2К-02». В процессе исследования изучены скоростные характеристики кровотока в сосудах шеи, а также параметры спонтанной агрегации тромбоцитов и содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов до и после операции. Результаты. Применение НИЛИ способствует нормализации реологических свойств крови у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство. Улучшение реологических свойств крови и других показателей системы гемостаза у пациентов, которые получали НИЛИ, наблюдается уже через 12-14 сут, при традиционном лечении - через 30 и более сут. При этом нормализация реологических свойств крови сохраняется на более длительный срок. Заключение. Применение НИЛИ в комбинации с курсом традиционного лечения обеспечивает нормализацию показателей гемостаза.

Низкоинтенсивное лазерное излучение, реологические свойства крови, хирургическое лечение, опухоли головы и шеи

Короткий адрес: https://sciup.org/140254379

IDR: 140254379 | УДК: [617.521/.53-006-089-06:616.151.5] | DOI: 10.21294/1814-4861-2020-19-5-28-34

Текст научной статьи Низкоинтенсивное лазерное излучение в коррекции послеоперационных гемодинамических и реологических нарушений после хирургического вмешательства по поводу опухолей головы и шеи

Радикальная операция остается одним из основных методов лечения больных опухолями головы и шеи [1, 2]. Предшествующие лучевая и противоопухолевая терапии нередко осложняют течение послеоперационного периода и реабилитацию. В основе наиболее частых осложнений радикального лечения, как правило, лежит локальное нарушение микро- и макроциркуляции крови, во многом обусловленное реактивными изменениями реологических свойств крови. Для коррекции реологических расстройств используем воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на мягкие ткани области хирургического вмешательства наряду с общепринятыми методами лечения.

Цель исследования – оценить эффективность воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на мягкие ткани после радикальных операций по поводу опухолей головы и шеи для коррекции реологических нарушений.

Материал и методы

Эффективность НИЛИ в процессе реабилитации после радикального лечения изучена у 134 пациентов. Средний возраст пациентов составил 54,24 ± 12,7 года (23–78 лет). Мужчин было 39 (29,1 %), женщин – 95 (70,9 %). Большинству больных (124 из 134) выполнялась радикальная операция по поводу рака щитовидной железы, гортани и языка, из них тиреоидэктомия проведена 100 (75,8 %), ларингэктомия – 18 (13,6 %), резекция языка – 6 (4,5 %), резекция тканей дна полости рта – 3 (2,3 %), паротидэктомия – 3 (2,3 %), удаление подчелюстной слюнной железы – 2 (1,5 %) пациентам (табл. 1). Во всех случаях выполнялась лимфо-диссекция, в том числе удаление паратрахеальной клетчатки – у 78 (58,2 %), фасциально-футлярное иссечение лимфатических узлов и клетчатки шеи – у 39 (29,1 %), операция Крайля – у 17 (12,7 %) пациентов. У 2 (1,5 %) из 134 больных была выполнена только лимфодиссекция. У одного из них выявлены метастазы шванномы, у другого – метастазы рака из невыявленного первичного очага. Радикальное хирургическое вмешательство в комбинации с лучевым и/или лекарственным лечением проведено 20 (14,9 %) из 134 пациентов.

Все 134 пациента не имели рецидива опухоли, были сопоставимы по возрасту, клиническим диагнозам, сопутствующей патологии, результатам перенесённого лечения. Для оценки эффективности НИЛИ больные путем независимой последовательной рандомизации распределены на 3 группы:

1-я группа – 45 пациентов, которым проведен традиционный комплекс восстановительного лечения без использования НИЛИ;

2-я группа – 45 пациентов, которым проведен традиционный комплекс восстановительного лечения в комбинации с НИЛИ;

3-я группа – 44 пациента, которым проведен курс НИЛИ.

Источником НИЛИ была полупроводниковая установка «Азор 2К-02» (Россия). Воздействие на область плечевого сустава и шейно-надключичную область осуществляли матричным источником излучения. Лечебные сеансы проводились ежедневно, количество сеансов – 10, время экспозиции – 10 мин, мощность НИЛИ – 0,4 мВт. Курс НИЛИ повторяли в течение первого года каждые 3 мес, на 2-м году – каждые 6 мес, а затем 1 раз в год. Пациентам с сохраненной подвижностью плечевого сустава и отсутствием клинических признаков синдрома «передней лестничной мышцы» с целью профилактики данного осложнения воздействовали непрерывным НИЛИ длиной волны 660 нм. При выявлении ту-гоподвижности плечевого сустава и/или синдрома «передней лестничной мышцы» осуществляли воздействие НИЛИ длиной волны 970 нм.

Ультразвуковое исследование проводили аппаратом «Voluson E8» (США) с линейным датчиком (5–10 МГц). Изучали скорость кровотока в артериях головы и шеи, скорость кровотока в позвоночных артериях при выполнении пробы Ланге в тех случаях, если не препятствовал болевой синдром. Оценивали состояние общих сонных, подключичных, позвоночных артерий и подключичных вен, измеряли комплекс intima-media, выявляли участки стеноза сосудов, регистрировали показатели потока крови в режиме реального времени. Спонтанную агрегацию тромбоцитов исследовали при помощи лазерного анализатора (модель АЛАТ-2 фирмы «Биола», Россия). Содержание раство-

Таблица 1/table 1

Распределение пациентов в зависимости от нозологической формы опухолей головы и шеи distribution of patients by the tumor type

|

Нозологическая форма опухоли/ Types of head and neck cancer |

Код по МКБ-10/ Code |

Количество пациентов/ Number of patients |

|

Рак щитовидной железы/Thyroid cancer |

С73 |

100 (74,6 %) |

|

Рак гортани/Laryngeal cancer |

С32 |

18 (13,4 %) |

|

Рак языка/Tongue cancer |

С02 |

6 (4,5 %) |

|

Рак околоушной слюнной железы/ Parotid cancer |

С07 |

3 (2,25 %) |

|

Рак подчелюстной слюнной железы/Salivary cancer |

С08 |

2 (1,5 %) |

|

Метастазы рака из НПО/Metastases |

С77 |

1 (0,75 %) |

|

Рак дна полости рта/Cancer of the bottom of the oral cavity |

С04 |

3 (2,25 %) |

|

Метастазы шванномы/Schwannoma metastases |

С47 |

1 (0,75 %) |

|

Всего/Total |

134 (100 %) |

Таблица 2/table 2

Показатели кровотока в обеих позвоночных артериях у пациентов перед началом реабилитационного лечения

Blood flow in both vertebral arteries in patients before rehabilitation treatment

|

Усредненный показатель/ Average value |

Сторона оперативного вмешательства/ Surgical side |

Сторона оперативного вмешательства (проба Ланге)/ Surgical side (Lange test) |

Противоположная сторона/ Opposite side |

|

Систолическая скорость кровотока; см/с/ Systolic blood flow rate; cm/s |

34,70 ± 1,42 |

25,9 ± 1,54* |

36,89 ± 1,05 |

|

Диастолическая скорость кровотока; см/с/ Diastolic blood flow rate; cm/s |

15,89 ± 1,20 |

11,46 ± 1,51* |

16,21 ± 1,18 |

|

Средняя скорость кровотока; см/с/ Average velocity of blood flow; cm/s |

25,93 ± 1,54 |

18,71 ± 1,13* |

26,55 ± 0,86 |

|

Пульсаторный индекс; ед./ pulsator index; units |

0,56 ± 0,01 |

0,67 ± 0,01* |

0,56 ± 0,005 |

|

Индекс периферич. сопротивления; ед./ Peripheral index resistance; units |

0,85 ± 0,01 |

0,99 ± 0,01* |

0,85 ± 0,005 |

Примечание: * – различия статистически значимы (р<0,0001).

Note: * – statistically significant differences (p<0.0001).

римых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) определяли с использованием фенантролинового теста [3].

Статистический анализ производили с помощью программы Medcalc. Статистически значимыми считали показатели с p<0,05.

Результаты и обсуждение

Ультразвуковая допплерография выполнена 48 пациентам. Систолическая и диастолическая скорости кровотока в позвоночных артериях в состоянии покоя на стороне оперативного вмешательства перед началом лечения были несколько ниже, чем аналогичные показатели на противоположной стороне (табл. 2). Скоростные показатели кровотока при выполнении пробы Ланге на стороне оперативного вмешательства были ниже и статистически отличались от таковых в сосудах противоположной стороны. Пульсаторный индекс и индекс периферического сопротивления в состоянии покоя с обеих сторон были практически одинаковы. При выполнении пробы Ланге показатели этих индексов увеличивались на 16,5 % и 14,2 % соответственно, что указывает на экстравазальную компрессию на стороне оперативного вмешательства. У 20 (41,6 %) из 48 пациентов выявлены дисциркуляторные расстройства в венозных сосудах позвоночного сплетения. Также исследовали скорость кровотока в брахиоцефальных артериях. Перед началом лечения на стороне оперативного вмешательства линейная скорость кровотока составляла 53,74 ± 1,50 см/с, а в аналогичных сосудах противоположной стороны – 68,80 ± 1,21 см/с.

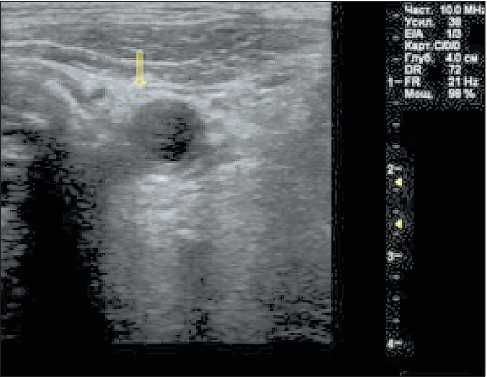

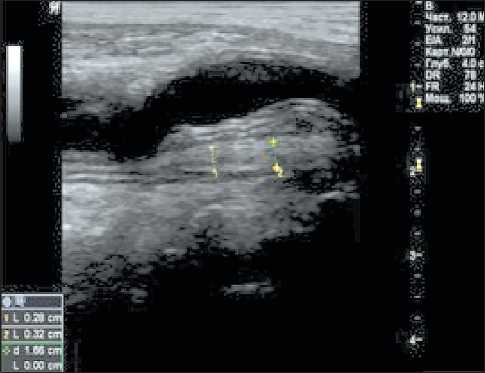

Дуплексное сканирование общих сонных артерий, подключичных и позвоночных артерий выполнено 20 пациентам, которым была проведена лучевая терапия. У 18 из 20 пациентов на пораженной стороне отмечено увеличение комплекса intimamedia более чем на 1 мм. У всех пациентов после лучевой терапии обнаружено фиброзирование пара-вазальных тканей с явлениями экстравазальной компрессии, обусловленной рубцово-склеротическими изменениями окружающих тканей и сдавлением стенки сосудов (рис. 1, 2).

На 14-е сут после лечения у всех пациентов увеличивается систолическая скорость кровотока в позвоночных артериях при выполнении пробы Ланге с 25,93 ± 1,54 см/с до 32,17 ± 1,52 см/с (р<0,0001), что свидетельствует об улучшении кровотока в целом в исследуемых сосудах. На это также указывает и увеличение линейной скорости кровотока в брахиоцефальных артериях с 53,74 ± 1,50 см/с до 64,76 ± 1,07 см/с (р<0,0001), выявленное к этому сроку наблюдения.

Длительность лечебного эффекта составила около 3–4 мес, после чего наблюдается постепенное ухудшение показателей скорости кровотока. Однако они не достигали уровня исходных показателей даже за последующие 3–4 мес. Полученные результаты позволяют утверждать об эффективности проводимого лечения с помощью НИЛИ и обязывают рекомендовать проведение повторных курсов лечения через каждые 3–4 мес.

Исследование реологических свойств крови до и после курса лечения с применением НИЛИ проведено у 36 пациентов (табл. 3). Установлено, что вязкость плазмы крови в сосудах на стороне операции и противоположной стороны у оперированных пациентов существенно отличается. К окончанию курса лечения у всех пациентов намечается тенденция к выравниванию этих показателей. При этом сначала наблюдается уменьшение вязкости плазмы крови в сосудах на стороне хирургического вмешательства при стабильности вязкости плазмы крови в сосудах противоположной стороны. После завершения лечения вязкость плазмы крови в сосудах на стороне хирургического вмешательства составила 1,71 ± 0,06 спз и 3,12 ± 0,07 спз при скорости сдвига

Рис. 1. Сканограмма общей сонной артерии на стороне операции. Фиброз паравазальных тканей (отмечен стрелкой)

Fig. 1. Scan of the total carotid artery on the side of surgery (arrow)

Рис. 2. Сканограмма общей сонной артерии на стороне операции. Фиброз паравазальных тканей (отмечен маркерами) Fig. 2. Scan of the total carotid artery on the side of surgery (marker)

Таблица 3/table 3

До лечения/Before treatment После лечения/After treatment

|

Кровь из локтевой вены/ Blood from the ulnar vein |

Скорость сдвига 220 об/сек/ Shear rat 220 rps |

Скорость сдвига 20 об/сек/ Shear rat 20 rps |

Скорость сдвига 220 об/сек/ Shear rat 220 rps |

Скорость сдвига 20 об/сек/ Shear rat 220 rps |

|

На стороне операции/ |

1,95 ± 0,06 |

3,8 ± 1,1 |

1,71 ± 0,06 |

3,12 ± 0,07 |

|

On the side of surgery |

р<0,0001 |

р<0,0001 |

||

|

На противоположной стороне/ |

1,72 ± 0,07 |

3,15 ± 0,05 |

1,70 ± 0,02 |

3,11 ± 0,07 |

|

On the opposite side |

р=0,8926 |

р=0,4767 |

Примечание: p – значимость различий по сравнению с показателями до лечения.

Note: р – value is a significance of changes before treatment.

Таблица 4/table 4

Показатели спонтанной агрегации тромбоцитов и РФМК в крови пациентов до и после восстановительного лечения indices of spontaneous aggregation of platelets and soluble fibrin monomer complexes (sFMc) in the blood of patients before and after rehabilitation treatment

|

Показатели/ Parameters |

До лечения |

После лечения |

||

|

63 пациента 1-й (n=26) и 2-й групп (n=37)/ 63 patients of groups I (n=26) and II (n=37) |

Группа контроля (n=50)/ Control group (n=50) |

Tрадиционное лечение, 1-я группа (n=26)/ Сonventional treatment, Group I (n=26) |

Традиционное лечение + НИЛИ, 2-я группа (n=37)/ Conventional treatment + LLLT, Croup II (n=37) |

|

|

Спонтанная агрегация тромбоцитов, отн.ед/ Spontaneous aggregation |

1,51 ± 0,017* |

1,04 ± 0,007* |

1,07 ± 0,007** |

1,055 ± 0,005** |

|

of platelets, units РФМК мг/100мл/ SFMC mg/100ml |

8,07 ± 0,27* |

3,38 ± 0,05* |

3,52 ± 0,12** |

3,45 ± 0,05** |

Примечания: * – различия статистически значимы по сравнению с показателями группы контроля (р<0,0001); ** – различия статистически значимы по сравнению с показателями до лечения (р<0,0001).

Показатели вязкости (спз) плазмы крови до и после лечения parameters (cp) of plasma viscosity before and after treatment

Notes: * – significant difference with the parameters of the control group (р<0.0001); ** – significant difference with the parameters before treatment (р<0.0001).

220 об/сек и 20 об/сек соответственно. При этом достоверность изменений была статистически значимой (р<0,0001). К моменту окончания лечения вязкость плазмы крови в сосудах противоположной стороны составила 1,70 ± 0,02 спз и 3,11 ± 0,07 спз при скорости сдвига 220 об/сек и 20 об/сек соответственно. Статистически значимой разницы не обнаружено (р=0,8926 и р=0,4767).

Изменения спонтанной агрегации тромбоцитов и РФМК изучены у 26 пациентов, получивших курс традиционного лечения, и у 37 пациентов, которым проведено лечение в комбинации с НИЛИ (табл. 4). Для сравнительной оценки реологических свойств крови до и после лечения использовали образцы крови 50 здоровых добровольцев, составивших группу контроля. У пациентов, перенесших хирургическое вмешательство, показатели спонтанной агрегации тромбоцитов (1,51 ± 0,017 относительных единиц) статистически достоверно (р<0,0001) превышают нормальные показатели крови здоровых доноров (1,04 ± 0,007). Показатели РФМК также были существенно выше аналогичных показателей у доноров контрольной группы.

Достоверность различий статистически значима (р<0,0001).

После лечения происходит значимое снижение агрегации тромбоцитов. Так, у пациентов 1-й группы, получивших курс традиционного лечения, показатель спонтанной агрегации тромбоцитов крови составил 1,07 ± 0,007 относительных единиц. Однако у пациентов 2-й группы, получивших традиционное лечение в комбинации с НИЛИ, этот показатель составил 1,055 ± 0,005 (р<0,0001). К окончанию лечения отмечена нормализация показателей РФМК в крови пациентов обеих групп (р<0,0001). Аналогичные нарушения гемодинамики и микроциркуляции отмечены у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство по поводу рака молочной железы и других злокачественных и неопухолевых заболеваний [4–13].

Заключение

У пациентов, перенесших хирургическое вмешательство, отмечается ухудшение реологических свойств крови, проявляющееся повышением спонтанной агрегации тромбоцитов и появлением в крови маркеров внутрисосудистого микротромбо-образования, обусловливая нарушения микроциркуляции, что ухудшает трофику тканей и нарушает их функциональные способности. Применение НИЛИ способствует нормализации реологических свойств крови. Улучшение реологических свойств крови и других показателей системы гемостаза у пациентов, которые получали НИЛИ, наблюдается уже через 12–14 сут, при традиционном лечении – через 30 и более сут. При этом нормализация рео- логических свойств крови сохраняется на более длительный срок. Курс традиционного лечения способствует нормализации показателей системы гемостаза, однако дополнительное применение НИЛИ обеспечивает нормализацию системы гемостаза не только на стороне хирургического вмешательства, но и в системном кровотоке, что, в свою очередь, проявляется улучшением общего самочувствия и уменьшением отека мягких тканей в области операции.

Список литературы Низкоинтенсивное лазерное излучение в коррекции послеоперационных гемодинамических и реологических нарушений после хирургического вмешательства по поводу опухолей головы и шеи

- Болотин М.В., Мудунов А.М., Азизян Р.И., Саприна О.А. Трансоральные лазерные резекции опухолей полости рта и ротоглотки. Опухоли головы и шеи. 2016; 6(1): 28-32. [Bolotin M.V., Mudunov A.M., Azizyan R.I., Saprina O.A. Transoral laser resections of oral cavity and oropharyngeal tumors. Head and neck tumors. 2016; 6(1): 28-32. (in Russian)].

- Вельшер Л.З., Стаханов М.Л., Горчак Ю.Ю., Решетов Д.Н., Соколова О.Б., Фирсов К.А. Применение высокоэнергетического лазерного излучения для хирургического лечения больных раком языка и слизистой оболочки полости рта. Лазерная медицина. 2017; 21(1): 18-24. [VelsherL.Z., StakhanovM.L., Gorchak U.U., ReshetovD.N, Sokolova O.B., FirsovK.A. High-level laser light applied in surgical treatment of patients with tongue and oral mucous cancer. Laser Medicine. 2017; 21(1): 17-24. (in Russian)].

- Баркаган З.С., Момот А.П. Основы диагностики нарушений гемостаза. М., 1999, 224 с. [Barkagan Z.S., Momot A.P. Fundamentals of diagnostics of hemostasis disorders. Moscow, 1999. 224 p. (in Russian)].

- Стаханов М.Л., Вельшер Л.З., Савин А.А. Восстановительная терапия больных после радикального лечения по поводу рака молочной железы. Вестник московского онкологического общества. 2006; 4: 3-4. [Stakhanov M.L., Vel'sher L.Z., Savin A.A. Rehabilitation therapy for patients after radical treatment for breast cancer. Bulletin of the Moscow Cancer Society. 2006; 4: 3-4. (in Russian)].

- Москвин С.В., Хадарцев А.А. Лазерный свет - можно ли им навредить? (обзор литературы). Вестник новых медицинских технологий. 2016; 23(3): 265-283. [MoskvinS.V, Khadartsev A.A. Laser light - it can harm them? (literature review). Journal of New Medical Technologies. 2016; 23(3): 265-283. (in Russian)].

- Москвин С.В., Фёдорова Т.А., Фотеева Т.С. Плазмаферез и лазерное освечивание крови. Тверь, 2018. 416 с. [Moskvin S.V., Fedo-rova T.A., Foteeva T.S. Plasmapheresis and laser blood illumination. Tver, 2018. 416 p. (in Russian)].

- Мусаев М.М. Низкоинтенсивное лазерное излучение в комплексном лечении больных с венозными язвами. Лазерная медицина. 2016; 20(2): 16-20. [MusaevM.M., Duvansky V.A. Low-level laser light in the complex treatment of patients with venous ulcers at outpatient settings. Lazer Medicine. 2016; 20(2): 16-20. (in Russian)].

- Брук Т.М., Литвин Ф.Б., Молотков О.В. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на систему микроциркуляции у футболистов в зависимости от типа вегетативной регуляции сердечного ритма. Лазерная медицина. 2018; 22(3): 9-14. [Bruk T.M., Litvin F.B., MolotkovO.V. Effects of low-level laser irradiation at the microcirculation system in football players depending on the type of vegetative regulation of their heart rhythm. Lazer Medicine. 2018; 22(3): 9-14. (in Russian)].

- Чунихин А.А., Базикян Э.А., Иванов А.В., ШиловИ.П. Лазерная терапия квазинепрерывным излучением 1265 нм в лечении болезней пародонта (экспериментальное исследование). Лазерная медицина. 2019; 23(2): 31-36. [Chunikhin A.A., Bazikyan E.A., Ivanov A.V., Shilov I.P. Laser therapy with 1265 nm quasi-continuous irradiation for treatment of periodontal diseases (an experimental trial). Laser Medicine. 2019; 23(2): 31-36. (in Russian)]. doi: 10.37895/2071-8004-2019-23-2-31-36.

- Черемисина О.В., Вусик М.В., Солдатов А.Н., Рейнер И.В. Современные возможности эндоскопических лазерных технологий в клинической онкологии. Сибирский онкологический журнал, 2007; (4): 5-11. [Cheremisina O.V., Vusik M.V., Soldatov A.N., Reiner I.B. Endoscopic laser technologies in clinical oncology. Siberian Journal of Oncology. 2007; (4): 5-11. (in Russian)].

- Kilik R., Lakyova L., Sabo J., Kruzliak P., Lacjakova K., Vasi-lenko T., Vidova M., Longauer F., Radonak J. Effect of equal daily doses achieved by different power densities of low-level laser therapy at 635 nm on open skin wound healing in normal and diabetic rats. Biomed Res Int. 2014; 2014: 269253. doi: 10.1155/2014/269253.

- Beckmann K.H., Meyer-Hamme G., Schröder S. Low level laser therapy for the treatment of diabetic foot ulcers: a critical survey. Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 626127. doi: 10.1155/2014/626127.

- Avci P., Gupta A., Sadasivam M., Vecchio D., Pam Z., Pam N., Hamblin M.R. Low-level laser (light) therapy (LLLT) in skin: stimulating, healing, restoring. Semin Cutan Med Surg. 2013 Mar; 32(1): 41-52.