Ноосферный подход к региональному устойчивому развитию в контексте трансформации мироустройства

Автор: Головин А.А.

Статья в выпуске: 2 (63) т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен авторский взгляд на ноосферный подход к проектированию регионального устойчивого развития. В условиях международной перестройки политических, экономических, социальных, экологических процессов формируется запрос народонаселения на разработку сбалансированной, гармоничной, долгосрочной модели развития регионов. Научно-теоретический и общественно-практический задел русской (евразийской) научной школы видит выход из глобального экологического кризиса через развитие по модели общества ноосферноориентированного типа. В работе проведён системно-исторический анализ ноосферных исследований с позиции Международной научной школы устойчивого развития имени Побиска Георгиевича Кузнецова. Даны характеристики трёх подходов к управлению жизнедеятельностью (западная, восточная, евразийская или русская научные школы). Описан системно-энергетический (мощностной или физико-экономический) подход к оценке могущества государств. Рассмотрен пример определения вклада трудовой деятельности в общественное развитие с позиции мощностного подхода. Обсуждено влияние методов когнитивной гибридной войны на принятие управленческих решений. На примере Республики Алтай описан методологический подход к проектированию концепции устойчивого ноосферного развития. Концепция содержит базисные принципы и приоритеты, ценности, стратегические направления, а также специально разработанный национальный индекс устойчивого ноосферного развития для оценки уровня развития регионов. Концепция является документов научно-методологического обеспечения стратегического планирования региона.

Ноосферное развитие, устойчивое развитие, русская научная школа, западная научная школа, побиск кузнецов, мощность, будущее, региональная политика, моделирование развития, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/14131148

IDR: 14131148 | УДК: 332.14

Текст научной статьи Ноосферный подход к региональному устойчивому развитию в контексте трансформации мироустройства

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

К 100-летию со дня рождения генерального конструктора будущего Побиска Кузнецова

1. Введение. Постановка проблематики

Трансформационные процессы в мире и России наглядно показывают, что происходит реорганизация мироустройства. Сформировался новый геополитический центр в лице Китая, активно выстраивающий глобальную повестку. Делаются попытки изменить ресурсную базу экономик, создаются новые союзы стран (BRICS, AUKUS и др.), в т.ч. наднациональные валютные союзы. Вопрос постановки генеральной цели и ценностей , на которых будет опираться мироустройство, является ключевым.

1.1. Как мы смотрим на мир?! (противоречие разных взглядов на мир)

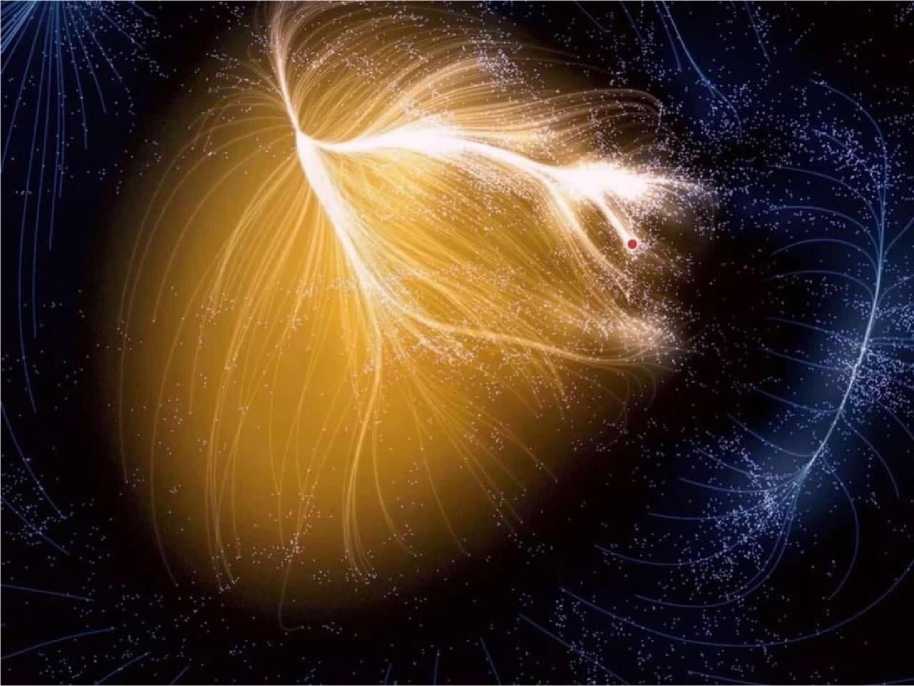

Если смотреть на мир с позиции космоса, то население различных регионов является не только жителями отдельных государств и союзов стран, сколько обитателями планеты Земля и Вселенной. Если писать точнее, то астрономический адрес автора статьи для отправки писем обозначается так: Вселенная, сверхскопление галактик Ланиакея, сверхскопление (суперкластер) Девы, скопление (кластер) Девы, Местная группа галактик, галактика Млечный Путь, галактический рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля, государство Россия, город Москва, район Проспект Вернадского, улица Лобачевского, дом и квартира такие-то. Прекрасная по своим масштабам и воображению Ланиакея (с гавайского «необъятное небо») представлена на рисунке 1. Проектированию жизнеобеспечения такой большой и многогранной системы как планета Земля, и в частности, системы общества в отдельно взятой стране и посвятил свою жизнь выдающийся русский учёный – Побиск Георгиевич Кузнецов.

Космос и живое функционируют по определённому порядку, иначе был бы хаос или ничего бы не было. Как писал Константин Циолковский, «весь космос только бесконечный и сложный механизм. Сложность его так велика, что граничит с произволом, неожиданностью и случайностью, она дает иллюзию свободной воли сознательных существ» [1, с. 7]. Наивно полагать, что современные законы отдельного государства или резолюции Организации

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

Объединённых Наций (ООН) отражают всю длину, ширину и глубину космического плана. Преступно по отношению к миллиардам лет со дня образования планеты Земля думать, что закон отдельного сообщества является подобием законов жизнедеятельности Космоса. Сегодня землян можно сравнить с муравейником в лесу, обитатели которого по незнанию полагают, что муравейник и есть их единственная территория проживания. Подобный примитивный подход, опирающийся на субъективную волю человека, не согласованную с объективными законами функционирования Космоса, привёл планету к планетарному экологическому кризису.

Рис. 1. Сверхскопление галактик Ланиакея (красная точка – суперкластер Девы, составной частью которого является Млечный Путь с Солнечной системой)

1.2. Экологическая катастрофа – следствие неадекватного мировоззрения и мироустройства (противоречие между заявленным словом и конкретным делом)

По оценкам экспертов в мире практически не осталось экологически целостных территорий и не более 2,9% поверхности земной суши может считаться фаунистически нетронутой [2]. Подобные темпы неразумной хозяйственной деятельности привели к первой фазе глобальной экологической катастрофы (по А.И. Субетто) [3, с. 14]. Вопрос стоит, в какой среде человечество будет жить в XXI-XXII веках, будет ли жить вообще, и если будет, то в

каком виде. Для достижения гармоничного, сбалансированного и устойчивого развития землянам придется согласовать свою субъективную волю с общими, объективными законами Космоса . Побиск Кузнецов первую половину своей жизни пытался найти ответ на вопрос, что же такое жизнь и для чего она нужна Космосу. Эволюция сознательного человечества по Побиску должна привести к освоению Космоса и выполнению замысла Творца о развитии жизни.

Мировое сообщество в лице ООН на протяжении последних 50 лет пытается сформулировать пути преодоления противоречий функционирования системы «природа-общество и человек-экономика». С этой целью введено понятие и принципы устойчивого развития. В международных документах термин «устойчивое развитие» (с англ. «sustainable development») впервые упоминается во Всемирной стратегии охраны природы, представленной в 1980 году Программой ООН по окружающей среде, Международным союзом охраны природы и Всемирным фондом охраны [4]. Проблема ухудшения состояния окружающей среды вследствие избыточного потребления природных ресурсов развитыми странами и усиливающаяся бедность в развивающихся странах побудила Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию к 1987 году подготовить доклад «Наше общее будущее». В докладе дано первое определение устойчивого развития, под которым понимается «процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технического развития и институционные изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями» [5]. Таким образом, устойчивое развитие определяется развитие, удовлетворяющее потребностей ныне живущих людей, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности.

В основе принципов устойчивого развития лежит ряд документов, которые заложили основу современной повестки развития планеты Земля до 2030 года: Декларация Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 1972) [6], Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (1987) [5], Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию и Повестка дня на XXI век (Рио-де-Жанейро, 1992) [7], Программа действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век (Нью-Йорк, 1997) [8], Декларация тысячелетия ООН (Нью-Йорк, 2000) [9], Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002) [10, 11], резолюция «Будущее, которого мы хотим» (Рио-де-Жанейро, 2012) [12] и другие. Как результат многолетней работы экспертов на высшем мировом уровне в 2015 году была принята резолюция Генеральной

Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (далее – Повестка-2030), в которой объявлены 17 целей устойчивого развития и 169 задач [13]. Универсальные цели и задачи призваны охватить весь мир, носят комплексный и неделимый характер, направлены на обеспечение сбалансированности экономического, социального и экологического компонентов устойчивого развития. Краткое содержание документов дано в таблице 1.

Таблица 1. Ключевые документы ООН, заложившие основные принципы устойчивого развития на международном уровне (источники: [5-13])

|

№ |

Наименование документа |

Место и дата |

Краткое содержание |

|

1 |

Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды |

Стокгольм, 1972 |

Обозначены 26 принципов в деле сохранения и улучшения окружающей человека среды |

|

2 |

Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» |

1987 |

Доклад посвящен экологической катастрофе, которая нависла над человечеством, и путям устойчивого социально-экономического развития. Предложены долгосрочные стратегии в области окружающей среды, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие к 2000 году и на более длительный период. Доклад включает следующие части: I «Вопросы, вызывающие общую озабоченность», II «Общие проблемы», III «Совместные усилия». Документ в т.ч. послужил основой к подготовке Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. |

|

3 |

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию |

Рио-де-Жанейро, 1992 |

На Встрече на высшем уровне по проблемам Земли (РИО-92) сформулированы 27 принципов становления нового, справедливого глобального партнерства, обеспечивающих защиту целостности глобальной системы окружающей среды и развития. Подтверждает ранее принятую декларацию 1972 года. |

|

4 |

Повестка дня на XXI век |

Рио-де-Жанейро, 1992 |

Цель доклада – подготовка к решению актуальных проблем, с которыми мир столкнется в новом столетии. Правительства стран берут на себя политические обязательства в отношении сотрудничества по вопросам развития и окружающей среды. Решающее значение для достижения этой цели имеют национальные стратегии, планы. Включает следующие разделы: I «Социальные и экономические аспекты», II «Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развитие», III «Укрепление роли основных групп населения», IV «Средства осуществления». |

|

5 |

Программа действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век |

Нью-Йорк, 1997 |

Встреча на высшем уровне «Планета Земля» (РИО+5), на которой были проанализированы пятилетние итоги реализации Повестки дня на XXI век и констатировано ухудшение ситуации в области устойчивого развития по сравнению с 1992 годом. Принято решение об ускорении хода осуществления |

|

№ |

Наименование документа |

Место и дата |

Краткое содержание |

|

повестки и следующем рассмотрении вопроса в 2002 году. |

|||

|

6 |

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций |

Нью-Йорк, 2000 |

На основе восьми глав Декларации тысячелетия разработаны 8 целей (и 21 задача) устойчивого развития: ликвидация крайней нищеты и голода; обеспечение всеобщего начального образования; поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин; сокращение детской смертности; улучшение охраны материнства; Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; обеспечение экологической устойчивости; формирование глобального партнерства в целях развития. Достижение целей планировалось к 2015 году. |

|

7 |

Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию |

Йоханнесбург, 2002 |

В документах подтверждена приверженность устойчивого развития, а также принят план выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. |

|

8 |

Резолюция «Будущее, которого мы хотим» |

Рио-де- Жанейро, 2012 |

На Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» подведены итоги Конференции РИО-92 и предложены ориентиры развития на следующие 20 лет. |

|

9 |

Резолюция «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» |

Нью-Йорк, 2015 |

Новая повестка дня утверждает 17 универсальных целей и 169 связанных с ними задач по решению актуальных проблем человечества: ликвидировать крайнюю нищету, обеспечив базовый уровень жизни; покончить с голодом и достичь продовольственной безопасности; обеспечить качественное инклюзивное и равноправное образование на всех уровнях и др. вступят в силу 1 января 2016 года, и в течение. Цели вступают в силу с 01 января 2016 г., их выполнение продлится до 2030 года. |

За время переговоров на международном уровне сменилось два поколения землян, родилось третье поколение. Глобальная экологическая катастрофа продолжает нарастать. Отсутствие кардинального улучшения ситуации заключается в несостоятельности мировоззренческой парадигмы жизнедеятельности, на которую опирается в первую очередь западная цивилизация и примкнувшие к ней государства. Проблема заключается в том, что при нынешних рыночных принципах устойчивого развития достичь невозможно, т.к. природа сама является главным объектом экономического присвоения. В результате мы имеем кризис ресурсов и развития, который неразрешим в рамках нынешней капиталистической парадигмы.

В условиях перестройки мира приходит осознание, что требуются новые подходы к развитию регионов. Мы находимся в историческом моменте, когда открывается возможность сделать подобный переход.

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 12. О ноосферном подходе В.И. Вернадского и его развитии

Экологическая доктрина России указывает, что «преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность разрушения и деградации природной среды» [14]. В России основы эволюционного развития человека и природы сформулированы Владимиром Ивановичем Вернадским в его учении о ноосфере.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений в 2016 году, отметил: « Ещё в начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям придётся взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность. Это отражается и на самих людях. Не хочется говорить, но не сказать об этом тоже нельзя: каждый год в мире умирает только 7–8 миллионов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений… По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений» [15].

Ноосфера по Вернадскому есть новое геологическое явление на планете Земля, где впервые человек становится крупнейшей геологической силой [16, с. 303]. Ноосфера – это биосфера, переработанная научной мыслью; сфера развитого измерения [17]. «Рост мощности человека с захватом им всё новых форм энергии и гигантским ростом научной мысли всё ускорялся» [16, с. 255], что привело к овладению планетой не только в её веществе, но и в энергии. Новое геологическое состояние позволяет человечеству самому строить будущее своих поколений. Организованность планеты и её будущее обеспечивается с помощью труда и разума, а не только техники [16, с. 256]. Далее В.И. Вернадский пишет: «Человечество, вместе взятое представляет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом» [16, с. 302].

Выводы Вернадского подтверждаются современными научными данными. Человечество по массе занимает лишь одну сотую от биосферы (т.е. меньше в 10 000 раз). Однако за последние 150 лет хозяйственная деятельность homo sapiens привела к тому, что техносфера как совокупность неживых построенных объектов превысила массу биосферы в 55 раз, а человечества в 500 000 раз [18, 19]. Невообразимые простому взгляду цифры на рисунке 2 свидетельствуют о том, что человечество уже стало главной геологической силой преобразования планеты Земля. Однако разум человечества может быть направлен как на развитие планеты (со знаком «+»), так и на деградацию параметров системы «природа-общество и человек-экономика» (со знаком «-»).

30 тератонн (Тт)

Рис. 2. Масса техносферы, биосферы и антропосферы [17, 18]

Можно также отметить, что ряд научных экспериментов доказывает влияние мыслей на окружающее пространство. Например, животные могут синхронизировать электрическую активность нервных клеток, создавая тем самым один общий мозг или «органический компьютер» [20]. То же самое подтверждено исследованиями на людях [21]. Таким образом, можно с высокой долей вероятности предполагать, что каждая мысль и поступок живого вещества оказывает влияние на пространство Космоса. С этим связано отдельное направление исследований, понимающих ноосферу как состояние единого планетарного разума.

Советский писатель, футуролог И.М. Забелин понимал под ноосферой «планетизированный непрерывный поток информации, поддерживающий или изменяющий структуру мира, это постоянно возникающее и развивающееся знание, которое воплощается в социальных, идеологических, научных, технических, художественных комплексах, а также в преобразованной человеком природе...» [22]. Ноосфера зафиксирована в электромагнитных волнах, в книгах, документах, в социальных и научных организациях, в архитектуре городов, в культурных ландшафтах, парковых ансамблях и т.д. Техносфера и ноосфера по Забелину есть те рычаги, с помощью которых человечество приступает к выполнению его управленческой миссии в природе. Самые интересные изменения должны произойти «в области интеллектуальной деятельности человечества в прямой связи с его физическими особенностями, ростом народонаселения, который стимулирует производство знаний… и ведёт к уплотнению ноосферы» [22]. Российскими учёными заявлен даже специальный прибор на основе технологии NBIC-конвергенции (N - нано, B - био, I - инфо, C – когно) для получения и регистрации изменений в биосфере и деятельности человечества под названием «нооскоп» [23, с. 80-87].

В настоящее время существуют различные подходы к трактовке и развитию учения о ноосфере. Весомый вклад в развитие учения о ноосфере внесли В.И. Вернадский [16, 17], И.М. Забелин [22, 25], Н.Н. Моисеев [26], В.П. Казначеев [27], Б.Е. Большаков [28, 29], А.Д. Урсул [30], Б.Г. Режабек [31], А.И. Субетто [3, 24], А.А. Гапонов [32] и многие другие представители русской научной школы исследований.

Под ноосферой в данном исследовании понимается пространство жизнедеятельности, основанное на принципах сбалансированного взаимодействия человека, общества, экономики и природы.

А.И. Субетто заключает, что за последнее столетие «в России сформировалась Ноосферная научная школа, не имеющая аналогов в других странах мира и обладающая всемирно-исторической, планетарной значимостью не только для развития мировых науки и культуры, но и для выработки стратегии развития человечества в XXI веке и в более отдаленном будущем. Несомненно, Ноосферная научная школа в России - это школа парадигмального типа, несущая в себе революционные изменения в системе научного мировоззрения, идеологии XXI века, в научной картине мира» [24, с. 7]. Для понимания сущностных оснований ноосферного течения следует рассмотреть фундаментальные течения мировой научной мысли.

3. Три подхода к управлению жизнедеятельностью

Исторический анализ концепций миростроительства с научной позиции выделяет обобщенно 3 подхода [33; 34, с. 16-17]:

— Западная научная школа делает упор на дальнейшее развитие техносферы, создание симбиоза человека с цифровой реальностью, внедрение технических инструментов-протезов для замены духовных и физических функций человека.

Западная научная школа опирается на законы сохранения, справедливые для замкнутых (по потокам энергии) систем и утверждающие энтропийную направленность энергетических процессов (Р. Клаузис и У. Томсон, первый и второй законы термодинамики). Как следствие сформировано мировоззрение, постулирующее необходимость ограничения роста народонаселения для защиты от антропогенной нагрузки. Для обоснования такой политики разрабатываются различные концепции: мальтузианство, концепция «золотого миллиарда», Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2024. – ISSN 2075-1427. – Режим доступа: четвертая индустриальная революция Клауса Шваба [35], стратегия «нулевого роста» и глобального кризиса, другие.

Ярким примером западного подхода, на котором выстраивается современная модель международного мироустройства – доклад Римского клуба «Пределы роста» от 1972 года с участием Д.Х. Медоуза, Д.Л. Медоуз, Й. Рэндерса, В.В. Беренса [36]. Математическое моделирование социально-экономических процессов осуществлено с позиции понимания Земли как закрытой системы, связанной с диссипативными процессами, т.е. ростом энтропии (хаоса). Отсюда делается вывод, что для замедления роста хаоса требуется ограничение роста численности населения, рождаемости, перераспределение ресурсов и полезной мощности в пользу западной группы стран. В качестве инструментов перераспределения ресурсов в свою пользу используются многочисленные военные конфликты, когнитивная гибридная война и прочее.

— Восточная научная школа приоритет отдает идеосфере, выработке срединного пути (без крайностей).

— Русская научная школа , впитав в себя лучшее от западной и восточной научных школ, разрабатывает стратегию согласованного взаимодействия биосферы, техносферы и антропосферы. Философско-мировоззренческая парадигма русской научной школы утверждает антиэнтропийную направленность процессов жизнедеятельности (С.А. Подолинский, Н.А. Умов, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, К.А. Тимирязев, А.Е. Ферсман, Э.С. Бауэр, П.Г. Кузнецов и др.). По-другому научную школу можно назвать евразийской или северо-восточной. Название «русская научная школа» в данном случае показывает значительный вклад русской научной мысли в обоснование принципа, что Земля является открытой по потокам системой, эволюционирующей в сторону увеличения энергетического потенциала. Если же система открытая, то снимается проблема ограниченности ресурсов, пространства и времени, и открываются масштабные возможности в освоении Земли и Космоса. Чуть позже поясним данный принцип на примере закона сохранения мощности, описанного Побиском Кузнецовым в 1958 году.

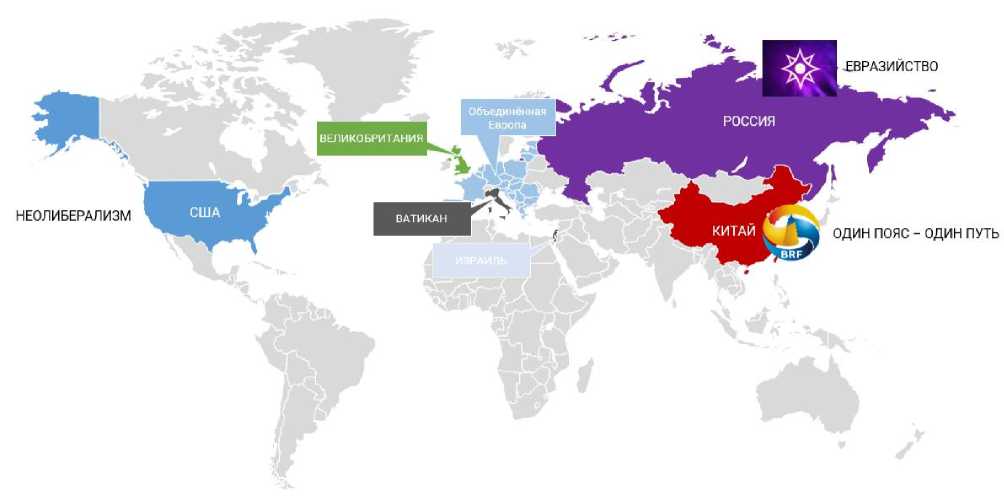

Отсюда вытекают три укрупненные модели политического мироустройства (рисунок 3). Повестку западной модели представляют сразу несколько государств-проектов: США (проект неолиберализма), Великобритания, Ватикан, Объединенная Европа, Израиль. Восточную модель представляет Китай (инициатива «Один пояс, один путь»), частично претендует Япония. Имеются также попытки выработки южного проекта во главе с Ираном.

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

Северо-восточную, евразийскую модель представляет исторически Россия (проект Евразийского экономического сообщества).

Рис. 3. Государства с мировыми проектами

4. Закон сохранения мощности П.Г. Кузнецова и его проекция в экономике и

политике4.1. О законе сохранения мощности

Земля, государство, регион, человек понимаются как открытые по потокам системы.

Мы все получаем извне определенный поток энергии посредством солнца, ресурсов, пищи

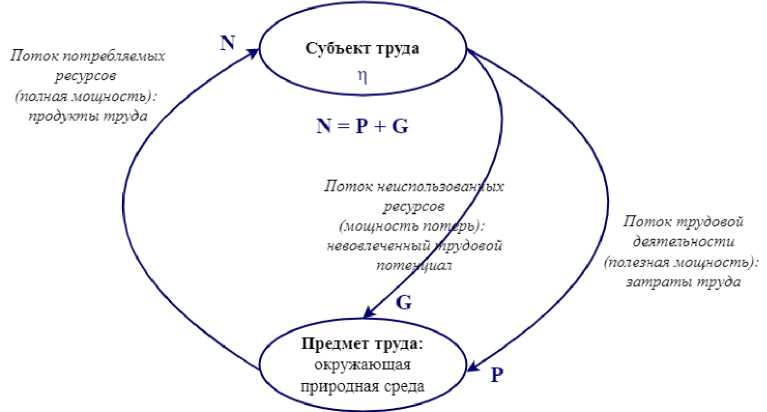

(рисунок 4).

Рис. 4. Стандартный цикл процесса производственного труда (составлено автором [37] на основе данных [15, с. 60-61])

На рисунке 4 это показано символом N(t). Данный поток энергии N(t) преобразуется человеком в результате трудовой деятельности на полезную (активную) мощность P(t) и мощность потерь (пассивную мощность) G(t). Согласно Побиску Кузнецову целью человечества, самой Жизни как космопланетарного явления является борьба с энтропией (ростом хаоса) и увеличение полезной мощности в процессе жизнедеятельности. Главными инструментам роста полезной мощности выступает человеческий труд, творчество .

Под мощностью понимается энергия в единицу времени, в экономике труда мерой мощности выступает производительность труда. С точки зрения производственного процесса материальный поток полной мощности N(t) на входе системы, выступающей мерой потенциальных возможностей системы, преобразуется через обобщённый КПД технологий η, что на выходе системы даёт полезную мощность P(t) (реальные и реализованные возможности) и мощность потерь G(t) (упущенные возможности). С.А. Подолинский проиллюстрировал закон сохранения мощности на примере сельскохозяйственного труда, где убедительно доказал, что человек является единственной в природе живой силой с КПД деятельности свыше 100% [38].

4.2. Труд, работа, антитруд с позиции мощностного подхода

Любая деятельность человека подразумевает затраты определённого количества энергии, наличие/отсутствие произведённого продукта или товара (услуги), конечного потребителя, удовлетворение той или иной потребности. Наличие или отсутствие содержательных компонент даёт право говорить о трёх формах деятельности c позиции мощностного (или системно-энергетического, или физико-экономического) подхода: труд, работа, антитруд (таблица 2).

Таблица 2. Структура труда, работы, антитруда [37]

|

№ |

Содержание рабочего процесса |

Труд |

Работа |

Антитруд |

|

|

1 |

Затраты энергии |

N(t) |

+ |

+ |

+ |

|

2 |

Результат (наличие продукта/услуги) |

N(t) ∙ η(t) |

+ |

+ |

+ |

|

3 |

Наличие потребителя |

N(t) ∙ η(t) ∙ε(t) |

+ |

- |

+ |

|

4 |

Удовлетворение общественных потребностей (в развитии «+» / в деградации «-») |

Pr(t) QOL(t) |

+ |

+/- |

- |

Условные обозначения: N(t) ─ суммарное потребление энергоресурсов за определенное время (полная мощность), единица измерения ─ кВт; η(t) ─ обобщенный коэффициент полезного действия (КПД) технологий; ε(t) ─ наличие потребителя продукции/услуги, отражает качество планирования; Pr(t) ─ производительность труда, кВт/чел; QOL(t) ─ качество жизни, кВт/чел.

Процесс «труд» – затраты энергии, имеющие результатом произведённый товар (услугу) с конечным потребителем, увеличивающие полезную мощность и способствующие развитию социально-экономической системы. Труд соответствует состоянию развития системы со следующими условиями:

P(t) = N(t) ∙ η(t) ∙ε(t)

⎪ ∆P(t) > 0

∆Pr(t) > 0 , (1)

∆QOL(t) > 0

⎩ ∆G(t) < 0

где ∆P(t) – темпы изменения реализованных экономических возможностей;

∆ Pr(t) – темпы изменения производительности труда;

∆QOL(t) – темпы изменения качества жизни;

∆G(t) – темпы изменения нереализованных возможностей;

Процесс «работа» – затраты энергии, имеющие результатом произведённый продукт (услугу) без потенциального конечного потребителя, которые не развивают (в лучшем случае только сохраняют) текущие возможности (мощность) социально-экономической системы. Работа соответствует состоянию сохранения системы или стремится к ней:

P(t) = N(t) ∙ η(t)

⎪ ∆P(t)→ 0

∆Pr(t) → 0(2)

⎪ ∆QOL(t) → 0

⎩ ∆G(t)→ 0

Процесс «антитруд» — затраты энергии, имеющие результатом произведённый товар (услугу) с конечным потребителем, и способствующие увеличению потерь мощности социально-экономической системы. Антитруд соответствует состоянию деградации системы:

P(t) = N(t) ∙ η(t) ∙ε(t)

⎪ ∆P< 0

∆Pr(t) < 0(3)

⎪ ∆QOL(t) <0

⎩ ∆G> 0

Каждая форма деятельности соответствует изменению возможностей системы: труд соответствует развитию и росту реальных возможностей; работа сохраняет текущее состояние и не реализует имеющиеся возможности; антитруд увеличивает мощность потерь и даёт рост упущенных возможностей системы. Труд отличается от антитруда только лишь тем, куда направляется поток энергии: труд направлен на развитие человека и общества, антитруд направлен на деградацию параметров системы. Деятельность в сфере азартных игр, распространения вредных привычек – это антитруд. Объективно измерить состояние и определить, является деятельность человека трудом, работой или антитрудом можно через вычисление мощностного потока или через время. Например, ежегодно по причине потребления гражданами табачных, алкогольных, наркотических изделий общество теряет порядка 1 млрд. человеко-часов. Что составляет примерно 1/16 всего годового рабочего времени граждан страны.

Всё живое несёт в себе электрический заряд двух типов: положительный (+) и отрицательный (-). Целесообразное поведение ведёт к экспансии жизни, и как результат приводит к росту потока энергии (мощности) и увеличению темпа роста мощности .

Б.Е. Большаков на основе результатов исследования П.Г. Кузнецова формулирует закон развития жизни. Если закон сохранения жизни – это хроноцелостный процесс сохранения доминирования потоков концентрации над процессами рассеяния потоков энергии во времени и пространстве, то под законом развития Жизни понимается хроноцелостный процесс сохранения неубывающих темпов роста полезной мощности системы «Жизнь» во времени и пространстве [34, с. 190]. Закон развития жизни выступает проекцией (вариантом) общего закона сохранения мощности.

Исходя из этого, развитие может быть устойчивым, если имеет место сохранение неубывающего темпа роста эффективности использования мощности общества не только сегодня, но и в будущем. Развитие обеспечивается ростом полезной части мощности. Закон развития жизни является фундаментальной основой концепции и стратегии устойчивого развития [34].

Проекция естественнонаучных законов на общество сформулирована Побиском Кузнецовым в следующей цитате: «Общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании отдельного индивидуума для роста общества как целого, и использующее рост возможностей общества как целого для формирования индивидуума, способного генерировать новые идеи, будет обладать наиболее быстрым темпом роста возможностей».

Исторически подход русской, евразийской научной школы имел попытки реализоваться в советском проекте построения коммунизма. Сегодня предлагается концепция перехода к устойчивому ноосферному развитию, базирующемуся на лучших идеях международной и российской науки, идеях русского космизма.

В настоящее время разработкой научных основ управления занимается Международная научная школа устойчивого развития им. Побиска Г. Кузнецова (далее – МНШУР). Являясь частью евразийской (русской), ноосферной научной школы, МНШУР использует физико экономический (или системно-энергетический) подход к проектированию устойчивого ноосферного развития. Основой МНШУР служат теоретико-методологические и научнопрактические разработки по оценке устойчивого развития социально-экономических систем с использованием естественнонаучных величин. Возможность использования комплексных, физико-экономических, инвариантных величин изложена в теории энергетического труда С.А. Подолинского [38]; кинематической системе физических (пространственно-временных) величин Р.О. ди Бартини [39]; законе исторического (общественного) развития П.Г. Кузнецова [40]; теории развития системы «общественное производство – природная среда» с использованием измеримых величин Б.Е. Большакова [29, 33]; трудах по естествознанию и устойчивому развитию О.Л. Кузнецова [33, 34]; тензорном методе двойственных сетей на основе нового инварианта изменения структуры А.Е. Петрова [41, 42]; методе проектирования устойчивого регионального развития с использованием измеримых величин Е.Ф. Шамаевой [43, 44]; концептуальном подходе к управлению качеством жизни населения на основе использования бюджета социального времени А.А. Головина [37] и др. МНШУР выпускается два сетевых научных издания «Устойчивое развитие: проектирование и управление» ( и «Международный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» (. Об истории и проектах школы написано руководителем МНШУР Е.Ф. Шамаевой [45].

4.3. Конкуренция, противостояния и войны – это борьба за источники мощности

Побиск Кузнецов утверждает, что борьба всегда идёт за источники мощности. Источники мощности выражаются не деньгами (бумажными листками или электронными кодами), не слитками золота, а конкретными ресурсами пространства и времени (т.е. территории с природными ресурсами, мозгами людей и технологиями). Поэтому для понимания объективной картины происходящего используются такие показатели как мощность (кВт), бюджет социального времени (часы, минуты).

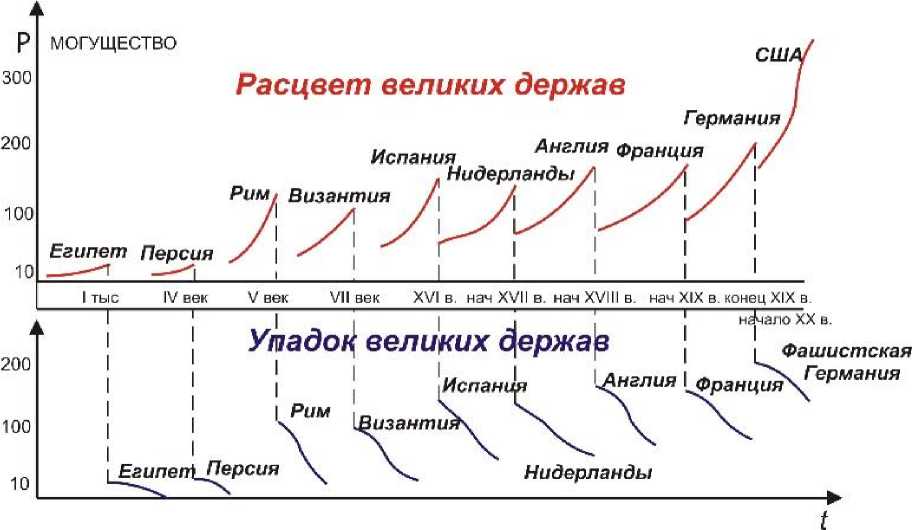

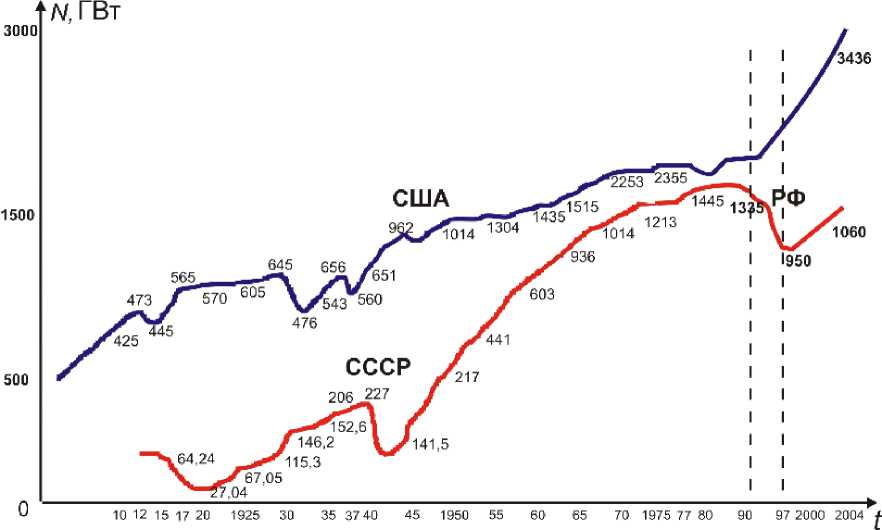

Исторический анализ могущества стран показывает, что многополярного мира никогда не существовало (рисунок 5). Всегда имеется конкуренция двух сил, биполярный мир, а остальные страны примыкают к той или иной стороне.

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

Рис. 5. Динамика расцвета и упадка государств [33, с. 425]

Кто обладает наибольшей мощностью и темпами её прироста, кто наиболее эффективно использует фонд времени, выражаемый произведением численности населения на общественно полезное социальное время, тот и является лидером при

должном уровне управления.

Один из последних исторических примеров расчётов могущества стран – соперничество СССР и США (рисунок 6).

Рис. 6. Динамика могущества (или мощности) США и СССР [33, с. 428]

На графике ещё в 1982 году Побиском Кузнецовым показано, что по совокупной мощности две державы должны были сравняться к началу 1990-х годов. В этой точке бифуркации – конфликта одна из держав должна была уступить лидерство другой.

Проигравшей стороной стал СССР. На взгляд автора, это произошло не потому, что СССР экономически и социально уступал США, а в силу идеологического (когнитивного) поражения в умах элиты и народа. Была проиграна конкуренция на мировоззренческом приоритете. Данная причина требует дополнительного исследования.

5. Психологический фактор в когнитивной борьбе за реализацию концепции жизнеустройства

Ещё Сунь-Цзы подчеркивал важность психологического фактора. На сегодняшний день знания о психологии человека, об уязвимых местах психики активно используются в военных действиях, маркетинге, манипулировании. В условиях когнитивной гибридной войны использованию психологических операций по подрыву общественного сознания противника уделяется ключевое внимание. Достаточно ознакомиться с выводами Первой научной встречи НАТО по когнитивной войне, чтобы понять, какую первостепенную роль уделяют работе с сознанием человека для навязывания нужного поведения. Для этого используется термин – когнитивная война. Процитируем: «Когнитивная война – это наиболее продвинутая на сегодняшний день форма манипулирования человеческим разумом, позволяющая влиять на индивидуальное или коллективное поведение с целью получения тактического или стратегического преимущества. В этой области действия человеческий мозг становится полем битвы. Преследуемая цель – повлиять не только на то, что думают мишени, но и на то, как они думают, и, в конечном счете, на то, как они действуют» [46, с. x-xi].

Сегодняшние военные действия носят гибридный характер, совмещая военные операции с преимущественным участием психологических операций по подрыву общественного и индивидуального сознания людей.

Советский малоизвестный широкому кругу людей физиолог Геннадий Андреевич Шичко разработал и убедительно доказал концепцию психологической запрограммированности как главной причины социального поведения человека. В основе запрограммированности лежит комплекс временных связей, формируемый у человека обществом. Как чистить зубы, как говорить, как вести себя – всё это социально-психологические программы. Как продолжатель учения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности, Шичко наглядно показал логическую схему образования запрограммированности (рисунок 7) и разработал одноименный метод Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2024. – ISSN 2075-1427. – Режим доступа:

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

освобождения сознания человека от ложных программ (вредных привычек, преступлений, лжи и т.п.) [47, 48].

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАПРОГРАММИРОВАННОСТЬ

|

УСТАНОВКА |

[ ^ |

ПРОГРАММА |

[ ^ |

УБЕЖДЕНИЕ |

|

Настроенность к совершению определённого действия |

Алгоритм поведения в ситуации: что делать? с кем? как? сколько? где? когда? ... |

Система взглядов, в правильности которых есть твёрдая уверенность |

||

Рис. 7. Схема психологической запрограммированности Г.А. Шичко [49, c. 18]

Психологическое программирование – это наиболее тонкая и очень эффективная форма идеологического принуждения людей. Шичко утверждает, что психологическими воздействиями можно изменять отношение человека к учебе, к труду, к семье, к спорту, к природе и т.д.; можно проводить профилактику вредных привычек, неврозов и т.п.

XXI век по Шичко должен стать веком психологической революции, когда человечество должно овладеть своим потенциалом по управлению сознанием. Для этого Шичко стал разрабатывать новую науку «гортоновика» о благотворном влиянии на человека с помощью целенаправленной речи [47, с. 289-296].

В конце 1960-х гг. Побиск Кузнецов создал Лабораторию систем управления разработками систем (сокращенно ЛАСУРС). Одной из целей лаборатории стало средне- и долгосрочное прогнозирование динамики развития Советского Союза и мира в целом. Работы были закончены к 1969 году. В это же время в 1968 году с участием советской элиты был создан Римский клуб, готовивший свой доклад, получивший название «Пределы роста». Задачей Римского клуба стало обоснование необходимости торможения научно-технического прогресса и сокращения мирового населения. Что вошло в противоречие с более адекватными выводами прогноза ЛАСУРС, где допускался рост численности мирового населения до 30 млрд. человек. В результате ЛАСУРС был разгромлен, а результаты работ уничтожены. На этом простом примере видно, что уже в конце 1960-х гг. советская верхушка элиты уже приняла западную модель мировоззрения, основанную на подходе для неживых систем. О духе преклонения перед Западом А.А. Зиновьев свидетельствует следующее: «В кругах интеллектуалов, работавших в идеологических учреждениях, связанных с аппаратом ЦК КПСС и сотрудничающих с КГБ, стало модным утверждать, что Запад есть лучший из миров, когда-либо существовавший на планете...» [50, с. 114]. Идеи конвергенции взяли верх над научно обоснованным управлением развитием. Что и предрекло поражение в гибридной когнитивной войне, привело в дальнейшем к распаду СССР.

За прошедшие десятилетия мировоззренческий подход западной научной школы о человечестве, стремящемуся к самоуничтожению вследствие истощения ресурсов, распространился почти на все государства мира. Его инструментами выступают военные конфликты, ограничение численности населения, ограничение прорывных идей и технологий, переход к полному контролю над сознанием человека и поведением. Сегодня мы переживаем новый виток усугубления мирового кризиса, связанной с данной парадигмой. По-другому быть и не может, поскольку западная мировоззренческая парадигма предполагает рост хаоса, а, следовательно, нарастание кризисов по всем направлениям: политике, экологии, обществе.

6. Подходы к проектированию устойчивого ноосферного развития региона6.1. О ноосферной перестройке

Что может предложить русская научная школа? Это ноосферный подход, сформулированный В.И. Вернадским более 100 лет назад.

Вернадский понимал ноосферу как пространство гармоничных взаимоотношений человека и природы в рамках естественной эволюции, где развитие происходит за счет роста человеческого потенциала, творческого мышления, новаций и технологий.

Таким образом, биосфера в данном случае выступает объектом, человечество и человек – субъектом ноосферного преобразования. Разум человека (его сознание, рождающиеся идеи) является инструментом управления как целевым средством воздействия на объект биосферы-природы .

Символично, что именно в начале 1920-х годов в момент формулирования ноосферной идеи пришла в этот мир целая плеяда творцов, заложивших теоретический и конструкторский фундамент ноосферной перестройки: П.Г. Кузнецов, С.П. Никаноров, В.П. Казначеев, Г.А. Шичко, Э.В. Ильенков и другие. А в 1980-е годы, период конца советской эпохи, родилось новое поколение, которым суждено продолжить начатое в организационно-проективном плане. Таковы пока не до конца понятые циклы появления поколений и новых преобразований. Хотя 72 года соответствуют одному космическому дню.

Каким образом происходит ноосферная перестройка? Через познание и применение в практике общих законов природы, выраженных в универсальной мере. Ноосферная перестройка должна зиждиться на научных основах управления обществом.

В условиях политико-экономической перестройки мироуклада, проявлением которой выступает война гибридного типа, жизненно важной задачей становится перевод накопленного фундаментального задела Ноосферной научной школы в практику. Одним из механизмов может служить разработка концепций перехода к устойчивому ноосферному развитию для региональных объектов: поселений и городов, муниципалитетов, регионов, макрорегионов, государств, межгосударственных объединений.

6.2. Разработка концепции ноосферного развития на примере региона

В 2023 году члены МНШУР в рамках Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества Государственного университета управления выступили инициаторами разработки проекта Концепции перехода Республики Алтай к устойчивому ноосферному развитию на период до 2050 года (далее – Концепция).

Особенностью выбора региона является тот факт, что Республика Алтай с 1993 года является единственным субъектом Российской Федерации, за которым закреплен особый статус территории эколого-экономического развития [51]. Научно-практическое начало преобразований заложено рекомендациями Международного симпозиума «Проблемы формирования и развития эколого-экономической зоны "Горный Алтай"» (19-24 сентября 1991 года, г. Горно-Алтайск). С этого времени в Республике Алтай в качестве цели официально закреплено развитие по модели ноосферного типа, направленное на формирование экономического механизма устойчивого регионального развития Положительный опыт реализации эколого-экономического развития Республики Алтай является частью культуры управления уже более чем 30 лет. В соответствии с действующей Стратегией социальноэкономического развития Республики Алтай на период до 2035 года закреплена миссия региона «Горный Алтай — территория ноосферного развития» [52]. На данный момент это единственный регион планеты Земля, который официально провозгласил развитие по модели ноосферного типа. Актуальным вопросом для региона становится научное и правовое развитие закрепленной миссии в конкретные механизмы, инструменты, проекты и мероприятия.

Концепция представляет собой комплексную систему взглядов на управление устойчивым региональным развитием, обеспечивающим экологически ориентированный рост экономики региона и повышение качества жизни населения.

Концепция является межотраслевым документом научно-методологического обеспечения стратегического планирования Республики Алтай, определяющим подходы к сбалансированному (бесконфликтному) природосообразному развитию и научно обосновывающим экономические преобразования.

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

6.3. Методологический подход к разработке концепции («модель концептуального пресса»)

Методологический подход к разработке Концепции1 условно можно назвать моделью концептуального пресса, когда решение формируется с двух сторон: от научных взглядов и от практики (рисунок 8).

Снизу вверх, по итогам проведенных опросов населения, экспертного анкетирования, экспертного анализа и синтеза формируется контекст развития региона. Определяются сдерживающие ограничения, конкурентные преимущества, особенности, ценности.

На примере Республики Алтай выявлено 42 тематических противоречия, укрупненные в 10 стратегических противоречий, т.е. сдерживающих ограничений, мешающих переходу к устойчивому ноосферному развитию региона.

Сверху вниз, посредством обобщения научных законов и концептуализации получены научно обоснованные принципы и приоритеты ноосферного развития. На соответствие данным принципам и приоритетам должна обосновываться любая социально-экономическая деятельность.

Научная теория о закономерностях устойчивого развития

Сдерживающие ограничения

Характеристика Конкурентные потенциала развития преимущества

Контекст развития

\,(по итогам опроса населения, экспертного анкетирования, экспертного анализа) /

Рис. 8. Схематизация методологического подхода к разработке Концепции устойчивого ноосферного развития

Соотнесение принципов и приоритетов ноосферного развития с контекстом развития (в первую очередь противоречиями) образует матрицу задач, необходимых для решения в рамках перехода к устойчивому ноосферному развитию.

Под устойчивым ноосферным развитием понимается качественное изменение пространства жизнедеятельности региона, формирующее сбалансированную систему эколого-социо-экономических отношений за счет практического использования передовых духовнокультурных, образовательных, научно-технологических и других достижений.

Нужно не только сохранять имеющуюся экосистему и условия, а формировать устойчивую региональную модель развития, которая будет учитывать преимущества данной территории и преобразовывать их в новую экологориентированную экономику.

При подготовке документа также использовался задел научной Школы концептуального проектирования систем организационного управления (КПСОУ) Спартака Петровича Никанорова [53, 54].

6.4. Ценности как базисные ориентиры для проектирования развития

Контекст развития предполагает наличие ценностей как духовно-культурного фундамента, на котором существует мировоззрение, мировосприятие, мироустройство народонаселения региона. Без понимания базисных ценностей любые изменения, тем более проектирование развития, будут отторгнуты обществом.

В рамках стратегического планирования Российской Федерации ценности включены в контур в качестве национальных интересов, где под национальными интересами понимаются объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии [55].

Традиционные ценности определены как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России [56]. Правовыми инструментами реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей являются совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; разработка органами публичной власти документов стратегического планирования с учетом целей и задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей [56]. В связи с данными обстоятельствами предлагается в разработку концепций трансформации

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

регионального развития положить в качестве отдельного раздела описание базисных ценностей.

Выявлено, что устойчивое ноосферное развитие Республики Алтай обусловлено наличием ценностей, определяющих особенное место среди других регионов. Сформулировано 8 базисных ценностей, представленных на рисунке 9. Впервые ценности положены в основу документа, определяющего стратегическое планирование субъекта Российской Федерации.

Из рисунка 9 видно, что для любого региона можно выделить свои преимущества и ответить на вопрос: в чём состоит ценность региона для России, в чем его уникальная роль и предназначение. Например, Горный Алтай – это столица Евразии (гора Белуха как центр континента Евразия), туристическая столица (на одного жителя – 12 туристов), сельская столица (более 70% жителей и сельской местности), центр тюркского мира, столица солнечной генерации и т.д.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ - ПРОСТРАНСТВО НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Рис. 9. Ценности и конкурентные преимущества Республики Алтай

6.5. Принципы и приоритеты устойчивого ноосферного развития

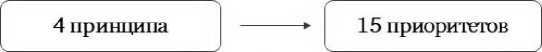

Если рассматривать регион как систему эколого-социо-экономических отношений, то элементами системы, вступающими в отношения, являются человек и общество (под ними можно понимать антропосферу и социосферу), экономика (техносфера) и окружающая природная среда (биосфера). Взаимодействия элементов происходят через определенные закономерности (рисунок 10).

Условные обозначения: N ─ полная мощность потребляемых природных ресурсов; ∆N ─ темпы прироста полной мощности; P ─ полезная мощность произведенных продуктов; G ─ мощность потерь системы; ∆φ ─ темп прироста эффективности использования ресурсов; ∆M ─ темп прироста численности населения; ∆Tx ─ темп прироста средней ожидаемой продолжительности жизни во времени.

Рис. 10. Принципы ноосферного развития и система взаимодействий природы, экономики, человека и общества

Основополагающие утверждения о сбалансированном взаимодействии человека и общества, экономики и природной среды называются принципами . Выделено четыре основополагающих принципа, как минимум по одному к каждому потоку взаимодействия элементов.

Так, в рамках обмена между обществом и экономикой возникает принцип интеллектуализации пространства , обеспечивающий реализацию творческого потенциала человека в интересах социально-экономического развития общества.

Обмен процессов между природой и экономикой дает принцип экологизации экономики , обеспечивающий сохранение и восстановление возможностей природы в процессе экономического развития.

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

Взаимодействия между обществом и природой диктует принцип гармонизации отношений , обеспечивающий благоприятные условия для жизни и природосообразного развития человека.

Поскольку регион является открытой системой, взаимодействующей с внешними субъектами, предъявляется четвертый принцип равноценного партнерства , обеспечивающий управление устойчивым ноосферным развитием и определяющий формы социальных, экономических, экологических взаимодействий.

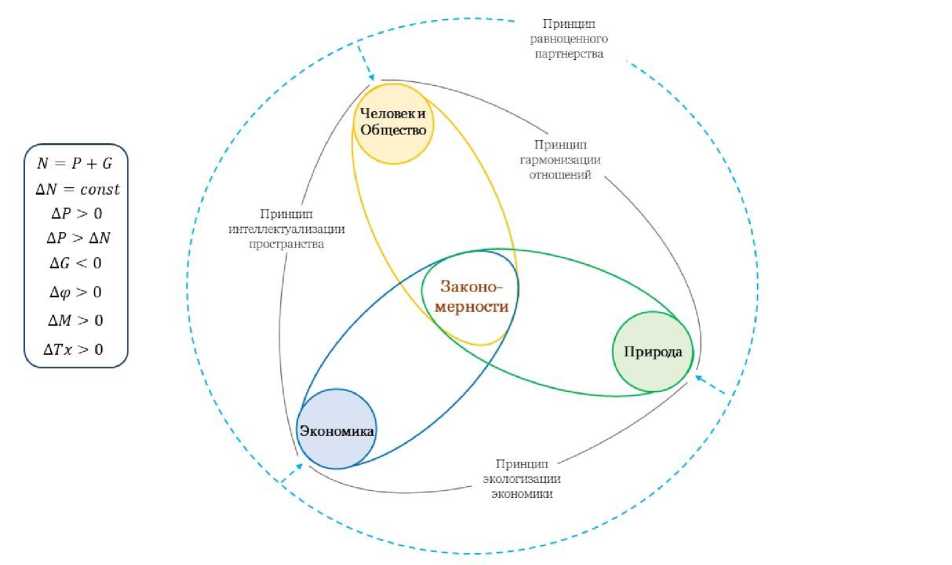

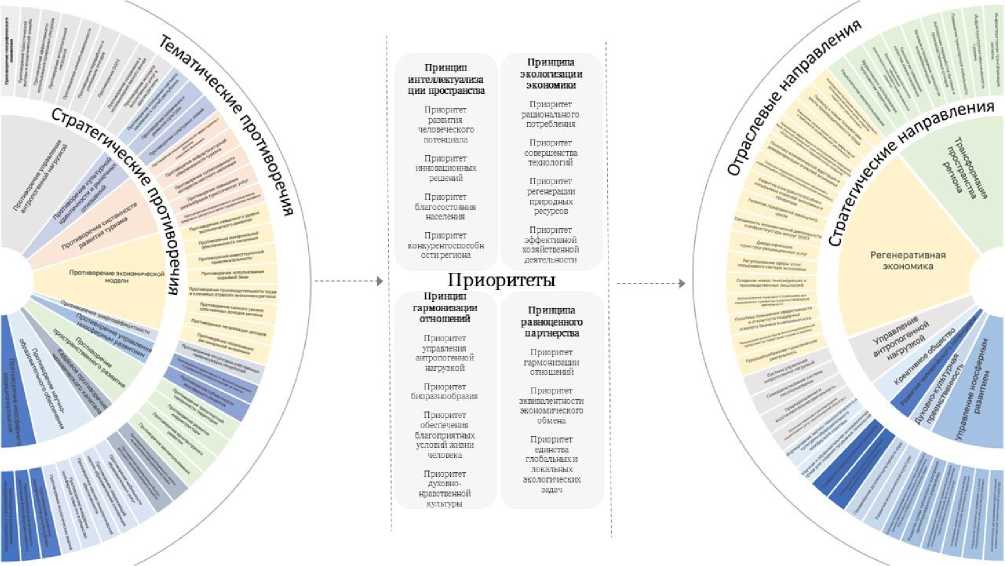

Принципы являются основой для формирования приоритетов ноосферного развития . Приоритеты – преобладающие подходы к обеспечению сбалансированного развития (рисунок 11).

Рис. 11. Приоритеты устойчивого ноосферного развития

В рамках принципа интеллектуализации пространства (взаимодействие элементов «общество-экономика») появляются приоритет развития человеческого потенциала, приоритет инновационных решений, приоритет благосостояния населения, приоритет конкурентоспособности региона. В рамках принципа экологизации экономики («природа-эконмика») образованы приоритет рационального потребления, приоритет совершенства

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

технологий, приоритет регенерации природных ресурсов, приоритет эффективной хозяйственной деятельности. В рамках принципа гармонизации отношений («общество-природа») возникают приоритет управления антропогенной нагрузкой, приоритет биоразнообразия, приоритет обеспечения благоприятных условий жизни человека, приоритет духовно-нравственной культуры. Принцип равноценного партнерства (взаимодействие с внешними элементами «природа-общество-экономика») задаёт приоритет эквивалентности экономического обмена, приоритет гармонизации отношений, приоритет единства глобальных и локальных экологических задач. Каждый из приоритетов имеет своё описание.

Таким образом, выделено 4 базовых принципа и 15 приоритетов ноосферного развития. Интуитивно принципы и приоритеты нам знакомы, но им дано научное обоснование. Они формируют стержень, из которого создается пространство возможных изменений.

Здесь важно показать логику проектирования: принципы образуют приоритеты, соотнесение противоречий и приоритетов позволяет сформулировать направления устойчивого ноосферного развития, из которых, в свою очередь, вытекают отдельные мероприятия и приоритетные проекты. В результате соотнесения 42 тематических противоречий с 15 приоритетами экспертным путём получен набор из комбинаций задач, которые должны быть решены для обеспечения перехода республики к устойчивому ноосферному развитию (рисунок 12).

Рис. 12. Классификатор противоречий и направлений устойчивого ноосферного развития

Это классификатор возможных направлений, где получено 41 отраслевое направление, укрупненное в 7 стратегических направлений. Здесь следует сделать замечание, что матрица предоставляет 225 ячеек возможных вариантов, из которых экспертным путём с учётом полученного контекста от жителей региона сформировано 76 комбинаций задач для решения накопленных противоречий. Остальные ячейки остаются на данный момент незаполненными, т.е. у экспертов пока нет понимания и достаточного словаря, чтобы дать название обнаруженному явлению, процессу или свойству. Непонятое требует более углублённого исследования.

6.6. Стратегические направления устойчивого ноосферного развития Республики Алтай

К стратегическим направлениям отнесены:

-

1) трансформация пространства региона (предусматривает инфраструктурную трансформацию территории и пространственное развитие);

-

2) регенеративная экономика (формирование регенеративной экономики региона ноосферноориентированного типа)

-

3) управление антропогенной нагрузкой (создание системы комплексной экологической безопасности и устойчивости экосистемы региона);

-

4) креативное общество (развитие научно-исследовательской, образовательной, технологической и инновационной среды. Формирование креативного интеллектуального пространства);

-

5) развитие человеческого потенциала (формирование социальной среды поддержки развития активного трудоспособного гражданина и раскрытия его потенциала в интересах устойчивого ноосферного развития);

-

6) духовно-культурная преемственность (сохранение и развитие богатого духовнокультурного наследия региона);

-

7) управление ноосферным развитием (централизованное управление региональной моделью устойчивого ноосферного развития).

-

6.7. Индекс устойчивого ноосферного развития

В каждом стратегическом направлении описан набор решаемых задач, противоречий, проектов и мероприятий. Например, стратегическое направление «Трансформация пространства региона» предполагает 10 отраслевых направлений по повышению эффективности использования земельного фонда республики. Это мероприятия и проекты, связанные с повышением уровня инфраструктуры, переработки отходов, повышением транспортной мобильности, формирования единого архитектурного ноосферного вида и т.д.

В результате выработан перечень отраслей, которые задают новую структуру устойчивой экономики ноосферноориентированного типа. Приоритетными отраслями экономики региона являются неэнергоемкие виды экономической деятельности регенеративной, рекреационной, креативной направленности. К подобным отраслям могут быть отнесены органическое сельское хозяйство, туризм, санаторно-курортная деятельность, научно-инновационная и образовательная деятельность, культура, деятельность в области информационных и цифровых технологий.

В состоявшихся решениях о направлениях принимали участие жители республики, эксперты, представители различных групп населения, заинтересованных в ноосферном развитии. Особенность разработки состоит в комплексности представленных направлений. Сюда вписывается всё многообразие возможных проектов. Количество проектов может меняться, а заданная основа остаётся.

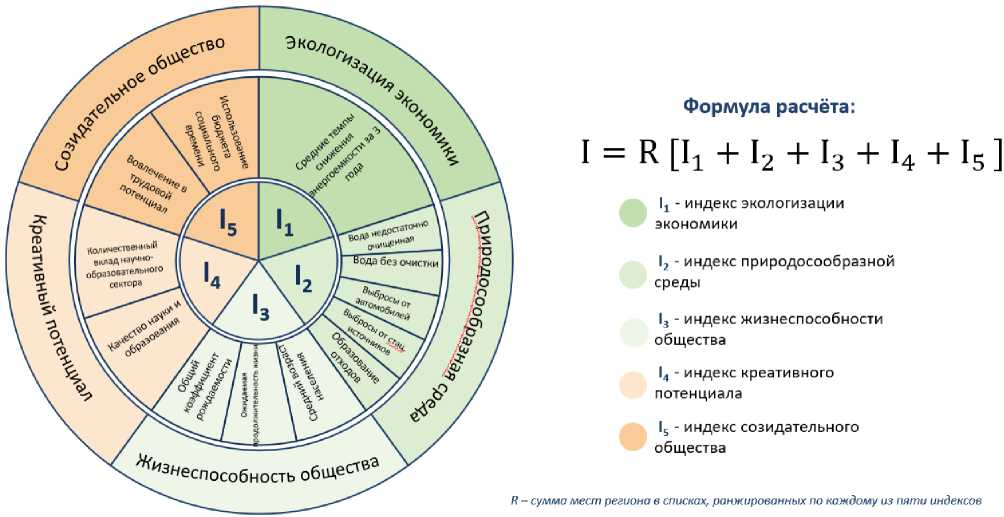

В качестве инструмента управления разработан национальный индекс устойчивого ноосферного развития (далее – Индекс) под научным руководством лидера МНШУР Е.Ф. Шамаевой2. Индекс представляет новую модель оценки устойчивости регионального развития. Отражает комплексный подход к анализу сбалансированности экологических, социальных, демографических, экономических, энергетических, трудовых показателей, использованию бюджета времени населением. Если мы строим новое, то и система управления должна опираться на более адекватные меры. Всемирный Совет предпринимателей за устойчивое развитие своим девизом провозгласил: «Всё, что измеримо ─ достижимо. И всё, что достижимо ─ измеримо».

Индекс построен на 4 принципах ноосферного развития (рисунок 13). Это научный фундамент измерения. Каждому принципу приведены в соответствие стратегические направления устойчивого ноосферного развития, которые, в свою очередь, раскрываются через субиндексы.

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

Рис. 13. Методика построения национального индекса устойчивого ноосферного развития

Учёт 5 субиндексов отражает уровень экологизации экономики региона, эффективность научно-образовательного сектора, рост антропогенной нагрузки, демографическое развитие, использование трудового и временного потенциала населения.

Это позволяет увидеть ключевые ограничения и конкурентные преимущества для перехода к управлению региональной моделью устойчивого ноосферного развития.

Структура показателей Индекса представлена на рисунке 14.

Рис. 14. Структура показателей национального индекса устойчивого ноосферного развития

Уникальность Индекса состоит в следующем:

-

■ основан на методологии отечественной научной школы устойчивого развития (В.И.

Вернадский, Н.Н. Моисеев, П.Г. Кузнецов и др.). Является суверенным инструментом измерения и альтернативой индексам ООН (поправочный коэффициент) в области устойчивого развития;

-

■ позволяет оценить региональный дисбаланс экологических, социальных и экономических аспектов между интересами бизнеса, населения, органов государственной власти;

-

■ выделяет кластеры регионов по степени приближенности к региональной модели устойчивого развития ноосферноориентированного типа;

-

■ даёт прогноз изменений с учетом интересов будущих поколений;

-

■ позволяет правильно выстроить баланс взаимодействий человека и природы как гарантии высокого качества жизни.

Индекс предлагает новый взгляд на измерение сбалансированного развития регионов России. Когда мы говорим о развитии, то, как правило, приоритет отдается экономическим показателям перед социальными и экологическими аспектами. Во-вторых, измерение экономических показателей происходит в денежных измерителях (ВРП на душу населения, уровень доходов и др.). Однако стоимостные показатели волатильны (неустойчивы), слабо связаны с реальными процессами жизнедеятельности, не отражают объективную динамику изменений в различных сферах, в т.ч. не показывают связи природных и общественных процессов. Что в конечном итоге приводит к некорректным оценкам и порождает кризисы. Например, сегодня Росстат предоставляет тысячи различных показателей. Проблема заключается в том, чтобы подобрать оптимальный набор показателей, характеризующий региональное развитие наиболее объективно.

Индекс позволяет показать степень сбалансированности экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России. Это навигационная система, в которую вписаны требования баланса между потребностями и возможностями общества, экономики и природной средой. Каждый субиндекс, входящий в общий рейтинг ноосферного развития, имеет научные основания, позволяет не только проводить текущую оценку, но и проектировать долгосрочное развитие во времени.

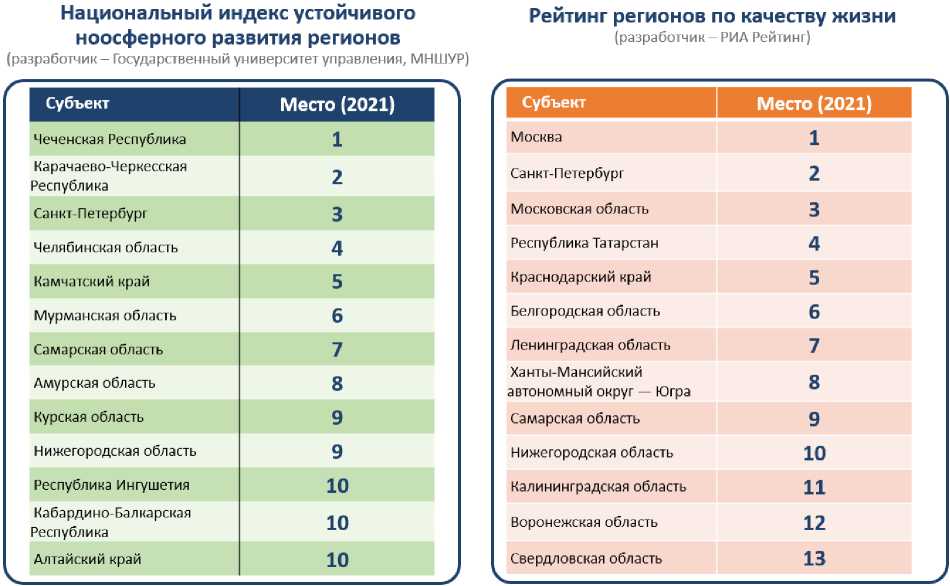

Рейтингование субъектов Российской Федерации по приверженности к устойчивому ноосферному развитию позволило разделить региона на 8 кластеров, где первый кластер регионов имеет наибольший уровень, восьмой – наименьший. Первые места на 2021 год, как видно из рисунка 15, занимают, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Санкт-Петербург. Республика Алтай занимает 16-е место.

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 1

Рис. 15. Сравнение Национального индекса устойчивого ноосферного развития и Рейтинга регионов по качеству жизни [57]

Интересный нюанс вскрывается при сопоставлении рейтингов. Если в рейтинге МНШУР приоритет отдается сбалансированной системе эколого-социо-экономических отношений, то в большинстве других материальный техносферный аспект выходит на первый план, уменьшая роль демографии, экологии, ценностей в общественном развитии. Например, в Индексе Волгоградская и Ленинградская области входят в последние кластеры, тогда как в РИА-рейтинге данные регионы входят в лидеры. Такая разница обусловлена методологией измерения, базирующейся на разных мировоззренческих, научных основаниях. Исследование показывает, что уже сегодня ряд республик Северо-Кавказа, Сибири благодаря высоким демографическим показателям, низкому уровню экологического ущерба, а также вложениям в систему общего и среднего образования, выходят в лидеры устойчивого развития. Индекс устойчивого ноосферного развития показывает, что одного развития экономики недостаточно для того, чтобы качество жизни людей повышалось. Для формирования новой модели регионального развития формируется запрос на экологически чистую среду, возможности для самореализации детей и молодежи, креативное пространство гармоничных социальных отношений.

Заключение

По утверждению Б.Е. Большакова [28] основная функция ноосферного мира заключается в обеспечении протекания исторического процесса, который гарантирует устойчивость его развития на основе реализации общих законов в их взаимосвязи. В силу этого темпы становления ноосферного мира будут зависеть от научного знания и умения правильно применять общие законы в общественной практике. Становление ноосферы во времени сводится к обеспечению устойчивости развития планетарной социально-природной системы. Становление ноосферы в пространстве – это расширение «жизненного пространства» человечества, обеспечивающего сохранение и развитие человечества. Сюда входят освоение человечеством всей планеты, выход в открытое космическое пространство.

В заключение отметим несколько тезисов исследования:

-

■ Действующие человеческие законы не отражают всю длину, ширину и глубину космического плана, что привело человечество к глобальному экологическому кризису. Субъективная воля в виде отдельных законов, решений, войн пока преобладает над объективными основаниями реальности, требующими согласования жизнедеятельности с космическими законами Вселенной. Подобное противоречие требует кардинального пересмотра мировоззрения человечества, политических, экономических, социальных, экологических решений, если земляне хотят стать субъектами космического развития.

-

■ В мире существует как минимум три научных школы, задающих разный вектор мировоззрения и мироустройства: западная, восточная, евразийская (русская). Западная и евразийская (русская) научные школы находятся в антагонизме, поскольку по-разному смотрят на жизнедеятельность и проектирование будущего. Западная модель рассматривает планету Земля как равновесную систему, стремящуюся к энтропии (разрастанию хаоса и деградации системы). Евразийская (русская) научная школа обосновывает устойчиво неравновесные процессы на Земле, имеющие антиэнтропийную сущность. Отсюда образуется разная диалектики западного и русского мировоззрений: «хаос - порядок», «деградация – развитие», «ограничение численности населения - рост народонаселения», «закрытие – открытие», «частное (индивидуализм, изоляция) – общее (соборность, кооперация)», «владение – служение», «материальное – духовное» и т.д.

-

■ Устойчивое ноосферное развитие выступает альтернативой современной капиталистической парадигме, где природа является объектом экономического присвоения. За последние 150 лет человечество создало техносферу, по массе превышающую биосферу в 55 раз. Таким образом, человечество стало главной геологической силой перестройки планеты Земля и подготовило плацдарм для перехода к проектированию ноосферного будущего. Главными инструментами ноосферной перестройки должны стать разум, согласованный с объективными законами системы «природа – общество и человек – экономика»; поддержка и

- воплощение идей, творческих решений, направленных на сбалансированное, гармоничное, долгосрочное развитие человечества; целесообразное управление имеющимися возможностями и потребностями народонаселения.

Данному тезису соответствует следующая цитата Побиска Кузнецова: «Общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании отдельного индивидуума для роста общества как целого, и использующее рост возможностей общества как целого для формирования индивидуума, способного генерировать новые идеи, будет обладать наиболее быстрым темпом роста возможностей»

-

■ В условиях процессов истощения природных ресурсов и ухудшения экологии историческая борьбы за источники мощности нарастает. Кто обладает наибольшей мощностью и темпами её прироста, кто наиболее эффективно использует фонд времени, выражаемый произведением численности населения на общественно полезное социальное время, тот и является лидером устойчивого ноосферного при должном уровне управления. Для более адекватного управления ноосферной перестройкой могут использоваться такие показатели, как мощность (единица измерения – кВт), бюджет социального времени (часы-минуты) и др.

-

■ Одним из механизмов проектирования будущего на новых основаниях может служить разработка концепций перехода к устойчивому ноосферному развитию для региональных объектов: поселений и городов, муниципалитетов, регионов, макрорегионов, государств, межгосударственных объединений.

В России имеется достаточный научный и практический задел для обеспечения сбалансированного, гармоничного, долгосрочного развития, опирающегося на самобытный потенциал. Разработка регионального документа научно-методологического обеспечения стратегического планирования апробирована на примере проекта Концепции перехода Республики Алтай к устойчивому ноосферному развития на период до 2050 года. В настоящий момент сформулированы принципы ноосферного развития, приоритеты устойчивого ноосферного развития, отработан метод определения ценностей народонаселения региона, получена модель концептуального пресса для проектирования Концепции, разработан национальный индекс устойчивого ноосферного развития как измерительный инструментарий для управления ноосферной перестройкой общества.

Предлагается регионам реализовать подобную инициативу по разработке концепции и программы устойчивого ноосферного развития на своей территории.

Список литературы Ноосферный подход к региональному устойчивому развитию в контексте трансформации мироустройства

- Циолковский К.Э. Монизм вселенной. (Конспект – март 1925г.). – Калуга, 1925. – 32 с.

- Plumptre AJ, Baisero D, Belote RT, Vázquez-Domínguez E, Faurby S, Jȩdrzejewski W, Kiara H, Kühl H, Benítez-López A, Luna-Aranguré C, Voigt M, Wich S, Wint W, Gallego-Zamorano J and Boyd C (2021) Where Might We Find Ecologically Intact Communities? Front. For. Glob. Change 4:626635. Available at: https://doi: 10.3389/ffgc.2021.626635.

- Субетто А.И. Ноосферизм как целостное учение и базис теории и практики перехода к управляемой истории человечества в новом качестве как управляемой социоприродной эволюции : научный пленарный доклад на IV Международной научно-практической конференции «Космическая философия – Космическое право – Космическая деятельность: триединство космического прорыва», посвященной 160-летию со дня рождения В.И. Вернадского. 26 февраля 2023 г., С.-Петербург. – СПб.: Астерион, 2023. – 56 с.

- Всемирная стратегия охраны природы. Сохранение природных ресурсов для устойчивого развития. 1980. URL: https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/wcs-004.pdf (дата обращения: 02.06.2024).

- Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее». Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 августа 1987 г. А/42/427 // Официальный сайт Организации объединенных наций. URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения: 02.06.2024).

- Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды. Принята Конференцией Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 1972 год. URL: https://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата обращения: 02.06.2024).

- Доклад конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среде, Стокгольм, 5-16 июня 1972 года. A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol.I). Том I. Организация Объединенных Наций: Нью-Йорк, 1993. – 528 стр. URL: https://undocs.org/ru/A/CONF.151/26/Rev.1%28Vol.I%29 (дата обращения: 02.06.2024).

- Программа действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/S-19/2 от 19 сентября 1997 г. // Официальный сайт Организации объединенных наций. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/S-19/2 (дата обращения: 02.06.2024).

- Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/55/2 от 8 сентября 2000 года // Официальный сайт Организации объединенных наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/summitdecl.shtml (дата обращения: 02.06.2024).

- Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию / Принята на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа — 4 сентября 2002 года) // Официальный сайт Организации объединенных наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml (дата обращения: 02.06.2024)

- Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа 4 сентября 2002 года // Официальный сайт Организации объединенных наций. URL: https://undocs.org/ru/A/CONF.199/20 (дата обращения: 02.06.2024).

- Будущее, которого мы хотим. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/66/288 // Официальный сайт Организации объединенных наций. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_66_288.pdf (дата обращения: 02.06.2024).

- Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1 от 25 сентября 2015 года. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 02.06.2024).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года N 1225-р «Об одобрении Экологической доктрины Российской Федерации». URL: https://docs.cntd.ru/document/901826347 (дата обращения: 29.05.2024).

- Заседание Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений 27 декабря 2016 года. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/53602 (дата обращения: 30.05.2024).

- Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. –Москва : Наука, 1987. – 338 с.

- Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – Москва : Наука, 1991. - 270 с.

- Walpole, S.C., Prieto-Merino, D., Edwards, P. et al. The weight of nations: an estimation of adult human biomass. BMC Public Health 12, 439 (2012). https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-439 .

- Bar-On YM, Phillips R, Milo R. The biomass distribution on Earth. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (2018). https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115

- Pais-Vieira, M., Chiuffa, G., Lebedev, M. et al. Building an organic computing device with multiple interconnected brains. Sci Rep 5, 11869 (2015). https://doi.org/10.1038/srep11869

- Jiang, Linxing & Stocco, Andrea & Losey, Darby & Abernethy, Justin & Prat, Chantel & Rao, Rajesh. (2018). BrainNet: A Multi-Person Brain-to-Brain Interface for Direct Collaboration Between Brains. https://doi.org/10.1101/425066 .

- Забелин И.М. Человечество - для чего оно? – Москва: Изд. «Советский писатель», 1970. – 264 с.

- Вайно А.Э., Кобяков А.А., Сараев В.Н. Образ Победы. – М.: Институт экономических стратегий РАН, компания «GLOWERS», 2012. – 140 с.

- Субетто А.И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы / Под научн. ред. доктора философских наук Зеленова Льва Александровича. – СПб.: Астерион, 2012. – 75 с.

- Забелин И.М. Физическая география и наука будущего. 3-е изд. – М.: URSS, 2023. – 176 с.

- Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера: от стратегии Природы к стратегии Разума. Эволюция в грядущих десятилетиях. Изд. 2. – М.: URSS. 2021. – 352 с.

- Казначеев В.П. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. – М.: URSS. 2022. – 248 с.

- Большаков Б.Е. Законы сохранения и изменения в биосфере-ноосфере. – М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований, 1990. – 72 с.

- Большаков Б.Е. Избранные труды. Т. 1. На пути к науке устойчивого развития Жизни – М.: РАЕН, 2020. — 352 с.

- Урсул А.Д. Феномен ноосферы: глобальная эволюция и ноосферогенез. – М.: URSS. 2015. – 336 с.

- Режабек Б.Г. Учение о ноосфере для широкого круга читателей. – М.: ИНРИ, 2015. – 96 с.

- Гапонов А.А. Всемирная Конституция Землян (ВСЕКОН). URL: https://cosmatica.org/articles/1456-vsemirnaja-konstitucija-zemljan-vsekon.html (дата обращения: 30.05.2024).

- Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе природа-общество-человек / Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. – Государственный научный центр Российской Федерации ВНИИгеосистем; Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. – 604 с.

- Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Мировоззрение устойчивого развития: учеб. пособие. – М.: РАЕН: Дубна: Ун-т «Дубна», 2013. – 221 с.

- Шваб К. Четвертая промышленная революция. – Москва: Эксмо, 2016. – 209 с.

- Пределы роста: Докл. по проекту рим. клуба «Слож. положения человечества» / Донелла Х. Медоуз, Деннис Л. Медоуз, Йорген Рэндерс, Вильям В. Беренс III. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 205 с.

- Головин А.А. Управление качеством жизни населения с использованием бюджета социального времени: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда): диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 2022. – 225 с.

- Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии] / [Предисл. П. Г. Кузнецова]. – Москва : Об-ние «Ноосфера», 1991. – 81 с.

- Ди Бартини Р.О., Кузнецов П.Г. О множественности геометрий и множественности физик // Кузнецов П.Г. Наука развития жизни: сборник трудов. Том II. Постижение закона. – М.: РАЕН, 2015. – Стр. 255-266.

- Гвардейцев М.И., Кузнецов П.Г., Розенберг В.Я. Математическое обеспечение управления. Меры развития общества. – М.: Радио и связь, 1996. – 176 с.

- Петров А.Е. Тензорный метод двойственных сетей / А.Е. Петров – М.: ООО «Центр информационных технологий в природопользовании», 2007. – 496 с.

- Петров А.Е. Тензорный метод Крона, LT метод Бартини - Кузнецова, двойственные сети и диалектические противоречия / А. Е. Петров // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. – 2011. – Т. 7, № 3(12). – С. 46-88.

- Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. Региональное устойчивое инновационное развитие: технология проектирования и управления: учебное пособие / Б.Е. Большаков, Е.Ф. Шамаева. – Дубна: Гос. ун-т «Дубна», 2016. – 330 с.

- Шамаева Е.Ф. Модели формализованной оценки и поддержки принятия решений при управлении региональным развитием на основе измеримых показателей / Е. Ф. Шамаева // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2023. – Т. 11, № 4(43). – DOI 10.26102/2310-6018/2023.43.4.001.

- Шамаева Е.Ф. Научная школа и устойчивое развитие в системе природа - общество - человек: понимание достигнутого, фундаментальные и прикладные результаты, перспективы // Международное сотрудничество в целях устойчивого развития : Сборник статей Международной научной ассамблеи, Москва, 04–07 октября 2022 года / Под редакцией И.В. Ильина. – Москва: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н.Д. Кондратьева, 2023. – С. 334-337. – DOI 10.46865/978-5-901640-39-5-2023-334-337.

- Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance. First NATO scientific meeting on Cognitive Warfare (France) ‒ 21 June 2021. URL: https://2050.su/cognitive-warfare-the-future-of-cognitive-dominance (дата обращения: 30.05.2024).

- Шичко Г. А. Метод Геннадия Шичко. Теория психологического программирования: в 2 томах. Том 1. Научные основы гортоновики. Психическая деятельность и вторая сигнальная система / сост. и комм. А. А. Карпачёв, А. А. Головин. – М. : Концептуал, 2024. – 336 с.

- Шичко Г. А. Метод Геннадия Шичко. Теория психологического программирования: в 2 томах. Том 2. Научные основы теории психологического программирования / сост. и комм. А. А. Карпачёв, А. А. Головин. – М. : Концептуал, 2024. – 352 с.

- Головин А. А. Основы теории психологического программирования Г.А. Шичко : учебно-методическое пособие / А. А. Головин. – М. : Евразийская ассоциация здоровья, 2024. – 104 с.

- Зиновьев А.А. Русская трагедия : (Гибель утопии). – Москва : Алгоритм, 2002. – 475 с.

- Указ Президента Российской Федерации от 02.03.1993 г. № 309 «О мерах государственной поддержки социально-экономического развития Республики Горный Алтай». URL: https://docs.cntd.ru/document/901110744 (дата обращения: 01.06.2024).

- Постановление Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года» https://docs.cntd.ru/document/446669488 (дата обращения: 01.06.2024).

- Теслинов А.Г. Обоснование стратегии развития наукограда. Аргументы к решениям по развитию наукограда «Жуковский». – Жуковский: АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК», НКГ «ДиБиЭЙ-Концепт, 2017. – 166 с.

- Иванов А., Теслинов А. Концептуальные технологии. Школа Спартака Никанорова. – M.: НКГ «ДиБиЭй-Концепт», 2023.– 312 с.

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет–портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001 (дата обращения: 02.06.2024).

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Официальный интернет–портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019 (дата обращения: 02.06.2024).

- Рейтинг регионов по качеству жизни – 2021. URL: https://riarating.ru/infografika/20220215/630216951.html (дата обращения: 02.06.2024).