Нормативно-правовое обеспечение вопросов пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда

Автор: Перегудова Н.В., Москвилин Е.А., Раздымахо А.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная пирология

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема обеспечения пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. На основании анализа нормативных правовых актов предлагается решение проблемы обеспечения эффективной пожарной безопасности указанных земель и борьбы с природными пожарами, перешедшими с открытых территорий земель иных категорий. Особое внимание уделяется формированию объективной информации на основе ведения учёта пожаров на различных категориях земель.

Природные пожары, лесные пожары, пожарная безопасность, учет пожаров, земли сельскохозяйственного назначения

Короткий адрес: https://sciup.org/143184117

IDR: 143184117 | УДК: 630.431 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.1.07

Текст научной статьи Нормативно-правовое обеспечение вопросов пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда

Пожары на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, землях запаса и населенных пунктов приводят к серьезным экологическим и экономическим последствиям.

В земельном законодательстве Российской Федерации деление земель по категориям осуществляется на основе их целевого назначения. Действующая классификация приведена в Земельном кодексе РФ (далее – ЗК РФ) в разделах, устанавливающих правовой режим данных категорий земель.

Так, в соответствии со ст. 7 ЗК РФ все земли делятся на семь категорий:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Цель исследования – на основе анализа нормативных правовых актов найти пути решения проблемы обеспечения эффективной пожарной безопасности земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения от пожаров, перешедших с открытых территорий земель иных категорий, путем реализации комплекса мероприятий.

Результаты и обсуждение

Объектом (единицей) земельных правоотношений выступает земельный участок, доля в праве общей собственности на земельные участки либо часть земельного участка [1]. Таким образом, под земельным участком понимается юридически и физически индивидуально обособленная часть земель, на которую распространяются права и обязанности конкретных субъектов.

Например, если диспозицией установлена норма, что земли сельскохозяйственного назначения предоставляются гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (в соответствии со ст. 78 ЗК РФ), то, следовательно, реализация данной нормы возможна при выделении земельного участка конкретному гражданину с установлением на местности межевых знаков, обозначающих границы такого участка. Поэтому возникающие права и обязанности конкретного субъекта правоотношений распространяются на индивидуально обособленную часть земли – конкретный земельный участок. Каждый земельный участок относится к определённой Земельным кодексом Российской Федерации категории земель.

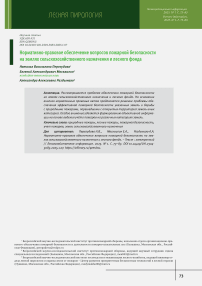

По статистическим данным на декабрь 2023 г. (рис. 1), земли лесного фонда составляли 1 122,6 млн га, или 65,8% общей площади Российской Федерации; земли сельскохозяйственного назначения – 22,4%; земли водного фонда – 1,6%; земли особо охраняемых территорий и объектов – 2,8% [2]; земли промышленности и иного специального назначения – 1,0%; земли населенных пунктов – 1,2%; земли запаса – 5,2%.

Наибольшие доли земельного фонда в Российской Федерации приходятся на земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Согласно данным Минприроды России, одной из распространенных причин пожаров на землях лесного фонда является переход огня с соседних прилегающих территорий, чаще всего с земель сельскохозяйственного назначения [3, 4].

-

■ Земли лесного фонда

-

■ Земли особо охраняемых территорий и объектов

-

■ Земли промышленности

и иного специального назначения

-

■ Земли населенных пунктов

-

■ Земли запаса

-

■ Земли водного фонда

-

■ Земли сельскохозяйственного назначения

Рис. 1. Распределение земельного фонда в Российской Федерации в 2023 г., млн га

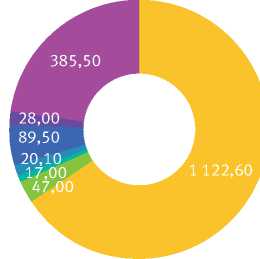

Распределение пожаров, зарегистрированных на землях лесного фонда в 2019–2023 гг., по причинам их возникновения на основе статистических данных Рослесхоза представлено на рис. 2.

На землях лесного фонда наиболее часто причинами возникновения пожаров являются: местное население – в среднем 5–7 тыс. случаев (38% ежегодно), грозы – в среднем 4,5 тыс. случаев (31% ежегодно) (характерно для Сибири и Дальнего Востока), а также переход огня с земель иных категорий – около 2 тыс. случаев (или 13–15% ежегодно). С 2021 г. наблюдается положительная тенденция снижения доли пожаров из-за местного населения, при этом количество пожаров, возникших в результате перехода с земель иных категорий, остается стабильным – в пределах 2 тыс. в год. Ежегодная динамика числа пожаров почти не меняется, несмотря на то что общее количество пожаров и соотношение удельного веса причин варьируют в результате влияния природно-климатических факторов. Количество пожаров на землях лесного фонда зависит от объемов хозяйственной деятельности на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения.

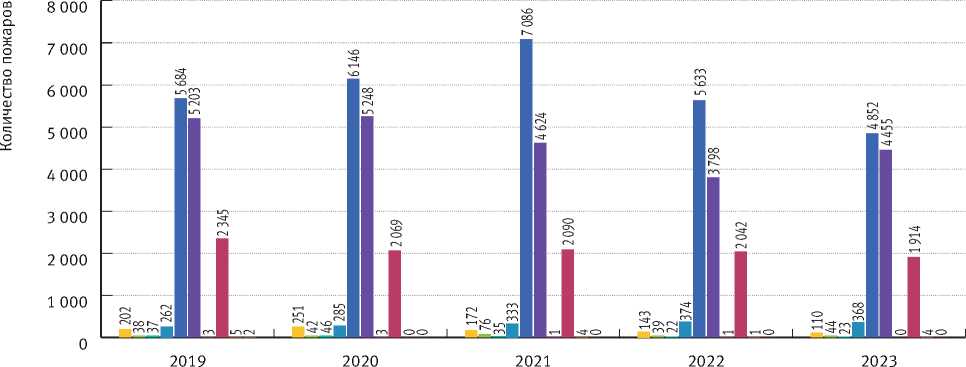

Динамика количества пожаров на землях сельскохозяйственного назначения по видам объекта пожара на основе данных, предоставленных в соответствии с приказом МЧС России от 24.12.2018 № 625 «О формировании электронных баз данных учета пожаров и их последствий» (вместе с «Порядком заполнения и представления карточки учета пожара») [5], приведена на рис. 3. По статистическим данным МЧС России, наибольшее количество пожаров всех типов на землях сельскохозяйственного назначения происходит на открытых территориях и в зданиях, сооружениях и строениях, предназначенных для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции [6–8]. Фактически ежегодно фиксируется от 6 тыс. до 8 тыс. случаев возникновения пожаров всех типов на открытых территориях. Это означает, что часть из них может стать причиной лесных пожаров. Следовательно, «нерешенность» проблемы обеспечения пожарной безопасности на землях иных категорий, прежде

Выжигание травы

Переброс с границы субъекта или госграницы РФ

Лесозаготовки

Линейные объекты

Местное население

Профвыжигание

Экспедиции

Грозы

С земель иных категорий

Причина не установлена

Рис. 2. Распределение количества лесных и природных пожаров, зарегистрированных на землях лесного фонда в 2019–2023 гг., по причинам возникновения (по статистическим данным Рослесхоза)

всего на землях сельскохозяйственного назначения, становится причиной до 15% всех пожаров, возникающих на землях лесного фонда.

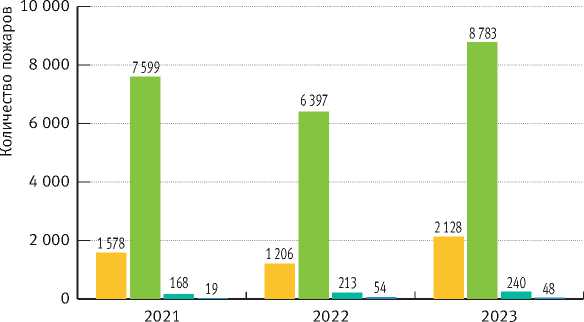

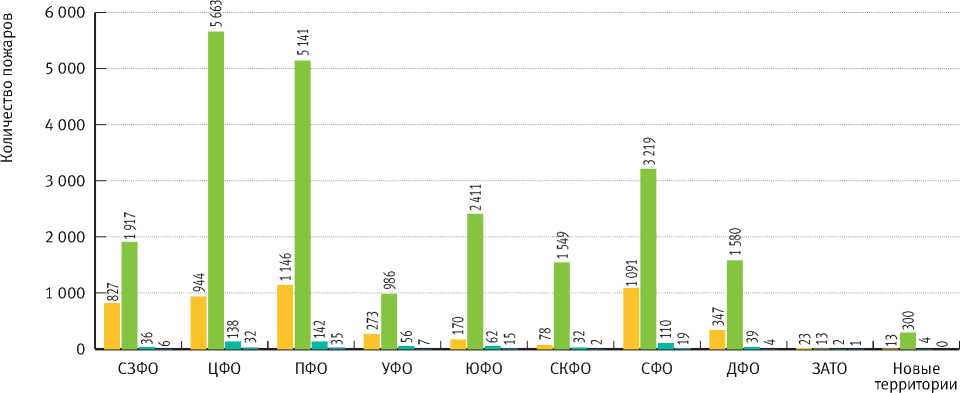

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения расположена в европейской части России, характеризующейся высокой плотностью населения, что обусловлено почвенно-климатическими факторами. График распределения числа пожаров на сельскохозяйственных землях по федеральным округам представлен на рис. 4. Наиболее высокие показатели пожарной опасности наблюдаются в Центральном федеральном округе (ЦФО) и Приволжском федеральном округе (ПФО).

Статьей 13 ЗК РФ регламентировано, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель, в том числе от негативного воздействия, в результате которого происходит их деградация. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности собственниками и пользователями, а также гражданами возложен на органы пожарного надзора МЧС России [9], за исключением земель лесного фонда, где он осуществляется в рамках федерального государственного лесного надзора

В зданиях Другие объекты пожара

Открытые территории ■ Транспортные средства

Рис. 3. Динамика количества пожаров в 2021–2023 гг. на землях сельскохозяйственного назначения по виду объекта пожара, на основе данных ВНИИПО МЧС России региональными и федеральными уполномоченными органами в области лесных отношений [10].

В статье 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

В зданиях Открытые территории

Транспортные средства ■ Другие объекты пожара

Рис. 4. Распределение количества пожаров, произошедших на землях сельскохозяйственного назначения в 2021–2023 гг. по федеральным округам, на основе данных ВНИИПО МЧС России от 16.09.2020 № 1479, содержатся требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности [9, 11]. Так, пунктом 181 постановления Правительства РФ определено, что «перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 м». Иными словами, окашивание и опашка земельных участков сельскохозяйственного назначения являются обязательными и предписанными мероприятиями для собственников земельных участков, землевладельцев и арендаторов земельных участков. Кроме того, пунктами 184–185 постановления Правил противопожарного режима в Российской Федерации определено, что «при уборке хлебных массивов площадью более 25 га в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара, а также установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов».

На правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) возложена обязанность по принятию мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

В период проведения уборочных работ необходимо соблюдать требования пунктов 188– 189 Правил противопожарного режима по обслуживанию технических средств, задействованных при выполнении данных мероприятий (в период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену).

Так, в период уборочных работ необходимо:

/ назначить ответственных лиц за выполнение правил пожарной безопасности, провести инструктаж с участниками уборки (на тракторных станах, токах, зерносушилках, зерноскладах);

^ оборудовать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, ёмкостями с водой, вёдрами, лопатами) все объекты, задействованные в процессе уборки, переработки и хранения зерна;

^ использовать технически исправную зерноуборочную технику, не имеющую течи горючесмазочных материалов, исключить наличие растительных остатков на агрегатах комбайна;

^ организовать дежурство в поле пожарных машин, приспособленной для тушения пожаров техники, тракторов с плугами;

^ обеспечить освещение зерноскладов, токов в ночное время. Содержать в исправном состоянии электрооборудование;

^ провести опашку зданий и сооружений, предназначенных для хранения и сушки зерна. Опахать пожароопасные сельскохозяйственные угодья, исключить возможность перехода огня из лесных массивов и территорий с сухой травой;

^ провести комиссионную проверку сельхозпредприятий по готовности к уборке и принятию мер по обеспечению пожарной безопасности;

^ запретить сжигание стерни и других остатков после уборки зерновых;

^ применять метод разбивки полей на участки и проводить уборочные работы по отдельным участкам;

^ укомплектовать зерносушилки и места хранения зерна средствами пожаротушения и провести очистку от производственных отходов.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. Выжигание сухой растительности на полях без обеспечения мер пожарной безопасности приводит к неконтролируемому распространению огня, его переходу на леса, лесные полосы, торфяники, ценные природные объекты, населенные пункты, дачные поселки, объекты инфраструктуры, линии электропередачи. Невыполнение установленных требований влечет применение мер ответственности.

В связи с этим пункт 2 статьи 8.32 Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается дополнить частями 2.1 и 2.2 Кодекса в следующей редакции:

«2.1. Выжигание сухой растительности (включая ее остатки), сорняков на земельных участках в составе земель сельскохозяйственного назначения (огневой способ очистки сельскохозяйственных угодий), примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

2.2. Те же действия, указанные в части 2.1 настоящей статьи, совершенные в результате применения механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей».

Весьма дискуссионным на протяжении многих лет остается вопрос обеспечения пожарной безопасности на невостребованных земельных долях.

Их наличие в Российской Федерации является одной из проблем сельскохозяйственного землепользования. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» «невостребованной земельной долей может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд» [14].

Закон наделяет полномочиями органы местного самоуправления по выявлению и оформлению таких долей в муниципальную собственность.

В то же время положения Закона о пожарной безопасности и ЗК РФ обязывают собственников использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным видом использования с соблюдением правил и требований пожарной безопасности.

Вводимая диспозиция статьи 12.1 (№ 101-ФЗ) определяет, что с 1 января 2025 г. лицо, чья земельная доля признана невостребованной, утрачивает право собственности на такую земельную долю, а поселение или муниципальный, городской округ, на территории которых расположен земельный участок, земельная доля которого признана невостребованной, либо муниципальный район в случае, если земельный участок, земельная доля которого признана невостребованной, расположен на межселенной территории, приобретает на указанную земельную долю право муниципальной собственности, за исключением невостребованной земельной доли, в отношении которой подано исковое заявление о признании права муниципальной собственности в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Кроме того, до 1 января 2025 г. орган местного самоуправления поселения или муниципального, городского округа, на территории которых расположен земельный участок, выделенный в счет невостребованной земельной доли, имел право передавать в аренду такой земельный участок в порядке, установленном земельным законодательством. В развитие отдельных положений данной нормы целесообразно в интересах органов местного самоуправления разработать организационно-методический документ, определяющий порядок (алгоритм) процедуры пошагового оформления невостребованных земельных долей, а также образцы документов для применения данного вопроса.

После указанной даты бремя ответственности по обеспечению пожарной безопасности переходит на муниципалитеты.

Для защиты земель лесного фонда от огня, перешедшего с земель иных категорий, пункт 10 главы 1 постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» устанавливает: «Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли), обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от границ территории и (или) леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или иным противопожарным барьером». Иными словами, правообладатели (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), у которых земли прилегают к землям лесного фонда, обязаны обеспечить наличие противопожарных барьеров для предотвращения перехода огня на земли лесного фонда [12].

Таким образом, следует констатировать, что несмотря на наличие большого количества требований по соблюдению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения, проблема возникновения природных пожаров и перехода их на соседние земли, прежде всего на земли лесного фонда, носит масштабный характер. Это указывает на существование неких неучтенных (неоцененных) факторов, влияющих на рассматриваемую проблему.

Решение проблемы обеспечения пожарной безопасности на землях иных категорий и особенно земель сельскохозяйственного назначения и борьбы с природными пожарами на открытых территориях требует реализации целого комплекса мероприятий, взаимоувязанных с законотворческой политикой Минприроды России и МЧС России. Для обоснованного определения состава и перечня комплекса мероприятий требуется проведение специальных исследований.

Известно, что один из ключевых компонентов комплекса мероприятий – это формирование объективной информационной картины ситуации. Учет пожаров на землях лесного фонда в России осуществляется лесными службами с 1969 г., поэтому необходимо решить вопрос о ведении аналогичного учета природных пожаров на землях иных категорий.

В соответствии с положениями приказа МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий», учёту подлежат все пожары, для ликвидации которых привлекались подразделения пожарной охраны, а также пожары, в ликвидации которых подразделения пожарной охраны не участвовали, но информация о которых поступила от граждан и юридических лиц. Следовательно, согласно приказу МЧС России от 21.11.2008 № 714 ландшафтные (природные) пожары также могут быть учтены в системе статистической отчетности. В свою очередь, необходимо отметить, что в соответствии с данным актом учету не подлежат ландшафтные (природные) пожары, возникшие на землях лесного фонда, так как их учет регулируется другими требованиями лесного законодательства [13].

В приказе МЧС России от 24.12.2018 № 625 «О формировании электронных баз данных учета пожаров и их последствий» в карточке учета пожаров отсутствуют поля (учитываемые параметры) для заполнения с наименованием принадлежности к какому-либо назначению земель, что делает невозможным объективный учет ландшафтных (природных) пожаров за пределами земель лесного фонда [5].

Таким образом, экспертный анализ выявил существенный «пробел» в правовом поле – отсутствие четкого механизма учета ландшафтных (природных) пожаров на открытых пространствах, за исключением земель лесного фонда. Как следствие, не формируется объективная база данных о природных пожарах, что препятствует определению чётких параметров ландшафтных пожаров и пониманию проблемы их возникновения и распространения. То есть выявлен неучтенный (неоцененный) фактор, влияющий на рассматриваемую проблему.

Выводы

На территории Российской Федерации из-за несовершенства законодательной базы по обеспечению пожарной безопасности природных ландшафтов, прежде всего земель сельскохозяйственного назначения (отсутствие контроля за выполнением правил пожарной безопасности, невысокие штрафы и т.д.), актуальна проблема высокой горимости и пожарных рисков. Ежегодно фиксируется более 2 тыс. случаев, когда природные пожары, возникшие на землях разных категорий, переходят (распространяются) на земли лесного фонда и наносят большой экологический и экономический ущерб.

По результатам межведомственного анализа выявлена серьезная проблема, когда в стране фактически отсутствует объективный учет в полном объеме природных пожаров на землях разных категорий. В то же время статистические данные позволяют создать основу для понимания проблемы возникновения и распространения пожаров на землях разных категорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, и определить эффективность установленных для этих земель правовых норм и организационных мероприятий.

Отсутствие объективной информации о причинах и времени возникновения ландшафтных (природных) пожаров, их пространственном распределении приводит зачастую к ошибочным решениям и действиям по обеспечению пожарной безопасности, а следовательно, может обусловливать увеличение числа пожаров на этих землях и переход огня на земли лесного фонда.