Новая ассоциация Typhetum austro-orientalis ass. Nov. (Phragmito-magnocaricetea Klika in Klika et Nov'ak 1941) из России

Автор: Капитонова О.А., Лысенко Т.М.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

Сообщества с доминированием Typha austro-orientalis (рогоза юго-восточного) встречаются в пустынных и степных районах, а также на крайнем юге лесной зоны европейской части России и Западной Сибири. Ранее ценозы, сформированные этим видом, рассматривались в составе асс. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953. В результате проведенного синтаксономического анализа сообщества T. austro-orientalis отнесены к новой асс. Typhetum austro-orientalis с 6 субассоциациями и 13 вариантами. Приведена экологическая характеристика выделенных синтаксонов, описаны их состав, структура и распространение. Показано, что сообщества ассоциации встречаются в пределах широкого спектра экотопов - от влажных берегов до глубоководных участков водоемов (глубиной до 1-1.5 м). Фитоценозы были описаны на участках пресных и слабосолоноватых, замкнутых и слабопроточных, естественных, антропогенно трансформированных и искусственных водоемов (ильмени, протоки, ерики, бессточные озера, запруды, мелиоративные каналы) с грубодетритными, илистыми, илисто-песчаными грунтами, постоянным или колеблющимся в течение сезона вегетации уровнем воды. Сообщества ассоциации распространены на юге европейской части России, в Предуралье, в Западной Сибири и описаны из Астраханской и Тюменской областей и юга Удмуртской Республики.

Рогоз, прибрежно-водная растительность, синтаксономия, восточная европа, предуралье, западная сибирь, typha

Короткий адрес: https://sciup.org/148327251

IDR: 148327251 | УДК: 581.553 | DOI: 10.24412/2072-8816-2023-17-4-63-105

Текст научной статьи Новая ассоциация Typhetum austro-orientalis ass. Nov. (Phragmito-magnocaricetea Klika in Klika et Nov'ak 1941) из России

Рогоз юго-восточный ( Typha austro-orientalis Mavrodiev) описан Е. В. Мавродиевым в 2006 г. из Волгоградской области (Mavrodiev, Sukhorukov, 2006). В настоящее время вид включен в международные флористические базы данных (POWO, 2023; WFO, 2023) и признан систематиками и флористами как самостоятельный таксон (Lisitsyna et al, 2009; Rakov et al., 2014).

Естественный ареал вида охватывает южные районы Восточной Европы (Астраханская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Нижегородская, Оренбургская области, Республика Калмыкия в пределах России) и Средней Азии (Казахстан, Узбекистан) (Mavrodiev, Suhorukov, 2006; Mavrodiev, Kapitonova, 2015). Произрастание этого вида отмечено также севернее основной области его распространения: в европейской части России он известен в Калужской области (Reshetnikova, Krylov, 2013) и в Вятско-Камском Предуралье (далее ВКП) (Kapitonova, Kapitonov, 2016), а также недавно обнаружен в Западной Сибири, на крайнем юге Тюменской области (Kapitonova, 2017).

Рогоз юго-восточный – длиннокорневищный травянистый поликарпик, гелофит высокотравный в соответствии с эколого-биоморфологической классификацией В. Г. Папченкова (Papchenkov, 2001). Это крупное растение, высота монокарпических побегов которого достигает 2.5–3.5(4) м, с сизоватыми или серовато-зелеными листьями (6)8–13(21) мм ширины, крупным пестичным соцветием (15)17–45 см длины и до 2–4 см толщины, отделенным от тычиночного соцветия небольшим промежутком оси побега (Mavrodiev, Kapitonova, 2015). Вид относится к типовой секции рода Typha (Vázquez, 2012; Mavrodiev, Kapitonova, 2015; Kapitonova, Mavrodiev, 2017) и имеет соответствующие диагностические признаки, к которым, прежде всего, относятся развитые прицветники при женских цветках, линейные или узколанцетные рыльца, пыльцевые зерна, состоящие из монад. От близкого вида рогоза Линнея ( Typha linnaei Mavrodiev & Kapit.) рогоз юго-восточный отличается более крупными размерами всех частей растения, менее плотной упаковкой пестичных цветков в отдельном женском колоске (по одной или немногим спиралям), сизоватыми или серовато-зелеными широкими листьями (Mavrodiev, Kapitonova, 2015).

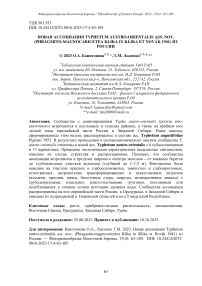

По нашим наблюдениям, рогоз юго-восточный является мощным эдификатором и часто выступает в качестве доминанта в сообществах прибрежно-водной высокотравной растительности в пределах области своего естественного распространения. Везде, где отмечено произрастание T. austro-orientalis , он образует ценозы, которые могут быть довольно значительными по занимаемой площади, особенно в пределах его основного ареала (рис. 1). Так, нами показано широкое распространение этого вида на мелководьях западных подстепных ильменей (далее – ЗПИ) в Астраханской области (Kapitonova et al., 2011), он образует обширные заросли в прибрежной зоне Каспийского взморья, в ильменях и протоках в пределах Астраханского государственного природного биосферного заповедника (далее – АГПБЗ) (Kapitonova et al., 2013; Laktionov et al., 2020). Севернее области естественного распространения рогоз юго-восточный не образует крупных и обширных зарослей, однако чаще всего также является доминантом и эдификатором формируемых сообществ. Традиционно эти фитоценозы относились к ассоциации рогоза узколистного – Typhetum angustifoliae Pignatti 1953 (Golub et al., 1991), тогда как синтаксономия сообществ, формируемых T. austro-orientalis , до настоящего времени оставалась не разработанной. Мы считаем, что сообщества, формируемые разными, хотя и близкими видами рогозов ( T. angustifolia L., T. linnaei и T. austro-orientalis ), имеющими разные экологические предпочтения и разные ареалы (Mavrodiev, Kapitonova, 2015), должны относиться к разным ассоциациям.

Рис. 1. Сообщество Typha austro-orientalis на мелководье Северного Каспия. Астраханская область, АГПБЗ. 09.08.2013. Фото О.А. Капитоновой.

Fig. 1. Community of Typha austro-orientalis in the shallow waters of the Northern Caspian. Astrakhan region, ASNBR. 09.08.2013. Photo by О.А. Kapitonova.

Цель работы заключалась в установлении синтаксономического статуса сообществ, формируемых T. austro-orientalis , и характеристике выделенных синтаксонов .

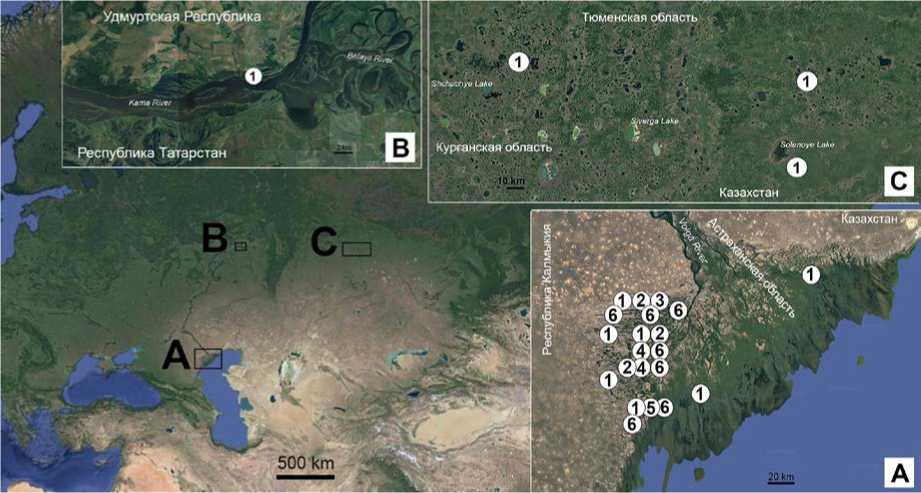

П риродные условия районов исследований

Районы проведения исследований сосредоточены в трех регионах: в долине Нижней Волги в пределах ЗПИ и АГПБЗ (Астраханская область), на востоке Русской равнины в пределах ВКП (юг Удмуртской Республики) и в Западной Сибири на юге Тюменской области (рис. 2). По природным условиям эти районы имеют существенные различия. Климат варьирует от резко континентального в Астраханской области (Delta…, 2019) до умеренно континентального в Тюменской области (Zapadnaya…, 1963) и Удмуртской Республике (Rysin, 1998). Наиболее важные климатические параметры исследованных районов отражены в табл. 1.

Юг Астраханской области расположен в зоне суббореальных аридных и экстрааридных (полупустынных и пустынных) типов ландшафтов, представленных аккумулятивными равнинами, осложненными бэровскими буграми (Isachenko, Shlyapnikov, 1989). Значительные площади заняты водоемами – протоками, лагунными, култучными и подстепными ильменями с пресной или солоноватой водой, расположенными в пределах Прикаспийской низменности (Belevich, 1963; Golub et al., 1986; Golub, Tchorbadze, 1995). Густота речной сети варьирует от 0.4 км/км2 в ЗПИ до 1.2 км/км2 в нижней части дельты р. Волги (Delta…, 2019). Основным типом растительности являются типичные (полукустарничковые и кустарниковые) пустыни, сочетающиеся с пойменными ландшафтами с доминированием водной, прибрежноводной и галофитной растительности. Район входит в Северотуранскую пустынную провинцию Афро-Азиатской пустынной области (Rastitel'nost'…, 1980).

Юг Удмуртской Республики находится в пределах восточноевропейских подтаежных ландшафтов, представленных возвышенными эрозионными равнинами на пермских пестроцветных и терригенно-карбонатных отложениях (Isachenko, Shlyapnikov, 1989). Водные объекты представлены р. Кама, ее правобережными притоками и пойменными пресноводными водоемами (старицами). Густота речной сети составляет около 0.54 км/км2 (Rysin, 1998). Согласно ботанико-географическому районированию европейской части СССР территория входит в Камско-Печорско-Западноуральскую подпровинцию Урало-Западносибирской таежной провинции Евроазиатской таежной (хвойнолесной) области (Rastitel'nost'…, 1980). Основным типом растительности являются широколиственно-пихтово-еловые (подтаежные) леса со значительной долей производных березовых, осиновых и липовых лесов и сельскохозяйственных угодий (Rastitel'nost'…, 1980).

Рис. 2. Районы проведения исследований. Буквами обозначены увеличенные участки карты: А – Астраханская область, район ЗПИ и АГПБЗ, B – юг Удмуртской Республики, C – юг Тюменской области. Цифрами на увеличенных участках карты обозначены места выполнения геоботанических описаний сообществ выделенных субассоциаций: 1 – Typhetum austro-orientalis typicum subass. nov., 2 – Typhetum austro-orientalis phragmitetosum altissimae subass. nov., 3 – Typhetum austro-orientalis scirpetosum hippolyti subass. nov., 4 – Typhetum austro-orientalis oenanthetosum aquaticae subass. nov., 5 – Typhetum austro-orientalis sparganietosum erectae subass. nov., 6 – Typhetum austro-orientalis ceratophylletosum demersii subass. nov.

Fig. 2. Study areas. The letters indicate the enlarged areas of the map: A – Astrakhan region (the district of the western sub-steppe ilmens and ASNBR), B – south of the Udmurt Republic, C – south of the Tyumen region. The numbers on the enlarged sections of the map indicate the places where the geobotanical descriptions of the selected subassociations communities were performed: 1 Typhetum austro-orientalis typicum subass. nov., 2 – Typhetum austro-orientalis phragmitetosum altissimae subass. nov., 3 – Typhetum austro-orientalis scirpetosum hippolyti subass. nov., 4 – Typhetum austro-orientalis oenanthetosum aquaticae subass. nov., 5 – Typhetum austro-orientalis sparganietosum erectae subass. nov., 6 – Typhetum austro-orientalis ceratophylletosum demersii subass. nov.

Крайний юг Тюменской области расположен в зоне семигумидных (лесостепных и ариднолесных) типов ландшафтов с доминированием аккумулятивных равнин в сочетании с долинами, балками и ложбинами (Isachenko, Shlyapnikov, 1989). В районе широко распространены пресные и солоноватоводные бессточные озера (Zapadnaya…, 1963; Atlas…, 1971). Реки немногочисленны, густота речной сети составляет 0.03–0.04 км/км2 (Atlas…, 1971). Южная часть Тюменской области относится к ЗападноСибирской лесостепной провинции Евразиатской степной геоботанической области с широким распространением ксеромезофильно-разнотравных осиново-березовых колков (Zapadnaya…, 1963; Rastitel'nyj…, 1985).

М атериалы и методы

Исследования сообществ с Typha austro-orientalis проведены нами в 2011–2020 гг. на территории Астраханской области (ЗПИ и АГПБЗ), в пределах ВКП (юг Удмуртской Республики, правобережная старица р. Кама), в Западной Сибири (юг Тюменской области, бессточные пресноводные водоемы) (рис. 3). Всего выполнено 79 описаний, в том числе 69 описаний – в 2011 г. в пределах ЗПИ, 6 описаний – в 2013 г. в АГПБЗ, 1 описание – в 2014 г. в ВКП и 3 описания выполнены в 2016, 2019 и 2020 гг. на юге Тюменской области. Описания проводились в границах естественных контуров сообществ на площадках размером от 2 до 16 м2 с использованием стандартных методик (Yaroshenko, 1969; Bobrov, Chemeris, 2003). Значительная часть описаний из Астраханской области выполнена на небольших площадках площадью 2–4 м2, что связано с высокой степенью однородности флористического состава сообществ с доминированием T. austro-orientalis в районе проведения исследований. Согласно нашим наблюдениям, увеличение площади описываемых площадок не приводит к изменению числа видов, входящих в описание 1 .

Общее проективное покрытие (ОПП) травостоя оценивали в процентах. Для оценки обилия видов растений на описываемых площадках использовали шкалу численности Ж. Браун-Бланке со следующими баллами обилия-покрытия (Mirkin et al., 1989): r – вид чрезвычайно редок с незначительным покрытием, + – вид встречается редко, степень покрытия мала, 1 – число особей велико, степень покрытия мала или особи разрежены, но покрытие большое, 2 – число особей велико, проективное покрытие 5–25 %, 3 – 26– 50 %, 4 – 51–75 %, 5 – более 75 %.

Геоботанические описания были помещены в базу данных, созданную на основе компьютерной программы TURBOVEG (Hennekens, 1996) и обработаны с помощью программы Juice (Tichý, 2002). Синтаксономический анализ проведен с позиций подхода Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Отнесение использованных в работе сообществ T. austro-orientalis к синтаксонам уровня субассоциации и ниже основано на значениях обилия-покрытия видов, принадлежащих к определенной функциональной группе растений (Vegetace…, 2011; Landucci et al., 2015). Названия новых синтаксонов даны согласно «Международного кодекса фитосоциологической номенклатуры» (Theurillat et al., 2021). Система высших синтаксонов приведена в соответствии с «Vegetation of Europe …» (Mucina et al., 2016).

Номенклатура таксонов приводится в основном по сводке С.К. Черепанова (Cherepanov, 1995), названия рогозов даны в соответствии с последней обработкой рода для европейской части России (Mavrodiev, Kapitonova, 2015).

Собранные гербарные образцы T. austro-orientalis хранятся в гербариях TLT (ИЭВБ РАН – филиал СамНЦ РАН2, г. Тольятти) и TOB (ТКНС УрО РАН3, г. Тобольск), часть дублетных образцов передана в IBIW (ИБВВ РАН4, пос. Борок, Ярославская обл.), MW (МГУ5, г. Москва), UDU (УдГУ6, г. Ижевск).

Рис. 3. Сообщество субассоциации Typhetum austro-orientalis typicum subass. nov. в районе ЗПИ. Астраханская область. 26.08.2011. Фото О.А. Капитоновой.

Fig. 3. Community of the subassociation Typhetum austro-orientalis typicum subass. nov. in the WSI area. Astrakhan region. 26.08.2011. Photo by O.A. Kapitonova

Р езультаты

Нами дана характеристика растительных сообществ с доминированием Typha austro-orientalis , которые были описаны с территории России. Синтаксономический анализ полученных данных позволил выделить новую ассоциацию Typhetum austro-orientalis ass. nov. и подчиненные ей 6 субассоциаций и 13 вариантов (табл. 2). В связи с отсутствием литературных данных о растительных сообществах, в состав которых входит T. austro-orientalis , составление сравнительной таблицы синтаксонов, образованных ценозами рассматриваемого вида и других видов рода Typha , оказалось невозможным.

Продромус

Класс Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941

Порядок Phragmitetalia Koch 1926

Союз Phragmition australis Koch 1926 nom. corr .

Асс. Typhetum austro-orientalis ass. nov.

Субасс. T. a.-o. typicum subass. nov.

Вар. typica

Вар. Persicaria minor

Вар. Potamogeton lucens

Субасс. T. a.-o. phragmitetosum altissimae subass. nov.

Вар. typica

Вар. Carex riparia

Вар. Agrostis stolonifera

Субасс. T. a.-o. scirpetosum hippolyti subass. nov.

Субасс. T. a.-o. oenanthetosum aquaticae subass. nov.

Вар. typica

Вар. Stachys palustris

Субасс. T. a.-o. sparganietosum erectae subass. nov.

Субасс. T. a.-o. ceratophylletosum demersii subass. nov.

Вар. typica

Вар. Salvinia natans

Вар. Stuckenia pectinata

Вар. Myriophyllum sibiricum

Вар. Najas major

Выделенные синтаксоны отнесены к классу Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941, порядку Phragmitetalia Koch 1926 и союзу Phragmition australis Koch 1926 nom. corr . Класс объединяет сообщества укорененных возвышающихся над водой многолетних растений берегов и прибрежной зоны водоемов, ценозы болотистых лугов и травяных болот. Чаще всего сообщества имеют один доминант-ценозообразователь. Они характерны для пресных и солоноватых, чаще стоячих водоемов, могут формироваться вдоль берегов рек. Сообщества класса имеют циркумполярное распространение.

Порядок Phragmitetalia Koch 1926 охватывает ценозы воздушно-водных растений (гелофитов), большую часть вегетационного сезона произрастающих в условиях обводнения.

В союз Phragmition australis Koch 1926 nom. corr . входят сообщества высокотравных гелофитов, произрастающих на глубоководных (до 1 м и более) участках крупных водных объектов.

Ассоциация Typhetum austro-orientalis ass. nov. (табл. 2–6).

Диагностический вид: Typha austro-orientalis.

Номенклатурный тип (holotypus) – табл. 3, оп. 12: Астраханская обл., Лиманский р-н, в 6 км к западу от пос. Оля, ерик Гюнхара, 45.790528 ° с. ш., 47.452306 ° в. д., 17.08.2011, авторы – А. Н. Сорокин, О. А. Капитонова.

Состав и структура. Число видов в сообществах ассоциации колеблется в пределах от 1 до 16, в среднем – 6. ОПП варьирует от 20 до 100 % (в среднем – 77.5 %). Травостой высотой 200–550 см, в нем выделяются 5 подъярусов. Первый подъярус наиболее высоких трав, как правило, густой, сформирован эдификатором сообществ – T. austro-orientalis , имеющим обилие от 1 до 5 баллов. Кроме него в составе первого подъяруса могут присутствовать другие крупные рогозы ( T. domingensis Pers., T. latifolia L., T. australis Schumach. & Thonn.) с баллами обилия от 1 до 3, а также другие виды высокотравных гелофитов: Phragmites altissimus Mabille и P. australis (Cav.) Steud. (с обилием от + до 3), Scirpus hippolyti V.I.Krecz. (обилие – от + до 3), S. lacustris L. (1), Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert (от + до 1). Второй подъярус образуют менее высокие травы, обилие которых варьирует от + до 5. Это большая группа растений (более 30 видов), относящихся к различным экологическим группам: гелофитам ( Alisma lanceolatum With. , Butomus umbellatus L. , Nelumbo caspica (DC.) Fisch. ex Hoffm. , Sparganium erectum L. , Typha laxmannii Lepech. , Zizania latifolia (Griseb.) Hance ex F.Muell.), гигрогелофитам ( Bolboschoenus maritimus (L.) Palla , B. glaucus (Lam.) S.G.Sm. , Carex riparia Curtis , Oenanthe aquatica (L.) Poir.), гигрофитам ( Bidens tripartita L. , B. frondosa L., Echinochloa crus-galli L., Lycopus exaltatus L.f., Lythrum salicaria L., L. virgatum L., Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, P. lapathifolia (L.) Delarbre, Scutellaria galericulata L., Stachys palustri s L.) и гигромезофитам ( Amaranthus albus L., Ambrosia artemisiifolia L., Althaea officinalis L., Chenopodium polyspermum L., C. urbicum L., Cirsium setosum (Willd.) Besser ex M.Bieb., Xanthium albinum (Widder) Scholz & Sukopp). Третий подъярус формируют приземные травы из экологических групп гелофитов ( Alisma gramineum Lej.), гигрогелофитов ( Agrostis stolonifera L., Rorippa amphibia (L.) Besser, Veronica anagallis-aquatica L. и др.) и гигрофитов ( Atriplex prostrata Boucher ex DC., Galium palustre L., Inula britannica L., Juncus gerardii Loisel., Mentha arvensis L., Persicaria minor (Huds.) Opiz , Plantago intermedia Gilib., Rumex maritimus L. и др.). Четвертый подъярус представлен плавающими на поверхности воды гидрофитами, часто имеющими довольно высокое обилие (до 3–5 баллов, реже – от + до 1), относящимися к неукореняющимся ( Hydrocharis morsus-ranae L., Lemna turionifera Landolt, Salvinia natans (L.) All., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.) или укореняющимся ( Nuphar lutea (L.) Sm., Nymphaea alba L., Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, Trapa astrachanica (Flerow) N.A.Winter) растениям. В пятом подъярусе, как правило, довольно густом (обилие – до 3–5 баллов), иногда разреженном (обилие от + до 1) присутствуют погруженные в воду гидрофиты, как укореняющиеся ( Batrachium circinatum Spach, Caulinia minor Coss. & Germ., Chara vulgaris L., Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., Elodea canadensis Michx., Myriophyllum sibiricum Kom., Najas major All., Potamogeton lucens L., P. perfoliatus L., P. pusillus L., Stuckenia pectinata (L.) Börner, S. macrocarpa (Dobrocz.) Tzvelev, Vallisneria spiralis L.), так и свободно плавающие в толще воды ( Ceratophyllum demersum L., Cladophora glomerata (L.) Kütz., Lemna trisulca L., Utricularia australis R.Br.). Кроме того, в сообществах могут присутствовать внеярусные растения: травянистые и кустарниковые лианы ( Calystegia sepium (L.) R.Br., Cynanchum acutum L., Convolvulus arvensis L. , Solanum dulcamara L.) и проростки древесных растений ( Fraxinus pennsylvanica Marshall, Salix alba L.). Их обилие, как правило, невысоко (от + до 1).

Экология и распространение. Спектр экотопов, на которых встречаются сообщества ассоциации, достаточно широк: от влажных берегов до глубоководных участков водоемов. Фитоценозы были описаны на влажных, сырых, заболоченных, обводненных берегах, на прибрежных, в том числе заболачивающихся, мелководьях до 1 м глубиной и на относительно глубоководных (глубина 1–1.5 м) участках пресных и слабосолоноватых, замкнутых или слабопроточных, естественных, антропогенно трансформированных или искусственных водоемов (ильмени, протоки, ерики, бессточные озера, запруды, мелиоративные каналы) с грубодетритными, илистыми, илисто-песчаными грунтами, постоянным или колеблющимся в течение сезона вегетации уровнем воды. Они распространены на юге европейской части России (Астраханская область), в Предуралье (юг Удмуртской Республики), в Западной Сибири (юг Тюменской области).

Субассоциация Typhetum austro-orientalis typicum subass. nov. (табл. 2, синтаксоны 1–3; табл. 3).

Д. в.: Typha austro-orientalis.

Номенклатурный тип (holotypus) – табл. 3, оп. 12: Астраханская обл., Лиманский р-н, ерик Гюнхара, в 6 км к западу от пос. Оля, 45.790528 ° с. ш., 47.452306 ° в. д., 17.08.2011, авторы – А. Н. Сорокин, О. А. Капитонова.

Структура сообществ. Число видов в ценозах колеблется от 1 до 10, в среднем – 3. Травостой высотой 200–550 см. В травостое сообществ выделяются от 1 до 5 подъярусов. В первом подъярусе доминируют высокие травы. Он сформирован T. austro-orientalis , имеющим обилие от 1 до 5, к которому могут примешиваться другие высокотравные гелофиты: Typha domingensis с обилием 3 балла по шкале Браун-Бланке, Phragmites altissimus (+), P. australis (обилие – от + до 1), Scirpus lacustris (1). Во втором подъярусе доминируют травы со средней высотой побегов 80–100 см – представители экологических групп низкотравных гелофитов, гигрогелофитов и гигрофитов, обилие которых в сообществах колеблется от + до 5: Typha laxmannii , Sparganium erectum , Nelumbo caspica , Butomus umbellatus , Bolboschoenus maritimus , B. glaucus , Zizania latifolia и др. Третий подъярус представлен приземными травами (гигрогелофитами и гигрофитами), высота надземных побегов которых обычно не превышает 20–30 см: Rorippa amphibia , Veronica anagalloides , Persicaria minor , Agrostis stolonifera , Rumex ucranicus . Обилие трав этого подъяруса невысокое и варьирует от + до 1. Четвертый подъярус составляют плавающие на поверхности воды укореняющиеся ( Trapa astrachanica , Nuphar lutea ) и неукореняющиеся ( Salvinia natans , Lemna turionifera , Spirodela polyrhiza ) травы с обилием от + до 4. В пятом подъярусе погруженных в воду трав обычны рдесты ( Potamogeton lucens , P. perfoliatus , P. nodosus , P. pusillus , Stuckenia macrocarpa ) и другие гидрофиты ( Myriophyllum sibiricum , Batrachium trichophyllum , Ceratophyllum demersum , Lemna trisulca , Elodea canadensis, Utricularia australis, Vallisneria spiralis ), обилие которых колеблется от + до 2. В сообществах субассоциации встречаются внеярусные травянистые лианы ( Calystegia sepium ) с невысоким обилием.

Экология и распространение. Сообщества субассоциации встречаются на относительно глубоководных (глубина 1 м и более) участках и прибрежных мелководьях до 1 м глубиной, а также на влажных, сырых и обводненных берегах замкнутых или проточных естественных или антропогенных водоемов с илистыми донными отложениями, постоянным или колеблющимся в течение сезона вегетации уровнем воды. Они распространены на юге европейской части России (Астраханская область), в Предуралье (юг Удмуртской Республики), в Западной Сибири (юг Тюменской области).

Вариант typica.

Д. в.: Typha austro-orientalis.

Структура сообществ. Число видов в сообществах варианта колеблется от 1 до 8. Травостой, как правило, высокий, от 200 до 550 см высотой. В травостое можно выделить от 1 до 5 подъярусов: высоких трав, сформированный T. austro-orientalis с обилием от 1 до 5 баллов, к которому в редких случаях примешиваются Typha domingensis и Phragmites altissimus, иногда P. australis; редко формирующийся подъярус трав средней высоты с Typha laxmannii, Sparganium erectum, Butomus umbellatus, Bolboschoenus maritimus, B. glaucus, Stachys palustris, Zizania latifolia, Nelumbo caspica, Xanthium albinum, Persicaria lapathifolia; подъярус низких трав с невысоким обилием (Rorippa amphibia Besser, Persicaria minor, Agrostis stolonifera L., Rumex ucranicus Fisch., Veronica anagalloides Guss.); подъярус плавающих на поверхности воды трав (Trapa astrachanica, Nuphar lutea, Salvinia natans, Lemna turionifera, Spirodela polyrhiza) и довольно плотный или иногда разреженный подъярус погруженных в воду трав, представленный рдестами (Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. nodosus Poir., P. pusillus, Stuckenia macrocarpa) и другими гидрофитами (Myriophyllum sibiricum, Elodea canadensis, Batrachium trichophyllum (Chaix) F.W.Schultz, Vallisneria spiralis, Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca, Utricularia australis). Иногда в сообществах встречаются внеярусные растения (Calystegia sepium).

Экология и распространение. Сообщества развиваются на прибрежных мелководьях до 1 м глубиной замкнутых или проточных естественных или антропогенных водоемов с илистыми донными отложениями и колебанием уровня воды в течение сезона вегетации. Они распространены на юге европейской части России (Астраханская область), в Предуралье (юг Удмуртской Республики), в Западной Сибири (юг Тюменской области).

Вариант Persicaria minor.

Д. в.: Persicaria minor.

Структура сообществ. Ценотически относительно бедные сообщества, в которых встречается 3–9 видов. Высота травостоя около 250 см; в нем выделяется 4 подъяруса: высоких трав из Typha austro-orientalis , к которому иногда примешивается Phragmites australis с невысоким обилием; разреженный подъярус трав средней высоты из Butomus umbellatus , Persicaria lapathifolia ; негустой подъярус низких трав с присутствием Persicaria minor , Agrostis stolonifera , Rumex ucranicus , Rorippa amphibia и подъярус погруженных в воду трав с невысоким обилием Myriophyllum sibiricum , который при спаде воды образует наземную низкорослую форму.

Экология и распространение. Сообщества встречаются по сырым и влажным берегам ильменей, протоков, ериков. Их произрастание отмечено в Астраханской области.

Вариант Potamogeton lucens .

Д. в.: Potamogeton lucens.

Структура сообществ. Ценозы содержат 3–10 видов. Высота травостоя достигает 250 см. В сообществах выделяется всего 3 подъяруса: плотный подъярус высоких трав из Typha austro-orientalis , к которому может примешиваться Scirpus lacustris ; разреженный подъярус свободно плавающих на поверхности воды гидрофитов – представителей семейства рясковых ( Spirodela polyrhiza , Lemna turionifera ) и довольно плотный подъярус погруженных в воду трав, составленный видами рдестов ( Potamogeton lucens , P. perfoliatus , P. pusillus , Stuckenia macrocarpa ), а также Elodea canadensis , Ceratophyllum demersum , Lemna trisulca .

Экология и распространение. Сообщества развиваются на относительно глубоководных участках (1–1.5 м) замкнутых пресноводных водоемов с постоянным уровнем воды в лесостепной зоне Западной Сибири. Они описаны с территории Тюменской области.

Субассоциация Typhetum austro-orientalis phragmitetosum altissimae subass. nov. (табл. 2, синтаксоны 4–6; табл. 4).

Д. в.: Phragmites altissimus.

Номенклатурный тип (holotypus) – табл. 4, оп. 2: Астраханская обл., Наримановский р-н, 4.5 км к СЗ от пос. Новокучергановка, 46.291139 ° с. ш., 47.811417 ° в. д., берег ильменя, 25.08.2011, авторы – В.Б. Голуб, Е. В. Крутских.

Структура сообществ. В сообществах субассоциации травостой достигает высоты 3– 5 м. Травостой густой, в нем можно выделить 4 подъяруса. Первый из них, как правило, довольно плотный, составлен наиболее высокими растениями - видами из числа гелофитов: Typha austro-orientalis, Phragmites altissimus, Scirpus hippolyti. Второй подъярус может быть плотным или разреженным, в нем доминируют травы средней высоты. По экобиоморфной характеристике они относятся к гелофитам, гигрогелофитам или гигрофитам: Carex riparia, Typha laxmannii, Sparganium erectum, Lythrum salicaria, Bolboschoenus glaucus, Cirsium setosum, Scutellaria galericulata и др. Третий подъярус низких трав, как правило, очень разреженный, в нем присутствуют Agrostis stolonifera (иногда с обилием до 3 баллов), Rorippa amphibia, Persicaria minor, Mentha arvensis и др. В четвертом подъярусе плавающих на поверхности воды трав обычно с невысоким обилием присутствуют Salvinia natans, Nymphaea alba, Trapa astrachanica, причем последний может иметь обилие до 3 баллов. В сообществах субассоциации отмечено присутствие внеярусных растений - травянистых лиан (Cynanchum acutum, Calystegia sepium).

Экология и распространение. Сообщества субассоциации характерны для влажных, сырых и заболоченных берегов естественных пресных водоемов (ильменей, протоков, ериков) со слабо колеблющимся уровнем воды. Они отмечены для юга европейской части России и описаны из Астраханской области.

Вариант typica.

Д. в.: Phragmites altissimus.

Структура сообществ. Травостой высокий (300-500 см), маловидовой (3-6 видов, в среднем 4), но довольно густой. В нем выделяются 4 подъяруса. Первый подъярус составлен высокими травами, как правило, имеющими высокое обилие: Typha austro-orientals с обилием от 2 до 4 баллов, Phragmites altissimus (обилие 1-3 балла), иногда с невысоким обилием встречается Scirpus hippolyti . Подъярус трав средней высоты формируется не всегда, при его наличии он представлен небольшим количеством Cirsium setosum , Scutellaria galericulata , Bolboschoenus glaucus , иногда видами рода Atriplex . Подъярус приземных трав сильно разрежен, составлен Rorippa amphibia и Agrostis stolonifera. Подъярус плавающих трав образован Salvinia natans , Nymphaea alba , Trapa astrachanica ; последний вид может быть представлен в сообществах с высоким обилием.

Экология и распространение. Сообщества развиваются на сырых и обводненных берегах ильменей, ериков, протоков на юге европейской части России. Они описаны из Астраханской области.

Вариант Carex riparia.

Д. в.: Carex riparia, Cynanchum acutum, Cirsium setosum.

Структура сообществ. В составе сообществ выявлено произрастание 7 видов растений. Травостой ценозов густой, высокий (до 450 см высотой), в нем развивается всего 2 подъяруса: довольно плотный подъярус высоких трав и также густой подъярус трав средней высоты. Первый подъярус состоит из Typha austro-orientalis и Phragmites altissimus , имеющих примерно равное обилие, второй подъярус составлен Carex riparia с обилием 3-4 балла, Cirsium setosum , Typha laxmannii , Lythrum salicaria , Ambrosia artemisiifolia . В ценозах часто встречаются внеярусные растения - лианы Cynanchum acutum и Calystegia sepium .

Экология и распространение. Сообщества встречаются на сырых и заболоченных берегах пресноводных водоемов со слабо колеблющимся уровнем воды. Распространены на юге европейской части России (в Астраханской области).

Вариант Agrostis stolonifera.

Д. в.: Agrostis stolonifera.

Структура сообществ. Травостой сообществ густой, высотой до 3 м, в нем встречается 8-9 видов растений. В травостое обычно выделяется 3 подъяруса: густой подъярус высоких трав из Typha austro-orientalis, Phragmites altissimus и Scirpus hippolyti, негустой подъярус трав средней высоты из Sparganium erectum, Cirsium setosum, Althaea officinalis, Bolboschoenus glaucus и подъярус приземных невысоких трав, образованный Agrostis stolonifera, который может иметь обилие до 3 баллов, а также другими гигрофильными травами с низким обилием (Persicaria minor, Rorippa amphibia, Mentha arvensis, Polygonum aviculare L., Argusia sibirica (L.) Dandy). Иногда в сообществах встречается Nymphaea alba, формирующая разреженный подъярус плавающих на поверхности воды трав.

Экология и распространение. Сообщества развиваются на сырых и заболоченных берегах пресноводных водоемов со слабо колеблющимся уровнем воды. Они описаны из Астраханской области.

Субассоциация Typhetum austro-orientalis scirpetosum hippolyti subass. nov. (табл. 2, синтаксон 7; табл. 5).

Д. в.: Scirpus hippolyti (Schoenoplectus lacustris subsp. hippolyti ( Kukkonen (POWO: ).

Номенклатурный тип (holotypus) – табл. 5, оп. 2: Астраханская обл., Наримановский р-н, 4.5 км к СЗ от пос. Новокучергановка, 46.290667 ° с. ш., 47.811667 ° в. д., берег ильменя, 25.08.2011, авторы – В. Б. Голуб, Е. В. Крутских.

Структура сообществ. Травостой высотой 220–250 см, средней густоты или довольно плотный, состоит из 7–8 видов. В нем выделяются 4 подъяруса: высоких трав ( Typha austro-orientalis , Scirpus hippolyti ), средних ( Cirsium setosum , Althaea officinalis , Bolboschoenus glaucus ), низких трав ( Agrostis stolonifera , Rorippa amphibia , Persicaria minor , Juncus gerardii , Veronica anagallis-aquatica ), который может быть довольно плотным, и иногда формирующийся разреженный подъярус плавающих на поверхности воды трав ( Nymphaea alba ).

Экология и распространение. Ценозы субассоциации встречаются на заболачивающихся мелководьях и заболоченных берегах пресных или слабосолоноватых замкнутых или слабопроточных водоемов с колеблющимся уровнем воды. Они описаны из Астраханской области.

Субассоциация Typhetum austro-orientalis oenanthetosum aquaticae subass. nov. (табл. 2, синтаксоны 8–9; табл. 5).

Д. в.: Oenanthe aquatica.

Номенклатурный тип (holotypus) – табл. 5, оп. 7: Астраханская обл., Икрянинский рн, ильмень в окр. пос. Икряное, 46.088000 ° с. ш., 47.662167 ° в. д., 19.08.2011, авторы -В. Б. Голуб, Е. В. Крутских.

Структура сообществ. Одни из наиболее многовидовых сообществ в составе ассоциации. В них отмечено произрастание 9–16 видов (в среднем 12). Травостой обычно невысокий (2–2.2 м), но довольно плотный, дифференцированный на 4 подъяруса. Первый подъярус несколько разрежен, составлен высокотравными гелофитами Typha austro-orientalis , T. latifolia , Phragmites altissimus , к которым примешивается менее обильный Phalaroides arundinacea . Второй подъярус трав средней высоты представлен всегда, часто довольно густой. В нем доминирует Oenanthe aquatica с весомым участием других видов из состава гелофитов ( Sparganium erectum, Butomus umbellatus, Alisma lanceolatum ) и гигрофитов ( Chenopodium urbicum , C. polyspermum , Bidens tripartita , B. frondosa , Persicaria lapathifolia , Echinochloa crus-galli , Lythrum virgatum , Xanthium albinum ). Третий подъярус также многовидовой и часто густой, составлен низкими гигрофильными травами: Persicaria minor , Agrostis stolonifera , Rorippa amphibia , Mentha arvensis , Galium palustre , Veronica anagallis-aquatica и др. Подъярус плавающих на поверхности воды трав обычно также плотный, составлен неукореняющимися гидрофитами ( Salvinia natans , Spirodela polyrhiza , Lemna turionifera , Hydrocharis morsus-ranae ), часто с присутствием укореняющегося гидрофита Nymphaea alba . В сообществах отмечено присутствие небольшого количества проростков деревьев ( Fraxinus pennsylvanica , Salix alba ).

Экология и распространение. Сообщества субассоциации характерны для заболачивающихся мелководий до 10–15 см глубины замкнутых или слабопроточных пресных водоемов с колеблющимся в течение сезона вегетации уровнем воды. Они описаны из Астраханской области.

Вариант typica

Д. в.: Oenanthe aquatica.

Структура сообществ. В составе сообществ отмечено произрастание от 9 до 16 видов растений (в среднем – 11). В травостое выделяются 4 подъяруса. Подъярус наиболее высоких трав образован Typha austro-orientalis и Phragmites altissimus . В состав подъяруса трав средней высоты входят различные виды гело-, гигрогело- и гигрофитов: Oenanthe aquatica , Bidens tripartita , B. frondosa , Alisma lanceolatum , Lythrum virgatum , Persicaria hydropiper , P. lapathifolia и др. Подъярус низких трав образован Agrostis stolonifera , Persicaria minor , Mentha arvensis . Отличительной особенностью ценозов варианта является формирование довольно густого подъяруса плавающих на поверхности воды трав с доминированием Nymphaea alba и присутствием мелких неукореняющихся гидрофитов ( Salvinia natans , Lemna turionifera , Spirodela polyrhiza , Hydrocharis morsus-ranae ). В составе сообществ отмечены проростки Fraxinus pennsylvanica .

Экология и распространение. Сообщества развиваются на мелководьях до 10–15 см, в том числе заболачивающихся, замкнутых пресных водоемов с колеблющимся уровнем воды. Они известны на юге европейской части России (Астраханская область).

Вариант Stachys palustris

Д. в.: Stachys palustris, Chenopodium urbicum, Persicaria minor.

Структура сообществ. Одни из наиболее насыщенных видами сообществ, в которых отмечено произрастание 10–15 видов макрофитов (в среднем – 13). В структуре ценозов выделяются 4 подъяруса: высоких трав с доминированием Typha austro-orientalis , к которому с высоким обилием примешиваются Typha latifolia , Phragmites altissimus и Phalaroides arundinacea ; довольно плотный подъярус трав средней высоты из Oenanthe aquatica , Chenopodium urbicum , Stachys palustris , Bidens tripartita , Sparganium erectum , Echinochloa crus-galli , Butomus umbellatus , Xanthium albinum , также густой подъярус низких трав с доминированием Persicaria minor , Rorippa amphibia , Agrostis stolonifera , Mentha arvensis и присутствием ряда других видов из числа гигрофитов. Почти всегда присутствует подъярус плавающих на поверхности воды гидрофитов, представленный Salvinia natans , Lemna turionifera , Hydrocharis morsus-ranae , иногда Nymphaea alba . В сообществах отмечено небольшое количество проростков Salix alba .

Экология и распространение. Сообщества развиваются на заболачивающихся мелководьях с илистыми донными отложениями замкнутых или слабопроточных пресных водоемов с колеблющимся уровнем воды. Они описаны из Астраханской области.

Субассоциация Typhetum austro-orientalis sparganietosum erectae subass. nov. (табл. 2, синтаксон 10; табл. 5).

Д. в.: Sparganium erectum, Mentha arvensis.

Номенклатурный тип (holotypus) – табл. 5, оп. 16: Астраханская обл., Лиманский р-н, ильмень в окр. пос. Оля, 45.794278° с. ш., 47.523333° в. д., 15.08.2011, авторы – В. Б. Голуб, Е. В. Крутских.

Структура сообществ. Сообщества богаты видами, они включают 10–16 видов макрофитов, в среднем – 12. Травостой высотой 200–300 см, обычно средней густоты. В нем можно выделить 5 подъярусов. Первый подъярус образован Typha austro-orientalis с обилием 3–4 балла, к которому с низким обилием может примешиваться Phalaroides arundinacea. Второй подъярус насыщен видами, образован гело- и гигрофитами: Sparganium erectum, Butomus umbellatus, Nelumbo caspica, Stachys palustris, Bidens tripartita, B. frondosa, Althaea officinalis, Scutellaria galericulata и др. Третий подъярус негустой, в нем присутствуют невысокие гигрогело- и гигрофиты с обилием от + до 1 балла: Persicaria minor, Rorippa amphibia, Agrostis stolonifera, Mentha arvensis, Atriplex prostrata, Plantago intermedia. Четвертый подъярус часто довольно густой, составлен плавающими на поверхности воды укореняющимися (Nymphoides peltata, Nymphaea alba) и неукореняющимися (Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna turionifera, Spirodela polyrhiza) гидрофитами. В сообществах иногда может присутствовать листостебельный мох Drepanocladus aduncus, формирующий подъярус погруженных в воду растений. В составе сообществ отмечены внеярусные растения – лианы Solanum dulcamara и Convolvulus arvensis.

Экология и распространение. Сообщества развиваются на заболоченных берегах и заболачивающихся прибрежных мелководьях проточных и замкнутых пресных водоемов с грубодетритными и илистыми донными отложениями. Распространены на юге европейской части России (в Астраханской области).

Субассоциация Typhetum austro-orientalis ceratophylletosum demersii subass. nov. (табл. 2, синтаксоны 11–15; табл. 6).

Д. в.: Ceratophyllum demersum, Salvinia natans, Stuckenia pectinata, Myriophyllum sibiricum, Najas major.

Номенклатурный тип (holotypus) – табл. 6, оп. 3: Астраханская обл., Наримановский р-н, ильмень в 4.5 км к СЗ от пос. Новокучергановка, 46.294889 ° с. ш., 47.810056 ° в. д., 25.08.2011, авторы – А. Н. Сорокин, О. А. Капитонова.

Структура сообществ. В составе сообществ субассоциации отмечено произрастание от 3 до 11 видов макрофитов (в среднем 5). Травостой высокий (2–4 м), довольно густой, иногда несколько разреженный. В нем можно выделить 5 подъярусов. В подъярусе высоких трав доминирует Typha austro-orientalis , к которому часто примешивается Phragmites altissimus с обилием от + до 3. Очень редко в составе сообществ с невысоким обилием встречаются Phragmites australis , Scirpus hippolyti и Typha latifolia . Изредка формируется подъярус трав средней высоты, в котором с низким обилием отмечены Sparganium erectum , Typha laxmannii , Oenanthe aquatica , Chenopodium urbicum . Еще реже встречаются низкие растения, формирующие третий подъярус, в составе которого встречаются единичные растения Alisma gramineum . Четвертый подъярус образуют плавающие на поверхности воды растения. Он может быть довольно плотным и в его составе отмечены Salvinia natans , Nymphoides peltata , реже – Hydrocharis morsus-ranae , Nymphaea alba , Lemna turionifera , Lemna minor , Spirodela polyrhiza . Подъярус погруженных в воду гидрофитов хорошо развит, довольно густой. В нем часто присутствуют Ceratophyllum demersum , Stuckenia pectinata , Najas major , реже представлены Cladophora glomerata , Vallisneria spiralis , Lemna trisulca , Caulinia minor , Myriophyllum sibiricum , Utricularia australis , Batrachium circinatum , часто встречаются харовые водоросли ( Chara sp.).

Экология и распространение. Сообщества встречаются на мелководных участках замкнутых или слабопроточных пресных водоемов с мощным слоем илистых донных отложений. Они описаны из Астраханской области.

Вариант typica

Д. в.: Ceratophyllum demersum.

Структура сообществ. Простые по структуре сообщества до 3.5 м в высоту, составленные 3–4 видами, в которых выделяется всего 2 подъяруса – высоких и погруженных в воду трав. В первом подъярусе доминирует Typha austro-orientalis , к которому иногда примешивается Phragmites australis , имеющий невысокое обилие. Во втором подъярусе, кроме доминирующего Ceratophyllum demersum , встречаются харовые водоросли, иногда с довольно высоким обилием (3 балла).

Экология и распространение. Сообщества встречаются на прибрежных мелководьях замкнутых или слабопроточных пресных водоемов с мощным слоем илистых донных отложений. Они распространены на юге европейской части России (в Астраханской области).

Вариант Salvinia natans

Д. в.: Ceratophyllum demersum, Salvinia natans.

Структура сообществ. В ценозах от 3 до 11 видов (в среднем – 7). Травостой до 2–4 м в высоту, в нем четко выделяется 4 подъяруса. Первый подъярус высоких трав, часто довольно густой, составлен наиболее высокими растениями. В нем доминирует Typha austro-orientalis , к которому с разным обилием (от + до 3 баллов) могут примешиваться другие высокотравные гелофиты ( Phragmites altissimus , Typha latifolia , Scirpus hippolyti ). Второй подъярус трав средней высоты формируется редко, представлен Sparganium erectum , Oenanthe aquatica , Chenopodium urbicum , Typha laxmannii , имеющими невысокое обилие. Третий подъярус плавающих на поверхности воды растений формируется всегда, он плотный, представлен доминирующей Salvinia natans и другими гидрофитами: Nymphoides peltata , Nymphaea alba , Hydrocharis morsus-ranae , реже встречаются представители семейства рясковых: Spirodela polyrhiza , Lemna turionifera , L. minor . Четвертый подъярус погруженных в воду растений, как правило, также довольно плотный, в котором доминирует Ceratophyllum demersum с возможным присутствием других гидрофитов: Lemna trisulca , Vallisneria spiralis , Najas major , Caulinia minor , реже встречаются Utricularia australis , Batrachium circinatum , и макроводоросль Cladophora glomerata .

Экология и распространение. Сообщества характерны для заболачивающихся прибрежных мелководных участков и заболоченных берегов проточных (протоки, каналы) и замкнутых (ильмени) пресных водоемов с мощными илистыми донными отложениями и колебанием уровня воды в течение сезона вегетации. Они встречаются на юге европейской части России и описаны из Астраханской области.

Вариант Stuckenia pectinata

Д. в.: Stuckenia pectinata.

Структура сообществ. Отличительной особенностью ценозов варианта является невысокое видовое разнообразие (3–4 вида) и формирование лишь 2 подъярусов травостоя. Первый подъярус высотой 3–3.5 м образован негустыми зарослями Typha austro-orientalis . В его составе может также присутствовать Phragmites altissimus с довольно высоким обилием. Второй подъярус составлен двумя постоянно присутствующими видами – Ceratophyllum demersum и Stuckenia pectinata .

Экология и распространение. Сообщества формируются на мелководьях до 1 м глубины замкнутых или слабопроточных пресных водоемов с плотным дном или грубодетритными донными отложениями. Они описаны из Астраханской области.

Вариант Myriophyllum sibiricum

Д. в.: Myriophyllum sibiricum.

Структура сообществ. В составе сообществ отмечено 3–6 видов макрофитов. Травостой относительно невысокий (2–3 м), но довольно густой (ОПП 65–95 %). В травостое выделяется от 2 до 4 подъярусов. В верхнем подъярусе доминирует Typha austro-orientalis с частым присутствием Phragmites altissimus , реже отмечено произрастание Typha australis . Второй и третий подъярусы формируются не всегда, представлены Sparganium erectum (подъярус трав средней высоты) и Salvinia natans (подъярус плавающих на поверхности воды трав), которые имеют невысокое обилие. В четвертом подъярусе отмечено постоянное присутствие Ceratophyllum demersum и Myriophyllum sibiricum , реже встречаются Najas major , Stuckenia pectinata и харовые водоросли ( Chara sp.).

Экология и распространение. Сообщества характерны для прибрежных мелководных участков до 1 м глубины замкнутых или слабо проточных пресноводных водоемов с толстым слоем илистых донных отложений. Описаны из Астраханской области.

Вариант Najas major

Д. в.: Najas major.

Структура сообществ. Сообщества содержат от 4 до 7 видов макрофитов (в среднем – 5). Травостой высотой до 2–2.5 м, густой (ОПП 100 %) за счет высокого обилия погруженных в воду растений. В травостое выделяются только два подъяруса: высоких трав и погруженных в воду гидрофитов. Очень редко может формироваться подъярус низких трав, представленный низкотравными гелофитами ( Alisma gramineum ) с низким обилием (+). Подъярус высоких трав образован доминантом сообществ – Typha austro-orientalis с обилием 1–2 балла, к которому очень редко может примешиваться Phragmites altissimus с низким обилием (+). В подъярусе погруженных трав высокое обилие имеют Ceratophyllum demersum (2–5) и Najas major (1–4). Остальные виды встречаются в составе сообществ редко, как правило, имеют невысокое обилие (от + до 1), однако, некоторые из них могут быть и более обильными, например, Myriophyllum sibiricum (2 балла), Stuckenia pectinata (до 3 баллов).

Экология и распространение. Сообщества встречаются на мелководьях до 1 м глубины слабопроточных пресных водоемов с толстым слоем илисто-детритных донных отложений. Описаны из Астраханской области.

О бсуждение

Типовая секция рода Typha L. включает несколько близких видов, которые, тем не менее, существенным образом различаются морфологически. Typha austro-orientalis был описан по растениям из Волгоградской области, указан для Нижнего Дона, Поволжья, Южного Урала, Казахстана и Узбекистана (Mavrodiev, Suhorukov, 2006), однако, как показали исследования последних лет, распространен шире и в настоящее время отмечен и в других районах европейской части России (Reshetnikova, Krylov, 2013; Kapitonova, Kapitonov, 2016), а также в Западной Сибири (Kapitonova, 2017). Как правило, везде вид образует сообщества, где выступает в качестве доминанта и эдификатора. Формируемые им ценозы визуально и экологически отличаются от сообществ, образованных близкими видами рогозов, прежде всего, Typha angustifolia и T. linnaei , благодаря таким характерным для T. austro-orientalis признакам, как высота надземных побегов (до 5.5 м), крупные размеры всех частей побегов (стебель, листья, соцветия), широкий спектр заселяемых экотопов (от сырых берегов до глубоководных участков водоемов, как пресных, так и солоноватоводных), а также ареалом (пустынная, степная и лесостепная природные зоны Евразии, реже – крайний юг лесной зоны). Использование многими авторами названия Typha angustifolia в широком смысле, в том числе в рамках проводимых геоботанических работ на рассматриваемых нами территориях, прежде всего, в Нижнем Поволжье, не позволяют в настоящее время разграничить сообщества ассоциации Typhetum austro-orientalis ass. nov. от сообществ других близких рогозов по флористическому критерию, поскольку ранее все они традиционно относились к ассоциации Typhetum angustifoliae Pignatti 1953. Для установления флористических различий между сообществами ассоциаций близких видов рогозов, входящих в типовую секцию рода, необходимы дополнительные исследования с анализом флористического состава ценозов с доминированием этих видов, желательно с максимальным охватом геоботаническими описаниями современного ареала T. austro-orientalis и других указанных видов рогозов.

З аключение

На основе материалов геоботанических описаний сообществ с доминированием рогоза юго-восточного ( Typha austro-orientalis ) описана новая для науки ассоциация Typhetum austro-orientalis ass. nov. с 6 субассоциациями и 13 вариантами.

Спектр экотопов, на которых встречаются сообщества ассоциации, достаточно широк: от влажных берегов до глубоководных участков водоемов. Фитоценозы были описаны на влажных, сырых, заболоченных, обводненных берегах, на прибрежных, в том числе заболачивающихся, мелководьях до 1 м глубиной и на относительно глубоководных (глубина 1–1.5 м) участках пресных и слабосолоноватых, замкнутых или слабопроточных, естественных, антропогенно трансформированных или искусственных водоемов (ильмени, протоки, ерики, бессточные озера, запруды, мелиоративные каналы) с грубодетритными, илистыми, илисто-песчаными грунтами, постоянным или колеблющимся в течение сезона вегетации уровнем воды. Сообщества ассоциации распространены на юге европейской части России, в Предуралье, в Западной Сибири и описаны из Астраханской области, юга Удмуртской Республики, юга Тюменской области. Мы полагаем, что они могут встречаться также в других регионах, где отмечено произрастание T. austro-orientalis , в частности, на Нижнем Доне, на Южном Урале, в Казахстане и Узбекистане.

Авторы глубоко признательны д-ру биол. наук, проф. В.Б. Голубу и Е.В. Крутских (ИЭВБ РАН, г. Тольятти) за предоставленную возможность работы в Астраханской области в рамках проектов РФФИ 11-04-00015-а и 12-04-32202 мол_а и использования геоботанических описаний для публикаций. Авторы благодарят А.Н. Сорокина (г. Тольятти) за участие в совместной работе на территории ЗПИ и Н.В. Литвинову (АГПБЗ, г. Астрахань) за помощь при проведении полевых работ на территории АГПБЗ.

Работа выполнена в рамках госзаданий ТКНС УрО РАН (№ 122011800529-3), ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН (№ 121051100099-5), БИН РАН (№ 121032500047-1) и ИЭВБ РАН – филиала СамНЦ РАН (№ АААА-А17-117112040040-3); полевая часть исследований в Астраханской области в 2011 и 2013 гг. осуществлена на средства грантов РФФИ (11-04-00015-а, 12-04-32202 мол_а).

Список литературы Новая ассоциация Typhetum austro-orientalis ass. Nov. (Phragmito-magnocaricetea Klika in Klika et Nov'ak 1941) из России

- [Atlas.] Атлас Тюменской области. 1971. Вып. 1. М.-Тюмень. Листы 1-27.

- [Belevich] Белевич Е.Ф. 1963. Районирование дельты Волги. — Фауна и экология птиц дельты р. Волги и побережий Каспия: Труды Астраханского заповедника, 8: 401421.

- [Bobrov, Chemeris] Бобров А.А., Чемерис Е.В. 2003. Описание растительных сообществ в водоемах и водотоках и подходы к их классификации методом Браун-Бланке. — В кн.: Гидроботаника: методология, методы: Материалы школы по гидроботанике. Рыбинск. С. 105-117.

- Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Wien-New York. 865 S.

- [Cherepanov] Черепанов С. К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб. 992 с.

- [Delta.] Дельта Волги. Эволюция природной среды в условиях изменений климата. 2019. М. 168 с.

- Golub V.B., Losev G.A., Mirkin B.M. 1991. Aquatic and hygrophytic vegetation of the Lower Volga valley. — Phytocoenologia. 20(1): 1-63.

- [Golub et al.] Голуб В.Б., Новикова Н.М., Чорбадзе Н.Б. 1986. Динамика растительности западных подстепных ильменей дельты Волги в условиях регулируемого водного стока. — Водные ресурсы. 1: 110-116.

- Golub V.B., Tchorbadze N.B. 1995. Vegetation communities of western substeppe ilmens of the Volga delta. — Phytocoenologia. 25(4): 449-466.

- Hennekens S.M. 1996. TURBO(VEG). Software package forinput, processing, and presentation of phytosociological data. Users guide. Version July 1996. IBN-DLO, Lancaster. 52 p.

- [Isachenko, Shlyapnikov] Исаченко А.Г., Шляпников А.А. 1989. Природа мира: Ландшафты. М. 504 с.

- [Kapitonova] Капитонова О.А. 2017. Новые для Тюменской области виды макрофитов. — Бюл. МОИП. Отд. Биол. 122(3): 74-75.

- Kapitonova O.A., Kapitonov V.I. 2016. The First Record of Typha austro-orientalis (Typhaceae) in the Udmurt Republic. — Russian J. Biol. Inv. 7(2): 168-173. https://doi.org/10.1134/S2075111716020090

- [Kapitonova et al.] Капитонова O.A., Крутских Е.В., Литвинова Н.В. 2013. Материалы к изучению флоры водоемов и водотоков Астраханского заповедника. — Изв. Самарского науч. центра РАН. 15, 3(7): 2139-2149.

- [Kapitonova, Mavrodiev] Капитонова О.А., Мавродиев Е.В. 2017. Типовая секция рода рогоз (Typha L., Typhaceae) в Сибири: таксономический состав, распространение и экология. — В кн.: Проблемы изучения растительного покрова Сибири: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию проф. А.В. Положий (Томск, 24-26 октября 2017 г.). Томск. С. 152-154.

- [Kapitonova et al.] Капитонова O.A., Сорокин А.Н., Крутских Е.В., Иванова А.В. 2011. Материалы к изучению флоры водных макрофитов западных подстепных ильменей. — Вестн. Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. Сер. «Экология». 12: 137143.

- [Laktionov et al.] Лактионов А.П., Афанасьев В.Е., Капитонова О.А. 2020. Конспект флоры Астраханского государственного природного биосферного заповедника. — Фиторазнообразие Восточной Европы. 14(4): 398-419. https://doi.org/10.24411/2072-8816-2020-10083 ^

- Landucci F., Tichy K., Sumberová M., Chytry M. 2015. Formalized classification of species-poor vegetation: a proposal of a consistent protocol for aquatic vegetation. — J. Veg. Sci. 26: 791-803. https://doi.org/10.1111/jvs.12277

- [Lisitsyna et al.] Лисицына Л.И., Папченков В.Г., Артеменко В.И. 2009. Флора водоемов Волжского бассейна. Определитель сосудистых растений. М. 219 c.

- [Mavrodiev, Kapitonova] Мавродиев Е.В., Капитонова О.А. 2015. Таксономический состав рогозовых (Typhaceae) флоры европейской части России. — Новости сист. высш. раст. 46: 5-24.

- [Mavrodiev, Suhorukov] Мавродиев Е.В., Сухоруков А.П. 2006. Некоторые новые и критические таксоны флоры крайнего юго-востока Европы. — Бюл. МОИП. Отд. Биол. 111(1): 77-83.

- [Mirkin et al.] Миркин Б.М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. 1989. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии. М. 223 с.

- Mucina L., Bültmann H., DierBen K., Theurillat J.-P., Raus T., Carni A., Sumberová K., Willner W., Dengler J., Gavilán García R., Chytry M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniels F. J. A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovic M., Schaminée J. H. J., Lysenko T., Didukh Y. P., Pignatti S., Rodwell J. S., Capelo J., Weber H. E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S. M., Tichy L. 2016. Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities // Appl. Veg. Sci. 19(1): 3-264. https://doi.org/10.1111/avsc.12257

- [Papchenkov] Папченков В.Г. 2001. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья: монография. Ярославль. 214 с.

- POWO. Typha austro-orientalis Mavrodiev. URL: https://powo.science.kew.Org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77079414-1 (Accessed: 20.01.2023).

- [Rakov et al.] Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М. 2014. Сосудистые растения Ульяновской области / Флора Волжского бассейна. Т. II. Тольятти. 295 с.

- [Rastitel'nost'...] Растительность Европейской части СССР. 1980. Л. 429 с. [Rastitel'nyj...] Растительный покров Западно-Сибирской равнины. 1985. Новосибирск. 251 с.

- [Reshetnikova, Krylov] Решетникова Н.М., Крылов А.В. 2013. Дополнения к флоре Калужской области по материалам 2010 г. — Бюл. МОИП. Отд. Биол. 118(3): 67-69. [Rysin] Рысин И.И. 1998. Овражная эрозия в Удмуртии. Ижевск. 274 с. Theurillat J.-P., Willner W., Fernández-González F., Bültmann H., Carni A., Gigante D., Mucina L., Weber H. 2021. International Code of Phytosociological Nomenclature. 4th edition. — Appl. Veg. Sci. 24: e12491. https://doi.org/10.1111/avsc.12491

- Tichy L. 2002. JUICE, software for vegetation classification. — J. Veg. Sci. 13: 451-453. Vázquez F.M. 2012. Revisión del género Typha Tourn. ex L. (Typhaceae), en Extremadura (España). — Fol. Bot. Extremad. 6: 5-17.

- Vegetace Ceské republiky. 3. Vodní a mokradní vegetace. 2011. Vyd. 1. Praha. 828 s. WFO. Typha austro-orientalis Mavrodiev. Published on the Internet: http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000810540 (Accessed: 20.01.2023).

- [Yaroshenko] Ярошенко П.Д. 1969. Геоботаника: пособие для студентов пед. вузов. М. 200 с.

- [Zapadnaya...] Западная Сибирь / Под ред. Г.Д. Рихтера. 1963. М. 488 с.