Новая формация: бесклассовое общество, или информационный капитализм

Автор: Ермаков Михаил Александрович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Коммуникации и общество

Статья в выпуске: 9, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается процесс становления информационного общества как результат множественных преобразований с точки зрения формационного подхода. Производится анализ ключевых тенденций трансформационного процесса, рассматривается модель социальной структуры информационного общества.

Информационное общество, формация, базис, средства производства, стоимость, социальная структура, сфера обслуживания

Короткий адрес: https://sciup.org/170167124

IDR: 170167124

Текст научной статьи Новая формация: бесклассовое общество, или информационный капитализм

В озникшая в 1960 - х гг. концепция информационного обще -ства, несмотря на десятилетия разработок данной области знания, не имеет ни общепринятого определения, ни доста точно прочной методологической базы, ни даже всеобщего призна-ния как этап будущего развития общества. Все же данный термин определенно предоставляет возможность консолидации усилий исследователей, ограничивая их одной, пусть и достаточно общей, исследовательской областью при решении важнейшей проблемы — исследования объективных законов функционирования общества в настоящее время.

Наши суждения исходят из первоначальной предпосылки, что трансформационный процесс социальной системы сегодня идет особенно активно и, как следствие, чрезвычайно актуальна по становка вопроса о будущем развитии всего социума. Несмотря на то что некоторые исследователи, в частности, В.Л. Иноземцев, считают, что «признаки нового строя не могут быть четко названы и описаны, пока не будет завершено хотя бы в основном его формирование»1, мы в большей степени склоняемся к обоснованию необходимости исследовать процесс разноуровневой системной трансформации здесь и сейчас. Мы попробуем встроить собствен -ную логику в трактовку системных преобразований, изложенных известным социологом И. Валлерстайном. Данный период он оха-рактеризовал следующим образом: «...[социум] первой половины XXI века по своей сложности, неустойчивости и вместе с тем откры-тости намного превзойдет все, виденное нами в веке XX-м»2.

Он мотивирует данное высказывание следующими тезисами.

Каждой системе действительно уготован этап преобразования (своего рода период гибели системы), и система индустриального уклада общества уже вступила в свою завершающую стадию раз вития. Бифуркационный период, наступивший или наступающий, есть ключевой момент в построении следующей, постиндустриаль ной системы. На систему, выведенную из состояния равновесия, каждое отдельное воздействие оказывает значительное влияние, закладывающее фундамент системы будущего.

Опираясь на предположение о том, что современное общество уже переживает бифуркационные метаморфозы, о которых говорил Валлерстайн, мы можем сделать вывод, что исследование текущих закономерностей развития столь важно, сколь велики последующие изменения, ими спровоцированные. Анализ данных закономерностей позволит смоделировать образ постиндустриального общества, т.к. данные воздействия приобретают системную характеристику, становясь фундаментом новой конструкции, стремящейся к восстановлению состояния равновесия.

П р и н ц и п и а л ь н ы м к а т ал и з а т о р о м трансформационных преобразований современности, характеризующих начало процесса перехода из одной общественноэкономической формации в другую, является, как и во всей формационной теории К. Маркса, изменение производительных сил. А в нашем случае – именно той их части, которая связана с производством информации, т.е. средств труда, определяющих направление развития всей системы производительных сил в настоящий момент. Данной закономерностью мы можем объяснить тот факт, что многие теоретики излишне зацикливаются на достижениях современных информационных технологий как доказательной базе формирования «нового общества». Средства труда, т.е. многочисленные компьютерные технологии, технологии коммуникации и другая техника, которую обобщенно принято относить к категории «высокотехнологичного оборудования», сегодня играют ключевую роль во взаимоотношениях людей и в их отношении к преобразуемой природе. Крайне важно отметить, что именно данные технологии являются первопричиной всех социальных изменений, а отнюдь не сложившаяся социальная потребность в этих изменениях, не чья-то целенаправленная деятельность. Так, первые компьютеры не воспринимались обществом с большим энтузиазмом. Бурное развитие технологий, вылившееся в появление принципиально новых средств труда, позволило выйти на уровень использования и обработки инновационных предметов труда, составными элементами которых являются информация и знания. Тем самым мы можем обобщить, что научно-технический прогресс, происходивший в ХХ в. в различных областях знания, спровоцировал изменения в средствах производства, которые, в свою очередь, сформировали социальный заказ на работников, способных использовать новые средства производства для извлечения прибавочной стоимости. Меняющиеся производительные силы вызвали цепную реакцию в сопряженных с ними производственных отношениях.

Изобразить процесс трансформации производственных отношений мы можем на примере тех тенденций, которые на протяжении последних 30 лет в мире (последних 10 лет в России) происходят в системе организации производства. В эпоху индустриализации промышленность шагнула за пределы возможностей удовлетворения естественных потребностей человека, стало быть, логичным с точки зрения капиталистической организации общества шагом является создание новых потребностей, удовлетворение которых позволяет развивать экономику далее. Таких потребностей, которые смогли бы обеспечить баланс в синхронном развитии экономических отношений (производственных отношений) и применение в них усложняющихся производительных сил, а равно подразумевающих сохранение и даже упрочение позиций экономически развитых стран (экономикотехнологическая сегментация). Подобная схема, естественная для капиталистических отношений, имеет вполне очевидные пределы развития – в литературе данные тенденции обобщенно описываются термином «общество потребления». Искусственно регулируемый спрос – грандиозная заслуга маркетинга, реализуемая не только за счет создания потребностей. Спрос расширяется за счет целого ряда разнообразных приемов и методов прямого, зачастую подсознательного воздействия на покупателей: брендинга, медиапланирования, позиционирования и даже закона Мерфи1, адаптированного для сферы рекламы. Классический закон экономики, гласящий, что спрос определяет предложение, больше не действует, точнее, в ряде случаев он заменяется на противоположный. Предложение как характеристика инновационной, прецедентной экономики информационного общества создает потребность в особых символических (абстрактных) свойствах товаров и услуг, абсурдных с точки зрения всех предшествующих формаций, провоцируя тем самым появление спроса на особые «информационные» блага.

В подтверждение вышесказанного можно привести слова С. Джобса, основателя и идейного вдохновителя корпорации Apple , ставшей одним из эталонов, прообразов компании информационной эпохи: «Создавать продукт, опираясь на фокус-группы, по-настоящему трудно. Чаще всего люди не понимают, что им на самом деле нужно, пока сам им этого не покажешь»1.

Еще одной неотъемлемой составляющей процесса эволюции производственных отношений в условиях рынка является развитие и усложнение системы управления, т.е. администрирование. В литературе также упоминаются иные обозначения данной составляющей: деловое администрирование и бизнес-администрирование. Распространение данного направления деятельности ознаменовало формирование своеобразной прослойки в схеме перманентного (по Марксу) противостояния между классами буржуазии и пролетариата. И этой прослойкой явилась отнюдь не интеллигенция, а менеджмент. Менеджеры среднего и высшего звена – группа, уже не относимая к обычным наемным работникам, но и не являющаяся при этом собственником средств производства в полном смысле слова. Менеджменту предприятия присущи черты, характерные для «самозанятых» работников: значительная доля творческой составляющей в труде и возможность распоряжаться капиталом предприятия в широких пределах. И именно успешная деятельность менеджмента среднего и топ-уровня во многом обеспечивала предприятию достижение конкурентного преимущества (при прочих равных условиях), а собственнику (собственникам) – сверхприбыли. Это отразилось в привилегированном положении данной группы работников в иерархической структуре предприятия, а значит, гарантировало высокий статус в социальной структуре общества. Индикатором чрез- вычайно высокой престижности данного направления деятельности мы можем считать ажиотаж вокруг программ по обучению управлению с присвоением международной квалификации МВА (магистр бизнес-администрирования). Отдельно необходимо выделить подобного рода тенденции в России, но связанные со сферой государственного управления – здесь происходит всплеск популярности направления «Государственное и муниципальное управление».

Все обозначенные выше элементы системы производства, ставшие нормой для развитого рыночного общества, существенно видоизменяют характеристики продукта труда. Различные технологии и методики ведения конкурентной борьбы и бизнеса, рожденные в XX–XXI вв., накапливаются в изначальной потребительной стоимости товара, подчас растворяя ее, а в некоторых случаях – и целиком заменяя ее на виртуальную, символическую. Е. Масуда, один из отцов-основателей концепции информационного общества, писал, что в «информационно емком» товаре происходит увеличение составляющей маркетинга, креатива и инноваций в его стоимости: «Производство информационного продукта, а не продукта материального будет движущей силой образования и развития общества»2.

Из описанных нами в наиболее общем виде тенденций, происходящих в базисе уже не индустриального, но еще и не информационного общества, мы можем вывести, каким изменениям будет подвержена социальная структура посттрансформационного общества.

В первую очередь, мы предлагаем разграничить некогда единую сферу обслуживания, подразделяя ее на «традиционную», к которой мы относим продавцов, бухгалтеров, сотрудников кадровых служб, секретарей и некоторые другие профессии (специфика работы этих профессий связана с выполнением шаблонной деятельности); и «инновационную» сферу обслуживания, где деятельность специалистов сопряжена с повышенной социальной и экономической значимостью и основывается преимущественно на творческой составляющей, т.е. ориентирована на со здание инн оваций. К данной категории

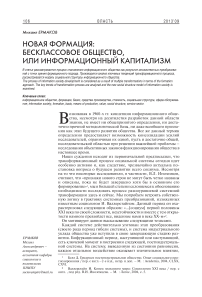

Таблица 1

|

Страта |

Класс |

Обозначение |

Сфера деятельности |

Специфика труда |

Профессии |

|

о 1^ и у S 3 и m |

собственники |

информационные собствен-ники |

собственность на информационные средства производства |

||

|

индустриальные собствен-ники |

собственность на индустриальные средства производства |

||||

|

наемные работники |

«новые профессионалы» |

топ-менеджеры предприятий и организаций различных направлений деятельности / политические деятели высшего уровня государственного управления |

|||

|

«инновационная сфера» обслуживания |

использование информационных средств производства |

трейдеры; экономисты; редакторы, журналисты, маркетологи; менеджеры (в т.ч. и госслужащие); работники PR и т.д. |

|||

|

о ч и у CD и |

наемные работники |

«новые профессионалы» |

«инновационная сфера» обслуживания |

высокая квалификация, труд обладает повышенной социальной и/или экономической значимостью |

преподаватели; учителя; врачи; юристы; летчики гражданской авиации, военные, полиция и т.д. |

|

сфера искусства и культуры |

актеры; режиссеры; музыканты; дирижеры и т.д. |

||||

|

«инновационная сфера» промышленности |

использование компьютерных технологий и средств коммуникации |

операторы автоматизированных производственных комплексов; инженеры; химики; биологи и т.д. |

|||

|

о ч и у к о CD о л о и |

наемные работники |

инфор-мацион-ные бедняки |

«традиционная сфера» обслуживания |

выполнение шаблонной деятельности |

продавцы; бухгалтеры; сотрудники кадровых служб; секретари и т.д. |

|

«традиционная сфера» промышленности |

выполнение рутинных операций, труд, не требующий значительной подготовки |

слесари; электрики; механики; металлурги; шахтеры; разнорабочие и т.д. |

|||

|

сфера неквалифицирован-ного труда |

грузчики; официанты; дворники; уборщики и т.д. |

||||

Социальная структура посттрансформационного общества

относятся и ряд профессий, ранее считавшихся традиционными и для доин-дустриального периода: преподаватели, учителя и медики высших квалификаций. Помимо этого, отметим ряд направлений деятельности, характерных для индустрии текущего состояния развития: трейдеры, экономисты, редакторы, журналисты и многие-многие другие. Особняком мы выделим профессии, связанные с менеджментом и маркетингом, ставшие неотъемлемым атрибутом системы производства. Деятельность данных специалистов не систематизирована какими-либо априорными образцами (шаблонами), во многом ситуативна, она подчинена креативности и на выходе предполагает создание и внедрение какого-либо нового продукта, т.е. инновации.

Мы признаем, что зачастую невозможно провести четкий водораздел между различными направлениями сферы услуг, дифференцируя их по степени приоритетности. Таким образом, речь идет о более глубинной характеристике, затрагивающей внутреннюю неоднородность каждого отдельного направления обслуживающей деятельности.

Индустриализация и бурный научнотехнический прогресс XX в. сформировали предпосылки для практически безграничного роста производственных мощностей, сопряженных со снижением себестоимости производства, в частности за счет автоматизации производства. Мы выделяем два основных слоя работников в меняющейся структуре рынка.

Группа высококвалифицированных специалистов и инженеров, работающих со сложными и высокотехнологичными устройствами, а также работников, способных использовать информационные средства труда. Труд данных специалистов основан на креативной составляющей, сопряжен с трудоемким процессом подготовки и обладает повышенной социальной и/или экономической значимостью. К подобному типу работников мы относим специалистов «инновационной» сферы обслуживания; работников сферы промышленности, чья деятельность сопряжена с инновационными компьютерными технологиями и системами коммуникации, например операторов автоматизированных производственных комплексов; а также некоторые инженерные профессии, унаследованные от индустриального этапа, например конструкторов, химиков, биологов и пр., значимой составляющей труда которых является продуктивная, т.е. инновационная деятельность. Данную категорию мы будем называть «новыми профессионалами».

Кластер специальностей, не требующих многосложной подготовки и высшего образования: специалисты «традиционной» сферы обслуживания; ряд рабочих профессий (слесари, электрики, механики, металлурги, горняки и т.п.); разнорабочие и профессии, связанные с низкой квалификацией (грузчики, официанты, дворники и т.д.).

Социальная структура посттрансформационного общества представлена в табл. 1.