«Новая» группа топоров из Западной Сибири

Автор: Соловьев А.И., Соловьева Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В музеях Западной Сибири и в частных коллекциях присутствует серия предметов, представляющих собой случайные находки железных проушных топоров, любопытных изделий с нехарактерным для классических форм топоров асимметричным сечением, образовавшимся за счет полного уплощения одной из сторон бойка. Именно эта особенность бойка позволяет выделить данные изделия в самостоятельную группу со своим внутренним типологическим членением, насчитывающим три разновидности предметов. В настоящее время, в силу высокого совершенства и универсальности топоров, есть определенные затруднения при интерпретации этих изделий как оружия, за исключением случаев особых комбинированных форм с дополнительными поражающими элементами в виде выступающих, часто заостренных, шпеньков на их обушной части. Указанием на военное назначение такого древкового ударного орудия может служить также орнаментация предметов. Внешние характеристики рассматриваемых изделий: усиленный в ряде случаев дополнительными металлическими пластинами обух, приостренная, выдающаяся вперед передняя часть лезвия - носок; вырез в верхней кромке задней части тулова топора, позволяющий перехватывать древко вплотную к обуху и наносить в тесноте рукопашной схватки колющие удары острым носком; трубчатая втулка вокруг отверстия для крепления рукояти - проуха, усиливающая слабое место сочленения несущей и рабочей частей; орнаментация лицевой стороны изделий разнообразными насечками и, наконец, размеры одного из выделенных типов - позволяют исключить все эти изделия из круга рабочих топоров и отнести их к категории оружия. Будучи русским по происхождению, оно могло не только использоваться русскими служилыми людьми, но и попадать в руки вооруженных представителей аборигенных военных организаций.

Топор, тип, группа, асимметричное сечение, рабочий инструмент, комбинированное оружие, война

Короткий адрес: https://sciup.org/14522257

IDR: 14522257 | УДК: 903.225

Текст научной статьи «Новая» группа топоров из Западной Сибири

В музеях Западной Сибири, а теперь уже и в частных коллекциях сформировалась серия предметов, представляющих собой случайные находки железных проушных топоров. В этом нет ничего удивительного, ибо комбинация бойка и рукояти, прекрасно приспособленная для разного вида работ, связанных с возможностями расчленения массива материала, является одним из древнейших инструментов производственной и военной деятельности человека начиная с ранних этапов его истории. Вариантов соединения несущей и ударной частей орудия, при всем кажущемся их разнообразии, совсем не много. Фактически речь идет о втульчатом, проушном и комбинированном (через посредник, входящий одним концом во втулку бойка и имеющий на другом отверстие – проух – для соединения его с рукоятью) принципах. Крайне важным для использования древкового рубящего орудия оказывается пространственное взаимное расположение осей рукояти и бойка, превращающее предмет в топор либо тесло. В тех случаях, когда функ- ным, практически прямым носком, длинным дуговидным лезвием, оттянутой назад и приподнятой к рукояти пяткой, верхняя кромка которой дублирует контур нижележащего рабочего участка. Благодаря такой конструкции топор имеет длинную режуще-рубящую часть, с одной стороны значительно облегченную за счет этого самого «выреза», с другой – весьма массивную за счет толщины тела изделия. Бородка отсутствует. Заточка лезвия односторонняя – справа налево в сторону плоской стороны. Правая, «рельефная» часть топора ниже обушной части орнаментирована шестью параллельными «гребенчатыми» канавками и узкой дугообразной линией, параллельной верхней кромке «выреза», дополненной цепочкой небольших насечек. Размеры: высота – 140 мм, длина лезвия – 145 мм, ширина – 41 мм, максимальная толщина под обухом 17 мм, площадка обуха 45 × 45 мм.

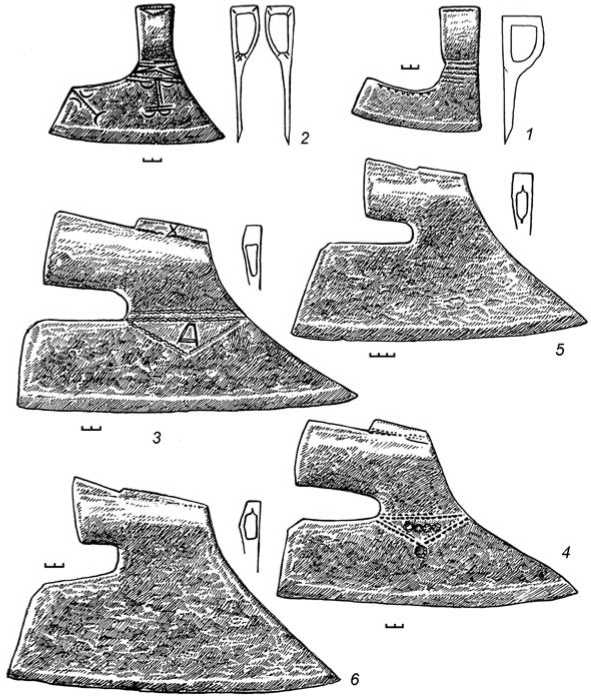

Тип 2 – 1 экз. (см. рисунок, 2). Небольшой тонкостенный топор с острым носком, полукруглым лезвием, оттянутой назад приостренной пяткой и плавным вырезом верхней кромки тыла трапе- циональная диагностика орудия затруднена (втульчатые образцы), важнейшее значение приобретает анализ продольного сечения ударной части. Не повторяя сказанного ранее [Соловьев, 1983], отметим, что ударной части топора присуща правильная клиновидная форма сечения в отличие от полуклиновидной у тесла. Вместе с тем в музейных коллекциях региона присутствует некоторая серия любопытных изделий с нехарактерным для классических форм топоров сечением, представляющим собой полуклин. И если бы не совершенно очевидное для этих орудий соотношение направлений осей рукояти и лезвия, задаваемое проухом, и форма рабочей части, производственная их диагностика могла бы вызвать определенные затруднения. Однако именно данная особенность бойка – полук-линовидное сечение за счет полного уплощения одной из сторон, – позволяет выделить эти изделия в самостоятельную группу со своим внутренним типологическим членением.

В настоящее время можно говорить о трех типах изделий.

Тип 1 – 1 экз. (см. рисунок, 1 ). Сравнительно небольшое массивное плоскообушное изделие со слабо выделен-

Топоры с асимметричным сечением.

1 – тип 1; 2 – тип 2; 3 , 4 – тип 3, узколезвийный вариант; 5 , 6 – тип 3, широколезвийный вариант.

1, 3, 5 – Новосибирский областной краеведческий музей; 2 – археологический музей НГПУ; 4, 6 – Колпашевский краеведческий музей.

циевидной рабочей части. Бородка отсутствует. Декор «выпуклой» правой части выполнен серией тонких зубчатых линий в сочетании с полулунными насечками. Заточка односторонняя – справа налево. Торцевые части бойка декорированы у проуха серией коротких насечек. Размеры: высота – 155 мм, длина лезвия – 197 мм, ширина варьирует от 55 до 75 мм, максимальная толщина под обухом – 5 мм, площадка обуха – 45 × 45 мм, наибольшая толщина (верхняя площадка проуха) – 10 мм. Случайная находка в Северном р-не Новосибирской обл. [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 177, табл. XXVII].

Тип 3 – 5 экз. (см. рисунок, 3–6 ). Наиболее крупные массивные топоры, фактически уже секиры. Представляют собой «утюгообразные» бойки с широкой скругленной рубящей частью, выдвинутым вперед острым носком, оттянутой назад пяткой, трубчатым массивным проухом, с широким горлом и зауженным с передней стороны отверстием, массивной ударной площадкой обуха, усиленной наварной металлической пластиной. Заточка лезвия односторонняя – справа налево. Выделяются два варианта, различающиеся шириной и массивностью лезвия и длиной трубчатой втулки. Первый – узколезвийный (2 экз.) (см. рисунок, 3, 4 ), декорирован с выпуклой стороны насечками, формирующими зубчатые линии, которые создают ниже проуха треугольные фигуры с заполнением в виде серии насечек, образующих трапециевидную фигуру, или круглых граненых углублений. Наварная площадка обуха подчеркнута по основанию декоративной линией. Размеры: высота изделия 200–201 мм, длина лезвия 340–360 мм, ширина в районе пятки 90–95 мм, максимальная толщина под обухом 10–13 мм, площадка обуха – 16 × 71 мм. Длина «трубки» обуха – 85 мм, максимальная ширина втулки 68–70 мм.

Второй вариант – широколезвийный (3 экз.) (см. рисунок, 5, 6 ), отличается отсутствием декора, большей шириной рабочей части и короткой втулкой. Размеры: высота 210–230 мм, длина лезвия 366–367 мм, ширина в районе пятки 120–127 мм, максимальная толщина под обухом 14–16 мм, площадка обуха 16–25 × 60–87 мм.

Все эти изделия происходят из разных районов лесного Новосибирского, Томско-Нарымского Приобья и Васюганья. В целом принадлежность находок к кругу изделий русских ремесленников несомненна.

Определение назначения топоров, когда нет явных подсказок, почти всегда вызывает затруднения, особенно когда это касается западно-сибирских материалов. На фоне находок последнего 396

времени, явивших рынку древностей трудами «поисковиков» и «черных археологов» великолепные предметы средневекового вооружения, как клинкового, так и защитного, вопрос о военном использовании топоров как будто совсем утрачивает свою актуальность. Вместе с тем этот бесспорно выдающийся предмет, с каменного века использовавшийся не только для рубки деревьев, но и, особо подчеркнем, для надежного поражения живой силы неприятеля, имел своеобразную судьбу. Он, как и нож, был столь совершенен по механике действия, что не нуждался в особой модернизации. По меткому замечанию проф. Э. Ок-шотта – крупнейшего специалиста по западно-европейскому оружию, «…именно это задержало процесс дальнейшей специализации – обычный топор настолько хорошо подходил для любой работы, что его не скоро догадались приспособить для конкретных видов деятельности, а именно – для сражений» [Окшотт, 2004, с. 143].

Говоря об отличии боевых топоров от рабочих, следует обратить внимание на изменения в конструкции, связанные с увеличением поражающих возможностей орудия. К числу таковых относятся шпеньки на обухе, увеличение его массивности, позволяющие наносить удары тыльной частью бойка, увеличение длины лезвия, изменения в форме носка и пятки, направленные на возможность нанесения колющего удара и защиты руки при хвате оружия близ обушной части. Для оружия характерна тенденция к использованию декора, выполненного порой на высоком техническим уровне и превращающего предмет в произведение искусства. В наших случаях налицо ряд признаков, позволяющих отнести эти изделия к категории боевых. Это усиление обуха, особенно заметное у типа 3, проявившееся в «наваривании» дополнительных пластин. Противолежащее ему лезвие позволяло концентрировать силу удара на сравнительно небольшой площади, увеличивая поражающее действие этого редуцированного бойка. Далее, вытянутый вперед острый носок, нацеленный на «тычковое» колющее использование, оттянутая назад пятка, особая форма полуклино-видного сечения и, наконец, декор на лицевой части. Некоторые сомнения в этом плане может вызвать тип 1, лишенный острого носка, но и он при ближайшем рассмотрении может быть отнесен к категории оружия, тем более что богато декорированные боевые топоры с тупоугольной формой носка известны в европейском Средневековье. Поражающие возможности таких изделий перемещались в сферу взаимодействия на дистанции длины рукояти, позволяя, однако, расширить их

«фехтовальный» потенциал за счет возможности блокировки оружия противника участком между пяткой лезвия и рукоятью.

В целом рассматриваемые топоры – весьма удобное и эффективное оружие ближнего боя. Помимо рубящих и дробящих ударов оно позволяет наносить носком острия колотые раны; продольным движением лезвия – глубокие порезы; парировать встречные удары, закрывая кисть руки оттянутой назад пяткой лезвия; наносить тычки и удары деревянной рукоятью; отражать ею, например прижав к предплечью, атакующие выпады противника и т.д. Одним словом, по разнообразию травм, наносимых этим орудием, с ним мало что может сравниться.

Вопрос о том, кому могло принадлежать такое оружие, пока остается открытым. Условия случайного обнаружения, увы, не дают подсказок. Конечно, скорее всего, оно относилось к оснащению русских служилых людей. Однако не исключено использование его и в аборигенной среде. Указы русской администрации о запрещении продажи местному населению оружия, в т. ч. ножей и топоров, ясно указывают на существование подобной практики. К тому же они далеко не всегда исполнялись, о чем свидетельствует и археологический материал. Возникающий естественный вопрос о практическом использовании такого оружия в арсенале средневековых обско-угорских и самодийских военно-потестарных обществ и возможных интерпретациях свидетельств героического фольклора в рамках данной публикации решить затруднительно. Эта тема планируется к рассмотрению в дальнейшем, тем более что сравнительно недавно появились работы [Рындина, Боброва, Ожередов, 2008], полностью отрицающие военную роль топоров для Западной Сибири.

Список литературы «Новая» группа топоров из Западной Сибири

- Окшотт Э. Археология оружия. От бронзового века до эпохи ренессанса. -М.: Центрполиграф, 2004. -398 c.

- Рындина О.М., Боброва А.И., Ожередов Ю.И. Ханты салымского края: культура в археолого-этнографической ретроспективе. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. -412 с.

- Соловьев А.И. О назначении «кельтов»//Археология эпохи камня и металла Сибири. -Новосибирск, 1983. -С. 132-142.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. -Новосибирск: Наука, 1980. -184 с.