Новая методика оперативного лечения Hallux valgus у пожилых

Автор: Кавалерский Г.М., Петров Н.В., Бровкин С.В., Ларионов А.А., Карев А.С., Таджиев Д.Д.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 6 (34), 2013 года.

Бесплатный доступ

У 48 пожилых больных с hallux valgus в возрасте от 55 до 82 лет произведена разработанная нами малоинвазивная операция экономной моделирующей резекции головки 1-й плюсневой кости. Для определения эффективности предложенной методики произведена сравнительная оценка функции стопы до и после операции. Был установлен ряд следующих положительных изменений: угол деформации 1-го пальца после операции уменьшился с 33 о до 17 о. Стопа стала уже и длиннее; произошло смещение зоны перегрузки с медиального края стопы в центральную часть ее переднего отдела; выровнялась нагрузка, ходьба стала более ритмичной. Уменьшился болевой синдром. Таким образом, данная операция является эффективным методом лечения вальгусной деформации 1-го пальца у лиц старшей возрастной группы.

Малоинвазивные операции, артропластика

Короткий адрес: https://sciup.org/142211128

IDR: 142211128 | УДК: 617.3

Текст научной статьи Новая методика оперативного лечения Hallux valgus у пожилых

В настоящее время наблюдается увеличение числа лиц пожилого возраста с тяжелой, как правило, сопутствующей соматической патологией, нуждающихся в коррегирующих операциях на стопах. Это служит причиной постоянного возврата интересов хирургов к малотравматичным вмешательствам. Наиболее щадящей и патогенетически оправданной локализацией оперативного вмешательства является головка 1 плюсневой кости. Вместе с тем, объем резекции с соблюдением в то же время принципов сохранности функции стопы имеет большое значение для исходов лечения.

Оперативное лечение hallux valgus имеет свои особенности у лиц пожилого возраста в связи с наличием местной патологии в виде деформирующего остеоартроза плюснефаланговых и других мелких суставов со смещением нагрузки на латеральный край стопы, изменения трофики дистального отдела нижних конечностей. Учитывая эти данные, ряд ученых (Hutton W., Dhanendran M., 1981) считали, что единственно приемлемым оперативным пособием у пожилых является экономная резекция головки 1-й плюсневой кости, несмотря на то, что операция ведет к ухудшению функции 1-го луча стопы. Резекция всей головки 1-й плюсневой кости, сделанная по методике Гютера, Вредена или Мейо, была признана нефизиологичной и даже калечащей (Истомина И.С., 1980, Черкес-Заде Д.И., Каменев Ю.Ф., 1995). В отношении частичной, экономной резекции головки 1-й плюсневой кости у лиц пожилого возраста имеются разные мнения (Klenerman L., 1976, Rix R., 1968). У прототипа (Чаклин В.Д. 1951) и аналогов (Rix R., 1968; Никитин Г.Д. и др. 1994; Majkovski R., Galloway S., 1992, Schneider W., Knahr K., 2002, Richardson EG., 2002) описывается, в основном, экономная артропластическая резекция головки 1-й плюсневой кости, направленная на восстановление ее первоначальной формы. Как правило, эти вмешательства дают неплохой, но не продолжительный эффект.

Резекция 1-й плюсневой кости, сделанная в большом объеме, оказалась нецелесообразной у молодых людей с повышенными жизненными запросами (Helal B., Wilson D., 1988).

Majkowski R., Galloway S. (1992) сравнили результаты операций на основной фаланге 1-го пальца и на головке 1-й плюсневой кости у лиц пожилого возраста. Авторы пришли к выводу, что у больных в возрасте 60 лет с дегенеративными поражениями плюснефаланговых суставов экономная резекция дает лучшие отдаленные результаты по сравнению с резекцией основной фаланги 1-го пальца. Хорошим результатам лечения способствуют снижение жизненных запросов у этой категории больных, так как больные могут быть удовлетворены ношением любой обуви и ведением относительно малоактивного образа жизни.

После операций по поводу hallux valgus в ряде случаев отмечается ряд осложнений (Истомина И.С., 1980; Edwards W.H., 2005), чему способствует отсутствие четких показаний к тому или иному виду вмешательства, которые бы строились на максимально большом количестве данных функционального исследования (Мицкевич В.А.,1994).

Функциональные исследования позволяют объективно оценить в до- и в послеоперационном периоде ряд важных параметров, таких как, например, распределение давления на подошвенной поверхности стопы в покое и при ходьбе, и использовать эти данные для оценки эффективности лечения (Hutton W., 1981). Для оценки состояния больного наиболее перспективным является комбинация функциональных исследований с клиническими системами оценки (Kitaoka H. et al, 1992, 1994, 1997, Мицкевич В.А., 1994, 1999; Ежов М.Ю., Шевц Р.Л., 2003 г.).

Материал и методы

Работа основана на изучении результататов предложенной нами операции экономной моделирующей резекции головки 1-й плюсневой кости на функцию стопы у 48 пожилых больных в возрасте от 55 до 82 лет с двусторонним плоскостопие и hallux valgus 3 степени (таблица 1).

Таблица 1

Число больных с разной величиной угла деформации (на стопе с доминирующей патологией)

|

Угол 1-го пальца (в о) |

21–25 |

26–30 |

31–35 |

36–40 |

41–45 |

|

Число больных |

19 |

20 |

5 |

2 |

2 |

|

% больных |

40 |

42 |

10 |

4 |

4 |

Особенности ходьбы больных исследовалась на биомеханической установке, которая представляет собой токопроводящую дорожку, скоммутированную с многокомпонентными платформами фирмы «Кистлер». На установке исследовались временные и силовые характеристики ходьбы. Основой временной характеристики является коэффициент ритмичности ходьбы, который в норме колеблется от 0,96 до 1,0. С помощью платформ получались данные о реакции опоры, которая выражались в виде суммарной нагрузки на ногу. Нагрузка на обе ноги считается за 100%, а доля нагрузки на каждую ногу в процессе ходьбы может варьировать.

Исследование распределения нагрузки под стопой производилась на педографе фирмы «Новель». После того, как больной наступал на сенсорную платформу, регистрировалась величина реакции опоры, среднее давление, максимальное давление, продольный и поперечный размер стопы, а также локализация участков перегрузки на подошвенной поверхности стопы. Зоной перегрузки считали участок стопы, где величина давления на опору превышала 3 стандартных отклонения (В.А. Мицкевич, 1994).

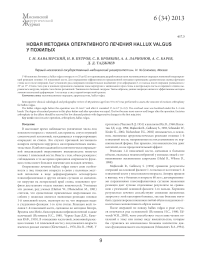

Операция производилась под местной инфильтрационной анестезией 0,5% раствором новокаина 150,0–200,0 под жгутом стандартным доступом с удалением экзостоза вместе с бурсой. Обнажали головку 1-ой плюсневой кости и вывихивали ее в рану. Резецировали медиальную и дис- тальную часть головки на расстояние от 3-х до 7 мм. При этом формировался скос головки под углом в 40 (+ 5) градусов, открытым медиально (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема экономной резекции головки 1 плюсневой кости

б

Рис. 2. Начальный этап резекции (а) и исходный угловой скос (б) после резекции головки 1 плюсневой кости

С помощью желобоватого долота и рашпилей формировали нижнюю и латеральную поверхность головки плюсневой кости. 1-ый палец отводился и устанавливался в положение гиперкоррекции до угла в 10–15о. Для удержания его в таком положении капсула сшивалась с натяжением и производилась дополнительная фиксация швами к надкостнице. Рана послойно ушивалась наглухо. В 1-й межпальцевой промежуток помещалась марлевая прокладка для удержания пальца в правильном положении (рис. 3).

Особенность послеоперационного периода заключалась в ранней активизации больных. Уже на 2-й день больные переводились в вертикальное положение, начиналось физиотерапевтическое лечение и пассивная разработка оперированного сустава. С 3-го дня проводилась активная гимнастика в облегченных условиях. Швы снимались на 11–12 день после операции. Через 2 недели после вмешательства больным разрешали полную нагрузку на ноги. Пациенты носили обычную обувь с манжеткой, моделирую-

Рис. 3. Внешний вид отводящей повязки

щей поперечный свод стопы, и прокладки для придания 1-му пальцу положения легкой гиперкоррекции.

Результаты лечения

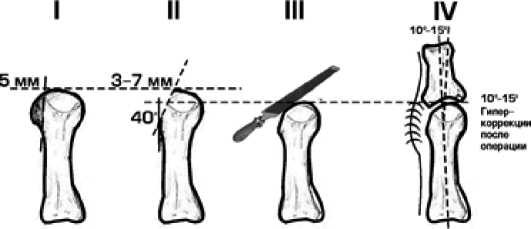

Следует отметить, что у больных произошло недостоверное среднее увеличение веса тела с 68,1±1,4 кг до 70,4±1,2 кг (р=0,2). Распределения нагрузки после операции претерпела ряд изменений (табл. 2, рис. 4), заключающихся в увеличении числа больных с перегрузкой 2–3 плюсневых костей с 53% до 75%. При этом наблюдалось уменьшение числа случаев перегрузки медиального края стопы. После операции нагрузка стала концентрироваться в области головок 2–3 плюсневых костей и изредка смещаться в область 5-й плюсневой кости.

Сравнительные данные анатомических и функциональных параметров стопы до и после операции, представленные в табл. 3, указывают, что после операции наблюдалось увеличение реакции опоры нижних конечностей и рост среднего давления под стопой. Это можно объяснить, во-

Таблица 2

Локализация перегрузки до и после операции (в %)

|

Локализация перегрузки |

До операции |

После операции |

|

1-й палец + 2–3 плюсневая кость |

26 |

- |

|

2–3 плюсневая кость |

53 |

75 |

|

1-й палец + 1-я плюсневая кость |

11 |

4 |

|

1-й палец |

– |

4 |

|

1-я плюсневая кость |

10 |

- |

|

5-я плюсневая |

– |

4 |

|

1–2–3 плюсневые кости |

– |

3 |

|

Итого: |

100 |

100 |

Рис. 4. Характеристика зон перегрузок, длины и ширины стопы до и после операции

Таблица 3

Анатомические и функциональные параметры стопы до и после операции

Величина продольного размера стопы увеличилась в среднем с 23,5 см до 24,1 см (р=0,04). Это объясняется коррекцией вальгусной деформации большого пальца и молоткообразной деформации 2-го пальца стопы. Поперечный размер стопы уменьшился, в среднем, с 9,0 см до 8,8 см (р=0,02). Это произошло вследствие резекции костнохрящевого экзостоза на головке 1-й плюсневой кости. Следовательно, после операции произошло уменьшение поперечного и увеличение продольного размера стоп. Стопа стала функционировать в условиях повышенной нагрузки, что, однако, не привело к опусканию 2–3-плюсневых костей в подошвенном направлении.

Для того, чтобы объективно оценить основные параметры передвижения (коэффициент ритмичности, нагрузки на больную ногу до и после операции), мы исследовали ходьбу у 12 больных с односторонней вальгусной деформацией (табл. 4). У них до операции был выраженный болевой синдром в переднем отделе стопы. После вмешательства боли исчезли и произошло увеличение коэффициента рит-

Таблица 4

Анатомические и функциональные параметры стопы до и после операции

Результаты лечения у наших больных производились с помощью балльной оценки AOFAS. В эту систему включены данные о степени болевого синдрома, об изменении оси 1-го луча, о стабильности и амплитуде движений в плюснефа-ланговых и межфаланговых суставах, о наличии мозолей, а также о трудовой и бытовой активности больного, особенностей в подборе обуви и т.д. (Kitaoka H. еt al., 1994, 1997).

Для определения эффективности предлагаемой операции в зависимости от возраста были выделены 2-е группы больных: до 60 лет – одна группа и после 60 лет – вторая группа. В этих группах произведена сравнительная балльная оценка до и после операции (табл. 5).

Таблица 5

Бальная оценка до и после операции

|

Группы больных |

Оценка в баллах AOFAS |

|

|

До операции |

После операции |

|

|

До 60 лет |

79 |

92 |

|

Старше 60 лет |

43 |

80 |

Было отмечено, что в группе более молодых больных (до 60 лет) состояние улучшилось на 13 баллов, а в группе более пожилых больных (старше 60 лет) состояние улучшилось на 37 баллов. Следовательно, операция оказалась более эффективной во 2-й группе пациентов, несмотря на то, что окончательный результат в этой группе (80) оказался ниже, чем в 1-й. У лиц старшего возраста вмешательство позволило увеличить объем физических нагрузок и дало возможность больным пользоваться стандартной обувью. Для лиц 2 группы был характерен малоактивный образ жизни и относительно низкие социальные запросы. Это также способствовало тому, что операция привела к значительным позитивным изменениям их состояния.

Обсуждение

Исследование больных с hallux valgus через 2–3 года после операции позволило установить, что функция стопы претерпела ряд положительных изменений. После вмешательства произошло выравнивание нагрузки на обе ноги, исчезла хромота. Благодаря образованному во время операции скосу в области дистального отдела головки 1-й плюсневой кости с углом, открытым вовнутрь, происходит во время движения дополнительная варизации 1-го пальца, объясняемая следующим образом. Во время отталкивания стопы от опоры основная фаланга 1-го пальца скользит по скосу головки плюсневой кости и смещается в положение аддукции и далее во время ходьбы в момент переката происходит дальнейшая наибольшая коррекция, т.е. этот процесс носит динамический характер и препятствует рецидиву деформации.

Выводы

-

1. Вальгусная деформация 1-го пальца стопы у больных старшего и пожилого возраста имеет сложную комбинированную деформацию на фоне тяжелой соматической патологии, что затрудняет применение общепринятых методов оперативного лечения;

-

2. Предлагаемая операция является малоинвазивной, патогенетически обоснованной и оказывает положительное воздействие на функцию стопы из-за уменьшения времени и реакции опоры 1-го пальца, что способствует устранению болевого синдрома за счет перемещения зон перегрузок на подощвенной поверхности стопы;

-

3. Ранняя активизация в послеоперационном периоде позволяет уже через 2,5 недели после операции дать полную нагрузку на оперированную конечность в обуви с любой подошвой;

-

4. Малая травматичность операции и указанная выше тактика реабилитации позволила сделать лечение максимально комфортным, устранить болевой синдром, быстро восстановить функцию стопы и улучшить бытовую активность пациентов.

Список литературы Новая методика оперативного лечения Hallux valgus у пожилых

- Helal B., Wilson D.//The foot. 1988. Vol. 1-2.

- Hutton W., Dhanendran M. The mechanics of normal and hallux valgus feet: a quantitative study//Clin. Orthop. 1981. Vol. 157. P. 7-13.

- Kitaoka H., Alexander I., Adelaar R., Nunley J., Myerson M. Clinical rating systems for the ankle-hindfoot, midfoot, hallux and lesser toes//Foot & Ankle. 1994. Vol. 15, № 7. P. 349-351.

- Kitaoka H., Alexander I., Adelaar R., Nunley J., Myerson M., Sanders M. Clinical rating systems for the ankle-hindfoot, midfoot, hallux and lesser toes//Foot & Ankle. 1997. Vol. 18, № 3. P. 187-188.

- Mann R., Coughlin M. Hallux valgus: etiology, treatment and surgical considerations//Clin. Orthop. 1981. Vol. 157. P. 31-41.

- Majkowski R., Galloway S. Excision arthroplasty for hallux valgus in the eldery: a comparison between the Keller and modified Mayo operations//Foot & Ankle. 1992. Vol. 13, № 6. P. 317-321.

- Rix R. Modified Mayo operation for hallux valgus and bunion: a comparison with Keller procedure//J. Bone Joint Surg. 1968. Vol. 50-A, № 7. P. 1368-1372.

- Roose N., Feiwell I., Cracchiolo A. A method for measuring foot pressure using a high resolution//Foot & Ankle. 1992. Vol. 13, № 5. P. 263-268.

- Scranton P. Principles in bunion surgery//J. Bone Joint Surg. 1983. Vol. 65-A. P. 1026-1028.

- Истомина И.С. Ошибки и осложнения при оперативном лечении статических деформаций переднего отдела стоп, профилактика и лечение. Дис.. канд. мед. наук. М., 1980. C. 210.

- Мицкевич В.А. Значение нарушения распределения нагрузки по стопе в оценке состояния и диагностике заболеваний и деформаций стопы и голеностопного сустава. Дис.. д-ра мед. наук. М., 1994. C. 370.

- Черкес-Заде Д.И., Каменев Ю.Ф. Хирургия стопы. М., 1995, 288 с.