Новая методика остеосинтеза при переломе заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости

Автор: Джумабеков С.А., Назиров У.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 9 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Авторы привели результаты оперативного лечения 103 больных с переломами заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости, лечившихся в БНИЦТО с 2014 по 2021 г. 58 (56,3%) больных составили контрольную группу, которым выполнен остеосинтез заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости ранее известными методами. В послеоперационном периоде голеностопный сустав иммобилизован гипсовой лонгетой, и больные получали реабилитацию по традиционной методике. В основную группу вошли 45(43,7%) больных. Им выполнен остеосинтез перелома заднего края по новой методике, послеоперационная реабилитация проведена с использованием усовершенствованной методики реабилитации. Комплексное лечение пациентов с переломами заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости, включающее новую методику остеосинтеза заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости, позволило увеличить количество отличных результатов лечения с 8,7 до 16,3% в 3 раза (на 1,9%), хороших результатов с 56,5 до 70,3% в 2 раза (на 1,2%), снизить процент неудовлетворительных результатов с 17,3 до 5,4% — в 2 раза (на 3,2%) (р <0,001), средний срок пребывания в стационаре в 1,5 раза (с 11,5 до 7,6 дня) (р<0,001) и повысить эффективность восстановления функции голеностопного сустава в 1,2 раза (р <0,001) по сравнению с больными контрольной группой.

Голеностопный сустав, реабилитация, остеосинтез, исходы лечения.

Короткий адрес: https://sciup.org/14119624

IDR: 14119624 | УДК: 617.584-089.873.4 | DOI: 10.33619/2414-2948/70/34

Текст научной статьи Новая методика остеосинтеза при переломе заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 617.584-089.873.4

Актуальность. Переломы лодыжек являются самыми распространенными травмами опорно-двигательного аппарата человека, составляя 20–22% от всех переломов [1].

В настоящее время не выработана единая тактика лечения переломов заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Консервативное лечение переломов, обусловленное сохранившимся смещением заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости, часто приводит к неудовлетворительным функциональным результатам. Использование скелетного вытяжения, особенно пожилых больных может вызывать застойные пневмонии, сердечно-сосудистые осложнения и другие нарушения функции внутренних органов [2, 3].

По данным авторов, оперативное лечение таких переломов позволило в 2–3 раза сократить сроки стационарного лечения. В то же время неудовлетворительные результаты указывают на имеющиеся проблемы [4].

Для остеосинтеза заднего или переднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости применяют чаще всего спонгиозные винты, спицы, конструкции с памятью форм и биодеградируемые материалы [5–7]. Контрактуры, артрозы голеностопного сустава зачастую становятся частыми осложнениями после лечения переломов лодыжек [8– 10].

В этой связи совершенствование способов оперативного лечения и поиск новых, более эффективных методов хирургической коррекции переломов заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости является актуальной проблемой современной травматологии в деле профилактики развития и прогрессирования остеоартроза голеностопного сустава, снижения неудовлетворительных результатов в отдаленном периоде оперативного лечения.

Материалы клинических исследований. Научно-исследовательская работа основана на анализе результатов комплексного лечения 103 больных с переломами заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости, лечившихся в БНИЦТО с 2014 по 2021 г.

Контрольную группу составили 58 (56,3%) больных, перенесших остеосинтез задней фасетки дистального метаэпифиза большеберцовой кости ранее известными методами. В послеоперационном периоде голеностопный сустав (ГСС) иммобилизован гипсовой лонгетой на 4–5 недель, на этапе реабилитации больные получали физиопроцедуры, лечебную физкультуру и массаж мышц нижней конечности.

В основную группу вошли 45(43,7%) больных, получивших комплексное лечение перелома заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Остеосинтез перелома у больных выполнен по новой методике (Патент №1885 КР от 30.08.2016 г. «Способ репозиции и остеосинтеза заднего края большеберцовой кости»), послеоперационная реабилитация проведена с использованием усовершенствованной методики реабилитации больных.

Большую часть пациентов составили лица наиболее трудоспособного возраста — 31–60 лет (90,7%). Мужчин было 31 (47,6%), женщин — 34 (52,7%). Количество женщин было в 1,2 раза больше, чем мужчин.

Переломы дистального метаэпифиза левой голени наблюдались у 44,6% случаях (46 больных) больных, правой — у 55,4% случаях (57 больных) больных. Средний возраст больных составил 38,2 года.

Социальное положение больных представлено следующем образом: рабочих было 37 (35,4%), служащих — 34 (32,3%), пенсионеров — 8 (7,6%), учащихся — 9 (9,2%), временно неработающих — 15 (15,4%).

Методы клинических исследований

В работе использованы клинический, рентгенологический и статистический методы исследования.

Больные были обследованы по традиционной методике, им была проведена клиническая оценка общего состояния, выяснены основные жалобы, изучен анамнез болезни и жизни, определен статус по органам и системам.

При диагностике повреждения оценивали местный статус. В обязательном порядке проводили инструментальное исследование с помощью угломера для оценки функций ГСС.

Всем больным в приемном отделении обязательно выполняли рентгенографию ГСС как в прямой (переднезадней), так и боковой проекциях. В сомнительных случаях выполняли рентгенографию ГСС в трехчетвертной проекции в переднезаднем направлении. При этом стопу ротировали внутрь до 20°–30°–40°, т. е. линия лодыжек располагалась параллельно.

Материал обработан методом вариационной статистики и включал определение средней арифметической (М), среднего квадратичного отклонения (σ), средней ошибки средней арифметической (±m). При изучении результатов лечения использована методика вычисления относительных величин в виду экстенсивных показателей.

Новая методика остеосинтеза перелома заднего края дистального эпиметафиза большеберцовой кости. Для улучшения результатов оперативного лечения переломов заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости нами разработана и внедрена в клиническую практику новая методика малоинвазивного остеосинтеза (Патент №1885 КР от 30.08.2016г. «Способ репозиции и остеосинтеза заднего края большеберцовой кости») и усовершенствованную методику послеоперационной реабилитации больных (удостоверение на рацпредложение № 25/2021 от 12.07.2021 г. «Методика реабилитации больных с переломами лодыжек и заднего края большеберцовой кости в послеоперационном периоде»).

Задачей изобретения является разработка способа репозиции и остеосинтеза заднегокрая большеберцовой кости, который позволит снизить травматичность остеосинтеза и исключить миграцию металлоконструкций.

Поставленная задача решается разработкой способа репозиции и остеосинтеза заднегокрая большеберцовой кости, включающего проведение спицы Киршнера в поперечном направлении через фрагмент заднего края дистального эпиметафиза большеберцовой кости, репозицию и фиксацию фрагмента, в котором используют репонирующую скобу со спицей, производят предварительную фиксацию отломка спицей Киршнера в поперечном и переднезаднем направлении, далее через спицу Киршнера осуществляют введение канюлированного винта в отломок и произведение окончательной фиксации заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости.

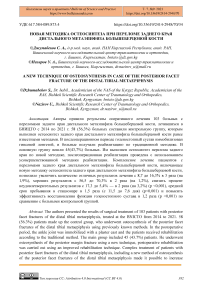

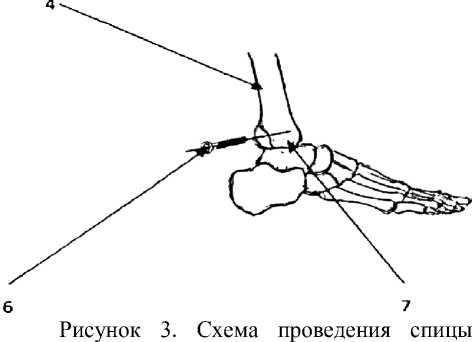

Способ репозиции и остеосинтеза заднего края большеберцовой кости осуществляется следующим образом. Остеосинтез выполняется с использованием спинномозговой или общей анестезии. Больного укладывают на живот, производят обработку операционного поля. Затем, используя электронно-оптический преобразователь (ЭОП), осуществляют ручную репозицию фрагмента задней фасетки большеберцовой кости, вправляют вывих/подвывих стопы. Далее, через фрагмент задней фасетки большеберцовой кости (1) под ЭОП проводят в поперечном направлении спицу Киршнера (5) и монтируют ее в репонирующей скобе (2) (Рисунок 1).

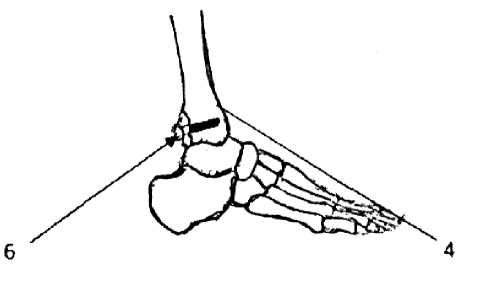

Далее производят ручную репозицию отломка (1) при помощи репонирующей скобы (2) с закрепленной в ней репонирующей спицей (8). Состояние задней фасетки контролируют ЭОПом при удовлетворительном сопоставлении фрагмента производят предварительную фиксацию его спицей Киршнера (5) в переднезаднем направлении (Рисунок 2).

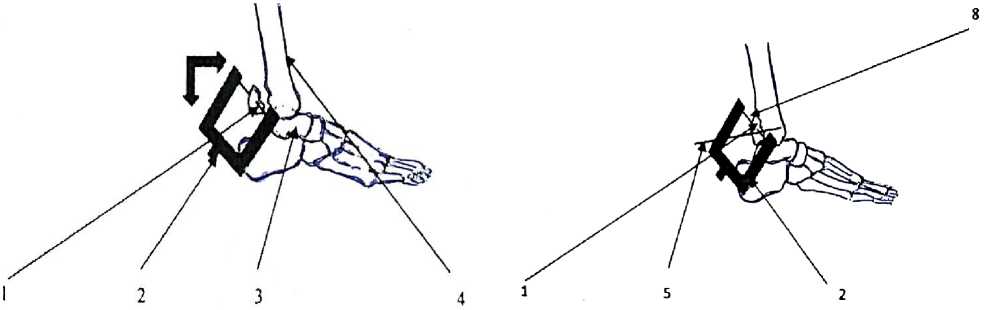

Затем выполняют надрез кожи у основания спицы (5), по спице вводят канюлированное сверло и просверливают канал в фрагменте задней фасетки большеберцовой кости для винта. Удаляют сверло и в канал фрагмента по спице Киршнера (5) ввинчивают канюлированный винт (6) (Рисунок 3).

Демонтируют скобу (2) и удаляют спицы Киршнера (5) и (8) (Рисунок 4). Накладывают асептическую повязку на рану. После операции оперированный голеностопный сустав иммобилизуют гипсовой лонгетой на 4-недельный срок.

Рисунок 4. Схема фиксация фрагмента канюлированным винтом

Рисунок 1. Схема проведения Киршнера через фрагмент установка

Киршнера через фрагмент сзади кпереди

спицы

Рисунок 2. Схема ручной репозиции с помощью скобы и фиксация фрагмента спицей Киршнера

Примечание. 1 – отломок, 2 – скоба, 3 – таранная кость, 4 – большеберцовая кость, 5, 8 – спицы

Киршнера, 6 – канюлированный винт, 7 – дистальный метаэпифиз большеберцовой кости

Результаты и их обсуждение

Перед выполнением остеосинтеза заднего края большеберцовой кости больным проводили рентгенографию голеностопного сустава в двух проекция (прямая и боковая проекция) и стандартное общеклиническое исследование. Последнее включало выполнение анализа крови, мочи, биохимических анализов, определение глюкозы крови. Больным проводили обзорную рентгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию, а также определяли группу крови и резус-принадлежность. Больных осматривал терапевт, при необходимости приглашали профильных специалистов.

При патологии со стороны внутренних органов больных осматривали соответствующие специалисты и выполняли медикаментозную коррекцию. Интеркуррентные заболевания определялись при поступлении в клинику и симптоматическое лечение больные продолжали получать, узкие специалисты лишь корректировали дозу медикаментов.

В предоперационном периоде оценивали состояния кожных покровов голени и голеностопного сустава. Кожные покровы обрабатывали общегигиеническими средствами, антисептические растворы использовали по показаниям.

После предоперационного обследования и коррекции хронической патологии больным разъясняли суть предстоящей операции, особенности послеоперационного периода. После проведения беседы больные подписывали информированное согласие на оперативное лечение. На ночь больные принимали снотворное средство. В день операции медицинская сестра выполняла туалет кожи, бритье волос, обработку операционного поля антисептическими растворами.

Большинство операций (87,7%) выполнены под спинномозговой анестезией, реже использовалась общая анестезия (12,3%). Виды обезболивания в клинических группах сопоставимы, у большинства больных (52,4% и 35,3%, соответственно) применена спинномозговая анестезия. Исходы комплексного лечения (ближайшие и отдаленные исходы) больных с переломами заднего края большеберцовой кости анализированы у 85 больных. Всего оперированы было 103 больных, все больные наблюдались в течение 5 лет.

По результатам анализа, осложнения у основной группы наблюдались в 3,3 раза (5,4%) меньше, по сравнению с контрольной группой (17,4%), (р <0,001). При этом в основной группе они отмечены у 2 больных (больные нарушили назначенный ортопедический режим).

Результаты остеосинтеза больных клинических групп показали, что у 2 (8,7%) больных контрольной группы наблюдался неправильно сросшийся перелом задней фасетки дистального метаэпифиза большеберцовой кости, данное осложнение развилось в 1 (2,7%) случае в основной группе. Контрактура сустава отмечена в 2 (8,7%) случаях в контрольной группе и в 1 (2,7%) — в основной группе. Исходы остеосинтеза переломов задней фасетки большеберцовой кости представлены в Таблице.

Таблица

ИСХОДЫ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ЗАДНЕГО КРАЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

|

Группы больных (n=90) |

Результаты |

|||||||

|

отличный |

хороший |

Удовл. |

Неудовл. |

|||||

|

абс. число |

% |

абс. число |

% |

абс. число |

% |

абс. число |

% |

|

|

Основная группа (n=45) |

19 |

42,2 |

20 |

44,4 |

3 |

6,67 |

3 |

6,67 |

|

Контрольная группа (n=45) |

5 |

11,1 |

17 |

37,8 |

15 |

33,3 |

8 |

17,8 |

Из Таблицы видно, частота отличных исходов оперативного лечения у пациентов основной группы (16,3%) выше, чем в контрольной группе больных (8,7%) в 3 раза (на 1,9%) (р <0,001). Хорошие результаты у основной группы больных регистрировались в 26 (70,3%) (70–89 баллов) случаях, что выше, чем у контрольной группы (56,5%) в 2 раза (на 1,2%) (р <0,001).

Количество удовлетворительных исходов лечения в контрольной группе (17,5%) было выше, чем в основной группе (8,0%) на 1,3% (р <0,001).

Неудовлетворительные результаты лечения у больных основной группы отмечены в 2 (5,4%) случаях (49 баллов) в результате развития деформирующего артроза и контрактуры сустава. У больных контрольной группы неудовлетворительный результат связан также с развитием деформирующего артроза у 2 (8,7%) (50 баллов и меньше) больных. В 2 (8,7%) случаях в контрольной группе наблюдалась контрактура голеностопного сустава.

Заключение

Таким образом, анализ осложнений, наблюдавшихся при лечении больных с переломами заднего края большеберцовой кости подтверждает эффективность методики малоинвазивного остеосинтеза перелома заднего края большеберцовой кости и усовершенствованной методики послеоперационной реабилитации больных в сравнении с традиционной методикой. Рациональное использование разработанной методики остеосинтеза переломов задней фасетки дистального метаэпифиза большеберцовой кости и усовершенствованной методики реабилитации больных в послеоперационном периоде позволило уменьшить количество осложнений с 17,4 до 5,4%.

Изучение представленного материала указывает на преимущества методики малоинвазивного остеосинтеза перелома заднего края дистального эпифиза большеберцовой кости и целесообразность активного использования усовершенствованной методики послеоперационной реабилитации больных.

Так, у больных основной группы в 86,6% случаев достигнуты положительные результаты лечения (отличный 16,3% и хороший – 70,3%), в контрольной группе они составляют 65,2% (р <0,001). Среди больных контрольной группы чаще всего наблюдается удовлетворительные результаты (17,5%), по сравнению с больными основной группы (8,0%) (р <0,001). Количество неудовлетворительных результатов у больных основной группы наблюдаются в 2 раза реже (на 3,2%) (р <0,001) по сравнению с больными контрольной группы.

Список литературы Новая методика остеосинтеза при переломе заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости

- Наджафов Р. А. Анатомо клиническая характеристика межберцового синдесмоза при повреждениях голеностопного сустава: автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2010.

- Брижань К., Юрмина Н. С., Сливков К. А., Керимов А. А. Хирургическая профилактика посттравматического крузартроза у пациентов с переломами лодыжек // Вестник Национального медико хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2018. Т. 13. №1. С. 79 84.

- Назиров У. А., Исупов Р. В. Наш опыт лечения переломов заднего края дистального метаэпифиза большеберцовой кости // Вестник КРСУ. 2021. Т. 21. №5. С. 54 58.

- Каралин А. Н., Раков Н. А. Оценка результатов лечения тяжелых переломо вывихов голеностопного сустава // 2 я Международная конференция по хирургии стопы и голеностопного сустава. СПб., 2008. С. 112 114.

- Горбатов Р. О., Павлов Д. В., Малышев Е. Е. Современное оперативное лечение переломов лодыжек и их последствий (обзор) // Современные технологии в медицине. 2015. Т. 7. №2. С. 153 160.

- Михайлов С. В., Хоминец В. В., Шакун Д. А. Хирургическое лечение несостоятельности дистального межберцового синдесмоза после перелома лодыжек (клинический случай) // Вестник современной клинической медицины. 2019. Т. 12. Вып. 3. С. 78 82.

- Беккер Ю. Н., Митрошин А. Н., Лемин М. С., Нестеров С. А. Разработка и перспектива применения динамического устройства для фиксации дистального межберцового синдесмоза // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. Клиническая медицина. 2016. №1(37). С. 43 53.

- Киселевский М. В., Власенко Р. Я., Заботина Т. Н., Кадагидзе З. Г. Прогностическая значимость опухоль инфильтрирующих лимфоцитов // Иммунология. 2019. Т. 40. №1. С. 73 82.

- Мирошнченко В. Ф., Огурцов Д. А. К вопросу о лечении переломов лодыжек // Саратовский научно медицинский журнал. 2008. №1(19). С. 106 110.

- Kloen P., Siebenrock K. A., Ganz R. Modification of the ilioinguinal approach //Journal of orthopaedic trauma. 2002. V. 16. №8. P. 586 593.