Новая модель геологического строения южной зоны раннепротерозойского Пeченгско-Варзугского зеленокаменного пояса (Кольский полуостров)

Автор: Скуфьин П.К.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (275), 2017 года.

Бесплатный доступ

Предлагается новая модель геологического строения Южной зоны Печенгско-Варзугского зеленокаменного пояса (ПВП) раннего протерозоя. Приводятся доводы, что на заключительных стадиях эволюции в Южной зоне сформировался молодой Свекофенно-вепсийский вулканический пояс, во многом аналогичный вулканическим поясам фанерозоя. Этот новый подход к строению ПВП важен и с геологической, и с металлогенической точек зрения, поскольку с вулканическими поясами связаны месторождения широкого круга рудогенных элементов: Au, Ag, PGE, Sn, Bi, Sb, Pb, Zn и др. Модель базируется на результатах авторского картирования различных вулканотектонических структур региона. В Южно-Печенгской зоне ПВП была выделена ранняя группа линейных вулканотектонических структур свекофенния и более поздняя группа субизометричных вулканоструктур вепсия. В Южно-Имандра-Варзугской зоне вулканотектонические структуры свекофенния представлены раннесвекофеннийскими линейными и позднесвекофеннийскими суб- изометричными разновидностями.

Ранний протерозой, печенгско-варзугский пояс, южная зона, вулканический пояс, вулканотектоническая структура, свекофенний, вепсий

Короткий адрес: https://sciup.org/149128689

IDR: 149128689 | УДК: 552.321 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-11-3-8

Текст научной статьи Новая модель геологического строения южной зоны раннепротерозойского Пeченгско-Варзугского зеленокаменного пояса (Кольский полуостров)

Svecofennian, Vepsian.

Революционные процессы, затронувшие многие стороны геологии в последние десятилетия прошлого века, воплотились в том числе в представления, связанные с разработкой концепции об орогенных вулканических поясах как закономерных мегаструктурах глобального порядка, являющихся основополагающими при формировании континентальной земной коры в фанерозое [1—4, 7]. За считанные годы это понятие стало употребляться при описании глобальных структур континентального масштаба и было поставлено в ряд с такими геоструктурами, как геосинклинали. По краткому выражению Ю. А. Косыгина [3], «вулканический пояс в целом — система слившихся воедино вулканотектонических структур». Но если само понятие «вулканический пояс» вошло в геологический обиход лишь на рубеже шестидесятых годов XX века, то вулканотектонические структуры были известны геологам на полвека раньше. Впервые описанные английскими геологами на заре прошлого века в Шотландии и Северной

Ирландии как экзотические образования [4], они в результате дальнейших исследований становятся явлением, значение которого в строении верхних горизонтов земной коры не уступает значению геосинклиналей. В отношении вопроса о времени образования вулканотектонических структур большинство исследователей считает, что они формировались начиная с раннего протерозоя, почти во все периоды геологической истории Земли [3, 4].

Классификацию вулканотектонических структур в пределах орогенных вулканических поясов предложил В. Ф. Белый [1]:

-

а) собственно вулканотектонические структуры (чаще имеют линейную или близкую к линейной форму, обусловленную наличием систем продольных разломов глубинного заложения);

-

б) вулканоструктуры (преобладают изометричные разновидности). Главными элементами вулканотектони-ки в подобных вулканоструктурах являются радиальные,

а также кольцевые и полукольцевые в плане разломы, обычно зафиксированные внедрением серий интрузивных субвулканических тел.

Собственно вулкано-тектонические линейные структуры являются образованиями более высокого порядка, развивающимися на более ранних стадиях развития вулканических орогенных поясов. По отношению к ним изо-метричные вулканоструктуры второй группы являются наложенными структурами.

Результаты исследования

Северо-восточная часть Балтийского щита (Кольская субпровинция), является уникальным по значимости полигоном для изучения масштабных проявлений ранне -протерозойских тектономагматических процессов, формировавших континентальную сиалическую кору этого региона. Эти процессы реализовались прежде всего в эволюционной истории становления раннепротерозойских поясов Кольской субпровинции, в том числе главной геоструктуры востока Балтийского щита — Печенгско-Вар-зугского зеленокаменного пояса (ПВП) [5, 6, 8]. Зеленокаменный пояс в виде прерывистой мегаструктуры протягивается в северо-западном направлении через весь Кольский полуостров и далее в Норвегию. Пояс представ ляет собой цепь отдельных автономных тектономагматических структур-фрагментов, крупнейшие из которых — Имандра-Варзугская и Печенгская структуры. Эта карельская сложнопостроенная мегаструктура, заложенная на гетерогенном архейском фундаменте и развивавшаяся на протяжении почти миллиарда лет, прошла длительную и многоэтапную историю становления.

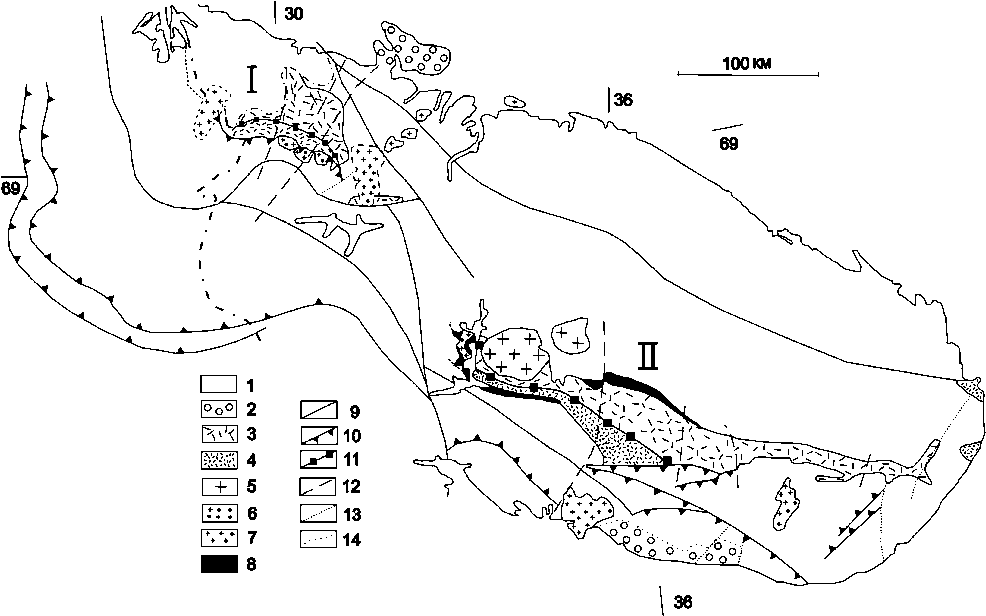

Тектономагматические события развивались в рамках ПВП в течение единого карельского эндогенного мегацикла (2550—1700 млн лет) [6,8], в котором выделены четыре эндогенных цикла второго порядка продолжительностью около 200 млн лет каждый: сумийский (2550—2325 млн лет), сариолийско-ятулийский (2325—2115 млн лет), лю-диковий-калевийский (2115—1940 млн лет) и свекофенно-вепсийский (1940—1700 млн лет). В Печенгской структуре карельский структурно-вещественный комплекс включает в себя вулканогенные формации трех последних циклов развития; в Имандра-Варзугской в полном объеме представлены формации сумийского и сариолийско-яту-лийского циклов, в то время как формационный ряд двух последних циклов редуцирован. Печенгская структура, изначально представлявшая собой субизометричную вулканотектоническую палеодепрессию (рис. 1), сложена породами возрастом 2325—1700 млн лет (сариолий-ятулий-

Рис. 1. Структурная блокировка Кольского геоблока [5]. Условные обозначения: 1 — СВК (структурно-вещественный комплекс) архея (2900—2600 млн лет); 2 — СВК позднего протерозоя (моложе 1700 млн лет); 3, 4 — СВК раннего протерозоя (карелиды) соответственно структуры Северной зоны ПВП (2550—1905 млн лет) (3) и структуры Южной зоны ПВП (1905—1700 млн лет) (4); 5 — щелочные интрузии палеозоя; 6 — синкинематические граниты ( 2150—1900 млн лет); 7 — посткинематические граниты (1840—1700 млн лет); 8 — габбро-нориты (2500—2480 млн лет); 9 — глубинные разломы; 10 — надвиги карельского возраста; 11 — глубинный разлом — граница Северной и Южной зон ПВП; 12 — второстепенные разломы; 13 — разломы неясного генезиса; 14 — нормальные стратиграфические и интрузивные контакты. I — Печенгская структура; II — Имандра-Варзугская структура

Fig. 1. Structural blocking of the Kola geoblock [5]. Legend: 1 — SMC (structural-material complex) ofArchean (2900—2600 Ma); 2 — SMC of Late Proterozoic (under 1700 Ma); 3,4 — SMC of early Proterozoic (karelids), respectively, structure of the Northern Zone PVB (2550— 1905 Ma) (3) and structure of the Southern zone PVB (1905—1700 Ma) (4); 5 — alkaline intrusions of Paleozoic; 6 — synkinematic granites (2150—1900 Ma); 7 — post-kinematic granites (1840—1700 Ma); 8 — gabbro-norites (2500—2480 Ma); 9 — deep faults; 10 — thrusts of Karelian age; 11 — deep fault — boundary ofthe North and South PVB zones; 12 — minor faults; 13 — faults ofunclear genesis; 14 — normal stratigraphic and intrusive contacts. I — Pechenga structure; II — Imandra-Varzuga structure людиковий-калевий-свекофенний-вепсий). В настоящее время эта структура является, вероятно, наиболее изученной раннедокембрийской структурой мира благодаря широко известным уникальным Cu-Ni-месторождениям, а также благодаря хорошо изученному мощному разрезу вулканогенно-осадочных пород, который является стратотипическим для этого региона. Кроме того, пробуренная в северной части Печенгской структуры Кольская сверхглубокая скважина СГ-3 позволила в комплексе с геофизическими исследованиями расшифровать глубинное строение земной коры всей Кольской субпровинции [8].

Более древняя Имандра-Варзугская структура имеет форму, близкую к линейной палеодепрессии (рис. 1), и сложена породами возрастом 2550—1865 млн лет (сумий-сариолий-ятулий-людиковий-калевий-свекофенний).

Внутренняя структура ПВП однородна на всем протяжении пояса и характеризуется наличием продольных глубинных разломов, разделяющих протяженную мегаструктуру ПВП на систему северных и южных структурно-формационных зон как в Печенгской, так и в Имандра-Варзугской структурах [2, 5, 6]. При этом южные зоны в обеих структурах представляют собой систему линейных и субизометричных вулканотектонических структур, формирующих единый Свекофенно-вепсийский орогенный вулканический пояс (СВП). Проанализируем, насколько этот молодой орогенный пояс, локализованный в Южной структурно-формационной зоне ПВП, соответствует по своим морфологическим особенностям и деталям строения классическим аналогам в современных и древних вулканических поясах.

Свекофенно-вепсийский вулканический пояс в пределах и Южно-Печенгской, и Южно-Имандра-Варзугс-кой зон явился отражением масштабных орогенных гео-динамических событий в Свекофеннийской геосинклинали в Финляндии [2, 6]. Автор непосредственно принимал участие во всех крупных научно-производственных проектах изучения этих зон, в частности в проекте 1968— 71 гг. на поиски медно-никелевых руд, а также осуществлял научное руководство при проведении в 1974—77 гг. комплексных геолого-геофизических работ в Печенгской и Имандра-Варзугской структурах. Наконец, в 1987—95 гг. автор проводил палеовулканологические и геолого-геохимические исследования при выполнении научно-производственной программы ГДП-50 в пределах Южно-Печенгской и Южно-Имандра-Варзугской зон. Изучение петрографии и петрогеохимии образцов керна протерозойской части разреза СГ-3 автор проводил начиная с 1993 г. и до закрытия проекта «Кольская сверхглубокая» в 2008 г. [8].

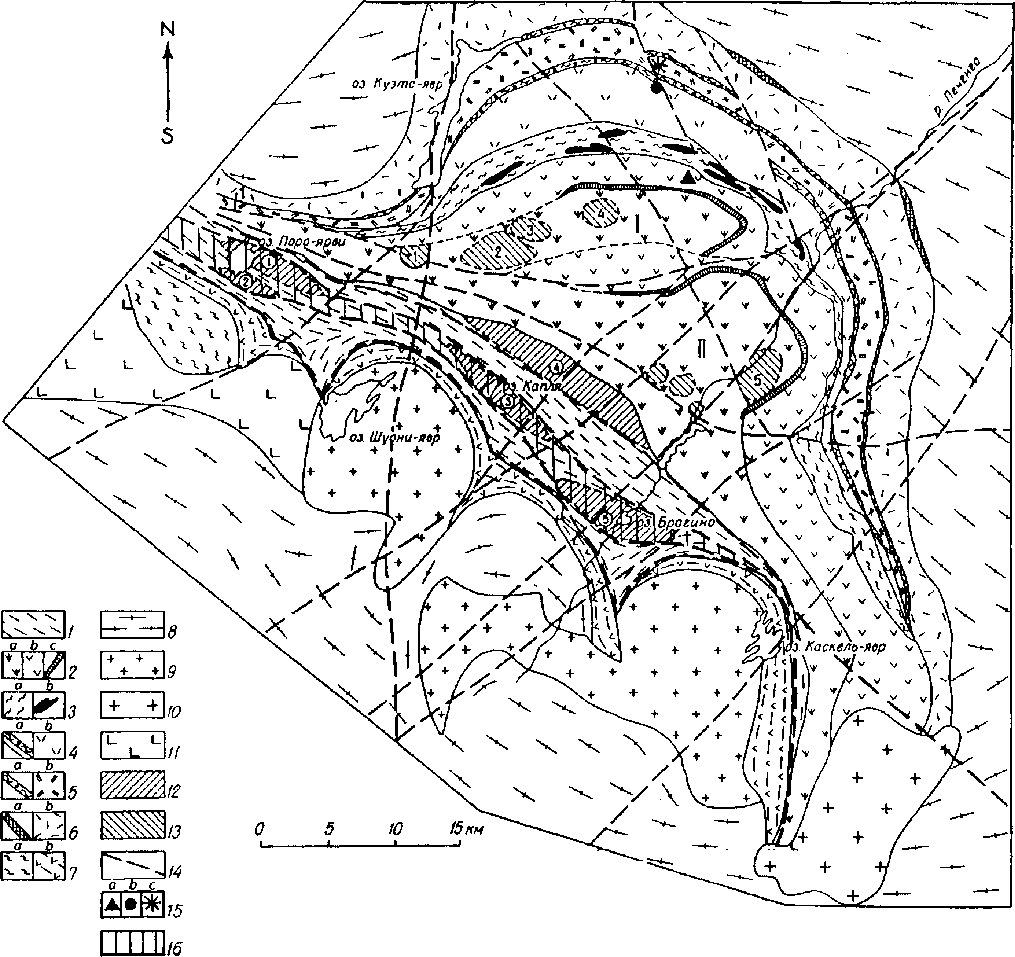

Вулканотектонические структуры СВП образуют разновозрастные группы, более древняя из которых в Южно-Печенгской зоне представлена фрагментами тектонизиро-ванных линейных вулканоструктур раннего свекофенния, сложенными вулканитами брагинской свиты, а также субвулканическими телами Порьиташского комплекса позднего свекофенния (рис. 2). Более молодая группа вулканотектонических структур вепсия представлена целым рядом субизометричных вулканических центров (вулканотектонических структур), локализация которых контролировалась рамками Пороярвинского вулканического пояса второго порядка как одной из поздних ветвей эволюции СВП. Эти вулканоцентры сложены бимодальной ассоциацией вулканитов менельской (пикритовый вулканизм) и каплин-ской (вулканизм среднекислого состава) свит.

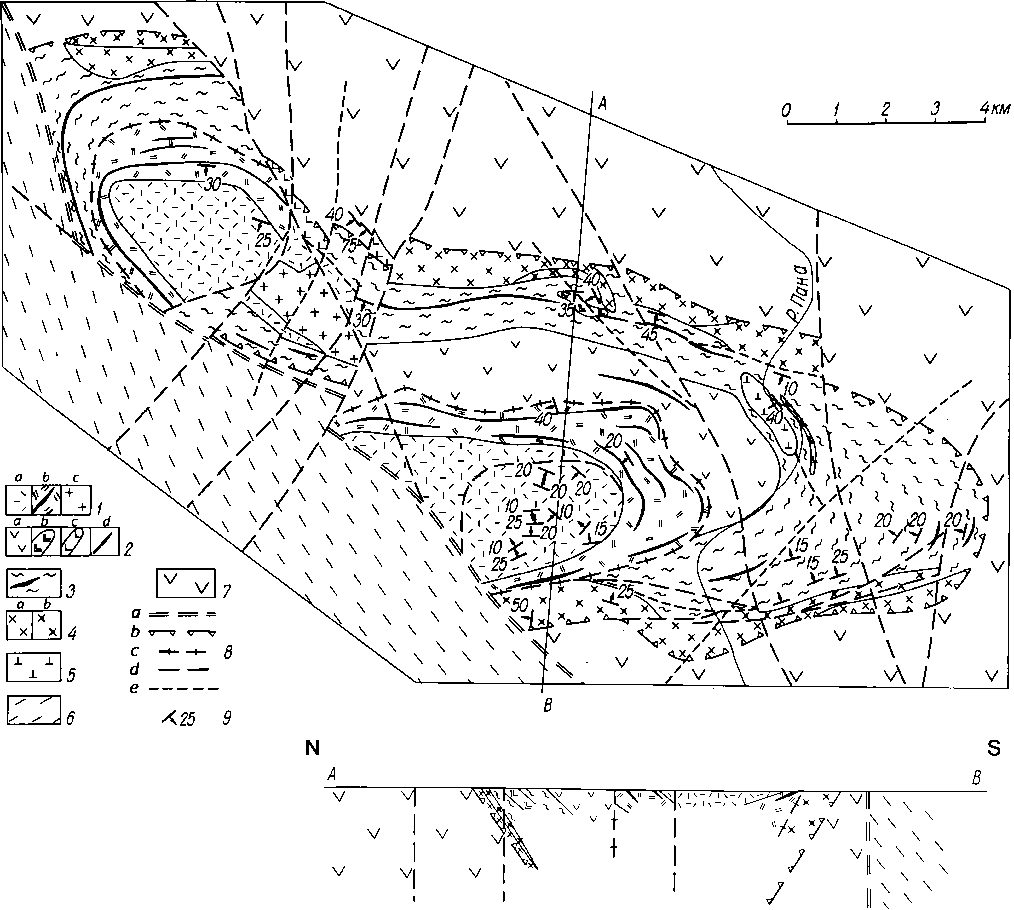

В Имандра-Варзугской зоне молодые породы вепсия редуцированы, а вулканиты раннего свекофенния ильмо-зерской свиты распространены лишь в её западной и центральной частях. Группа субизометричных вулканотектонических структур позднего свекофенния представлена прежде всего Панареченской вулканотектонической структурой (ПВТС), несогласной по отношению к базаль-тоидам ильмозерской свиты (рис. 3). В пределах Панареченской структуры вулканиты формируют следующий формационный ряд: укороченная известково-щелочная формация зоны кольцевого разлома (монцонит-трахи-андезитовая вулканоплутоническая ассоциация) — однородная толеит-базальтовая формация островодужного генетического типа (габбро-базальтовая вулканоплутоническая ассоциация верхнепанареченской подсвиты) — непрерывная известково-щелочная трахиандезит-дацит-риолитовая формация (гранит-риолитовая вулканоплутоническая ассоциация самингской свиты).

Полученный нами возраст фельзических вулканитов и интрузивных пород ПВТС позволяют предположить длительную историю формирования этой кальдерной структуры в свекофеннии [6]. Наиболее ранняя фаза магматизма ПВТС представлена массивом эпизональных пла-гиомикроклиновых гранитов, U-Pb-возраст которых составляет (1940 ± 5) млн лет. Трахиандезиты зоны кольцевого разлома имеют U-Pb-возраст (1907 ± 18) млн лет. Самая молодая фаза магматизма представлена риолитами самингской свиты — (1883 ± 26) млн лет.

Причины хорошей сохранности всех особенностей классических кальдерных структур в Панареченской вулканотектонической структуре объясняются благоприятным стечением целого ряда обстоятельств. На орогенной стадии эволюции карельского ПВП, в его центральной части, в пределах Южно-Имандра-Варзугской зоны, сформировался крупный блок, сложенный породами молодого Свекофенно-вепсийского пояса и опущенный на значительную глубину по системе поперечных разломов, оперяющих Умба-Вильмуайвский продольный глубинный разлом-линеамент. Благодаря исключительно благоприятным условиям нахождения в тектонически затененном пространстве эта структура сохранилась практически в «нетронутом» состоянии и не подверглась заметному воздействию последующих многочисленных и разновозрастных тектономагматических процессов. Сохранился и вулканогенно-осадочный комплекс заполнения этой структуры, и многочисленные гипабиссальные тела зоны кольцевого кальдерного разлома, и субизометричная в плане интрузия гранитов, представляющая собой подводящий канал внутрикальдерного палеовулкана центрального типа, и многочисленные зоны синвулканических углеродистых и кварц-углеродистых метасоматитов. Волшебным образом почти незатронутая изменениями вулканотектоническая кальдерная структура с возрастом 2 млрд лет была перенесена из глубокой древности в наше время.

Выводы

Подводя итог рассмотрению особенностей эволюции Свекофенно-вепсийского вулканического пояса в отношении его строения и состава, можно констатировать, что СВП во многом аналогичен орогенным вулканическим поясам фанерозоя и даже современным их представителям, для которых характерны ранние собственно вулканотектонические структуры, имеющие линейную форму, и более поздние субизометричные кальдероподобные об-

Рис. 2. Схематическая геологическая карта Северо-Печенгской и Южно-Печенгской зон Печенгской структуры [5,6,8]. Условные обозначения: 1 — вулканогенно-осадочные породы южнопеченгского подкомплекса (1905—1700 млн лет); 2—6: вулканогенноосадочные породы северопеченгского подкомплекса (2550—1905 млн лет): 2 — породы IV ВС (вулканогенной свиты) — (1980 ± 34) млн лет: a — базальты; b — шаровые базальты; c — риолиты; 3 — IVОС (осадочная свита): а — метаосадки; b — габбро-верлиты; 4 — породы III ОС и III ВС — (2114 ± 52) млн лет: a — осадки, b — вулканиты; 5 — породы II ОС и II ВС — (2214 ± 54) млн лет: а — осадки, b — вулканиты; 6 — породы I ОС и I ВС — (2324 ± 28) млн лет: a — осадки, b — вулканиты; 7 — породы неясного стратиграфического положения: a — гнейсосланцы, b — амфиболиты; 8 — гнейсогранитный архейский фундамент; 9 — плагио-граниты (1940 млн лет); 10 — микроклиновые граниты (1840 млн лет); 11 — габбро; 12 — локальные вулканотектонические структуры (вулканические центры) в Южно-Печенгской структуре: 1 — Северо-Пороярвинская, 2 — Южно-Пороярвинская, 3 — Каплин-ская, 4 — Порьиташская, 5 — Брагинская; 13 — локальные вулканические центры в Северо-Печенгской структуре; 14 — дизъюнктивные нарушения; 15 — крупнейшие структурные скважины (треугольник — Кольская сверхглубокая скважина СГ-3); 16 — Поро-ярвинский вулканический пояс второго порядка, контролировавший локализацию вулканотектонических структур (вулканических центров) в Южно-Печенгской зоне

Fig. 2. Schematic geological map of the North-Pechenga and South-Pechenga zones of the Pechenga structure [5, 6, 8]. Legend: 1 — volcanogenic-sedimentary rocks of the South Pechora subcomplex (1905—1700 Ma); 2—6: volcanogenic sedimentary rocks of the Severo-Pechensky subcomplex (2550—1905 Ma): 2 — rocks of the IV BC (volcanogenic formation) — (1980 ± 34) Ma: a — basalts; b — spherical basalts; c — rhyolites; 3 — IV OS (sedimentary suite): a — meta-sediments; b — gabbro-verlites; 4 — rocks III OS and III BC — (2114 ± 52) Ma: a — precipitation, b — volcanics; 5 — rocks II OS and II BC — (2214 ± 54) Ma: a — sediments, b — volcanics; 6 — rocks I OC and I BC — (2324 ± 28) Ma: a — precipitation, b — volcanics; 7 — rocks of an unclear stratigraphic position: a — gneiss-schists, b — amphibolites; 8 — gneiss-granite Archaean basement; 9 — plagiogranites (1940 Ma); 10 — microcline granites (1840 Ma); 11 — gabbro; 12 — local volcanic-tectonic structures (volcanic centers) in the South Pechora structure: 1 — Severo-Porjarvinskaya, 2 — Yuzhno-Poravinskaya, 3 — Kaplinskaya, 4 — Porytashskaya, 5 — Braginskaya; 13 — local volcanic centers in the Severo-Pechengskaya structure; 14 — disjunctive disorders; 15 — the largest structural wells (triangle — Kola super-deep well SG-3); 16 — Poroyarvinsky second-order volcanic belt, which controlled the localization ofvolcanic-tectonic structures (volcanic centers) in the South Pechora zone

Рис. 3. Схематическая геологическая карта Панареченской структуры [6]. Условные обозначения: 1 — породы самингской свиты — фельзические лавы с углеродистыми сланцами; 2, 3 — породы панареченской свиты; 4 — эпизональные монцониты-трахиан-дезиты зоны кольцевого разлома и граниты в зоне поперечного поднятия; 5 — метаперидотиты; 6, 7 — вмещающие породы раннего свекофенния, 8,9 — структурные элементы

Fig. 3. Schematic geological map of the Panarechka structure [6]. Legend: 1 — rocks of the Samingskaya suite — felsic lavas with carbonaceous schists; 2,3 — rocks of the Panarechenskaya suite; 4 — epizonal monzonites-trachyandesites of the zone of ring fault and granites in the zone of transverse uplift; 5 — metaperidotites; 6,7 — host rocks of early svecofennides, 8,9 — structural elements разования [1]. Таким образом, геодинамические события свекофенно-вепсийского цикла (1940—1700 млн лет) в Южно-Печенгской и Южно-Имандра-Варзугской зонах можно объяснить с позиций новой геологической концепции орогенных вулканических поясов.

Работа выполнена при поддержке гранта № 16-0500026.

Список литературы Новая модель геологического строения южной зоны раннепротерозойского Пeченгско-Варзугского зеленокаменного пояса (Кольский полуостров)

- Белый В. Ф. Стратиграфия и структуры Охотско-Чукотского вулканического пояса. М.: Наука, 1977. 171 с.

- Балтыбаев Ш. К., Левченков О. А, Левский Л. К. Свекофеннский пояс Фенноскандии: пространственно-временная корреляция раннепротерозойских эндогенных процессов. СПб.: Наука, 2009. 328 с.

- Косыгин Ю. А. Тектоника. М.: Недра. 1969. 470 с.

- Лучицкий В. И. Основы палеовулканологии. Т. 2. М.: Наука. 1971. 381 с.

- Сейсмогеологическая модель литосферы Северной Европы: Лапландско-Печенгский район / Отв. ред. Н. В. Шаров. Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 1997. 226 с.

- Скуфьин П. К. Раннепротерозойские вулканогенные формации ПВП как индикаторы геодинамических режимов: Автореф. дис. … докт. геол.-мин. наук. М.: Изд. МГУ. 1998.

- Устиев Е. К. Охотский структурный пояс и некоторые связанные с ним проблемы // Сов. геология. 1959. № 3. 230 с.

- Skuf¢in P. K., Vetrin V. R. Kola Superdeep Borehole // Major geological sights of the Kola Peninsula. Apatity, 2002, pp. 60-73.