Новая технология лечения диафизарных переломов плечевой кости

Автор: Гражданов К.А., Барабаш А.П., Скрипкин С.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты лечения 118 пациентов с диафизарными переломами плечевой кости и элементы технологии вновь разработанного способа лечения переломов плечевой кости.

Плечевая кость, чрескостный остеосинтез, диафизарные переломы

Короткий адрес: https://sciup.org/14916827

IDR: 14916827

Текст научной статьи Новая технология лечения диафизарных переломов плечевой кости

Перелом диафиза плеча – широ^о распространённый вид травмы. Переломы плечевой ^ости среди всех переломов длинных тр^бчатых ^остей составляют до

13,5%. В свою очередь, переломы диафиза среди всех переломов плеча составляют от 14,4% до 72% сл^чаев и наблюдаются преим^щественно ^ лиц в возрасте от 20 до

50 лет [1,5].

В последние десятилетия большинство травмато-ло^ов признают приоритет хир^р^ичес^о^о метода лечения диафизарных переломов плечевой ^ости, одна^о до настояще^о времени не с^ществ^ет еди-но^о мнения о выборе способа фи^сации отлом^ов при данной патоло^ии. Не^довлетворительные исходы хир^р^ичес^о^о лечения переломов плеча после применения различных фи^саторов, по данным разных авторов, дости^ают до 30% сл^чаев [4,6,7].

Цель исследования: разработ^а способа остеосинтеза ^остных фра^ментов спице-стержневым аппаратом для ^л^чшения исходов хир^р^ичес^о^о ле- чения больных с переломами диафиза плечевой ^о-сти.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением с 2001 ^. находились 118 пациентов: 66 м^жчин и 52 женщин, в возрасте от 17 до 67 лет, с за^рытыми переломами диафизарной части плечевой ^ости, подвер^шихся хир^р^ичес^ом^ лечению. В 64 (54,24%) сл^чаях была выполнена от-^рытая репозиция перелома и остеосинтез по^р^ж-ными ^онстр^^циями: ^ 41 пациента для с^репления отлом^ов плечевой ^ости использовались на^остные пластины, ^ 13 – интрамед^ллярные стержни и ^ 10 пациентов – ^орти^альные винты. В 54 (45,76%) сл^-чаях были выполнены за^рытая репозиция перелома и остеосинтез плечевой ^ости аппаратами внешней фи^сации: ^ 15 пациентов для репозиции перелома и с^репления отлом^ов использовался аппарат Илизарова в спицевой ^омпонов^е и ^ 39 пациентов по разработанной техноло^ии с использованием спи-це-стержнево^о аппарата (патент РФ № 2312632). Для из^чения исходов лечения мы использовали ^лини- ческий и рентгенологический методы исследования. Оценку анатомо-функциональных исходов проводили с помощью системы Маттиса-Любошица-Шварц-берга [3] .

Новая технология чрескостного остеосинтеза. Операцию проводили под проводни^овой или общей анестезией. Больного укладывали на ортопедическом столе на спину. Через локтевой отросток проводили спицу Киршнера и закрепляли её в полукольце аппарата Илизарова. Полукольцо со спицей фиксировали к репозиционному устройству (ортопедическому столу), устанавливали упор на боковой поверхности грудной клетки для обеспечения противотяги и выполняли дистракцию дистального отломка. Одной из особенностей разработанного способа является то, что во время скелетного вытяжения при репозиции отломков конечность устанавливают в положение, которое компенсирует мышечную тягу, смещающую отломки на уровне перелома, приёмы репозиции отломков на скелетном вытяжении разработаны с учётом уровня повреждения диафиза, так как направление смещения отломков зависит от места прикрепления мышц и направления их тяги. Оценивали качество достигнутой репозиции при помощи рентгено-^рафии плеча в дв^х прое^циях или под ^онтролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП), предварительно установив контрольные рентгеноконтрастные метки (инъекционные иглы) на уровне перелома.

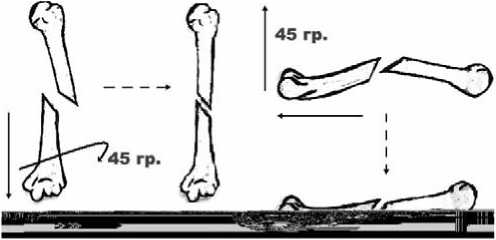

При достижении ^довлетворительно^о положения отломков приступали ко второму этапу - фиксации перелома в чрескостном аппарате. Остеосинтез переломов плечевой ^ости выполняли в соответствии с методикой «Эсперанто» проведения чрескостных элементов при остеосинтезе аппаратом Илизарова [2]. Методичес^и чрес^остный остеосинтез обеспечен системой координат, при помощи которой каждый сегмент конечности делится по вертикали и по горизонтали. В результате длина каждого сегмента конечности разделена восемью равноудаленными уровнями, обозначаемыми римскими цифрами от I до VIII. Для плечевой кости уровень I соответствует большому бугорку, а уровень VIII - внутреннему мыщелку. Каждый уровень выполнен в поперечной плоскости, и топография среза получена с использованием компьютерной томографии. Поперечные сканы разделены на двенадцать равноудалённых секторов. Центром деления каждого уровня на двенадцать позиций является длинная ось кости. Позиция 3 всегда располагается по внутренней поверхности сегмента, 12 - спереди, соответственно 9 - с наружной поверхности сегмента, 6 - сзади.

Установ^^ аппарата внешней фи^сации начинали с введения чрескостных элементов. Для остеосинтеза использовали четыре чрескостных элемента: па-рафра^т^рно выше и ниже линии перелома вводили два репозиционно-фиксирующих стержня, а в дистальный отломок вводили спицу через мыщелки плеча и проксимальный отломок, фиксирующий стержень. Фиксация отломков плечевой кости в аппарате выполняется последовательно, начиная с чрескостных стержней, расположенных парафрактурно, при необходимости с их помощью выполняют окончательную репозицию отломков. В последнюю очередь выполняется фиксация базовых чрескостных элементов. Схема чрескостной фиксации костных отломков соответствовала уровню повреждения диафиза плечевой кости и направлению смещения отломков. После введения чрес^остных элементов прист^пали к окончательной репозиции и фиксации отломков. Чрескостные стержни, расположенные парафрактурно, фиксировали при помощи консольных приставок к внешним опорам, состоящим из стандартных полуколец аппарата Илизарова, опоры соединяли между собой при помощи винтовых стержней. При необходимости проводили дополнительную коррекцию отломков путём перемещения репозиционно-фиксирующих стержней. Перемещая стержни, по консоли устраняли смещение во фронтальной плоскости. Перемещая консоли по опоре, устраняли смещение в сагиттальной плоскости. Изменяя длину консоли, устраняли угловое смещение отломков. Затем фиксировали оставшиеся чрескостные элементы: проксимально расположенный стержень к верхней фиксирующей опоре и спицу, введенную в дистальный отломок к нижней фиксирующей опоре. Таким образом, по завершении фиксации отломков формировался аппарат внешней фиксации, состоящий из 4 чрескостных элементов, фиксированных к 3-4 опорам из стандартных деталей набора аппарата Илизарова.

В послеоперационном периоде обязательно вводили анальгетики в течение 5-7 дней для купирования послеоперационной боли и профилактики формирования болевой миотеногенной контрактуры локтевого и плечевого суставов во время ранней функциональной реабилитации оперированной конечности. Выполнялась асептическая обработка кожи в месте введения спиц и стержней и смена салфето^ через 4-7 дней с раствором рифампицина. Физиотерапевтические процедуры (УВЧ-терапия или магнитотерапия) назначали при отсутствии противопоказаний для купирования отёка мягких тканей поврежденной конечности. Особенностями ведения послеоперационного периода являлась ранняя функциональная нагрузка на суставы конечности. Пассивные движения в с^ставах ре^омендовались с перво^о дня после операции, активная реабилитация проводилась с 3-5 дня по мере стихания болевого синдрома и продолжалась весь период фиксации перелома. Динамическая осевая компрессия или дистракция костных отломков проводилась регулярно по 1 мм раз в месяц. В период фиксации на амбулаторном этапе лечения пациентам рекомендовалось ношение защитного чехла на аппарате. Рентгенологический контроль положения отломков проводили каждый месяц. Показанием для завершения фиксации в чрескостном аппарате являлись рентгенологические признаки консолидации перелома и отсутствие подвижности отломков и боли при клинической пробе.

Результаты исследования и обсуждение. Анализ исходов хирургического лечения переломов плечевой кости показал, что применение погружных кон-стр^^ций сопровождается значительным ^оличеством неудовлетворительных анатомических и функциональных результатов - до 27% (по литературным данным до - 30% [4,6,7]). Неудовлетворительные исходы лечения связаны с большим количеством осложнений, которые были отмечены в послеоперационном периоде: остеомиелит плечевой кости развился в 7 случаях, несращение перелома констатировано у 10 пациентов. Кроме описанных осложнений, на ко- нечный результат и продолжительность реабилитации пациентов повлияли развившиеся в раннем послеоперационном периоде нарушения проводимости лучевого нерва у 6 пациентов и формирование стой^ой ^онтра^т^ры в плечевом и ло^тевом с^ставе у 5 пациентов.

Применение для остеосинтеза аппарата Илизарова позволило избежать остеомиелита плечевой кости и несращения перелома, однако в двух случаях установка конструкции сопровождалась повреждением периферических нервов. Попытки разработки движений в с^ставах повреждённой ^онечности в период фи^сации перелома в аппарате Илизарова в 8 случаях осложнились стойкими контрактурами, причинами формирования которых явились прорезывание и воспаление мягких тканей в области перекрёста спиц, в связи с чем восстановление функции суставов проводилось после демонтажа внешнего устройства и привело к увеличению продолжительности реабилитации пациентов до 15-16 недель.

При лечении переломов плеча на всех ^ровнях диафиза с помощью технологии, разработанной и клинически апробированной в отделение травматологии СарНИИТО, в 100% получены хорошие и удовлетворительные ф^н^циональные и анатомичес^ие результаты: практически удалось избежать послеоперационных осложнений и добиться сращения перелома в сроки до 14 недель. Сроки нахождения пациента в стационаре составили 7-10 дней, амбулаторного лечения - 86-110 дней.

Особенностями предлагаемой нами технологии является следующее: разработанные приёмы интраоперационного скелетного вытяжения позволяют выполнить достаточно полную репозицию отломков, что в значительной мере уменьшает длительность оперативного вмешательства, делает операцию более безопасной. Предлагаемая оригинальная последовательность введения и фиксации чрескостных элементов во время наложения чрескостного аппарата позволяет исключить напряжение и деформацию базовых чрес^остных элементов, предотвращает их расшатывание вследствие сминания кортикального слоя. В целом описанные преимущества положительно сказываются на прочности фиксации в системе аппарат - кость во время всего периода сращения перелома. В область локтевого сустава вводится только одна спица, не препятствующая движениям в нём. Схемы спице-стержневой фи^сации разработаны с ^чётом ^ровня повреждения диафиза, направление введения чрескостных элементов избрано в соответствии с системой «Эсперанто», что позволяет ис^лючить повреждение ма^истральных сосудов и нервов, предупредить влияние чрескостных элементов на зоны фиксации сухожилий мышц к кости. Для остеосинтеза использовано ограниченное количество чрескостных элементов. Опыт нашего исследования показал, что нет необходимости в фиксации крупных и мелких осколков дополнительными чреско-стными элементами, так как отдельные фрагменты достаточно прочно ^держиваются мышечным массивом и сохранившейся в зоне перелома надкостницей, а их репозиция ос^ществляется при восстановлении длины плечевой ^ости и ^странении ^р^бо^о ротационно^о и углового смещения. Использование дополнительных чрескостных элементов усложняет монтаж аппарата, повышает травматичность операции и о^раничивает возможность функциональной реабилитации пациентов за счёт создания дополнительных зон фи^сации мягких тканей к кости (миофасцеодезов). Описанные преимущества нашей технологии благоприятно сказываются на реабилитационных возможностях пациентов в период фи^сации перелома в аппарате внешней фи^сации и позволяют в ряде сл^чаев восстановить полный объём движений в плечевом и локтевом суставах уже на этапе консолидации перелома, ауосталь-ных прооперированных больных, к моменту демонтажа внешнего устройства, добиться удовлетворительных по^азателей движений в с^ставах повреждённой руки до 70-80% от нормы.

Для иллюстрации описанного способа хирургического лечения диафизарных переломов плечевой кости приведем пример оперативного лечения перелома плеча в средней трети диафиза.

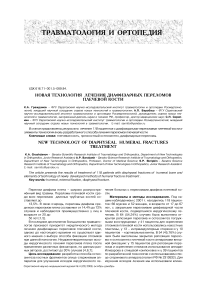

Если перелом плеча локализован в средней трети диафиза плеча, ниже прикрепления дельтовидной мышцы, которая вызывает отведение центрального отломка, то периферический отломок под действием двуглавой, трехглавой и клювоплечевой мышц подтянут кверху, повернут кнутри, смещён кзади. В этом случае скелетное вытяжение выполняют с отведением в плечевом суставе до 60-70° и значительным возвышением дистально^о отдела ^онечности (передняя девиация до 45°) при сгибании в локтевом суставе до 90° и наружной ротацией дистального фрагмента до 45°. На рис. 1 представлена схема репозиции перелома на скелетном вытяжении.

Установ^^ аппарата внешней фи^сации начинают с введения чрескостных элементов. В проксимальный отломок вводят два стержня: первый на 30-50 мм ниже уровня большого бугорка по передней поверхности (уровень II, позиция 11), второй - пара-фрактурно, располагая его на 20-40 мм выше уровня перелома по задненар^жной поверхности нижней трети верхней половины плеча (уровень III, позиция 8) или ниже по задненаружной поверхности (уровень IV, позиция 8), в зависимости от уровня перелома. В дистальный отломок вводят стержень по задней поверхности верхней трети нижней половины плеча (уровень VI, позиция 6) и спицу с упорной площадкой через мыщел^и плеча во фронтальной плос^ости с внутренней стороны (уровень VIII, позиция 3П % - 9). После введения чрес^остных элементов прист^пают к окончательной репозиции и фиксации отломков.

Чрескостные стержни, расположенные парафрак-турно, фиксируют при помощи консольных приставок к внешним опорам, расположенным на границе средней и верхней трети и на границе средней и нижней трети плеча, и выполняют с их помощью окончательную репозицию отломков с использованием приёмов, описанных ранее. Затем фиксируют оставшиеся чрескостные элементы: проксимально расположенный стержень к репозиционно-фиксирующей опоре, находящейся на границе средней и верхней трети, и спицу, введенную в дистальный отломок к фиксирующей опоре, в нижней трети плеча. На рис. 2 представлена схема чрескостной фиксации перелома в средней трети диафиза плеча.

Клинический пример. Больная С.В.П., 58 лет, история болезни № 2484. Диагноз: оскольчатый перелом средней трети левой плечевой ^ости со смещением отломков (рис. 3). Больной выполнен закрытый чрес-^остный остеосинтез плечевой ^ости по описанной ранее технологии (рис. 4-5, а ), перелом сросся в течение 14 недель с хорошим анатомо-функциональным исходом (рис. 5, б ).

Итак, использование для скрепления переломов диафиза плечевой кости погружных фиксаторов сопровождается значительным количеством послеоперационных осложнений, что приводит в 27-30% случаев к неудовлетворительным исходам лечения.

Применение наружной фиксации с помощью аппарата Илизарова в спицевой ^омпонов^е позволят избежать остеомиелита плечевой кости и формирования ложных суставов плечевой кости, однако сопровождается значительным количеством осложне-

81 ний, связанных с формированием стойких контрактур в суставах оперированной конечности.

При использовании спице-стержневой фиксации переломов плечевой кости удалось не только избежать осложнений и добиться сращения перелома в среднефизиологические сроки, но и за счёт ранней функциональной реабилитации обеспечить восстановление пра^тичес^и полно^о объёма движений в смежных суставах во время периода фиксации перелома в аппарате.

Рис. 1. Схема с^елетно^о вытяжения при ло^ализации перелома диафиза плечевой ^ости в средней трети

в n.musculo cutaneus

n.musculo cutaneus n.ulnaris a.collateralis ulnaris superior a.brachialis v.brachialis n.medianus n.cutaneus antebrachi medialis n.cutaneus brachi medialis n.ulnaris n.collateralis ulnaris superior n.ulnaris a.collateralis ulnaris superior

в

Д

4. уровень VIII, позиция 3-9

n.musculo cutaneus a.brachtalis v.brachialis n.medianus v. basilica n.collateralis ulnaris interior n.radialis a.profunda brachii n.radialis a.collateralis radialis n.cutaneus antebrachii medialis n.ulnans n.collateralis ulnaris superior

Рис. 2. Схема остеосинтеза перелома ло^ализованно^о в средней трети диафиза плечевой ^ости

a.brachialis v. brachialis n. medianus n. ulnaris

a.brachialis v.brachialis n.medianus n.cutaneus antebrachi medialis v.basilica n.musculocutaneus

Рис. 3. Рентгенография плечевой кости больной С. после получения травмы

Рис. 4. Рентгенография плечевой кости больной С. во время интраоперационного скелетного вытяжения

а б

Рис. 5. Рентгенография плечевой кости больной С.: а - после остеосинтеза аппаратом внешней фиксации; б - перед снятием аппарата, 96 дней после операции

Список литературы Новая технология лечения диафизарных переломов плечевой кости

- Аскарова, Д.Ш. Спице-стержневой аппарат для лечения диафизарных переломов плечевой кости/Д.Ш.Аскарова//Современные технологии в травматологии и ортопедии: ошибки и осложнения -профилактика, лечение: Тез. докл. междунар. конгр. -М., 2004. -С. 7-8.

- Барабаш, А.П. «Эсперанто» проведения чрескостных элементов при остеосинтезе аппаратом Илизарова/А.П. Барабаш, Л.Н.Соломин. -Новосибирск: Наука, 1997. -С. 27-44.

- Любошиц, Н.А. Анатомическая и функциональная оценка исходов лечения больных с переломами длинных трубчатых костей и их последствий/Н.А.Любощиц, ЭР. Маттис//Ортопедия, травматология и протезирование. -1980. -№ 3. -С.47-52.

- Панков, И.О. Осложнения и исходы при лечении переломов дистального суставного конца плечевой кости/И.О.Панков//Современные технологии в травматологии и ортопедии: ошибки и осложнения -профилактика, лечение: Тез. докл. междунар. конгр. -М., 2004. -С. 124.

- Повреждение пояса верхних конечностей, плеча и плечевого сустава/А.Ф.Краснов, П.В.Охотский, Л.П.Соколов и др.//Травматология и ортопедия: руководство для врачей: в 3 т./Под ред. А.Ф.Краснова, П.В.Охотского. -М., 1997. -Т. 3. -С. 150-160.

- Попова, А.Е. Закрытые переломы диафиза плечевой кости и их лечение: Автореф. дис.... канд. мед. наук/А.Е.Попова. -Л., 1973. -15 с.

- Романенко, К.К. Несросшиеся диафизарные переломы длинных трубчатых костей (факторы риска, диагностика, лечение): Автореф. дис.... канд. мед. наук/К.К. Романенко. -Харьков, 2002. -22 с.